какие группы риска вби вам известны

Внутрибольничные инфекции

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) являются четвертой по частоте причиной летальности пациентов стационаров после болезней сердечно-сосудистой системы, злокачественных опухолей и инсультов. ВБИ приводят к увеличению времени госпитализации, существенно снижают качество жизни и приводят к потере репутации лечебного учреждения.

В 2010 году в Ямало-Ненецком автономном округе по данным отчетных форм зарегистрировано 98 случаев внутрибольничных инфекций (ВБИ). Показатель на 1000 населения составил 0,2. Заболеваемость осталась на уровне прошлого года (2009г.- 0,2) и не отражает истинного положения дел.

В лечебно-профилактических учреждениях Ямала продолжается недоучет инфекций мочевыводящих путей, пневмоний внутрибольничных и ГГСИ новорожденных, родильниц и оперированных больных.

Клиническая структура внутрибольничных инфекций по ЯНАО 2010г. (в %)

Зарегистрировано всего (абс. число)

Гнойно-септические инфекции новорожденных

Гнойно-септические инфекции родильниц

Инфекции мочевыводящих путей

Острые кишечные инфекции*

Другие инфекционные заболевания носительство возбудителей инфекционных заболеваний

Регистрация ГГСИ в акушерских стационарах введена в Российской федерации еще в 90-е годы. Однако до настоящего времени наблюдается большой разрыв в показателях регистрируемой и истинной заболеваемости, что не позволяет в системе эпидемиологического надзора осуществлять качественную эпидемиологическую диагностику. Учет гнойно-септических инфекций остается неполным, несмотря на внедрение в практику стандартного определения случая этих инфекций.

В родовспомогательных учреждениях среди новорожденных зарегистрировано 16 случая внутрибольничных инфекций, показатель на 1000 новорожденных составил 1,9. Заболеваемость регистрировалась на 4 территориях из 13 муниципальных образований (г. Салехарде, г. Ноябрьске, г. Новый Уреногой и в Ямальском районе).

Отсутствие системного доступного и качественного обследования на инфекции TORCH-комплекса приводит к рождению детей с инвалидизирующими заболеваниями ЦНС вследствие текущих внутриутробных инфекций, не диагностируемых у женщин во время беременности и у новорождённых в ранний неонатальный период. Данные обстоятельства диктуют необходимость углубленного обследования на ВУИ скринингового характера беременных женщин и новорождённых детей.

С 2006г. в России внедрена регистрации внутриутробных инфекций (ВУИ), в прошедшем году в родовспомогательных учреждениях автономного округа было зарегистрировано 69 случаев против 39 случаев внутриутробной инфекции в 2009 году.

Соотношение внутрибольничных инфекций к внутриутробным инфекциям в 2010г. составило как 1: 1,3.

В ЯНАО, как и в целом по России в родовспомогательных учреждениях основной удельный вес в структуре ВБИ занимают гнойно-септические инфекции новорожденных.

Размах показателей ВБИ новорожденных в муниципальных образованиях колеблется от 0,6 в г. Ноябрьске до 8,0 случаев на 1000 родов в Ямальском районе, это связано с разным уровнем оснащения диагностическим оборудованием лечебно-профилактических учреждений МО округа.

Основной удельный вес в структуре ВБИ новорожденных занимают гнойно-септические инфекции: конъюнктивиты (47,1%), сепсис (17,6%), пиодермия и омфалиты (по 5,9%).

Основными причинами ГСИ в акушерских стационарах остаются:

Значительное место в системе эпидемиологического надзора за гнойно-септическими инфекциями занимает микробиологический мониторинг. Вместе с тем существующие его организационные формы направлены только на оценку качества дезинфекционных мероприятий и не нацелены на своевременное выявление внутрибольничных штаммов (эковаров), которые и определяют эпидемическую ситуацию в стационарах.

Существенные экономические затраты при проведении микробиологического мониторинга и отсутствие должной эффективности диктуют необходимость его оптимизации в части совершенствования лабораторных методов диагностики случаев ГСИ и активного поиска внутрибольничных штаммов.

До сих пор остаются нерешенными проблемы раннего выявления послеродовых ГСИ у женщин и новорожденных, профилактики их инфицирования и предотвращения его реализации в манифестацию инфекционного процесса. Как правило, среди родильниц и новорожденных диагностируются признаки уже развившейся ГСИ, требующей длительного медикаментозного лечения.

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Проблема ИСМП неразрывно связана с формированием и широким распространением госпитальных штаммов возбудителей ИСМП, обладающих тотальной резистентностью к антибиотикам и дезинфицирующим средствам, что существенным образом влияет на качество лечения пациентов и эффективность профилактических мероприятий. При этом, как правило, случаи ИСМП связаны с нарушениями требований санитарных правил и нормативов, санитарно-противоэпидемического и дезинфекционно-стерилизационного режимов.

ИСМП чаще всего встречаются у людей с ослабленным иммунитетом. Конечно, у всех больных в той или иной степени снижены защитные функции организма, но есть лица, которые наиболее восприимчивы. К ним относятся: пожилые люди; новорожденные;пациенты с тяжелым течением основной патологии, хроническими и множественными сопутствующими заболеваниями и т.п.

В целях предупреждения возникновения и распространения ИСМП в медицинских организациях должны своевременно и в полном объеме проводиться профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

В целях профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С и других внутригоспитальных инфекций все изделия медицинского назначения, применяемые при манипуляциях с нарушением целостности кожных покровов и слизистых или соприкасающиеся с поверхностью слизистых оболочек, подлежат последовательно: дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами. Использование в работе материалов и изделий медицинского назначения однократного применения промышленной стерилизации, значительно снижает риск возникновения ИСМП.

Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений (мытье полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей и т.д.) должны осуществляться не менее 2 раз в сутки, а при необходимости и чаще, с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка в помещениях, требующих соблюдения особого режима стерильности, асептики и антисептики (операционные, перевязочные, родзалы и др.) проводится 1 раз в неделю, следует после уборки, а также в процессе текущей эксплуатации периодически облучать ультрафиолетовыми стационарными или передвижными бактерицидными лампами.

Профилактическое назначение антибиотиков (антибиотикопрофилактика) является одним из наиболее эффективных мероприятий по предупреждению инфекционных осложнений после хирургических вмешательств. Персонал медицинских организаций должен строго выполнять все требования, относящиеся к гигиене и мытью рук, выполнять инвазивные процедуры в медицинских перчатках. Внедрение новых эффективных кожных антисептиков для обеззараживания рук медицинских работников и кожного покрова пациентов, обеспечивает эффективную профилактику возникновения осложнений при проведении различных медицинских манипуляций.

Соблюдение медицинским персоналом требований противоэпидемического режима, позволит в значительной степени снизить риск заболевания ИСМП.

Внутрибольничная инфекция, что это и как ее контролировать

Внутрибольничная инфекция, что это и как ее контролировать

24 сентября 2015

Кроме того, инфекция считается внутрибольничной, если она впервые проявляется через 48 часов или более после пребывания в больнице при отсутствии клинических проявлений этих инфекций в момент поступления и исключения вероятности инкубационного периода.

Природа ВБИ сложнее, чем казалась долгие годы. Она определяется не только недостаточностью социально-экономической обеспеченности лечебной сферы, но и часто непредсказуемой эволюцией микроорганизмов.

Ни одна больница мира не может полностью избавиться ВБИ, но такие инфекции можно контролировать и учитывать их особенности.

На уровне ВОЗ существует глобальная стратегия в отношении контроля за развитием антибиотико-резистентности у микроорганизмов и образованием таких штаммов, которые часто вызывают ВБИ.

На уровне МЗ Украины существует ряд методических указаний, утвержденных приказами, устанавливающие современные подходы к определению чувствительности возбудителей инфекционных болезней с учетом рекомендаций Европейского комитета по определению чувствительности к антибиотикам (EUCAST). Примеры таких приказов: №№ 167 (от 05.04.2007), 181 (от 04.04.2007), 221 (от 12.03.2010) и 234 (от 10.05.2007).

ВБИ часто характеризуется тяжелым клиническим течением и высокой летальностью, что обусловлено высокой устойчивостью госпитальной микрофлоры к антибактериальным препаратам.

Контингентом повышенного риска возникновения ВБИ являются:

Основными причинами возникновения ВБИ:

Главным источником госпитальных штаммов микроорганизмов являются:

Роль посетителей стационаров, как источник ВБИ – незначительная!

Механизмами распространения является:

В отдельном лечебном заведении удельный вес каждой причины и источника ВБИ будет очень индивидуальной.

Убытки, связанные с ВБИ:

Этиологическая природа ВБИ

Определяется широким кругом микроорганизмов (по современным данным, более 300), включает в себя как патогенную, так и условно-патогенную флору.

Основные возбудители ВБИ:

Микробы с приобретенной устойчивостью имеют преимущества перед другими представителями популяции, что приводит к их селекции и дальнейшего доминирования (формирования госпитального штамма).

Отличия госпитального штамма от обычного:

Рекомендации ВОЗ (к 1-му принципу):

При назначении за жизненными показаниями антибиотиков широкого спектра обязательно учитывается антибиотикограмма микрофлоры стационара!

Рекомендации ВОЗ (к 2-му принципу):

Небезопасные диагностические процедуры, во время которых может произойти заражение ВБИ:

Небезопасные лечебные процедуры, в результате которых возможно занесение ВБИ:

Какие последствия от действия антибиотикорезистентных бактерий, возбудителей ВБИ?

У нас микробиология нового уровня

Читайте также

️Часто дефицитные состояния идут рука об руку с грибком ногтей. При нарушении структуры ногтя из-за нехватки тех или иных микроэлементов, он становится более подвержен грибковым инфекциям. К тому ж..

Иногда скудные проявления онихомикоза, надежда на самоизлечение и страх перед врачами заставляют пациентов долгие годы игнорировать грибковую инфекцию ногтей. Однако, помимо рисков для здоровья окружа..

Грибок ногтей или онихомикоз – распространенное заболевание, поражающее людей разного возраста. Это является не только косметической проблемой, ведь развитие грибка опасно – инфекция может перейт..

Грибок и бактерии являются наиболее распространенными виновниками инфицирования стоп. В большинстве случаев иммунная система справляется с болезнетворными агентами (патогенами). Однако, быва..

Здоровье – это история про баланс. Не бывает исключительно хороших или плохих бактерий, грибков и других микроорганизмов, более того, многие из них сопровождают человека от самого рождения. При наруше..

Одна из главных проблем в терапии онихомикоза – это ее длительность. Не каждый пациент выдерживает 2,3 или все 6 месяцев лечения, бросая терапию на полпути. В результате человек разочаровывается в леч..

В отличие от других грибов, дерматофиты могут вызывать инфекции у здоровых, иммунокомпетентных людей. По оценкам, от 30 до 70% взрослых являются бессимптомными носителями этих грибов.Trichophyton rubr..

ст.м. Житомирская

пр-т Победы, 119-121, корпус 5

ст.м. Оболонь

пр-т Оболонский, 14

Дарницкая площадь (Ленинградская)

пр-т Соборности, 8/2

Лекция №1 «Проблема и структура ВБИ. Группы риска ВБИ»

Лекция №1 «Проблема и структура ВБИ. Группы риска ВБИ»

Просмотр содержимого документа

«Лекция №1 «Проблема и структура ВБИ. Группы риска ВБИ»»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского»

Тема: «Проблема и структура ВБИ. Группы риска ВБИ»

МДК 04.02 «Безопасная среда для пациента и медперсонала»

Подготовила преподаватель: Тринька Анна Игоревна

Рассмотрено и одобрено на

заседании Методической комиссии клинических жисциплин №1

Протокол № ______ от

«_____» _______________________ г.

Председатель ЦМК _______________

Проблема и структура ВБИ. Группы риска ВБИ. Правила работы с кровью и биологическими жидкостями

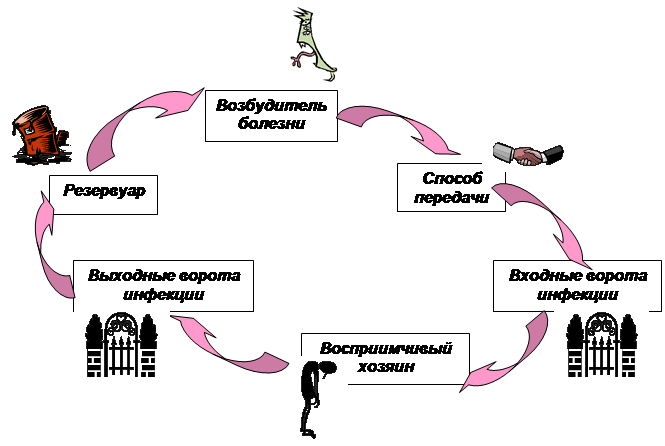

Инфекционный процесс – это процесс взаимодействия макроорганизма с микроорганизмами в условиях окружающей среды, в результате которого развивается инфекционное заболевание.

Для разрушения цепочки инфекции можно воздействовать на любые ее звенья: прервать путь передачи или повысить устойчивость организма человека к инфекции.

1. Резервуар – источник инфекции:

— кишечник, мочеполовая система, носоглотка, кожа, волосы, полость рта, как пациента, так и персонала;

— окружающая среда: пыль, вода, продукты питания;

— дезинфицирующие средства низкой концентрации и др.

2. Возбудитель

— Бактерии (стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка)

— вирусы (ВИЧ, возбудители гриппа, вирусных гепатитов, ветряной оспы, герпеса)

— многоклеточные паразиты – гельминты (аскарида, власоглав, острица)

— простейшие – паразиты (пневмоцисты, хламидия, трихомонада, токсоплазма)

1. Фекально-оральный (алиментарный):

– водный путь;

– пищевой путь;

– контактно-бытовой путь – передача инфекции через грязные руки (дизентерия – болезнь грязных рук) и предметы обихода, предметы личной гигиены – полотенце, зубная щетка и т. д.

2. Аэрозольный (аэрогенный). Заражение происходит через воздушную среду:

– воздушно-капельный путь, по которому происходит заражение практически всеми детскими инфекциями ОРЗ;

– воздушно-пылевой путь, при котором имеется возбудитель, устойчивый во внешней среде (туберкулез, большинство зоонозов, кишечные инфекции).

3. Контактный:

– собственно контактный путь – непосредственный контакт с кожей (чесотка, герпес);

– половой путь – это все заболевания, передающиеся преимущественно половым путем (гонорея, сифилис, хламидийная инфекция и др.);

– Гемотрансфузионный путь – связан с переливанием крови и ее компонентов, медицинскими манипуляциями, сопровождающимися повреждением кожи и слизистых при недостаточной стерилизации инструментария. Также встречаются случаи заражения при недоброкачественной обработке инструментов в парикмахерских, салонах татуировок (вирусные гепатиты В, С, ВИЧ СПИД).

– Вертикальный путь – заражение плода от крови матери через плаценту (трансплацентарный путь), или во время родов (ВИЧ СПИД, вирусные гепатиты).

Факторы передачи – это предметы, с помощью которых происходит перенос возбудителей от одного человека к другому: руки персонала, операционное и постельное белье и принадлежности, перевязочный материал, инструменты, дыхательная аппаратура, предметы ухода, посуда, игрушки и др.

К группам риска можно отнести всех без исключения пациентов, обратившихся в лечебные учреждения. Наибольшему риску подвергаются пациенты с хроническими заболеваниями, со сниженным иммунитетом, подвергающиеся частым инвазивным процедурам или обследованиям. К этой категории больных относятся в первую очередь пациенты акушерских стационаров (около 36% общего числа ВБИ). Затем идут другие хирургические стационары (урологические и реанимационные отделения) (до 30% случаев). До 15% составляет ВБИ в прочих стационарах. Пациенты амбулаторно-поликлинических учреждений подвергаются воздействию ВБИ в 10% случаев.

Чаще всего инфекция передается пациенту через инструментарий, включая уретральные постоянные катетеры (каждые сутки пребывания пациента в стационаре повышается риск присоединения ВБИ на 5%), при катетеризации и эндоскопическом исследовании, через операционное белье, перевязочный материал, дыхательную аппаратуру, а также через руки персонала. Большое значение для распространения ВБИ имеет постельное белье и постельные принадлежности.

Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции:

— детский и пожилой возраст;

— беременность и послеродовый период;

— неблагоприятные условия окружающей среды;

— множество лечебно-диагностических процедур;

— бесконтрольное применение антибиотиков;

— применение цитостатиков (противоопухолевые препараты);

— нарушение целостности кожных покровов, ожоги;

— длительное нахождение в многоместной палате;

— длительный постельный режим и др.

Факторы, способствующие возникновению внутрибольничной инфекции:

— недооценка эпидемической опасности внутрибольниных источников инфекции и риска заражения при контакте с пациентом;

— перегрузка ЛПУ;

— наличие не выявленных носителей внутрибольничных штаммов среди медперсонала и пациентов;

— нарушение медперсоналом правил асептики и антисептики, личной гигиены;

— несвоевременное проведение текущей и заключительной дезинфекции, нарушение режима уборки;

— недостаточное оснащение ЛПУ дезинфекционными средствами;

— нарушение режима дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов, аппаратов, приборов и т. д.;

— устаревшее оборудование;

— неудовлетворительное состояние пищеблоков, водоснабжения;

— отсутствие фильтрационной вентиляции.

— неспецифическая – проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, соблюдение мер индивидуальной защиты.

Правила работы с кровью и биологическими жидкостями

При возможном контакте с биологическими жид костями необходимо соблюдать следующие предосторожности:

все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью или сывороткой, производить в резиновых перчатках;

все повреждения на руках закрывать лейкопластырем, водонепроницаемыми повязками;

транспортировка проб крови и других биологических жидкостей должна осуществляться в контейнерах с герметическими крышками;

разборку, мойку и полоскание инструментов, лабораторной посуды, приборов и всего, что соприкасалось с кровью или биологическими жидкостями, проводить только после дезинфекции и в резиновых перчатках;

использованные иглы нельзя сгибать, ломать вручную и повторно надевать колпачок;

избегать уколов, порезов острыми инструментами, разбитой посудой;

разовые инструменты немедленно помещать вместе со шприцем в прочный, не протекающий контейнер для уничтожения;

острые предметы, подлежащие повторному иcпользованию, помещать в прочную емкость для обработки;

в рабочих помещениях, где существует риск профессионального заражения, запрещается есть, пить, курить, наносить косметику, брать в руки контактные линзы;

лица, имеющие постоянный контакт с кровью, должны проходить профилактическое обследование на антиген гепатита В и ВИЧ-инфекции 1—2 раза в год;

Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией

Мероприятия по профилактике профессионального зараженияВИЧ-инфекцией медицинских работников регламентируется Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.5.2826 – 10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»

Рекомендуемый состав аптечки «Анти-СПИД»

2. 5% спиртовой раствор йода.

4. Ватно-марлевые тампоны, салфетки (стерильные).

5. Перевязочный материал (вата, бинт и пр.).

6. Лейкопластырь (фуропласт, клей БФ).

7. Одноразовые резиновые перчатки, напальчники.

9. Ножницы с закругленными браншами.

10. Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию

— в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода;

— при попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы это место обрабатывают 70%-м спиртом, обмывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70%-м спиртом;

— при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на слизистую глаз, носа и рта: ротовую полость промыть большим количеством воды и прополоскать 70% раствором этилового спирта, слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают водой (не тереть);

— при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в бикс (бак) для автоклавирования;

Какие группы риска вби вам известны

Внутрибольничными называют инфекции, возникающие и развивающиеся у пациентов лечебных учреждений (примерно у 25%). Наиболее распространёнными среди них считают респираторные, раневые, инфекции кожи и подкожно-жировой клетчатки, заболевания мочевыводящих путей и мягких тканей, а также септицемию (особенно при длительной катетеризации больных и выполнении инъекций).

Вероятность передачи микроорганизмов между пациентами в лечебном учреждении достаточно высока.

Питание как причина внутрибольничной инфекции. Пищу для пациентов стационара обычно готовят централизованно на больничной кухне, поэтому при несоблюдении санитарно-гигиенических норм возникает риск развития пищевых инфекций. Алиментарным путём обычно происходит распространение антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов.

Вентиляция как причина внутрибольничной инфекции

Передача инфекций (например, мультирезистентных штаммов возбудителей туберкулёза, а также различных респираторных вирусов) может осуществляться воздушно-капельным путём при кондиционировании воздуха. Кроме того, плохая вентиляция может стать причиной заболеваний, вызываемых представителями рода Legionella.

Личные вещи пациентов как причина внутрибольничной инфекции. Любые предметы и вещи, используемые пациентами, могут содержать на своей поверхности различных возбудителей и быть источником возникновения инфекционных заболеваний.

Вода как причина внутрибольничной инфекции. Лечебные учреждения обладают сложной системой водоснабжения, к которой подключены уборные, души, центральное отопление и система кондиционирования воздуха. Кроме того, для работы автоклавов необходим горячий пар, подаваемый под высоким давлением. При этом в резервуарах для воды могут присутствовать микроорганизмы рода Legionella, а система охлаждения может стать источником инфекций, распространение которых осуществляется через систему вентиляции. Для уменьшения риска возникновения различных заболеваний необходимо в резервуарах для горячей воды поддерживать температуру выше 45 °С, а в резервуарах с холодной водой — ниже 20 °С.

Повышение восприимчивости пациентов к инфекциям происходит в результате ослабления защитных функций организма, что может быть связано с основным заболеванием или лечением (например, больные лейкемией или пациенты, подвергаемые химиотерапии). Кроме того, факторами, предрасполагающими к развитию инфекционного процесса, выступают пожилой возраст и неподвижное состояние больного, ишемия тканей делает их более подверженными бактериальной инвазии.

Медицинские процедуры как причина внутрибольничной инфекции

Катетеризация вен как причина внутрибольничной инфекции. Катетеризация вен — самая частая причина развития вну-трибольничной бактериемии. При этом риск возникновения инфекции прямо пропорционален длительности нахождения устройства в вене. При нарушении целостности кожного покрова возникает вероятность проникновения внутрь таких микроорганизмов, как Staphylococcus aureus, S. epidermidis и Corynebacterium jeikeium. Первый признак заражения — воспаление в месте инъекции. Инфекции, возникающие при использовании катетеров, могут осложняться септицемией, эндокардитом и метастатическим распространением инфекции (например, остеомиелитом).

Снизить риск развития сепсиса помогают асептические процедуры, проводимые в месте введения катетера, и выбор наиболее безопасного устройства (без боковых отверстий и «мёртвых» пространств). Кроме того, при работе с таким инструментом медицинский персонал должен соблюдать санитарно-гигиенические правила (проведение манипуляций в стерильной одежде, перчатках и др.). Состояние места введения катетера необходимо строго контролировать (особенно у пациентов, находящихся без сознания). Внешние части устройства необходимо заменять каждые 48 ч, а внутренние — при первых признаках инфекции.

Катетеризация мочевого пузыря. При длительном применении мочевых катетеров возникает риск развития инфекционного процесса в мочевом пузыре, для уменьшения которого необходимо соблюдение правил асептики и антисептики при введении катетера.

Хирургические вмешательства как причина внутрибольничной инфекции

У пациентов хирургического отделения в анамнезе часто отмечают терапевтические заболевания (например, бронхиальная астма, сахарный диабет), снижающие устойчивость организма к инфекции. Кроме того, само хирургическое вмешательство весьма травматично и несёт в себе риск развития различных осложнений (ишемии тканей, раневых инфекций и др.). Помимо объёма и продолжительности операции, большую роль играет мастерство хирурга: чем меньше повреждение тканей во время хирургического вмешательства, тем ниже риск возникновения болезни. Предоперационный период должен быть максимально коротким (во избежание заражения антибиотикорезистентными внутрибольничными микроорганизмами). При наличии симптомов острого заболевания (например, лёгочной инфекции) следует отложить плановую операцию.

Для снижения вероятности заражения во время хирургического вмешательства воздух в операционные подают через специальные фильтры. Движения медперсонала должны быть сведены к минимуму, что позволяет не создавать дополнительных воздушных потоков. Для снижения вероятности распространения возбудителей инфекции перед входом в операционную необходимо переодеться в стерильную одежду. Воздухонепроницаемая одежда уменьшает риск контаминации микроорганизмами, присутствующими на коже хирурга, но вызывает неудобства при её ношении.

Для предотвращения послеоперационных инфекций назначают антибиотикопрофилактику. Препараты должны обладать бактерицидным действием и проникать в необходимое место в концентрации, достаточной для уничтожения микроорганизмов, вызывающих инфекционный процесс. Следует отметить, что данных, подтверждающих эффективность антибиотикопрофилактики, начатой позже 48 ч после выполнения оперативного вмешательства, в настоящее время не существует.

«Чистой» называют операцию, затрагивающую лишь кожный покров или стерильные органы (например, суставы). При проведении таких операций антибактериальные препараты не применяют (за исключением случаев протезирования суставов, когда необходимо назначать антимикробные средства для предотвращения стафилококковой инфекции).

«Загрязнённой» называют операцию, выполняемую на каком-либо внутреннем органе, содержащем нормальную микрофлору. При хирургических операциях на толстой кишке применяют метронидазол в сочетании с цефалоспоринами второго поколения, а при вмешательствах, проводимых в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и на жёлчных путях, — только цефалоспорины, так как анаэробные инфекции в этом регионе возникают редко.

К «грязным» относят операции, при которых сталкиваются с уже возникшим инфекционным процессом (например, при дренировании абсцесса или перфорации дивертикула). В таких случаях рекомендовано применение системных антибиотиков.

Во время интубации трахеи возникает вероятность проникновения возбудителей в нижние отделы дыхательных путей. При этом послеоперационные боли, неподвижность и обезболивание препятствуют откашливанию, что способствует повышению риска развития пневмонии. Кроме того, в условиях стационара часто возникают респираторные заболевания, вызванные устойчивыми грамотрицательными микроорганизмами, присутствующими в окружающей среде.

Мероприятия по улучшению качества медицинской помощи в первую очередь направлены на борьбу с внутрибольничными инфекционными заболеваниями (например, вызванными Clostridium difficile или метициллинрезистентным золотистым стафилококком (МРЗС).

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021