какие грунты относятся к дисперсным

Сайт инженера-проектировщика

Свежие записи

Природные дисперсные грунты

Природные дисперсные грунты

К природным дисперсным грунтам относят горные породы, состоящие из слабо связаных или вообще не связанных между собой отдельных твердых минеральных зерен (частиц и обломочных пород) разного размера. Прочность существующих структурных связей между минеральными зернами во много (в десятки и сотни) раз меньше прочности самих зерен. Дисперсные грунты образуются в результате физического, химического и биологического выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым (воздушными течениями) путем и их отложенем.

В классе природных дисперсных выделяют две группы грунтов: несвязные и связные.

В группе несвязных выделяют крупнообломочные грунты и пески.

К крупнообломочным относят не сцементированные минеральные грунты, которые содержат более 50% (по массе) обломков скальных пород (грунтов) с размерами частиц более 2 мм. Различают крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем.

К пескам относят несвязные (сыпучие) в сухом состоянии минеральные грунты, которые содержат 50% и меньше (по массе) частиц, крупностью 2 мм, и практически не имеют пластических свойств (почва не раскатывается в жгут диаметром 3 мм или число пластичности его IP = 0).

Основными компонентами крупнообломочных грунтов и песков является глинистые ( 2 мм). К основным классификационным показателей этих грунтов относят их гранулометрический состав, степень неоднородности гранулометрического состава, степень водонасыщения, а для песков еще и плотность строения.

Гранулометрическим (зерновым) составом грунта называют количественное (по массе) содержание в нем групп твердых минеральных частиц и обломков различной крупности, выраженное в процентах по отношению к общей массе, взятого для исследования абсолютно сухого грунта.

Сейчас разработано много способов гранулометрического анализа грунтов (Визуальный, ситовой, пипеточный, ареометрический способы, центрифугирование и др.), из которых наибольшее распространение в инженерно-геологической практике получил ситовой метод. Этот метод заключается в просеивании предварительно высушенной массы пробы грунта (m> 50 г) в стандартном наборе сит с отверстиями 10, 5, 2; 1, 0,5; 0,25 и 0,1 мм.

Степень неоднородности гранулометрического состава не может быть меньше единицы и практически не бывает более 200.

В группе связных различают три типа грунтов: минеральных (силикатные, карбонатные, железистые и полиминеральные), органоминеральных и органические. Минеральные представлены глинистыми почвами, органоминераные — сапропелями и заторфованные грунтами, органические — торфами.

К глинистым относят связные в сухом состоянии минеральные тонкодисперсные грунты, которые при увлажнении способны приобретать пластичность, то есть способности при определенной влажности деформироваться под нагрузкой и сохранять приобретенную форму после устранения нагрузки без нарушения структурной цельности.

SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Определяем тип и характеристики грунта самостоятельно без лаборатории

Возможно изучить характеристики грунта без лаборатории?

1. Введение

Важнейшим этапом проектирования фундамента являются инженерно-геологические изыскания которые позволяют определить во всех подробностях какие характеристики у грунтов, залегающих под будущим фундаментом. Эти данные позволят запроектировать максимально дешевый и экономичный фундамент с сохранением необходимых показателей надежности.

[Недостаток сведений о грунтах при проектировании фундамента можно перекрыть только большими запасами по прочности и, как следствие, перерасходом финансов, но и это не дает гарантии надежности]

Всегда, прежде чем отказаться от геологических изысканий, оцените риски от неверного принятия решения по фундаменту и сравните их с экономией на отказе от изысканий. В моем регионе бурение одной скважины и лабораторные исследования образцов грунта обойдутся в 30-40 тысяч рублей (с выдачей официального отчета о инженерно-геологических изысканиях).

Если на заказ изысканий в специализированной организации нет денег, и вы приняли решение самостоятельно запроектировать фундаменты, то необходимо определить характеристики грунтов хотя бы примерно, по визуальным признакам. Об этом читайте в ниже в данной статье.

2. Классификация грунтов

Для классификации грунтов полезно пользоваться нормативным документом – ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» — в нем указано все что необходимо знать о классификации грунтов строителю.

Самые крупные классы грунтов:

Скальные грунты, пожалуй, любой, даже абсолютно неподготовленный, человек сможет отличить от всех остальных типов грунта. На скальных грунтах из-за их высокой прочности проблем с фундаментом, с точки зрения несущей способности основания, не возникает – они часто сами могут служить фундаментом здания или сооружения.

Мерзлые грунты схожи по прочности со скальными и бывают сезонномерзлыми или многолетнемерзлыми. Сезонномерзлые грунты весной превращаются в талые и как основания фундаментов не могут использоваться.

Многолетнемерзлые грунты (ММГ) — это специфические грунтовые условия, проектирование фундаментов на которых одна из самых сложных задач и заниматься этим без помощи профессионалов не рекомендуется. В некоторой степени вопросы проектирования фундаментов на ММГ затронуты в соответствующей статье.

Техногенные грунты (свалки строительного или бытового мусора, грунтовые отвалы, отвалы отходов производств, золошлаковые насыпи) – так же очень специфические условия строительства. Проектирования фундаментов, опирающихся на такие грунты — задача для профессионалов и требует большой осторожности. Строить частный дом на таких грунтах обычно не приходится.

Биогенные грунты и почвенно-растительный слой не следует использовать как основание для фундамента т.к. помимо их очень низкой исходной несущей способности, органическая составляющая со временем разлагается, сильно уменьшаясь в объеме. Это вызывает большие неравномерные осадки фундамента и увеличивает среднюю осадку фундамента. Биогенные грунты как правило заменяют на другие более стабильные и прочные привозные грунты.

Развернутая классификация грунтов, если она вам интересна, будет рассмотрена в отдельной статье, а сейчас остановимся подробно на дисперсных грунтах, которые в подавляющем большинстве случаев служат основанием для фундаментов зданий и сооружений.

Дисперсные грунты делятся на два больших типа:

Крупнообломочные грунты состоят в основном из очень крупных каменных частиц (от 2 до 200 мм и более). Если пространство между каменными частицами крупнообломочного грунта заполнено песком или глинистым грунтом, и такого заполнителя более 30% по массе (для песчаного заполнителя более 40%), то характеристики грунта определяются только характеристиками заполнителя, без учета каменных включений.

[Частицы крупнообломочных грунтов одинакового размера могут называться по-разному: если их грани окатаны, округлые — то их называют валуны, галька, гравий; если не окатаны (заостренные рубленные грани), то частицы называют глыбы, щебень или дресва.]

По гранулометрическому составу (см. ГОСТ 12536) крупнообломочные грунты и пески подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей:

[Число пластичности Ip – разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания Wp. Простыми словами Ip это значение диапазона влажности в котором грунт является пластичным (может быть раскатан в шнур диаметром 3 мм). Чем больше значение Ip тем сильнее связи между частицами, для несвязных грунтов (песков) Ip

По мере увеличения влажности от сухого до водонасыщенного глинистые грунты проходят три состояния: твердое, пластичное и текучее.

По показателю текучести IL (показателю консистенции) глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей:

По деформируемости дисперсные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей:

| Разновидность грунтов | Модуль деформации E, МПа |

|---|---|

| Очень сильно деформируемые | E ≤ 5 |

| Сильнодеформируемые | 5 50 |

3. Основные характеристики дисперсных грунтов для проектирования фундамента

Чтобы сказать, что фундамент выдерживает нагрузки, передаваемые на него, нужно чтобы выполнялись 3 условия:

Для проверки устойчивости основания необходимо вычислить расчетное сопротивление R, а для этого в свою очередь нужны следующие характеристики:

[Возможно для предварительных расчетов фундаментов использование табличных значений расчетного сопротивление грунта R0, определяемых по коэффициенту пористости и типу/консистенции глинистого грунта или типу по крупности песчаного грунта]

Для расчета по деформации (расчеты осадок) нужны дополнительно: модуль деформации грунта Е.

Попытаемся определить все эти характеристики без обащения к помощи геологов и лаборатории.

Последовательность расчетов столбчатых и ленточных фундаментов на естественном (не свайном) основании подробно описана здесь. Там же можно посмотреть допускаемые осадки, крены и неравномерные деформации фундаментов по нормативной документации.

Кроме того, необходимо будет собрать нагрузки на фундаменты — в этом вам поможет эта статья.

4. Какие характеристики грунта можно и нужно определить без лаборатории?

Итак, если вас интересует как определить характеристики грунта без лаборатории, то речь скорее всего идет о строительстве дачи или небольшого частного дома. Но все равно есть возможность принять более-менее правильные решения по фундаменту.

Для этого нам нужно определить для грунта под подошвой будущего фундамента:

План у нас такой: определив вышеперечисленные показатели грунта мы сможем по таблицам «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» получить табличные физико-механические характеристики грунта (φ, с), включая его модуль деформации Е, а также предварительно посмотреть табличное расчетное сопротивление грунта основания R0. А это позволит нам выполнить все необходимые расчеты по фундаменты.

И хотя результат будет примерным, все же это лучше, чем строить наугад!

[Обратите внимание! Характеристики грунта, связанные с влажностью, такие как показатель текуческти IL или степень влажности Sr, определяют для природного состояния грунта, но эти показатели меняются при изменении влажности — например, при замачивании. Глинистый грунт, твердый в природном состоянии, может превратиться в жидкую грязь (IL > 1) при водонасыщении из-за подъема грунтовых вод или прорыва коммуникаций]

Если у Вас на участке оказались крупнообломочные грунты (более половины массы грунта — это камешки размером от 2 до 200 мм в поперечнике) то радуйтесь – лучшего основания для фундамента не найти (разве что лучше будут скальные грунты, но они создадут очень много проблем при необходимости откопать какой-либо котлован). Правда необходимо понять какой заполнитель между крупнообломочными частицами и сколько его:

5. Отбор образцов грунта

Для начала важно правильно выбрать глубину заложения фундамента – это будет либо глубина заложения ниже расчетной глубины промерзания грунта, либо малозаглубленный фундамент который заранее обречен на перекосы от пучения и приспособлен к этому. Вопрос выбора глубины заложения фундамента подробно расписан в этой статье.

После того как с глубиной заложения фундамента определились нужно сделать шурф или котлован (вертикальная горная выработка квадратного, круглого или прямоугольного сечения, небольшой глубины)

или проще говоря выкопать яму на глубину 0,5-1,5 метра больше чем глубина заложения будущего фундамента (копать можно с помощью дешевой рабочей силы). Размеры шурфа в плане можно делать минимальными, такими чтобы только можно было работать лопатой а стенки вертикальными (это безопасно только при глубине не более 2 м, дальше смотрите по обстоятельствам) или ступенчатыми – ступенчато уменьшая шурф с глубиной.

После откопки шурфа на его стенках будут видны слои грунта и можно будет определить их толщины. Но больше всего нас интересует грунт на глубине, равной глубине заложения фундамента и чуть ниже него – берем оттуда образцы грунта, если возможно ненарушенной структуры (не разрыхляя его).

Образцы грунта отбирать следует на глубине, равной глубине заложения фундамента и далее с шагом 20-50 см по глубине отберите еще несколько образцов. Минимальное количество образцов – 3 шт. Масса образцов нарушенной структуры (согласно ГОСТ 12071-2014):

Монолиты (образцы ненарушенной структуры) связных (глинистых) грунтов Обычно отбирают в виде куба со стороной 10-20 см при помощи ножа, лопаты и т.д. Монолиты из песчаных грунтов отбирают в тонкостенные стальные трубы диаметром 100-200 мм. Погружение трубы осуществляется путем надевания ее без больших усилий на столбик грунта, подрезываемого с краев внизу трубы.

Так же очень важно знать есть ли на этих глубинах грунтовые воды. Грунтовые воды появляются не сразу – необходимо выдержать паузу 30-60 минут. Если грунтовая вода появилась необходимо точно замерить глубину от дневной поверхности земли до зеркала воды.

6. Определяем характеристики дисперсного грунта самостоятельно без лаборатории

После отбора образцов (проб) грунта с ними придется повозиться — необходимо выполнить следующие манипуляции и эксперименты:

[Пылеватые частицы – это частицы размером 0,05…0,001 мм, глинистые – размером менее 0,001 мм, песчаные частицы – размером более 0,05 до 2 мм.]

Далее если вы определили, что грунт является песком необходимо определить его зерновой состав. Гравелистый песок или крупнообломочный грунт вы скорее всего определите сразу по внешнему виду и наличию крупных камней.

Проверим грансостав песка. Воспользуемся ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний». Для этого пробу грунта массой 2 кг полностью высушивают (по ГОСТ в сушильном шкафу, но мы сушим в помещении при комнатной температуре).

Нам понадобятся стандартные сита с отверстиями размером 0.5; 0.25 и 0.1 мм (сита № 063; 0315; 016) и как можно более точные весы (можно кухонные, лучше лабораторные).

Теперь рассмотрим случай, когда грунт оказался глинистым (таких случаев будет большинство). В этом случаем мы по таблице выше уже определили суглинок, глина или супесь перед нами:

и теперь необходимо определить показатель текучести грунта IL (консистенцию) в природном состоянии, то есть при той влажности которая была у него до отбора пробы (природная влажность).

Т.к. точно определить показатель текучести без лабораторного оборудования достаточно сложно (необходимо точно определить влажность грунта в трех состояниях, в сухом – после прокаливания грунта температурой 105°С), то придется определять этот показатель приблизительно по косвенным признакам пользуясь таблицей:

| Консистенция глинистого грунта | Косвенные признаки состояния | Показатель текучести JL |

|---|---|---|

| Супесь | ||

| Твердое | При ударе рассыпается на куски. При растирании пылит, ломается на куски | JL 1,00 |

| Суглинок и глина | ||

| Твердое | При ударе распадается на куски, при сжатии в ладони рассыпается, при растирании пылит, тупой конец карандаша вдавливается с трудом | JL 1,00 |

Из таблицы для надежности лучше принимать IL по верхней границе диапазона в последнем столбце, но можно принять и среднее значение диапазона.

Коэффициент пористости е, д. е. и для песчаных и для глинистых грунтов определяется одинаково; определяют по его формуле:

где ps — плотность частиц грунта, г/см3;

pd — плотность сухого грунта, г/см3.

Плотность частиц Ps практически не меняется для всех грунтов и принимается по таблице:

| Грунт | ρs, Т/м 3 | |

|---|---|---|

| диапазон | средняя | |

| Песок | 2,65—2,67 | 2,66 |

| Супесь | 2,68—2,72 | 2,7 |

| Суглинок | 2,69—2,73 | 2,71 |

| Глина | 2,71—2,76 | 2,74 |

Плотность сухого грунта Pd (плотность скелета грунта) определяем следующим способом:

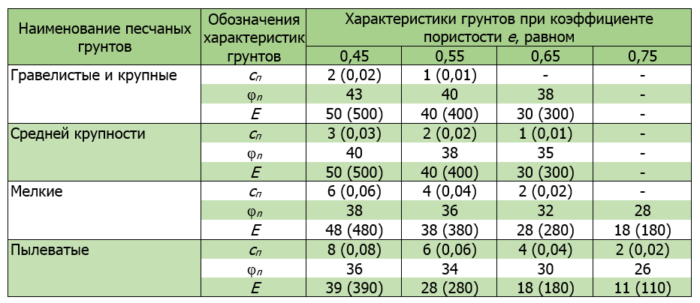

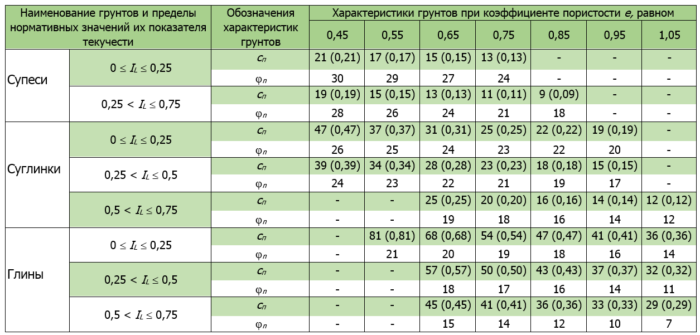

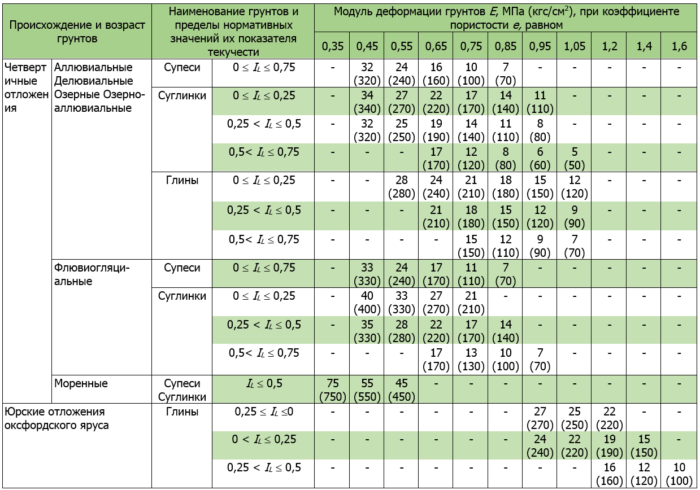

Теперь по полученным данным можем используя таблицы 26..28 и 45..50 пособия определить все необходимые для расчетов устойчивости основания фундамента и его осадок физико-механические характеристики:

Нормативные значения удельного сцепления сп, кПа (кгс/см 2 ), угла внутреннего трения φn, град, и модуля деформации Е, МПа (кгс/см 2 ), песчаных грунтов четвертичных отложений.

Нормативные значения удельного сцепления сп, кПа (кгс/см 2 ), угла внутреннего трения φn, град, пылевато-глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений

Нормативные значения модуля деформации пылевато-глинистых нелессовых грунтов

Примечания к таблицам:

Можно так же для предварительных расчетов воспользоваться табличными значениями расчетного сопротивления грунта R0, тогда не придется вычислять его по формуле, но можно сильно потерять в точности:

Предварительные размеры фундаментов должны назначаться по конструктивным соображениям или исходя из табличных значений расчетного сопротивления грунтов основания R0 в соответствии с таблицами. Значениями R0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов зданий и сооружений III класса, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1) выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не увеличивается в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.

При использовании значений R0 для окончательного назначения размеров фундаментов пп. [2.182, 3.41, 8.28 (2.42, 3.10 и 8.4)] расчетное сопротивление грунта основания R, кПа (кгс/см 2 ), определяется по формулам:

где b и d — соответственно ширина и глубина заложения проектируемого фундамента, м (см); g‘II — расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м 3 (кгс/см 3 ); k1 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, k1 = 0,125, пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами k1 = 0,05; k2 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, k2 = 0,25, супесями и суглинками k2 = 0,2 и глинами k2 = 0,15.

Примечание. Для сооружений с подвалом шириной В ≤ 20 м и глубиной db ³ 2 м учитываемая в расчете глубина заложения наружных и внутренних фундаментов принимается равной: d = d1 + 2 м (здесь d1 — приведенная глубина заложения фундамента, определяемая по формуле (34 (8)) настоящих норм). При B > 20 м принимается d = d1.

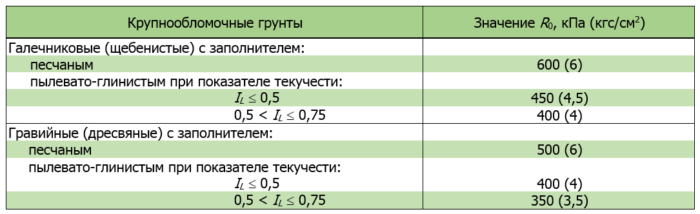

Расчетные сопротивления R0 крупнообломочных грунтов

Расчетные сопротивления R0 песчаных грунтов

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на все грунты и устанавливает их классификацию, применяемую при производстве инженерно-геологических изысканий, проектировании и строительстве.

К наименованиям грунтов и их характеристикам, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнительные наименования и характеристики, если это необходимо для более детального подразделения грунтов с учетом природных условий района строительства и специфики отдельных видов строительства.

Дополнительные наименования и характеристики грунтов не должны противоречить классификации, приведенной в настоящем стандарте, и должны основываться на частных классификациях отраслевого и регионального назначения, установленных соответствующими нормативными документами.

В настоящем стандарте грунт рассматривается как однородный по составу, строению и свойствам элемент грунтового массива (образец).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 10650-72 Торф. Метод определения степени разложения

ГОСТ 11306-83 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава

ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

ГОСТ 25584-90 Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

4.2 Наименования грунтов должны содержать сведения об их геологическом возрасте в соответствии с местными стратиграфическими схемами, принятыми в установленном порядке.

4.3 К характеристикам грунтов по разновидностям, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнения и изменения в случаях появления новых количественных критериев выделения разновидностей грунтов в результате научно-технических разработок.

5 КЛАССИФИКАЦИЯ

* Грунты с отрицательной температурой, не имеющие криогенных структурных связей (не содержащие в своем составе лед), относят к классу природных дисперсных грунтов.

Перидотиты, дуниты, пироксениты

1 пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии;

2 плотности скелета грунта;

3 коэффициенту выветрелости;

4 степени размягчаемости;

5 степени растворимости;

6 степени водопроницаемости;

7 степени засоленности;

8 структуре и текстуре;

Габбро, нориты, анортозиты, диабазы, диабазовые порфириты, долериты

Диориты, сиениты, порфириты, ортоклазовые порфиры

Граниты, гранодиориты кварцевые, сиениты, диориты, кварцевые порфиры, кварцевые порфириты

Андезиты, вулканогенно-обломочные грунты*, обсидианы, трахиты

Липариты, дациты, риолиты

Гнейсы, сланцы, кварциты

Мраморы, роговики, скарны

Песчаники, конгломераты, брекчии, туффиты

Аргиллиты, алевролиты, песчаники

Опоки, трепела, диатомиты

Мела, мергели, известняки*

* Грунты одного вида, отличающиеся по значению прочности на одноосное сжатие.

Дисперсные (с механическими и водно-коллоидными структурными связями)

1 гранулометрическому составу (крупнообломочные грунты и пески);

2 числу пластичности и гранулометрическому составу (тинистые грунты и илы);

3 степени неоднородности гранулометрического состава (пески);

4 показателю текучести (глинистые грунты);

5 относительной деформации набухания без нагрузки (глинистые грунты);

6 относительной деформации просадочности (глинистые грунты);

7 коэффициенту водонасыщения (крупнообломочные грунты и пески);

12 относительному содержанию органического вещества (пески и тинистые грунты);

15 степени засоленности;

16 относительной деформации пучения;

Мерзлые (с криогенными структурными связями)

Те же, что и для скальных грунтов

1 льдистости за счет видимых ледяных включений;

2 температурно-прочностным свойствам;

3 степени засоленности;

4 криогенной текстуре

Те же, что и для дисперсных грунтов

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания

Измененные физическим воздействием

Те же, что и для природных скальных грунтов

Те же, что и для природных скальных грунтов

Выделяются как соответствующие разновидности классов природных грунтов с учетом специфических особенностей и свойств техногенных грунтов

Измененные физико-химическим воздействием

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания

Измененные физическим воздействием

Те же, что и для природных дисперсных и скальных грунтов (раздробленных)

Те же, что и для природных дисперсных и скальных грунтов (раздробленных)

Измененные физико-химическим воздействием

Природные перемещенные образования

Отходы производственной и хозяйственной деятельности

Промышленные отходы: строительные отходы, шлаки, шламы, золы, золошлаки и др.

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания

Измененные физическим (тепловым) воздействием

Те же, что и для природных мерзлых грунтов

Все виды природных скальных грунтов

Выделяются как соответствующие разновидности классов природных грунтов с учетом специфических особенностей и свойств техногенных грунтов

Измененные химико-физическим воздействием

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания

Измененные физическим (тепловым) воздействием

Те же, что и для природных мерзлых грунтов

Все виды природных дисперсных грунтов

Измененный химико-физическим воздействием

Природные перемещенные образования

Измененные физическим (тепловым) или химико-физическим воздействием

Промышленные отходы: строительные отходы, шлаки, шламы, золы, золошлаки и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Грунты могут служить:

1) материалом оснований зданий и сооружений;

2) средой для размещения в них сооружений;

3) материалом самого сооружения.

Коэффициент пористости е определяется по формуле

Степень плотности песков I D определяется по формуле

Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов