какие города поменяли названия в россии

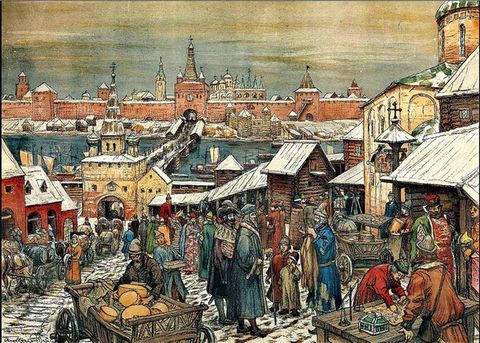

26 городов России, менявших своё название

Одной из самых важных и надёжных примет (маркеров) для определения периода, к которому относится историческая карта, являются названия городов. Особенно тех, которые за время своего существования меняли название.

Сегодня – наиболее известные населённые пункты России, различные названия которых точно стоит запомнить.

В начале строки – нынешнее название, после – более ранние варианты. Например, Волгоград – Сталинград – Царицын.

Белая Ве́жа – Сарке́л

Древнерусский город-крепость на левом берегу р. Дон в 965–1117 гг. В настоящее время находится на дне Цимлянского водохранилища. С середины IX в. и до 965 г. (разгрома города князем Святославом Игоревичем) являлся хазарской крепостью Сарке́л.

Белозёрск – Белоозеро

Город в России, административный центр Белозёрского муниципального района Вологодской области. До XVIII в. назывался Белоозеро.

Впервые упоминается в «Повести временных лет» в 862 г. как место, где начал княжить Синеус – полулегендарный брат основателя династии Рюриковичей – князя Рюрика (862–879 гг.). Белоозеро в то время являлось племенным центром финно-угорского племени весь.

Болгар – Биляр – Булгар

Город, образующий одноимённое городское поселение, административный центр Спасского района Республики Татарстан. Находится южнее Казани, на месте города Булгар (Болгар), столицы государства Волжская Булгария (Болгария). После завоевания монголами в 1236 г. некоторое время являлся столицей Золотой Орды (до строительства Сарая-Бату). Впоследствии также назывался Биляр. Вошёл в состав России после покорения Казанского ханства в 1552 г.

Волгоград – Сталинград – Царицын

Областной центр в России, порт на р. Волга. В 1589–1925 гг. – Царицын. В 1925 г. переименован в Сталинград в честь генсека ЦК ВКП (б) И.В. Сталина. В 1961 г. переименован в Волгоград.

Выборг — Виипури

Город в Ленинградской области, порт в Финском заливе. В 1293 — 1918 гг. — Выборг. В 1918 — 1940 гг. — Виипури. С 1940 г. — Выборг.

Екатеринбург – Свердловск – Екатеринбург

Областной центр в России. В 1723–1924 гг. Екатеринбург в честь императрицы Екатерины Алексеевны (I). В 1924 г. переименован в Свердловск в память Председателя ВЦИК и секретаря ЦК РКП (б) Я.М. Свердлова. В 1991 г. городу возвращено первоначальное имя, при этом область по-прежнему называется Свердловской.

В Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 июля 1918 г. в доме Ипатьева был расстрелян последний российский император Николай II, его семья, приближённые и слуги.

Также город является родиной первого президента России Б.Н. Ельцина.

Иваново – Иваново-Вознесенск

Областной центр в России. В 1871–1932 гг. – Иваново-Вознесенск. В 1932 г. город был переименован в Иваново.

В мае – июле 1905 г. в ходе Первой русской революции 1905–1907 гг. в Иваново-Вознесенске возник и существовал первый в России Совет рабочих уполномоченных (депутатов) – выборный представительный орган власти.

Калининград – Кёнигсберг

Областной центр в России, порт на Балтийском море. В 1255–1946 гг. – Кёнигсберг. В 1946 г. переименован в Калининград в память умершего в этом году «всесоюзного старосты» М.И. Калинина (председателя Президиума ВЦИК в 1919–1936 гг., Председателя Президиума Верховного Совета СССР в 1936–1946 гг.).

Впервые захвачен русскими войсками под командованием В.В. Фермора в ходе Семилетней войны с Пруссией в 1758 г. и до 1762 г. принадлежал России.

Одно из наиболее кровопролитных сражений советских войск на завершающем этапе Великой Отечественной войны – штурм Кёнигсберга (Кёнигсбергская операция, апрель 1945 г.).

Родина известного немецкого философа И. Канта и знаменитого сказочника Э. Т. А. Гофмана.

Кашлык / Искер

Столица Сибирского ханства в конце XV–XVI вв. Также известен под синонимичным названием Искер. В настоящее время памятник археологии «Кучумово городище», находящийся недалеко от современного Тобольска на правом берегу р. Иртыш.

Керчь — Корчев — Боспор — Пантикапей

Город в восточной части Крыма, на берегу Керченского пролива.

В конце VII / начале VI вв. до н.э. — VI в. н.э. — Пантикапей. VI — VIII вв. н.э. — Боспор. X — XI вв. — Корчев. Конец XI / начало XII вв. — Керчь.

Кингисепп – Ямбург – Ям

Город в Ленинградской области. В 1384–1703 гг. – крепость Ям, в 1703– 1922 гг. – Ямбург (шведская форма названия крепости Ям). В 1922 г. переименован в г. Кингисепп в память эстонского большевика В.Я. Кингисеппа.

Неоднократно переходил от России к Швеции и обратно:

в 1583 г. – к Швеции по Плюсскому перемирию, завершившему Ливонскую войну;

в 1595 г. – к России по Тявзинскому миру, закончившему русско-шведскую войну 1590–1593 (95) гг.,

в 1617 г. – к Швеции по Столбовскому миру, закончившему русско-шведскую войну 1610–1617 гг.;

в 1721 г. – к России по Ништадтскому миру, закончившему Северную войну.

Киров – Вятка – Хлынов

Областной центр в России, порт на р. Вятка. До 1781 г. – Хлынов, с 1781 г. – Вятка. В 1934 г. после гибели видного большевика С.М. Кирова переименован в г. Киров.

После разгрома кружка А.И. Герцена и Н.П. Огарёва в 1834 г. А.И. Герцен был выслан в Вятку, где служил в канцелярии губернатора.

Краснодар – Екатеринодар

Областной центр в России, пристань на р. Красная. В 1793–1920 гг. – Екатеринодар в честь императрицы Екатерины II. С 1920 г. – Краснодар.

В апреле 1918 г. в боях за Екатеринодар погиб генерал Л.Г. Корнилов – Верховный главнокомандующий российской армией в июле – августе 1917 г., 1-й командующий Добровольческой армией.

Нижний Новгород – Горький – Нижний Новгород

Областной центр в России, порт на р. Волга. При основании назывался Новгородом Низо́вской земли (от названия, данного новгородцами Владимиро-Суздальскому княжеству). Постепенно название трансформировалось в Нижний Новгород, который стал столицей самостоятельного Суздальско-Нижегородского княжества в 40-50-е гг. XIV в. В 1932–1990 (91) гг. назывался г. Горький в честь знаменитого уроженца – писателя А.М. Горького. В 1991 г. городу возвращено первоначальное имя.

Новосибирск – Новониколаевск

Областной центр в России, порт на р. Обь. В 1903–1925 гг. – Новониколаевск в честь царя Николая II, с 1925 г. – Новосибирск.

Петергоф – Петродворец – Петергоф

Внутригородское муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга, пристань на Финском заливе. В 1709–1944 гг. – Петергоф в честь Петра I. В 1944–1997 гг. – Петродворец. В 1997 г. городу возвращено первоначальное название, однако название сохранилось в виде Петродворцового района СПб, в состав которого и входит сейчас сам Петергоф.

Приозёрск — Кексгольм — Кякисальми — Кексгольм — Корела

Город в Ленинградской области, пристань на Ладожском озере.

В конце XIII / начале XIV вв. — 1611 гг. — Корела. В 1611 — 1918 гг. — Кексгольм. В 1918 — 1940 гг. — Кякисальми. В 1940 — 1948 гг. — Кексгольм. С 1948 г. — Приозёрск.

В 1583 г. — утрачен Россией в пользу Швеции по итогам Ливонской войны 1558 — 1583 гг.

В 1595 г. — Возвращён Россией по Тявзинскому миру со Швецией

В начале XVII в. Корела с уездом была обещана царём Василием Шуйским (1606 — 1610 гг.) Швеции за помощь в борьбе с Лжедмитрием II (1607 — 1610 гг.). Однако население отказалось исполнять договор и после шведской осады 1610 — 1611 гг.

В 1611 г. — перешёл Швеции под названием Кексгольм

В 1710 г. — отвоёван Россией в ходе Северной войны

Во времена Российской империи выполнял функции политической тюрьмы (содержалась семья Е.И. Пугачёва и некоторые декабристы).

В 1917 / 1918 гг. — 1940 гг. — принадлежал Финляндии.

В 1940 — 1941 гг. — перешёл СССР по итогам «зимней войны» 1939 — 1940 гг.

В 1941 — 1944 гг. — вновь под контролем Финляндии.

С 1944 г. — в составе СССР / России

Пушкин – Детское Село – Царское Село

Город в Ленинградской области. В 1708–1918 гг. – Царское Село. В 1918–1937 гг. – Детское Село. В 1937 г. – переименован в г. Пушкин в память 100-летия смерти А.С. Пушкина.

В 1811 г. В Царском Селе был создан одноимённый Лицей (с 1843 г. после переезда в Санкт-Петербург – Александровский). Среди лицеистов 1-го выпуска самыми знаменитыми впоследствии стали А.С. Пушкин и князь А.М. Горчаков, министр иностранных дел России в 1856–1882 гг.

Рязань – Переяславль-Рязанский

Областной центр в России. В 1238–1778 гг. – Переяславль-Рязанский. С 1778 г. – Рязань (в 50 км. ниже по течению р. Оки располагается Старая Рязань – древняя столица Рязанского княжества, в честь которой и был переименован современный город).

Самара – Куйбышев – Самара

Областной центр в России, порт на р. Волга. В 1586–1935 гг. – Самара. В 1935 г. переименован в Куйбышев в память Председателя ВСНХ и наркома В.В. Куйбышева. В 1991 г. городу возвращено первоначальное имя.

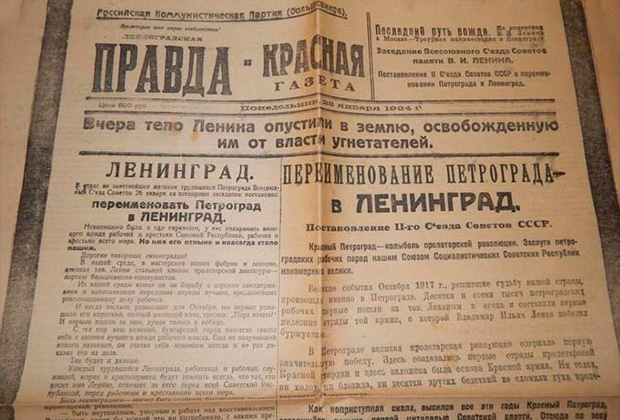

Санкт-Петербург – Ленинград – Петроград – Санкт-Петербург

Областной центр в России, порт в Финском заливе. В 1703–1914 гг. – Санкт-Петербург. В 1914 г. в связи с началом Первой Мировой войны на волне антинемецких настроений переименован в Петроград. В 1924 г. после смерти В.И. Ленина переименован в Ленинград. В 1991 г. городу возвращено первоначальное имя.

Тверь – Калинин – Тверь

Областной центр в России, порт на р. Волга. в 1246–1931 гг. – Тверь. В 1931 г. переименован в Калинин в честь М.И. Калинина. В 1990 г. городу возвращено первоначальное имя.

Ульяновск – Симбирск

Областной центр в России, порт на р. Волга. в 1780–1924 гг. – Симбирск. В 1924 г. после смерти В.И. Ленина (Ульянова) переименован в Ульяновск.

В Симбирске на 11 лет позже (1881 г.) чем В.И. Ленин, родился другой видный деятель революции 1917 г. – А.Ф. Керенский. Отец Керенского был директором гимназии, которую окончил будущий «вождь мирового пролетариата».

Феодосия — Каффа / Кафа — Феодосия

Город, расположенный в юго-восточной части Крымского полуострова. Город воинской славы.

VI в. до н.э. — XIII в. н.э. — Феодосия. XIII в. н.э. — 1783 г. — Каффа (Кафа). С 1783 г. после присоединения Крыма к России — Феодосия.

Херсонес* (Таврический) / Корсу́нь — Херсон

В V в. до н.э. — V в. н.э. — Херсонес. V — XIV вв. — Херсон (византийское название) / Корсунь (славянское).

*Не путать с г. Херсоном (городом на юге Украины, центром Херсонской области).

Шлиссельбург – Петрокрепость – Шлиссельбург – Нотебург – Орешек

Город в Ленинградской области, пристань на Ладожском озере. В 1323–1611 гг. – Орешек. В 1611 (12) – 1702 гг. – Нотебург («Ореховый город»). В 1702–1944 гг. – Шлиссельбург («ключ-город»). В 1944–1992 гг. – Петрокрепость в честь Петра I. С 1992 г. городу возвращено название Шлиссельбург.

С 20-х гг. XVIII в. Шлиссельбург потерял значение крепости и стал использоваться как политическая тюрьма. Здесь содержался и был убит в 1764 г. при попытке освобождения свергнутый Елизаветой Петровной император Иван VI Антонович. В 1887 г. был казнён готовивший покушение на императора Александра III старший брат В.И. Ленина – Александр Ульянов.

Информация о городах взята в том числе из:

Сокольский Ю.М. Цари и министры. 3-е изд. СПб: ООО «Издательство «Полигон»», 2002. С. 465–473.

«Бессмысленное, нерусское название Москва» Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране

Почему мания постоянных переименований, охватившая нашу страну в первые годы советской власти, стала невольным продолжением политики Николая II? Была ли она попыткой радикального слома всего прежнего строя русской жизни? Почему город Царицын переименовали в Сталинград, несмотря на возражения «отца народов»? Кому тогда мешало название Москва и как нынешний Новосибирск мог превратиться в Ульянов? О великой большевистской топонимической революции от первых дней советской власти до конца 1930-х годов «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН Андрей Савин.

Этот текст попал в подборку лучших текстов «Ленты.ру» за 2020 год. Остальные тексты из нее читайте ТУТ

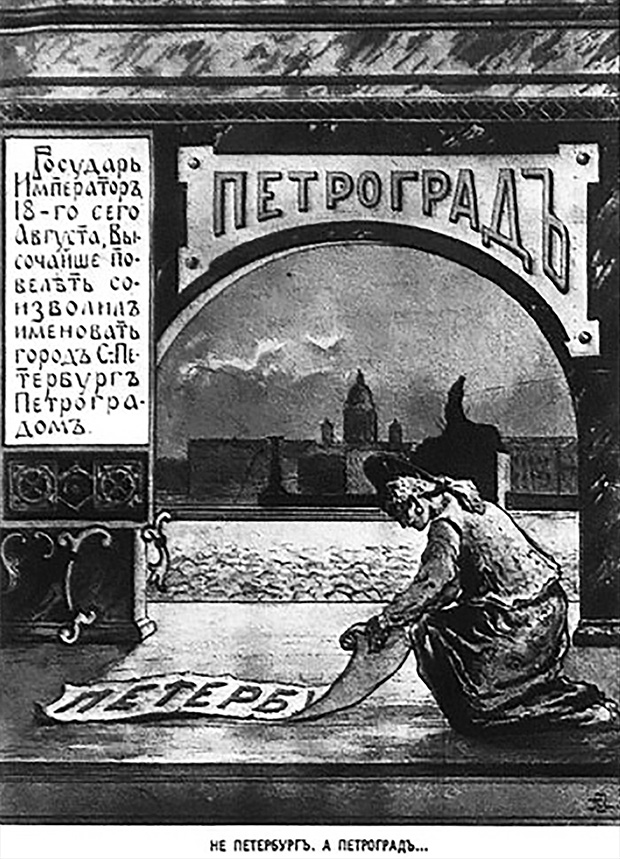

«Наш Петербург стал Петроградом»

«Лента.ру»: Зачем почти сразу после захвата власти большевики принялись активно переименовывать города и села, а в них — улицы и площади? Можно ли утверждать, что это была попытка максимально быстро сменить культурный код русского народа — то есть явление того же порядка, что реформа календаря, введение непрерывной недели, латинизация алфавитов народов СССР?

Андрей Савин: Начну с того, что переименования, конечно же, не были ноу-хау большевиков. Чтобы не ходить далеко за примерами, можно обратиться к истории Российской империи периода Первой мировой войны. В это время в рамках борьбы с так называемым «немецким засильем» правительство предприняло ряд дискриминационных мер в отношении не только подданных Германии и Австро-Венгрии, но и против немцев — российских граждан. Весной 1915 года были закрыты все немецкоязычные газеты, а в Москве в мае 1915 года разразились печально известные немецкие погромы.

Тогда же по всей империи прокатилась волна переименований населенных пунктов и волостей, носивших немецкие названия. Например, в Сибири поменяли свои «вражеские» имена немецкие деревни, основанные российскими немцами в ходе столыпинского переселения. Этого потребовал министр внутренних дел Николай Маклаков в секретном циркуляре, отправленном губернаторам в октябре 1914 года.

Ну, а самый известный пример избавления от «немецкости» — переименование столицы империи в августе 1914 года. Можно процитировать поэта Сергея Городецкого: «Заря смотрела долгим взглядом, // Ее кровавый луч не гас; // Наш Петербург стал Петроградом // В незабываемый тот час». Кстати, переименование Петербурга, предпринятое в угаре национализма, приветствовали далеко не все. Искусствовед Николай Врангель написал в своем дневнике 1 сентября 1914 года, в день публикации императорского указа: «…Это совершенно бессмысленное распоряжение прежде всего омрачает память о Великом Преобразователе России… Кто подбил Государя на этот шаг — неизвестно, но весь город глубоко возмущен и преисполнен негодования на эту бестактную выходку».

Но разве большевики в этом деле не превзошли своих предшественников?

Конечно, большевистские переименования от царских отличал масштаб и радикализм. Большевики действовали под лозунгом полного переустройства старого мира. Другое дело, что в области переименований они поначалу заняли относительно взвешенную позицию. Да, на уровне улиц, площадей и прочих элементов городского и индустриального ландшафта вроде фабрик и заводов, культурных и учебных заведений смена названий была повсеместной.

Московский обыватель Никита Окунев, ставший знаменитым благодаря своим дневникам, записал 1 октября 1918 года:

Идет переименование пароходов. Лучший пароход «Самолета» — «Добрыня Никитич» — назван «Вацетисом», меркурьевский пароход «Эрзерум» — «Лениным», и т. д.

Внимательный наблюдатель, Окунев отметил в своем дневнике 19 сентября 1918 года и одно из первых переименований городов в РСФСР: «…Теперь в моде разные переименования, что не остановились переименовать целый город (слободу) Кукарку (Пермской губ.) в город Советск. Не очень хоть складно, зато здорово!»

И все же волна переименований практически не поднялась во время революции и Гражданской войны, не говоря уже про первые годы НЭПа, на уровень массового изменения названий городов, сел и деревень. Говорить в отношении этого времени о «попытке максимально быстро сменить культурный код русского народа» еще рано. Большевики демонстрировали с самого начала такое намерение, но не могли пока претворить его в жизнь.

«Ходатайствовать о переименовании деревни Дрищево на Ленинка»

Что же помешало большевикам устроить топонимическую революцию в России в первые годы советской власти?

Как ни парадоксально, это был здравый разум и экономические соображения. Уже в марте 1918 года НКВД РСФСР (коммунальный НКВД времен Гражданской войны и НЭПа не имел ничего общего с НКВД, созданным в 1934 году) настоятельно рекомендовал местам, учитывая тяжелые условия Гражданской войны, относиться «к проведению всякого рода переименований с осторожностью» и «прибегать к ним лишь в случае действительной необходимости». В своих директивах комиссариат неоднократно подчеркивал, что «всякое переименование вызывает ряд крупных расходов», влечет за собой неизбежную путаницу в корреспонденции и поставке грузов. Инициативы с мест о переименованиях со ссылкой на несоответствие старого названия «новому духу времени» находили все меньше отклика у центра.

Например, в 1922 году центр ответил отказом на просьбу сибирских властей переименовать город Новониколаевск в Краснообск. Кроме чисто логистических и экономических соображений, отвечавшая за переименования Административная комиссия ВЦИК под руководством Александра Белобородова (известного тем, что он подписал распоряжение Уральского областного совета о расстреле царской семьи) резонно указывала в 1923 году, что неоднократная повторяемость одних и тех же революционных названий во всех уездах и губерниях умаляет «авторитетность уже произведенных переименований».

В итоге в 1923 году среди руководителей народных комиссариатов РСФСР разразилась целая дискуссия — переименовывать или отказаться от этой практики. Сама Административная комиссия, которая и была организатором обмена мнениями, считала, что переименования оправданы в следующих случаях: названия даны «помещиками или по именам помещиков», населенные пункты названы по имени церковного прихода (Христорождественский, Богородицкий, Троицкий и т.п.), а также в случае «стремления почтить в названиях населенных пунктов выдающихся вождей революции или же увековечить память местных работников, погибших за дело революции». В качестве «пищи для размышления» комиссия называла наиболее характерные ходатайства, находившиеся в то время на ее рассмотрении: о переименованиях железнодорожной станции Витгенштейнская Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги в станцию Ленинская, села Колпашево Нарымского края Томской губернии — в поселок Свердловск и города Керенск Пензенской губернии — в город Бунтарский.

В советском руководстве на сей счет, наверное, имелись разные мнения?

К середине февраля 1923 года все республиканские наркоматы выразили свое отношение к проблеме переименований. Наркомнац считал «политически неудобным» запретить переименование населенных пунктов. Аналогичное мнение высказал Наркомюст, который полагал, что необходимо продолжить менять названия, «противоречащие смыслу современной эпохи», на те, которые отвечали «революционному настроению масс». Народный комиссариат просвещения также поддерживал переименования, но с одной существенной оговоркой:

Если уже существуют города или местности с названием Свердловск или Ленинск и проч., то присваивать такого рода наименования другим городам и пунктам не следует

Большинство же «технических» комиссариатов, которых поддержало военное ведомство, считало, что допускать переименования следует только под строгим контролем и лишь в самых исключительных случаях. В итоге в декабре 1923 года Президиум ЦИК СССР объявил новый порядок переименований, категорически запрещавший смену названий железнодорожных станций и населенных пунктов, имеющих почтово-телеграфные учреждения, на всей территории СССР. Переименование остальных населенных пунктов допускалось лишь в исключительных случаях.

Смягчить Административную комиссию при Президиуме ВЦИК в это время могло только уж совсем неблагозвучное название населенного пункта. Так, в ноябре-декабре 1923 года ВЦИК рассматривал ходатайство членов ячейки РКСМ, просивших переименовать деревню Мошонки Филипповской волости Демянского уезда Новгородской губернии в деревню Красная Горка. Консультант ВЦИК, отметив, что название «полуприличное», телеграфа в деревне нет, а значит переименование не будет противоречить новым правилам, рекомендовал поддержать ходатайство комсомольцев.

Но даже крайне неблагозвучное имя населенного пункта далеко не всегда являлось гарантией его переименования. Так случилось с деревней Дрищево Боровичского уезда Новгородской губернии, жители которой 16 марта 1923 года единогласно постановили «из уважения к вождю мирового пролетариата тов. Ленину ходатайствовать о переименовании деревни Дрищево на «Ленинка»». Но Административная комиссия ВЦИК 19 октября 1923 года сочла приведенные мотивы недостаточными. Кроме того, как она отмечала, «вследствие одноименности населенных пунктов в честь тов. Ленина создается путаница в смысле справочного характера для центральных органов республики».

«Переименовать Москву в «гор. Ильича»»

Настоящая волна переименований грозила СССР после смерти Ленина в январе 1924 года. Тогда Петроград стал Ленинградом, а Симбирск — Ульяновском. Судя по вашим исследованиям, этим дело могло не ограничиться?

После смерти Ленина в адрес ВЦИК и ЦИК СССР были отправлены тысячи ходатайств о переименованиях в честь усопшего вождя. Довольно скоро всем здравомыслящим людям в руководстве СССР стало ясно, что санкционирование всех этих инициатив буквально превратит топонимический ландшафт страны в одну сплошную «лениниану», что вызовет неизбежный хаос в деятельности органов власти и управления. Кроме потенциальных значительных расходов, связанных с таким количеством переименований, это также неизбежно привело бы к девальвации ленинского имени.

В результате 5 февраля 1924 года было принято постановление ЦИК СССР «О переименовании городов, улиц, учреждений и т.д. в связи со смертью В.И. Ульянова-Ленина», в соответствии с которым переименование именем Ленина категорически запрещалось без предварительного согласия на то Президиума ЦИК Союза СССР. Итоги «ленинских» переименований оказались скромными: 26 января 1924 года Петроград был переименован в Ленинград, 9 мая 1924 года Симбирск стал Ульяновском, а также город и станция Александрополь Закавказской железной дороги были переименованы в город и станцию Ленинакан.

Этим же постановлением Петроградское шоссе было переименовано в Ленинградское, а также все станции Петроградского железнодорожного узла, имевшие в названии «Петроград» — в Ленинградские. Переименования Петрограда и Симбирска были логичными и легко объяснимыми, в отличие от армянского города, выигравшего в своеобразной «всесоюзной лотерее». Кроме того, имя Ленина было присвоено в феврале 1925 года Румянцевской Публичной библиотеке. Это случилось лишь после долгой бюрократической волокиты, при этом директору библиотеки Владимиру Невскому пришлось неоднократно обосновывать целесообразность такого переименования.

А что другие бесчисленные инициативы по увековечиванию памяти вождя мирового пролетариата?

Все остальные «ленинские» переименования, в том числе уже предпринятые местными властями, были отвергнуты. Жесткая линия была здесь выдержана до конца. Не помогали ни ссылки на негативное политическое значение отмены произведенного переименования, как это было в случае с телеграммой Яна Гамарника, который добивался узаконения переименования центральной улицы Владивостока Светланской в улицу имени Ленина, ни указания Саратовского губисполкома на то, что вопрос о переименовании Рязано-Уральской железной дороги в Ленинскую «возбуждался непосредственно рабочими» и «на практике в психике рабочих дороги сложилась уверенность в том, что дорога уже переименована в Ленинскую».

Народ откликнулся на переименование Петрограда в Ленинград анекдотами. Уже упоминавшийся мной Никита Окунев воспроизвел один из них в своем дневнике в марте 1924 года:

Ленин прислал с того света депешу, чтобы переименование это отменили, а то, говорит, Петр Великий покоя мне не дает, бегает за мной с дубинкой и кричит: «Ты у меня город украл!»

Художник Александр Бенуа тогда же, в марте 1924 года, писал в дневнике о том, что Ленин при жизни был против переименования в его честь бывшей имперской столицы: якобы в начале 1920-х годов Ильич заверил петербургских интеллигентов, «всполошившихся тогда уже слухами о таком переименовании, […] что никогда не допустит, чтобы посягнуть на имя, данное городу первым русским революционером».

Из крупных городов на имя Ленина, помимо Петрограда и Симбирска, претендовал еще Новониколаевск: 1 февраля 1924 года было принято постановление Сибревкома о переименовании Новониколаевска в Ульянов, ввиду того, что старое наименование «не соответствует эпохе Советов». Однако вторая попытка сибирских властей сменить «царское» имя города также оказалась неудачной, а к концу 1924 года поток просьб о переименовании в честь Ленина иссяк.

Правило, согласно которому любое «ленинское» переименование подлежало утверждению ЦИК СССР или, соответственно, Президиума Верховного Совета СССР, продолжало соблюдаться по меньшей мере до конца 1930-х годов. Наиболее громким отзвуком кампании «ленинских» переименований стало заявление объединенной группы тамбовских служащих в составе 216 человек от 23 февраля 1927 года, в котором предлагалось переименовать Москву «в гор. Ильича». Ходатаи «справедливо полагали», что «такое название более скажет уму и сердцу пролетариата, чем отжившее и бессмысленное, к тому же нерусское и не имеющее логических корней, название Москва».

«Не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград»

Кажется, к этому времени в стране были предприняты первые переименования в честь нового вождя — Сталина?

Да, постановлением ЦИК СССР от 6 июня 1924 года город Юзовка в Донбассе был переименован в город Сталин (с 1929 — Сталино, теперь это город Донецк), Юзовский округ — в Сталинский округ и станция Юзовка Екатерининской железной дороги — в станцию Сталино. Но здесь надо учитывать следующее специфическое свойство Сталина как правителя: он восславлялся, особенно в 1930-1940 годы как главный герой и вождь СССР, но зачастую рядом с его именем назывались имена других героев и вождей, представлявших все сферы общественно-политической жизни. От вождей из ближайшего окружения Сталина требовалось только одно — они должны были уметь инсценировать свои персональные культы как культы второго ранга, которые не ставили под сомнение ранжирование в сталинской системе власти.

Это, повторюсь, стало непреложным законом уже в 1930-е годы, а в 1920-е годы Сталин позиционировал себя еще как первого среди равных, что отразилось и в переименованиях в честь здравствовавших вождей. Так, сразу вслед за переименованием Юзовки, в сентябре 1924 года последовало решение о переименовании города, округа и железнодорожной станции Елисаветград соответственно в город, округ и железнодорожную станцию Зиновьевск (потом он стал Кирово и Кировоградом, а совсем недавно — Кропивницким).

Сталинград на карте страны, наверное, неслучайно появился спустя год после Ленинграда?

История переименования Царицына в Сталинград в этом отношении очень показательна. Кампания по изменению названия города началась в конце 1924 года, соответствующие постановления были приняты общими собраниями трудовых коллективов города. 16 декабря 1924 года рабочие и служащие завода «Красный Октябрь» постановили: «Два города в великой русской революции являются аванпостами ея — Петроград и Царицын. Подобно Петрограду, ставшему Ленинградом, мы обязаны переменить название нашего города в Сталинград».

В такой лестной трактовке это переименование подкрепляло сталинские амбиции на роль единоличного ленинского преемника. Соответствующее постановление Царицынского горсовета было принято 1 января 1925 года. В нем приводилась стандартная «революционная» мотивация переименования: «Рабоче-крестьянская власть отбрасывает как ненужное все являющееся пережитками старого и замещает его новым, соответствующим духу великой пролетарской революции. К числу таких наследий старого относится название нашего города — г. Царицына». Уже 10 апреля 1925 года появилось соответствующее постановление Президиума ЦИК СССР о переименовании города, губернии, уезда, волости и станции.

Как к этому отнесся сам Сталин?

Трудно сказать, был ли Сталин напрямую причастен к переименованию Царицына. Партийная этика диктовала в таких вопросах скромность, и Сталин проявил ее тогда, по крайней мере публично, в должной мере. Сохранилось его письмо к секретарю Царицынского губкома РКП(б) Борису Шеболдаеву, датированное 25 января 1925 года. В нем Сталин заверял, «не добивался и не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград» и что «если уж так необходимо переименовать Царицын, назовите его Мининградом или как-нибудь иначе». Дальше он добавлял: «Поверьте, товарищ, что я не добиваюсь ни славы, ни почета и не хотел бы, чтобы создавалось обратное впечатление».

Почему в Мининград?

В честь Сергея Минина, большевика с дореволюционным стажем. В годы Гражданской войны он был членом реввоенсовета ряда фронтов и армий, в том числе Десятой (Царицынской) армии и Первой Конной армии.

Как бы то ни было, время массовых переименований в честь здравствующих вождей тогда еще не пришло, более скромным и более идеологически верным было переименовывать в честь вождей погибших. Неслучайно тогда же, в сентябре 1924 года, город, округ и железнодорожная станция Бахмут назвали в честь видного советского политического деятеля Федора Сергеева (Артема), трагически погибшего в июле 1921 года (Сталин, как известно, усыновил и воспитывал его сына). А в ноябре 1924 года, к седьмой годовщине Октябрьской революции, Екатеринбург был переименован в Свердловск.

«Не Сибирск, а именно Новосибирск»

Какая логика советских переименований тогда преобладала?

Общий итог переименования населенных пунктов РСФСР к концу 1924 года выглядел довольно скромно — по данным Административной комиссии при ВЦИК РСФСР, всего с 1917 года по 24 сентября 1924 года было переименовано 27 городов. Причем в подавляющем большинстве случаев доминировал политико-идеологический мотив: Верный — Алма-Ата, Темир-Хан-Шура — Буйнакск, Царское Село — Детское Село, Пржевальск — Каракол, Ямбург — Кингисепп, хутор Романовский — Кропоткин, Екатеринодар — Краснодар, Царевококшайск — Краснококшайск, Петроград — Ленинград, Пришиб — Ленинск, Талдом — Ленинск, Баронск — Марксштадт, Петровск — Махачкала, Святой Крест — Прикумск, Асхабад — Полторацк, Николаев — Пугачевск, Царево-Санчурск — Санчурск, Кукарка — Советск, Гатчина — Троцк, Симбирск — Ульяновск, Романов-Борисоглебск — Тутаев, Орлов — Халтурин. В целом по Советскому Союзу «Список переименованных местностей СССР», составленный по данным Административной комиссии по состоянию на 10 сентября 1924 года, включал в себя 64 наименования.

Вплоть до конца 1920-х годов партийно-советское руководство по-прежнему предпочитало проводить скорее запретительную политику в области переименований, чем разрешительную. Из громких нэповских переименований, пожалуй, стоит отметить смену названия сибирской столицы. С третьей попытки местным властям наконец-то удалось добиться своего. Вместо «старорежимного» имени последнего российского императора город стал носить имя «Новосибирск». Здесь главную роль сыграл свежеиспеченный председатель Сибирского краевого исполнительного комитета Роберт Эйхе, убедивший Административную комиссию ВЦИК в том, что город должен называться не Сибирск, а именно Новосибирск.

Что еще важно: конец 1920-х годов ознаменовался первой ревизией политически мотивированных топонимов советской эпохи. ЦИК СССР своим постановлением от 13 февраля 1929 года переименовал город Троцк (поселок Иващенково) Самарского округа Средне-Волжской области в Чапаевск, а 2 августа 1929 город Троцк (Гатчина) был переименован в Красногвардейск, соответственно Троцкий район Ленинградской области — в Красногвардейский.

Как мы знаем, несмотря на все ограничения, ревизия топонимики продолжилась и позднее, в начале 1930-х. По каким критериям она проходила?

Прежде всего по классическим критериям 1920-х годов: «старорежимность», религиозность и неблагозвучность старых названий. Например, в январе 1930 года Александро-Невский район Рязанского округа был переименован в Ново-Деревенский, город Богородск — в Ногинск, Сергиев Посад — в Загорск, село Душегубово Каширского района Серпуховского округа — в Солнцево, деревня Попиха Дмитровского района Московского округа — в Садовую. В этом же русле в октябре 1931 года столица АССР Немцев Поволжья была переименована из Покровска в Энгельс, а в феврале 1932 года неблагозвучное название Козлов, которое к моменту переименования город носил почти триста лет, было заменено на Мичуринск. В марте 1932 года Щегловск, якобы названный именем «бывшего крупного кулака Щеглова», стал именоваться Кемерово.

Однако эти критерии «старорежимности», «религиозности» и неблагозвучности по мере развития сталинской «революции сверху» играли в переименованиях все меньшую роль. Начиная с 1932-1933 годов в СССР стартовал продолжительный период превознесения и празднования собственных успехов. В результате использование нейтральных имен становилось в советской топонимике редкостью, все чаще предпочтение отдавалось личным именам представителей советско-партийных элит и героев, олицетворявших собой достижения «страны Советов». Именно в 1930-е годы СССР захлестнула самая настоящая волна переименований, а все этические, экономические и логистические соображения были тогда прочно отодвинуты на второй план.

«»Челябинск» в переводе на русский означает «яма»»

В чем это проявлялось?

Если присвоение имен «отдельных работников» населенным пунктам, а также учреждениям, организациям и предприятиям, имеющим общесоюзное значение, по-прежнему требовало положительного решения Президиума ЦИК СССР (читай Политбюро ЦК), то присвоение имен работников учреждениям, организациям и предприятиям федеративного, республиканского и местного значения производилось теперь постановлениями Президиумов ЦИК союзных республик. Это решение, приятое в 1932 году, привело к массовым переименованиям в 1930-е годы огромного количества организаций, предприятий и учреждений, в первую очередь колхозов и совхозов, названных именами больших и малых «вождей».