какие горные породы являются водоупорами

Какие горные породы являются водоупорными?

С водоупорностью земных пород я столкнулся, когда бурил колодец на даче. Он хоть и был не сильно глубоким, но мне не повезло с участком: под моей территорией как раз залегал довольно большой пласт глины. Но мне удалось добуриться до подземного источника, а глиняные края скважины стали отличным изоляционным материалом.

Водоупорные горные породы

Под этими горными породами понимают те, которые образуют пласт над подземными водами и при естественном напоре не пропускают их на поверхность. Не надо думать, что такая порода монолитна — она может содержать и трещинки, но их количество настолько мало, что силы природного напора воды не хватает для выхода ее наружу. Гидрогеология выделяет по проницаемости три группы таких пород:

Не в каждом отдельном случае пористость породы означает свободное проникновение воды. К примеру, в глинах объем пор от общей массы может достигать 50-60%, но они практически не пропускают воду. Это связано с тем, что их каналы очень тонкие, и когда вода пытается пройти через них, то испытывает большое сопротивление, вызываемое натяжением земной поверхности. А пески имеют более рыхлый состав, их пористость обычно составляет 30-35%, и они легче пропускают воду. Таким образом, водоупорность породы не зависит от количества пор в ней, а зависит от формы и размера зерен, из которых она состоит.

Водоупорность в бурении

Свойства водопроницаемости пород необходимо учитывать при промышленном бурении. В случае произведения неверных расчетов, бурение в местах, где водоупорный слой тонок, может вызвать появление плывунов или неконтролируемый прорыв воды.

Для того же нефтяного бурения это означает смешивание воды с нефтью-сырцом, что потребует дополнительных усилий по очистке. Стоит также помнить, что при воздействии на водоупорные породы высоких температур их водоотталкивающие свойства снижаются.

Бурение скважин под воду

Основные сведения из геологии

Минералами называются все элементы и их химические соединения, встречающиеся в земной коре в форме тел, отличающихся однородностью состава, строения и свойств. Минералы можно определять по цвету, блеску, твердости, излому, запаху и т.д. Для бурения большое значение имеет твердость.

Минералы в земной коре, за редкими исключениями, не встречаются отдельно. Обычно они собраны в группы или агрегаты, называемые горными породами.

Горные породы по происхождению разделяются на изверженные, осадочные и метаморфические.

Бурение на воду производят преимущественно в осадочных и метаморфических породах и значительно реже в изверженных.

Осадочные породы по происхождению разделяются на обломочные, образовавшиеся из обломков других пород, химические, образовавшиеся в результате выпадения осадков из воды или из других растворов (эти породы бывают кремнистые, карбонатные и железистые), и органогенные, образовавшиеся из скопления остатков животных и растений (к ним относятся известняки, доломиты, угли и т.п.).

Валуны, галечник, щебень и другие крупные окатанные и угловатые обломки горных пород образовались в результате разрушения разнообразных изверженных и метаморфических пород и последующей обработки их ледниками и морскими водами.

Пески представляют собой продукт дальнейшего разрушения более крупных обломочных пород. Наибольшее распространение имеют кварцевые пески. По примесям других разрушенных минералов выделяют пески слюдистые, магнетитовые, железистые и др.

Глины могут образовываться в результате сноса мельчайшего ила, который реки несут в виде мути и который затем отлагается в спокойной воде. Различают, кроме того, глины, образовавшиеся в результате действия ледника, а также представляющие собой конечный продукт разрушения гранита в процессе выветривания (каолины и огнеупорные глины Украинского кристаллического массива). Химический состав глин разнообразен. Кроме каолина (кремниевых соединений глинозема), в состав глин входят мельчайшая кварцевая мука, железистые соединения, известь, доломит, иногда гипс и другие вещества.

При оборудовании водоприемной части скважины необходимо знать размер частиц породы, в которой намечается установить фильтр, и количественное соотношение этих частиц между собой.

Классификация горных пород по буримости

Все горные породы независимо от их происхождения обладают определенной сопротивляемостью разрушению буровым инструментом. Эта сопротивляемость, называемая степенью буримости, зависит от многих факторов, например, от твердости минеральных частиц, слагающих породу, их крупности, хрупкости, от прочности цементирующего вещества, влагоемкости породы, вязкости и монолитности ее и т.д., иными словами, от состава, строения, состояния и свойств породы, а также от вида и способа бурения.

Основные сведения из гидрогеологии

Водопроницаемые и водоупорные горные породы, водоносные горизонты

Водопроницаемы и обычно также водоносны горные породы, хорошо пропускающие (фильтрующие) воду: крупнозернистые пески, гравий, галечники, щебень, валуны, сильнотрещиноватые скальные породы и т.п., т.е. породы, в которых имеется достаточное количество крупных пустот ля проникновения и передвижения воды.

Водоупорными горными породами являются плотные тяжелые глины, плотные суглинки, а также различные изверженные и метаморфические породы, если они не трещиноваты.

В верхних частях земной коры преобладают подземные воды в песках и других рыхлых породах.

Водоносным горизонтом называется пласт водопроницаемой породы, заполненный (насыщенный) водой, и способный отдавать ее.

Площади распространения водоносных горизонтов и водоносных пород обычно совпадают.

Площади питания совпадают с местами выхода на дневную поверхность пород, слагающих водоносный горизонт, а также с участками, где эти породы не перекрыты водоупорными толщами значительной мощности.

Водопроницаемость рыхлых (обломочных) пород зависит от их гранулометрического состава и, в частности, от содержания мелких пылеватых и глинистых частиц. Для определения содержания в водоносной породе частиц различного размера необходим анализ ее гранулометрического состава. В соответствии с полученными данными подбирают размер частиц песчано-гравийной засыпки, определяют шаг намотки проволоки, выбирают номер сетки для фильтра и т.п.

Виды подземных вод

По условиям залегания и питания водоносных горизонтов различают следующие подземные воды: верховодки, грунтовые воды со свободной поверхностью, безнапорные межпластовые, артезианские (напорные).

Кроме того, по условиям движения в водоносных слоях различают подземные воды, циркулирующие в рыхлых (песчаных, гравийных и галечниковых) слоях и в трещиноватых скальных породах.

Водоносные горизонты всегда залегают на водоупорных или весьма слабопроницаемых для воды горных породах.

Подошвой водоносного горизонта называются горные породы, подстилающие водоносный горизонт, и, в частности, их верхняя поверхность. Обычно она бывает водоупорной.

Верховодкой называют подземные воды, которые находятся на незначительной глубине (2-3 м) над водоупорными прослоями имеющими небольшое распространение на площади. В местах, где водоупорные прослои кончаются, верховодка также исчезает, стекая в нижележащий, более мощный водоносный горизонт. Запасы верховодки незначительны и непостоянны и зависят от количества выпадающих осадков. В засушливые периоды и зимой верховодка обычно исчезает. Для водоснабжения верховодку не используют, она легко загрязняется с поверхности земли. Поэтому при бурении скважин для водоснабжения верховодку необходимо тщательно изолировать обсадными трубами, чтобы избежать загрязнения расположенного ниже водоносного горизонта.

Горизонты грунтовых вод со свободной поверхностью залегают на ближайшем от поверхности земли водоупорном слое. Содержащие их водоносные слои сложены рыхлыми зернистыми или скальными трещиноватыми породами. Подземные воды этого типа могут питаться за счет инфильтрации (просачивания) в глубину по всей площади распространения водоносного горизонта. Они могут легко загрязняться стоком из выгребных ям, животноводческих ферм и т.п. Поэтому при использовании таких грунтовых вод для водоснабжения необходимо обеспечить надежную санитарную проверку и охрану участка водозабора.

Уровень грунтовых вод устанавливается в скважине на той глубине, на которой они были вскрыты. Если среди водоносного слоя имеются водоупорные слои в виде линз, то после проходки их в скважине может наблюдаться местный, обычно небольшой напор.

Подземные воды, циркулирующие в водоносных породах и расположенные между двумя водоупорными слоями, бывают безнапорными или же обладают определенным напором. В последнем случае они называются артезианскими.

Грунтовые безнапорные межпластовые воды соединяются с поверхностью земли водопроницаемыми слоями лишь на отдельных участках своего распространения; на всей остальной площади они хорошо защищены от загрязнения с поверхности верхним водоупорным слоем. При вскрытии вод уровень их в скважинах устанавливается либо очень незначительно выше водоупорной кровли водоносного слоя, либо на границе верхнего водоупора и водоносного слоя.

Подземные воды всех перечисленных видов могут циркулировать в пустотах рыхлых зернистых или в трещинах скальных пород. В последнем случае подземные воды, относящиеся к любому из перечисленных видов, получают дополнительное название трещинных.

Движение подземных вод

Движение воды в водоносном горизонте, или так называемая фильтрация, происходит по порам и мелким трещинам горных пород. Отдельные струи движутся равномерно, без разрыва сплошного потока, с небольшими скоростями параллельно одна другой.

Такое движение подземной воды преобладает в природных условиях и называется ламинарным. Закон ламинарного движения формулируется следующим образом. Расход (или количество) воды, фильтрующейся через определенную площадь (поперечное сечение) горной породы, пропорционален этой площади, напору и обратно пропорционален длине пути фильтрации на данном участке потока.

Отклонения от закона ламинарного движения происходят при действительной скорости движения подземной воды свыше 1000 м/сутки, что наблюдается лишь в карстовых районах и в породах, имеющих большие трещины. Движение воды переходит в вихреобразное или турбулентное, при котором струи воды уже не движутся параллельно.

Скважины, вскрывающие пласты, содержащие подземные воды, имеют много преимуществ перед другими водозаборными сооружениями, и в связи с этим бурение их носит массовый характер.

Для добычи воды бурят одиночные скважины или группы скважин. Поэтому все водозаборы подземных вод делятся на групповые и одиночные.

Групповые подземные водозаборы состоят из нескольких одновременно работающих скважин, расположенных на таком расстоянии, при котором они взаимодействуют или могут взаимодействовать в определенных условиях режима эксплуатации.

Одиночные скважины на воду бурят, как правило, без предварительной разведки. Следовательно, это своеобразная и ответственная работа, так как разведка и исследование в этом случае должны сочетаться с созданием эксплуатационного инженерного сооружения.

Разведочно-эксплуатационной называется скважина, конструкция которой, включая водоприемную часть, рассчитана на оборудование водоприемником проектной производительности. При положительных результатах опробования эти скважины передают в постоянную эксплуатацию.

Разведочной называется скважина облегченной конструкции и сравнительно небольшого диаметра, оборудованная временным фильтром и предназначенная для вскрытия и предварительного опробования водоносного горизонта. Разведочные скважины обычно бурят с таким расчетом, чтобы при необходимости можно было извлечь обсадные трубы и фильтр.

Эксплуатационной может считаться скважина только после передачи ее в эксплуатацию. Это название не должно присваиваться скважине при проектировании, так как даже в районах с хорошо изученными, но не разведанными детально на данном конкретном участке геолого-гидрогеологическими условиями всегда встречаются значительные отклонения от проекта. Поэтому одиночные скважины на воду, которые бурят без предварительной разведки точки заложения, должны быть всегда разведочно-эксплуатационными. В проектную конструкцию почти каждой скважины приходится вносить изменения в процессе ее бурения, опробования и оборудования. В этом заключается принципиальное отличие назначения и задач разведочно-эксплуатационного бурения на воду от эксплуатационного бурения, например, нефтяных скважин.

Эксплуатационные скважины на нефть бурят на детально разведанных месторождениях, четко оконтуренных и опробованных. При этом соблюдается строгое соответствие проекту, иногда даже типовому для данного месторождения. Недооценка, а иногда непонимание различия между эксплуатационным бурением на нефть и эксплуатационным бурением на воду нередко приводят к формальному механическому следованию запроектированной конструкции скважины без учета вскрываемого разреза и к изоляции нужного водоносного горизонта. В результате скважина оказывается дефектной. Во избежание этого при так называемом эксплуатационном бурении на воду необходимо вести инициативную разведку и опробование вскрываемых водоносных горизонтов, особенно в малоизученных районах.

Оценка качества воды для целей водоснабжения

Требования к химическому и бактериальному составу воды

Согласно ГОСТ 2761-57, источник (подземные воды) может быть использован для хозяйственно-питьевого водоснабжения, если качество воды соответствует следующим требованиям.

Содержание сухого остатка, не более, мг/л

Содержание сульфатов, не более, мг/л

Содержание хлоридов, не более, мг/л

Общая жесткость, не более, мг-экв/л

Среднее количество кишечных палочек в 1л воды, не более:

Для источников, намечаемых к использованию только

с хлорированием воды

Для источников, намечаемых к использованию с полной очисткой

и с хлорированием воды

Запах и привкус при температуре 20 С не более, баллы

Суммарное содержание железа в воде подземных источников не должно превышать 1мг/л.

Согласно ГОСТ 2874-54, качество воды, подаваемой потребителям, должно постоянно удовлетворять следующим требованиям.

Запах и привкус при температуре 20 С не более, баллы

Цветность по шкале не более, град

Прозрачность по шрифту не менее, см

Общая жесткость не более, мг-экв/л

Содержание не более, мг/л:

Общее число бактерий в 1 мл не более

Количество кишечных палочек в 1л воды не более

Титр кишечной палочки не менее

Кроме того, качество воды водопроводов, имеющих устройство для ее обработки, должно соответствовать следующим требованиям.

Мутность по мутномеру при осветлении воды не более, мг/л

Содержание железа суммарное при обезжелезивании воды, мг/л

Активная реакция (pH) при осветлении или умягчении воды

Для всесторонней характеристики химического состава воды ее подвергают сокращенным и полным анализам, перечень необходимых определений для которых предусмотрен «Инструкцией по применению классификации эксплуатационных запасов подземных вод».

|

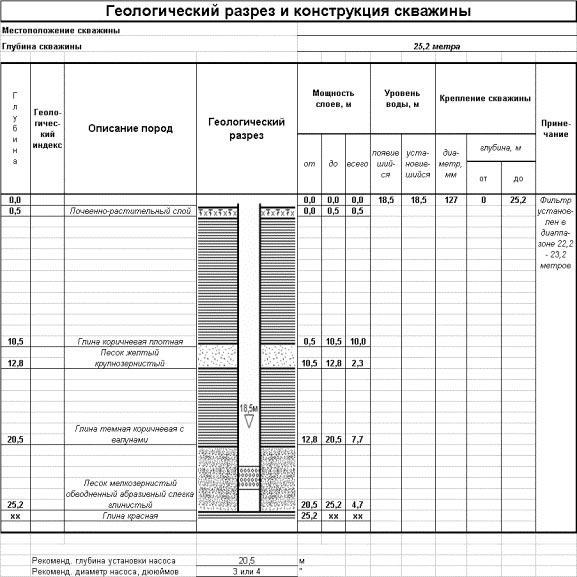

Геологический разрез и конструкция скважины «на песок»

|

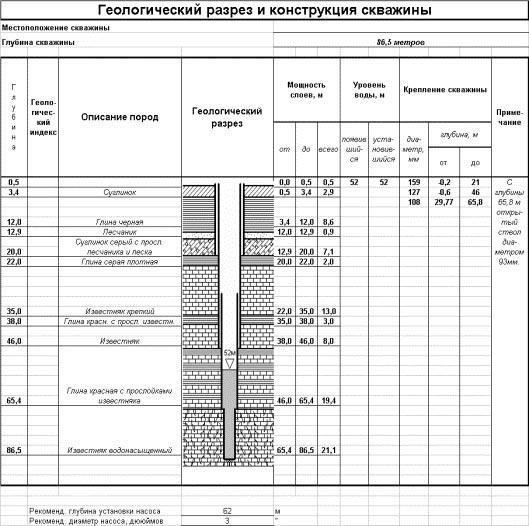

Геологический разрез и конструкция скважины «на известняк» (артезианская скважина)

|

Предоставлено группой компаний Траст-Билдинг

Водоупорые породы

Водоупоры плохо пропускают через себя воду. Вследствие этого, они преимущественно координируют направление фильтрации, находясь в стороне от основной массы подвижных вод. Тем не менее они могут активно участвовать в формировании состава подземных вод в прилегающих водоносных породах. Характер этого участия зависит от их состава.

Можно выделить два основных типа водоупоров: соленосные и глинистые. Из них наиболее надежными водоупорами являются соленосные, которые обладают высокими пластичными свойствами. Несколько большей проницаемостью обладают глинистые.

Пористость и проницаемость водоупорных пород наиболее резко, в 2-3 раза, уменьшается на первых десятках метров захоронения, т.е. еще на диагенетическом этапе. В этом интервале глубин они приобретают свойства пластичных и нетрещиноватых водоупоров. В дальнейшем по мере роста горного давления эти свойства сохраняются в достаточно большом интервале глубин. Однако, на очень больших глубинах вследствие действия больших давлений и температур водоупорные глинистые породы могут стать слишком хрупкими и трещиноватыми, а соли становятся слишком пластичными и подвергаться диапиризму. Вследствие этого изолирующие свойства водоупоров могут заметно ухудшиться или полностью исчезнуть. Нарушению этих свойств также способствуют дизъюнктивные нарушения, число которых с глубиной, как правило, заметно увеличивается.

Соленосные водоупорыпредставляют собой эвапоритовых отложений, к которым относят химические осадки, образующиеся вследствие выпаривания влаги, т.е. галогенеза. Они имеют широкое распространение, особенно среди палеозойских пород. Наиболее древние соленакопления известны в рифейских и вендских отложениях (средний и верхний протерозой) Азии и Австралии. В палеозое отмечается несколько этапов мощного соленакопления. Первое мощное соленакопление произошло в кембрии. Кембрийские соли составляют до 7,4% объема кембрийских осадков и распространены в Восточной Сибири, Ирано-Пакистанском бассейна, в Северной и Южной Америке. Только это солеобразование должно было, по данным М.А.Жаркова, понизить в свое время минерализацию вод океана на 2-3 г/л. Существенно меньше эвапаритов отложилось в девонское время в Днепровско-Донецкой впадине, в Казахстане, Туве, Канаде. Но особенно мощные толщи солей почти повсеместно отложились в пермское время. Среди осадков перми на долю эвапоритовприходится до 10,2%. На территории России наибольшие скопления пермских солей связаны с восточной и юго-восточной окраиной Русской платформы. Менее значительные соленакопления известны в толщах почти всех остальных систем.

Соленосные водоупоры отдают почти все свои поровые воды еще на стадиях диагенеза. На больших глубинах их влияние на состав подземных вод определяется только процессами растворения на границе с водоносными пластами. Вследствие этого увеличивается минерализация подземных вод, меняется их состав.

Глубина при которой начинается гидрослюдизация и дегидратация зависит не только от температуры. Большое значение имеет скорость оттока поровых вод, сохранение гидростатического давления. В случае затрудненного оттока вследствие наличия соленосной покрышки или высоких скоростей погружения глубина, на которой начинается гидрослюдизация монтмориллонита, может превысить 5-6 км.

При захоронении глин процесс их уплотнения растягивается на значительный интервал глубин. Вследствие этого пачки глинистых водоупоров отдают в прилегающие водоносные пласты свою поровую воду. Так как при дегидратации глин выделяются относительно пресные воды, внедрение последних, как допускают многие гидрогеологи, должно приводить к опреснению подземных вод и даже формированию аномально высоких давлений.

Водоносные коллекторы и водоупоры горных пород

Типы природных емкостей подземных вод, водоносность кристаллических и трещиноватых пород. Свойства порово-трещинного пространства, влагоемкость горных пород. Гидрогеологическая стратификация Прикаспийской впадины в пределах Астраханской области.

Как видно из табл. 3.1, для пресных подземных вод при температуре 20°С проницаемость в 1 Д ориентировочно соответствует коэффициенту фильтрации 0,85-0,9 м/сут.

Горные породы могут быть весьма проницаемыми (коэффициент проницаемости от 10 до нескольких сотен тысяч миллидарси), полупроницаемыми (10-0,1 мД) и практически непроницаемыми (менее 0,1 мД). Более подробное деление приводится в табл. 3.1.

К проницаемым породам относятся галечники, отсортированные пески и песчаники, кавернозные карбонатные и трещиноватые кристаллические породы. Поровое пространство, занимающее обычно 10-40%, равномерно распределено по объему породы и принадлежит преимущественно сверхкапиллярньтм или крупнокапиллярным порам. Поры других размеров имеют подчиненное значение, на физически связанную воду приходится очень небольшая часть объема пор.

Полупроницаемы неотсортированные породы (песчано-глинистые осадки, песчаники с глинистым цементом, меловидные известняки и т. д.) с неравномерной пористостью (поры большей частью мелко- и субкапил-лярные.)

Практически непроницаемыми считаются породы с субкапиллярными или закрытыми порами (глины, аргиллиты, невыветрелые сланцы, плотные кристаллические породы). Однако совершенно непроницаемые породы в природе отсутствуют. При значительных перепадах давлений водопроницаемыми могут быть даже толщи глин мощностью несколько десятков метров. Более того, известны случаи, когда через такие толщи «продавливались» вместе с водой растворенные вещества. При «нормальных» гидравлических градиентах миграция растворенных веществ через водоупоры возможна по механизму молекулярной диффузии.

Таблица 3.1 Средине значения коэффициентов фильтрации и водопроницаемости некоторых горных пород для условий движения пресных вод с температурой 20°С (по Н. А. Плотникову)

В определенных термодинамических или гидрогеологических условиях с учетом геологического времени водопроницаемыми становятся и глинистые породы. При господствующих в верхней (до глубины 2-5 км) части земной коры температурах и давлениях породы со значениями коэффициента фильтрации менее 0,1-0,001 мД могут считаться достаточно надежным водоупором. По мнению Г. Я. Богданова и В. М. Кононова, глинистые толщи следует считать водоупорными при мощности более 10м. Хорошим водоупором являются мерзлые породы.

С глубиной, по мере роста давления, пористость и проницаемость горных пород уменьшаются. Правда, бывают и исключения, когда на глубинах 3-6 км встречаются песчаники или известняки, пористость которых составляет 1,5-20%. Однако в целом она па таких глубинах на порядок меньше, чем в верхних горизонтах.

По водно-коллекторским свойствам осадочные (а также осадочно-вулканогенные) породы резко отличаются от кристаллических (магматических и метаморфических) пород. Рассмотрим их раздельно.

3.3 Систематика подземных водоносных систем

Емкости подземных вод различного таксономического ранга могут быть охарактеризованы размером (объемом), строением (формой), составом и свойствами. Естественно, какой-то один признак не даст четкого представления о геологическом теле, содержащем воду. Даже разграничение гидрогеологических резервуаров по нескольким ведущим признакам не способно учесть всех факторов распределения, перемещения и формирования подземных вод.

Следуя структурно-вещественному принципу разграничения, который в гидрогеологии именуется структурно-гидрогеологическим, мы получим наиболее полный набор признаков. Применительно к систематике подземных водоносных систем он должен учитывать, по крайней мере, следующие признаки: 1) размер и строение геологического тела. 2) вещественный состав пород, определяющий характер распределения подземных вод, 3) особенности питания, стока и разгрузки подземных вод.

Самое мелкое подразделение резервуаров (совокупность водосодержащих пор или трещин) образует коллекторы простой или сложной формы с более или менее однородным распределением подземных код.

В осадочных породах сочетание обводненных пор, иногда и трещин дает водоносный горизонт, или комплекс. В кристаллических породах, содержащих регионально-трещинные воды, резервуаром аналогичного ранга служит водоносная зона трещиноватости. Как в чехле, так и особенно в фундаменте протяженные каналы, каверны и полости, заполненные водой, образуют резервуар жильного типа, называемый водоносной зоной нарушений.

В чехле находятся преимущественно коллекторы поровой и пластовой структуры. Наоборот, фундамент отличается коллекторами трещинной и жильно-трещинной структуры.

Рис. 3.3 Соподчиненность природных емкостей подземных год, их размеры и соответствующие им градации гидрогеологического районирования

Гидрогеологические резервуары более высокого порядка на рис. 3.3 имеют обобщенное название бассейн пластовых вод и массив трещинных вод. В них коллекторы чередуются с водоупорами. Бассейну свойственно чередование по разрезу осадочных пород водоносных пластов и комплексов. Массив представляет выход на поверхность или горное поднятие чаще всего кристаллических пород, которые состоят из водоносных зон трещиноватости и жил.

Бассейн и массив значительных размеров и сложного строения, в отличие от простого бассейна и простого массива, могут рассматриваться как сложный бассейн и сложный массив.

К сложному массиву трещинных вод относится сочетание более или менее простых по форме массивов (горных хребтов, складчатых поднятий или изолированных интрузий), объединяемых территориально в анти-клинорий складчатого сооружения, группу интрузивных тел или выступ фундамента платформы. Имея сходные условия распределения подземных вод, простые массивы в таком гидрогеологическом резервуаре непосредственно сочленяются друг с другом, а иногда разделяются внутригорными впадинами.

Но чаще крупное горно-складчатое сооружение, называемое геосин-клинальной системой, как гидрогеологический резервуар представляет систему массивов и бассейнов подземных вод. В нее входят массивы трещинных и бассейны пластовых вод, причем последние имеют, как правило, подчиненное значение. Иногда щиты образуют также систему массивов и бассейнов подземных вод, если в их строении принимают участие наложенные впадины.

К гидрогеологическому орогену относится резервуар подземных вод, который включает часть планетарного подвижного пояса, т. е. совокупность геосинклинальных форм, связанных общностью структурного плана и возрастом создавшей их складчатости. Поэтому под гидрогеологическим орогеном надо понимать сочетание систем массивов и бассейнов подземных вод, образующих единые в геолого-структурном отношении территориально обособленные геосинклинальные (складчатые) регионы.

Разграничение подземных водоносных систем на основе структурно-вещественного принципа иногда требует учета и других факторов (климат, рельеф, гидрография и т.д.). При сходном геологическом строении резервуары могут находиться в различных климатических зонах. Важную роль играют геоморфологические условия и характер гидрографической сети, определяющие положение водоразделов подземного стока. Только всесторонний анализ позволит верно оконтурить емкость подземных вод.

Под дном океанов мощность осадочных отложений изменяется от 0,2 до 2 км. Имея пористость 15-35 %, эти породы содержат пластовые воды. Ниже следует осадочно-вулканогенный (мощность 1-3 км) и базальтовый (до 5 км) слои, в которых отмечаются главным образом водоносные системы трещинно-жильного типа.

горный порода гидрогеологический

Глава 4. Гидрогеологическая стратификация Прикаспийской впадины в пределах Астраханской области

Учитывая высокую степень хозяйственного освоения Нижневолжского региона и обусловленную этим сложную экологическую обстановку, потребность различных отраслей народного хозяйства в гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической информации крайне велика. Для таких районов федеральной программой регионального геологического изучения недр Российской Федерации предусмотрено государственное гидрогеологическое картографирование масштаба 1:200 000 на новом научно-методическом и практическом уровне.

Решение широкого круга гидрогеологических задач при картографическом изучении территории должно основываться на региональных легендах гидрогеологических серий, представляющих собой упорядоченный перечень гидрогеологических подразделений, развитых в данном регионе, условных знаков и пояснений к ним, которые коррелируются в разрезе и по площади в границах региональных гидрогеологических структур.

Преобладающая часть территории Нижневолжской серии располагается на юго-востоке эпипротерозойской Русской платформы на стыке двух ее крупных структур: Воронежской антеклизы и Прикаспийской синеклизы.

Осадочный покров региона образуют карбонатно-терригенные, карбонатные, сульфатно-галогенные породы палеозоя и преимущественно песчано-глинистые образования мезокайнозоя. Мощность осадочного чехла достигает 15-18 км (по геофизическим данным) в Прикаспийской синеклизе. В пределах вала Карпинского осадочный чехол представлен мезо-кайнозойскими образованиями мощностью 1-2 км.

4.1 Основные гидрогеологические подразделения

Критериями выделения гидрогеологических подразделений являлись:

— фациально-литологический состав пород, определяющий объем, морфологию и границы гидрогеологических подразделений, характер и результаты взаимодействия и формирования ресурсов подземных вод, их качества, ландшафтных проявлений подземной гидросферы;

— характер проницаемости горных пород, обусловливающий наличие или отсутствие в них гравитационных капельно-жидких вод;

— характер гидравлической связи между смежными подразделениями;

— постоянство или периодичность пребывания подземных вод в составе гидрогеологических подразделений.

Исходя из названных критериев, в легенде выделен следующий таксономический ряд гидрогеологических подразделений:

В таблице 4.1 приведены принятые условные обозначения распространенных по площади гидрогеологических подразделений на картах масштаба 1:200000 Нижневолжской серии.

Объем гидрогеологического подразделения может отвечать объему стратиграфического подразделения, составлять его часть или охватывать несколько смежных стратиграфических подразделений. Объединенному гидрогеологическому подразделению присваивается геологический индекс и название согласно «Инструкции по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (М., 1995). Цвет на карте объединенных подразделений соответствует цвету нижнего стратиграфического подразделения (рис.4.2).

4.2 Водоносные горизонты и комплексы осадочного чехла

Осадочные породы, развитые в пределах Прикаспийской впадины, являются в разной степени водонасыщенными и проницаемыми и только галогенные кунгурские отложения образуют отчетливо выраженный водоупор, имеющий большое распространение. Водоупорами для юго-западной части Прикаспийской впадины являются снизу вверх: мулинский, тульский, верейский, кунгурский, верхне-среднетриасовые, верхнеюрский, включая глины батского яруса, верхний мел.

В юго-западной части наблюдается закономерное увеличение минерализации подземных вод с глубиной до подсолевого гидрогеологического этажа и характеризуется типом воды от гидрокарбонатно-натриевого до хлоркальциевого.

В западной части бассейна преимущественно палеогеновый региональный водоупор, развитый почти повсеместно, надежно изолирует мезо-кайнозойские водоносные комплексы и обусловливает затрудненные условия циркуляции подземных вод, высокую их минерализацию и значительную степень метаморфизации их химического состава.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс юго-западной части Прикаспийской впадины включает в себя водоносные горизонты четвертичных и акчагыльских отложений. Коллекторами являются пески и песчаники, разгрузка вод осуществляется в речные долины крупных рек. Общая минерализация увеличивается в восточном и северо-восточном направлениях и составляет до 10 г/л. Натрий-хлорный коэффициент больше единицы. По химическому составу воды от гидрокарбонатно-натриевого до хлормагниевого состава.

Водоносный комплекс нижнего мела приурочен к терригенным отложениям аптского и альбского ярусов. Минерализация вод изменяется от 40 до 130 г/л. По химическому составу воды хлоркальциевые, имеют повышенное содержание сульфатов и, незначительное, гидрокарбонатов, содержание йода 4 мг/л, брома 150 мг/л, натрий-хлорный коэффициент составляет от 0,7 до 0,9 (таблица 4.2).

В юго-западной части Прикаспийской впадины пермотриасовый водоносный комплекс представлен карбонатными и сульфатными отложениями. Воды пермотриасового водоносного комплекса относятся к крепким рассолам хлоркальциевого типа, минерализацией с большим разбросом значений от 30 г/л до 250 г/л и выше. Натрий-хлорный коэффициент составляет 0,55-0,88, брома в подземных водах пермотриаса содержится от 224 до 750 мг/л. На Астраханском своде содержание брома составляет 1237 мг/л.

Подземные воды, встречающиеся в солевом комплексе, характеризуются различными формами залегания: в верхней и средней частях чаще встречаются линзовидные, а в нижней, приподошвенной как пластовые, так и линзовидные. Выделяют так же включения рапы с рассолоотдачей от единиц до десятков кубометров. Коллекторами в нижней части солевого комплекса, как правило, являются трещиноватые сульфатно-карбонатные породы: ангидриты и доломиты, кавернозные сульфатные породы, терригенные и карбонатные прослои.

Соли практически непроницаемые и многое в формировании остаточных межсолевых линз зависит от структуры, текстуры и трещиноватости солей. Если солевой комплекс кунгурского яруса сложен галитом мелкокристаллическим, плотным, с прослоями глинистых пород, гипса и, ангидрита, то он с большим успехом может сохранять линзы с остаточным рассолом. Особенно такие линзы характерны для прибортовой юго-западной части Прикаспийской впадины. Подземные воды кунгурской солевой толщи имеют наиболее высокую минерализацию, хлормагниевый и хлоркальциевый состав, насыщены ионами натрия. Натрий-хлорное отношение варьирует в широких пределах, средние значения составляют 0,6. Для расшифровки генезиса рассолов значение имеет содержание брома.

Н.П. Гребенников определил, что рапопроявления приурочены к бишофитовым и карналлитовым прослоям, залегающим в верхней части разреза. На Астраханском своде рапопроявления наиболее часто встречаются в сводах внутрисолевых складок. В толще солей нередко глинистые пласты чередуются с трещиноватыми известняками и доломитами, сохранившими емкостные свойства, несмотря на значительные глубины их залегания.

Температурный градиент в рапосодержащих пластах увеличивается до 0,031, тогда как в солях он составляет 0,01-0,015.В Прикаспийской впадине температура колеблется на глубине 4000 м от 85°С до 120°С. Температура на Астраханском своде в подошве кунгура составила 100-117°С. Высокая температура, поступающего в скважину рассола, приводит к более интенсивной кристаллизации солей при подъеме его к устью, а при фонтанировании быстрая кристаллизация приводит к закупорке скважины, что характерно для Прикаспийской впадины.

Подсолевой мегакомплекс представлен водоносным комплексом нижней перми, водоносным комплексом средне-верхнекаменноугольных отложений, водоносным комплексом нижнебашкирских и нижнекаменноугольных отложений, водоносным комплексом дотульских отложений и водоносным комплексом домулинских отложений.

По сравнению с водами одновозрастного комплекса Прикаспийской впадины минерализация подошвенных вод АГКМ аномально занижена. Так, воды из пород среднего и нижнего карбона Волгоградского Поволжья и юго-западной части Прикаспийской впадины, на Оренбургском месторождении и в юго-восточной части впадины (Каратон и др.) при сходных литолого-фациальных характеристиках вмещающих отложений представляют собой рассолы хлоридно-кальциевого типа общей минерализации 230-270 г/дм 3 (Твердохлебов И.И., год).

Для подземных вод АГКМ характерно увеличение газонасыщенности пластовых вод вниз по стратиграфичсекому разрезу.

Исходя из различной степени взаимосвязи подземных вод с поверхностным стоком и «соотношения преобладания влияния экзогенных и эндогенных» факторов, В.А. Всеволожский (1994) выделяет для артезианских бассейнов три гидродинамические зоны, в той или иной мере охватывающие структурно-гидрогеологические этажи.

В пределах первого гидрогеологического этажа по кровле первой водоупорной толщи, не вскрытой эрозией, проводится граница двух гидродинамических зон. Верхняя зона характеризуется свободной связью с поверхностными водами и соответствует зоне свободного (интенсивного) водообмена (по Н.К. Игнатовичу). В нижней гидродинамической зоне нет открытой связи с поверхностью. Разгрузка и питание подземных вод осуществляется преимущественно за счет вертикальной фильтрации через слабопроницаемые толщи. В принятой классификации эта зона соответствует зоне затрудненного водообмена.

Во втором гидрогеологическом этаже по мере погружения и удаления от краевых зон бассейна происходит ухудшение связи с поверхностью и уменьшение скоростей и расходов фильтрации. По характеру изменения расходов в пределах второго этажа выделяются все три гидродинамические зоны со значительно различными сроками водообмена.

Закономерности локализации подземных вод в осадочных отложениях зависят преимущественно от их литолого-фациальных особенностей. В кристаллических породах литология отступает на второй план, и основное значение приобретает трещиноватость пород. Влияют и другие факторы, в частности положение водоносных пород-коллекторов в пространстве. Деление на накопители и проводники весьма условно, поскольку один и тот же водоносный горизонт или обводненная зона может быть то накопителем (при его мульдообразной форме), то проводником (на участках наклонного залегания в области питания).

Последнее свойство характеризуется влагоемкостью, т. е. тем количеством воды, которое удерживается в почвах и горных породах при определенных условиях. Она выражается процентным отношением веса или объема воды, содержащейся в породах, соответственно или к весу сухой породы, или к ее объему. В зависимости от степени насыщенности почв и пород водой и тех сил (капиллярных, адсорбционных), которые удерживают в них воду, влагоемкость подразделяется на несколько категорий.

Гидрогеологическая стратификация осадочных пород исходит из наличия выдержанных по площади водосодержащих коллекторов пластового, порово-пластового, трещинно-пластового пли более сложных типов, чередующихся в разрезе с водоупорными толщами. Строго обоснованная система деления этих толщ на водоносные породы пока отсутствует.

Разграничение подземных водоносных систем на основе структурно-вещественного принципа иногда требует учета и других факторов (климат, рельеф, гидрография и т.д.). При сходном геологическом строении резервуары могут находиться в различных климатических зонах. Важную роль играют геоморфологические условия и характер гидрографической сети, определяющие положение водоразделов подземного стока. Только всесторонний анализ позволит верно оконтурить емкость подземных вод.

Осадочные породы, развитые в пределах Прикаспийской впадины, являются в разной степени водонасыщенными и проницаемыми и только галогенные кунгурские отложения образуют отчетливо выраженный водоупор, имеющий большое распространение.

В юго-западной части наблюдается закономерное увеличение минерализации подземных вод с глубиной до подсолевого гидрогеологического этажа и характеризуется типом воды от гидрокарбонатно-натриевого до хлоркальциевого.

1. Авдеева А.Б. Отчёт о НИР «Оценка современного состояния и перспективы использования минеральных вод Волгоградской и Астраханской областей». Геоминвод, 1982 г, 240с.

2. Богомолов Г.В. Гидрогеология с основами инженерной геологии. М., Высшая школа, 1975.

3. Вернадский В.И. История минералов земной коры. Том 2. История природных вод. Часть 1. Выпуск 1. Л., Госхимиздат, 1933.

4. Дерпгольц В.Ф. Мир воды. Л., Недра, 1979. 254 с.

5. Каменский Г.Н., Толстихина М.М., Толстихин Н.И. Гидрогеология СССР. М., Госсоолтехиздат, 1959.

6. Клименко И.А. Комплексное освоение ресурсов нефтяных месторождений. М., Недра, 1991г.

7. Климентов П.П. Общая гидрогеология. М., Высшая школа, 1980.

8. Курмангалиев P.M. Круговорот воды и закономерности флюидогеодинамики земной коры. Уральск, 2004.

9. Овчинников А.М. Общая гидрогеология. М., Госгеотехиздат, 1955.

10. Пиннекер Е.В. Общая гидрогеология. Новосибирск, 1980 г, 230 с

11. Пиннекер Е.В. Подземная гидросфера. Новосибирск, 1984 г, 159 с.

12. Саваренский Ф.П. Формирование подземных вод. М., 1948 г.

13. Словарь по гидрогеологии и Инженерной геологии, М., 1971г.

14. Толмачев М.П. Обновление легенды Государственной гидрогеологической карты масштаба 1:200 000 Нижневолжской серии. Волгоград, ФГУ ВТФГИ, Волгоградская ГРЭ, 2001, 63 с.

Размещено на stud.wiki

Подобные документы

Общее описание и характерные черты осадочных горных пород, их основные свойства и разновидности. Типы слоистости осадочных горных пород и структура. Содержание и элементы обломочных пород. Характеристика и пути образования химических, органогенных пород.

реферат [267,1 K], добавлен 21.10.2009

Исторический образ, обзор первобытной обработки камня. Залегания горных пород и их внешний вид. Структура, текстура горных пород Южного Урала. Способы и оборудование для механической обработки природного камня. Физико-механические свойства горных пород.

курсовая работа [66,9 K], добавлен 26.03.2011

Сущность интрузивного магматизма. Формы залегания магматических и близких к ним метасоматических пород. Классификация хемогенных осадочных пород. Понятие о текстуре горных пород, примеры текстур метаморфических пород. Геологическая деятельность рек.

реферат [210,6 K], добавлен 09.04.2012

Классификация горных пород по происхождению. Особенности строения и образования магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Процесс диагенеза. Осадочная оболочка Земли. Известняки, доломиты и мергели. Текстура обломочных пород. Глины-пелиты.

презентация [949,2 K], добавлен 13.11.2011

Общая характеристика осадочных горных пород как существующих в термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры. Образование осадочного материала, виды выветривания. Согласное залегание пластов горных пород, типы месторождений.

курсовая работа [2,6 M], добавлен 08.02.2016

Типы пород-коллекторов нефти, газа и воды, их разнообразие по минералогическому составу, геометрии пустотного пространства и генезису. Типы нефтяных залежей. Пористость, проницаемость и удельная поверхность горных пород, лабораторные методы их измерения.

курсовая работа [463,4 K], добавлен 20.03.2013

Группы горных пород литосферы по структуре слагающего вещества. Алгоритмы второго порядка определения для обломочных, глинистых, кристаллических и аморфных пород. История разработки классификаций горных пород. Пример общей генетической классификации.

монография [315,4 K], добавлен 14.04.2010

Проведение на электронных вычислительных машинах имитационных лабораторных испытаний горных пород и определение их механических свойств (пределов прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона). Теории определения прочности горных пород Кулона-Мора.

курсовая работа [3,8 M], добавлен 27.06.2014

Методы определения возраста горных пород, слагающих Землю. Возраст пород слоя Базальт Карденас в восточной части Большого Каньона. Геологическая “блоковая» схема расположения пластов горных пород Большого Каньона. Ошибки радиологического датирования.

реферат [1,4 M], добавлен 03.06.2010

Процессы разуплотнения горных пород. Электромагнитное поле в моделях разуплотненных структур трещиноватого типа. Зависимость электропроводности горных пород от доли трещин и их заполнения в процессе разуплотнения высокоомным или низкоомным флюидом.

курсовая работа [878,7 K], добавлен 18.04.2015