Что такое обычаи войны

Законы и обычаи войны

Смотреть что такое «Законы и обычаи войны» в других словарях:

Законы и обычаи войны — (англ. laws and customs of war) система взаимосвязанных принципов и норм международного права, устанавливающих права и обязанности воюющих сторон и нейтральных государств в связи с вооруженным конфликт … Энциклопедия права

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ — система принципов и норм международного права, регулирующих отношения между государствами по вопросам, связанным с ведением войны. Ограничивая выбор средств и методов вооруженной борьбы, запрещая применение наиболее жестоких из них, устанавливая… … Юридическая энциклопедия

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ — совокупность принципов и норм международного права, регулирующих отношения между государствами по вопросам, связанным с ведением войны. Ограничивая выбор средств и методов вооруженной борьбы, запрещая наиболее жестокие из них, устанавливая… … Юридический словарь

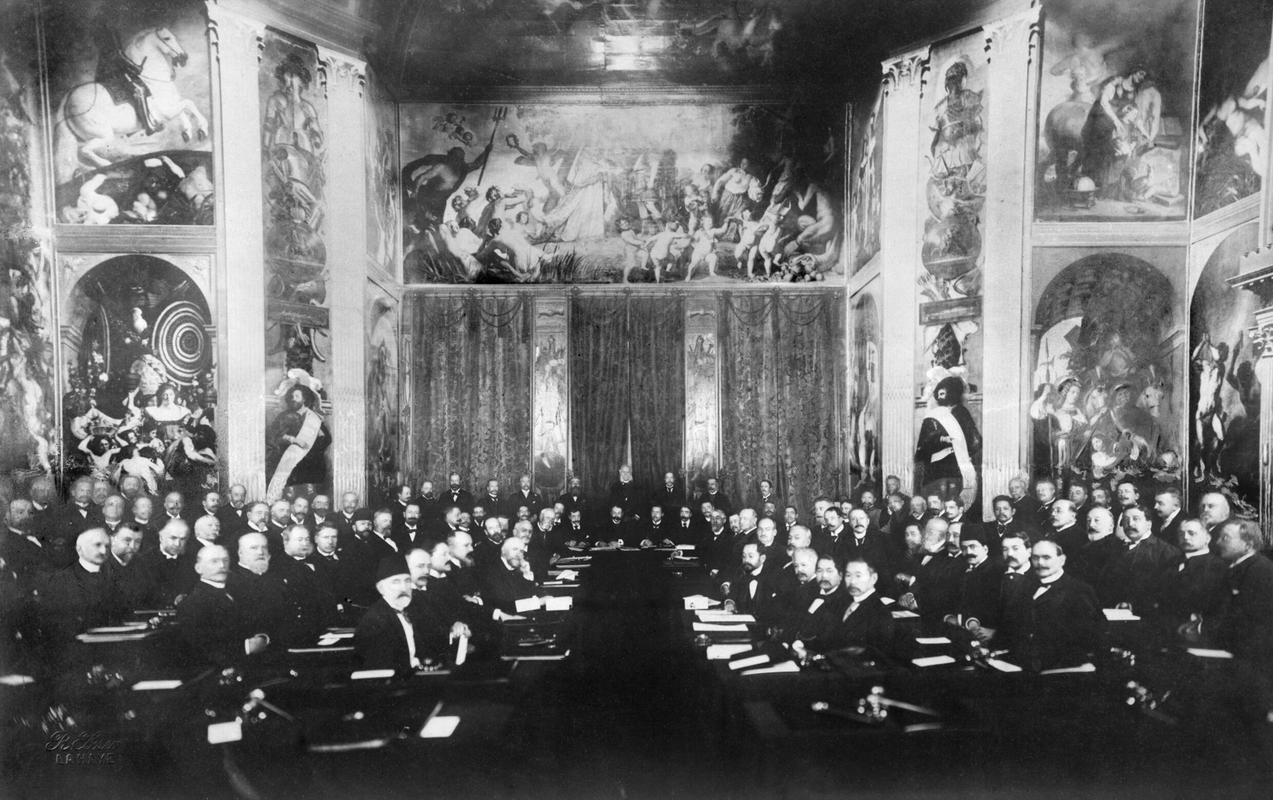

Законы и обычаи войны — Заседание Гаагской конференции 1907 г. Международное гуманитарное право совокупность международно правовых норм и принципов, регулирующих применение войны в качестве инструмента разрешения споров, отношения воюющих сторон между собой и с… … Википедия

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ — – совокупность международно правовых норм, регулирующих отношения между воюющими государствами, а также между воюющими и нейтральными государствами во время войны. Государства, нарушившие 3. и о. в., несут политическую и материальную… … Советский юридический словарь

Законы и обычаи войны — ЗАКÓНЫ И ОБЫ́ЧАИ ВÓЙНЫ, в междунар. праве совокупность норм междунар. соглашений и конвенций, регулирующих взаимоотношения воюющих сторон, а также воюющих сторон и нейтральных гос в во время войны. Направлены на устранение наиболее жестоких… … Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия

Законы и обычаи войны — в международном праве правила ведения войны, установленные обычно многосторонними соглашениями между государствами. Направлены на устранение наиболее жестоких способов ведения войны, на защиту мирного населения в условиях военных действий … Большая советская энциклопедия

законы и обычаи войны — совокупность принципов и норм международного права, регулирующих отношения между государствами по вопросам, связанным с ведением войны. Ограничивая выбор средств и методов вооруженной борьбы, запрещая наиболее жестокие из них, устанавливая… … Большой юридический словарь

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ — система принципов и норм международного права, регулирующих отношения между государствами по вопросам, связанным с ведением войны. Ограничивая выбор средств и методов вооруженной борьбы, запрещая применение наиболее жестоких из них, устанавливая… … Энциклопедический словарь экономики и права

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ — свод международно правовых принципов и норм, регламентирующих пространственные пределы военных действий, права и обязанности воюющих и нейтральных государств, средства и методы военных действий и так далее. Нормы и принципы закреплены в… … Морской энциклопедический справочник

Что такое обычаи войны

Каримов Фарух Бахриддинович, аспирант Дипломатической академии МИД РФ.

Современное международное право признает агрессивные войны преступлением против мира и предписывает государствам воздерживаться от применения силы или угрозы силой при разрешении споров или конфликтных ситуаций между ними. Нормы цивилизованных межгосударственных отношений предусматривают применение в подобного рода случаях принципа мирного разрешения международных споров. Данный принцип впервые был четко закреплен в принятом в 1928 г. Парижском договоре о воспрещении войны в качестве орудия национальной политики (пакте Бриана — Келлога). В ст. 1 пакта прямо указывалось: «Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что урегулирование или разрешение всех могущих возникнуть между ними споров или конфликтов, какого бы характера или какого бы происхождения они ни были, должно всегда изыскиваться только в мирных средствах»1. Принятый в 1945 г. Устав ООН закрепил принцип мирного разрешения международных споров в качестве одного из основополагающих императивных правил современного международного права. В соответствии с п. 3 ст. 2 Устава все члены ООН обязываются решать свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность. Позднее данное правило получило отражение в нормах Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970) и Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975). Главное содержание принципа мирного разрешения международных споров составляет обязанность государств использовать переговоры, консультации, процедуры примирения (согласительные процедуры), международный арбитраж, прибегать к судебному разбирательству в случае возникновения споров или конфликтных ситуаций2.

Под вооруженным конфликтом международного характера принято понимать вооруженное столкновение между государствами. В отличие от него конфликт немеждународного характера определяется как вооруженное столкновение между антиправительственными вооруженными формированиями с вооруженными силами правительства, происходящее на территории какого-либо одного государства3.

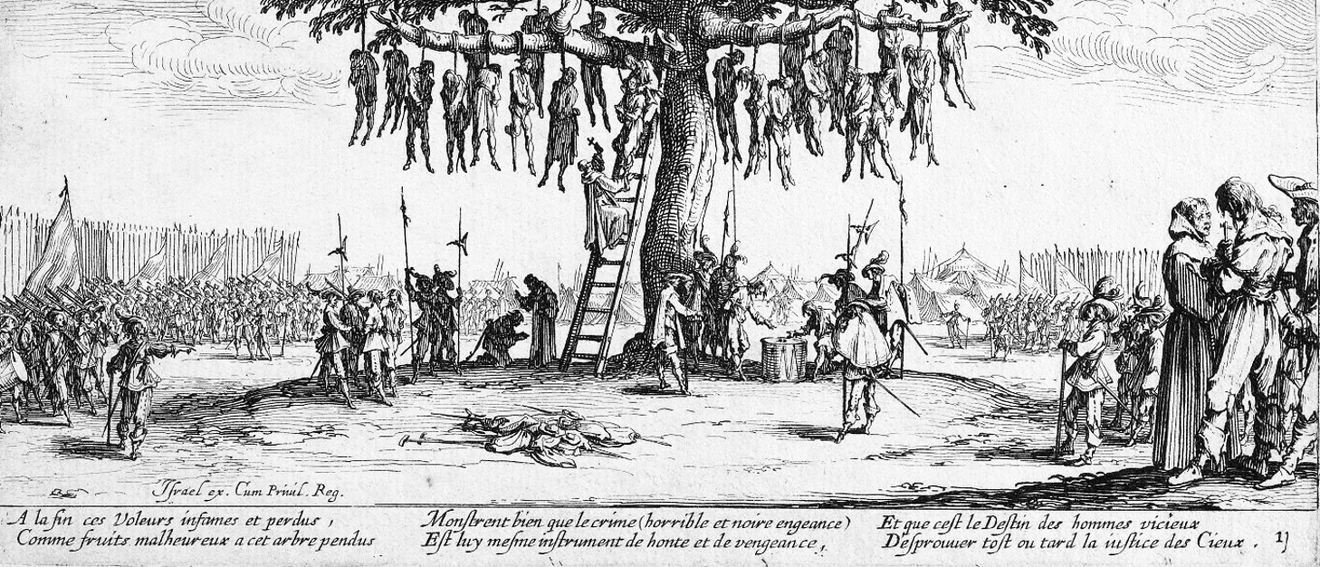

Однако к середине XVII в., после разорительной и крайне жестокой Тридцатилетней войны в Европе (1618-1648), стала постепенно складываться тенденция к ограничению военного произвола. Соглашениями между воюющими сторонами начинают устанавливаться нормы об обмене военнопленными, о гуманном отношении к раненым и больным.

Важно отметить, что заметный вклад в гуманизацию законов и обычаев войны внесла Россия. На Руси правила ведения войны были традиционно менее жестокими, чем в других государствах. Хорошо известна обычная для Древнерусского государства норма о заблаговременном объявлении войны (например, изречение князя Святослава — «хочю на вы итти»). В период правления Петра I устанавливается, что режим военного плена распространяется на комбатанта (от франц. сombattant — сражающийся, воин) — военнослужащего регулярной армии и на партизана, воюющего в составе иррегулярных сил. Устав Воинский 1716 г. категорически запрещал убивать пленных после капитуляции гарнизона или воинской части, им же устанавливалась смертная казнь за разграбление неприятельских городов и сел, занятых без сопротивления. Впервые появляется требование сохранять школы, больницы, церкви, частные здания в населенных пунктах, занимаемых русскими войсками. В этот же период были установлены правила гуманного отношения к раненым, больным, к старикам, женщинам и детям, а также строгие меры наказания за отступление от этих правил.

В конце XIX — начале XX в. осуществляется кодификация (т.е. объединение действующих правовых актов в стройную, внутренне согласованную систему) законов и обычаев войны. Наиболее важными международными документами, в которых нашли отражение законы и обычаи войны того периода, были Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг.

На созванной по инициативе России первой Конференции мира в Гааге (1899) были подписаны три конвенции: а) о мирном разрешении международных споров; б) о законах и обычаях сухопутной войны; в) о применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864 г.

Таким образом, в конце XIX в. были зафиксированы исторически сложившиеся мирные средства разрешения международных споров, определены запрещенные методы ведения войны. Вместе с тем положения конвенций не решали всего комплекса задач, связанных с кардинальными ограничениями применения военной силы, тем более что к этому времени было оформлено договорами создание в Европе двух группировок империалистических государств — будущих участников Первой мировой войны.

На второй Гаагской конференции (1907) рассматривался российский проект международной конвенции о законах и обычаях войны. В результате были пересмотрены три ранее принятые конвенции и сформулировано десять новых. Среди них наиболее значимыми для формирования международных законов и обычаев войны стали следующие Гаагские конвенции 1907 г. (в порядке номеров, употребляемых в международно-правовой литературе): I — о мирном разрешении международных споров; III — об открытии военных действий; IV — о законах и обычаях сухопутной войны, с входящим в ее состав приложением «Положение о законах и обычаях сухопутной войны».

Вместе с тем создатели первых международно-правовых актов о правилах ведения военных действий понимали, что далеко не все вопросы обеспечения защиты военнослужащих воюющих государств и мирного населения могут быть разрешены сразу в полной мере. Для определения правил действий государств и их вооруженных сил в период ведения военных действий огромное значение имеет знаменитая оговорка известного русского юриста-международника Ф.Ф. Мартенса (1845-1909) о том, что в случае наличия «пробелов» в правовых актах должны действовать общие принципы международного права, законы человечности и требования общественного сознания4.

Формулировка Ф.Ф. Мартенса оказалась настолько удачной, что вошла в преамбулы Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг., а затем почти дословно воспроизведена в ст. 1 (п. 2) I Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г.5.

С течением времени международное сообщество принимало новые акты, направленные на регулирование законов и обычаев войны, совершенствовало действующие правила. Так, с учетом печального опыта Первой мировой войны, Женевским протоколом 1925 г. было запрещено применять на войне удушливые, ядовитые или другие подобные газы и бактериологические средства6. Лондонский протокол 1963 г. установил запрет подводным лодкам топить торговые суда без принятия мер к обеспечению безопасности экипажа и пассажиров7.

Однако наиболее значительные изменения в области международно-правового регулирования законов и обычаев войны произошли после Второй мировой войны. И это не случайно. Именно в ходе войны немецко-фашистские агрессоры и их союзники, а также японские милитаристы самым грубым образом попирали нормы Гаагских конвенций. К тому же обнаружилось, что многие актуальные вопросы соблюдения правил современной войны не были отражены в Конвенции 1907 г.

На состоявшейся в Женеве (21 апреля — 12 августа 1949 г.) дипломатической конференции, в работе которой приняли участие представители 59 стран, были разработаны и приняты следующие четыре конвенции:8

1. Женевская конвенция 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях;

2. Женевская конвенция 1949 г. об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море;

3. Женевская конвенция 1949 г. об обращении с военнопленными;

4. Женевская конвенция 1949 г. о защите гражданского населения во время войны.

В отличие от Гаагских конвенций 1907 г. («Гаагского права»), установивших правила проведения военных операций, Женевские конвенции («Женевское право») охраняет права и интересы военнослужащих, вышедших из строя, и лиц, не принимающих участие в военных действиях. В этом их принципиальное различие. Но такое различие постепенно стирается и создается комплексное смешанное международное право, отражающее законы и обычаи современной войны9.

Нормы такого смешанного права нашли свое отражение в двух Дополнительных протоколах 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г.10. Дополнительный протокол I касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. При этом под международным вооруженным конфликтом Протокол (п. 4 ст. 1) понимает и такие ситуации, в которых «народы ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупации и против расистских режимов в осуществление своего права на самоопределение». Положения Дополнительного протокола II направлены на защиту жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, т.е. тех, которые в соответствии с п. 1 ст. 1 Протокола происходят на территории какого-либо государства между его вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, находящимися под ответственным командованием и осуществляющими такой контроль над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия. Важно подчеркнуть положения п. 2 ст. 1 Протокола, которые указывают, что его нормы не применяются к случаям нарушения внутреннего порядка и возникновения обстановки внутренней напряженности, к таким, например, как беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия и иные акты аналогичного характера, поскольку таковые не являются вооруженными конфликтами.

Таким образом, международно-правовая регламентация охватывает большой круг лиц (как военнослужащих, так и гражданского населения), подлежащих защите в период вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера. Но для того, чтобы нормы международного права осуществлялись в полной мере, необходима определенная деятельность правительств, направленная на фактическое выполнение, то есть имплеминтацию принятых ими международных обязательств, в том числе и в сфере исполнения законов и обычаев войны.

Современные исследователи выделяют 4 формы имплементации: соблюдение, исполнение, использование и применение11. Сущность соблюдения состоит в том, что государство и его должностные лица (в том числе и военнослужащие) должны воздерживаться от совершения определенных действий, запрещенных международным правом. Исполнение состоит в обязанности указанных субъектов международного права совершать активные действия, предусмотренные законами и обычаями войны. Использование предполагает возможность совершать действия, которые дозволены международным правом. Применение законов и обычаев войны представляет собой осуществление государством в лице его органов, граждан, находящихся на военной службе, своих полномочий при решении конфликтных вопросов в соответствии с правовыми предписаниями. Однако такие международно-правовые предписания применяются многими странами не непосредственно, а только после того, как им будет придан статус внутригосударственного общеобязательного права.

В отличие от них Российская Федерация, как и ряд других стран, признает примат международного права над внутригосударственным и провозглашает ратифицированные международные договоры частью ее внутреннего права. В нашем государстве много делается для того, чтобы нормы национального законодательства привести в соответствие с ратифицированными международно-правовыми актами, регулирующими порядок ведения военных действий и меры защиты жертв войны и гражданского населения.

Так, в законах «Об обороне», «О гражданской обороне»12, «О безопасности»13 содержатся положения, указывающие, что законодательную основу обеспечения указанных сфер деятельности Российской Федерации наряду с национальным правом составляют международные договоры и соглашения, участником которых является Россия. В нормативных актах, определяющих правовой статус военнослужащих Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел РФ и сотрудников милиции (в законах «О статусе военнослужащих», «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации», «О милиции»)14, прямо определяется, что важнейшими принципами их деятельности являются гуманизм, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Существенное значение для практического воплощения в жизнь норм законов и обычаев войны Вооруженными Силами РФ имеет приказ Министра обороны № 75 от 19 февраля 1990 г., которым доведены до сведения всех военнослужащих требования Женевских конвенций о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ним. Этим же приказом введено в действие Руководство по применению Вооруженными Силами норм международного гуманитарного права (так, в приказе названы действующие законы и обычаи войны).

Конечно, далеко не все вопросы применения законов и обычаев войны нашли отражение в законодательстве РФ. Не случайно Конституционный Суд России в своем постановлении от 31 июля 1995 г. рекомендовал парламенту России — Федеральному Собранию РФ — упорядочить законодательство об использовании Вооруженных Сил, а также урегулировать другие возникающие в условиях конфликтов вопросы, в том числе вытекающие из Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г., касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера.

На необходимость развития правовой базы деятельности военной организации Российского государства указывается в важнейших политических документах — Концепции национальной безопасности РФ и Военной доктрине РФ, в которых определяются меры по совершенствованию нормативно-правовой базы строительства и применения Вооруженных Сил, соблюдению норм международного права и национального законодательства при осуществлении задач принудительного характера.

Безусловно, эффективность применения законов и обычаев войны напрямую зависит от степени их знания каждым военнослужащим. Российским законодательством установлено, что обязанность военнослужащих — знать и уметь применять указанные международно-правовые нормы. Так, Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. в числе ох общих обязанностей называет соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ (ст. 26), а ст. 19 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ содержит прямое предписание каждому военнослужащему — знать и неукоснительно соблюдать правила ведения военных действий, обращения с ранеными, больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, гражданским населением в районе боевых действий, а также военнопленными. Для осуществления этого требования в учебные программы общественно-государственной подготовки военнослужащих Вооруженных Сил РФ включено изучение соответствующего международно-правового материала.

В военно-учебных заведениях Министерства обороны РФ преподается самостоятельный курс международного гуманитарного права. Серьезную практическую помощь командиром всех степеней призваны оказывать военные юристы, на которых в соответствии с приказом Министра обороны № 75 1990 г. возложены функции юридических советников.

Важную роль в осуществлении процесса инкорпорации законов и обычаев войны в законодательстве Российской Федерации сыграло установление национальным правом ответственности за их нарушение. Так, Уголовный кодекс РФ, вступивший в силу с 1 января 1997 г., в качестве преступлений против мира и безопасности человечества определил планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353), применение запрещенных средств и методов войны (ст. 356), геноцид (ст. 357), экоцид (ст. 358), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360) и установил строгие меры ответственности за их совершение.

Что можно и чего нельзя на войне

Что осуждалось в ситуациях массового убийства с античных времен до сегодняшнего дня

Размышлениями о правилах ведения войн человечество занималось с тех пор, как люди начали воевать. Это определялось в том числе и природой войны, которая рано или поздно кончается миром, а с бывшим противником и дальше предстоит как-то жить и договариваться.

Античная Греция

Этические проблемы: лучники, рабство, мародеры

Начиная с древних эпох у участников сражений было мнение о том, кто проявляет в них доблесть, а кто пользуется недостойными приемами. Так, со времен «Илиады» зафиксировано отношение к луку как к недостойному оружию. Достойные ахейские и троянские герои противостоят друг другу в одиночных схватках с копьями или мечами. Луком же вооружен Парис, чей вероломный поступок послужил началу войны Парис убедил Елену Прекрасную бросить дом супруга Менелая и отплыл с ней ночью в Азию, взяв много сокровищ из дворца Менелая. : на протяжении всего эпоса подчеркивается его трусливость и женоподобность. Типичная схватка с его участием в XI главе Илиады описывается так: Парис, спрятавшись за могильным камнем, подкарауливает Диомеда, одного из наиболее могущественных ахейских воинов, и, воспользовавшись тем, что тот снимает доспехи с убитого троянца, ранит его стрелой в пятку. В ответ раненый Диомед называет его «подлым стрельцом». То, что именно Парис позже поразит стрелой непобедимого Ахиллеса, также подчеркивает особую злосчастность рока этого героя, который не был побежден в поединке, но пал от бесчестного удара.

В своих текстах греки рассуждали о справедливости и в более практическом смысле. В частности, Платон в «Государстве» указывал на недопустимость обращения плененных эллинов в рабов и осуждал мародерство на поле боя. Его ученик Аристотель в «Политике» размышляет о «справедливости» ведения войны против тех, кто «по природе» предназначен к рабству. Это рассуждение впоследствии легло в основу многих теорий и оправданий многих поступков, в том числе и войн, о которых сейчас западная цивилизация предпочла бы забыть.

Античный Рим

Этические проблемы: уважение к неприятелю, церемониал войны, представления о жестокости

Философ и политик Марк Туллий Цицерон в трактате «Об обязанностях» говорил о войне как о крайнем средстве, поскольку люди, в отличие от животных, могут решать споры путем переговоров. По мнению Цицерона, «войны надо начинать с целью, не совершая противозаконий, жить в мире; но после победы надо сохранять жизнь тем, кто во время войны не был ни жесток, ни свиреп…» Он признавал необходимым «воздерживаться от жестокости» в войнах, где речь идет «о славе нашей державы» (а не о вопросе ее жизни и смерти), и считал, что обязательства, данные неприятелю, необходимо соблюдать так же, как и любые другие.

«Неприятелями являются те, кто нам или кому мы публично объявили войну. Прочие же — разбойники и грабители»

Согласно классическому комментатору римского права II века нашей эры, юристу Сексту Помпонию, «неприятелями являются те, кто нам или кому мы публично объявили войну. Прочие же — разбойники и грабители». В Риме из этого определения следовали важные правовые последствия. В частности, граждане Рима, захваченные в плен во время объявленной римским народом войны, считались временно потерявшими свободу и пребывали в таком статусе до заключения мира, тогда как римляне, которых захватили в заложники пираты (как это однажды произошло с Юлием Цезарем), потерявшими личную свободу и претерпевшими какой-либо урон для своей чести не считались.

Что касается отношения к оружию, в римской армии подразделения лучников и метателей пращи считались вспомогательными войсками и получали меньшее жалованье, чем легионеры. В этом смысле римская военная машина сохраняла пренебрежительное отношение к оружию, позволяющему убивать на расстоянии.

Римская империя. Распространение христианства

Этические проблемы: воздержание от насилия, исправление зла, Божий суд

Вопрос, как и когда допустимо вести войну, получил новое звучание, после того как господствующей религией Римской империи стало христианство. Естественный пацифизм и миролюбие последователей гонимой религии теперь следовало совместить с необходимостью служить руководящей идеологии империи. При этом этический посыл христианства, проповедующего воздержание от насилия, делал эту задачу достаточно нетривиальной. Комплексный взгляд на вопрос об отношении христианского мира к войне представил Блаженный Августин. В его рассуждениях Эти рассуждения содержатся в трактате «О граде Божьем», в толкованиях Семикнижия и в некоторых других произведениях. говорится, что война может быть оправдана для христианина и христианского государства, однако она должна быть лишь средством противостояния злу и восстановления порядка и спокойствия земного града. Кроме того, по мысли Блаженного Августина, война, как и любое действие христианина, должна руководствоваться правильными намерениями. Таким намерением может служить желание остановить зло и восстановить справедливость. При этом даже при восстановлении справедливости и воздаянии виновным следует руководствоваться не местью, а желанием исправить того, кто совершил проступок.

Рассуждения Отца Церкви во многом опирались на уже существующую римскую традицию рассмотрения вопросов справедливости при ведении войны и лишь дополняли ее христианской интерпретацией поступков, где важными оказываются не только действия, но и правильные намерения. Именно они легли в основу возобладавших в Западной Европе подходов к вопросам войны и мира. Во всяком случае, если говорить именно об осмыслении проблематики войны, а не о фактических методах ее ведения, то сложно утверждать, насколько соображения Августина влияли на военную практику: круг образованных людей, которые могли ознакомиться с ними, был слишком узок и во многом ограничивался монастырскими центрами книжности.

Cхватки должны были быть максимально наглядными, для чего места сражения устанавливали заранее — обычно на берегах рек

В это время отношение к войне во многом определялось традициями германских варварских племен, постепенно захвативших власть над территорией Западной Европы и установивших там свои королевства. Они смотрели на войну как на вариант Божьего суда: результат сражения должен был указать, кто прав, а кто виноват в возникших препирательствах. Это обуславливало многие особенности ведения войны — в частности, схватки должны были быть максимально наглядными. Места сражения устанавливали заранее — обычно на берегах рек (хотя это далеко не всегда объяснялось тактической необходимостью). На безопасном расстоянии за происходящим могли наблюдать окрестные и не участвующие в сражении «симпатизанты» той или другой стороны, чтобы быть свидетелями, как вершится «правосудие». Подобный взгляд на войну как на способ определения правой стороны накладывал определенные ограничения на способы ведения военных действий, удерживая от приемов, которые бы сочли «бесчестными». В подсознательной форме эти взгляды продолжают сохранять влияние и сейчас.

Европейское средневековье

Этические проблемы: справедливая война, светский характер войны, ограничение насилия в отношении населения, мародерство, присяга, перемирие, огнестрельное оружие

Духовенство в Западной Европе стало одним из инициаторов введения прямых ограничений на применение насилия во время вооруженных конфликтов. Отчасти это объяснялось тем, что Католическая церковь оказывалась единственной структурой, действующей на всем пространстве Западного мира, разделенного феодальными междоусобицами, а потому могла служить естественным балансиром интересов. «Движение Божьего мира», начавшееся в конце X века по инициативе французских епископов, требовало от всех участвующих в различных феодальных конфликтах воздерживаться от ограбления крестьян и церковного имущества и насилия над клириками. От рыцарей требовали присяги в исполнении данных обещаний (частично этого удавалось добиться принуждением со стороны тех светских властителей, которые были заинтересованы в ограничении конфликтов). В это же время вводилось также и «Божье перемирие», предписывающее конфликтующим сторонам воздерживаться от войны в определенные дни. Фактически именно в документах церковного «движения Божьего мира» впервые было сформулировано понятие, что некомбатанты, то есть лица, не участвующие непосредственно в войне, не должны быть жертвами насилия, а их имущество также подлежит охране. Позже эти представления вошли в западноевропейские рыцарские кодексы, которые предписывали «идеальному» воину оберегать жизнь и имущество мирных жителей.

Отношение к лучникам, таким как Робин Гуд, было пренебрежительное: при всех их доблестях — это прежде всего простолюдины, к тому же занимающиеся разбоем

Эпоха Реформации. XVI — начало XVII века

Этические проблемы: невовлечение мирного населения, профессионализация армии

Эпоха Реформации и религиозных войн привела к глубокому кризису рыцарских представлений о методах ведения войны. Когда жители Европы стали принадлежать к разным религиозным формациям, многие сдерживающие моральные ограничения были устранены. Войны между католиками и протестантами в XVI–XVII веках и их апофеоз — Тридцатилетняя война 1618–1648 годов стали примером чудовищной и мало чем сдерживаемой жестокости с обеих сторон.

Кошмар межрелигиозной войны привел к целому ряду сдвигов в философской и политической мысли Европы, и в частности к зарождению международного права в том виде, в котором оно существует в настоящее время — включая, в том числе, предоставление суверенным правителям всей полноты власти на своей территории. После этого принадлежность европейских стран и их правителей к разным христианским исповеданиям перестала считаться поводом к ведению войн.

Именно грабежи местных жителей, устроенные при вторжении в Пруссию русской армией, во многом определили отношение к ней в Европе

Американский историк Роланд Бейнтон обращает внимание на то, что великая литература XVI и первой половины XVII века, в том числе произведения Шекспира, практически не знают темы жалости к участи мирных жителей на войне. Эта тема появляется в европейской литературе вместе с Просвещением: с «Кандидом» Вольтера, произведениями Свифта и другими образцами пацифистской мысли. При этом именно XVIII век во многом стал образцом «сдержанных» войн, в которых минимально затрагивалось мирное население. Отчасти этому способствовали само устройство вооруженных сил и причины, побуждавшие европейские государства воевать друг с другом. После установления Вестфальской системы международных отношений Признание в качестве одного из ключевых «принципа национального государственного суверенитета», когда каждое государство обладает всей полнотой власти на своей территории. Характерна деидеологизация, то есть устранение конфессионального фактора как одного из основных факторов политики. война в Европе превратилась в спор между правителями абсолютистских держав Англии и Голландии, участвовавшим в этих войнах XVIII века, это определение не подходит. за баланс сил и интересов, нередко (как в случае Войны за испанское наследство) имевший поводом сложные династические отношения. Сражавшиеся в этих войнах армии были профессиональными, пополняемыми по рекрутскому набору или за деньги. Идеалом солдата того времени, отчасти черпаемом в механистических взглядах века рационализма, был человек-функция, четко и не задумываясь выполняющий приказы командира и без промедления следующий распоряжениям о перестройке боевых порядков.

Суровая муштра, необходимая для превращения солдата в заводной механизм, способствовала и тому, что армии были поразительно дисциплинированы и проявляли минимум насилия по отношению к мирным жителям. Между прочим, именно грабежи местных жителей, устроенные при вторжении в Пруссию во время Семилетней войны русской армией, стали одним из важных факторов зарождения отношения к ней в Европе как к дикой и враждебной силе — это поведение сильно отклонялось от в целом принятых норм (особенно неукоснительно соблюдавшихся Фридрихом Великим), а потому получило широкую огласку. Согласно одному из основополагающих трудов по международному праву — трактату «Право народов» швейцарского юриста Эммериха де Ваттеля, армия того или иного монарха — это отдельное юридическое лицо, уполномоченное вести войну. Все проистекающие из этого права и обязанности связаны с принадлежностью к этой корпорации. Те же, кто не вступил в армию, не должны быть задействованы в конфликте.

Золотой XVIII век

Этические проблемы: честь

Пленным офицерам могли оставлять личную свободу, в случае если те давали честное слово не пытаться сбежать

Начало эпохи научного прогресса. «Большой XIX век»

Жестокий дух войны был вновь спущен с цепи благодаря научному прогрессу и тем социально-политическим процессам, которые происходили на протяжении «большого XIX века», как иногда принято называть период между началом Великой Французской революции 1789 года и стартом Первой мировой войны в 1914-м.

Революция коренным образом изменила подход к войне — она уже не была делом монарха. Народ в соответствии с революционной логикой принимал решение о войне

Хотя революционный порыв 1792 года постепенно был введен в определенные рамки, идеологическое наполнение войн сохранялось и в эпоху Наполеона, считавшего себя вправе переустраивать судьбы Европы.

Выход масс на арену истории, а значит, и на арену войн, появление представления о том, что войны ведут не государи, а страны или нации, также постепенно меняли критерии допустимого и недопустимого в ходе войны. Хотя многие обычаи войны — в том числе гуманного отношения к пленным и к мирному населению — в эпоху Наполеоновских войн могли сохраняться в столкновениях между регулярными армиями, в том случае, когда война принимала действительно народный характер, любые ограничения действовать переставали: акции герильерос в Испании или крестьянских партизанских отрядов в России отличались чудовищной жестокостью, да и французы не упускали возможности отплатить той же монетой. Устоявшиеся правила, предполагавшие, что войну имеют право вести только армии, ставило партизан вне любых военных законов.

Главный труд XIX века, посвященный военной проблематике, сочинение «О войне» Карла фон Клаузевица, тоже стало признаком кризиса различных этических норм, связанных с войной. Блестящий военный теоретик и воспитанник прусской армии, хранительницы традиций Фридриха Великого, Клаузевиц тяжело переживал разгром Пруссии Наполеоном в 1806 году, причиной которого он считал в том числе закоснелость прусской военной машины. Клаузевиц впервые предложил подходить к войне, исходя из ее внутренней природы, то есть считая ее инструментом насилия, ограниченного лишь объективными условиями и противоборствующей силой. Как формулировал Клаузевиц, «война есть крайне опасное дело, в котором наихудшие ошибки происходят от доброты».

«Война есть крайне опасное дело, в котором наихудшие ошибки происходят от доброты»

На постепенный рост популярности представлений о войне как о занятии, не терпящем внешних сдерживаний, и о неприменимости к войне житейской этики повлияли многие факторы. Одним из них стал романтизм, ставящий во главу угла культ героев. Для кого-то введение в научный оборот дарвиновского понятия «борьбы за существование» также оказалось потрясением основ мировоззрения и поводом рассматривать взаимоотношения стран и народов с точки зрения бесконечной драки за выживание сильнейшего. Накладывался на эти представления и общий кризис религиозной морали и тех понятий о недопустимом, которые определялись христианским учением.

Вера в прогресс предполагала и веру в торжество гуманности, возможность для человечества договориться и исчезновение войн в будущем

В 1864 году разрабатывается и подписывается Первая Женевская конвенция: государства, поставившие под ней подписи, обязуются исключить военные госпитали из числа военных целей, обеспечивать гуманное отношение к раненым и военнопленным противной стороны и защиту гражданским лицам, оказывающим помощь раненым. Тогда же создается Общество Красного Креста, а красный крест признается в качестве главного знака учреждений и лиц, оказывающих помощь раненым (позже, с присоединением Турции, в качестве такого же знака был признан красный полумесяц). Подписание конвенции стало новым механизмом регулирования вопросов войны и поведения на войне. В условиях, когда авторитет и влияние прежних внегосударственных структур, регулирующих вопросы морали, таких как церковь, уже не были достаточно сильными, а массовые призывные армии и применение невиданного прежде вооружения ограничивали силу многих внегласных внутрикорпоративных кодексов, действовавших в армиях прежних веков, необходимо было появление новых регулирующих войны документов.

Большинство запретов Гаагских конвенций (кроме запрета на применение пуль «дум-дум») так и не были воплощены на практике и неоднократно нарушались. Тем не менее подписанные документы стали некоторой отправной точкой — они установили шкалу, по которой хотя бы теоретически можно было определять действия вооруженных сил в различных вооруженных конфликтах. Именно в этом смысле они сохраняли актуальность и в Первой, и во Второй мировых войнах. Последующее расширение и дополнение этих документов по итогам войн, воплотившееся в итоге в подписание Женевской конвенции 1949 года, принципиально осудившей агрессию, мало что поменяло в самом принципе регулирования ведения войн.

Первая мировая война

После Первой мировой войны командующий американским экспедиционным корпусом в Европе генерал Джон Першинг выразил свою позицию по применению отравляющих газов так:

Фронт, стоявший на месте годами, порождал представление о том, что войне не будет конца

Неподвижность фронта при этом приводила и к другой особенности: за считаные километры от фронта уже начинался тыл, где мало что напоминало о войне. Этот резкий контраст между пространством, где люди месяцами и годами проводят жизнь под землей и периодически массово убивают друг друга, и другим, прежним миром, начинающимся на расстоянии вытянутой руки, был слишком жестокой и убедительной моделью бессмысленности и бесчеловечности любой войны, повлиявшей на настроения поколений, имевших подобный окопный опыт. Безнадежные попытки прорвать линии обороны с обеих сторон, приводившие к громадным потерям и часто не приносившие результатов, борьба за жалкие клочки земли, по‑видимому, особенно повлияли на настроения всех прошедших через эту войну. Пожалуй, именно тогда особенно распространенным стало отношение к генералам «Лучшее зрелище, которое я видел на Сомме, — это два бригадных генерала, которые лежали мертвыми в одной воронке из-под снаряда», — однажды заметил один британский окопный офицер. и вообще к тыловому начальству как к бездушным кровопийцам, особое ощущение фронтового братства, восприятие войны как коллективного травмирующего опыта — то есть все то, что стало принятым пацифистским каноном в западной культуре.

Вторая мировая война

Вторая мировая война оставила миру в качестве одного из итогов Нюрнбергский и Токийский процессы — то есть прецеденты с осуждением политических режимов Германии и Японии, развязавших войну, а также их активных функционеров за конкретные преступления, совершенные за время войны. Хотя едва ли можно избежать споров о том, насколько идеальна была процедура процесса, в какой мере это был «суд победителей» и, тем более, все ли преступления Второй мировой войны были на них рассмотрены и осуждены, — тем не менее в мировую историю оказался вписан опыт, когда жестокие преступления, совершенные на войне, становятся предметом международного судебного расследования. Можно продолжать долгий спор о том, как фактически работает этот механизм, насколько он избирательный и эффективный. Но представление о том, что жестокость на войне может являться преступлением против человечности, а ее исполнители могут и должны быть судимы, сейчас кажется общеразделяемым принципом (хотя бы в теории).

Конец XX — начало XXI века