цепь питания в поле

В природе всё создано со смыслом. Прежде всего этот смысл заключается в сохранении энергии. Как правило, энергию все живое получает с пищей. Поэтому создаются пищевые цепочки. Каждое звено такой цепочки представляет собой отдельный вид растений, насекомых, птиц, млекопитающих и так далее. Другими словами, один вид создан природой, чтобы быть съеденным другим видом.

Одна из самых простых пищевых цепочек для поля:

Или такая пищевая цепочка:

Поле можно назвать своеобразной экосистемой. Она создана при участии человеческой деятельности, поэтому будет не столь разнообразна. Составим цепь питания, характерную для поля, она может включать в себя следующие звенья:

пшеница – саранча – мышь – гадюка – ястреб.

рожь – мышь полевка – уж – орел.

клевер – гусеница – воробей – сова.

Для поля характерны свои цепочки питания, которые оказываются не такими разнообразными как в естественном сообществе, но тем не менее.

Возьмем для примера всем понятное картофельное поле. Когда картофель цветет на его цветки летят различные насекомые опылители. Их ловят насекомоядные птицы. В это время на листьях картофеля появляются колорадские жуки. Их конечно травит человек, но могут есть и другие насекомые, например божьи коровки. Жуки, вернее их личинки, тот же проволочник, питается клубнями картофеля.

Составим цепь питания для картофельного поля:

Пищевая цепь — определение, типы, значение, трофические уровни и схемы

Каждый организм должен получать энергию для жизни. Например, растения потребляют энергию солнца, животные питаются растениями, а некоторые животные питаются другими животными.

Что такое пищевая цепь?

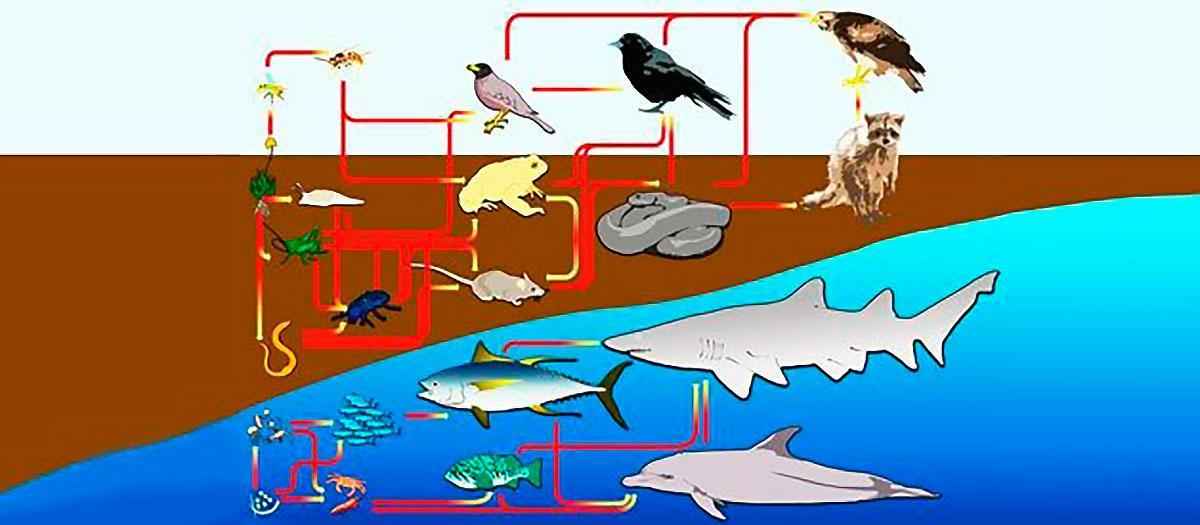

Пищевая (трофическая) цепь — это последовательность того, кто кого ест в биологическом сообществе (экосистеме) для получения питательных веществ и энергии, поддерживающих жизнедеятельность. При рассмотрении круговорота веществ в экосистеме необходимо учитывать три основные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. Ниже вы сможете более подробно ознакомится с каждой из этих трех групп.

Автотрофы (продуценты)

Автотрофы — живые организмы, которые производят свою пищу, то есть собственные органические соединения, из простых молекул, таких как углекислый газ. Существует два основных типа автотрофов:

Автотрофы являются основой каждой экосистемы на планете. Они составляют большинство пищевых цепей и сетей, а энергия, получаемая в процессе фотосинтеза или хемосинтеза, поддерживает все остальные организмы экологических систем. Когда речь идет об их роли в пищевых цепях, автотрофы можно назвать продуцентами или производителями.

Гетеротрофы (консументы)

Гетеротрофы, также известные как потребители, не могут использовать солнечную или химическую энергию, для производства собственной пищи из углекислого газа. Вместо этого, гетеротрофы получают энергию, потребляя другие организмы или их побочные продукты.

Деструкторы (редуценты)

Следует упомянуть еще одну группу потребителей, хотя она не всегда фигурирует в схемах пищевых цепей. Эта группа состоит из редуцентов, организмов, которые перерабатываю мертвые органические вещества и отходы, превращаяя их в неорганические соединения.

Редуценты, как часть пищевой цепи, играют важную роль в поддержании здоровой экосистемы, поскольку благодаря им, в почву возвращаются питательные вещества и влага, которые в дальнейшем используется продуцентами.

Уровни пищевой (трофической) цепи

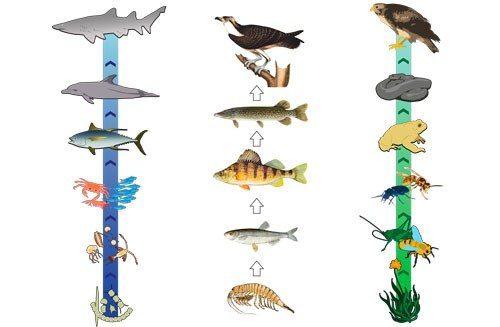

Пищевая цепь представляет собой линейную последовательность организмов, которые передают питательные вещества и энергию начиная с продуцентов и к высшим хищникам.

Трофический уровень организма — это положение, которое он занимает в пищевой цепи.

Первый трофический уровень

Пищевая цепь начинается с автотрофного организма или продуцента, производящего собственную пищу из первичного источника энергии, как правило, солнечной или энергии гидротермальных источников срединно-океанических хребтов. Например, фотосинтезирующие растения, хемосинтезирующие бактерии и археи.

Второй трофический уровень

Далее следуют организмы, которые питаются автотрофами. Эти организмы называются растительноядными животными или первичными потребителями и потребляют зеленые растения. Примеры включают насекомых, зайцев, овец, гусениц и даже коров.

Третий трофический уровень

Следующим звеном в пищевой цепи являются животные, которые едят травоядных животных — их называют вторичными потребителями или плотоядными (хищными) животными (например, змея, которая питается зайцами или грызунами).

Четвертый трофический уровень

В свою очередь, этих животных едят более крупные хищники — третичные потребители (к примеру, сова ест змей).

Пятый трофический уровень

Третичных потребителей едят четвертичные потребители (например, ястреб ест сов).

Когда какой-либо организм умирает, его в конце концов съедают детритофаги (такие, как гиены, стервятники, черви, крабы и т.д.), а остальная часть разлагается с помощью редуцентов (в основном, бактерий и грибов), и обмен энергией продолжается.

Стрелки в пищевой цепи показывают поток энергии, от солнца или гидротермальных источников до высших хищников. По мере того, как энергия перетекает из организма в организм, она теряется на каждом звене цепи. Совокупность многих пищевых цепей называется пищевой сетью.

Положение некоторых организмов в пищевой цепи может варьироваться, поскольку их рацион отличается. Например, когда медведь ест ягоды, он выступает как растительноядное животное. Когда он съедает грызуна, питающегося растениями, то становиться первичным хищником. Когда медведь ест лосося, то выступает суперхищником (это связано с тем, что лосось является первичным хищником, поскольку он питается селедкой, а она ест зоопланктон, который питается фитопланктоном, вырабатывающим собственную энергию благодаря солнечному свету). Подумайте о том, как меняется место людей в пищевой цепи, даже часто в течение одного приема пищи.

Типы пищевых цепей

В природе, как правило, выделяют два типа пищевых цепей:

Пастбищная пищевая цепь

Этот тип пищевой цепи начинается с живых зеленых растений, предназначенных для питания растительноядных животных, которыми питаются хищники. Экосистемы с таким типом цепи напрямую зависят от солнечной энергии.

Таким образом, пастбищный тип пищевой цепи зависит от автотрофного захвата энергии и перемещения ее по звеньям цепи. Большинство экосистем в природе следуют этому типу пищевой цепи.

Примеры пастбищной пищевой цепи:

Трава → Кузнечик → Птица → Ястреб;

Растения → Заяц → Лиса → Лев.

Детритная пищевая цепь

Этот тип пищевой цепи начинается с разлагающегося органического материала — детрита — который употребляют детритофаги. Затем, детритофагами питаются хищники. Таким образом, подобные пищевые цепи меньше зависят от прямой солнечной энергии, чем пастбищные. Главное для них — приток органических веществ, производимых в другой системе.

К примеру, такой тип пищевой цепи встречается в разлагающейся подстилке умеренного леса.

Энергия в пищевой цепи

Энергия переносится между трофическими уровнями, когда один организм питается другим и получает от него питательные вещества. Однако это движение энергии неэффективное, и эта неэффективность ограничивает протяженность пищевых цепей.

Когда энергия входит в трофический уровень, часть ее сохраняется как биомасса, как часть тела организмов. Эта энергия доступна для следующего трофического уровня. Как правило, только около 10% энергии, которая хранится в виде биомассы на одном трофическом уровне, сохраняется в виде биомассы на следующем уровне.

Этот принцип частичного переноса энергии ограничивает длину пищевых цепей, которые, как правило, имеют 3-6 уровней.

На каждом уровне, энергия теряется в виде тепла, а также в форме отходов и отмершей материи, которые используют редуценты.

Почему так много энергии выходит из пищевой сети между одним трофическим уровнем и другим? Вот несколько основных причин неэффективной передачи энергии:

Итак, ни одна из энергий на самом деле не исчезает — все это в конечном итоге приводит к выделению тепла.

Значение пищевой цепи

В любой пищевой цепи, энергия теряется каждый раз, когда один организм потребляется другим. В связи с этим, должно быть намного больше растений, чем растительноядных животных. Автотрофов существует больше, чем гетеротрофов, и поэтому большинство из них являются растительноядными, нежели хищниками. Хотя между животными существует острая конкуренция, все они взаимосвязаны. Когда один вид вымирает, это может воздействовать на множество других видов и иметь непредсказуемые последствия.

Урок окружающего мира в 3-м классе

Тип урока: “Изучение нового материала”.

Учебник: “Мир вокруг нас 3 класс 1 часть” (авт. А.А. Плешаков).

1. Организационный момент.

2. Сообщение темы урока и постановка проблемы.

Учитель: Ребята, посмотрите внимательно на слайд. Кто по данному слайду определит тему нашего урока?

Дети: Мы будем говорить о том, кто как питается.

У.: Правильно! Если внимательно посмотреть на слайд, то видно, что все предметы соединены стрелочками в цепочку по способу питания. В экологии такие цепочки называются экологическими цепями, или цепями питания. Отсюда тема нашего урока “Кто что ест? Цепи питания”.

В конце урока нам надо ответить на вопрос: зачем человеку знания о цепях питания.

3. Актуализация знаний.

У.: Чтобы проследить разные цепи питания, попробовать их составить самим, нам нужно вспомнить, а кто как питается. Начнем с растений. В чем особенность их питания? Расскажите, опираясь на таблицу.

Д.: Растения получают из воздуха углекислый газ. Корнями из почвы они поглощают воду и растворенные в ней соли. Под действием солнечного света растения превращают углекислый газ, воду и соли в сахар и крахмал. Их особенность заключается в том, что они сами готовят пищу.

У.: А теперь давайте вспомним, на какие группы по способу питания делятся животные и чем они отличаются друг от друга.

Д.: Растительноядные животные питаются растительной пищей. Насекомоядные поедают насекомых. Хищные животные питаются плотью других животных, поэтому еще называются плотоядными. Всеядные животные питаются растительной и животной пищей.

У.: Давайте закрепим наши знания и выполним задание в тетради № 1, с. 43.

4. Открытие нового задания.

У.: Цепи питания – это связи всего живого по питанию. Цепей питания в природе очень много. В лесу они одни, совершенно иные на лугу и в водоеме, третьи в поле и в саду. Я предлагаю вам выступить в роли ученых-экологов и заняться поисковой деятельностью. Все группы отправятся в разные места. Вот маршруты ученых-экологов.

У.: Где вам придется трудиться, решит жеребьевка.

От каждой группы приглашаю по одному человеку, и они вытаскивают карточку с названием места. Эти же ребята получают листы со стрелками и по 4 карточки с изображением растений и животных.

У.: А теперь послушайте задание. Каждая группа, используя карточки, должна составить цепь питания. Карточки прикрепляются к листу со стрелками скрепками. Сразу договоритесь, кто будет представлять вашу цепь классу. Подумайте, все ли карточки вам понадобятся.

По сигналу ребята начинают работать в группах. Тем, кто закончил раньше, предлагаются загадки.

Все готовые цепи развешиваются на доске.

Представитель от каждой группы выходит и объясняет свою работу.

Д.: В лесу растет сосна. Под корой сосны живет жук–короед и ею питается. В свою очередь жук–короед является пищей для дятлов. У нас была лишняя картинка – коза. Это домашнее животное и в эту цепь питания не входит.

У.: Давайте проверим работу ребят.

Таким же образом объясняют свои цепи и другие группы.

Поле: рожь – мышь – змея (лишняя – рыба).

Огород: капуста – слизни – жаба (лишний – медведь).

Сад: яблоня – яблонная тля – божья коровка (лишняя – лиса).

Водоем: водоросли – карась – щука (лишний – заяц).

(Приложение слайд 11)

У.: Все цепи у нас на доске. Давайте понаблюдаем, из каких звеньев они состоят. Что есть на каждой таблице?

Д.: Растение. Животное растительноядное. Животное хищное, насекомоядное или всеядное.

5. Первичное закрепление знания.

У.: А теперь, ребята, давайте познакомимся со статьей учебника и проверим себя. Дети открывают учебник с. 96–97 и про себя читают статью “Цепи питания”.

– Какие цепи питания приведены в учебнике?

Д.: Осина – заяц – волк. Дубы – лесные мыши – совы.

У.: В каком порядке расположены звенья в цепи питания?

Д.: I звено – растения;

II звено – растительноядные животные;

III звено – остальные животные.

6. Инструктаж домашнего задания.

У.: Дома еще раз прочитайте статью (с. 96–98). В рабочей тетради выполните задания № 3–4, с. 44–45.

На доске: д/з с. 96–98.; рабочая тетрадь № 3–4, с. 44–45.

Дети записывают задание в дневник. Затем убирают учебники, дневники, тетради.

7. Решение экологических задач.

У.: Ребята, как вы думаете, есть ли в цепи питания конечное звено?

Дети обсуждают этот вопрос в группах и высказывают свои предположения. Если они сами не выйдут на нужный ответ, можно задать вопрос о том, как образуется почва и почему в ней не кончается запас минеральных солей.

У.: Чем она заканчивается?

Д.: Грибами и бактериями.

У.: Ребята, а теперь давайте подумаем, что произойдет, если из цепи питания выпадет какое-либо звено.

Обсудите этот вопрос в группах, опираясь на те цепи питания, которые вы составили.

Дети обсуждают этот вопрос, пытаясь объяснить примером. Например:

Д.: Если исчезнут божьи коровки, тогда яблонная тля погубит все яблони. Не будет яблок. Это плохо. И т.д.

У.: Правильно, ребята! Если выпадает хоть одно звено из цепи, то нарушается вся цепь. В природе существует свое хрупкое равновесие. Если поступать необдуманно, то это равновесие можно нарушить. Трое наших экологов побывали в Китае, и вот какое сообщение они нам оттуда привезли.

Трое детей читают стихотворение:

Хулиганы воробьишки –

Превосходные воришки.

Им зерно лишь подавай –

Поуменьшат урожай.

Вот китайцы подсчитали,

Сколько зерен потеряли,

И издали свой декрет –

Воробьев свести на нет.

Перебили всех подряд,

Ждут – каков же результат?

Поначалу, в самом деле

Закрома их пополнели,

А потом пришла беда –

Отворяйте ворота!

Все посевы, урожаи

Насекомые сожрали.

Их в таком большом числе

Прежде не было нигде.

Оказалось, воробьята

Не едят совсем зерна–то:

Им родители с полей

Тащат мошек и червей.

Стало тут властям понятно –

Надо птиц вернуть обратно.

И пришлось им воробьев

Из чужих возить краев.

Если все сплеча рубить,

Можно дело загубить.

У.: Какая цепь питания в Китае была нарушена?

Д.: Пшеница – насекомые – воробьи.

У.: А еще один эколог вернулся с Таймыра. Это полуостров на севере России. Основное занятие жителей – оленеводство. Вот какая беда случилась здесь.

Д.: У нас на Таймыре решили обезопасить оленей от волков. Стали убивать волков с вертолетов и истребили их множество. Через три года заметили: число больных оленей увеличилось в 15 раз! Волки-то были природными санитарами.

У.: Человеку нужно очень хорошо знать, что в природе все взаимосвязано. Он – самое могущественное из живых существ и больше других вмешивается в дела земного дома. В результате по незнанию человек совершает ошибки, а они оборачиваются общей бедой. Именно поэтому мы и знакомимся с цепями питания, чтобы быть осторожнее и мудрее в обращении с природой.

А вот какую загадку подготовила для нас Рита:

Однажды англичане

Заметили в тумане –

Известно, что у англичан

На островах всегда туман, –

Но, несмотря на это,

Заметили, что летом

Растет пшеница гуще там,

Где проживает больше дам,

Почтенных старых леди,

Что больше всех на свете

Заботятся о кошках.

Цепочку разглядишь не сразу.

На то наука есть и разум.

Какую же цепь питания поддерживают пожилые леди Англии?

Д.: Зерно – мыши – кот.

И вот загадка решена.

Ответ – у ловкого кота:

Мышей переловил давно,

А мыши что едят?

– Зерно.

8. Обобщение изученного.

У.: Давайте посмотрим видеофильм и обобщим то, о чем мы сегодня говорили.

Просмотр фрагмента видеофильма “Природные сообщества” (3 мин.).

– Так какое же звено в цепи питания первое?

Д.: Растительноядное животное.

У.: Какое звено заканчивает цепь питания?

У.: Кто может ответить на поставленный в начале урока вопрос: зачем человеку знания о цепях питания?

Д.: Для того, чтобы бережно относиться к природе, не вредить ей.

Теперь напишем резюме,

А это значит, братцы,

Что обговорено сейчас,

Мы подытожим вкратце.

Наука экология показывает нам,

Что в мире все завязано по четырем углам.

Растения, животные, земля и человек

Не могут друг без друга существовать вовек.

Земля вкруг Солнца вертится,

И жизнь идет по кругу,

А “стол” наш тем и держится,

Что мы “едим” друг друга.

Чтоб в мире не было беды,

Не рви больших кусков.

Ты – царь природы,

Но – один из четырех углов.

У.: Кому понравился урок? Что именно понравилось? Что нового для себя узнали?

Мне тоже было приятно работать с вами, наблюдать за вашим тесным сотрудничеством в группах.

Приложение: презентация “Кто что ест? Цепи питания”.

М.Х. Левитман. “Экология-предмет: интересно или нет?”.

Пищевая цепочка в природе — схемы, звенья и примеры цепей

Пищевой цепочкой называется перенос энергии от ее источника через ряд организмов. Все живые существа связаны, так как служат объектами питания для других организмов, каждое звено пищевой цепи называется трофическим уровнем (греч. trophos «питание»).

Живые организмы тесным образом связаны не только между собой, но и с неживой природой. Связь эта выражается через поступление пищи, воды, кислорода в живые организмы из окружающей среды. Пища содержит энергию, которая необходима для жизнедеятельности организма. Таким образом, биоценоз может стабильно существовать только при перераспределении вещества и энергии через пищевые цепочки.

Все цепи питания состоят из трех-пяти звеньев. Первым обычно являются продуценты (автотрофы) — организмы, которые способны сами вырабатывать органические вещества из неорганических. Это растения, которые получают питательные вещества путем фотосинтеза. Далее идут консументы различного порядка — это гетеротрофные организмы, которые получают уже готовые органические вещества. Такими будут являться животные: как травоядные, так и хищные. Замыкающим звеном пищевой цепи обычно являются редуценты — микроорганизмы, которые разлагают органические вещества.

Автотрофы

Автотрофы или продуценты — это организмы, способные строить свои тела за счет неорганических соединений, используя солнечную энергию. К автотрофам относятся растения ( только растения).

Они синтезируют из СО2, Н2О (неорганические молекулы) под воздействием солнечной энергии — глюкозу (органические молекулы) и О2. Они составляют первое звено в пищевой цепи и находятся на 1 трофическом уровне. Для растений пищей являются крахмал и питательные вещества, которые добываются из почвы и солнечного света. Им не нужно заниматься поисками пропитания, достаточно будет просто использовать свои собственные врожденные способности и особенности для получения необходимых питательных веществ, обеспечивающих рост и развитие.

Итак, автотрофы — это растения, которые добывают себе пропитание из дождя, почвы и солнечного света. Важную роль в снабжении клеток питательными и минеральными веществами играет фотосинтез (использование света), а также хемосинтез (химическая энергия). В ходе этих сложных процессов «сырые» питательные вещества и полезные ископаемые преобразовываются в специальные клетки, которые поглощают солнечный свет и трансформируют его в энергию. Автотрофы также именуются производителями.

В природе известны два типа автотрофов:

Практически все продуценты — фотоавтотрофы, т. е. зеленые растения, водоросли и некоторые прокариоты, например цианобактерии (раньше их называли сине-зелеными водорослями). Роль хемоавтотрофов в масштабах биосферы пренебрежимо мала. Микроскопические водоросли и цианобактерии, составляющие фитопланктон, являются главными продуцентами водных экосистем. Напротив, на первом трофическом уровне наземных экосистем преобладают крупные растения, например деревья в лесах, травы в саваннах, степях, на полях и т. д.

Гетеротрофы

Гетеротрофы (от греч. Heterone — «другой» и trophe — «питание») — организмы, требующие органических соединений, как источника углерода для роста и развития. Также известны как консументы (от лат. consume — употреблять).

Гетеротрофы или консументы — это организмы, использующие для своего питания готовые органические вещества (обычно ткани растений или животных), этот процесс известен, как гетеротрофное питание.

Гетеротрофы не в состоянии синтезировать органические соединения на основе углерода независимо, используя неорганические источники (например животные, в отличие от растений, не могут проводить фотосинтез) и поэтому должны получать питательные вещества от автотрофов или других гетеротрофов. Чтобы называться гетеротрофам, организм должен получать углерод из органических соединений. Если он получает азот из органических соединений, но не углерод, он будет считаться автотрофом.

Есть два возможных подтипа гетеротрофов:

Деструкторы

Немаловажную роль в экосистеме и структуре пищевого взаимодействия выполняют представители группы деструкторов или разрушителей. Данную группу составляют редуценты, перерабатывающие неживые органические соединения и превращающие их в неорганические вещества. Деструкторы занимают нишу отдельного трофического этапа в природе. Их роль состоит в переработке разлагающихся растений и останков погибших животных. Характерными представителями редуцентов являются классы грибов и бактерий, играющих, в свою очередь, большое значение в деятельности экосистем. С их помощью почва получает питание и воду, используемую представителями продуцентов.

Наконец, деструкторы в виде сапрофагов и бактерий используют энергию мертвых растений и животных. На этом этапе потребляется наибольшее количество запасенной живыми существами энергии. Разложение органической массы происходит в двух направлениях: распад углеводов в процессе минерализации до диоксида углерода, аммиака и воды; образование гумуса в почве под влиянием микроорганизмов.

Возвращая в почву или в водную среду биогенные элементы, они, тем самым, завершают биохимический круговорот. Функционально деструкторы — это те же самые гетеротрофы (консументы), поэтому их часто называют микроконсументами.

Уровни пищевой цепи

Автотрофы не зависят от других организмов, они сами являются основным производителем и занимают начальный уровень пищевой цепочки. Травоядные животные, которые питаются автотрофами, занимают второй трофический уровень. Далее располагаются всеядные и плотоядные гетеротрофы. Наконец, на вершине цепи питания находится человек, который использует для пропитания как первых, так и вторых. Биологические организмы автотрофы и гетеротрофы — это два типа биотических компонентов экосистемы, которые взаимодействуют друг с другом. Все живые организмы могут быть классифицированы как автотрофы или как гетеротрофы. В экосистеме поток энергии от одного организма к другому определяется понятием пищевой цепи.

Все пищевые цепочки начинаются на уровне производителя. Основные потребители едят производителей для получения энергии. Основные потребители съедаются вторичными потребителями- вторичных потребителей едят третичные потребители и так далее.

Пищевая цепочка – линейная иерархия живых существ, передающая питание и энергию от автотрофов к высшим животным. Определенное положение, занятое организмом в тот или иной момент пищевой цепи, носит название трофический уровень.

Каждый организм, зависящий от следующего организма в плане пропитания, формирует линейную последовательность, через которую энергия переходит от одного организма к другому. Проще говоря, пищевая цепочка показывает, кто кого ест. Следует особо отметить, что один и тот же биологический вид может занимать несколько трофических уровней. Например, если он употребляет в пищу мясо травоядных животных, он является консументом второго порядка, но если он питается и растительностью, то выступает одновременно и в качестве консумента первого порядка.

Примеры цепей питания в лиственно-хвойном лесу:

кора березы —> заяц —> волк —> редуценты;

древесина —> личинка майского жука —> дятел —> ястреб —> редуценты;

опавшая листва (детрит) —> черви —> землеройки —> сова —> редуценты.

Внутри экосистемы содержащие энергию органические вещества создаются автотрофными организмами и служат пищей (источником вещества и энергии) для гетеротрофов. Типичный пример: животное поедает растения. Это животное в свою очередь может быть съедено другим животным, и таким путем может происходить перенос энергии через ряд организмов — каждый последующий питается предыдущим, поставляющим ему сырье и энергию. Такая последовательность называется пищевой цепью, а каждое ее звено — трофическим уровнем (греч. trophos-питание). Первый трофический уровень занимают автотрофы, или так называемые первичные продуценты. Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами, третьего — вторичными консументами и т. д. Обычно бывает четыре или пять трофических уровней и редко больше шести.

Итак, рассмотрим существующие трофические уровни:

Первый

Автотрофы (первичные продуценты). Первичными продуцентами являются автотрофные организмы, в основном зеленые растения. Некоторые прокариоты, а именно сине-зеленые водоросли и немногочисленные виды бактерий, тоже фото — синтезируют, но их вклад относительно невелик. Фотоавтотрофы превращают солнечную энергию (энергию света) в химическую энергию, заключенную в органических молекулах, из которых построены их ткани. Небольшой вклад в продукцию органического вещества вносят и хемосинтезирующие бактерии, извлекающие энергию из неорганических соединений.

В водных экосистемах главными продуцентами являются водоросли — часто мелкие одноклеточные организмы, составляющие фитопланктон поверхностных слоев океанов и озер. На суше большую часть первичной продукции поставляют более высокоорганизованные формы, относящиеся к голосеменным и покрытосеменным. Они формируют леса и луга.

Второй

Второй уровень цепи занимают первичные консументы, которые питаются первичными продуцентами, т. е. это травоядные животные. На суше типичными травоядными являются многие насекомые, рептилии, птицы и млекопитающие. Наиболее важные группы травоядных млекопитающих — это грызуны и копытные. К последним относятся пастбищные животные, такие, как лошади, овцы, крупный рогатый скот.

В водных экосистемах (пресноводных и морских) травоядные формы представлены обычно моллюсками и мелкими ракообразными. Большинство этих организмов — ветвистоусые и веслоногие раки, личинки крабов, усоногие раки и двустворчатые моллюски (например, мидии и устрицы) — питаются, отфильтровывая мельчайших первичных продуцентов из воды. Вместе с простейшими многие из них составляют основную часть зоопланктона, питающегося фитопланктоном. Жизнь в океанах и озерах практически полностью зависит от планктона, так как с него начинаются почти все пищевые цепи.

К первичным консументам относятся также паразиты растений (грибы, растения и животные).

Третий

Следующее, третье звено в пищевой цепи принадлежит животным, поедающих других травоядных зверей. Это плотоядные животные, хищники, которые охотятся и убивают жертву или те, которые питаются падалью (грифы) или паразиты, которые меньше своих хозяев (блохи, комары и т. п.). К данному классу относится, например, змея, питающаяся как зайцами, так и грызунами.

Четвертый

Пятый

Замыкающим звеном пищевой цепи обычно являются редуценты — микроорганизмы, которые разлагают органические вещества. Это сапрофиты (обычно, бактерии и грибы), питающиеся органическими остатками мёртвых растений и животных (детритом). Детритом могут также питаться животные – детритофаги, ускоряя процесс разложения остатков.

Цепь питания не может состоять из шести и более звеньев, так как каждое новое звено получает только 10% энергии предыдущего звена, еще 90% теряется в виде теплоты.

Виды пищевых цепей

В природе существуют две разновидности пищевого взаимодействия, или пищевых цепей: пастбищная и детритная:

Пастбищная пищевая цепь

Она начинается с растений и тянется дальше к растительноядным животным (фитофагам), а затем и к хищникам. В подобной цепи при каждом переходе к следующему звену теряется до 80-90% потенциальной энергии пищи, так как она переходит в тепло. Пастбищные пищевые цепи делятся на пищевые цепи хищников и пищевые цепи паразитов.

При продвижении по пищевой цепи хищников, размер каждого последующего его члена больше, чем размер предыдущего, но численность каждых следующих участников пищевой цепи меньше численности ее предыдущих представителей. Примером пищевой цепи хищников может служить следующая последовательность:

В отличии от пищевой цепи хищников, пищевые цепи паразитов ведут к организмам, которые все более уменьшаются в размерах и увеличиваются численно. В качестве примера можно привести следующую цепь:

В пастбищных пищевых цепях первым звеном всегда служат продуценты (растения). За ними идут консументы первого порядка — растительноядные животные. Далее — потребители второго порядка — мелкие хищники. За ними — консументы третьего порядка — крупные хищники. Далее также могут быть потребители четвертого порядка, такие длинные пищевые цепи обычно встречаются в океанах. Последним звеном являются редуценты.

Детритная пищевая цепь

Детритная пищевая цепь берет свое начало от мертвого органического вещества (т.н. детрита), которое либо потребляется в пищу мелкими, преимущественно беспозвоночными животными, либо разлагается бактериями или грибами. Организмы, потребляющие мертвое органическое вещество, называются детритофагами, разлагающие его — деструкторами. Пастбищная и детритная пищевые цепи обычно существуют в экосистемах совместно, но один из видов пищевых цепей почти всегда доминирует над другим. В некоторых же специфических средах (например в подземной), где из-за отсутствия света невозможна жизнедеятельность зеленых растений, существуют только детритные пищевые цепи. В экосистемах пищевые цепи не изолированы друг от друга, а тесно переплетены. Они составляют так называемые пищевые сети. Это происходит потому, что каждый продуцент имеет не одного, а нескольких консументов, которые, в свою очередь, могут иметь несколько источников питания.

Движение энергии в пищевой цепи

После смерти какой-либо особи она употребляется детритофагами (стервятниками, крабами, червями и т.д.). Остальная ее часть разлагается редуцентами (бактериями, грибами), вследствие чего и продолжается процесс энергетического обмена. Поток энергии в периодичности цепи указан стрелками от солнца либо гидротермального начала до класса высших существ. В независимости от того, как и от кого передается энергия, она имеет свойство “потери” на каждой трофической стадии пищевой цепи. Подобные потери связаны с тем, что значительная часть энергии при переходе с одной ступени на другую не усваивается представителями следующего трофического уровня или превращается в тепло, недоступное для использования живыми организмами.

Для лучшего усвоения материала о пищевой цепи рекомендуем посмотреть познавательное видео: