суюнши что это за обычай

Казахское разрезание пут: какой обряд помогает ребенку быть счастливым?

Рождение ребенка – большая радость в семье любого народа. Это событие сопровождается многочисленными традициями и обычаями. Поворотным считается год когда малыш встает на ноги и делает первые шаги. Чтобы его дальнейшая дорога по жизни была легкой, казахи проводят обряд, который называется «Тұсау кесу».

У казахов есть очень точная и хорошая пословица: «Балалы үй базар, балассыз үй мазар». Ее смысл заключается в том, что дом, где живет ребенок, наполнен весельем и радостью, а в доме, где детей нет – пустотой и безмолвством. Традиционно казахские семьи всегда были многодетными и дружными.

С момента появления малыша его родные соблюдали ряд ритуалов. К примеру, после рождения его укладывали в бесік (колыбель), над которой перед этим изгоняли плохую энергию огнем. К самому бесіку прикрепляли тұмар (талисман). Спустя 40 дней от рождения ребенка проводят обряд «қырқынан шығару», во время которого малыша купают в соленой воде, а после поливают 40-ка ложками воды. В чашу помещают серебряные монеты. После «қырқынан шығару» стригут волосы и ногти. После молитвы аксакалы и мулла произносят имя новорожденного. А собравшиеся женщины, родственницы, соседки и подруги роженицы, отмечают событие за щедро накрытым дастарханом.

В следующий раз родители приглашают гостей на первый день рождения ребенка. К году малыш обычно пробует делать свои первые шаги. И здесь обязательно проводили обряд тұсау кесу (разрезание пут).

Почему он так важен? Скорее всего, одна из причин – это бытовавшая ранее высокая младенческая смертность. Ребенок благополучно пережил свой первый год и вся родня, конечно же, радовалась этому. А первые шаги были символом того, что он пришел в наш мир всерьез и надолго. Символическое перерезание пут на ногах поможет ему идти по жизни уверенно, верили предки.

Считается, что у казахов этот ритуал существовал еще со времен тенгрианства. Наши предки были уверены, что, если его не провести, то ребенок будет часто спотыкаться, будет неуверенным и неуклюжим.

Для проведения ритуала малышу завязывают ножки с помощью этих нитей восьмеркой, символом бесконечности. После разрезания нитей малыш идет по белой дорожке, а за обе ручки его поддерживает и ведет кесушi – заранее избранный семьей человек с положительными качествами, которому доверяют перерезать путы. Считается, что дальнейший жизненный путь малыша будет не менее успешным, чем у этого уважаемого людьми человека.

Путы перерезаются с добрыми пожеланиями «жүйрік бол», «шауып кет» (будь резвым, скачи быстрее). После, кесуши снимает калта (украшенный мешок с подарками) и разбрасывает на пути карапуза традиционное шашу – конфеты и монеты, чтобы его жизнь была сладкой, в достатке. Родителей поздравляют специальной фразой «қадамы құтты болсын», что переводится как «пусть будут благословенны его первые шаги».

После проведения обряда белое полотно дарится молодой паре, у которых еще нет своих детей. А приглашенные гости маленького именинника садятся праздновать светлое и замечательное событие за дастархан.

Казахстан — обычаи и традиции

Казахстан славится живописной природой и богатой историей, привлекающей многих туристов и путешественников каждый год. Истоки создания этого государства берут начало с кочевых племен. По этой причине в этой стране хорошо сохранены старинные обычаи и традиции. И некоторые из них желательно знать человеку, отправляющемуся в Казахстан.

Гостеприимство

Черта, которой гордятся многие казахстанцы, является гостеприимство, являющийся традицией с давних времен. Они считают, что гости присланы Богом и называют их «Кудайы конак» (гость от Бога). Эта традиция хорошо сохранена и в наши дни. Каждый человек старается, чтобы гость в его доме остался доволен, предоставляя ему все удобства. Это особо проявляется во время праздников, которые отмечаются с размахом, одним из которых является Наурыз.

Праздник Наурыз

Наурыз отмечается в день весеннего равноденствия, а именно 21 марта. Этот день является Новым Годом для восточных народов и олицетворяет обновление природы. Хоть и Наурыз отмечается и в других странах Средней Азии, в Казахстане празднество отличается наличием на столе блюда Наурыз-коже. Этот суп готовится с добавлением семи ингредиентов (вода, мясо, молоко и различные виды злаковых), которое является символическим числом, а также в Наурыз каждый человек должен погостить в семи домах и принять в свой дом семь гостей. 21 марта мирятся поссорившие люди, забываются все обиды и устраиваются празднества и традиционные игры, такие как «айтыс» (соревнование в остроумии поэтов-импровизаторов), «казакша курес» (один из видов единоборства) и «байге» (конные соревнования). Так как Казахстан является многонациональным государством, в Наурызе с удовольствием участвуют все народы и в этот день рады каждому гостю.

Кокпар

Одной из традиций казахского народа и увлекательным зрелищем, заслуживающее особенное внимание, является устраивание игры «кокпар», переросшее в настоящее время в настоящий спорт. В кокпаре участвуют 2 команды и в составе каждого 10 игроков, но в игре участвуют 4 человека, которые часто меняются. По правилам нужно захватить тушу козла и бросить во врата противника, которые имеют вид колодцев. Игра очень тяжелая, требующая хорошей физической подготовки, ловкости и силы, чтобы остаться верхом и при этом перетянуть тушу к себе. В Астане, столице Казахстана, в 2013 году прошел первый международный чемпионат по кокпару, в котором казахстанцы заняли первое место. Туристы из Канады, впервые увидевшие кокпар, сравнили его с регби.

Суюнши

Другим обычаем, широко распространившимся среди всех казахстанцев, является «суюнши». Когда человек приносит радостную весть он восклицает «Суюнши» и тому, кто первым принес известие дается вознаграждение в виде подарка или определенной денежной суммы, которое зависит от ценности известия. «Суюнши» обыкновенно дается в таких случаях, как известие о рождении ребенка, свадьбе, приезда близких людей издалека или при находке потерянной вещи и считается признаком радости человека.

Таким образом, традиции и обычаи в жизни жителей Казахстана берут начало с древних времен и даже в наши дни занимают важную роль в жизни каждого среднестатистического человека. Так как обычаев и традиций казахов очень много, здесь рассказана лишь малая часть, о которых интересно было бы знать путешественникам, интересующимся бытом и культурой этой страны. Ведь интересно погостить, услышать о больше о жизни и культуре казахстанцев, попробовать наурыз-коже, посмотреть кокпар и спрашивать суюнши у жителей этого гостеприимного государства, которые встретят всех с раскрытыми объятиями.

Почему казахи отдавали своих детей на усыновление?

У казахов много традиций и обычаев, где зашифрован некий культурный код. Например, дедушка с бабушкой брали на воспитание и даже усыновление внуков. “Бауырына салу”, как выяснилось, испытали на себе многие люди, которые сегодня являются гордостью нации. По их рассказам, возможно, именно этот малопонятный не только другим народам, но даже современным казахам, обычай и стал для них крепким жизненным фундаментом.

Дитя двух матерей

– Недавно я поставил общий памятник двум своим матерям в пантеоне мавзолея святого Карабуры, что в Сузакском районе Туркестанской области, – рассказывает народный артист СССР Асанали АШИМОВ. – Мамой я называл жену старшего брата отца – Алтынгуль-апа. Она родила то ли шестерых, то ли семерых детей, но все они почему-то умирали в младенчестве.

А у казахов принято отдавать первенцев деду и бабке или же бездетным родственникам. Так я и мой двоюродный брат Аскарали стали считаться сыновьями Алтынгуль-апа.

Свою названую мать я боготворил. Она прощала мне шалости, у нее я находил защиту, если разгневанная родная мать пыталась меня наказать. Когда мне пришлось жить в интернате, то, бывало, всю неделю собирал для нее конфеты-подушечки, которые выдавали к завтраку. Апа радовалась им как ребенок. “Айналайын”, – ласково говорила она и тут же скармливала конфеты мне.

Моя любовь к родной матери была смешана с жалостью. Она относилась к Алтынгуль-апа, которая была значительно старше ее, почтительно и никогда не прекословила ей, а меня, следуя давним народным традициям – не обращаться к сыну старших родственников по имени, называла “бала”. Но женщины всё же ревновали меня друг к другу. Чувствуя это, я старался подходить к матери, только когда мы оставались наедине. При этом я ее никак не называл. Ни апа, ни тетя, ни даже по имени – Тажихан. И, помню, всякий раз испытывал мучительное волнение, когда нужно было за чем-нибудь обратиться к ней. Бывало, глядя куда-то в сторону, я говорил: “Сегодня вернусь поздно, пойду смотреть кино в соседнем колхозе”.

Первый раз я назвал ее мамой, когда она умирала. Она, словно не веря своим ушам, посмотрела на меня долгим изумленным взглядом.

Уже после ее смерти я понял, что мать жила только мною и только ради меня. Немногословная, она не высказывала своих чувств, мы с ней вообще очень мало разговаривали, разве что порой перекидывались парой шуток. Ее выдавали глаза. Они у нее блестели от радости, когда она смотрела на меня. Встречая меня из командировок, целовала мне руки – в лицо, лоб или голову не смела. Глубоко набожная, мать свято верила, что Алтынгуль-апа, которая смотрит на нас с небес, это может не понравиться.

Мне вспоминается такой трогательный случай. Рано утром мы с сыном собираемся в командировку. Я – куда-то по республике, Саги уезжал на съемки в Белоруссию. И вот две матери провожают нас. Жена хлопочет возле Саги. Обнимая его, напоминает: кушай вовремя, одевайся теплее. И то же самое я слышу от своей матери. Держа меня, уже седого мужчину, за руку, она несмело упрашивает: береги себя, сынок.

Умирая, мать показала окружающим ее родственницам средний палец. Этот жест у казахов говорит о многом. Тем самым мать наказывала: он у меня не только единственный, он – “ортан колдай жiгiт”, то есть всем джигитам – джигит, берегите его.

Женское воспитание, вернее, та свобода, которую предоставляли мне мать и Алтынгуль-апа, пошли мне только на пользу. Я рано научился принимать самостоятельные решения. Грех так говорить, но иногда я думаю: может, и хорошо, что у меня не было отца. Вернись он с фронта, никогда не пустил бы меня в актеры: эту профессию в ауле не уважали.

Бабушкина дочка

На литературное дарование писательницы Мадины ОМАРОВОЙ очень повлияло ее детство.

Воспитывалась она у бабушки. 70-летняя женщина забрала ее от родителей девяти месяцев от роду.

– Она умерла, когда я училась в начальных классах, – рассказывает Мадина. – Но этого десятилетия хватило, чтобы набраться той духовности, которая питает меня и сейчас. Не скажу, чтобы мое раннее детство было совсем уж счастливым и безоблачным, просто оно было другим, чем у других детей. Это ведь совсем разные вещи: когда молодые родители спихивают ребенка в садик, и бабушка, которая целыми днями рядом с тобой.

Она относилась ко мне не как к ребенку, а как к равному себе человеку. Бабушка рассказывала мне о своей жизни. Ей, родившейся в конце позапрошлого века, было что вспомнить. Пережила революцию, голод, репрессии, войну. Из 13 детей у нее осталось в живых только трое. Кто-то умер в младенчестве, кто-то – погиб на фронте…

Веселая и подвижная бабушка в молодости много раз участвовала в айтысах, а в старости пристрастилась к устному народному творчеству. Единственный подарок, который она требовала к праздникам, – пластинки с записями эпосов. Слушая их целыми днями, я воображала себя то Кыз Жибек, то Баян-сулу, то женами батыров – Кортка и Карлыгой… В первом классе меня, едва научившуюся разбирать буквы, бабушка просила читать эпосы. Мне это давалось с трудом, но ей нравилось сравнивать книжную версию с записью на грампластинках.

А потом бабушка умерла. Я вернулась к родителям, где кроме меня росли еще четверо детей.

Вскоре не стало и отца. Мать, учительница младших классов, чтобы прокормить нас, работала в две смены, а вечерами дежурила еще и в интернате. Да и будь она менее занятой, мы с ней вряд ли нашли бы общий язык. Я к ней относилась как к жене старшего брата – теплоты и близости, которая бывает между матерью и дочерью, в наших отношениях не было.

Я стала чувствовать себя не заброшенным, а каким-то непонятым ребенком. Такое состояние было своего рода расплатой за насыщенное духовностью детство с бабушкой. А с другой стороны, я восхищаюсь матерью так же, как и бабушкой. Они обе – очень сильные женщины: одна, следуя традициям, нашла в себе силы отдать своего первенца, другая – взять на себя ответственность за совсем еще маленького ребенка. Я бы так не смогла.

Чтобы избавиться после смерти бабушки от одиночества и найти какую-то отдушину, много читала, а где-то в классе 7-м – начала писать стихи и сказки.

Если первые были ужасны, то сказки, видимо, были неплохие, потому что их стали печатать каждую неделю в районной газете. Первый успех окрылил, и я стала заваливать своим творчеством республиканскую газету «Қазақстан пионерi”, где меня тоже охотно печатали.

Родные небиологические родители

– Я актером мечтал стать с детства, – рассказывает актер Казахского национального Театра драмы имени Мухтара Ауэзова Болат АБДИЛЬМАНОВ. – Это, видимо, зов крови: мои биологические родители – люди искусства. Про мать, народную артистку республики Алтын Ружеву, российская театральная пресса писала, что она первой открыла казахскому зрителю Островского, сыграв на национальной сцене Кручинину в “Без вины виноватых”. Отец, заслуженный артист Оразгали Абдилманов, переиграл всех героев нашего народа – Кабанбай батыра, Балуана Шолака, Срыма Датова.

Почему я людей, благодаря которым появился на свет, называю биологическими родителями? Потому что, по казахским обычаям, они отдали меня в семью бездетных родственников.

Моя бабушка Бибисара забрала меня из города в аул в Аксуйском районе Талды-Курганской области двухнедельным младенцем. Так я стал единственным сыном старшего брата отца Мазимбая и его жены Шарбану. Это очень редкий случай у казахов, обычно в каждой семье в те годы росли по 7–8 детей. Бабушкино воспитание – хорошо или плохо?

Сегодня многие критикуют казахскую традицию – отдавать ребенка родственникам, но, на мой взгляд, это очень хороший обычай. Мое детство прошло в местах, где не было ни радио, ни телевидения. Когда я скакал в степи на лошади или вместе с отцом, настоящим, не биологическим, пас отару высоко в горах, то был одним целым с природой. Там я и поставил свой актерский голос – чабан тихо разговаривать не может.

На чабанской стоянке, где жили всего несколько семей, по вечерам никто не садился за стол по отдельности. Управившись со скотиной, на ужин собирались в одном доме, а потом взоры всех взрослых обращались ко мне. У меня перед глазами стоит картина – керосиновая лампа освещает юрту, а я сижу за низеньким казахским столом с большой книгой эпосов – “Кобланды батыр”, “Алпамыс батыр”, “Рустем-дастан”. Когда, представляя себя артистом, стоящим на сцене, я читал дастаны, седобородые старики плакали как дети. Я и сам тоже переживал за батыров и искренне верил, что эти люди жили когда-то.

Если бы меня в младенчестве не забрали в аул, то я, наверное, вырос бы асфальтным казахом.

Кроме меня у настоящих родителей было еще пятеро детей. Они все окончили русскую школу, а потом – технические вузы, у них менталитет и круг общения совсем другой, чем у меня. Возможно, они образованнее и красивее меня (сестру, например, все считают настоящей красавицей), но никто из них не знает родного языка, историю и обычаи своего народа так, как я. Мы знали, что родные по крови, после окончания школы я недолго жил вместе с ними, но что с того? Такой любви и привязанности, которую я испытывал к аульным двоюродным братьям и сестрам, к ним у меня не было.

Если бы и я, как они, вырос в городе, то актером, наверное, не стал бы.

И отец Мазимбай, и мать Шарбану буквально носили меня на руках. Бабушка Бибисара до 4-го класса таскала меня в школу на закорках, чтобы я, не дай бог, не испачкал начищенные ею ботиночки.

Я очень любил лошадей, и стоило мне попросить отца: “Аке, купи”, – он без слов приводил домой понравившегося мне скакуна, сколько бы он ни стоил. Аулчане иногда пользовались его безграничной любовью ко мне. Я с детства участвовал в кокпарах. Чабаны, натешившись к вечеру игрой в него, подзадоривали меня: “Давай, Болат, попробуй и ты тоже”. Когда я легко перехватывал у них измученного козла и мчался с добычей домой, толпа хохочущих взрослых мужиков устремлялась за мной. Отец, радуясь моей победе, давал играющим суюнши – козла или барана. Потом я узнал, что, оказывается, чабаны, зная добрый нрав моего отца, ради этого и играли в поддавки. Когда вспоминаю этих дорогих моему сердцу людей, в душе у меня закипают слезы.

Комментарий эксперта

– Это явление – “бауырына салу” – можно объяснить заботой о многочисленном потомстве, и как следствие – ранней женитьбой детей, принятой у казахов, – говорит казаховед, учитель высшей категории, лингвокоуч Толеу АЙМАГАНБЕТОВА. – Соответственно, появление детей у юных супружеских пар влекло за собой и определенные сложности. Что сами молодые родители, что само дитя нуждались в заботе умудренных жизненным опытом старших. Потому дедушка с бабушкой активно включались в процесс ухода за малышом, полностью взяв на себя ответственность за него и освободив неискушенных молодых от родительских забот. В обязанности юной мамы входило только своевременное кормление малыша. Совсем не старые родители могли подсобить детям при рождении второго, третьего, а то и четвертого ребенка. Ведь они и сами когда-то прошли через это – раннее создание семьи.

Насколько хорош или плох обычай “бауырына салу” в настоящее время толкуют по-разному. Сторонники традиционной этнопедагогики отмечают следующие плюсы в детях, воспитывавшихся у дедушки с бабушкой:

– они рано заговаривают и успешно овладевают навыками правильной речи;

– они самостоятельны, осознанны, ответственны и добросовестны;

– они растут уважительными, отзывчивыми, милосердными;

– у них хорошо развиваются личностные качества;

– по праву старшинства вырастают лидерами;

– у них отличные организаторские способности;

– вырастают знатоками народных традиций и обычаев;

– духовно богаче своих сверстников.

Наряду с этим немало и отрицательных высказываний. К ним особенно склонны психологи. К приписываемым ими качествам относятся:

– чувство превосходства над другими детьми и сверстниками;

– тяжелые переживания при уходе из жизни дедушки и бабушки;

– глубокая, порой непреходящая обида на своих родителей;

– неумение установить отношения с родными братьями и сестрами;

– ощущение одиночества в среде родных.

Сказать по этому поводу что-то окончательное – очень затруднительно. То, что считалось когда-то естественным и в порядке вещей, нынче утратило свою значимость. Современные дедушки и бабушки полны энергии, они профессионалы, которые могут еще приносить пользу обществу. Многие по достижении пенсионного возраста наконец приступают к воплощению своих творческих идей и замыслов, до которых не доходили руки. Да и устройство семьи уже совершенно другое – молодые семьи больше предпочитают жить отдельно от родителей. Всё это непременно сказывается на взаимоотношениях членов семьи. Самое разумное в нынешних условиях – это принять вызовы времени, прийти к общему взаимопониманию и по мере возможности всячески стараться не оборвать нить преемственности между поколениями. Для этого есть все основополагающие возможности: образование, благоразумие, взаимный компромисс. Думаю, что уже в скором времени обычай “бауырына салу” утратит свою актуальность. Хочу подкрепить свои слова пословицей “Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар” – Есть традиции лучшие и вечные, есть традиции, изжившие себя”.

Суюнши что это за обычай

Наверняка наши читатели подустали от новостей про коронавирус, статистику заболеваний и нарушениях режима ЧП. Корреспонденты «МГ» решили отойти от этой темы и предложить вам почитать о традициях, которые дошли до современного Казахстана. Заодно предлагаем нашим читателям рассказать о тех традициях и обычаях, которые помнят и чтят они. Звоните и пишите на наш номер WhatsApp +77768633636 и делитесь своими историями. А мы пока расскажем о том, что такое сүйінші, байгазы и көрімдік.

Понятия «көрімдік», «байғазы» и «сүйінші» часто упоминаются в разговорной речи казахов. Для многих эти три понятия не отличаются друг от друга и подразумевают одно и то же. 26-летний житель Уральска Мурат Аскербек говорит, что для него это денежные подарки за что-то хорошее.

Обычаи и традиции для казахского народа всегда служили примером поведения и эталоном учтивости и воспитания.

Многие обычаи и традиции дошли и до наших дней. Современные казахи трепетно относятся к ним. Особенно в последние несколько лет народ пытается возродить их. Популярностью начали пользоваться национальная одежда и посуда с орнаментами, музыка, элементы интерьера и не только.

Сүйінші, пожалуй, один из самых приятных обычаев. Человеку, сообщившему добрую весть, полагалось щедрое вознаграждение. Хозяин дома должен был одарить его хорошим подарком, или же сказать «Говори и проси все, что захочешь», тем самым показывая свою открытую и широкую душу.

Традиция просить сүйінші дошла и до наших дней. Благой вестью и тогда и сейчас считалось рождение ребенка и победа на поединках.

Көрімдік и байғазы. В чем различие?

По словам этнографов, сүйінші, көрімдік и байғазы ни в коем случае нельзя путать, они являются тремя разными обычаями.

Что говорят учёные?

В современном Казахстане размер көрімдік зависит от региона. Так, если в южных регионах с гостей за показ невесты можно собрать приличную сумму, то на западе этим похвастаться вряд ли смогут.

Что касается байғазы, то это денежный или вещественный дар за обновку или определенные достижения. Чаще всего «байғазы» дают детям за грамоту, медаль, новые права или обновку. Изначально байғазы давали с целью поднятия настроения детям и поощрения. Это своеобразная похвала, выраженная в материальном виде. Нет ничего постыдного в том, чтобы просить байғазы.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Гостеприимство казахов: традиции и обычаи

Гостеприимство казахов: Wikipedia

Гостеприимство казахов — нормы этикета или особенность культуры кочевого народа? Правила приема гостей характеризуют этнос казахской народности: для казахов отказать путнику в еде и крове считалось грехом. Знания о традициях и обычаях приема гостей помогут оценить богатство культуры казахстанцев.

Традиции приема гостей

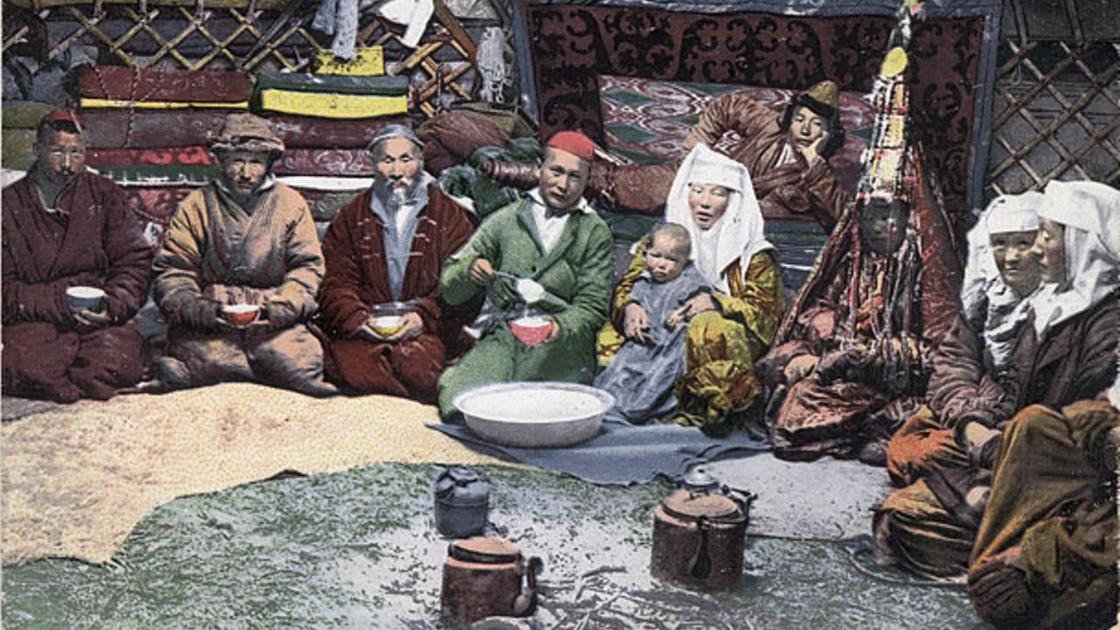

Казахская культура щедра на традиции и обычаи. Среди прочего славится гостеприимство казахского народа. У казахов на протяжении веков формировалось особое отношение к путникам и приглашенным гостям. Их всегда встречали с распростертыми объятиями, особым радушием и щедрыми угощениями.

Казахский народ вел кочевой образ жизни, поэтому с пониманием и уважением относился к путешественникам. Таких людей всегда с радостью встречали в казахских юртах.

Традиция теплого приема гостей называется «конакасы». Казахи усаживали гостей в юрте на почетные места. Сразу же приступали к трапезе:

В старину такой радушный прием был обыденностью. Если хозяева не оказывали достойного почтения гостю, то сразу порицались обществом. Предки верили, что грех одного казаха падал на весь род. Поэтому казахский народ трепетно относится к традициям приема и строго чтит правила гостеприимства.

Казахская пословица о гостеприимстве: NUR.KZ

Традиции и обычаи казахского народа, связанные с приемом гостей, передаются из поколения в поколение. Издавна казахи с особым трепетом относились к этикету. Особое внимание уделяли приветствию гостей:

Гость, которого радушно приняли казахи, в ответ благодарил за теплый прием. Хозяин в конце застолья мог попросить пришедшего путника спеть песню или исполнить композицию на музыкальном инструменте. Как правило, гости исполняли импровизацию. Такая традиция называется «конаккаде».

Одаривание

Еще есть обряд «ат мінгізіп шапан жабу», который связан с особо важными и почетными гостями. Его суть — подарить посетившему дом коня или дорогой и изысканный чапан — халат, который сшит из верблюжьей шерсти и ситцевой подкладки.

Подарки не ограничивались лошадью и халатом. Хозяева дарили соболиную шубу, верблюда, саблю, персидский ковер и другие ценные вещи. Такая традиция уже называется «бес жаксы», что в переводе означает ‘пять ценных вещей’.

Гостеприимство казахов распространялось и на соседей, которые только переехали на новое место жительства. С давних времен сохранилась традиция «ерулик», связанная с приемом новоселов.

Их обязательно приглашали на ужин или обед, чтобы поближе познакомиться. Новичкам так было легче влиться в новое окружение. В современном мире эта традиция по-прежнему живет в семьях, которые проживают в многоквартирных домах.

Казахи — гостеприимный народ, о чем свидетельствуют такие обычаи:

Гостеприимство казахов: рассаживание за столом

Традиции казахского народа, описывающие гостеприимство, связаны с угощением гостя. Накрывали праздничный стол — дастархан. Во время застолья действовали определенные правила, как рассадить гостей.

Казахские традиции требуют, чтобы за столом хозяева располагали вошедших в дом в особом порядке. В этом деликатном вопросе учитывались такие факторы:

При рассаживании гостей соблюдали такие обычаи:

Гостя не принято было спрашивать о том, кто он, откуда, с какими намерениями пришел. Первым делом, пришедший в дом должен утолить жажду и голод, а только потом все вопросы.

Дастархан

Отличительные черты дастархана — щедрость и богатство. Той (пир) традиционно проводился в ауле:

К праздникам казахи готовились по-особенному. Было принято приходить в гости с вкусными подарками — «шашу». Это были баурсаки, сладости и печенье, курт, иримшик.

Гостеприимство казахов: YouTube/Скауты Великой Степи

Дастархан нередко проводили по случаю неприятных событий или трудных обстоятельств, в которые попали соседи. Проводили «уме салу» — предоставляли помощь соседям, если нужно было сделать что-то масштабное, например выстроить дом. Созывали родственников и знакомых, чтобы быстрее возвести жилье. После тяжелого труда хозяин угощал помощников.

Также есть и другие обычаи у казахов, связанные с пиршествами:

Дастархан накрывали на праздники, которые были приурочены к хозяйственным работами. Начало жатвы называлось «қырман майлар», а окончание — «сабан той». В первый день зимовья отмечали «жұрт майлар», а первый день дойки кобыл — «бие бау».

Таких праздников было много, но объединяло их одно — собирали родных, близких и всех желающих разделить с хозяевами праздничный настрой.

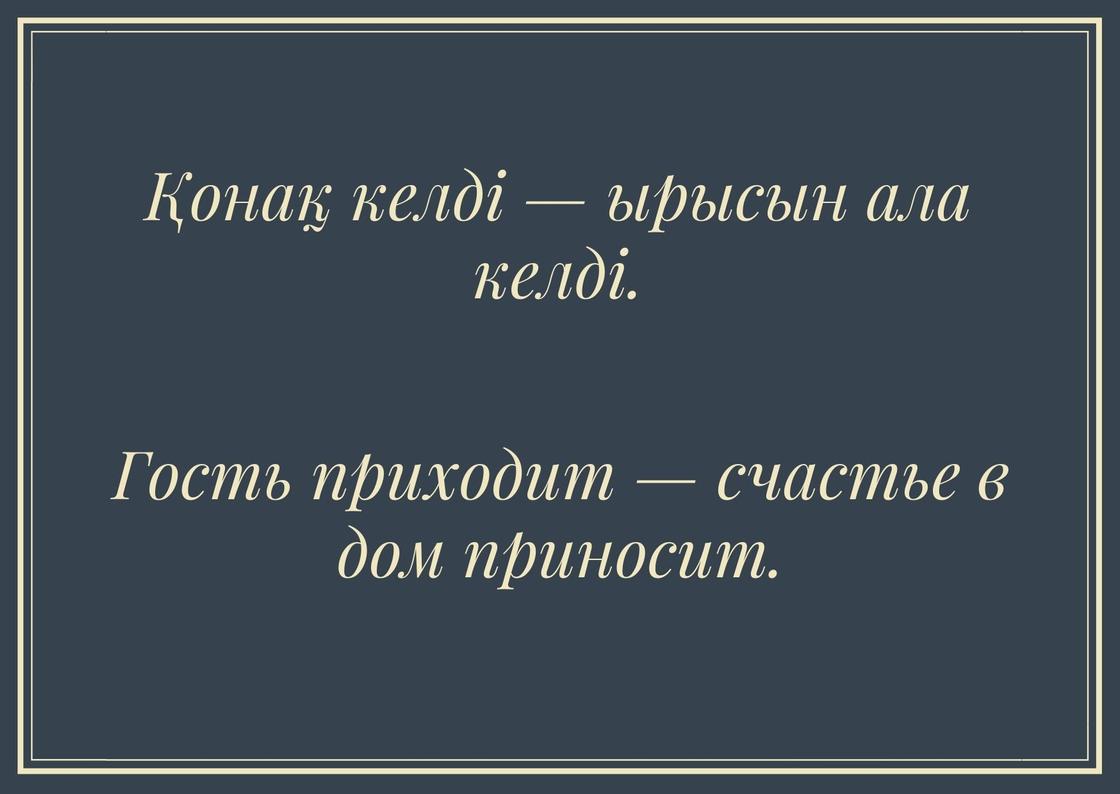

Пословицы о гостеприимстве

Казахская пословица: NUR.KZ

В казахской культуре нередко встречается негласный закон, по которому гостя приравнивают к посланнику Божьему. В древние времени тех, кто не соблюдал правила этикета и традиции гостеприимства, наказывали штрафами.

О гостеприимстве казахов расскажут пословицы, передающие глубокий посыл традиций:

Қонағыңнын алғысы алтыннан қымбат.

(Благодарность гостя твоего, дороже золотого подарка его).

Сыйлы қонағың келсе, итіне сүйек таста.

(Если пришел уважаемый гость, и собаке его кинь кость).

Қонақты сөзбен тойғыза алмайсын.

(Гость не будет сыт словами).

Қонақ келсе, ет пісер, ет піспесе, бет пісер.

(Когда гость приходит, мясо хозяин готовит, если мяса не имеет — лицо хозяина краснеет).

Қонағыңның алтынын алма, алғысын ал.

(Золото у гостя не прости, а лучше благодарность проси).

Благодаря культурному коду, казахов считают одним из самых дружелюбных и гостеприимных народов мира. Сегодня многие следуют культурным традициям предков. И это показывает связь поколений и почтение, с которым казахи относятся к своему культурном национальному наследию.

Уникальная подборка новостей от нашего шеф-редактора