Сретение господне что это за праздник приметы

Сретение Господне: традиции и приметы, что нельзя делать 15 февраля

Слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник отмечается на 40-й день после Рождества Христова. Событие, положенное в основу праздника, описано в Евангелии от Луки. Оно напоминает об исходе евреев из Египта и освобождения от рабства.

Древний иудейский обычай предписывал на 40-й день после рождения принести младенца-мальчика в храм. Кроме того, по закону Моисея, родители должны были пожертвовать годовалого ягненка и голубя. Бедным семьям разрешалось заменить ягненка еще одной голубкой. Эта жертва считалась очистительной – после этого женщине позволялось посещать церковную службу. Если же на свет появлялась девочка, ее мать могла появиться в храме лишь на 80-й день после родов.

Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник тоже последовали древней традиции. С маленьким Иисусом они пришли из Назарета в Иерусалим. И хотя зачатие Марии было непорочным и искупать грех не было необходимости, в знак уважения к установленным правилам Богоматерь жертвовала храму двух голубок.

О какой знаменательной встрече упоминает Евангелие

После завершения обряда к Деве Марии с младенцем на руках подошел древний старец Симеон. Он жил уже 300 лет и был готов завершить земной путь. Но Симеону был дан знак: он должен увидеть Спасителя и только после этого отойти с миром.

Как проводится церковная служба

В философском понимании Сретение означает встречу каждого из нас с Богом. Церковь призывает прикладывать все усилия, чтобы это рано или поздно случилось, и мы поняли важные истины.

В отличие от многих других христианских праздников, даты которых меняются каждый год, Сретение Господне всегда отмечается 15 февраля. В этот день можно сходить в храм на праздничное богослужение. Священники проводят его в голубом облачении – этот цвет символизирует чистоту и непорочность Пресвятой Богородицы. Одежды могут быть белыми, что символизирует божественный свет.

Иногда на Сретение бывает крестный ход. Вода, набранная в этот день в церкви, считается святой и несет целебную силу. А свечи, принесенные из храма, спасают от пожаров и несчастий. Хранить их надо целый год. В некоторых губерниях этими свечами крестообразно поджигали друг другу волосы – считалось, что это спасает от головной боли.

Иконы, связанные с праздником

Солнце на лето, зима на мороз

Наши предки считали, что на Сретение зима первый раз встречается с весной. В деревнях в этот день выгоняли на улицу скот. Начинали готовиться к предстоящей посевной. Лед на реках становился непрочным, и выходить на него уже опасались.

Что категорически нельзя делать на Сретение

Православным христианам категорически запрещено пропускать праздничную храмовую службу. Все верующие должны в этот день зайти в храм, прочесть молитву и зажечь свечку.

Запрещено на Сретение тяжело трудиться.

Нельзя 15 февраля предаваться грусти и унынию.

Но самый строгий запрет касается конфликтов. В этот день ни в коем случае нельзя оскорблять других людей.

Сретение Господне: традиции, приметы, рецепт

Продолжение: Рецепт на Сретение Господне: рыбный пирог от шеф-повара

ПО ТЕМЕ

Крещение Господне: традиции, приметы, рецепт

Яблочный спас 2018: традиции, приметы и рецепты

Сюжеты Православные праздники

В основу Сретения Господне легли события, описанные в Евангелии от Луки. На сороковой день после Рождества Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм в Иерусалиме, чтобы посвятить его Богу. Они также приготовили очистительную и благодарственную жертву – двух птенцов голубей.

В тот день в храм пришел старец Симеон – один из семидесяти двух ученых, которые переводили Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда он работал над книгой Исаии, то встретил предсказание о том, что будущего Мессию родит «Дева». Праведник решил, что это была описка, и хотел исправить слово на «Жену», но ангел остановил его руку. Посланец Бога сказал старцу, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества. Праведник прожил еще 300 лет до встречи с Христом.

Симеон сразу узнал в новорожденном мальчике Спасителя рода человеческого, взял его на руки и благословил. После этого он передал Марии пророчество о мученической гибели Иисуса. В этот день произошла еще одна важная встреча. Младенца увидела 84-летняя вдова Анна-пророчица, которая много лет жила и трудилась при храме. Она поклонилась новорожденному и возвестила о пришествии Мессии по всему Иерусалиму.

«С тех пор Симеона стали называть Богоприимцем, – рассказал корреспонденту » Дни.ру » протоиерей Олег Трофимов, – В момент встречи с младенцем праведника переполняли глубокие чувства, и он запел песню, которую мы каждый раз исполняем в конце вечерни: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

Как отмечает священник, старец являет собой «образ праведности древнего человечества», который встречается с «новым человеком». «Христа называют не только Богочеловеком, но и Новым Адамом, новым человеком, – уточнил Олег Трофимов, – В этот день Ветхий Завет отошел и уступил место Новому. В народе это называют Сретение – встреча самых лучших представителей ветхозаветного человечества с Богом», – поделился он.

В праздник Сретения Господне верующие идут на торжественное богослужение в церковь. Там прихожане получают освященные батюшкой свечи и относят их домой, где хранят у иконостаса в течение года. Эти особые ритуальные свечи зажигают во время молитв. Считается, что они оберегают человека от болезней, а дом – от пожара и молнии. «Сретенские свечи – особые, благодатные, потому что с ними люди встречают Бога», – добавил протоиерей.

Обычай освящения свечей православные позаимствовали у католиков еще в середине XVII века. Митрополит Киевский Петр описал в своем требнике крестный ход христианских священников с зажженными свечами. Таким образом они пытались отвлечь паству от языческих праздников, которые отмечались в это время и были связаны с почитанием огненной стихии.

15 февраля верующие готовят праздничный стол и зовут в гости родственников и друзей. В этот день также принято дарить друг другу иконы. Православные не должны ссориться или ругаться с близкими людьми. Предаваться унынию также нежелательно, иначе счастье может обойти ваш дом стороной в этом году. Кроме того, в праздник Сретения Господне запрещено заниматься какой-либо физической работой.

Наши предки верили, что именно 15 февраля происходит долгожданная встреча зимы с весной. Они внимательно наблюдали за погодой, чтобы предсказать, какой год их ждет. Если в праздник Сретения Господне на улице идет сильный снег, то это значит, что весна наступит с опозданием. Если же светит солнце и тает снег – зиме скоро придет конец.

Девушки, желающие выйти замуж, могут в этот день погадать на имя будущего жениха. В то же время светлый праздник считается неудачным временем для заключения брака. Изменчивая погода неизбежно повлияет на отношения супругов, и брак будет непрочным. Люди, чей день рождения выпал на эту дату, отличаются неуступчивым характером.

В светлый праздник Сретения Господне хозяйки традиционно готовят сдобные изделия в форме птиц, предвещающих наступление нового сезона, – голубей, ласточек и жаворонков. В них могут запечь какой-либо маленький предмет (монетку, кольцо или зерно), чтобы каждый домочадец получил свое предсказание на год. Неизменным украшением праздничного стола также являются блины или пироги, которые символизируют солнце и приглашают в дом весну. «Дни.ру» подготовили для читателей рецепт праздничных «жаворонков».

Жаворонки из теста

Вам понадобится: для опары: 1 стакан воды, 0,5 стакана муки, 3 чайных ложки сахара и 10 граммов сухих дрожжей; для теста: 1/4 стакана сахара, 1 чайная ложка соли, 3 стакана муки и 5 столовых ложек растительного масла.

15 февраля — Сретение Господне: что это за праздник и в чем его тайный смысл

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

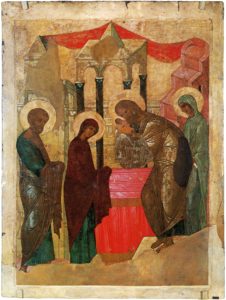

Симеон Богоприимец с Младенцем Христом. Деталь иконы «Сретение». Школа или худ. центр: Москва Середина XVIII в.

Дерево, темпера.

58.5 × 53.5 см Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

События, послужившие причиной ведения сего двунадесятого церковного праздника, описаны в Евангелии:

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм.

И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.

Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет» (Лк.2: 22-39).

История праздника

Сам обряд представляет собой древнее ветхозаветное постановление. Когда из-за жестоковыйности фараона, не желавшего отпустить евреев из Египта, совершилась десятая казнь египетская.

Сретение Школа или худ. центр: Москва Середина XVIII в. Дерево, темпера. 58.5 × 53.5 см Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

И Бог поразил смертью всех первенцев египтян, при этом, однако, Он помиловал первенцев евреев. И в знак сего Господь повелел всех сих последних освящать или посвящать на служение Ему:

Впрочем, женщина, родившая ребенка, могла символически выкупить его после срока своего очищения, который (в случае рождения мальчика) продолжался сорок дней:

Божия Матерь, будучи Пречистой, конечно же, не нуждалась в этом вышеуказанном очищении. И зачатие, и Рождество Сына Ее было неизмеримо выше всякой чистоты. Но ведь Сам Господь, будучи не только святым и безгрешным, но и источником всякой святости, однако исполнил весь ветхозаветный закон, предназначенный для исправления грешных человеков. Точно также и Его Пречистая Матерь ради исполнения закона, т.е. данной его заповеди, через сорок дней после Рождения Сына пришла в храм вместе с Богомладенцем и праведным Иосифом, чтобы (по бедности) принести в жертву за Него двух горлиц и двух голубей.

Когда празднуем?

Отсюда понятно, почему праздник Сретения празднуется 15 февраля – это ровно сорок дней после Рождества Христова – 7 января.

А в храме их встретил (отсюда название праздника, ибо сретение – это встреча) святой праведный Симеон, названный после сей встречи Богоприимцем, ибо он взял на свои руки Богомладенца и произнес пророчество о Нем. О сем праведном старце есть следующее предание. Начинается оно с того события, которое называется:

История перевода Ветхого Завета с еврейского языка на греческий или перевод семидесяти толковников (Септуагинта)

Согласно преданию, посольство с просьбой сделать такой перевод египетский царь Птоломей Филадельф направил к иудейскому первосвященнику Елеазару (годы служения 284-247 г.г. до Р.Х.). Это прошение, хотя и языческого царя, было угодно Богу. Поэтому из среды иудеев были выбраны 72 старца, отличающиеся благочестием, благоговением и хорошим знанием Священного Писания. Они-то и сделали сей перевод.

Ибо если бы это было лишь человеческим предприятием, то тексты должны были бы разниться. Ведь одно и то же слово можно перевести по-разному. К примеру, слово «кровать» можно перевести так: «постель»,«ложе»; «одр». Поэтому то, что все переводы разных толковников слово в слово совпадали, свидетельствовало, что ими в сем святом деле руководил Один и Тот же Святой Дух!

Предание также говорит, что одним из этих семидесяти двух толковников был праведный Симеон. Для перевода ему среда других досталась Кинга пророка Исайи. Дошедши до слов:

«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.7: 14),- Симеон по-человечески, по понятным причинам усомнился в этом, желая исправить слово «Дева» на слово «Жена».

Но тогда ему явился Ангел Господень и запретил делать это, сказав, что сие зачатие и Рождение есть выше естественное чудо Божие, а сию Деву и Ее Младенца в свое время увидит и сам Симеон.

В каком городе состоялась встреча

Что и сбылось при Сретении, бывшем в храме Божием в Иерусалиме.

Отвлекаясь немного в сторону от общего повествования, тут следует сделать одно полезное замечание. Иудеи в полемике с христианами часто утверждают, что в данном месте книги пророка Исайи (Ис.7: 14) по-еврейски написано не «Дева», а «молодая Женщина». Но это легко опровергается, и святые отцы действительно так опровергали их хулы, ссылаясь на контекст Священного Писания:

Итак, эти библейские слова — есть ни что иное, как знамение. Некое чудесное, сверхъестественное событие, удостоверяющее слова Господа. И то, что «Дева во чреве приимет и родит Сына», — это действительно и чудесно, и сверхъестественно!

Но если же это сделает «молодая женщина», то, очевидно, что никакого чуда и ничего превосходящего естество в этом нет. Ведь женщины, особенно молодые, зачинали и рожали от века, и никто в этом чего-то особо выдающегося из общего порядка вещей не видел. Поэтому по иудейскому толкованию этого места Священного Писания здесь никакого знамения, якобы, нет. А оно, согласно слову Господа (Ис.7: 11.14) на самом деле есть! Таким образом, иудеи, пытаясь здесь оспорить православие, лгут и на Библию, и на Господа!

Но продолжим повествование о Сретении, которое также есть

Встреча Ветхого и Нового Заветов

Перевод семидесяти был сделан в третьем веке до Р.Х., и уже тогда Симеон был старцем не только по благочестию, но и по возрасту.

Иисус и Симеон. Картина современного художника Андрея Алексеевича Шишкина (19602 г.р)

Следовательно, когда он увидел Богомладенца, ему было более трехсот лет! Столько он прожил, поддерживаемый благодатью Святого Духа, ради исполнения того пророчества ангела, что он увидит Деву и Ее Младенца.

Но с другой стороны, для старца такое долголетие и долголетнее ожидание было, конечно, тяжелым и тягостным. Ведь Давид говорит:

«Лета наша яко паучинапоучахуся, дние лет наших, в нихжеседмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь» (Пс.89: 10),

— т.е. человек живет семьдесят или восемьдесят лет, а та жизнь, которая бывает и после этого возраста, это уже не жизнь, а «труд и болезнь». Что в полной мере испытал праведный Симеон, прожив в несколько раз больше восьмидесяти лет и от всей души ожидая исполнения вышеуказанного пророчества.

И этот его труд и ожидание были прообразом ветхозаветного закона Моисеева. Который более тысячи лет трудился, пытаясь спасти человека, и не мог этого сделать,

И эта встреча Ветхого Завета в лице праведного Симеона и Нового – в Лице Богомладенца Христа символически произошла во время Сретения. И как сей праведник, уставший от множества дней, отходит, так и все отжившее свой век ветхозаветное.

Поэтому те слова, которые произносит старец о себе:

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля», — это также сказано и о Ветхом Завете.

И не случайно, что эти слова за православным богослужением читаются или поются в конце вечерни, которая символизирует ветхозаветное время.

Пророчества святого Симеона Богоприимца

«И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лк.2: 34), — это пророчество о Богомладенце Христе.

Более точно оно звучит на церковно-славянском языке:

«Се, лежит Сей на падение и на востание многим во Израиле, и в знамение пререкаемо» (Лк.2: 34).

И действительно, вышел Господь на проповедь, и одни – простые, смиренные рыбари «востали», т.е. стали великими апостолами; а другие – гордые первосвященники, фарисеи и саддукеи, мнящие себя чем-то «великим», но не принявшие Христа, этим сами себя унизили, став Его изначальными врагами!

А слова «в знамение пререкаемо» указывают на образ воинской брани. Когда воины одного войска всячески стремятся защитить свое знамя от врага, а другие, противящиеся им, изо всех сил пытается вырвать сие знамя из рук противника, навести этим на него страх и тем одержать полную победу.

Так и в истории христианской Церкви: иудеи пытались вырвать у нас наше Знамя, воздвигая на Него ту исконную иудейскую хулу, что Он, якобы, «не Христос»; язычники клеветали, что Он, якобы, «не Бог», а атеисты лгали и лгут, что Его, якобы, «нет и никогда не было».

А Божией Матери святой праведный Симеон предрек:

И конечно же, как когда-то враг, хотя и безуспешно, но искушал Спасителя в пустыне (Мф.4: 1-11), так точно же он пытался во время этой величайшей скорби искусить и Его Пречистую Матерь. Пытался, но с тем же «успехом»! Владычица осталась непоколебимой и душой, и сердцем, не только не издав ни одного стона ропота, но даже не приняв ни одного самого малого ропотного помысла! Явив этим, что Она есть Вторая Ева, Которая не только не виновна в грехе первой, но является Помощницей Спасителю в деле искупления рода человеческого!

Некоторые сведения о Симеоне Богоприимце

Умер праведник вскоре после встречи с Младенцем Христом и Святым Семейством в Иерусалимском храме. Ему было 360 лет.

Согласно отдельным историческим источникам, в 1243 году мощи святого Симеона появились на берегу Адриатического моря в городе Зара (сейчас — город Задар в Хорватии). Сегодня мощи покоятся в реликвариях в двух хорватских городах: в Задаре и Загорье. А в немецком городе Ахене хранится десница (правая рука) праведного Симеона Богоприимца.

Десница (правая рука) праведного Симеона Богоприимца —покоится в кафедральном соборе города Ахен в Германии. Раз в семь лет, по старой традиции, ее выставляют для поклонения верующих — это знаменитое на весь мир Ахенское паломничество. Хранится святыня в украшенном драгоценными камнями реликварии.

Весьма поучительная история

До шестого века по Р.Х. он праздновался, но не так торжественно, как ныне. Лишь при благочестивом императоре Юстиниане (годы правления 527-563 г.г.) он был причислен к числу двунадесятых и стал отмечаться так, как сейчас.

Тогда-то некому благочестивому христианину было откровение, что, если будет установлено торжественное празднование Сретения, бедствия прекратятся. Так и было сделано: и уже 15 февраля сие евангельское событие было отпраздновано как двунадесятый Господский и Богородичный праздник (о чем будет сказано несколько ниже). И действительно, все эти страшные бедствия, особенно мор, прекратились!

Духовный смысл праздника

Сретение – это встреча. Так и мы, каждый из нас, православных христиан нуждается во встрече с Господом. Однако, многие, помышляя и мечтая о ней, ошибочно думают, что Сам Господь, Божия Матерь, ангелы или кто-то из святых должен явиться им.

Так и праведный Симеон сподобился сей встречи тогда, когда не ожидал; и таким образом, о коем не мог предугадать. И мы о себе должны подобно сему думать, предоставляя сие благодатное дело Господу. В этом, думаю, и состоит основной духовный смысл сего праздника!

Что нельзя делать в этот день

По вышеозначенной причине основного духовного смысла праздника Сретения в этот день нельзя предаваться суетным и, тем более, греховным делам. Ибо этим мы оттолкнем от себя Спасителя, и желанная встреча с Ним не состоится.

Вместо работы и суетных развлечений в сей день, лучше пойти в православный храм на литургию, и, если мы готовы, исповедаться и причаститься. Затем остальное время провести в молитве, чтении Священного Писания, творений святых отцов.

Особенности богослужения

Он является двунадесятым Богородичным праздником, но имеет признаки и Господского двунадесятого. Это, в частности, само название – Сретение Господне. На литургии во время малого хода возглашается входной стих. Всенощное бдение и литургия заканчиваются особым отпустом. А до литургии, а иногда и после нее обычно совершается малое освящение воды и освящение свечей.

Сретенские свечи

Они освящаются особым чином и только раз в году на Сретение, отсюда и их название. Любая церковная свеча – это жертва Богу. Раньше иудеи приносили Ему во всесожжение животных, но мы, христиане, приносим не такую кровавую жертву, а бескровную. Впрочем, также состоящую из воска – вещества животного происхождения. Символически это означает, что наша душа должна быть такой же мягкой и податливой под действием благодати Божией, как и воск под действием солнца.

Преподобный Серафим Саровский говорил, что возжжение церковных свечей угодно Богу, поэтому в его келье они горели постоянно. Сретенская же отличается от других, также освящаемых церковных свечей, большей благодатной силой в силу особого чина освящения. Подобно тому, как Крещенская святая вода сильнее святой воды малого освящения.

Кроме того, Сретенская свеча была незаменимой в трудных родах, при пожаре в селе, других катаклизмах. В давние времена ее ставили, когда человек умирал от «черной болезни» (так называли эпилепсию). Освященная свеча помогала душе перейти в иной мир.

В чем помогает молитва с возженной сретенской свечой перед иконой праздника

При возжжении такой свечи в храме или дома поэтому следует помолиться Богу, в частности, можно молитвенно произнести свои прошения.

Дабы она действительно состоялась, принесла нам пользу и направила ко спасению. Ибо по причине атеизма и порождаемых им извращений души, мы, по нашему своеволию, можем даже отпасть от Бога в результате такой встречи. Это и есть та причина, по которой Спаситель зачастую не открывает Себя нам.

Разумеется, при этом можно просить и много другое:

.Если Господу эти прошения будут угодны, а для нас полезны, Он их исполнит.

Приметы, обряды, обычаи и народные традиции

Сретение символизирует встречу холодной зимы и наступающего жаркого лета. В народе этот день называют также первой встречей весны — считается, что после Сретения морозы уже идут на убыль и скоро можно ожидать дыхания теплого весеннего ветра.

15 февраля в народе замечали изменения в природе. Сосульки, замеченные на крышах, следовало собрать, чтобы потом растопить и получить целебную воду, которую можно добавить в питьевую. Вода, разбавленная талой водой, считалась целебной, ей лечили разные раны, болезни, снимали порчи и колдовство, а также умывались ей от злого глаза. Воины перед битвой всегда пили эту воду, чтобы остаться живыми.

При помощи святой сретенской воды лечили скот. Его хозяева кропили святой водой во время первого выгона. Пасечники брызгали ульи, чтобы защитить своих подопечных от вреда.

Плохой приметой дня была болезнь. Считалось, что если человек заболел, то даже небольшое недомогание может обернуться частыми болезнями в течение всего года. Защитить от хвори поможет только поход в церковь. Освятив там воду, вечером перед сном следовало ее выпить. При этом надобно помолиться об избавлении от болезни.

Другие приметы:

Святая сретенская вода поможет справиться с прилогами

Она также обладает особой силой, в частности, помогает нам в наших болезнях, как тела, так и души. Что касается тела, то об этом уже достаточно сказано. Но и в душеспасении эта вода весьма полезна. Особенно при нападении вражеских прилогов.

Обычно у новоначальных, неопытных подвижников бесовский прилог мгновенно вызывает действие той или иной страсти. Посему такие неопытные христиане часто отожествляют одно с другим, т.е. бесовский прилог с собственной страстью. Хотя это достаточно разные вещи.

Не понимая этого и отождествляя одно с другим – прилог со страстью, неопытный подвижник, бывает, просит у Господа освободить его от прилогов врага. Что для падшего человека совершенно невозможно. Ведь если Сам Господь в пустыне (Мф.4: 1-11) и после того терпел прилоги вражьи, легко, впрочем, их побеждая, то тем более это должны терпеть и мы.

Чем полезна именно сретенская вода?

В отличие от крещенской её можно пить в течение всего дня, а не только натощак. Мы получаем такую же благодатную помощь святого Симеона Богоприимца, как, если пьем никольскую св.воду.

Пришел к тебе бесовский прилог, появились дурные помыслы – попей святой воды, молитвенно попроси помощи у праведного Симеона, и невидимая брань утихнет.

Только при этом надо самому ненавидеть эти самые дурные помыслы, особенно блудные. Если они для нас сладкие, и мы сами их хотим и возбуждаем в себе, то никакая святыня или молитва нам не поможет. Поскольку мы сами себе будем искусителями, да еще и старца оскорбим, у коего, якобы, просим помощи!

Иконография праздника

Первое изображение

Фрагмент мозаики на арке римской базилики Санта Мария Маджоре. 432–440 г. Италия.

«Первое дошедшее до наших дней изображение Сретения находится на аркеримской базилики Санта Мария Маджоре и датируется 432–440 годами. Оригинальные особенности композиции свидетельствуют о том, что традиция изображения еще только формируется. Постепенно, в течение нескольких веков, в византийском искусстве вырабатывается симметричная композиционная схема: в центре изображаются Богородица и Симеон, позади них — Иосиф Обручник и Анна пророчица.

Богомладенец передается старцу над престолом, через престол, что указывает на искупительную жертву Спасителя.

Богомладенец может изображаться и на руках у Матери и в объятиях Симеона.

Иногда художник представляет сам момент передачи: протягивая Сына, Пресвятая Дева еще не отпустила Его из рук, а старец уже коснулся Спасителя, но еще не поднес к себе. Такое композиционное решение делает все изображение более драматичным.

Богомладенец зримо предстает «связующим звеном», соединяющим две эпохи — Ветхозаветную и Новозаветную. Весь людской род в лице Симеона и Анны приемлет благую весть о воплощении Сына Божия».

Что соответствует вышеприведенному разделу о значении праздника Сретения как встречи Ветхого и Нового Заветов.

Первый, в лице святого праведного Симеона, приемлет Богомладенца – Творца и Законодателя Нового Завета.

А с блаженной кончиной сего праведника («Ныне отпущаеши…») отходит и все ветхое, сменяясь новым, евангельским «вином, вливаемым в новые меха»!

«После окончания периода иконоборчества появляется новая несимметричная иконографическая схема изображения Сретения: Богородица, праведный Иосиф и пророчица Анна подходят к дверям Храма, на ступенях которого стоит Симеон. Торжественное шествие изображено двигающимся слева направо, поскольку именно так идет запись текста в европейских языках, наш глаз привык, разглядывая объект, двигаться в таком направлении.

В конце XVI века на Руси появляется пространный иконографический извод, созданный на основе праздничных чтений «Пролога» и Акафиста Богоматери. По периметру иконы, вокруг сцены Сретения изображаются предшествующие и последующие события».

Икона Сретения прп. Андрея Рублева

Сретение Мастерская Андрея Рублева Школа или худ. центр: Москва

1408 г.

124 × 92 см

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия Инв. 2135 Происходит из праздничного чина Успенского собора во Владимире

Из картин наиболее известна картина Рембрандта, названная «Старец Симеон во храме, написанная в 1669 году. И ныне находящаяся в Национальном Музее Стокгольма.

Симеон в храме или хвалебная песнь Симеона-картина голландского художника Рембрандта, написанная маслом на холсте около 1669 года. Она находится в коллекциях Национального музея в Стокгольме с 1949года.

Стихи и песни

Празднику Сретения посвящали свои стихи (некоторые из которых затем становились песнями) многие поэты. Приведем лишь несколько подобных поэтических произведений:

Александр Бехтин. Сретенье

В беззвучной тишине услышать,

И в шуме городском узнать.

Не обмануться,

И не разминуться.

Увидеть,

Полюбить,

Понять.

Не заслониться

И не отвернуться.

И слепнувшей душой прозреть!

И разглядеть.

И, умалив себя, суметь

Открыться,

В преклонении склоняясь.

Расплакаться,

Омыться,

И принять!

И возвратиться,

Чтоб себя узнать.

А в будущем, чему бы не случиться,

Всегда надеяться,

Держаться

И молиться.

И больше не терять.

14 февраля 2012 года

Виктор Тур. Симеон. Сретение Господне

В Рефаимской долине лишь камни одни,

ВРефаимской долине — усталость и боль.

Мне Господь подарил слишком долгие дни,

Многолетних страданий — почётная роль.

Вифлием далеко — что же там, как же там?

Сколько ждать мне еще? Что мне людям сказать?

И насмешки за мною бегут по пятам,

Сотню лет я всё жду… Я устал столько ждать…

Я, Господь, не ропщу, моя вера при мне,

Но когда же Спаситель на землю придёт?

Ангел Твой появился однажды во сне,

Осветил Твоей мудростью весь небосвод.

Он поведал о счастье увидеть Того,

Кто на казни искупит людские грехи,

Неужели Ты сына убьёшь своего?

Неужели дела уж настолько плохи?

В неразумье своём трудно Бога понять,

Божий промысел не для земных мудрецов.

Если замысел мне ни постичь, ни объять —

Твою волю смеренно исполнить готов…

День настанет — я знаю! Оденусь в шелка…

В храм войду, славен дом Твой, Господь!

Мне, счастливому, дашь подержать на руках,

Чудо жизни и веры — Твою кровь и плоть.

Со слезами в глазах, я уверую вновь,

Что разрушишь тот мир, коим правит злой Рим.

Я пойму в этот миг, что Господь — есть любовь,

И спокойно предстану пред ликом Твоим…

Игорь Онуфриенко. Сретение

Есть Бог и я, есть я и Бог —

Две неразрывных единицы…

Исканий искренних итог

Позволил нам соединиться.

Из всех дорог — дорога в храм.

Остановлюсь на перепутье —

В благодаренье тем слезам,

В благодаренье той минуте,

Когда в безмолвии греха

Уста открылись покаянью,

Внимая пламенным стихам

В лучах надмирного сиянья.

Через людей — к людским сердцам.

Через людей — к попытке верить.

Открыта всем дорога в храм —

Лишь отвори молитвой двери.

Навстречу чуду, человек!

В счастливом, радостном прозренье

Вольемся в благостный завет

Души и Духа единенья!

А. Огильви. Сретение Господне

Стоит во Храме Симеон —

Он Духом Божьим приведен.

В нем сердце пламенем сгорает,

Он молится и ожидает.

И вот — с Младенцем на руках,

По ступеням легко ступая,

С любовью кроткою в очах

Приходит Мариам Святая.

Младенца в руки старец взял.

Вознес мольбу к Творцу Вселенной,

И, Богам свыше вдохновенный,

В слезах, он радостно сказал:

«Се, ныне, с миром благодатным

Берешь меня, Господь благой —

Я зрю с веселием отрадным,

Спасенья Промысел святой.

Честна, Господь, Твоя держава.

Се — свет любви, щедрот Твоих,

На просвещенье чад земных,

И чад Израилевых слава»

Николай Васильевич Реморов (1875–1919), священник с 1904 г.

Печатался в «Тамбовских епархиальных ведомостях»

Он пришёл во храм покорный,

Божьей воле предался…

Славит Бога лик надгорный,

Фимиама дым взвился.

Старец взял младенца в руки,

Взоры к небу приподнял …

Смолкли ангельские звуки,

Лик архангелов внимал:

— «Ты пришёл желанный, жданный!

Ты пришёл спасти людей!

Свет – неверным, честь – избранным,

Час кончины Ты моей!»

Как поздравить с праздником

У православных христиан принято поздравлять друг друга с церковными праздниками, особенно с такими большими, как Сретение.

Что весьма актуально в наше атеистическое время. Кроме обычного поздравления: «С праздником!», — можно прочитать или пропеть его тропарь, кондак или величание, которые приведены ниже.

Если поздравляющий обладает хорошей памятью, он может прочитать и один из вышеприведенных стихов или хотя бы один его куплет. Наверняка Вашим верующим родственнику или другу будет приятно такое поздравление!

Протоиерей Георгий Городенцев

Тропарь, кондак, величание

Тропарь

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды — Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго нам воскресе́ние.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.