самолет на магнитном поле

Принцип полёта в магнитном поле

. Древнее мореплавание начиналось без всяких теоретических знаний о мореходстве. Но однажды Архимед открыл закон о выталкивающей силе воды. Теперь все знают, что корабль может плавать по поверхности моря только в том случае, если его объемный вес меньше удельного веса воды. В другом случае он просто утонет.

. Спустя тысячелетия, интуитивно полагаясь на закон Архимеда, человек впервые поднялся в небо на воздушном шаре. Объемный вес шара (г/см3), надутого горячим воздухом, оказался на много меньше атмосферного давления, которое и вытолкнуло шар в небо вместе с человеком. Так впервые сработал закон о выталкивающей силе в воздушной среде.

. Теперь ученые приблизились к понятию, что магнитное поле Земли тоже имеет выталкивающую силу. Но выталкивает оно не морской корабль или воздушный шар, а структурное магнитное поле, возникающее из поликристаллической структуры. Индукция «доменов» этой структуры строго параллельна, но излучаемые магнитные потоки противоположны по направлению, благодаря чему и возникает сила выталкивания. Конечно, эта сила составляет очень малую величину, около 0,01 г/см3. Однако она могла бы нам пригодиться.

***Несмотря на то, что силовое поле структуры максимально замкнуто само на себя, тем не менее «крохи» её избыточной энергии образуют ничтожную на вид выталкивающую силу, которую даже ракетостроители в расчет не принимают. Мол, есть ли от нее хоть какой-то прок? Посмотрим.

. Энергия любого живого организма тоже замкнута сама на себя. А ее направление индукционных потоков чем-то сходно с вышеназванным кристаллом. Следовательно, сила выталкивания действует и на биополе любого живого существа, включая человека.

Разумеется, эта сила очень мала, чтобы люди могли почувствовать, что их куда-то толкает магнитное поле Земли. Точно также мало кто чувствует атмосферный столб, давящий на них с силой «214» килограммов.

. Однако, используя именно эту силу, ученым Америки удалось заставить летать подопытных лягушек. Они посадили их в камеру с очень сильным электромагнитным полем, и те стали летать по камере как всемирно известный фокусник Дэвид Копперфильд. Тот тоже парил над сценой на глазах у сотен зрителей как некий Ариэль, из фантастической повести Александра Беляева «Ариэль». Но возможность полёта фокусника также ограничена пределами его сценического пространства, вернее размерами искусственно созданного им поля.

. Таким образом, полет Копперфильда над сценой идентичен полету лягушек внутри магнитной камеры,- разница только в размерах полётного пространства. К тому же, чтобы повысить подъёмную силу в мощном потоке электромагнитных волн, Дэвид надевал под свитер своеобразную «кольчугу» из магнитиков с соответствующей структурой полей. А следящий за ним оператор управлял полётом и, включив за кулисами огромные электромагниты, реостатом увеличивал или уменьшал их выталкивающую силу. Так, потеряв земное притяжение, и паря в воздухе как космонавт, иллюзионист превращался в своеобразный ротор, парящий над статором.

. Отвечая на вопрос: «отчего люди не летают как птицы?», можно сказать, что их удельный, точнее, объемный вес (г/см3) слишком далек от объёмного веса атомов водорода. Иначе, люди плавали бы на уровне озонового слоя, с тоской глядя на отторгнувшую их земную поверхность. Однако йоги, умеющие управлять своими энергетическими узлами (чакрами), способны как-то изменять вес своего тела даже в «слабом» магнитном поле Земли. Этот «фокус» осуществить гораздо трудней, чем полет лягушки,- нужны упорные тренировки тела. Вероятно, чтобы повиснуть в воздухе, йоги перекачивают через свой организм огромный поток магнитного поля Земли, накачивая своё тело избытком энергии. Никто не знает, как такое возможно и как изменение структурных биополей в их организме отражается на их здоровье. Впрочем, они и шпаги глотают, и на иголках спят, и жар ногами разгребают, а им всё нипочем. Но речь не о них.

. Речь пойдет о том, что структурное поле нужного качества можно создать искусственным образом, собрав энное количество магнитов в своеобразную структуру. Из такой «кольчуги» можно построить достаточно тонкую оболочку для объектов, способных летать в магнитном поле Земли. Вне земного притяжения они будут двигаться с еще большей скоростью и лёгкостью.

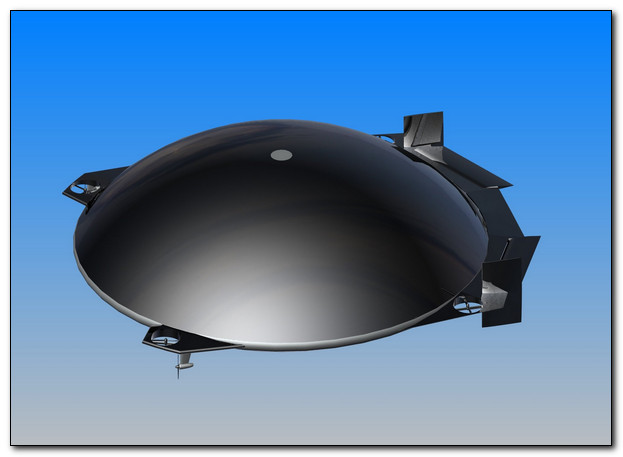

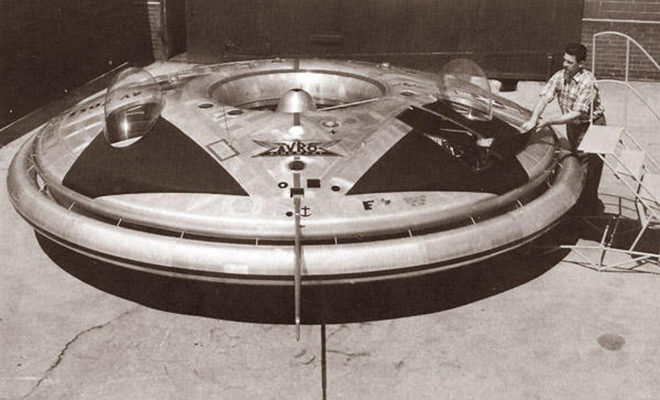

. Правда, чтобы объёмный вес летательного аппарата мог снизиться до 0,01 г/см3, его конструкция должна быть пустотелой и очень большой. Причем, взаимодействуя с полем Земли, немалую роль играет конфигурация аппарата. Так, для полета более всего подходит форма тарелки с накрытой сверху крышкой. Если объем тарелки составит примерно 10000 м3, а вес оболочки вместе с оборудованием и экипажем не превысит 100 тонн, то показатель ее объемного веса (0,01 г/см3) будет равен выталкивающей силе (0,01 г/см3). То есть, вес тарелки окажется нулевым. Но как же она взлетит.

. Преодоление силы гравитации, движение по небу как по земной тверди, произойдет за счет изменения кривизны силовых линий внешнего поля, вокруг летящего аппарата. Нижняя кривизна (дельта t2) уплотнит под днищем тарелки гораздо больше линий внешнего поля, чем кривизна (дельта t1), образованная над «крышкой» тарелки (см.рисунок). Разность «верхнего» и «нижнего» (пружинящего) магнитного давления будет неоднозначной, что и поднимет тарелку вверх. А сидящий внутри объекта пилот-оператор, управляя верхней и нижней кривизной,- это дело нехитрое(!),- может управлять взлетом и посадкой.

. Аппарат будет летать бесшумно, с любой скоростью и, практически, не отражаясь на экранах радаров. Ведь, уплотнённое поле вокруг тарелки, поглощая радарные импульсы, не позволит им отразиться обратно.

*** ***

Магнитолет Филимоненко. Физик реализовал модель летательного аппарата на магнитном поле, а потом проект засекретили на 30 лет

В 1952 году советский физик представил в проектное бюро действующую модель летающей машины нового принципа. Магнитолет Филимоненко прошел публичные испытания и взлетел на глазах у членов комиссии. Уже через несколько дней проект засекретили на следующие 30 лет.

Имя Ивана Степановича Филимоненко в научных кругах Советского Союза впервые услышали за два года до презентации магнитолета. Физик утверждал, что сумел реализовать метод холодного ядерного синтеза — забегая вперед стоит сказать, что ничего подобного современная физика не знает. Идеи Филимоненко показались странными и в 1950-м году. Перспективного ученого от ссылки в сибирский научный городок спасли тогда Курчатов и Королев.

Вместо Сибири Филимоненко перевели в одно из секретных (других в СССР практически не было) бюро — МКБ «Красная Звезда». Здесь ему отдали на откуп доработку реакторов для ракет, но большую часть времени физик посвятил разработке собственного летательного аппарата. Конструкцию он назвал магнитолетом.

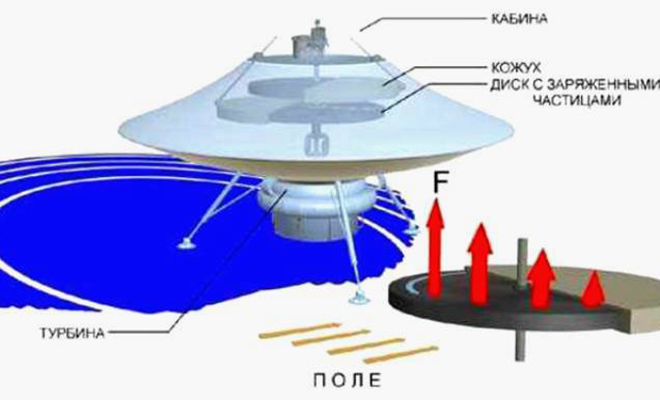

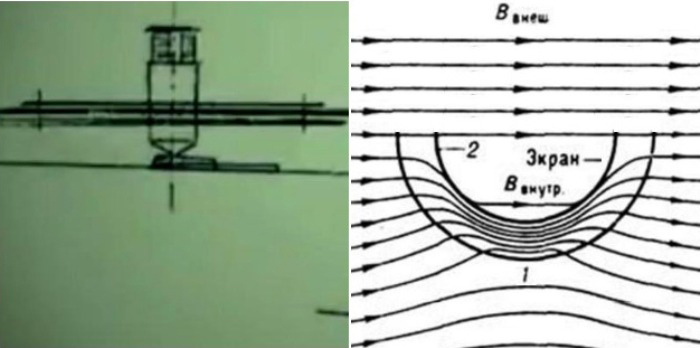

Филимоненко утверждал, что его механизм основан на отталкивании от магнитного поля Земли. Внешне магнитолет представлял собой два диска, вращающихся в разных направлениях. Ниже сохранившаяся схема работы аппарата, как ее представлял физик:

Как утверждал Филимоненко, скорость вращения дисков его аппарата достигала 1000 оборотов в минуту. По словам физика, это обеспечивало подъемную силу, достаточную для подъема как минимум 300 килограммов.

Благодаря покровительству все того же Курчатова, Филимоненко получил разрешение на демонстрацию опытного образца своего изобретения. В точности неизвестно, что произошло на испытаниях, но, как и было сказано выше, проект магнитолета засекретили.

Примерные и чертежи предполагаемого магнитолета Филимоненко:

К сожалению, подробной схемы устройства физик после себя не оставил. Проект магнитолета так и остался проектом.

Ковер-самолет на магнитной тяге

— Приборы самолёта могут сами включаться и отключаться от влияния магнитного полюса Земли. А если недалеко летающая тарелка, у которой тоже с разных сторон неоднородные полюса, и самолет попадает с ней в один полюс, то самолет резко швырнёт или просто сбросит. А НЛО, мне кажется, дозаправляются энергией грозовых разрядов. И если оба находятся в одних грозовых облаках, то выйдут из строя все реле, и самолёт обречён. Потому что с очень мощным влиянием магнитно-силовых линий «тарелки» лётчик ничего сделать не сможет. Особенно если самолёт летит не сбоку, а сверху или снизу. И по поводу гибели Гагарина было много споров. Если бы я мог где-то изложить свои работы… Но мне нужна поддержка, люди, которые осознали бы и увидели в них правду.

Я свои патенты разместил в Интернете, чтобы ими могли пользоваться и брать себе на вооружение. Не так давно мне звонил Егоров, который баллотировался вместе с Медведевым на пост президента России. Он заинтересовался моими материалами.

Когда я с человеком разговариваю и он несёт бред, понимаю, что это не так. У каждого своя большая земная дорога и маленькие коридорчики… Учёный не может быть нормальным, он неизбежно «сдвинется» на своей науке. Да, бывает, что перескакивает…

Белый след в реальную вечность

— С чего началось ваше изобретательство?

— 11 июля 1968 года ночью я возвращался с молодежной «тусовки». С одной стороны дороги была степь, с другой частные постройки. Метров за триста до дома меня вдруг что-то резко остановило. Оглянувшись, увидел: в мою сторону бесшумно двигался увеличивающийся ярко белый свет. Пролетев на высоте примерно 80-100 метров со скоростью 60-80 км/час, он скрылся за степным горизонтом.

Еще сильнее поразило меня то, что за тем «светом» на 4 – 5 километров тянулся яркий шлейф диаметром около трех метров. При этом он ничего вокруг не освещал. Вскоре начал с треском исчезать, превращаясь в массу отдельных белых комочков.

Впоследствии, пытаясь понять увиденное, я перечитал горы литературы, но ничто не могло объяснить такое явление.

Лет восемь спустя мне в руки попали два постоянных магнита. Манипулируя ими, неожиданно для себя осознал их прямую причастность к давнему явлению.

Так началось мое конструирование нетрадиционных энергоустановок, совершенно новых видов транспорта, в том числе авиакосмического назначения.

— Вы, вероятно, опробовали свою теорию на конкретных моделях…

— Конечно. Первой успешной «модернизацией» стал поршневой двигатель, энергия в который была заложена как минимум на 5-6 лет беспрерывной работы.

— И как он выглядел?

— Две головки блока из постоянных магнитов, между ними магнитный поршень. Однородные полюса отталкиваются, и поршень оказался в эпицентре сильного давления. Прерывая его экранными пластинами, мы заставили поршень делать возвратно-поступательные движения.

В модифицированном роторном двигателе мы использовали действие центробежных сил благодаря резиноподобному материалу, из которого была изготовлена основа статоров и ротора. Особенность конструкции в том, что магнитный ротор не крепится, а постоянно висит на магнитных подушках юлообразных статоров. При работе возникает индукционное поле, которое с силой отталкивает объект от себя; его противоположный полюс, внутри, с неменьшей силой притягивает. Вес машины становится минимальным за счет центробежных сил вращающегося вала.

На этом же принципе я разработал высокоточную боевую систему ТООН-1 (транспортный объект особого назначения), которая может в сотни раз дешевле и быстрее доставить спецгруз в любую точку планеты. Применима даже для нейтрализации опасного неземного тела (к примеру, метеорита). Не только физически, взрывом, но и путем создания мощного искусственного магнитного поля, благодаря которому тело сойдет со своего курса и без разрушений отдалится от Земли.

К тайне движения НЛО

Бегом от жаркого Светила?

В полете – Баба Яга

Воздушные суда на магнитной подушке.

Современные технологии, внедряемые в авиации должны вестись не только для усовершенствования воздушных судов, хотя именно от этого в большинстве случаев зависит безопасность авиаперелётов, но и в других областях, также непосредственно касающихся авиации, в частности, и на аэродромах.

Магнитная левитация не является какой-либо кардинально новой разработкой, поскольку применяться она стала уже более тридцати лет назад, однако, фактически, использование её в других сферах является либо неполным, либо вообще по своей сути не ведётся.

Принцип работы магнитной подушки на примере поезда

В подобной ситуации, взлётно-посадочная полоса мало чем будет отличаться от железных дорог, также использующих свойство магнитной левитации, исключением станет лишь то, что вместо рельсового полотна, электромагниты будут встраиваться в поверхность ВПП, и проходящий по ним электрический ток будет либо затормаживать воздушные суда при заходе на посадку, либо ускорять их при выполнении взлёта.

Одним из наибольших преимуществ использования магнитной левитации, называемой также магнитной подушкой, является то, что фактически, воздушное судно не будет вступать в контакт с поверхностью взлётно-посадочной полосы, что в свою очередь препятствует износу и ВПП, и системы шасси воздушных судов. Кроме того, минимизируя износ шасси, и фактически избавляясь от него, минимизируется и шанс создания аварийной ситуации с этими узлами.

Тем не менее, стоит уточнить, что в подобной ситуации строительство указанных аэропортов и взлётно-посадочных полос является весьма дорогостоящим занятием, однако, получая шанс использовать возобновляемые источники электрической энергии (ветрогенераторы, солнечные панели и т.п.), можно добиться вполне приемлемых результатов, тем более что это несёт явно повышенную безопасность для всего воздушного транспорта

Учитывая военные разработки, взлётно-посадочные полосы на магнитных подушках позволят разгонять боевые самолёты до номинальной скорости даже на непротяжённых отрезках, что подходит для создания компактных авиабаз, размещения тяжёлых самолётов на палубах авианосцев и т.п.

lsvsx

lsvsx

Всё совершенно иначе!

Истина где-то посередине. Так давайте подгребать к ней не теряя достоинства.

По утверждениям уфологов, профессор В. Шуманн (1888–1974) (в русскоязычной литературе его часто называют В. Шуман), работая с членами обществ «Туле» и «Вриль» над аппаратом JFM, создал антигравитационные двигатели SM Levitator и Tachyonator, которыми якобы оснащались в конце войны дисковые аппараты Vrill и Haunebu. Однако истинное направление деятельности В. Шуманна стало понятно только после рассекречивания в 70 х гг. некоторых архивных документов английской разведки.

Летом 1946 г. в сообщении № 1043 разведки BIOS отмечалось, что в период между Первой и Второй мировыми войнами в Берлинском университете под руководством Винфрида Отто Шуманна проводились исследования электромагнитного аппарата (Magnetstromapparat), изобретенного Гансом Колером. Сам изобретатель называл устройство «конвертером свободной энергии». Именно В. Шуманн дал в 1926 г. свое заключение о том, что устройство Г. Колера «никакая не ошибка, не обман или мошенничество со стороны его изобретателя». Изобретение Г. Колера еще в 20 х гг. привлекло внимание командования немецкого флота, которое рассчитывало использовать его в качестве источника безграничной энергии для двигателей подводных лодок.

Примерно в то же самое время австриец Карл Шаппеллер изобрел устройство, работающее на «свободной энергии». Это устройство основывалось на «конвертере свободной энергии» Г. Колера, соединенном с генератором Ван де Графа и вихревой динамо машиной Маркони. Шаппеллер не делал никакой тайны из своего изобретения и активно искал частных инвесторов, чтобы запустить в производство свое изобретение, даже имел беседу с представителем британского адмиралтейства относительно использования своего устройства в качестве судовых двигателей на английском флоте. В 1930 г. ему удалось внедрить свое изобретение в Имперской трудовой ассоциации (Reichsarbeitsgemeinschaft) Германии. Предполагалось использовать большое количество устройств Шаппеллера в системе радиовещания по всей Германии, сделав ее независимой от электрической сети. Рейхсфюрер СС Г. Гиммлер встречался с К. Шаппеллером в Вене в 1933 г. и беседовал с ним по поводу его изобретения.

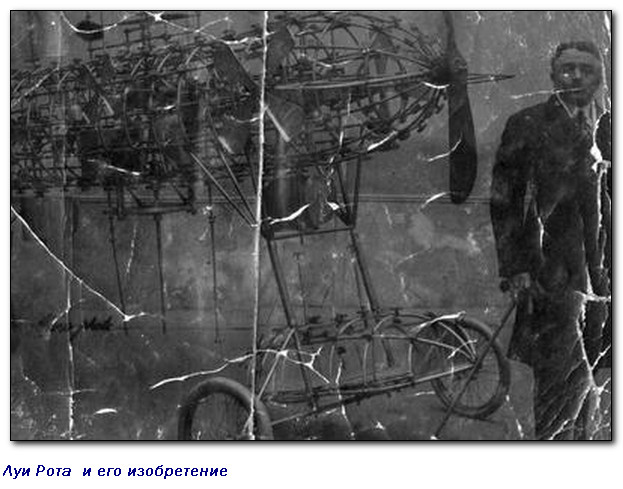

Еще во время Первой мировой войны Луи Рота, итальянец по происхождению, разработал летательный аппарат, так называемый Aero Radio Ballistique, державшийся в воздухе за счет создаваемых им электромагнитных полей. В газете Le Matin от 15 ноября 1915 г. была опубликована статья о его изобретении: «Профессор Луи Рота изобрел аппарат, который одержал победу над законом тяготения и в состоянии висеть неподвижно в воздухе на высоте 500, 600 или 1000 м, имея значительный вес. Можно перемещать этот аппарат с потрясающей скоростью в любом направлении без механического двигателя, просто с использованием электромагнитных волн. Принцип этого изобретения основан на специальном разделении электростатических и магнитных сил, позволяющих силам отталкивания и притяжения поддерживать аппарат на высоте 400–1000 м в течение многих часов. Были уже выполнены эксперименты, появились первые результаты. Другой эксперимент был проведен в Марселе с аппаратом длиной 4 м и диаметром 75 см, имевшим вес 95 кг. Он может поднимать 45 кг нагрузки и оставаться в воздухе 24 часа. Он может пролететь от Марселя до Парижа (653 км по прямой линии) за 3 часа и от Парижа до Турина (585 км) за два часа с четвертью». В октябре 1920 г. Луи Рота совместно с Жоржем Мильенном получил французский патент № 508472, называвшийся «Процесс и аппарат для поддержания тела, висящего в воздухе, основанные на электрических и магнитных силах». Аппарат держался в воздухе за счет взаимодействия электромагнитного поля, создававшегося специальным устройством, с электромагнитным полем Земли, горизонтальный полет осуществлялся за счет обычного винтового двигателя.

Вот с такими изобретениями и работала группа В. Шуманна, пытаясь сначала создать двигатель для JFM, затем для подводных лодок, а в конце войны для дисковых летательных аппаратов, одновременно решая проблему бесконтактного подвода электрической энергии к двигателю от внешнего источника, используя изобретения Николы Теслы.

Никола Тесла, серб по национальности, которого современники называли «магом электричества», в начале XX в. много занимался беспроводной передачей сигналов, для чего им был создан специальный резонансный трансформатор и впервые в мире применено антенное устройство. Электромагнитные волны он с успехом применил не только для передачи телеграмм, но и для передачи сигналов управления различными механизмами. Более того, он поставил перед собой задачу передавать без проводов большие количества энергии, достаточные для питания мощных электрических устройств. Его идея состояла в том, что относительно небольшое количество электростанций, расположенных около водопадов, с помощью своих передатчиков очень высокой мощности по очереди будут посылать энергию через землю, а переданная энергия затем могла бы быть получена в любом месте. Для получения энергии требовалось бы только, чтобы человек поместил стержень в землю (сделал заземление) и соединил его с приемником, работающим в резонансе с электрическими колебаниями в земле. Как писал Тесла в 1911 г., «весь аппарат для освещения среднего сельского жилища не будет содержать никаких движущихся частей и его можно носить в маленьком чемодане».

Конкретные результаты работ группы Шуманна неизвестны, потому что в конце войны уцелевшие документы, по всей видимости, достались разведкам BIOS и CIOS и были ими засекречены. Об этом, например, свидетельствует рассекреченное англичанами в 1978 г. устройство Г. Колера, которое изучалось в Англии. Сам же В. Шуманн был после войны вывезен в США в рамках операции «Скрепка».

Наиболее известным результатом его довоенных и военных работ является так называемый «резонанс Шуманна», математически обоснованный им в 1952 г. Этот резонанс представляет собой набор пиков в области сверхнизких частот электромагнитного поля Земли. Земля и окружающий ее воздушный слой (ионосфера) с точки зрения радиотехники представляют собой гигантский сферический резонатор, в котором хорошо распространяются (резонируют) волны определенной длины, возбуждаемые молниями в атмосфере Земли и магнитными процессами на Солнце. Для «резонанса Шуманна» это частоты – 7; 8; 14,1; 20,3 и 24,6 Гц, практически совпадающие с частотами альфа– и бета ритмов головного мозга человека. После войны были созданы генераторы волн Шуманна, которые используются для различных целей. Например, в США аэрокосмическое агентство NASA использует такие генераторы для обеспечения нормальной жизнедеятельности своего персонала.

По всей видимости, в Германии не только В. Шуманн занимался исследованиями в области электромагнитных двигателей. Так, например, в одном из отчетов разведки CIOS сообщается об экспериментах доктора Эрба с электромагнитным двигателем для самолета.

Таким образом, анализ технических достижений немцев при разработке «чудо оружия» показывает, что хотя по некоторым направлениям они и превосходили мировой уровень, но ничего внеземного в их разработках не оказалось. Более того, максимальные скорости (от 2000 до 7000 км/ч), приписываемые дисковым аппаратам времен Второй мировой войны некоторыми историками авиации (в основном немецкими), на самом деле в несколько раз завышены. Уровень развития немецкого двигателестроения того времени был таков, что целью одного из пионеров в области разработки сверхзвуковых самолетов профессора А. Липпиша являлось достижение максимальной скорости 2000 км/ч. Более высокие скорости (до 3500 км/ч) достигались только разработанными под руководством В. фон Брауна ракетами Фау 2. Но надо иметь в виду, что такая высокая скорость полета достигалась в течение только очень короткого отрезка времени – время полета ракеты составляло всего около пяти минут, а время работы мощного ЖРД, которым оснащалась ракета, не превышало 60–70 с

lsvsx

lsvsx