расчет кирпичной стены на горизонтальную нагрузку

Расчет нагрузки на кирпичную стену – пример определения несущей способности конструкции

Проектирование и возведение сооружений из кирпича требует дополнительного расчета нагрузки. Несущая способность кирпичной кладки при неправильной закладке приводит к разрушению стены. Поэтому инженеры с максимальной точностью рассчитывают показатели. Для этого нужно знать марку кирпича по плотности, осуществляемую нагрузку, устойчивость, сопротивление сжатию и теплопередаче.

Виды нагрузок на кирпичную стену

Нагруженность элементов конструкции подразделяют на 2 вида:

К постоянным относят удельную массу перегородок, перестенок, стен и других элементов, а также постоянное влияние подземных вод, горных пород и их гидростатика. Временные, как становится ясно из названия, это сбор нагрузок характерного типа, которые могут изменяться. К ним относят:

Если сооружение проектируется с малым количеством этажей, то строители могут пренебрегать данными касательно временных напряжений на здание, однако только при условии создания повышенного запаса прочности на этапах его строительства.

От чего зависит нагруженность кирпичной кладки?

Для проведения расчета первым делом необходимо определить все факторы, влияющие на прочность участка проектирования, а именно:

Для зданий более 2-х этажей проводят расчет для определения способности их сопротивляемости. С помощью формул высчитывают нагрузки от каждого отдельного этажа конструкции и точки давления. Высокие нагрузки образовываются в нижних частях кирпичного столба. Если условия по правильному соотношению величин толщины и высоты не будут выполнены, то с увеличением срока эксплуатации стена начнет выгибаться и может полностью разрушиться от перенапряжения.

В строительной индустрии предусматривается толщина кладки из кирпича для несущих стен от 1,5 до 2,5 изделия. Но окончательное вычисление зависит от высотности объекта. Определяется устойчивость к нагрузкам непосредственно с помощью расчета, но в случае строительства 3 и более этажных зданий нужен тщательный анализ по формулам, которые учитывают сложение нагрузок от каждого этажа, угол приложения силы и возможные дополнительные напряжения.

Пример расчета нагруженности кирпичной стены

Чтобы разобраться в вопросе нагрузок несущих конструкций, можно изучить пример выполнения проекта, в котором не учитываются временные эксплуатационные нагрузки. Например, здание 4-х этажей с толщиной стен 64 см (Т), удельный вес с учетом всех элементов — кирпича, штукатурки и раствора составляет М=18 кН/м3. По ГОСТу 11214—86, выполнена закладка окон, их размеры по ширине 100—150 см (Ш) по высоте 100—130 см (В).

Приложение веса на простенок от элементов, находящихся выше, согласно замерам, равен 0,64*1,42 м, а высота одного этажа (Вэт) 4200 мм. При этом сила давления на участок происходит под углом 45°. При слое штукатурки в 2 см определяют нагрузку от стен следующим алгоритмом: Нстен=(4Вэт+0,5(Вэт-В1)3—4Ш1*В1)(h+0,02)М. Подставив значения, получают 0, 447 МН. Определение требуемой нагруженной площади П=Вэт*В½-Ш/2. В этом случае значение равно 6 м. Нп =(30+3*215)*6 = 4,072МН. Получаемая нагрузка на кладку из кирпича от перекрытий 2-го этажа равняется: Н2=215*6 = 1,290МН, в том числе Н2l=(1,26+215*3)*6= 3,878МН. Удельный вес кирпичного простенка высчитывается по формуле: Нпр=(0,02+0,64)*(1,42+0,08)*3*1,1*18= 0,0588 МН.

Расчет несущей способности кирпичной стены выполняется по максимально загруженным простенкам нижнего этажа.

При обследовании элемента выбирают части стены с минимальной шириной и толщиной. Чаще всего они расположенными в проемах дверей или окон. Если условие У >= Н на устойчивость стены при расчетах подтверждается, то проект выполнен верно и прочность конструктивных элементов достаточна. Расчет простенка для каждого этажа и суммирование значений показывают общую нагрузку здания и выполняются согласно СНиП II-22—81.

Недостаточное сопротивление стены из кирпича

Если при определении расчетного сопротивления данные устойчивости менее ее нагрузки, следует выполнять армирование стенок и перегородок. При упрочнении материала прирост показателей прочности составляет 40%. Далее следует заново пересчитать показатели устойчивости, учитывая усиление стальными элементами. Зная что У = 1,5, а Н = 1,113, рассчитывается коэффициент усиления, поделив значения, К = 1,348. Таким образом, увеличить прочностные показатели нужно на 34,8%. Проводя армирование железной обоймой, можно достичь нужных показателей прочности, если правильно выбрать марку кирпича, усиление, определить конструкцию фундамента и характеристики грунта под фундаментом.

Расчет кирпичной кладки на прочность

Несущими называются стены, которые воспринимают нагрузку от опирающихся на них плит перекрытий, покрытий, балок и т.д.

Также следует учесть марку кирпича по морозостойкости. Так как каждый строит дом для себя, как минимум на сто лет, то при сухом и нормальном влажностном режиме помещений принимается марка (Мрз) от 25 и выше.

При строительстве дома, коттеджа, гаража, хоз.построек и др.сооружений с сухим и нормальным влажностным режимом рекомендуется применять для наружных стен пустотелый кирпич, так как его теплопроводность ниже, чем у полнотелого. Соответственно, при теплотехническом расчете толщина утеплителя получится меньше, что сэкономит денежные средства при его покупке. Полнотелый кирпич для наружных стен необходимо применять только при необходимости обеспечения прочности кладки.

Армирование кирпичной кладки допускается только лишь в том случае, когда увеличение марки кирпича и раствора не позволяет обеспечить требуемую несущую способность.

Пример расчета кирпичной стены.

Исходные данные: Рассчитать стену первого этажа двухэтажного коттеджа на прочность. Стены выполнены из кирпича М75 на растворе М25 толщиной h=250мм, длина стены L=6м. Высота этажа H=3м.

Выбор расчетного сечения.

В глухих стенах за расчетное принимается сечение I-I на уровне низа перекрытия с продольной силой N и максимальным изгибающим моментом М. Часто опасным бывает сечение II-II, так как изгибающий момент чуть меньше максимального и равен 2/3М, а коэффициенты mg и φ минимальны.

В стенах с проемами сечение принимается на уровне низа перемычек.

Давайте рассмотрим сечение I-I.

Из прошлой статьи Сбор нагрузок на стену первого этажа возьмем полученное значение полной нагрузки, которая включает в себя нагрузки от перекрытия первого этажа P1=1,8т и вышележащих этажей G=G п +P 2 +G 2= 3,7т:

Плита перекрытия опирается на стену на расстоянии а=150мм. Продольная сила P1 от перекрытия будет находиться на расстоянии а / 3 = 150 / 3 = 50 мм. Почему на 1/3? Потому что эпюра напряжений под опорным участком будет в виде треугольника, а центр тяжести треугольника как раз находится на 1/3 длины опирания.

Нагрузка от вышележащих этажей G считается приложенной по центру.

Так как нагрузка от плиты перекрытия (P1) приложена не по центру сечения, а на расстоянии от него равном:

Тогда эксцентриситет продольной силы N составит:

Так как несущая стена толщиной 25см, то в расчете следует учесть величину случайного эксцентриситета eν=2см, тогда общий эксцентриситет равен:

Прочность кл адки внецентренно сжатого элемента определяется по формуле:

Коэффициенты mg и φ1 в рассматриваемом сечении I-I равны 1.

ω = 1 + e0/h = 1 + 0,045/0,25 = 1,18 ≤ 1,45 условие выполняется

Несущая способность кладки равна:

Прочность кладки обеспечена.

Статья была для Вас полезной?

Расчет кирпичной кладки

Прочностные характеристики кладки

Рассмотрим, какие нагрузки может испытывать стеновая кладка. Эта информация будет полезна тем, кто хочет построить гараж с уверенностью в своих расчетах.

Так как каменная кладка в конструкциях призвана, прежде всего, сопротивляться сжатию, то естественным в качестве ее основных прочностных характеристик принять прочностные характеристики на сжатие.

Прочностные характеристики кладки на сжатие

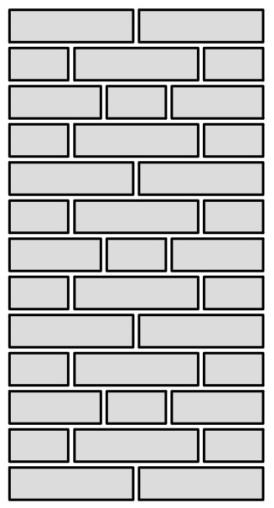

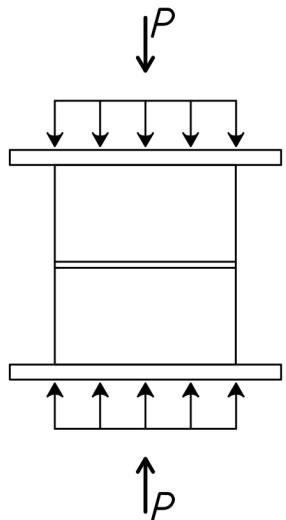

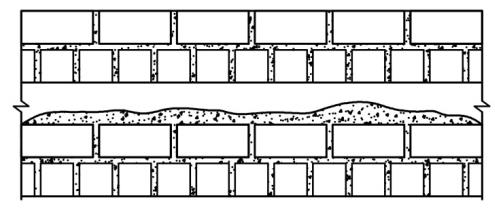

Предварительно, на примере образца-столба, поддерживающего перекрытие гаража, рассмотрим стадии работы кладки при центральном сжатии.

По мере увеличения нагрузки от нулевой (не считая собственного веса образца) до разрушающей можно выделить четыре условных стадий работы кладки.

Первая стадия характеризуется работой кладки до образования видимых трещин.

Первые трещины в кладке могут образоваться как в отдельных кирпичах, так и в растворе (обычно в угловых зонах кирпичей, где возникает концентратор напряжений). Однако на дальнейший характер трещинообразования и, в конечном счете, прочность кладки большее влияние оказывает трещины в кирпичах (из-за их большей хрупкости по сравнению с раствором).

Интенсивностьсжимающих напряжений в кладке в конце первой стадии составляет в среднем 30-50% от предела ее прочности.

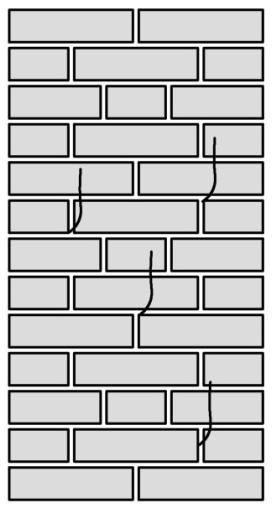

Вторая стадия характеризуется образованием трещин и их развитием.

Трещинообразование идет более активно с наружных слоев кладки, так как для внутренних слоев создается эффект обоймы (препятствие развитию поперечных деформаций со стороны наружных слоев).

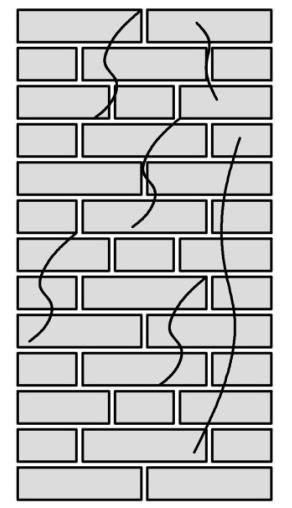

Третья стадия характеризуется дальнейшим развитием уже существующих трещин и образованием новых.

На данной стадии наблюдается тенденция к слиянию трещин по высоте и глубине кладки (с захватом вертикальных растворных швов) с проявлением магистрального (на всю высоту кладки) и сквозного (по толщине кладки) характера.

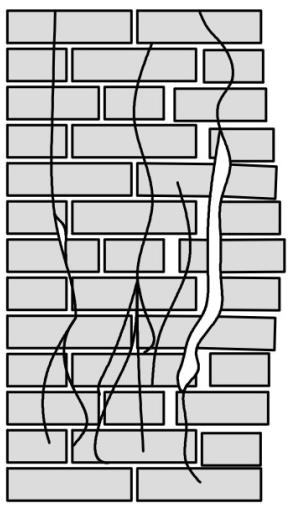

Четвертая стадия характеризуется разделением кладки на отдельные участки и последующим разрушением образца.

В начале данной стадии происходит окончательное оформление

магистральных и сквозных трещин, которые разделяют кладку на отдельные участки – «столбики». Далее, после достижения в одном из столбиков критической силы, данный столбик теряет устойчивость и разрушается (в физическом смысле).

Дальнейший характер разрушения кладки носит аналогичный характер. В итоге, кладка полностью разрушится вследствие последовательной потери устойчивости всех столбиков.

Таким образом, можно отметить, что разрушение кладки столбов и стен гаража происходит не вследствие потери прочности на сжатие кирпичей и раствора, а вследствие потери устойчивости разделенных трещинами столбиков, при этом как кирпич, так и раствор имеют резервы прочности на сжатие (вне окрестности трещин).

Далее рассмотрим общую формулу для расчета прочности кладки при

центральном сжатии.

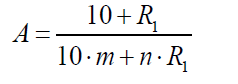

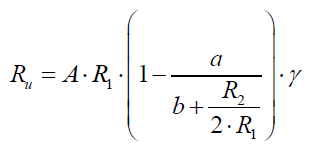

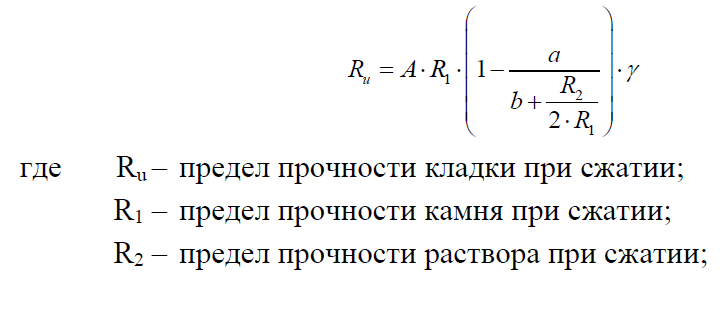

На основе экспериментов, проведенных в 1930-е годы, профессор Л.И. Онищик предложил эмпирическую зависимость для расчета прочности кладки, которая учитывает вышеотмеченные особенности сопротивляемости кладки сжатию. Данная зависимость, с некоторыми последующими уточнениями, принята в современной нормативной литературе в качестве основной для расчета предела прочности кладки при сжатии:

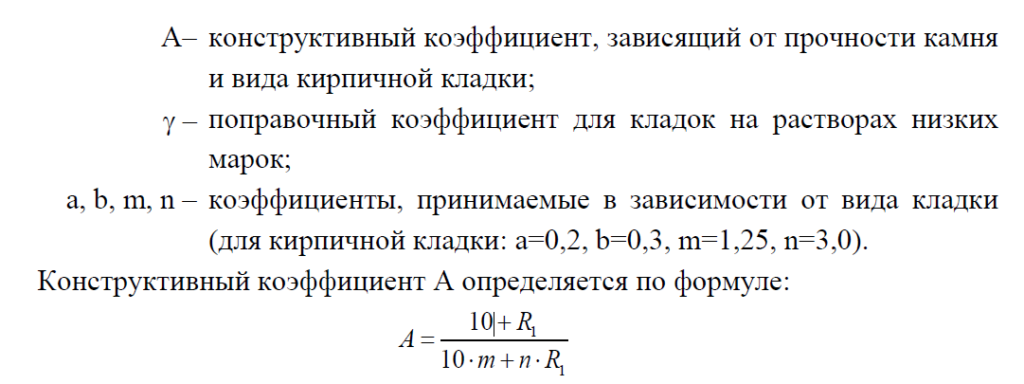

Проведем анализ величин, входящих в данные зависимости

а) Предел прочности камня при сжатии R1 определяется путем испытаний его на сжатие в соответствии с ГОСТ 8462-85.

Испытанию подлежат образцы, изготовленные из двух целых камней (для кирпича допускается изготовление образцов из двух его половинок).

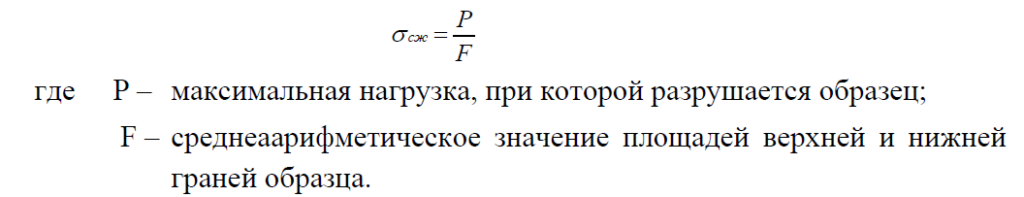

Предел прочности образца при сжатии:

За предел прочности камня при сжатии R1 принимается среднее

арифметическое значение результатов испытаний установленного числа образцов

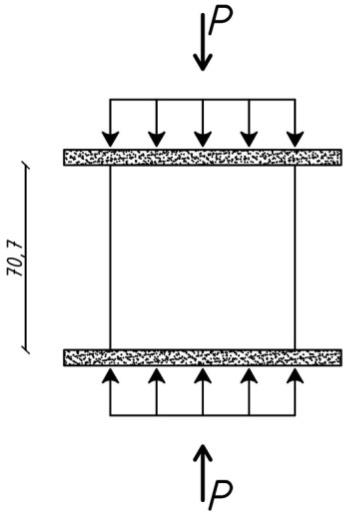

б) Предел прочности раствора при сжатии R2 определяется путем его

испытаний на сжатие в соответствии с ГОСТ 5802-86:

Испытанию подлежат образцы-кубы с размером ребра 70,7 мм.

Предел прочности образца при сжатии:

За предел прочности раствора при сжатии R2 принимается среднее

арифметическое значение результатов испытаний установленного числа образцов.

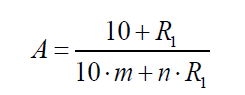

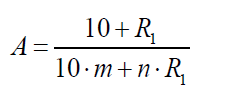

в) Конструктивный коэффициент A

Прочность камня и раствора на сжатие определяют прочность кладки не вполне. Существенными оказываются также прочность камня на изгиб, за что и отвечает конструктивный коэффициент A.

На практике при вычислении конструктивного коэффициента A

пользуются зависимостью, в которую входит только прочность камня на сжатие:

Однако в этом случае прочность кирпича на изгиб должна быть не

меньше некоторых значений, установленных ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95, что должен обеспечить производитель кирпича.

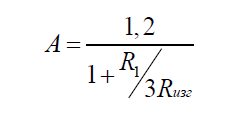

Предел прочности кирпича при изгибе Rизг определяется путем

испытаний на изгиб в соответствии с ГОСТ 8462-85.

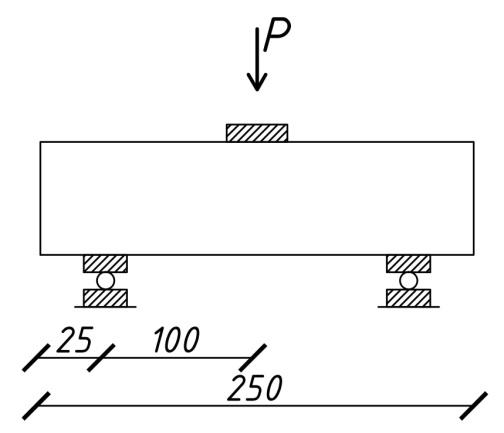

Испытанию подлежат целые кирпичи, установленные на две опоры;

нагрузка прикладывается равномерно по ширине кирпича в середине пролета.

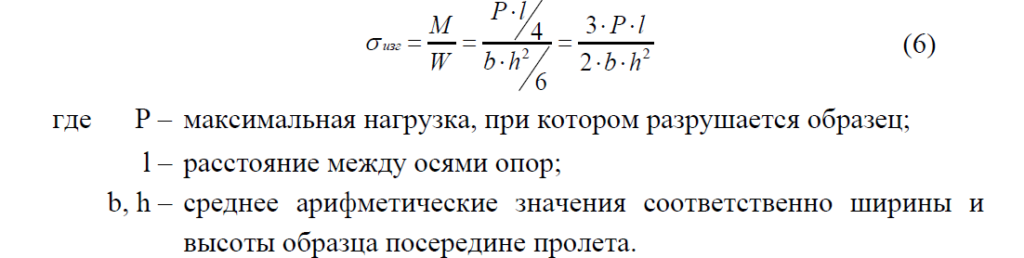

Предел прочности образца при изгибе вычисляют по известной формуле сопротивления материалов:

За предел прочности кирпича при изгибе Rизг принимается среднее

арифметическое значение результатов испытаний установленного числа образцов.

г) Эмпирические коэффициенты a, b, m, n – коэффициенты, зависящие от вида кладки и размера камней.

Прочность камня пропорциональна значениям геометрических

характеристик его поперечного сечения: моменту сопротивления для изгиба и площади сечения для растяжения. С увеличение высоты камней указанные характеристики возрастают, что приводит к увеличению прочности кладки.

Для пустотелых камней, геометрические характеристики значительно ниже соответствующих характеристик полнотелых камней, что снижает прочность кладки.

Кроме указанных, существуют и другие закономерности изменения

прочности кладки от вида применяемых в кладке камней, что и учитывают коэффициенты a, b, m, n.

Понижающий коэффициент вводится для кладок на растворах низких марок.

Введение коэффициента обусловлено большей деформативностью

раствора низких марок, что увеличивает усилия в камне и, соответственно, снижает прочность кладки.

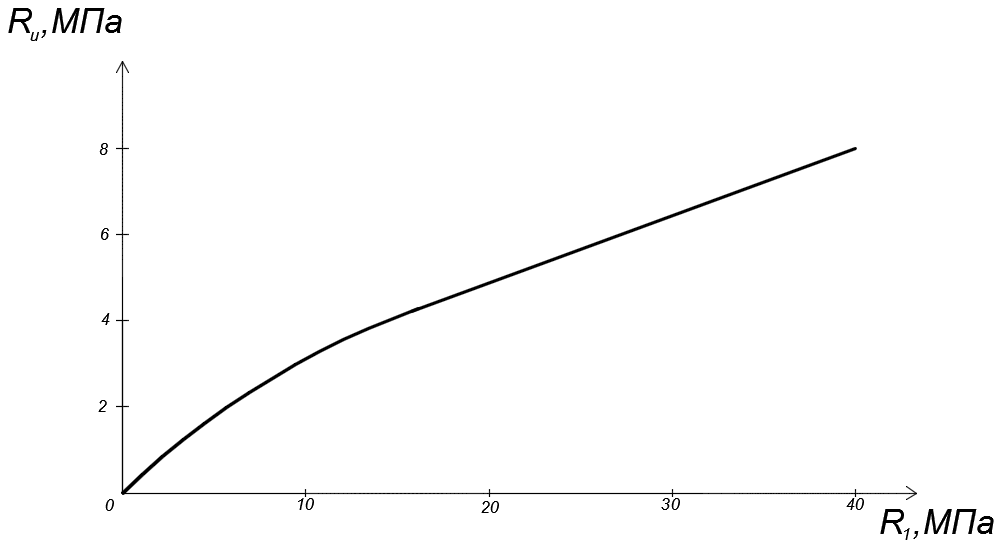

Далее проанализируем характер зависимости прочности кладки при

сжатии от прочности камня и раствора при сжатии

Анализ зависимости прочности кладки от прочности камня позволяет отметить увеличение прочности кладки при увеличении прочности камня, причем близкое к линейному.

Анализ зависимости прочности кладки от прочности раствора позволяет отметить:

В итоге, можно отметить, что для повышения прочности кладки при

сжатии (при использовании камня и раствора высоких марок) более

эффективным оказывается повышение прочности камня, нежели раствора.

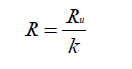

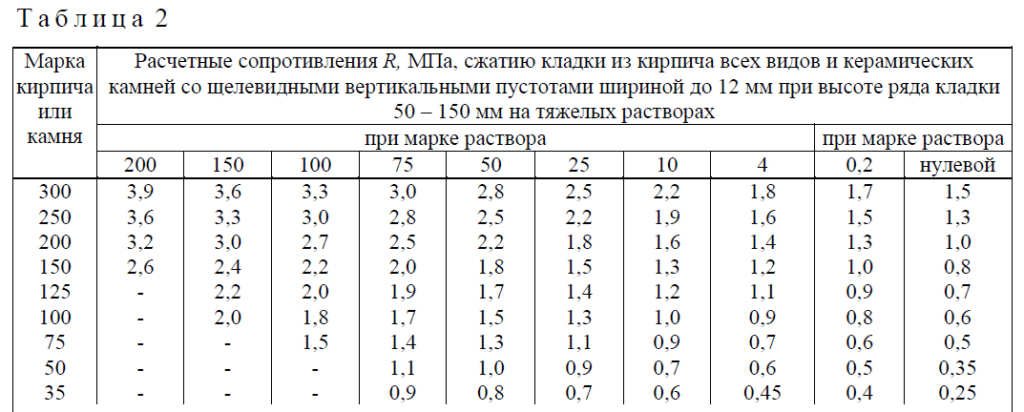

Расчетное сопротивление кладки сжатию

Итак, далее от прочности кладки Ru сжатию переходят к расчетному

сопротивление кладки сжатию

Вышеприведенные пределы прочности камня и раствора, а также

коэффициенты, входящие в формулу Оницика для вычисления предела прочности кладки при сжатии Ru, носят средний характер, то есть без учета статистического разброса. Кроме этого, на прочность кладки оказывают влияния множество факторов, описанные ниже, учесть которые не представляется возможным (например «руку каменщика»).

Статистический разброс и другие факторы, влияющие на прочность

кладки и не нашедшие отражения в формуле Онищика учитываются путем деления предела прочности кладки при сжатии Ru на коэффициент надежности по кладке k=2,0.

В итоге, расчетное сопротивление кладки сжатию R:

Расчетные сопротивления кладки сжатию в зависимости от марок камня и раствора приведены в Таблицам 2-10 СП 15.13330.2012.

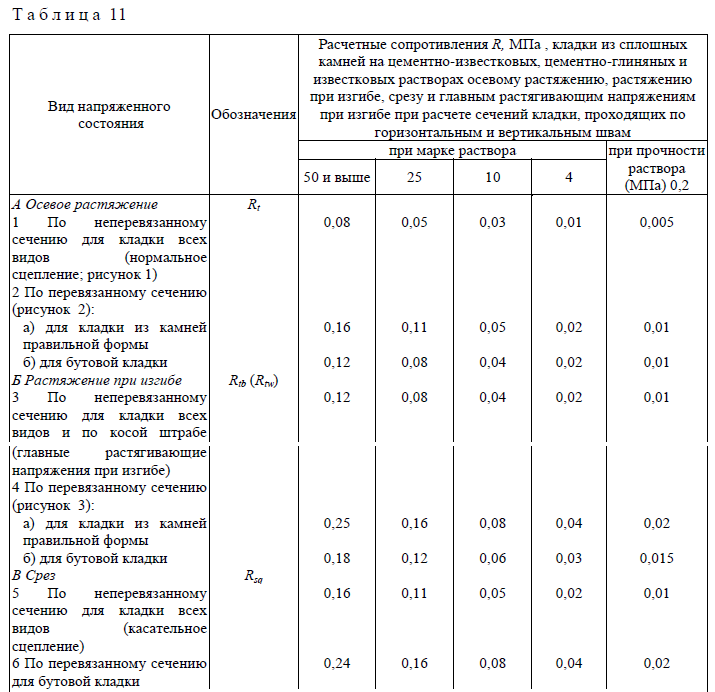

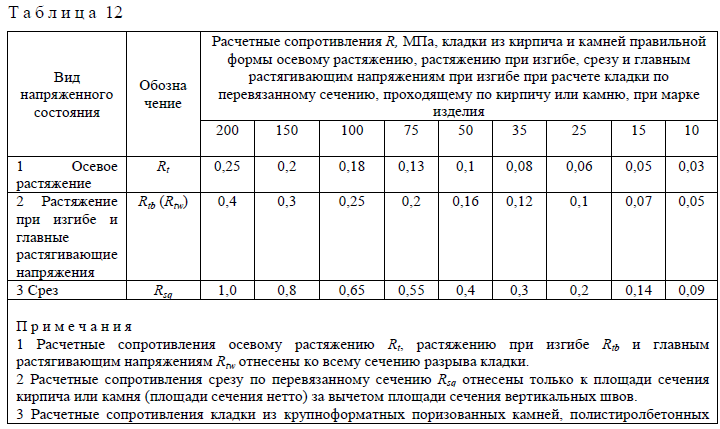

Прочностные характеристики кладки на растяжение, срез и изгиб.

Каменная кладка, кроме того, что призвана в конструкциях сопротивляться сжатию, в ряде случаев также сопротивляется растяжению, срезу и изгибу.

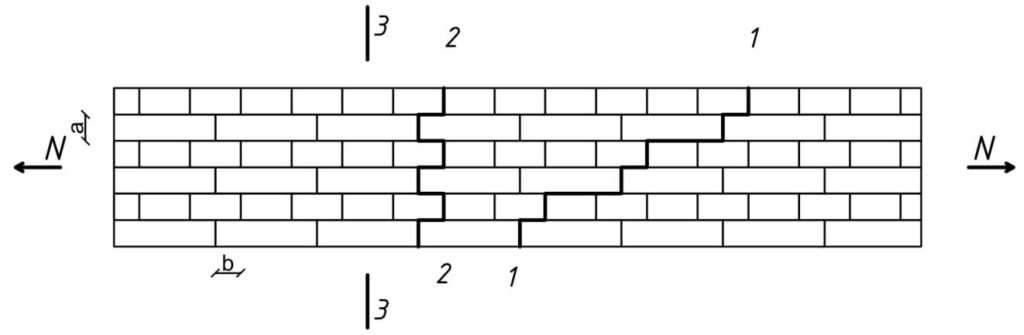

Правильность формы камней (параллелепипед) предопределяет правильность в отношении распределения растворной матрицы по кладке (строго горизонтальные и вертикальные швы), что, в свою очередь, позволяет выделить прочностные характеристики растяжению и срезу при их реализации перпендикулярно и параллельно горизонтальным растворным швам.

Соответственно, говорят о сопротивлении (прочности) кладки растяжению и срезу по неперевязанному сечению, то есть когда разрушение идет в плоскости горизонтального растворного шва, и по перевязанному сечению, когда разрушение идет в плоскости, перпендикулярной горизонтальным растворным швам.

Учитывая, что изгиб – это симбиоз сжатия, растяжения и среза, такого же принципа придерживаются при анализе сопротивления (прочности) кладки изгибу, ориентируясь, при этом, на траекторию главных растягивающих напряжений, которая меняет свой наклон относительно горизонтальных растворных швов).

Стоит отметить, что при анализе прочности кладки растяжению, срезу и изгибу, сопротивлением раствора вертикальных швов пренебрегают по причине развития в них свободной усадки, нарушающей сцепление кирпича с раствором.

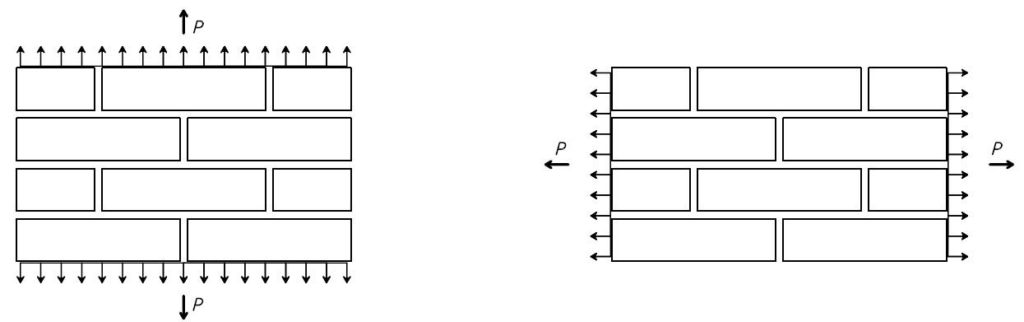

Осевое растяжение кладки

Выделяют прочность кладки при осевом растяжении по неперевязанному сечению, когда усилия растяжения перпендикулярны горизонтальным растворным швам, и по перевязанному сечению, когда усилия растяжения параллельны горизонтальным швам.

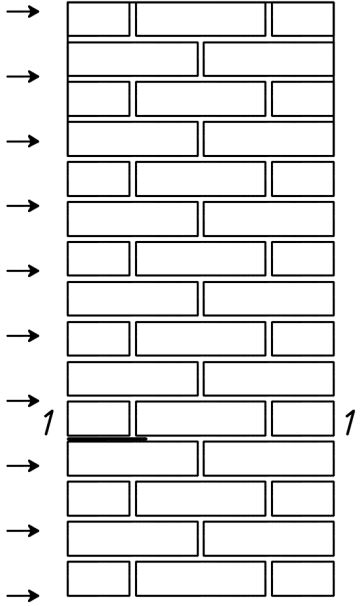

Растяжение по неперевязанному сечению (усилия растяжения перпендикулярны горизонтальным растворным швам).

Разрушение кладки при растяжении по неперевязанному сечению происходит, как правило, по плоскости соприкосновения раствора с камнем. Сопротивление кладки, в данном случае, обусловлено нормальным сцеплением камня с раствором.

Растяжение по перевязанному сечению (усилия растяжения параллельны горизонтальным швам).

Разрушение кладки при растяжении по перевязанному сечению может происходить:

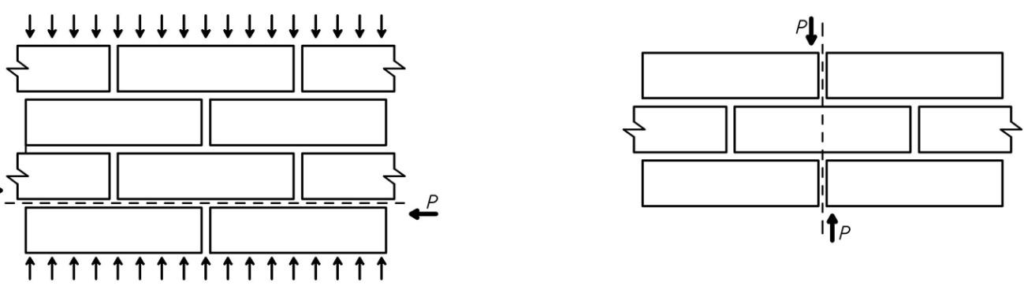

Срез кладки

Выделяют прочность кладки при срезе по неперевязанному сечению, когда усилия среза параллельны горизонтальным растворным швам, и по перевязанному сечению, когда усилия среза перпендикулярны горизонтальным растворным швам.

Срез по неперевязанному сечению (усилия среза параллельны горизонтальным растворным швам).

Разрушение кладки при срезе по неперевязанному сечению происходит, как правило, по горизонтальному шву сечения среза. Сопротивление кладки, в данном случае, обусловлено касательным сцеплением камня с раствором.

Срез по перевязанному сечению (усилия среза перпендикулярны горизонтальным растворным швам).

Разрушение кладки при срезе по перевязанному сечению происходит, как правило, по камню и раствору сечения среза. Сопротивление кладки, в данном случае, обусловлено сопротивлением камня срезу.

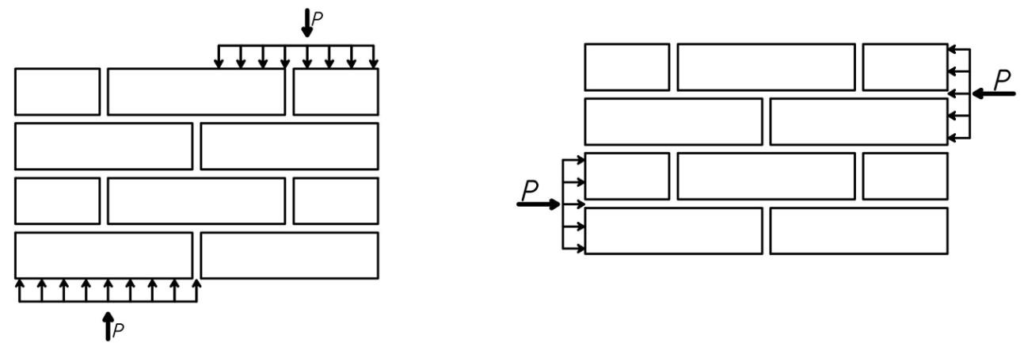

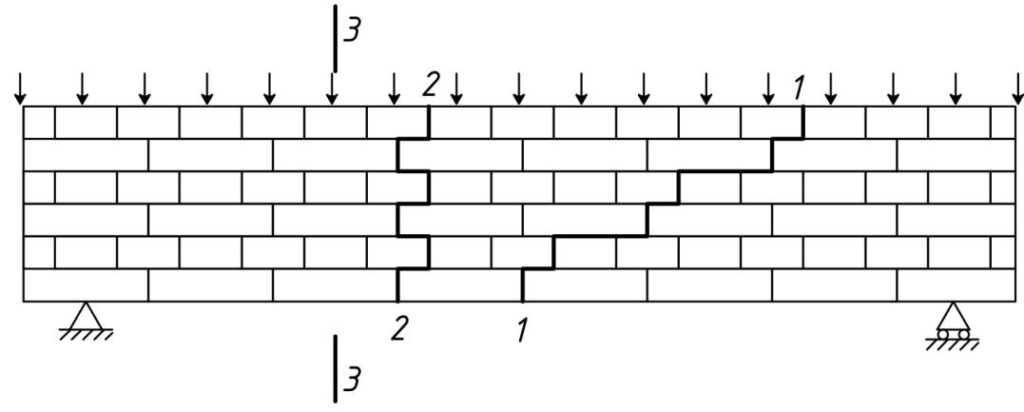

Изгиб кладки

Разрушение кладки при изгибе происходит в соответствии с траекторией главных растягивающих напряжений (изгиб – это симбиоз растяжения и сжатия). Причем изгиб может осуществляться как в плоскости кладки, так и из ее плоскости.

Выделяют прочность кладки растяжению при изгибе по неперевязанному и перевязанному сечениям.

Растяжение при изгибе по неперевязанному сечению (растягивающие усилия перпендикулярны горизонтальным растворным швам).

Разрушение кладки при изгибе по неперевязанному сечению происходит, как правило, по плоскости соприкосновения раствора с камнем. Сопротивление кладки, в данном случае, обусловлено нормальным сцеплением камня с раствором.

Изгиб по перевязанному сечению (главные растягивающие усилия параллельны или наклонны к горизонтальным растворным швам).

Разрушение кладки при изгибе по перевязанному сечению происходит:

Расчетные сопротивления кладки растяжению, срезу и изгибу в зависимости от марок камня и раствора приведены в Таблицам 2-10 СП 15.13330.2012.

Прочностные характеристики кладки лицевого слоя определены/приняты в соответствии с СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» [1] в зависимости от марок кирпича (М150) и раствора (М100):

расчетное сопротивление кладки осевому сжатию (п.6.1 Таблице 2 [1]):

Деформационные характеристики кладки при центральном сжатии

Таким образом, упругопластические свойства кладки обусловлены, прежде всего, наличием данных свойств у раствора.

Проанализируем деформационные характеристики кладки.

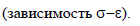

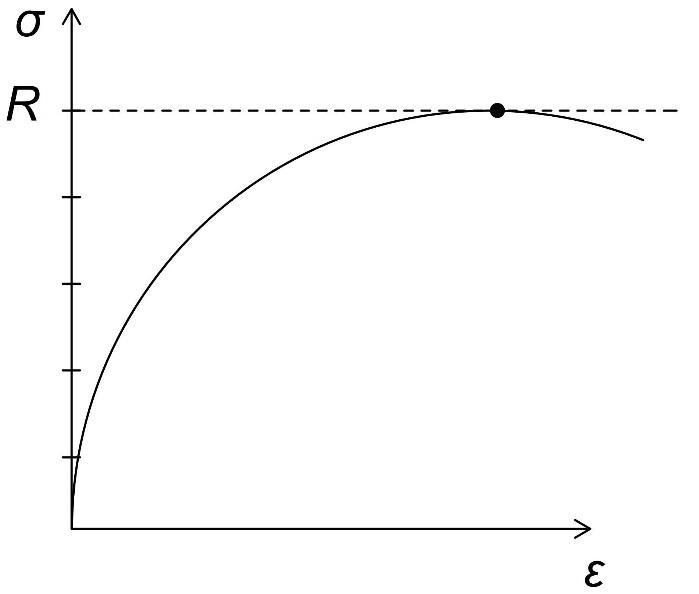

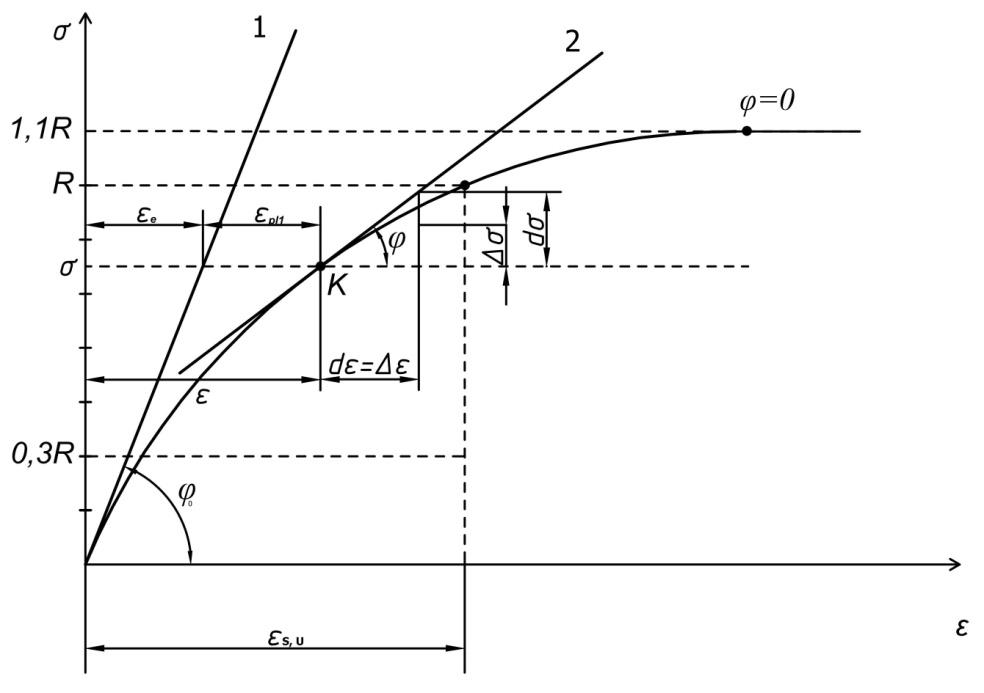

2 – касательная к точке К с заданным напряжением

Вести оценку деформативности кладки логично с помощью

действительного модуля деформации, определяемого как тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной, проведенной к точке на кривой деформирования, соответствующей заданному напряжению. Однако на участке кривой, где проявляют себя пластические деформации, данный модуль переменен и сложно определяется.

На начальном участке кривой деформирования, когда себя проявляют, в основном, только упругие деформации, данный модуль постоянен и легко может быть определен из испытаний. Поэтому в качестве исходной деформационной характеристики выступает начальный модуль деформации (модуль упругости), определяемый, по сути, как тангенс угла наклона к оси абсцисс начального (линейного) участка кривой деформирования.

По результатам экспериментов установлено, что модуль упругости E0

пропорционален временному сопротивлению кладки Ru:

Коэффициент пропорциональности , или так называемая упругая

характеристика кладки, зависит, в первую очередь, от прочности раствора и вида кладки. Для практических расчетов коэффициенты сведены в таблицу, приведенную в СП (для кирпичной кладки =1000).

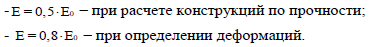

Для практических расчетов значения модуля деформации E допускается принимать по следующим упрощенным зависимостям:

Деформационные характеристики кладки лицевого слоя определены/приняты в соответствии с СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» [1] в зависимости от марок кирпича (М150) и раствора (М100):