Просвет позвоночного канала деформирован что это значит

Стеноз позвоночного канала

Что такое?

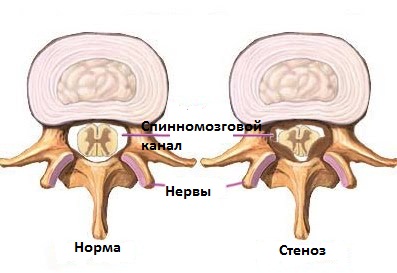

Стеноз позвоночного канала – это патологическое сужение его просвета, которое может возникать в центральной, боковой зоне или в области межпозвоночного отверстия. В основе заболевания лежит компрессия нервных волокон мягкими и костными тканями, которые проникают в полость канала.

Из-за сдавливания спинного мозга или спинномозговых нервов развивается неврологический дефицит, проявляющийся типичной клинической картиной. Большинство пациентов страдают от болевого синдрома и нарушений чувствительности. Локализация дискомфортных ощущений зависит от уровня поражения спинного мозга. В 80-90% случаев болезнь развивается в поясничном отделе позвоночника.

Стеноз позвоночного канала – патология, которая отличается постепенным характером развития. Это способствует своевременной диагностике болезни с последующим подбором адекватного лечения. В 85-90% случаев неприятные симптомы удается устранить с помощью консервативной терапии. Только при неэффективности медикаментозных средств назначается плановая нейрохирургическая операция.

Виды стеноза позвоночного канала

Стеноз позвоночного канала – заболевание, которое может быть врожденным или приобретенным. В первом случае причиной патологии являются аномалии развития позвоночника, сращивание межпозвоночных дисков, дополнительные костные структуры на их поверхности, гипертрофия связочного аппарата, фиксирующего позвонки. Все эти изменения ведут к сужению просвета позвоночного канала с развитием характерной клинической картины.

В большинстве случаев (до 80%) болезнь носит приобретенный (вторичный) характер. Патология развивается на фоне дегенеративных процессов в позвоночнике, которые могут быть вызваны различными причинами.

В зависимости от этиологии вторичный стеноз позвоночного канала бывает:

В зависимости от характера сдавливания нервных волокон нейрохирурги выделяют центральный, латеральный и фораменальный (в зоне межпозвоночного отверстия) стеноз позвоночного канала.

Симптомы стеноза

Стеноз позвоночного канала характеризуется поражением волокон, которые проходят внутри и распространяются на периферические участки тела. Компрессия нервных путей сопровождается нарушением их функции за счет сдавливания микрососудов, лимфатических путей, снабжающих эти структуры питательными веществами. В результате этого развивается ишемия, отек, демиелинизация, ухудшающие передачу импульсов по пораженным волокнам. На фоне указанных изменений пациент предъявляет следующие жалобы:

Клиническая картина напрямую зависит от локализации максимальной компрессии канала позвоночника. В 75-90% случаев заболевание развивается в поясничном отделе. Это обуславливает преимущественное поражение поясничной, ягодичной области и нижних конечностей пациента.

Боль в таком случае носит постоянный характер. Выраженность симптома зависит от степени сдавливания нервных корешков и волокон. Больные отмечают уменьшение дискомфорта при сидении на корточках и его усиление при активной ходьбе или разгибании позвоночника. Дискомфорт может распространяться на заднюю поверхность нижних конечностей, сопровождаться потерей устойчивости пациента.

Причины стеноза

Патогенетической основой развития заболевания является механическая компрессия нервных волокон, которые проходят внутри спинномозгового канала или в местах отхождения спинномозговых нервов.

Наиболее распространенные причины патологии:

Стеноз межпозвоночного канала – заболевание, которое развивается постепенно. В 90% случаев патология является следствием другой болезни. Однако существуют факторы, которые повышают риск развития данной проблемы:

Согласно статистике, болезнь развивается у 1-2% населения планеты. Страдают преимущественно мужчины в возрасте после 50 лет.

Просвет позвоночного канала деформирован что это значит

В настоящее время сужение позвоночного канала, вызываемое такими образованиями, как грыжи дисков и секвестры, обычно не относятся к стенозу. Стенозом называют длительный хронический процесс, ведущий к сужению позвоночного канала. Обычно этот процесс обусловлен наличием плотных, пропитанных солями кальция грыж дисков, связок, остеофитов, а также гипертрофией межпозвонковых суставов, за счет хронического травмирования, воспаления. При стенозе позвоночного или корешкового канала вместимость костно-фиброзного футляра позвоночника не соответствует содержащимся в нём нервно-сосудистым образованиям, таким образом нарастает хроническая ситуация сдавления, нарушения крово- и ликворообращения, наблюдается механическое воздействие на нервные структуры, что проявляется своеобразной клинической картиной.

Стеноз диагностируют, по данным различных авторов, у 5–65,2% больных с длительно существующими дегенеративными процессами в поясничном отделе позвоночника. С этой точки зрения можно стеноз рассматривать как одну из конечных стадий дегенеративно-дистрофических процессов в позвоночнике.

По анатомическим критериям различают:

По этиологии различают:

Причины возникновения приобретенного стеноза различны. Основными причинами являются: оссифицированные грыжи межпозвонковых дисков; деформирующий спондилоартроз с гипертрофией межпозвонковых суставов и образованием краевых остеофитов (костные разрастания) вокруг диска; гипертрофия и оссификация задней продольной связки (наиболее часто над выпавшим секвестром межпозвонкового диска; гипертрофия и оссификация желтой связки, болезнь Форестье (диффузный идиопатический гиперостоз ревматоидной природы); болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартроз); спондилолистез дегенеративно-дистрофического генеза (чаще LIII и LIV позвонков); ятрогенный стеноз (образование субарахноидальных спаек после введения медикаментов или контрастного вещества в просвет позвоночного канала, «стальной стеноз», развивающийся вследствие внедрения металлических конструкций в просвет позвоночного или радикулярного канала; «постламинэктомическая фиброзная мембрана»).

Остеохондроз, осложнённый грыжей диска, по мере его прогрессирования приводит к развитию сегментарного стеноза позвоночного и корешкового каналов. В стадии нестабильности позвоночника (позвонки сползают по отношению друг к другу) стеноз является динамическим. Если исходные размеры канала достаточные, то рестабилизация (восстановления правильного расположения) позвоночного сегмента ликвидирует клинические проявления. Множественное поражение дисков, суставов и связок при первичном остеоартрозе у лиц пожилого возраста приводит к полисегментарному стенозу. Спондилоартроз и боковые грыжи дисков обуславливают избирательное стенозирование корешкового канала. При спондилоартрозе и первичном остеоартрозе поражение возникает, как правило, на нескольких уровнях. Если между зонами стеноза расположены участки нормального позвоночного канала, формируется прерывистый стеноз. Поясничный стеноз наиболее часто отмечается на уровне позвонков LII–LIV.

Современная концепция развития поясничного стеноза у большинства больных с дегенеративными процессами объясняет его как результат сегментарной нестабильности. Дегенерация межпозвонкового диска приводит к нестабильности позвоночного двигательного сегмента, затем — к повреждению или перерастяжению суставных капсул. Нестабильность межпозвонкового диска и суставных капсул приводит к полной нестабильности позвоночного сегмента, которая проявляется постоянными движениями между двумя позвонками, превосходящими физиологические пределы. Это ведет к перерастяжению связок, которые в норме ограничивают движения (суставных капсул, задней продольной связки, желтых связок). Ограничение такого перерастяжения происходит за счет оссификации и гипертрофии связок, образования остефитов в местах их прикрепления, гипертрофии суставов. Оссифицированные и гипертрофированные связки, гипертрофированные суставы внедряются в позвоночный канал и межпозвонковые отверстия. Возникает их сужению. Сужение «костного кольца» канала ведет к гемодинамическим нарушениям (ишемии корешков конского хвоста, локальной венозной и ликворной гипертензии). Компрессия корешков конского хвоста спинного мозга проявляется рефлекторными нарушениями, морфологическими изменениями нервной ткани и неврологическим дефицитом.

Стеноз позвоночного канала классифицируют с учетом его клинических проявлений. Выделяют такие виды стеноза:

По темпу развития неврологических проявлений различают:

Неврологические проявления стеноза могут быть преходящими, умеренными и выраженными, а также с нарушением проводимости спинного мозга или корешков конского хвоста спинного мозга.

Неврологические проявления стеноза позвоночного канала зависят от стадии развития заболевания. В начальной стадии они характеризуются преобладанием субъективных симптомов в виде боли, парестезий, преходящих двигательных нарушений. Неврологические признаки поражения нервной системы слабо выражены либо отсутствуют. Их обнаруживают, как правило, лишь в поздней стадии заболевания в связи с развитием компрессионно-ишемической радикуломиелопатии или даже синдрома поперечного поражения спинного мозга.

Первое место по частоте, специфичности и диагностической значимости занимает синдром неврогенной перемежающейся хромоты, отмечающийся у большинства больных независимо от локализации стеноза. Основным патогенетическим механизмом этого синдрома, кроме уменьшения объёма позвоночного канала и чисто механического сдавления, является временная ишемия спинного мозга или его корешков, развивающаяся вследствие ангиоспазма, венозной и ликворной гипертензии в позвоночном или корешковом канале. Ишемия усиливается в вертикальном положении (в положении стоя во время ходьбы). Причиной одного из основных проявлений стеноза — обострения симптоматики при движении — является возникающая при ходьбе сегментарная ротация, приводящая к ещё большему сужению стенозированного канала и ухудшению кровоснабжения спинного мозга и его элементов. Появление симптомов характерно в положении стоя, при ходьбе и разгибании позвоночника, а также уменьшение их выраженности при сгибании позвоночника и наклоне вперёд, в положении сидя на корточках.

Наиболее распространённой жалобой больных с поясничным стенозом является постоянная боль в пояснице, которая отдает в одну или обе нижние конечности. Люмбоишиалгия имеет прогрессирующе, ремиттирующее течение. Боль сопровождается дизестезиями (неприятные разнообразные болевые ощущения), чувством жара или холода в конечностях. У некоторых больных возникает стреляющая боль в нижних конечностях, отмечается кратковременная слабость в них. В дальнейшем присоединяется синдром одно- или двусторонней нейрогенной перемежающейся хромоты. Вначале боль при ходьбе возникает только в одной ноге (стадия односторонней перемежающейся хромоты). Диффузный характер боли и отсутствие объективных симптомов повреждения корешков позволяют расценивать это состояние как перемежающуюся ишиалгию или люмбоишиалгию. В развёрнутой стадии заболевания симптомы перемежающейся хромоты становятся двусторонними и часто асимметричными. Нарастают тяжесть и продолжительность приступа, присоединяется постуральная слабость в ногах, пациенты не могут стоять прямо — ортостатический или постуральный вариант “перемежающейся хромоты конского хвоста”. Иногда интенсивность болей столь велика, что заставляет больного не только остановиться, но и лечь. Для купирования хромоты больному необходимо принять специфическую позу с наклоном туловища вперёд и лёгким сгибанием нижних конечностей в тазобедренных суставах. Постуральный компонент боли обусловлен изменением анатомических параметров позвоночного канала при движении. При разгибании позвоночника уменьшается площадь и сагиттальный размер канала. Размер межпозвонкового отверстия уменьшается на 15%. При сгибании увеличивается площадь и сагиттальный размер позвоночного канала. Размер межпозвонкового отверстия увеличивается на 12% по сравнению с нейтральным положением поясничного отдела позвоночника.

Наличие постоянных двигательных, рефлекторных или чувствительных нарушений свидетельствует о развитии синдрома компрессии конского хвоста. По мере прогрессирования заболевания появляются асимметричная гипотрофия мышц, снижение рефлексов, чувствительности, гипестезия полирадикулярного или псевдополиневритического типа. В поздней стадии заболевания возникают нарушения функции тазовых органов — нейропатический мочевой пузырь (недержание мочи или задержки мочеиспусканя, наличие остаточного объема мочи), недержание кала. Недержание мочи особенно выражено при ходьбе, после длительного пребывания на ногах или при физической нагрузке. Изредка оно может быть моносимптомом.

Латеральные стенозы проявляются болевым корешковым синдромом. В большинстве случаев боль имеет чёткую локализацию и ограничена зоной корешковой иннервации. В дальнейшем присоединяются чувствительные расстройства по корешковому типу. Нередко боль и нарушение чувствительности сочетаются с парезами определённых групп мышц и снижением или выпадением рефлексов. По мере прогрессирования заболевания нарастают признаки монорадикулярного дефицита.

Множественный стеноз корешковых каналов закономерно приводит к своеобразному синдрому перемежающейся хромоты в сочетании с болезненными судорогами в больших группах мышц, в которых, как правило, наблюдаются фасцикулярные подёргивания, особенно после небольшой физической нагрузки. Болезненные судороги — своеобразные, но малоизвестные проявления стеноза позвоночного канала. Их относят к пароксизмальным нарушениям функций периферических нервов и спинного мозга. Судороги, захватывающие отдельные группы мышц (например, икроножные, подколенные, приводящие мышцы бедра, четырёхглавые и ягодичные мышцы) при поясничном стенозе могут быть одно- или двусторонними, чаще тонического или тонико-клонического характера. Реже отмечаются миоклонии.

Для диагностики стеноза применяют следующий алгоритм обследования больных:

Выраженность неврологических нарушений по данным электронейромиографии, скорости проведения импульсов по нервам нижних конечностей.

Сцинтиграфию применяют для диагностики активного воспалительного процесса в суставах при спондилоартрозе, болезни Бехтерева, Форестье и аутоиммунных артритах.

При выборе тактики лечения целесообразно пользоваться следующим алгоритмом. При относительном стенозе и невыраженной неврологической симптоматике применяют консервативное лечение. Назначают нестероидные противовоспалительные препараты, дегидратирующие, средства, сосудистые препараты. Возможно также применение биостимуляторов.

При относительном стенозе и выраженной неврологической симптоматике, как правило, показано оперативное вмешательство.

При абсолютном стенозе обязательно проводят оперативное вмешательство. При решении вопроса проведения оперативного вмешательства учитывают наличие таких проявлений, как боль в нижних конечностях и двигательные нарушения при ходьбе.

Моносегментарный стеноз требует проведения ламинэктомии и фасетэктомии на уровне поражённого сегмента. Больным с односторонними неврологическими проявлениями может быть произведена щадящая декомпрессия с обязательной резекцией медиальной части дугоотросчатых суставов и удалением дополнительных мягкотканных компремирующих компонентов (протрузий и грыж межпозвонковых дисков, гипертрофированной жёлтой связки, оссифицированной задней продольной связки и т.д.). Латеральные стенозы и обусловленные ими корешковые синдромы устраняют путём фасетэктомии, фораминотомии.

Таким образом, в настоящее время в хирургическом лечении стеноза поясничного отдела позвоночника применяют следующие вмешательства:

Хирургическая тактика и выбор оперативного вмешательства

При латеральном стенозе, в основном вызванном гипертрофическим артрозом межпозвонкового сустава, показана «прицельная» задняя декомпрессия латерального рецесуса (интерламинэктомия, медиальная фасетэктомия). Такие операции были проведены 21% больных со стенозом.

При комбинированном стенозе показана «прицельная» передняя и задняя декомпрессия латерального рецесуса (интерламинэктомия, медиальная фасетэктомия, дискэктомия, остеофитэктомия), которая была проведена нами 42% больным. В основном это были стенозы, развивающиеся вследствие гипертрофического артроза межпозвонкового сустава (в сочетании с оссифицированными грыжами и остеофитами, оссификацией задней продольной связки).

Больным с центральным стенозом позвоночного канала на нескольких уровнях при наличии явлений прогрессирующей радикулопатии средней или тяжелой степени показана декомпрессионная ламинэктомия (F.M. Phillips и соавт., 2002). Такую операцию применяют в 20% случаев. В основном это стенозы с оссификацией задней продольной связки центрально на многих уровнях.

Больным с центральным стенозом позвоночного канала на нескольких уровнях в сочетании со стенозом латеральных рецесусов показана декомпрессионная ламинэктомия в сочетании с медиальной фасетэктомией. Эту операцию применяют в 11% случаев. В основном это стенозы с оссификацией задней продольной связки центрально на многих уровнях в сочетании с многоуровневым гипертрофическим артрозом межпозвонковых суставов, где невозможно выполнить интерламинэктомию и медиальную фасетэктомию всех пораженных суставов из за их большого количества.

Декомпрессия дурального мешка и корешков в сочетании с фиксацией позвонков показана больным с поясничным стенозом и нестабильностью. Стабилизирующие вмешательства при стенозе позвоночного канала производят гораздо чаще.

Спинальный стеноз

Структуры, участвующие в формировании стеноза.

Позвоночник состоит из 26 костей и простирается от черепа до таза.»24 из них называются позвонками. 7 позвонков в шейном отделе, 12 в грудном отделе, 5 поясничных позвонков, крестец состоит из пяти сращенных позвонков и самый нижний отдел копчик состоит и3-5 недоразвитых позвонков. Позвоночник – колонна из 26 костей, которые простираются в линии от основания черепа до таза. Между позвонками располагаются межпозвонковые диски, которые выполняют как связующую, так и амортизационную функцию. Позвоночник является основной опорой для верхней части тела, позволяя человеку стоять, поворачиваться, нагибаться, кроме того позвоночник надежно защищает спинной мозг от повреждений. Наиболее часто при стенозе затрагиваются следующие структуры:

Причины стеноза

Из приобретенных причин бывают следующие причины.

Дегенеративные заболевания

Спинальный стеноз чаще всего возникает из-за дегенеративных изменений, происходящих вследствие старения организма. Но дегенеративные изменения могут быть вследствие морфологических изменений или воспалительного процесса. По мере старения организма происходит утолщение связок и их кальцификация (образование депо солей кальция внутри связок). Происходит также разрастания в области позвонков и суставов – эти разрастания называются остеофитами. Когда страдает одна часть позвоночника, то происходит увеличение нагрузки на интактную часть позвоночника. К примеру, при грыже диска происходит компрессия корешка или спинного мозга. Когда появляется гипермобильность сегмента позвоночника капсулы фасеточных суставов утолщаются вследствие усилий по стабилизации сегмента, что также может приводить к образованию остеофитов. Эти остеофиты уменьшают пространство межпозвонковых отверстий и оказывают компрессию на нервные корешки.

Спондилолистез это состояние когда происходит сползание одного позвонка по отношению к другому. Спондилолистез возникает вследствие дегенеративных изменений или травм или крайне редко бывает врожденным. Нарушенная биомеханика позвоночника вследствии листеза может привести к давлению сползшего позвонка и вместе с ним и диска, к давлению на спинной мозг или корешки.

Травмы, переломы позвонков могут вызвать как сужение канала, кроме того при осложненных переломах может быть воздействие фрагментов кости на спинной мозг или корешки.

Болезнь Пэджета хроническое заболевание костной ткани, проявляющееся неправильным ростом костной ткани, которая становится толстой и хрупкой (что увеличивает риск переломов). В результате возникают боли в суставах артриты. Болезнь может развиваться в любой части туловища, но чаще всего в позвоночнике. Структурные изменения в костной ткани позвоночника могут приводить к сужению спинномозгового канала и вызвать выраженную неврологическую симптоматику.

Флюороз – это чрезмерный уровень содержания фторида в организме. Может возникать вследствии вдыхания индустриальных газов и пыли, приема пищи с большим содержанием фтора или случайным приемом пищи с большим содержанием фтористых инсектицидов. Избыток фтора может привести к уплотнению связок и или размягчению костей и к дегенеративным изменениям, приводящим к спинальному стенозу.

Оссификация задней продольной связки возникает при накоплении кальцинатов в связке, которая тянется вдоль всего позвоночника. Эти кальциевые депозиты фактически превращают ткань связочную в костную. И эти кальциевые депозиты могут оказывать давление на нервы в спинномозговом канале.

Симптомы

Пространство внутри спинномозгового канала может быть сужено и это может протекать бессимптомно. Однако если сужение оказывает давление на спинной мозг, конский хвост cauda equina, или нервные корешки то появляется симптоматика, которая медленно прогрессирует. Шея или поясница могут болеть или не болеть. Чаще, пациенты испытывают онемение, слабость, судороги, или разлитую боль в руках или ногах. Если суженое место оказывает давление на нервный корешок, то пациенты могут испытывать боль иррадиирующую в ногу (пояснично-крестцовый радикулит). Приседание или сгибание позвоночника могут уменьшить болевые проявления (при сгибании происходит увеличение между позвонками в позвоночнике. Поэтому и рекомендуются упражнения на сгибание позвоночника, наравне с упражнениями с отягощением.

У пациентов с более серьезным стенозом могут возникнуть проблемы с кишечником, мочевым пузырем или с функцией нижних конечностей. Например, синдром конского хвоста достаточно редкий, но очень серьезный вид спинального стеноза. Синдром конского хвоста возникает вследствие компрессии на структуры конского хвоста, и симптомы могут включать нарушение контроля над функцией кишечника, мочевого пузыря, эректильные дисфункции или боль, слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях. Синдром конского хвоста – это состояние, требующее экстренной медицинской помощи.

Диагностика

Врач может использовать разные подходы для диагностики спинального стеноза и исключения других заболеваний:

История заболевания — пациент подробно описывает симптомы, наличие в анамнезе травм, имеющихся заболеваний, которые могут быть причиной появления спинального стеноза.

Физическая экспертиза — врач обследует пациента, определяет наличие ограничение движений в конечностях проверяет наличие болей при гиперэкстензии позвоночника, неврологических показателей, таких как чувствительность, мышечная сила в конечностях рефлекторная активность.

Рентгенография рентгеновские лучи позволяют, получит двухмерное изображение позвоночника. Рентгенография может быть назначена как первый метод исследования, особенно помогая диагностировать травмы или опухоли. Рентгенография позволяет визуализировать структуру позвонков конфигурацию суставных поверхностей обнаружить кальцинаты.

МРТ использует мощное магнитное поле, которое, проходя через тело, попадает на сканнер и проходит компьютерную обработку. МРТ позволяет сканнировать срезы тканей, которые потом преобразуются в двух или трехмерное изображение. МРТ особенно актуально для получения информации о состоянии мягких тканей, таких как межпозвонковые диски или связки. Кроме того визуализируются спинной мозг, нервные корешки и окружающие ткани таким образом позволяя диагностировать увеличение тканей дегенерацию или опухоли.

Компьютерная томография (КТ) — рентгеновский луч проходит через ткани под различными углами попадает на сканнер и анализируется компьютером. Также как и МРТ позволяет получить двух-трехмерные изображение тканей послойно. КТ лучше визуализирует костные структуры, но позволяет видеть также и мягкие ткани. КТ позволяет визуализировать спинномозговой канал и структуры окружающие его.

Миелография представляет собой разновидность рентгенографии, но только при миелографии в спинномозговой канал вводится контрастное вещество. Это позволяет визуализировать наличие стеноза опухолей, остеофиты или признаки давления на спинной мозг грыж дисков.

Радиоизотопное сканирование (сцинтиграфия) Введенный в кровь радиоизотоп распределяется избирательно в тканях с повышенным обменом веществ. Этот метод позволяет диагностировать переломы, опухоли, инфекции. Радиоизотопное сканирование проводится для подтверждения диагноза но само в чистом виде не позволяет дифференцировать заболевания.

Лечение стеноза

Консервативные методы лечения

Медикаментозное лечение

НПВС(нестероидные противовоспалительные средства) такие как аспирин, напроксен, ибупрофен, индометацин помогают снизить воспаление и уменьшить отек и боль.

Инъекции кортикостероида в оболочки, покрывающие спинной мозг позволяют уменьшить воспаление и боль в ногах.

Инъекции с анестетиками называемы блокадами позволяют на некоторое время снять боль.

Ограничение двигательной активности в зависимости от заинтересованных нервов.

ЛФК. Физические упражнения подобранные врачом ЛФК помогают увеличить объем движений в позвоночнике, усилить мышцы брюшного пресса и спины, что позволяет стабилизировать позвоночник. В некоторых случаях можно рекомендовать аэробные нагрузки (такие как плавание или езда на велосипеде), но с постепенным увеличением нагрузок.

Корсеты. Возможно, использование корсета на небольшой промежуток времени для фиксации позвоночника и уменьшения болевого синдрома. Как правило, корсеты актуальны у пациентов пожилого возраста со слабыми мышцами брюшного пресса и с дегенеративными изменениями в нескольких отделах позвоночника.

Мануальная терапия этот метод лечения основан на принципе того, что уменьшение объема движений в сегментах позвоночника приводит к ухудшению функций и вызывать боль. Задача манипуляций мануального терапевта восстановить объем движений в позвоночники, снять мышечные блоки. Мануальная терапия также использует тракционные методики (вытяжение позвоночника) для уменьшения компрессии на нервные структуры спинного мозга. Исследование показало, что мануальная терапия также эффективны как и другие консервативные методы лечения при спинальном стенозе.

Иглоукалывание — Этот метод лечения представляет собой стимуляцию определенных участков тела различными методами, чаще всего введением тонких игл, проникающих через кожу. Исследования показали, что помощью иглотерапии удается добиться хороших результатов, особенно при болях в пояснице.

Хирургическое лечение. Во многих случаях состояния, которые привели к стенозу не могут быть устранены консервативными методами лечения, хотя и удается снять болевой синдром с помощью консервативных методов лечения на некоторое время. Поэтому в первую очередь всегда назначается консервативное лечение. Но если есть такие симптомы, как слабость в ногах с нарушением процесса ходьбы, нарушение функции мочевого пузыря и кишечника, то возникает необходимость в экстренном оперативном вмешательстве. Кроме того для выбора в пользу оперативного лечения имеет значение отсутствие эффекта от консервативного лечения. Задачей оперативного лечения является устранение компрессии на спинной мозг и корешки, и удаление избыточных тканей, вызывающих сдавление нервных структур. Наиболее частой операцией является декомпрессионная ламинэктомия, которая проводится как с фиксацией, так и без фиксации позвонков.

Риск и прогноз оперативного лечения

Любое хирургическое вмешательство связано с риском при проведении общего наркоза и риск высокий у пациентов пожилого возраста. Риском самого оперативного вмешательства при спинальном стенозе является возможное повреждение дуральных оболочек, инфекционные осложнения, тромбообразование. Наличие сопутствующей соматической патологии является фактором влияющим на возможность проведения оперативного лечения. Как правило, результатом оперативного лечения является быстрый регресс симптоматики, ввиду того, что устраняются причины давления на нервные структуры. Но в некоторых случаях симптоматика может сохраняться длительное время и после операции. Это обычно бывает в тех случаях, когда в дооперационном периоде была длительная компрессия на нервы или спинной мозг и произошло повреждение самой структуры нервов. Отдаленные результаты оперативного лечения зависят от степени дегенеративных изменений в позвоночнике и полноценности реабилитации.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.