Постуральная гипотензия что это такое симптомы лечение

Публикации в СМИ

Гипотензия ортостатическая

Ортостатическая гипотензия (гипотензия постуральная) — чрезмерное снижение АД в вертикальном положении тела. Снижение систолического АД более чем на 20 мм рт.ст. имеет клиническое значение, особенно при наличии признаков предобморочных или обморочных состояний. Ортостатическую гипотензию нельзя считать самостоятельной нозологической формой. Это нарушение регуляции АД, обусловленное различными причинами.

Клинические проявления. Головокружение, слабость, затуманивание зрения и другие признаки, возникающие в вертикальном положении.

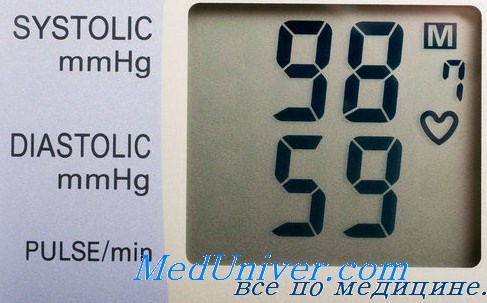

Диагностика • Следует помнить о необходимости измерения АД в положении стоя у больных, имеющих признаки снижения АД в вертикальном положении, а также у всех больных пожилого возраста • Ортостатическая проба: определяют ЧСС, АД и оценивают состояние больного после его пребывания в положении стоя в течение 2–3 мин •• Снижение систолического АД более чем на 20 мм рт.ст. свидетельствует о наличии ортостатической гипотензии, особенно при сочетании с признаками предобморочного состояния •• Потеря мышечного тонуса и коллапс также свидетельствуют об ортостатической гипотензии.

Лечение • Коррекция основного состояния, приведшего к ортостатической гипотензии • Следует избегать длительного постельного режима и иммобилизации, при необходимости длительного постельного режима показана лечебная гимнастика в постели • Увеличение потребления поваренной соли • Минералокортикоиды (необходимо помнить об опасности развития сердечной недостаточности): начальная доза флудрокортизона составляет 0,05–0,1 мг внутрь 1 р/сут, максимальная доза — 0,1 мг 2 р/сут. Через 1 нед терапии следует определить концентрацию в сыворотке крови ионов калия.

Примечание. Внезапно возникшая ортостатическая гипотензия позволяет предположить нераспознанный ИМ, ТЭЛА или нарушение ритма. Другие причины ортостатической гипотензии или коллапса при быстром переходе в вертикальное положение — аортальный стеноз, кардиомиопатия, констриктивный перикардит.

МКБ-10 • I95.1 Ортостатическая гипотензия

Код вставки на сайт

Гипотензия ортостатическая

Ортостатическая гипотензия (гипотензия постуральная) — чрезмерное снижение АД в вертикальном положении тела. Снижение систолического АД более чем на 20 мм рт.ст. имеет клиническое значение, особенно при наличии признаков предобморочных или обморочных состояний. Ортостатическую гипотензию нельзя считать самостоятельной нозологической формой. Это нарушение регуляции АД, обусловленное различными причинами.

Клинические проявления. Головокружение, слабость, затуманивание зрения и другие признаки, возникающие в вертикальном положении.

Диагностика • Следует помнить о необходимости измерения АД в положении стоя у больных, имеющих признаки снижения АД в вертикальном положении, а также у всех больных пожилого возраста • Ортостатическая проба: определяют ЧСС, АД и оценивают состояние больного после его пребывания в положении стоя в течение 2–3 мин •• Снижение систолического АД более чем на 20 мм рт.ст. свидетельствует о наличии ортостатической гипотензии, особенно при сочетании с признаками предобморочного состояния •• Потеря мышечного тонуса и коллапс также свидетельствуют об ортостатической гипотензии.

Лечение • Коррекция основного состояния, приведшего к ортостатической гипотензии • Следует избегать длительного постельного режима и иммобилизации, при необходимости длительного постельного режима показана лечебная гимнастика в постели • Увеличение потребления поваренной соли • Минералокортикоиды (необходимо помнить об опасности развития сердечной недостаточности): начальная доза флудрокортизона составляет 0,05–0,1 мг внутрь 1 р/сут, максимальная доза — 0,1 мг 2 р/сут. Через 1 нед терапии следует определить концентрацию в сыворотке крови ионов калия.

Примечание. Внезапно возникшая ортостатическая гипотензия позволяет предположить нераспознанный ИМ, ТЭЛА или нарушение ритма. Другие причины ортостатической гипотензии или коллапса при быстром переходе в вертикальное положение — аортальный стеноз, кардиомиопатия, констриктивный перикардит.

МКБ-10 • I95.1 Ортостатическая гипотензия

Постуральная гипотензия что это такое симптомы лечение

Отметим некоторые отклонения в функциональном состоянии организма, связанные с общим синдромом слабости, сниженной работоспособности.

1. Быстрая истощаемость нервной системы (усталость после первых часов работы, низкая толерантность к физической активности), обусловленная этиологическими факторами и вторичными гемодинамическими нарушениями ЦНС.

2. Нарушение периферической циркуляции и в первую очередь расстройство транскапиллярного обмена и потока кислорода.

Наиболее характерный вид дизадаптации у больных артериальной гипотонией — ортостатический синдром.

Диагностика обморочных состояний основывается главным образом на данных анамнеза, результатах соматического и неврологического исследований. Весьма важно установить, не является ли обморочное состояние одним из симптомов органического заболевания сердечно-сосудистой или нервной систем и др.

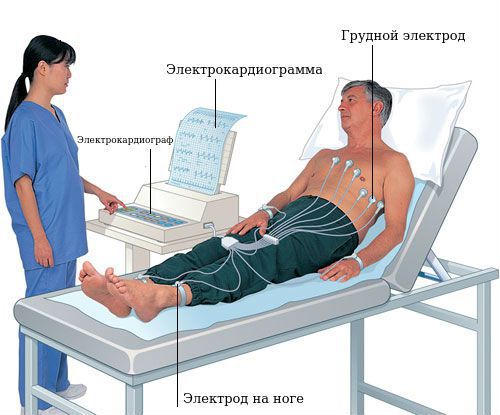

Для диагностики обморочных состояний используют вегетативные тесты: проба Ашнера (надавливание на оба глазных яблока одновременно в течение 15—20 с), давление или массаж области каротидного синуса в течение 20 с (поочередно с обеих сторон с промежутками в 1 мин), проба Вальсальвы (натуживание после вдоха в течение времени, которое может выдержать обследуемый), орто- и клиностатическая проба, проба 30-минутного стояния, гипоксическая проба (вдыхание смеси обедненной кислородом, в течение 10 мин). Пробы дают более ценные результаты при одновременной записи электрокардиограммы (регистрация изменений частоты сердцебиения и нарушений ритма) и измерении артериального давления (выявление степени и скорости его падения).

Вариант гипотонического состояния с ортостатический синдромом в более широком объеме связан с нарушением циркуляции в зависимости от положения тела. Четкая координация между двигательной и вегетативными функциями человека в значительной степени определяет состояние адаптации организма, его работоспособность и комфорт. Трудовые процессы, обстоятельства жизни часто сочетаются с необходимостью быстрых перемен положения тела (Полет и езда в транспорте, спортивные упражнения с многочисленными отклонениями положения тела и т. д.). Все это требует очень высокой адаптации сердечно-сосудистой системы. Они подробно изучены М. Р. Могендовичем, В. II. Колычевым, Л. Г. Петреневым. И. Б. Темкиным, Г. З. Чуваевой и др. При изменениях положения тела благодаря проприоцептивным рефлексам и их связи с сердечнососудистой системой со стороны последней возникают различные адаптивные реакции.

Представим перечень патологических и компенсаторных реакций, возникающих при изменении положения тела:

1. Перемещение крови в вены с увеличением объема и последующим повышением тонуса вен (гравитационный синдром).

2. Повышение сосудистой проницаемости и переход жидкости за пределы сосудистого русла с увеличением гемоконцентрации.

3. Некоторое снижение поступления крови к сердцу с уменьшением ударного объема (до 20%).

4. Падение артериального давления (на 2—3%) и периферического сопротивления.

5. Снижение уровня возбудимости симпатоадреналовой системы, появление медленной активности и остроконечных волн ЭЭГ.

6. Субъективные и объективные изменения со стороны сердца (синусовая тахикардия, экстрасистолия).

Компенсаторные реакции, направленные на преодоление ортостаза:

1. Усиление ЧСС с компенсацией снижения ударного выброса.

2. Повышение общего периферического сопротивления за счет повышения тонуса артернол. повышения СЧД.

3. Повышение тонуса венул и вен, что препятствует дальнейшему снижению притока крови к сердцу.

4. Повышение тонуса симпатоадреналовой систолы е повышением уровня норадреналина.

Гиперкомпенсаторные реакции (явление перерегулирования):

1. Избыточная реакция ЧСС, ударного выброса — нецелесообразное повышение АД.

2. Избыточное повышение общего и регионарного периферического сопротивления.

3. Избыточное повышение венозного давления.

Ортостатический (или точнее гравитационный) синдром имеет устойчивую картину болезни в силу замкнутого круга патологических отклонений: депонирование крови (при отсутствии компенсаторного подъема УО и ОПС) ведет за собой снижение притока крови к сердцу, а это в свою очередь снижает ударный выброс. Критерии дизадаптации к изменению положения головы (наклоны, повороты), которые сопровождаются головокружением и головной болью:

1) повышение (а в ряде случаев и снижение) височного давления;

2) по данным окулиста при исследовании глазного дна повышение тонуса артериол и снижение тонуса венул (удивительно то, что такая же картина, как и при начальных формах гипертонической болезни);

3) РЭГ-пробы с наклоном головы показали: снижение уровня мозгового кровотока, усугубленное асимметрией и появлением признаков нарушений венозного оттока.

Таким образом, при ортостазе мы имеем дело не только с недостатком компенсаторных реакций, но и возможностью гиперкомпенсации. Если при первом варианте больные испытывали чувство дурноты (обморок, полуобморочное состояние), головокружение, то при гиперкомпенсации — учащенное сердцебиение, появление головной боли и неприятных ощущений со стороны сердца.

Что такое артериальная гипотензия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Немцовой Елизаветы Андреевны, кардиолога со стажем в 5 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

На сегодняшний день принятыми критериями гипотензии считается:

По данным исследований, при амбулаторном 24-часовом мониторировании артериального давления нижней границей нормы принято считать следующие цифры:

Однако большинством более современных обзоров а ртериальная гипотензия в абсолютных цифрах определяется как снижение систолического АД (САД) [1] [2] [5]

Основными причинами низкого артериального давления могут быть:

Все эти причины могут быть связаны с различными внешними и внутренними факторами: уровнем физической нагрузки, возрастом, температурой и положением тела, приёмом пищи и голоданием, длительным постельным режимом. Также они могут быть следствием наличия беременности, анемии, отравления и обезвоживания, аллергической реакции или инфекционного процесса. Артериальная гипотензия может возникнуть как следствие течения различных заболеваний, таких как клапанная патология сердца, надпочечниковая недостаточность и другие эндокринные нарушения или болезнь Паркинсона.

Однако снижение цифр АД в покое встречается как вариант нормы и может быть обусловлено наследственностью и конституцией пациента. Нередко пониженное давление встречается у спортсменов, жителей высокогорья и тропиков. Такая АГТ, которая не вызывает ухудшения самочувствия, называется физиологической, и, как правило, выявляется при случайном измерении АД или диспансерном обследовании.

Симптомы артериальной гипотензии

Острая АГТ (коллапс, шок) обычно сопровождается гипоксией (п ониженным содержанием кислорода) мозга и снижением функций жизненно важных органов. Клинически проявляется наличием у пациента спутанности сознания, холодной, липкой, бледной кожи, быстрого и неглубокого дыхания, слабого и быстрого пульса.

Хроническая артериальная гипотензия (ХАГТ) обусловлена нарушениями регуляции артериального давления, и эти нарушения могут иметь разную природу происхождения.

К общим признакам и симптомам ХАГТ помимо низкого АД относятся:

Патогенез артериальной гипотензии

В течение дня АД меняется в зависимости от положения тела, дыхания, стресса, физического состояния, принимаемых лекарств, того, сколько человек ест и пьёт, а также от времени суток. Физиологически АД обычно самое низкое ночью и резко повышается при пробуждении.

Организм человека имеет определённые механизмы для поддержания кровяного давления и кровотока на нормальном уровне. Эти механизмы взаимосвязаны: стенки артерий, определяя уровень АД, посылают сигналы в сердце, артериолы вены и почки, чтобы регулировать кровоток. В первую очередь артериальное давление зависит от периферического сопротивления кровеносных сосудов и сердечного выброса.

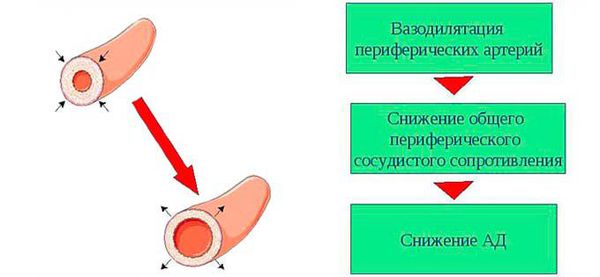

Периферическое сопротивление сосудов — это общее сопротивление всей сосудистой системы потоку крови, который выбрасывается сердцем в артерии. Мышечная ткань в стенках артериол позволяет этим кровеносным сосудам расширяться или сужаться. Чем сильнее сокращаются артериолы, тем выше их сопротивление току крови и тем больше возрастает давление крови, ведь чтобы протолкнуть кровь через более узкий просвет, нужно приложить большее давление. И наоборот, при расширении артериол сопротивление току крови снижается, что приводит к падению артериального давления. Степень сужения или расширения артериол может регулироваться нервами, гормонами, а также лекарственными веществами.

При этом регуляторные механизмы сердца изменяют сердечный выброс (количество крови, перекачиваемой сердцем в артерии за одну минуту). Артериальное давление может повыситься за счёт увеличения сердечных сокращений и, следовательно, большего выброса крови в артерии. Вены могут расширяться, сужаться и депонировать (накапливать) больше крови. Т. е., чем больше крови перекачивает сердце в минуту, тем выше будет давление, пока диаметр артерий остается неизменным. Объём крови во время каждого удара зависит от силы сокращения и функции клапанов. Общий же объём крови в артериях может зависеть от объёма жидкости в организме, объёма жидкости, удаляемого через почки, приёма лекарственных препаратов.

Все эти адаптивные механизмы поддерживают артериальное давление в пределах нормы.

Теории возникновения патологической АГТ

Эндокринная. В соответствии с этой теорией заболевание может иметь надпочечниковый, гипофизарный и гипотиреоидный генез. Причинами являются:

Это приводит к снижению общего периферического сосудистого сопротивления, объёма циркулирующей крови и сердечного выброса.

Классификация и стадии развития артериальной гипотензии

Наибольшее практическое применение в медицине нашла классификация Н. С. Молчанова (1962).

Вторичная АГТ — развивается на фоне каких-либо заболеваний. Среди причин её возникновения можно выделить следующие [2] [12] [13] :

Когда человек стоит, под силой гравитации кровь скапливаться в ногах. Обычно организм человека компенсирует это, увеличивая частоту сердечных сокращений и сужая кровеносные сосуды, тем самым гарантируя, что достаточное количество крови вернётся в головной мозг. Но у людей с ОРТГ этот компенсирующий механизм выходит из строя и артериальное давление падает, что приводит к возникновению слабости, головокружения, нарушений зрения, сердцебиения и даже обморока при вставании, т. е. при вертикализации положения тела. Критерием ОРГТ является снижение САД ≥ 20 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 10 мм рт. ст. и/или возникновение симптомов церебральной гипоперфузии в течение трёх минут после принятия вертикального положения [14] .

Выделяют следующие причины ОРГТ [17] :

Степени тяжести АГТ

Выделяют 4 степени выраженности ортостатической недостаточности [17] :

0 – нормальная ортостатическая толерантность;

1 – клинические симптомы возникают редко, человек может находиться в вертикальном положении более 15 минут, повседневная активность не снижена;

2 – клинические симптомы возникают 1 раз в неделю, человек может находиться в вертикальном положении более 5 минут, повседневная активность умеренно снижена;

3 – клинические симптомы возникают часто (несколько раз в неделю), человек может находиться в вертикальном положении более 1 минуты, повседневная активность умеренно снижена;

4 – клинические симптомы возникают регулярно, человек может находиться в вертикальном положении менее 1 минуты, выраженное снижение повседневной активности. Синкопальное ( обморок или кратковременное нарушение сознания) или пресинкопальное состояния (предобморочное, описываемое как головокружение и/или неполное выключение сознания) обычно возникают при вставании с постели.

Осложнения артериальной гипотензии

Следует отметить, что острая гипотония сама по себе является осложнением других заболеваний, которые были указаны выше. Острую форму можно воспринимать как шок. Происходит резкое снижение поступления кислорода в головной мозг, возникает гипоксия, снижаются функции жизненно важных органов, что без своевременной скорой помощи может быть фатальным.

Самые частые осложнением ортостатической гипотонии, особенно у ослабленных пациентов и пожилых, — это падения и связанные с ними травмы.

Диагностика артериальной гипотензии

У многих здоровых людей симптомы слабости, головокружения и обморока могут быть связаны с низким кровяным давлением. Измерение артериального давления, как правило, является первым шагом в диагностике этого состояния.

К обязательным методам обследования пациентов с артериальной гипотензией относятся:

При наличии стойкой гипотензии и выявлении электролитных нарушений проводятся дополнительные обследования с целью поиска или исключения надпочечниковой недостаточности:

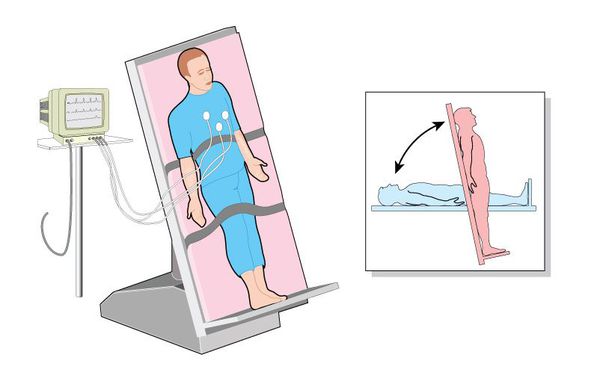

Если анамнестически гипотензия носит ортостатический характер, то для её верификации проводят модифицированные постуральные пробы с быстрым активным изменением положения тела (ортостатическая проба). Этот метод направлен на исследование рефлексов, обеспечивающих поддержание определённого положения в пространстве всего тела или его части.

Лечение артериальной гипотензии

В случае наличия у пациента ортостатического компонента успешность лечения определяется улучшением качества жизни и предотвращением симптомов, которые могут вызвать падения и травмы.

Лечебные мероприятия непосредственно в период ортостатического эпизода, сопровождающегося субъективными проявлениями гипоперфузии головного мозга, как правило, носят общий характер:

Лекарственная терапия

В случае неэффективности немедикаментозного лечения и значительного снижения качества жизни пациента возможно назначение препаратов:

Прогноз. Профилактика

Вопрос о взаимоотношениях артериального давления и кардиоваскулярного риска является предметом изучения на протяжении последних десятилетий. Данные 12-летнего отрезка в рамках Фрамингемского исследования убедительно показали, что величины артериального давления менее 120/80 мм рт. ст. ассоциируются с достоверно лучшим сердечно-сосудистым прогнозом по сравнению с величинами, относящимися к категории нормального (менее 130/85 мм рт.ст.) и высокого (менее 140/90 мм рт.ст.) нормального АД.

При анализе 30-летнего периода наблюдений в рамках данного исследования отмечается наличие практически линейной зависимости между уровнем АД и сердечно-сосудистой смертностью как у мужчин, так и женщин в каждой из изученных возрастных декад жизни (35-84 лет). Примечательно, что нахождение САД в гипотензивно-оптимальном диапазоне (74-119 мм рт. ст.) оказалось в прогностическом смысле более выгодным, чем нахождение САД в диапазонах 120-139, 140-159, 160-179, 180-300 мм рт. ст. [17]

Ортостатическая гипотензия

, MD, PhD, University of Michigan;

, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan

Ортостатическая гипотензия представляет собой проявление нарушения регуляции артериального давления на фоне различных состояний, она не является самостоятельным заболеванием. Данные все чаще свидетельствуют о том, что нарушения контроля постуральной гемодинамики увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности.

Синдром постуральной ортостатической тахикардии

СПОТ (который также называют постуральной автономной тахикардией или хронической или идиопатической непереносимостью ортостаза) представляет собой синдром непереносимости ортостаза у более молодых пациентов. Синдром постуральной ортостатической тахикардии определяется частотой сердечного сокращения ≥ 120 ударов/мин или увеличением на ≥ 30 ударов/мин при перемене позы из положения лежа на спине в положение стоя. Различные симптомы (например, слабость, головокружение, непереносимость физических нагрузок, когнитивные нарушения) и тахикардия возникают при принятии вертикального положения; однако при этом отмечается лишь незначительное снижение артериального давления или же его нет вообще. Причина появления симптомов неясна.

Патофизиология ортостатической гипотензии

В норме, при резком принятии вертикального положения гравитационные силы приводят к депонированию крови (от ½ до 1 л) в венах нижних конечностей и туловища. Вследствие этого, происходит транзиторное уменьшение венозного возврата, что способствует снижению сердечного выброса и, соответственно, артериального давления. В ответ на это за счет раздражения барорецепторов дуги аорты и каротидного синуса возникает активация автономных рефлексов, направленных на быструю нормализацию артериального давления. Симпатическая нервная система увеличивает частоту сердечных сокращений, усиливает сократимость сердечной мышцы, а также увеличивает вазомоторный тонус емкостных сосудов. Одновременно ингибирование парасимпатической (вагусной) активности также способствует увеличению частоты сердечных сокращений. У большинства людей изменения артериального давления и частоты сердечных сокращений при принятии вертикального положения минимальны или кратковременны, и не сопровождаются появлением симптомов.

Если человек длительное время находится в вертикальном положении, происходит активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и повышается секреция вазопрессина (антидиуретического гормона, или [АДГ]), что приводит к задержке натрия и воды и к увеличению объема циркулирующей крови.

Этиология ортостатической гипотензии

При поражении афферентной, центральной или эфферентной частей вегетативной рефлекторной дуги на фоне заболеваний или приема лекарственных препаратов, при снижении сократительной способности миокарда или нарушении сосудистого сопротивления, в случаях наличия гиповолемии или нарушения гормонального ответа возможно изменение гомеостатических механизмов, направленных на поддержание адекватного уровня артериального давления (см. таблицу Причины развития ортостатической гипотензии [Causes of Orthostatic Hypotension] Причины ортостатической гипотензии Ортостатическая (постуральная) гипотензия – это чрезмерное снижение артериального давления (АД) при принятии вертикального положения. Ее принято диагностировать при снижении систолического АД. Прочитайте дополнительные сведения ).

Причины могут быть различными, в зависимости от того, являются ли симптомы остро возникшими или хроническими.

Наиболее частые причины острой ортостатической гипотензии

Лекарственно индуцированная ортостатическая гипотензия

Лекарственно индуцированная ортостатическая гипотензия (ОГ) является одной из форм вторичной ОГ, частота которой увеличивается с возрастом, при наличии сопутствующей патологии, а также при увеличении количества принимаемых лекарственных препаратов. ОГ ассоциируется с повышенным риском серьезных неблагоприятных цереброваскулярных и коронарных событий, может способствовать нарушению когнитивных функций и развитию деменции, а также является одним из главных факторов риска падений у гериатрических пациентов. Ряд исследований показал, что именно лекарственно индуцированная ОГ служит основной причиной падений, особенно у пожилых людей. В обзоре представлены механизмы возникновения лекарственно индуцированной ОГ, перечень лекарственных препаратов, вызывающих ОГ, алгоритм диагностики и принципы лечения ОГ.

Ортостатическая гипотензия (ОГ) определяется как устойчивое снижение систолического артериального давления (САД) на ≥20 мм рт. ст. и/или диастолического артериального давления (ДАД) на ≥10 мм рт. ст. в течение 3 мин после перехода в вертикальное положение (положение стоя) из положения лежа или наклона головы не менее 60° при выполнении тилт-теста; для пациентов с артериальной гипертонией (АГ), выявляемой в положении лежа на спине, – снижение САД на ≥30 мм рт. ст. [1]. ОГ может сопровождаться симптомами, но бывает и бессимптомной. Характерные симптомы ОГ включают в себя головокружение, предобморок и обморок. Потеря сознания обычно имеет постепенное начало, но может произойти и внезапно. К дополнительным симптомам относятся общая слабость, усталость, снижение когнитивной функции, слабость в нижних конечностях («ватность» ног), нечеткость (расплывчатость) зрения, «мушки» перед глазами, головная боль, тошнота, боль в области шеи, распространяющаяся на субокципитальную зону, заднюю поверхность шеи и плечи, ортостатическая одышка или боль в груди (по типу стенокардии) [1].

Распространенность ОГ варьируется в зависимости от возраста пациентов и наличия сопутствующих заболеваний: от 6% у здоровых людей без АГ до ≥50% у лиц старше 75 лет с мультиморбидной патологией [211]. ОГ классифицируют на первичную (например, при истинной вегетативной недостаточности, аутоиммунной автономной ганглиопатии, болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви, семейной дизавтономии – синдроме Райли-Дея, мультисистемной атрофии и т.д.) и вторичную (например, при сахарном диабете, аутоиммунных заболеваниях, алкогольной полинейропатии и т.д., а также ятрогенная) [12]. Среди вторичных форм наиболее частым вариантом является ОГ, связанная с приемом лекарств [13,14], причем ее распространенность увеличивается с возрастом [2,13,14]. Многие лекарства (включая препараты, которые используют для лечения болезни Паркин сона, АГ или симптомов недержания мочи) могут снизить АД и усугубить симптомы ОГ.

ОГ является независимым предиктором смерти от всех причин 18, смерти или госпитализации в связи с ишемической болезнью сердца [17,20] и сердечной недостаточностью [19]. ОГ ассоциируется со значительно более высоким риском возникновения фибрилляции предсердий [21] и повышенным риском развития инсульта [17, 22-25], а также может способствовать нарушению когнитивных функций 32 и развитию деменции [35]. У пациентов с ОГ наблюдается значительное увеличение риска развития хронической болезни почек и альбуминурии [36]. ОГ является одним из глав ных факторов риска падений у гериатрических пациентов. Представляет особый интерес тот факт, что в ряде исследований основной причиной падений была именно лекарственно индуцированная ОГ [13,37-39], особенно у пожилых [13].

Поэтому знание перечня лекарственных препаратов, вызывающих ОГ, а также понимание механизма возникновения лекарственно индуцированной ОГ необходимо врачу любой специальности для предотвращения жизненно важных осложнений, увеличения продолжительности и качества жизни пациентов, в том числе пожилого и старческого возраста.

Механизмы лекарственно индуцированной ОГ

В норме при переходе из горизонтального положения в вертикальное (ортостаз) происходит гравитационноопосредованное перераспределение объема крови, и 10–15% крови депонируется в венах нижних конечностей, в результате чего уменьшаются венозный возврат к сердцу, ударный объем, сердечный выброс и АД. Эти гемодинамические изменения провоцируют компен саторный рефлекторный ответ – активацию баро рецепторов (дуги аорты, каротидных синусов, кардиопульмональных), которая, в свою очередь, обусловливает рефлекторное усиление симпатической и угнетение парасимпатической иннервации. Эти изменения вызывают констрикцию резистивных и емкостных сосудов в висцеральном, кожно-мышечном и почечном сосудистых руслах. В результате наблюдается незначительное снижение САД, небольшое повышение ДАД на фоне умеренного увеличения частоты сердечных сокращений. Системная вазоконстрикция является ключевым механизмом поддержании АД в вертикальном положении, более значимым, чем увеличение ЧСС. Быстрая краткосрочная адаптация к ортостатическому стрессу осуществляется исключительно по волокнам автономной нервной системы.

В регуляции ортостаза принимают участие и нейрогуморальные системы, прежде всего ренин-ангиотензин-альдостероновая. При медикаментозно индуцированной ОГ автономная нервная система относительно интактна, поэтому имеют значение гемодинамические эффекты медикаментов – снижение пред нагрузки, вазодилатация, отрицательное инотропное и хронотропное действие, снижение симпатического тонуса, блокада постсинаптических α-адренорецепторов и т.д [40,41]. В некоторых случаях прием лекарственных средств способствует проявлению симптомов, связанных с ОГ, при бессимптомном течении ряда заболеваний и состояний, таких как болезнь Паркинсона, сахарный диабет или обезвоживание [2].

С возрастом у человека происходит уменьшение чувствительности барорецепторов и α-адренергического вазоконстрикторного ответа при симпатической активации, снижается тонус блуждающего нерва, что характеризуется снижением хронотропной функции сердца и периферического сосудистого сопротивления при переходе в вертикальное положение. Также с возрастом уменьшается концентрационная способность почек изза снижения активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, уменьшения концентрации ренина, ангиотензина, альдостерона и повышения содержания натрийуретического пептида. Эти механизмы могут привести к дегидратации организма. Миокард с возрастом становится жестким из-за преобладания фиброза, а диастолическое наполнение левого желудочка уменьшается. Наряду с уменьшением венозного возврата при вставании происходит уменьшение ударного объема. Снижение рефлекторно обусловленных прироста частоты сердечных сокращений и вазоконстрикции значительно уменьшает наполнение левого желудочка и увеличивает риск развития ОГ у пожилых людей [42]. Изменение фармакокинетики большинства лекарственных веществ у пожилых людей приводит к задержке элиминации и/или повышению биодоступности [13]. Это обусловливает более выраженный эффект лекарственных средств с желаемым гипотензивным действием (например, диуретики, блокаторы кальциевых каналов, b-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента – АПФ). Однако при применении лекарственных средств, вызывающих нежелательную гипотонию (например, нитраты, противопаркинсонические средства, антидепрессанты, антипсихотические препараты), у пожилых людей возрастает вероятность развития и выраженность данной нежелательной лекарственной реакции, а ОГ возникает чаще [13].

Лекарственные средства, предрасполагающие к развитию ОГ

Выделяют достаточно большое количество лекарственных средств, способных вызвать ОГ (табл. 1) [2,37,43]. По-видимому, этот перечень не является окончательным и будет увеличиваться по мере внедрения диагностических подходов к выявлению ОГ и повышения внимания клиницистов к этой проблеме.

J. Montastruc и соавт. [2] использовали базу данных Регионального центра фармаконадзора во Франции за 5 лет, в которой содержатся сообщения о побочных эффектах лекарственных средств. Среди 4154 побочных эффектов 55 (1,3%) были связаны с ОГ, вызванной лекарственными средствами (28 мужчин и 27 женщин, средний возраст 66,8 лет). В 80% случаев лекарственно индуцированная ОГ встречалась у пациентов пожилого и старческого возраста: 3,6% в возрасте 20-29 лет, 1,8% – 30-39 лет, 3,6% – 40-49 лет, 10,9% – 50-59 лет, 32,7% – 60-69 лет, 30,9% – 70-79 лет, 12,7% – 80-89 лет и 3,6% – 90-99 лет. ОГ сопровождалась типичными симптомами («легкость» в голове, общая слабость, зрительные нарушения, головокружение, недомогание, падения и т.д.) лишь в 46% случаев. 80% пациентов принимали более одного лекарственного препарата, а среднее количество принимаемых лекарственных средств составило 1,7. В данном исследовании наиболее часто уведомляли о развитии ОГ как побочном эффекте дофаминергических препаратов, используемых при лечении болезни Паркинсона (леводопа, агонисты дофамина) или гиперпролактинемии (агонисты дофамина). ОГ является хорошо документированным не благоприятным эффектом антипаркинсонических лекарственных препаратов [44], что можно объяснить ингибированием высвобождения норадреналина в пресинаптической мембране, которое приводит к уменьшению симпатического тонуса [45]. Другой группой препаратов, часто вызывающих ОГ, оказались антидепрессанты (18 из 23 случаев), причем трициклические (имипрамин). Снижение АД может быть обу словлено их α1-адреноблокирующим действием. О возникновении ОГ сообщалось лишь у двух пациентов, получавших селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Это подтверждает тот факт, что они реже вызывают ОГ по сравнению с трициклическими антидепрессантами [46]. Несколько случаев ОГ было зарегистрировано на фоне приема препаратов, используемых для лечения АГ, прежде всего диуретиков, антагонистов кальция и α1-адреноблокаторов, которые снижают объем циркулирующей крови и общее периферическое сосудистое сопротивление, соответственно. Сосудорас ши ряющее действие может объяснить возникновение ОГ и при приеме ингибиторов ингибиторов АПФ [47,48]. Есть мнение, что b-адреноблокаторы вызывают ОГ реже, чем другие антигипертензивные средства, поскольку у пожилых людей снижается чувствительность адренорецепторов [47]. Фактически, в данном исследовании сообщалось только о 2 случаях возникновения ОГ на фоне приема b-адреноблокаторов, причем один из них – при лечении лабеталолом, который является α-и b-адреноблокатором. Другие случаи ОГ развивались на фоне приема нейролептиков, которые, как известно, обладают свойствами антагонистов αадренорецепторов [47,48], а также антиангинальных препаратов (нитратов) за счет расслабления клеток гладкой мускулатуры артерий и вен [47,48]. В ходе анализа результатов исследования был установлен еще один интересный факт. В 44% случаев прием лекарственных средств способствовал проявлению симптомов, связанных с ОГ, при бессимптомном течении таких заболеваний/состояний, как истинная вегетативная недостаточность, болезнь Паркинсона, сахарный диабет или обезвоживание. Причем, эти случаи классифицировались как «серьезные» и были ассоциированы с приемом антигипертензивных, противопаркинсонических препаратов, а также антидепрессантов и возникали у пациентов с мультиморбидной патологией (в основном сердечно-сосудистые заболевания и нейропсихические расстройства). J. Montastruc и соавт. [2] определили типичный профиль пациента с лекарственно индуцированной ОГ: мужчина или женщина в возрасте от 60 до 70 лет, принимающие 3-4 лекарственных препарата, особенно противопаркинсонические, антидепрессанты, антигипертензивные или сосудорасширяющие, страдающие скрытой вегетативной дисфункцией, связанной с нейродегенеративным расстройством и/или старением. Полученные данные полезны для скрининга и выявления ОГ, даже при бессимптомном ее течении.

A. Zia и соавт. [39] провели анализ исследований, в которых изучалась связь между приемом вазоактивных лекарственных средств (антигипертензивных, нитратов, диуретиков, нейролептиков, антидепрессантов или дофаминергических), ОГ и падениями. Результаты большинства исследований были сопоставимыми. Так, L. Rubenstein и соавт. [47] предположили, что ОГ является одной из основных причин падений, а G. Craig [48] сообщил, что наиболее распространенной причиной падений при ОГ, является именно лекарственно индуцированная ОГ, на долю которой приходится 33% от всех случаев падений, обусловленных ОГ.

В ряде исследований оценивали эффект отмены антигипертензивных препаратов на вероятность развития ОГ. M. Fotherby и J. Potter [49] отменили антигипертензивную терапию у 47 пациентов с АД ≤175/100 мм рт. ст. и сообщили о снижении частоты ОГ, тогда как в группе пациентов, которые продолжили прием антигипертензивных средств, распространенность ОГ оставалась неизменной (после исключения пациентов с АД >175/100 мм рт. ст.) [49]. В качестве антигипертензивной терапии в этом исследовании использовали диуретики, блокаторы кальциевых каналов и b-адрено блокаторы (новые антигипертензивные средства, такие как блокаторы рецепторов ангиотензина II, еще не были доступны во время исследования). По данным K. Alsop и соавт. [50], после отмены всех сердечно-сосудистых препаратов (антигипертензивных, антиаритмических и антиангинальных) 78% пациентов сообщили о снижении количества обмороков и падений. Умень шилось также количество пациентов с ОГ. Кроме того, в возобновлении приема отмененных лекарственных препаратов не было необходимости у 70% (!) пациентов данной группы [50]. Критерием отмены сердечно-сосудистых препаратов в этом исследовании было АД ≤120/80 мм рт. ст., что позволяло считать проводимую антигипертензивную терапию избыточной. Van der N. Velde и соавт. [51] также подтвердили, что отмена сердечно-сосудистых препаратов приводит к снижению частоты развития ОГ. Кроме того, отмена сердечнососудистых препаратов привела к более значительному снижению частоты развития ОГ, чем отмена психотропных препаратов или других лекарственных средств. Авторы сообщили, что препараты отменяли при их дублирующем действии и в том случае, если отмена считалась безопасной. Однако авторы не приводят конкретных значений АД, которые считались безопасными для отмены антигипертензивных лекарственных средств, и не представили перечень дублирующих антигипертензивных препаратов. Следует указать, что в исследованиях, в которых приведены сведения о снижении частоты ОГ на фоне отмены антигипертензивных средств, не был предусмотрен долгосрочный период наблюдения, не оценивались частота сердечнососудистых событий и смертность от всех причин. Поэтому на сегодняшний день четко определить преимущества и безопасность отмены антигипертензивных лекарственных средств не представляется возможным.

Интенсивное снижение АД антигипертензивными препаратами может увеличить риск развития ОГ. Интенсификация антигипертензивной терапии достигается увеличением дозы антигипертензивных средств или их количества, что обеспечивает снижение АД до целевого уровня

Диагностика лекарственно индуцированной ОГ

ОГ может быть прямым результатом воздействия лекарственного препарата, следствием основного заболевания или сочетания обоих факторов. ОГ может быть симптомом таких заболеваний, как АГ, сахарный диабет, болезнь Паркинсона [59], а также являться побочным эффектом лекарственных средств, назначаемых для лечения этих заболеваний. Поэтому у пациентов, имеющих более высокий риск наличия ОГ, в том числе лекарственно индуцированной, по сравнению с общей популяцией [60] необходимо регулярно оценивать сим п томы OГ (табл. 2) [61]. Если пациент дает положительный ответ хотя бы на один вопрос, то он должен рассматриваться как подверженный повышенному риску развития ОГ, а для подтверждения диагноза необходимо провести более широкое обследование, в том числе ортостатические пробы. Существует пошаговый алгоритм, который включает в себя следующие пункты [61]:

| Пациенты с высоким риском развития ОГ | Перечень вопросов для выявления симптомов ОГ |

|---|---|

| 1) Пациенты с предполагаемым или диагностированным нейродегенеративным расстройством, связанным с вегетативной дисфункцией, включая болезнь Паркинсона, мультисистемную атрофию, истинную вегетативную недостаточность или деменцию с тельцами Леви; | 1) Падали ли Вы в обморок или теряли сознание в последнее время? |

| 2) Пациенты, перенесшие необъяснимое падение или эпизод потери сознания (обморок); | 2) Вы чувствуете головокружение или «легкость» в голове в положении стоя? |

| 3) Пациенты с периферическими невропатиями, которые, связаны с вегетативной дисфункцией (например, сахарный диабет, амилоидоз, ВИЧ-инфекция); | 3) У Вас появляются нарушения зрения в положении стоя? |

| 4) Пациенты пожилого возраста (≥70 лет), «хрупкие» пациенты (пациенты с синдромом старческой астении) или пациенты, принимающие несколько лекарственных препаратов; | 4) У Вас бывает ощущение затрудненного дыхания в положении стоя? |

| 5) Пациенты с головокружением или неспецифическими симптомами, которые возникают при переходе в вертикальное положение из положения лежа. | 5) Чувствуете ли Вы слабость в ногах или «ватность ног» в положении стоя? |

| 6) Вы когда-нибудь испытываете боль в шее или тяжесть в мышцах шеи в положении стоя? | |

| 7) Вышеуказанные симптомы уменьшаются или исчезают, когда Вы садитесь или ложитесь? | |

| 8) Вышеуказанные симптомы усиливаются утром или после еды? | |

| 9) Были ли у Вас в последнее время случаи падения? | |

| 10) У Вас есть какие-либо другие симптомы сразу или в течение 3-5 минут после того, как Вы встаете из положения лежа или сидя? Если да, то становится ли Вам лучше, если Вы опять садитесь или ложитесь? |

Активная ортостатическая проба с измерением АД и частоты сердечных сокращений. В настоящее время существуют три метода оценки АД для диагностики ОГ: активная ортостатическая проба, длительная проба с пассивным ортостазом (тилт-тест) и суточное мониторирование АД [1]. Активная ортостатическая проба предполагает измерение АД и частоты сердечных сокращений в положении лежа непосредственно перед вставанием, но не ранее, чем через 5 минут после того, как пациент находился в положении лежа на спине. Пациента просят встать и через 1 и 3 минуты пребывания в положении стоя измеряют АД и частоту сердечных сокращений и обязательно фиксируют симптомы ОГ, если они имеются [61]. В качестве альтернативы возможно измерение АД и частоты сердечных сокращений после того, как пациент непосредственно перед вставанием находится как минимум 5 минут в положении сидя. Если тест положительный (т.е. АД в положении лежа/сидя по крайней мере на 20/10 мм рт. ст. выше АД в положении стоя), то диагностируют ОГ. Однако если тест отрицательный, но имеются симптомы, характерные для ОГ, следует обратить внимание на наличие АГ в положении лежа на спине [62] или провести тилт-тест [61]. Перечисленные тесты могут не идентифицировать всех пациентов с ОГ, поскольку особенности принятой пищи, количество выпитой жидкости, время суток и лекарственные препараты могут влиять на ортостатические изменения АД. Следует помнить о том, что у некоторых пациентов, симптомы ОГ появляются позже – более чем через 3 минуты после перехода в вертикальное положение (отсроченная ОГ) [61]. При мониторинге частоты сердечных сокращений для дифференциального диагноза между нейрогенной OГ и ненейрогенной OГ необходимо также учесть прием лекарственных препаратов (например, b-адреноблокаторов, α- и b-адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов недигидропиридинового ряда и т.д.) и наличие сопутствующих нарушений сердечного ритма (например, синдрома слабости синусового узла, атриовентрикулярной блокады) и кардиостимулятора, которые могут нивелировать увеличение частоты сердечных сокращений при переходе в вертикальное положение.

Измерения необходимо проводить за 7 дней до визита к врачу, а результаты записывать в дневник. После визита к врачу измерение АД и частоты сердечных сокращений не требуется, за исключением тех случаев, когда врач изменил терапию. В таком случае необходимо контролировать АД и частоту сердечных сокращений в течение недели для оценки ее эффективности.

Контроль принимаемых лекарственных препаратов. Необходимо проверять перечень всех лекарственных препаратов, принимаемых пациентом в настоящий момент, выявляя те, которые могли стать потенциальной причиной возникновения ОГ. Если это необходимо, следует уменьшать дозу этих препаратов и/или модифицировать схему медикаментозной терапии с последующим контролем наличия симптомов ОГ и снижения АД при выполнении ортостатической пробы [61]. Ряд препаратов, способных вызвать ОГ, уже входит в существующие «инструменты» для борьбы с полипрагмазией у пожилых пациентов: критерии Бирса [63], STOPР/START критерии [64], «Светофорную» классификацию лекарств, повышающих риск падений, одобренную Британским гериатрическим обществом [65] (табл. 3).

Изучение клинико-лабораторных данных. Анализ ЭКГ и результатов лабораторных исследований для выявления потенциальных причин ОГ [61].

Основной стратегией лечения при лекарственно индуцированной ОГ являются идентификация лекарст венных препаратов, вызвавших ОГ, и их отмена.

Заключение

Лекарственно индуцированная ОГ является важной клинической проблемой, частота которой увеличивается с возрастом, при наличии множественной сопутствующей патологии, а также при увеличении количества принимаемых лекарственных препаратов. Наиболее часто лекарственно индуцированная ОГ возникает на фоне приема дофаминергических средств, применяемых в частности для лечения болезни Паркинсона, антидепрессантов (особенно трициклических), нейролептиков, антигипертензивных или сосудорасширяющих (например, нитраты) препаратов. Лекарственно индуцированная ОГ является основной причиной падений и обмороков у людей пожилого и старческого возраста. При наличии характерных симптомов ОГ плохо переносится пациентами и может быть причиной прекращения лечения. Поскольку заболевания, требующие приема лекарственных препаратов, вызывающих ОГ, широко распространены, у соответствующей категории пациентов следует проводить скрининг и мониторинг ОГ в качестве рутинной меры предосторожности. Основной стратегией лечения при лекарственно индуцированной ОГ являются идентификация соответствующих лекарственных препаратов и их отмена. Хотя качество доказательств данной тактики ведения пациентов с лекарственно индуцированной ОГ можно считать лишь умеренным, тем не менее, большинство исследований показали положительный эффект отмены ряда лекарственных препаратов в такой клинической ситуации. Будущие рандомизированные клинические исследования с длительным периодом наблюдения позволят оценить положительное влияние отмены лекарственных средств, предрасполагающих к развитию ОГ, на частоту неблагоприятных сердеч нососудистых событий и риск смерти. Повышение внимания клиницистов к проблеме лекарственно индуцированной ОГ и внедрение диагностических алгоритмов для ее выявления позволят обнаружить заболевание еще на бессимптомной стадии и предотвратить серьезные последствия, особенно у пожилых пациентов.