Постинфарктный кардиосклероз что это значит

Постинфарктный кардиосклероз

Содержание

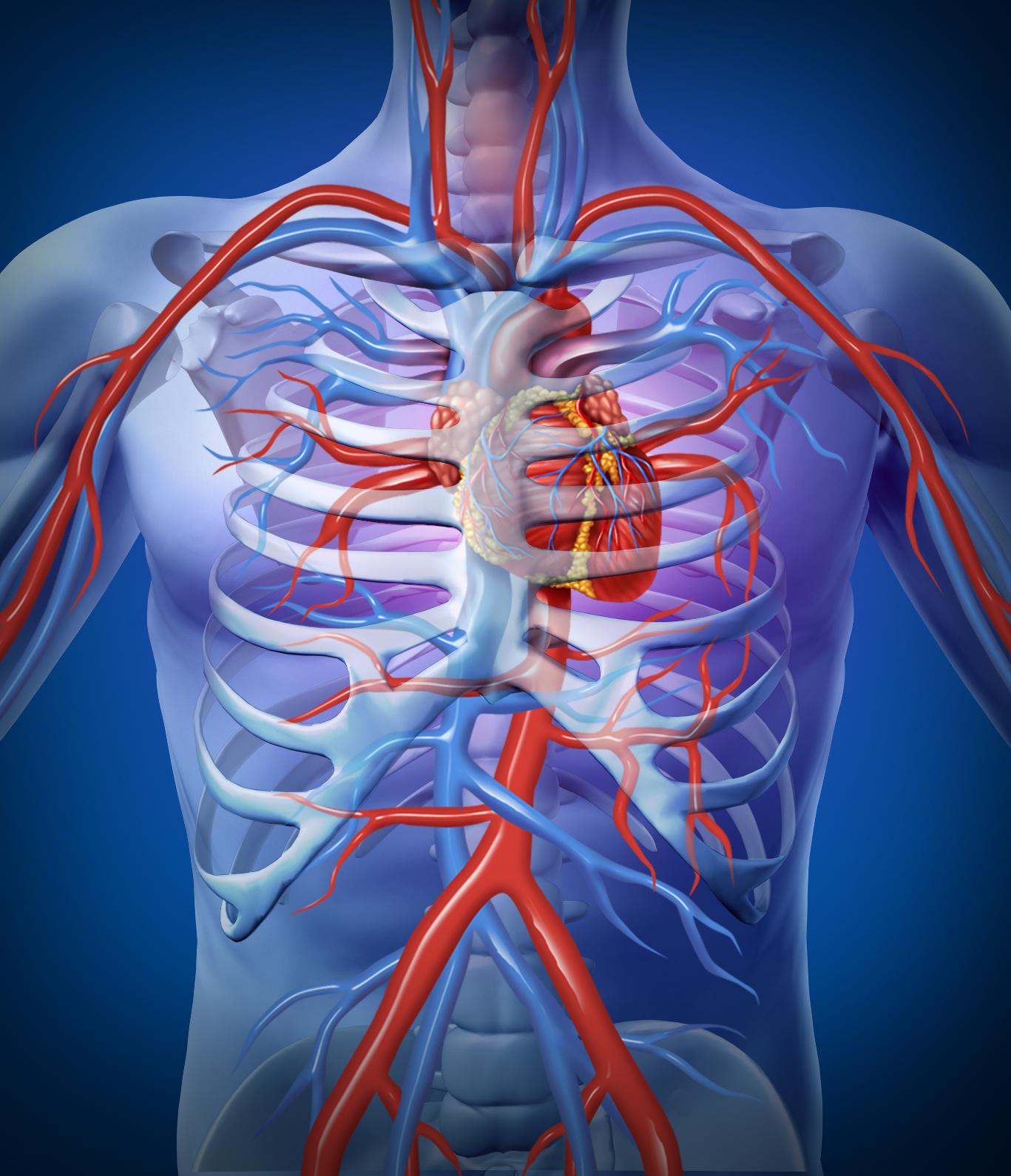

Кардиосклерозом называют состояние, при котором некоторые участки сердечной мышцы (миокарда) замещаются соединительной тканью. Часто эта патология развивается на фоне ИБС, но может наблюдаться и после перенесенного ИМ. Рассмотрим подробнее последний случай – постинфарктный кардиосклероз, при котором соединительная ткань начинает замещать поврежденные или полностью некротизированные участки миокарда.

Важно! Первые признаки недуга начинают проявляться через несколько месяцев после перенесенного ИМ. Именно тогда завершается процесс рубцевания сердечной мышцы.

Формы заболевания

Если брать во внимание отмеченные особенности, то можно понять, что чаще всего рассматривается именно крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз как причина смерти, потому как в этом случае функциональность сердца сильно нарушена ввиду существенных изменений, произошедших в органе.

Клиническая картина

Для того чтобы получить возможность своевременно заметить проблемы со здоровьем и обратиться за медицинской помощью, нужно изучить все симптомы, характерные для кардиосклероза. Так разрастание соединительной ткани способствует увеличению массы сердца, что влечет следующие проявления недуга:

В дополнение ко всему наблюдается потеря аппетита, повышенная утомляемость и сонливость. Также может отмечаться бледность кожи, нарушение кровообращения в конечностях.

При наличии подобных симптомов нужно сразу обратиться к врачу.

Диагностика и ее методы

Уже на первом этапе обследования, в момент консультации с врачом, прослушивания сердца и измерения пульса будут выявлены следующие нарушения:

По этим данным сложно поставить точный диагноз, поэтому пациенту в обязательном порядке придется пройти ЭКГ – она считается главным и наиболее информативным методом обследования в кардиологии. Именно поэтому постинфарктный кардиосклероз на ЭКГ проявится достаточно четко. Будут отмечены такие нарушения:

Обязательно будет выполнено и УЗИ сердца, которое позволит оценить масштабы поражения миокарда. Эти данные нужны для определения дальнейшего лечения.

Терапия при кардиосклерозе

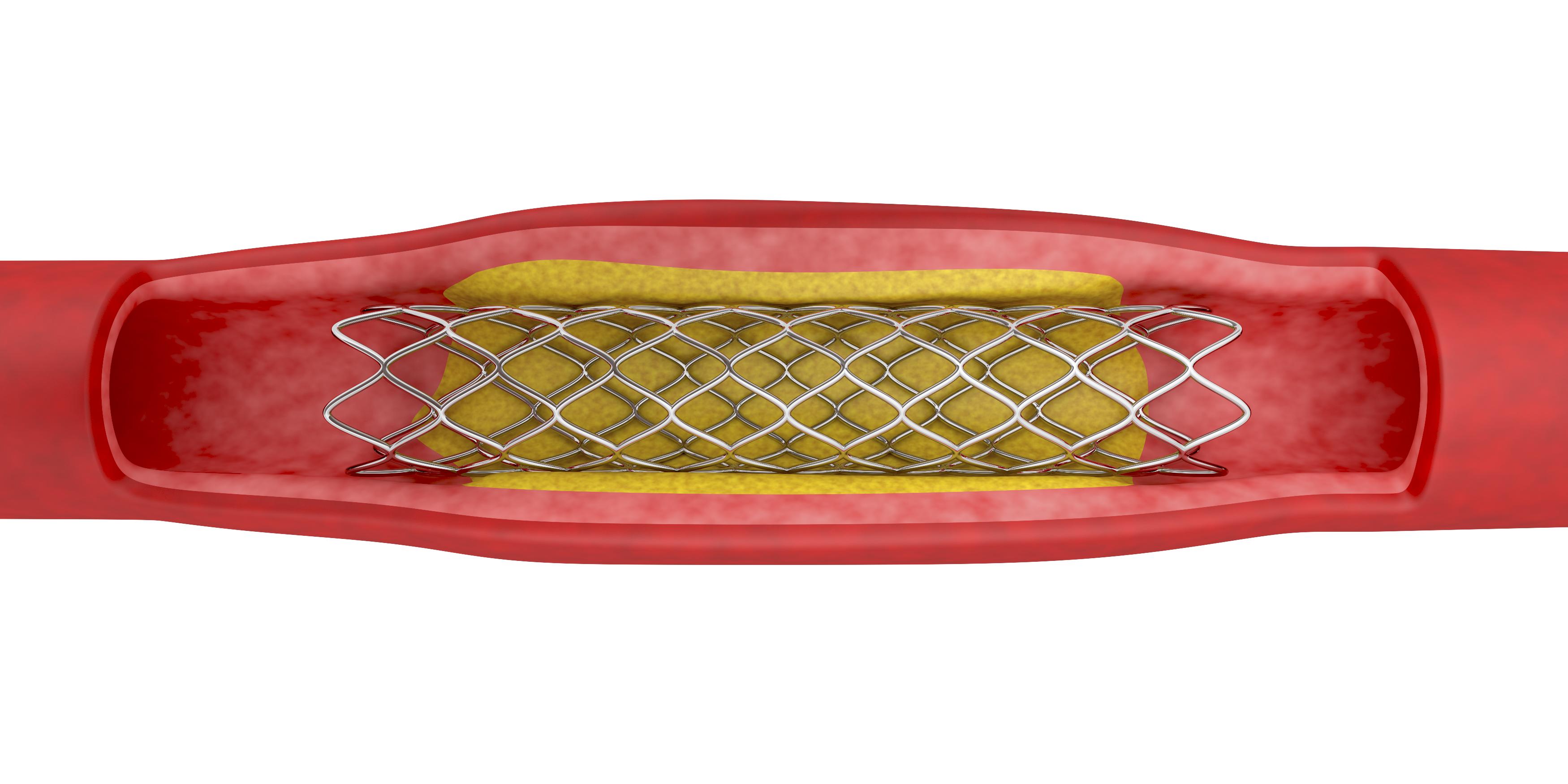

Если медикаментозное лечение не дало никаких результатов, будет стоять вопрос проведения операции. Речь идет про аорто-коронарное шунтирование или стентирование. Такие методики лечения помогут восстановить работу сердца и стабилизировать его ритмы, нормализовать кровообращение, обеспечить органы должным количеством кислорода.

Профилактика кардиосклероза

Нужно понимать, что в большинстве случаев состояние здоровья зависит именно от самого человека, поэтому у него есть отличный шанс предотвратить некоторые заболевания либо уменьшить их серьезность. Что касается кардиосклероза, то профилактика такого состояния будет заключаться в следующем:

Эти простые правила помогут подарить здоровье сердцу, улучшить собственное самочувствие, избежать хронической усталости и других негативных признаков неправильного образа жизни.

Внимание! Для профилактики кардиосклероза доктора часто назначают пациентам антиаритмические препараты, витамины и другие лекарственные средства. В таких случаях пренебрегать их приемом ни в коем случае нельзя. Медикаментозная поддержка поможет избежать серьезных осложнений инфаркта, в том числе и кардиосклероза.

Кардиосклероз

Научный редактор: Строкина О.А., терапевт, врач функциональной диагностики. Практический стаж с 2015 года.

Октябрь, 2018.

Кардиосклероз – это прогрессирующее патологическое состояние, которое характеризуется процессом замещения нормальной мышечной ткани в миокарде неэластичной и жесткой соединительной тканью.

В результате сердечная мышца утрачивает свои основные функции – возбудимость и сократимость. Кардиосклерозу также частично подвержены сердечные клапаны.

Кардиосклероз встречается у людей всех возрастов.

Однако причины, которые будут приводить к замещению нормальных тканей сердца соединительными, в зависимости от возраста, существенно различаются.

У детей кардиосклероз обычно является исходом воспалительных или дистрофических процессов в миокарде и случается крайне редко.

У взрослых – это результат сердечных болезней, нарушения обмена веществ, и в меньшей степени изменения происходят из-за воспалительных процессов в миокарде.

К развитию кардиосклероза приводят:

кардиомиопатии (изменение структуры органа) бывают гипертрофическими (утолщенные стенки), дилатационными (резко расширенные полости) и рестриктивные (нарушается процесс расслабления сердца). Они могут быть результатом прогрессирования сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, аутоиммунных процессов, ревматизма. Для кардиомиопатий характерно диффузное замещение мышцы соединительной тканью.

кардиодистрофии (поражение мышцы вследствие нарушения ее питания). Поскольку процесс нарушения питания чаще всего обратим, и провоцирующий фактор можно исключить, то в исходе редко формируется диффузный кардиосклероз.

атеросклероз коронарных артерий (из-за хронического нарушения притока крови и питания миокарда).

Кардиосклероз на фоне дистрофических процессов формируется

при чрезмерных физических нагрузках у профессиональных спортсменов,

при нарушениях обмена витаминов и их хроническом дефиците,

при интоксикациях (алкоголизм, токсические производства),

при нарушении обмена железа с его накоплением в тканях (гемосидероз).

В основе атеросклеротического кардиосклероза лежит нарушение просвета сосудов с хронической нехваткой кислорода и питательных веществ в мышце сердца.

Все описанные выше причины приводят к дефициту кислорода в тканях миокарда и постепенному замещению нормальной мышцы на соединительную ткань. Участки этой ткани свою функциональную нагрузку выполнять не могут, и работу сердца берут на себя соседние нормальные участки.

За счет этого формируется их гипертрофия (увеличение размера мышц из-за активной работы). Но длительно такие нагрузки сердце выдержать не может – мышцы утомляются, снова замещаются соединительной тканью. Эта ткань тянется, и полости сердца расширяются, нарушается кровообращение. Формируется сердечная недостаточность.

Виды кардиосклероза

По степени распространенности процесса выделяют:

очаговые поражения (только небольшие зоны имеют соединительную ткань, по сути это рубцы на сердце),

диффузные поражения (соединительная ткань прогрессивно замещает собой обширные участки миокарда).

Также кардиосклероз можно разделить на определенные формы:

постинфарктный, возникает на месте инфаркта миокарда, где формирует рубец.

миокардитический возникает на фоне тяжелого воспаления мышцы, при этом нет повреждений сосудов сердца.

заместительный кардиосклероз, называемый миофиброзом, происходит образование рубцовой ткани на месте хронически голодающих мышечных клеток (при атеросклеротическом поражении сосудов с постепенным сужением их просвета). Соединительная ткань замещает собой отмирающие клетки миокарда.

Степень выраженности проявлений кардиосклероза зависит от объема поражения сердечной мышцы и локализации очагов соединительной ткани. И часто мелкоочаговый кардиосклероз протекает бессимптомно. Но при более обширных поражениях в ранние стадии проявляются:

загрудинные боли при сильных нагрузках,

нарушения самочувствия, слабость,

одышка в результате небольшой физической нагрузки или при более тяжелых случаях в покое,

сердечные отеки голенях и стопах,

кашель в ночное время из-за застойных явлений в легких,

тахикардия со снижением давления,

накопление жидкости в полостях тела – брюшной и грудной,

развития стойких аритмий (мерцательной аритмии, экстрасистолии, блокад различных проводящих путей сердца),

Боли в правом подреберье и увеличение печени вследствие избыточного кровенаполнения органа (сердце не справляется с насосной функцией).

Особенно опасны осложнения далеко зашедшего кардиосклероза в виде

аневризмы в местах очагов кардиосклероза – выпячивания тканей с истончением стенки и опасностью разрыва сердца.

развития хронической сердечной недостаточности с нарушением перекачивания крови.

Кроме анамнеза с указанием на болезни сердца и другие патологии, врачу важен осмотр и типичные жалобы пациентов. После чего врач назначает методы диагностики для выявления возможной причины кардиосклероза:

исследование крови на гормоны щитовидной железы, надпочечников, половых гормонов и так далее;

иммунологические анализы на выявление титров антител к вирусным, аутоиммунных заболеваниях. ревматической болезни;

УЗИ внутренних органов и щитовидной железы для выявления структурных изменений.

Но основными методами диагностики кардиосклероза являются:

ЭКГ с изменениями в проводящей системе, наличие инфарктов свежего происхождения или в рубцовой стадии с их локализацией.

УЗИ сердца (эхокардиография) с оценкой его сократимости, строения, размеров и формы,

рентгенография органов грудной клетки в2-х проекциях, для визуальной оценки размера сердца.

К сожалению, лекарств и методик лечения, которые бы заставили соединительную ткань вновь трансформироваться в мышечную – не существует. Поэтому лечение направлено на поддержание в работоспособном состоянии оставшегося миокарда и остановку разрастания соединительной ткани.

Кроме того, при кардиосклерозе необходимо лечение имеющихся нарушений сердца, вызванных болезненным процессом:

терапия миокардитов, дистрофии миокарда,

снижение уровня холестерина (статины),

лечение, направленное на устранение ишемии миокарда (стенокардия, инфаркт миокарда),

контроль уровня артериального давления ниже 140/90 мм рт ст

прием препаратов для нормализации сердечного ритма (кордарон, амиодарон, соталол и другие),

диетические ограничения – пониженное количество соли и сахара, низкоуглеводная диета, уменьшение потребления холестерин-содержащих продуктов с целью профилактики атеросклероза,

ограничение нагрузок при перенапряжении мышцы сердца,

регулярные физические нагрузки, адекватные тяжести заболевания,

хирургическая коррекция аневризм, вживление кардиостимуляторов при нарушениях ритма и т.д.

Основа здоровья сердца и профилактики кардиосклероза – это уход за своим сердцем с молодого возраста.

Необходимы правильное питание и регулярные нагрузки, ограничение токсических влияний и своевременное лечение простуд, ангин и воспалительных процессов.

Постинфарктный кардиосклероз

Кардиосклероз – патология сердечной мышцы, которая характеризуется деформацией клапанов и стремительным разрастанием соединительной рубцовой ткани в миокарде. Всего существует три разновидности кардиосклероза: атеросклеротический, постмиокардитический и постинфарктный.

Атеросклеротический кардиосклероз возникает в виде осложнения ишемической болезни сердца (ИБС). Его развитие может продолжаться несколько лет (или даже десятков лет). Мышечная ткань органа сменяется рубцовой тканью постепенно, в результате регулярного кислородного голодания (недостаточного кровоснабжения миокарда). Продолжительный период времени у больного могут отсутствовать клинические проявления патологии. Но с прогрессированием возникает сердечная недостаточность. Ее основные симптомы – сильная одышка и учащенное сердцебиение не только во время выполнения физических упражнений, но и в состоянии покоя.

Постмиокардитический кардиосклероз возникает в результате различных болезней, которые провоцируют появление воспалительной реакции в миокарде (к примеру, хронический тонзиллит или гайморит). Также, фактором риска являются воспалительные заболевания миокарда (ревматизм). Патология может диагностироваться в разном возрасте – не только у взрослых, но и у детей.

Постинфарктный кардиосклероз признан самым угрожающим и серьезным видом патологии. В кардиологической области его расценивают, как самостоятельную форму ишемической болезни сердца, наряду с сердечной недостаточностью и стенокардией. Он возникает на месте некроза, который формируется после перенесенного острого инфаркта миокарда. При повторных инфарктах на мышечном органе появляются рубцы, за счет существенно ухудшается сократительная способность миокарда. Чаще всего диагноз постинфарктный кардиосклероз ставят спустя несколько месяцев после перенесенного инфаркта миокарда. Патология включена в Международную классификацию болезней.

Нарушения ритма и внутрисердечной проводимости могут обнаружиться при появлении, как малых, так и более обширных участков постинфарктного кардиосклероза, воздействующих на проводящую систему мышечного органа. В большинстве случаев у людей с постинфарктным кардиосклерозом развивается мерцательная аритмия и блокады различного рода. Наиболее опасными для здоровья клиническими признаком постинфарктного кардиосклероза являются пароксизмальная желудочковая тахикардия и атриовентрикулярная блокада.

Если инфаркты затрагивают все слои миокарда, велика вероятность появления аневризмы. Аневризма представляет собой выпячивание на мышечном органе, которое возникает при слабой стенке в условиях повышенного давления. При разрыве аневризмы человека ждет летальный исход. Во избежание негативных последствий важно придерживаться всех рекомендаций в реабилитационный период после инфаркта миокарда (не подвергаться стрессовым ситуациям, соблюдать постельный режим). Это способствует правильному процессу рубцевания, без образования аневризм.

По области локализации поражения патология подразделяется на два основных вида: диффузная и очаговая. Диффузный кардиосклероз характеризуется равномерным разрастанием соединительной ткани по всей поверхности мышечного органа. При очаговом кардиосклерозе образуются участками рубцовой ткани в результате перенесенного инфаркта миокарда или миокардита.

Причины возникновения патологии

Постинфарктный кардиосклероз возникает по главной причине – в результате отмирания клеток мышечного органа, которое было спровоцировано коронарной патологией. Это приводит к тому, что некротизированные участки миокарда замещаются соединительнотканными элементами, на фоне чего мышечный орган начинает существенно хуже сокращаться.

Помимо инфаркта, патология может возникнуть на фоне миокардиальной дистрофии и травмы мышечного органа. В первом случае происходит нарушения метаболизма в сердце, что приводит к появлению необратимых процессов и, как следствие, некрозу кардиомиоцитов. На их месте и возникает постинфарктный кардиосклероз. Во втором случае имеет место физическое влияние на миокард. Чаще всего такое влияние оказано при различных оперативных вмешательствах и лечебных процедурах. В области пораженного участка возникает патология с вытекающими негативными последствиями. Помимо этих основных причин существует ряд предрасполагающих факторов, среди которых:

● наследственная (генетическая) предрасположенность;

● отклонения со стороны эндокринной системы (ожирение на любой стадии);

● нестабильное состояние нервной и психической системы (депрессивные состояния, хронические стрессы);

● пассивный образ жизни (отсутствие физической активности);

● злоупотребление табачной и алкогольной продукцией;

Группа риска

В группу риска по развитию постинфарктного кардиосклероза люди, ведущие малоподвижный образ жизни, у которых сидячая работа и полное отсутствие физических нагрузкой. При этом стоит учитывать, что усиленные физические нагрузки тоже опасны для здоровья. Согласно статистическим данным, у курильщиков постинфарктный кардиосклероз диагностировали чаще, чем у людей, не злоупотребляющих табачной продукцией. Также, высока вероятность появления патологии у людей, склонных к ожирению, которые не следят за своим весом и часто переедают.

Постинфарктный кардиосклероз: диагностика

Людям, входящим в группу риска и тем, у кого появляются вышеописанные симптомы, рекомендуется прохождение диагностического обследования. На первичном осмотре врач проводит физикальное обследование и тщательно собирает анамнез, заполняя данные о симптомах пациента, ранее перенесенных патологиях и хронических заболеваниях его ближайших родственниках. Лабораторная диагностика, как правило, не требуется. Для подтверждения диагноза пациента отправляют на инструментальную диагностику. Могут быть назначены следующие методы диагностики:

Постинфарктный кардиосклероз: лечение

Лечение постинфарктного кардиосклероза заключается в осуществлении мероприятий, которые будут замедлять развитие сердечной недостаточности, подавлять нарушения проводимости мышечного органа и предотвращать разрастания соединительной ткани. Для этого чаще всего прибегают к консервативным способам терапии. Наиболее подходящую методику подбирает врач-кардиолог в соответствии с результатами диагностического обследования и общим состоянием больного. В том случае, если консервативные способы оказываются неэффективным, назначают хирургические методы лечения. Рассмотрим подробнее особенности каждого способа в отдельности.

Постинфарктный кардиосклероз: рекомендации и меры профилактики

Главная профилактика любой сердечно-сосудистой патологии – поддержание здорового образа жизни. Рекомендуется осуществлять пешие прогулки на свежем воздухе и категорически избегать психоэмоциональных нагрузок. Физическая активность полезна и должна быть регулярной, но без усиленных нагрузок (к примеру, плавание или пилатес).

Специалисты советуют уделить должное внимание питанию. От кофеиносодержащих напитков следует отказаться, поваренную соль употреблять в малом количестве. Мясо и рыбу можно есть, но только нежирных сортов. Нельзя допускать появления избытого веса, поскольку это предрасполагающий фактор к развитию сердечно-сосудистых патологий. При этом следует придерживаться дробного режима питания. Положительное влияние на организм оказывает лечебный массаж и spa процедуры.

Какую опасность таит постинфарктный кардиосклероз, особенности терапии заболевания

Как установить диагноз?

Кардиосклероз постинфарктный устанавливается на основании данных анамнеза (перенесенный инфаркт), лабораторно-инструментальных методов диагностики:

Как образуется постинфарктный кардиосклероз?

Чтобы понимать, как возникает постинфарктный кардиосклероз и как образуются рубцовые постинфарктные изменения маиокарда, следует представлять, что происходит при инфаркте. Инфаркт миокарда в своем развитии проходит несколько стадий.

Первая стадия ишемии, когда клетки испытывают кислородный «голод». Это острейшая стадия, как правило, весьма непродолжительная, переходящая во вторую стадию — стадию некроза. Это стадия, на которой происходят необратимые изменения — отмирание мышечной ткани сердца. Затем наступает подострая стадия, а вслед за ней — рубцовая. Именно в рубцовую стадию на месте очага некроза начинает формироваться соединительная ткань.

Природа не терпит пустоты и словно пытается возместить погибшие мышечные волокна сердца соединительнотканными. Но молодая соединительная ткань не обладает функциями сократимости, проводимости, возбудимости, которые были свойственны клеткам сердца. Поэтому такая «замена» вовсе не равноценна. Соединительная ткань, разрастаясь на месте некроза, формирует рубец.

Развивается постинфарктный кардиосклероз в среднем спустя 2 месяца после перенесенного инфаркта. Величина рубца зависит от величины поражения сердечной мышцы, поэтому различают как крупноочаговый кардиосклероз, так и мелкоочаговый кардиосклероз. Мелкоочаговый кардиосклероз чаще представлен отдельными вкраплениями соединительнотканных элементов, вросших в мышечную ткань сердца.

Последствия

Пациент с рассматриваемым диагнозом нуждается в пожизненном врачебном контроле. Зная о том, что такое постинфарктный кардиосклероз, нельзя оставлять ситуацию без внимания, так как это приводит к неизбежным осложнениям в виде следующих последствий:

Эти процессы негативно влияют на качество жизни человека. Пациент утрачивает толерантность к физнагрузке, лишается возможности работать, вести привычную жизнь. Запущенный кардиосклероз провоцирует появление аневризмы, разрыв которой приводит к смерти 90% непроперированных пациентов.

Медикаментозное лечение

При лечении сердечной недостаточности на фоне постинфарктного кардиосклероза, применяют:

Медикаментозное лечение постинфарктного кардиосклероза, а точнее его проявлений: сердечной недостаточности, аритмий — весьма сложный процесс, требующий от лечащего врача глубоких знаний и опыта, поскольку при назначении лечения применяются комбинации трех и более медикаментов разных групп. Врачу необходимо четко знать механизм их действия, показания и противопоказания, индивидуальные особенности переносимости. А уж самолечением при таком серьезном заболевании заниматься просто опасно для жизни!

Клинические рекомендации

Единой методики (или набора средств) для восстановления поврежденного миокарда нет. При постинфарктном кардиосклерозе клинические рекомендации направлены на:

Решить поставленные задачи можно исключительно при комплексном подходе. Больному необходимо:

Большую роль в лечении постинфарктного кардиосклероза играет диетотерапия. Рекомендован шестикратный прием пищи маленькими порциями. Предпочтение стоит отдать «легкой» еде с большим содержанием магния, калия, витаминов и микроэлементов.

Необходимо минимизировать употребление продуктов, провоцирующих возбуждение нервной и сердечно-сосудистой систем, а также усиливающих газообразование. Это:

Суточное потребление поваренной соли не должно превышать 3 г.

Чтобы избежать образования новых холестериновых бляшек, ухудшающих проходимость сосудов, полностью отказаться придется жареных блюд, копченостей, пряностей, сахара. Ограничить – жирные продукты.

Консервативное лечение

Поскольку поврежденные ткани не подлежат восстановлению, лечение постинфарктного кардиосклероза направлено на блокирование симптоматики и профилактику осложнений.

В консервативной терапии применяют препараты следующих фармацевтических групп:

Внимание: названия препаратов приведены в информационных целях. Принимать какие-либо фармацевтические средства без назначения врача недопустимо!

Если медикаментозное лечение не дает результатов, пациенту показано хирургическое вмешательство.

Операции по реваскуляризации (АКШ и др.)

При поражении обширной площади миокарда существенно помочь может только пересадка сердца. К этой кардинальной мере прибегают, когда все остальные методики не принесли положительного результата. В иных ситуациях проводят манипуляции, относящиеся к паллиативной хирургии.

Одно из самых распространенных вмешательств — аортокоронарное шунтирование. Хирург расширяет кровеносные сосуды миокарда, что позволяет улучшить кровоток, приостановить распространение склеротизированных участков.

При необходимости операция АКШ при постинфарктном кардиосклерозе проводится одновременно с резекцией аневризмы и укреплением ослабших участков сердечной стенки.

Когда у пациента в анамнезе присутствуют сложные формы аритмий, показана установка кардиостимулятора. Эти приборы за счет более сильного импульса подавляют разряды синусового узла, чем снижают вероятность остановки сердца.

Оперативное вмешательство не является панацеей, после него требуется дальнейшее соблюдение всех врачебных рекомендаций.

Необходимость и пределы ЛФК

ЛФК при постинфарктном кардиосклерозе назначают с большой осторожностью. В особо тяжелых случаях пациенту показан строгий постельный режим. Если же физические нагрузки допустимы, лечебная физкультура поможет стабилизировать состояние, избегая перегрузки миокарда.

Внимание: занятия спортом при кардиосклерозе запрещены!

Кардиологи склоняются к тому, что постепенно вводить слабую нагрузку необходимо как можно раньше. После инфаркта больной первое время находится на стационарном лечении. В этот период требуется восстановить двигательные функции. Обычно практикуют медленные прогулки. Проходить за раз надо не более километра, поэтапно увеличивая число подходов до трех.

Если организм выдерживает тренировки, добавляют легкие гимнастические упражнения для восстановления привычных навыков, недопущения гипокинетических расстройств, формирования «обходных» путей в миокарде.

После перехода на амбулаторное лечение первое время нужно посещать занятия ЛФК в медицинском учреждении, где они проходят под пристальным контролем специалиста. Позже занятия нужно продолжать самостоятельно. В качестве ежедневной нагрузки подойдут неспешные прогулки. Упражнения на поднятия тяжестей необходимо исключить.

По утрам хорошо выполнять следующий комплекс упражнений:

Все упражнения выполнять 3-5 раз, сохраняя ровное дыхание. Гимнастика не должна занимать больше 20 минут. Следует контролировать пульс — его предельное увеличение после нагрузки не должно превышать 10% в сравнении с исходным значением.

Противопоказания к лечебной физкультуре:

Подбирать комплекс упражнений и оценивать возможность их выполнения должен врач-физиотерапевт.