Постгипоксическая кардиопатия у новорожденных что

Постгипоксическая кардиопатия у новорожденных что

В основе клинических проявлений гипертрофической кардиомиопатии лежит выраженная диастолическая дисфункция гипертрофированного сердца с последующей его обструкцией и стенозом. Гипертрофическая кардиомиопатия у новорожденных чаще всего проявляется клинически в раннем неонатальном периоде (55%) и возрасте от 8 дней до 4 мес (31%). У 29% младенцев гипертрофия миокарда слаоо выражена и кардиомиопатия протекает бессимптомно.

Клинические признаки гипертрофической кардиомиопатии следующие: наиболее часто встречаются симптомы сердечной недостаточности (59%), шум над областью сердца (30%), цианоз (75%). Она также может проявляться нарушениями ритма сердца. Новорожденные с ГКМП рождаются в асфиксии, которая прогрессивно нарастает. С первых дней жизни отмечаются приступы пароксизмальнои тахикардии, выслушивается систолический шум. Затем у ребенка нарастает вялость, гипотония, цианоз, появляется приглушение тонов сердца, диагноз уточняется с помощью ЭКГ и ультразвукового исследования сердца.

Электрокардиографически регистрируются признаки гипертрофии ЛЖ, наблюдается инверсия зубца Т и смещение сегмента ST от изолинии. Могут присоединяться различные виды нарушения внутрижелудочковой проводимости.

Рентгенологически выявляется кардиомегалия с выбуханием контура левого, а иногда и правого желудочков. Восходящий отдел аорты и луковица не изменены.

При ультразвуковом исследовании определяются асимметричная гипертрофия МЖП, патологическое движение передней створки митрального клапана вперед в момент систолы и преждевременное закрытие створок аортального клапана.

Кроме идиопатической гипертрофической кардиомиопатии, описаны и другие формы, по внешним признакам имеющие между собой много общего.

• Одна из таких форм гипертрофической кардиомиопатии развивается в случаях длительного лечения глюкокортикостероидами, в частности дексаметазоном. Описано несколько новорожденных с бронхопульмональной дисплазией, длительно леченных дексаметазоном, которая прогрессировала в течение времени приема препарата и уменьшалась после прекращения лечения. Механизм возникновения дексаметазоновой кардиомиопатии не известен.

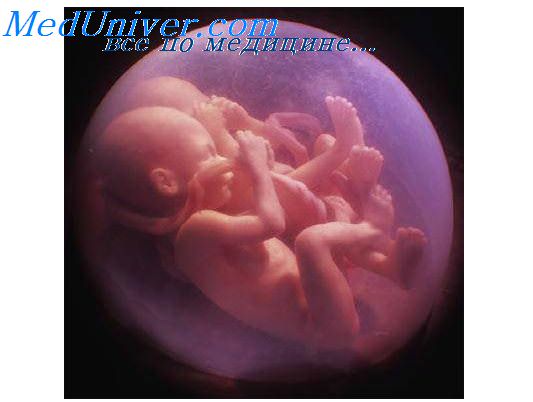

• Также описана так называемая постгипоксическая гипертрофическая кардиомиопатия. Она возникает у новорожденных детей, перенесших фетальный дисстресс. После рождения v таких детей эхокардиографически вначале определяется нарушение систолической и диастолической функций левого желудочка без гипертрофии стенок. Эта патология возникает между 2-м и 7-м днями жизни реоенка. Сначала гипертрофия миокарда появляется в межжелудочковой перегородке, затем она распространяется на миокард задней стенки левого желудочка и впоследствии захватывает миокард оооих желудочков. Инволюция ее наблюдается в период между 1-ми 5-м месяцами жизни. Прогноз этой Формы кардиомиопатии хороший.

Лечение гипертрофической кардиомиопатии.

Общепринятых рекомендаций по лечению гипертрофической кардиомиопатии у новорожденных не существует.

Для получения быстрого эффекта при гипертрофической кардиомиопатии можно применять верапамил, который вводится внутривенно болюсно в разовой дозе О Л мг/кг массы тела или внутривенно капельно в дозе 0,007 мг/кг-мин. Внутрь верапамил назначается в суточной дозе 3—5 мг/кг массы тела. Гемодинамические эффекты включают отрицательный инотропный эффект со значительным падением сердечного индекса, небольшим снижением систолического АД и градиента давления крови в выходном тракте левого желудочка. Конечно-диастолическое давление не изменяется. Верапамил хорошо переносится, особенно при внутривенном введении. Длительная терапия верапамилом приводит к уменьшению клинических проявлений и увеличению длительности выживания больных младенцев.

Препараты сердечных гликозидов большинству больных не назначаются, так как при этом увеличивается степень обструкции выходного тракта ЛЖ. Также с осторожностью используют препараты с выраженным мочегонным эффектом.

Нарушения ритма сердца у детей

Постгипоксические осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) у новорожденных детей составляют от 40 до 70% и представляют актуальную проблему детской кардиологии. По частоте встречаемости состояния постгипоксической дезадаптации сердечно-сосудистой системы стоят на втором месте после органической патологии сердца в периоде новорожденности.

В результате гипоксии у плода и новорожденного нарушается вегетативная регуляция сердца и коронарного кровообращения, что в дальнейшем может приводить к формированию стойких вегето-висцеральных нарушений, одним из проявлений которых является «постгипоксический синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы».

Что это такое? Это функциональное нарушение сердечно-сосудистой системы у новорожденного и ребенка раннего возраста, которое связано с перенесенной хронической антенатальной (неблагоприятное течение беременности: длительно текущие гестозы, угроза прерывания беременности, анемия во время беременности, обострение хронических заболеваний) и интранатальной гипоксией (слабость родовой деятельности, преждевременные роды, родостимуляция, кесарево сечение, обвитие пуповины).

Клиническая симптоматика данной патологии полиморфна, проявляется с первых дней жизни и часто маскируется под другие заболевания. Поэтому врачу приходится проводить дифференциальную диагностику с врожденными пороками сердца, врожденными кардитами, кардиомиопатиями.

Одним из частых клинических вариантов этого синдрома у новорожденных детей является нарушение ритма сердца, чаще в виде суправентрикулярной и желудочковой экстрасистолии, редко суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии. Эти изменения могут возникать даже во внутриутробном периоде и первые часы после рождения.

Тяжесть состояния обычно обусловлена гипоксически – травматическим поражением центральной нервной системы в виде синдрома гипервозбудимости, гипертензионно-гидроцефального и судорожного синдромов, нарушением иннервации сердца, состоянием миокарда (сердечной мышцы) и гормональным статусом.

Экстрасистолия – это преждевременное по отношению к основному ритму сердечное сокращение. В зависимости от места расположения эктопического очага различают предсердные, атриовентрикулярные и желудочко В зависимости от места расположения эктопического очага различают предсердные, атриовентрикулярные и желудочковые экстрасистолы. Проблема экстрасистолии привлекает внимание кардиологов в связи с высокой её распространённостью и возможностью внезапной смерти. Прогностически наиболее неблагоприятной считается желудочковая экстрасистолия.

Опасны ли экстрасистолы?

Большинство аритмий в детском возрасте доброкачественны, обратимы и не представляют угрозы для жизни ребёнка. У новорождённых и детей раннего возраста они могут привести к развитию аритмогенной кардиомиопатии или сердечной недостаточности, способствуя ранней инвалидизации и даже к летальному исходу. Желудочковая экстрасистолия неблагоприятно сказывается на гемодинамике, вызывает уменьшение сердечного выброса и кровоснабжения сердечной мышцы, в результате может приводить к фибрилляции желудочков и сопряжена с риском внезапной смерти.

Как проявляются нарушения ритма сердца?

Приблизительно в 40% случаев нарушения ритма у детей протекают бессимптомно и выявляются случайно (на ЭКГ), либо при объективном обследовании во время диспансеризации или после перенесённых вирусных или инфекционных заболеваниях. Аритмии проявляются сердцебиением, ощущением перебоев в работе сердца, его замиранием. Кроме того, у ребёнка возможны слабость, головокружение, обмороки, одышка, периодически возникает бледность кожных покровов.

План обследования детей с нарушениями ритма сердца:

1. Оценка клинико-анамнестических и генеалогических данных.

2. ЭКГ-обследование (необходимо записать длинную ленту ЭКГ, т.к. часто НРС имеют непостоянный характер и на короткой ленте они не успевают проявиться).

3. Суточный мониторинг ЭКГ.

4. Холтеровский мониторинг (ХМ) — длительная регистрация ЭКГ (сутки и более) на специальный регистратор с последующей расшифровкой на специальной аналитической системе. Метод доступен для любого возраста, в т.ч. и для новорожденных детей. На сегодняшний день метод является ведущим в обследовании детей с НРС. Уникальность метода в том, что регистрация ЭКГ проводится без ограничения свободной активности пациента. Метод не имеет противопоказаний. 3. Холтеровский мониторинг (ХМ) — длительная регистрация ЭКГ (сутки и более) на специальный регистратор с последующей расшифровкой на специальной аналитической системе. Метод доступен для любого возраста, в т.ч. и для новорожденных детей. На сегодняшний день метод является ведущим в обследовании детей с НРС. Уникальность метода в том, что регистрация ЭКГ проводится без ограничения свободной активности пациента. Метод не имеет противопоказаний. 3. Холтеровский мониторинг (ХМ) — длительная регистрация ЭКГ (сутки и более) на специальный регистратор с последующей расшифровкой на специальной аналитической системе. Метод доступен для любого возраста, в т.ч. и для новорожденных детей. На сегодняшний день метод является ведущим в обследовании детей с НРС. Уникальность метода в том, что регистрация ЭКГ проводится без ограничения свободной активности пациента. Метод не имеет противопоказаний.Ультразвуковое исследование сердца, или ЭХО-кардиография (Эхо-КГ)

5. Консультация невролога с проведением НСГ (нейросоннографии) и ЭЭГ (электроэнцефалографии) сна

6. Консультация эндокринолога с проведением УЗИ щитовидной железы и определение гормонального статуса.

Принципы медикаментозной терапии нарушений ритма сердца у детей.

Лечение нарушений сердечного ритма, особенно угрожающих жизни, осуществляют строго индивидуально в зависимости от их происхождения, формы, продолжительности, влияния на самочувствие ребёнка и состояние его гемодинамики. При всех видах аритмий одновременно следует провести лечение кардиальных и экстракардиальных их причин. Лечение должно быть комплексным и включать в себя назначение нейрометаболических, сосудистых препаратов, стабилизаторов клеточных мембран и антиоксидантов. Взаимодействие этих видов терапии дает возможность обеспечения длительной ремиссии и полного клинического выздоровления.

Существуют ситуации, когда необходимо назначать специализированную антиаритмическую терапию. К таким изменениям относятся злокачественные аритмии и аритмогенная дисфункция левого желудочка.

Диспансерное наблюдение должно быть регулярным. Его частоту определяют в зависимости от основного заболевания (ревматизм, неревматический кардит, врожденный порок сердца и др.), формы аритмии и особенностей её течения. Обязательно динамическое снятие ЭКГ и назначение суточного мониторирования ЭКГ для оценки эффективности терапии.

Кардиопатия у детей

С каждым годом врачи все чаще и чаще диагностируют у своих пациентов заболевания, поражающие сердечно-сосудистую систему. С течением времени постепенно увеличивается и количество таких патологий у подростков и детей. Основная масса отклонений от нормального развития приходится на долю кардиопатий. Данная патология подразумевает совокупность заболеваний, связанных с нарушением развития миокарда. В переводе с греческого языка понятие «кардиопатия» дословно можно перевести как «нарушение сердца». Поэтому нередко любую сердечную патологию медики относят к этому понятию. Однако, все же принято кардиопатией называть ряд детских отклонений, имеющих определенную классификацию. Каждое изменение развития миокарда имеет свои характерные особенности.

В зависимости от возраста, при котором обнаруживается данная патология, ее принято делить на приобретенную и врожденную. Врожденную кардиопатию диагностируют на первых неделях жизни ребенка. Такая патология чаще связана с врожденными пороками развития или с ревматоидными аутоиммунными заболеваниями новорожденных. Диагноз приобретенной кардиопатии врач может выставить ближе к подростковому возрасту. Это связано с тем, что в период с 9 до 12 лет ребенок активно растет. Нередко отклонения в развитии сердечно-сосудистой системы диагностируются в 15-16 лет. Это связано с изменением гормонального фона и половым созреванием. Чаще всего кардиопатия определяется при одном или нескольких следующих изменениях: аномалии развития крупных сердечных сосудов; увеличение межжелудочковой перегородки в сердце; нарушение сердечного ритма и проводимости нервного импульса; изменение электрической оси сердца; отклонения в развитии одного или обоих желудочков сердца; нарушение работы сердечных клапанов (их неполное открытие). Некоторые из вышеописанных изменений напрямую свидетельствуют о пороке развития сердца у ребенка. Иные являются общими признаками различных заболеваний. Именно по этой причине для достоверной постановки диагноза обязательно выполнение некоторых инструментальных исследований. Существует основные 4 вида кардиопатий у детей, которые классифицируются по варианту течения и причинам: Функциональная. Диспластическая. Дилатационная. Вторичная. Функциональная кардиопатия возникает в тех случаях, когда дети чрезмерно занимаются спортом и получают физические нагрузки выше возрастной нормы. Под их действием миокард пытается экстренно адаптироваться к такому режиму работы. В итоге возникают так называемые функциональные изменения в сердечной мышце. Ярким примером развития такой патологии являются регулярные занятия у спортсменов, которые проходят с нарушением режимов и регламентов. Суть заключается в том, что недостаточно квалифицированные тренеры и учителя физической подготовки заставляют детей выполнять большой объем работы, предварительно не подготовив детский организм к нему. Также подобная кардиопатия может наблюдаться у ребенка при его воспитании в неблагополучной семье. Диспластическая кардиопатия развивается как самостоятельное заболевание. Обычно патология не связана с какими-либо нарушениями других систем и органов в организме. Часть специалистов считают, что болезнь подразумевает наличие соединительной ткани в каком-либо участке сердца. Другая часть медиков такие изменения относит к функциональной кардиопатии. В детском возрасте не выставляется диспластическая кардиомиопатия в качестве самостоятельного диагноза. В некоторых странах данный термин все же используют, подразумевая под ним пролапс митрального клапана. Такая патология в своем большинстве вариантов не требует абсолютно никакого специального лечения. Понятие «диспластическая кардиопатия» используется еще и в том случае, когда в сердце обнаруживается какая-либо необъяснимая патология, причину которой понять невозможно. При таком варианте в качестве лечения обычно назначаются профилактические средства и манипуляции. Дилатационная кардиопатия – это расширение одного или нескольких отделов сердца. Такая патология развивается при действии на миокард токсинов, вирусов, бактерий. В результате при длительных воспалительных процессах снижается эластичность сердечной мышцы, вызывая расширение полости предсердия или желудочка. Доказана и наследственная теория возникновения этого заболевания, т.к. часто оно встречается у членов одной семьи из поколения в поколение. Вторичная кардиопатия развивается при наличии заболеваний, связанных не только с сердечно-сосудистой системой. Наибольшему риску, естественно, подвержены дети и подростки. Патология может появиться на фоне следующих болезней: воспалительные заболевания сердца (эндо- и миокардиты); заболевания легких (пневмонии, бронхиальная астма); нарушения обмена веществ; любые затяжные или хронические воспалительные заболевания. В последнем случае диагностировать патологию сердца достаточно просто, т.к. болеющий человек уже в момент лечения находится под постоянным контролем врача. Симптомы Основным проявлением кардиопатии у детей является болевой синдром. Ноющие или давящие ощущения чаще всего локализованы за грудиной в области сердца. Дискомфорт чаще кратковременный, хотя бывают случаи длительных болей. Другие симптомы полностью зависят от формы патологии и особенностей ребенка и его организма. При функциональной кардиопатии из-за того, что органы хуже обогащаются кислородом, могут возникнуть следующие симптомы: общее недомогание и слабость; повышенная утомляемость; одышка даже при небольших физических нагрузках. Диспластическая форма может сопровождаться нехваткой кислорода, приступами головокружения и ощущением нарушения нормального сердцебиения. При вторичной кардиопатии симптомы очень разнообразны, т.к. все проявления зависят от основного первичного заболевания.

Диагностика кардиопатий у детей

При плановых осмотрах педиатр может заподозрить наличие каких-либо изменений в сердечно-сосудистой системе. Обычно он направляет ребенка на консультацию детского кардиолога. Если врач определяет симптомы, похожие на какую-либо кардиопатию, то планируется дальнейшая диагностика для назначения правильного своевременного лечения. Иногда случается так, что патология сердца выявляется при обращении к врачам по причине другого заболевания, не связанного с сердцем. Однако в любом случае кардиолог, скорее всего, назначит следующие исследования: УЗИ сердца; электрокардиографию; эхокардиографию. Обычно этих трех исследований достаточно для определения заболевания и выбора способа лечения. Дополнительно может быть назначена рентгенография грудной клетки при помощи которой определяется расширение желудочка (при дилатационной кардиопатии). Особенности заболевания у новорожденных Новорожденные также могут страдать кардиопатиями. Заболевание часто развивается на фоне перенесенного недостатка кислорода. Притом не важно, когда возникла гипоксия, во время родов или еще во время беременности. Из-за дефицита кислорода нарушается регуляция работы сердца с изменением вегетативной нервной системы. Дисфункция миокарда возникает из-за нарушения процессов энергетического обмена. В среднем, 50-70 % перенесших гипоксию новорожденных страдают кардиопатиями. Тяжесть патологии во многом зависит от продолжительности перенесенной гипоксии. Если нехватка кислорода наблюдалась и после рождения, то с большей долей вероятности развивается патология сердца, которую нужно потом специфически лечить. Обычно подобные кардиопатии сохраняются от месяца и до трехлетнего возраста примерно у трети заболевших детей. Лечение кардиопатий Вся терапия полностью зависит от формы патологии. Функциональная кардиопатия лечится физиотерапевтически. Для этого используется специальный аппарат, который при помощи интерференционных токов действует на организм. По своему принципу данная процедура является в большей степени профилактической, чем лечебной. По механизму действия она такая же, как подобные процедуры, которые проводят в санаториях. Происходит улучшение всех обменных процессов, в том числе и кровообращения. Снижаются некоторые болевые ощущения. При других формах применяется медикаментозное лечение. Притом схема терапии подбирается строго индивидуально. Это связано с тем, что понятие «кардиопатия» очень обширное. Оно включает в себя огромное количество абсолютно разных изменений в сердце. При лечении крайне важно, чтобы пациентом соблюдался правильный образ жизни и распорядок дня. Необходимы регулярные прогулки и сбалансированное питание. Все инфекционные заболевания, включая банальную простуду, нужно своевременно лечить. Любое проявление и симптом, похожий на признак сердечной патологии нельзя игнорировать ни в коем случае. Во время диагностированное заболевание и начатое лечение всегда имеет высокий шанс на благоприятный исход. Практически любая кардиопатия в детском возрасте имеет очень высокую вероятность полного излечения.

Постгипоксическая кардиопатия у новорожденных что

К ранним и отдаленным последствиям неонатальной транзиторной постгипоксической ишемии миокарда относятся:

— постгипоксическая дисфункция миокарда;

— блокада правой ножки пучка Гиса;

— нарушения внутрижелудочковой проводимости по волокнам Пуркинье;

— транзиторная недостаточность трикуспидального клапана.

Постгипоксическая дисфункция миокарда — нередкое явление у новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию. Эту патологию довольно подробно изучила Н.П. Котлукова (1997—2003). По данным ее исследований, частота миокардиальной дисфункции колеблется от 10 до 15% от всех новорожденных, госпитализированных в перинатальный кардиологический центр г. Москвы. Летальность среди детей с этой патологией отсутствует, но нарушения функционального состояния сердца могут наблюдаться в течение длительного времени после рождения.

Постгипоксическую дисфункцию миокарда можно рассматривать как одно из последствий транзиторной неонатальной постгипоксической ишемии миокарда, которая встречается у детей грудного возраста. В настоящее время это недостаточно изученная проблема кардиологии раннего возраста, нередко создающая серьезные диагностические трудности в силу отсутствия ее четких критериев. Наиболее сложна дифференциальная диагностика с врожденными кардитами с низкой активностью воспалительного процесса.

Основанием для постановки диагноза постгипоксическои дисфункции миокарда, по данным Н.П. Котлуковой с соавт., служат следующие критерии:

1) отягощенный анамнез беременности и родов, явившийся причиной перинатальной гипоксии или асфиксии плода и новорожденного ребенка;

2) клинические симптомы поражения сердца: приглушение или глухость I тона сердца, расширение границ относительной сердечной тупости сердца, систолический шум над областью сердца;

3) изменения на ЭКГ в виде синусовой тахи- или бра-дикардии, экстрасистолий, нарушений внутрижелудочковой проводимости, изменений конечной части желудочкового комплекса ST-T;

4) сопутствующая симптоматика со стороны ЦНС в виде синдромов повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, мышечной дистонии, синдрома угнетения ЦНС.

Эхокардиографическое исследование сердца выявляет снижение систолической функции ЛЖ. Анализ параметров, отражающих состояние вегетативной нервной системы, позволяет говорить о наличии вегетативной дисфункции у младенцев с этой патологией. У 80% детей она характеризуется гиперсимпатикотоническим исходным вегетативным тонусом (индекс напряжения колеблется от 140 до 900 у.е.). Нормальная вегетативная реактивность наблюдается у 60% больных детей, гиперсимпатикотоническая реактивность — у 15%, асимпатикотоническая реактивность — у 35% этих младенцев. У детей с нормальной вегетативной реактивностью по оценке отдельных показателей кардиоинтервалографии также установлена разбалансированность в деятельности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы с повышенной активностью первого.

Постгипоксическая дисфункция миокарда — диагноз первых месяцев жизни и в отличие от врожденных кардитов характеризуется достаточно быстрой положительной динамикой. В течение 3—4 мес жизни уменьшается патологическая симптоматика со стороны сердца: постепенно исчезают признаки сердечной недостаточности, улучшаются ЭКГ-показатели, происходит нормализация сердечного ритма и данных систолической функции ЛЖ. Как правило, дети имеют нормальные массо-ростовые показатели.

Однако у части детей с постгипоксической дисфункцией миокарда в возрасте 1—2 года сохраняются расширение тени сердца, приглушение I тона сердца, функциональный систолический шум. На ЭКГ регистрируются склонность к тахи- или брадикардии, признаки функционального преобладания ЛЖ, нарушение процессов реполяризации миокарда в левых грудных отведениях. Эхокар-диографическое исследование показывает снижение систолической функции ЛЖ.

Другим последствием неонатальной постгипоксической ишемии миокарда являются нарушения проводимости в виде неполной блокады правой ножки пучка Гиса.

Как правило, она появляется на ЭКГ на 4—5-й день жизни и далее регистрируется в течение последующих 2—3 нед.

У 37% новорожденных ее исчезновение наблюдается к концу неонатального периода.

У остальных младенцев неполная блокада правой ножки пучка Гиса сохраняется и после окончания неонатального периода. Она диагностируется в виде типичных желудочковых комплексов типа rsrs или RsRs, где R>s в отведениях V2R—VI—V2. В течение последующих 3—5 лет жизни блокада правой ножки трансформируется и имеет форму rsrs или rrs в отведениях V2R—VI.

У некоторых новорожденных неполная блокада правой ножки пучка Гиса впервые регистрируется на ЭКГ в конце первого месяца после рождения, вскоре после исчезновения дистрофических изменений в области миокарда правого желудочка и сохраняется в последующие годы жизни.

У части детей неполная блокада правой ножки пучка Гиса протекает с положительной динамикой и постепенно в течение первых лет жизни превращается в типичный для правых грудных отведений желудочковый комплекс типа RS продолжительностью 0,06—0,08 с.

Кардиомиопатия у детей

Кардиомиопатия у детей — это полиэтиологическое невоспалительное заболевание миокарда, которое проявляется структурными изменениями сердечной мышцы и нарушениями кровообращения. Патофизиологически различают гипертрофические, рестриктивные и дилатационные варианты болезни. Основные симптомы: одышка и синкопальные состояния, боль в сердце, отеки и другие признаки сердечной недостаточности. С диагностической целью применяются инструментальные методы (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография грудной клетки), общеклинические и биохимические анализы. План терапии кардиомиопатий состоит из лечебно-охранительного режима, кардиотропных медикаментов и кардиохирургической коррекции.

МКБ-10

Общие сведения

Кардиомиопатия (КМП) как проявление некоронарогенной патологии миокарда остается одной из наиболее сложных проблем в педиатрии и детской кардиологии. Частота встречаемости первичных форм составляет от 0,65 до 1,24 случаев на 100 тыс. детей. Такая неоднозначность эпидемиологических данных вызвана трудностями прижизненной и посмертной диагностики. Среди педиатрических пациентов, погибших от синдрома внезапной сердечной смерти, типичные для кардиомиопатий изменения в сердечной мышце находят у 20-40%.

Причины

Большое значение в этиологической структуре имеют наследственные факторы, поскольку до 60% случаев гипертрофических кардиомиопатий обусловлены генетическими мутациями с аутосомно-доминантным типом наследования. В отдельную группу выделяют первичные детские кардиомиопатии, причины которых пока не установлены. Вторичные формы патологии у детей имеют полиэтиологический характер. Они развиваются под влиянием следующих факторов:

Патогенез

Кардиомиопатии являются некоронарогенными патологиями, их развитие не связано с нарушениями кровоснабжения миокарда. В формировании структурно-функциональных изменений мышечных волокон сердца играют роль нарушения иннервации тканей, расстройства образования и утилизации энергии в клетках. Снижение энергообразования сопровождается выбросом реактивных молекул, повреждением клеточных мембран и активацией свободнорадикального перекисного окисления.

Развитие первичных форм кардиомиопатии в первую очередь связывают с расстройствами на молекулярном уровне, нарушениями экспрессии генов, которые кодируют структурные белки миокарда или регулируют его сократительную функцию. Независимо от патогенетических особенностей, при прогрессировании заболевания миокард не способен к адекватному сокращению и сердечному выбросу, в результате чего у детей формируется систолическая или диастолическая дисфункция.

Патоморфологически для различных вариантов кардиомиопатий характерны специфические изменения. Гипертрофическая форма проявляется утолщением стенки левого желудочка, межжелудочковой перегородки, реже — правого желудочка с хаотическим расположением мускульных волокон. У страдающих дилатационной кардиомиопатией расширяются сердечные полости. При рестриктивной КМП поражаются эндокард и миокард, вследствие чего ограничивается подвижность стенок сердца.

Классификация

К детской кардиологии используется деление кардиомиопатий по патофизиологическому принципу на 3 формы: гипертрофическую, рестриктивную и дилатационную, которые отличаются по клиническим критериям и инструментальным данным. По времени развития бывают врожденные и приобретенные формы болезни. В 1996 г. ВОЗ была принята расширенная классификация по этиологическому принципу, в которой выделены следующие кардиомиопатии:

Симптомы кардиомиопатии у детей

Дилатационная кардиомиопатия

Заболевание характеризуется бессимптомным началом. Постепенно у ребенка нарастают признаки астенизации: повышенная утомляемость, беспричинная слабость, склонность к дурноте и обморокам при нагрузках или в жарких помещениях. Пациент может жаловаться на перебои в работе сердца, ощущение замирания или сильного сердцебиения. При дилатационном варианте кардиомиопатии дети отстают в физическом и психическом развитии, у школьников снижается успеваемость.

При усугублении гемодинамических нарушений возникают симптомы сердечной недостаточности (СН). У детей появляется одышка, синюшность кожи пальцев рук и ног, возможны отеки нижних конечностей, усиливающиеся к вечеру. При декомпенсированной форме наблюдается увеличение живота из-за гепатомегалии и асцита, влажные хрипы в легких, сильные боли в области сердца.

Гипертрофическая кардиомиопатия

При этой форме патологии выделяют 2 варианта течения: бессимптомное, когда диагноз случайно устанавливается в ходе инструментального обследования, и манифестное. Во втором случае ребенок испытывает регулярные болевые ощущения в сердце, приступы головокружения и слабости, нередко заканчивающиеся синкопальным состоянием. О нарушениях кровообращения свидетельствуют одышка, отеки на ногах, акроцианоз.

Расстройства кровоснабжения органов ЖКТ сопровождаются диспепсическими симптомами, особенно у младенцев до года, что проявляется учащением стула до 10 раз в сутки. У детей любого возраста бывают поносы, боли в животе, рвота. При длительно недиагностированной болезни возможно появление запоров, которые вызваны ишемическим колитом.

Рестриктивная кардиомиопатия

Для этой формы заболевания характерна плохая переносимость физической активности, повышенная слабость и астенизация, которые проявляются с раннего возраста. Одышка беспокоит не только при активности, но и в покое. Отличительная особенность рестриктивной кардиомиопатии — отсутствие болей в сердце и обмороков, в отличие от других форм, для которых типичны синкопе. У детей рано определяются признаки право- и левожелудочковой недостаточности.

Осложнения

При любом виде кардиомиопатии у детей возникает тяжелая сердечная недостаточность, которая неуклонно прогрессирует без лечения. Гемодинамические расстройства ассоциированы с ишемией и поражением всех внутренних органов, нарушениями интеллектуального развития. Зачастую на фоне КМП формируются аритмии — пароксизмальная тахикардия, желудочковая экстрасистолия.

Кардиомиопатии относятся к жизнеугрожающим заболеваниям. Около 40% больных на протяжении 2 лет от момента подтверждения диагноза переживают декомпенсацию состояния, что требует от врачей неотложной хирургической коррекции патологии. При ранней антенатальной диагностике прерывают до 13% беременностей, если порок несовместим с жизнью. До 65% плодов с тяжелыми врожденными КМП погибают в перинатальном периоде.

Диагностика

Детский кардиолог получает ценную информацию при пальпации (изменение площади и силы верхушечного толчка), перкуссии (расширение границ сердечной тупости), аускультации (появление патологических шумов, акцентов тонов). По физикальным данным специалист не может поставить окончательный диагноз, поэтому назначается план комплексной диагностики, включающий:

Лечение кардиомиопатии у детей

Консервативная терапия

Для стабилизации состояния ребенка с кардиомиопатией прежде всего необходимы немедикаментозные методы. В диету добавляют продукты с высоким содержанием кальция и калия, исключают жирные блюда и концентрированные бульоны. При недостаточности кровообращения IIA и выше необходимо ограничить употребление жидкости для уменьшения отеков. Грудным детям рекомендуют лечебные смеси, чтобы устранить расстройства пищеварения.

Объем двигательной активности подбирают с учетом состояния. При ухудшении клинической картины следует соблюдать постельный или полупостельный режим. После исчезновения отеков и других проявлений сердечной недостаточности двигательную активность расширяют до общего или палатного режима. Для снижения физических нагрузок грудничков могут временно переводить на кормление сцеженным молоком с ложечки или зондовое питание.

Медикаментозная терапия при кардиомиопатиях направлена на поддержание нормальной гемодинамики, ликвидацию симптомов, улучшение качества жизни ребенка. Этиотропное лечение не разработано. При вторичных формах важную роль играет диагностика и терапия основного заболевания. В протоколах лечения кардиомиопатии у детей используются:

Хирургическое лечение

Кардиохирургические операции показаны при тяжелой степени сердечной недостаточности, выраженном аритмическом и тромбоэмболическом синдроме, отсутствии эффекта от назначенной медикаментозной терапии. Для устранения СН имплантируют электрокардиостимуляторы с функцией кардиовертера-дефибриллятора. Поддержание кровообращения проводят путем установки механического желудочка. Перспективным направлением является трансплантация сердца.

Прогноз и профилактика

Кардиомиопатия — тяжелая прогрессирующая болезнь, которая имеет высокий риск летального исхода в течение 5 лет от постановки диагноза. Однако современные лечебные схемы и развитие детской кардиохирургии значительно повышают шансы ребенка на продление жизни и улучшение ее качества. Меры по специфической профилактике кардиомиопатий не разработаны.