первичное поле двигательной системы

Первичное поле двигательной системы

Во многих публикациях по неврологии и нейрофизиологии отмечается, что сложнейшая мозговая деятельность обеспечивается, в сущности, простыми средствами. Некоторые из авторов отмечают, что эта простота отражает универсальный закон «достижения большой сложности через многократные преобразования простых элементов» (Э. Голдберг). Аналогично этому, множество слов в языке складывается из ограниченного числа звуков речи и букв алфавита, бесчисленные музыкальные мелодии — из малого числа нот, генетические коды миллионов людей обеспечиваются конечным числом генов и т.д.

2.2. Анатомическая и функциональная дифференциация мозга

2.2.1. Поля коры мозга

Согласно сложившимся представлениям, кора мозга имеет шесть основных слоев, каждый из которых состоит из различных по форме и размеру нервных клеток. Этот анатомический факт имеет, однако, не столь важное значение для понимания нейро-психологических феноменов, как функциональная дифференциация коры на три основных вида полей — первичные, вторичные и третичные (рис. 8, цв. вкл.). Они различаются между собой по иерархии. Наиболее элементарными являются первичные, более сложными по строению и функционированию — вторичные, и, наконец, наиболее сложными по этим признакам являются третичные поля.

Поля каждого из уровней имеют свою нумерацию, которая указывается на цитоархитектонических картах мозга. Наиболее распространенной из них является карта Бродмана (рис. 6, цв. вкл.).

Первичные поля — это «корковые концы анализаторов» и, как уже сообщалось выше, они функционируют от природы, врожденно. Их локализация зависит от того, к какому анализатору они относятся.

Первичные поля, находящиеся в лобной доле (до центральной извилины), а именно поля 10, 11, 47, настроены на подготовку и исполнение двигательных актов, относящихся к физическому Уровню.

Первичные поля слухового анализатора располагаются преимущественно на внутренней поверхности височных долей мозга (поля 41, 42), кинестетического (чувствительного в целом) вблизи от центральной (Ролландовой) борозды, в теменной доле (поля 3, 1 и 2).

Первичное поле двигательной системы

В дальнейших статьях по физиологии на сайте обсуждается участие коры большого мозга и мозгового ствола в регуляции движений тела.

Большинство «произвольных» движений, инициируемых корой большого мозга, выполняются путем активации двигательных «программ», заложенных в нижних областях мозга: спинном мозге, мозговом стволе, базальных ганглиях и мозжечке. Эти нижние центры, в свою очередь, посылают специфические регулирующие сигналы к мышцам.

Однако для некоторых типов движений кора имеет почти прямой путь к передним мотонейронам спинного мозга, минуя любые двигательные центры. Это особенно справедливо для регуляции тонких быстрых движений пальцев и кистей рук. В этих статьях на сайте и отдельных материалах (просим вас пользоваться формой поиска выше) объясняется взаимодействие между разными двигательными областями головного и спинного мозга для обеспечения комплексной системы управления произвольными движениями.

Моторная кора и кортикоспинальный тракт

На рисунке выше показаны функциональные области коры большого мозга. Впереди от центральной борозды расположена моторная кора, занимающая примерно 1/3 задней части лобных долей. Позади центральной борозды находится соматосенсорная кора (подробно обсуждалась в предыдущих главах), от которой к моторной коре передается много сигналов, инициирующих двигательную активность.

В самой двигательной коре можно выделить три отдела, в каждом из которых имеется собственное топографическое представительство мышечных групп и специфических двигательных функций:

(1) первичная моторная кора;

(2) премоторная область;

(3) дополнительная моторная область.

Первичная моторная кора

Первичная моторная кора лежит в первой извилине лобных долей впереди от центральной борозды. Она начинается латерально, в сильвиевой щели, распространяется вверх в самую верхнюю часть головного мозга и затем спускается глубоко в продольную щель. (Эта область соответствует полю 4 классификации коры большого мозга по Бродману)

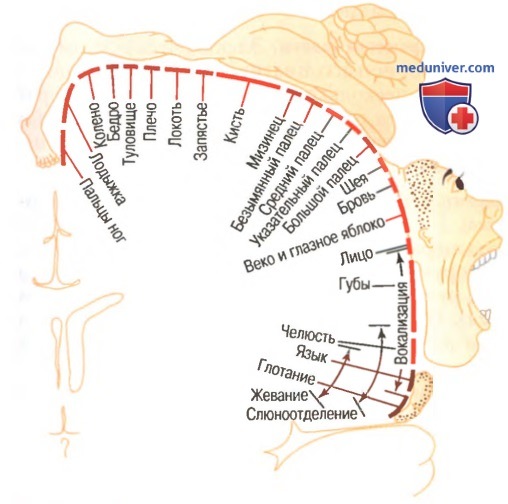

На рисунке указано приблизительное топографическое представительство различных мышечных областей тела в первичной моторной коре. Непосредственно у сильвиевой щели лежит область лица и рта, в средней части первичной моторной коры представлена область руки и кисти. Туловище занимает область у верхушки мозга, а области первичной моторной коры, отвечающие за ноги и стопы, лежат глубоко в продольной щели.

Более детально схема топографической организации первичной моторной коры изображена на рисунке ниже, на котором показана степень представительства разных мышечных областей согласно карте Пенфилда и Расмуссена.

Эта карта была создана на основании данных электрической стимуляции различных областей моторной коры у людей, подвергшихся нейрохирургическим операциям. Отметьте, что более половины всей первичной моторной коры занято регуляцией мышц кистей рук и речевых мышц. Точечная стимуляция в этих моторных областях в редких случаях вызывает сокращение одиночной мышцы и чаще — сокращение группы мышц.

Другими словами, возбуждение одиночного нейрона моторной коры обычно вызывает специфическое движение, а не сокращение определенной мышцы.

Для этого нейрон возбуждает систему мышц, каждая из которых вносит собственный вклад в направление и силу мышечного движения.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Первичное поле двигательной системы

Если вам понравилась книга, вы можете купить ее электронную версию на litres.ru

Широко известно, что нервные клетки объединяются в сети, которые называют также нервными цепями, составляющими белое вещество мозга — проводники. У каждого нейрона приблизительно 7 тысяч таких цепей. По проводникам от клетки к клетке передается информация. Местом обмена являются точки соединения дендрита (короткого отростка) одной клетки и аксона (длинного отростка) — другой клетки. Прежде чем соединиться, аксон ищет не любой, а «свой» дендрит, и момент совпадения становится отмеченным образованием синапса (контакта).

Чем больше синапсов (рис. 33), тем вместительнее в смысле мышления и памяти мозговой «компьютер».

Рис. 33. Синапсы нейронов

Несмотря на то что нервный импульс имеет электрическую природу, связь между нейронами обеспечивается химическими процессами. Для этого в мозге имеются биохимические субстанции — нейротрансмиттеры и нейромодуляторы. В тот момент, когда электрический сигнал доходит до синапса, высвобождаются соответствующие трансмиттеры. Они, как транспортное средство, доставляют сигнал к другому нейрону. Затем эти нейротрансмиттеры распадаются. Однако на этом процесс передачи нервных импульсов не заканчивается, так как нервные клетки, находящиеся за синапсом, активизируются и возникает постсинаптический потенциал. Он рождает импульс, движущийся к другому синапсу, и описанный выше процесс повторяется тысячи и тысячи раз. Это позволяет воспринимать и обрабатывать колоссальный объем и информации.

Отделы коры головного мозга

Кора мозга делится на следующие доли (рис. 34):

• затылочная (зрительная) доля;

• теменная (тактильная) доля;

• височная (слуховая) доля;

• лобная (управляющая, регулирующая) доля.

Рис. 34. Доли коры мозга

Затылочная, теменная и височная доли имеют соответствующую анализаторную отнесенность. В нейропсихологии ее принято обозначать как модальную специфичность. Благодаря им осуществляются разные психические функции. Вкусовые и обонятельные отделы расположены на медиальной (внутренней) поверхности височной доли. Их роль в осуществлении когнитивных функций у современного человека перестала быть ведущей, то есть уступает по функциональной значимости ролям остальных долей мозга.

Лобная доля не имеет модальной специфичности, но играет главенствующую роль в осуществлении высшей нервной деятельности человека. Она занимает обширную площадь (более половины коры) и отвечает за все мозговые процессы.

Во многих публикациях по неврологии и нейрофизиологии отмечается, что сложнейшая мозговая деятельность обеспечивается, в сущности, простыми средствами. Некоторые из авторов отмечают, что эта простота отражает универсальный закон «достижения большой сложности через многократные преобразования простых элементов» (Э. Голдберг). Так, множество слов в языке складывается из ограниченного числа звуков речи и букв алфавита, бесчисленные музыкальные мелодии — из малого числа нот, генетические коды миллионов людей обеспечиваются конечным числом генов и т. д.

Глава 2. Поля коры мозга

Понятие полей коры мозга и их функциональной иерархии

Представления о дифференциации коры головного мозга на три основных, различных по функциональной иерархии вида полей: первичные, вторичные и третичные — являются чрезвычайно важными для понимания того, как организована психика человека в целом.

Первичные поля — это «корковые концы анализаторов», функционирующие от природы, врожденно. Первичные поля имеют четкую отнесенность к тому или иному анализатору.

Элементарными являются первичные поля, более непростыми по строению и функционированию — вторичные и, наконец, максимально сложными по этим признакам — третичные поля (рис. 35).

Рис. 35. Функциональная иерархия полей коры мозга

Первичные поля слуховых анализаторов располагаются преимущественно на внутренней поверхности височных долей мозга, кинестетического (чувствительного в целом) — вблизи от центральной (Ролландовой) борозды, в теменной доле. Первичные чувствительные поля являются проекционными в отношении определенных частей тела: верхние отделы принимают чувствительные сигналы (ощущения) от нижних конечностей (ног), средние отделы обрабатывают ощущения от верхних конечностей (рук), а нижние отделы — от лица, включая отделы речевого аппарата (язык, губы, гортань, диафрагму). Кроме того, нижние отделы теменной проекционной зоны принимают ощущения от некоторых внутренних органов.

Первичные поля, расположенные на мозговой территории до центральной извилины (переднем блоке мозга), настроены на подготовку и исполнение двигательных актов. Они также являются проекционными, но уже в отношении не чувствительных (кинестетических — сенсорных), а двигательных (моторных) функций. На уникальных рисунках, сделанных известным исследователем работы мозга У. Пенфильдом (W. G. Penfield), видно, что значимость разных частей тела не совпадает с их размерами, а определяется той ролью, которую они играют в осуществлении психических функций как при восприятии объектов внешнего мира, так и при воспроизведении различных действий (рис. 36).

Рис. 36. Функциональное представительство в коре мозга частей тела человека

Нервные клетки первичной коры мозга в самом раннем онтогенезе функционируют изолированно друг от друга, подобно отдельным мирам в космосе. Допустим, ребенок узнает голос матери, но не узнает ее лицо, если она молчит. Особенно часто такое разобщение слуховых и зрительных впечатлений на уровне ощущений наблюдается в отношении отца, которого младенцы видят реже, чем мать. В литературе описаны случаи, когда ребенок, увидев склоненное над ним отцовское лицо, начинает громко испуганно плакать, пока взрослый не заговорит. Постепенно между первичными полями коры мозга прокладываются смысловые, а точнее информационные связи (ассоциации). Благодаря им накапливается опыт ощущений, то есть появляются элементарные знания о действительности. Например, ребенок видит погремушку и знает, что она будет «греметь», если ее потрясти.

Опыт, накопленный взаимодействующими между собой первичными полями, служит базой, отправным моментом для функциональной активизации вторичных полей коры вместе с третичными полями, о которых речь пойдет далее. И те и другие имеют непосредственное отношение к реализации ВПФ.

Выделяются вторичные поля слуховой, тактильной и зрительной коры, а в переднем — премоторной. Функционально все три вида полей коры соотносятся между сбой вертикально: функции первичных, над ними надстраиваются функции вторичных, а над вторичными — третичных. Однако анатомически они располагаются не друг над другом, а по горизонтали: первичные поля (I) близко к ядру зон, вторичные (II) — в ее срединных отделах, а третичные (III) — на периферии (рис. 37).

Рис. 37. Схема функциональной иерархии полей коры мозга

Первичные поля составляют ядро той или иной анализаторной зоны. Вторичные поля сдвинуты к периферии зоны, а третичные — еще дальше. Пропорциональны близости к ядру и размеры разных по иерархии полей: первичные занимают маленькую площадь, вторичные — среднюю, а третичные — самые большие. Вследствие этого поля накладываются друг на друга, образуя так называемые зоны «перекрытия». К ним относится, например, самая важная в рамках высшей деятельности человека зона ТРО — височно-теменно-затылочная: Temporalis — Parietalis — Occipitalis. Три первые буквы этих латинских обозначений и составляют аббревиатуру TPO.

Первичные поля однородны по клеточному составу. Обонятельные поля содержат только обонятельные нервные клетки, слуховые — только слуховые и т. п. Несмотря на универсальность физиологических и биохимических механизмов, обеспечивающих работу мозга, его различные отделы функционируют по-разному, то есть имеют различную функциональную специализацию, представляя разные модальности.

Вторичные поля менее однородны. В состав клеток преобладающей модальности вкраплены клетки других модальностей. Поэтому вторичные поля, хоть имодально-специфичны, подобно первичным, но являются менее «жесткими» по этому признаку. Третичные поля, будучи зонами перекрытия, содержат не только клетки разных анализаторов, но и их целые зоны. Благодаря их функционированию реализуются наиболее сложные виды деятельности человека, и в частности речевая.

Вторичные и третичные поля коры отличаются разницей в функционировании в зависимости от латерализации, то есть расположенности в том или другом полушарии мозга. Например, обе височных доли, относясь к одной и той же, а именно слуховой модальности, выполняют разную «работу». Височная доля правого полушария, например, ответственна за обработку неречевых шумов (издаваемых природой, включая звуки животных, предметов, в том числе музыкальных инструментов и саму музыку, которую можно считать высшим видом неречевого шума). Височная доля левого полушария осуществляет обработку речевых сигналов. Помимо различий в специализации височных долей мозга, относящихся к разным полушариям, здесь можно усмотреть и столь характерный для природы принцип «защиты» наиболее важных функций, и тем более такой важной и необходимой любому человеку, как речь.

Первичное поле двигательной системы

В структурно-функциональном отношении кора большого мозга может быть разделена на передний (лобная доля) и задний (затылочная, теменная и височная доли) отделы. Граница между ними проходит по центральной борозде. Задний отдел осуществляет восприятие афферентных сигналов. Расположенные здесь корковые поля неравноценны в функциональном отношении, и их можно разделить на первичные, вторичные и третичные.

Первичные поля коры представляют собой четко отграниченные участки, которые соответствуют центральным частям анализаторов. В эти поля проходит по специфическим проекционным афферентным путям основная масса сигналов от органов чувств. Первичные поля характеризуются сильным развитием внутренней зернистой пластинки. Первичные поля связаны с реле-ядрами таламуса и ядрами коленчатых тел. Они имеют экранную структуру и, как правило, жесткую соматотопическую проекцию, при которой отдельные участки периферии проецируются в соответствующие им участки коры. Повреждение первичных полей коры сопровождается нарушением непосредственного восприятия и тонкой дифференцировки раздражений.

Первичное зрительно поле (17) расположено на медиальной поверхности полушария вдоль шпорной борозды. Здесь хорошо развита внутренняя зернистая пластинка, которая подразделяется посредством белых полосок на 3 части. Корковые колонки образуют чередующиеся вертикальные пластинки для правого и левого глаза. Полагают, что нейрон ы глубоких слоев коры обладают свойствами «анализатора движения», а нейрон ы поверхностных слоев действуют как « анализатор формы».

Первичные слуховые поля (41, 42) локализуются в поперечных височных извилинах (Гешля) и заходят в верхнюю височную извилину. В этих полях представлены по порядку участки улитки, воспринимающие различные звуковые частоты. Деление на колонки выражено в слуховой коре наиболее отчетливо.

Первичные обонятельные поля находятся в археокортексе, покрывающем обонятельный треугольник, переднее продырявленное вещество, прозрачную перегородку и подмозолистое поле.

Первичное вкусовое поле располагается, по мнению большинства исследователей, в нижнем участке постцентральной извилины, в глубине латерал ьной борозды, и соответствует проекции языка.

Корковый конец вестибулярного анализатора, по данным различных авторов, имеет представительство в средней височной извилине (поле 21), верхней теменной дольке, верхней височной извилине.

Представительство в коре внутренних органов изучено недостаточно, по-видимому, оно имеет более диффузный характер. Важная роль в регуляции функций внутренностей отводится лимбической области коры, в которую входит поясная и парагиппокампальная извилины, гиппокамп, прозрачная перегородка и подмозолистое поле. Лимбическая кора вместе с подкорковыми образованиями (миндалевидное тело, ядро поводков, ядра сосцевидных тел) составляет лимбическую систему, которая представляет субстрат эмоций и реакций, связанных с основными биологическими влечениями (голод, жажда, страх и т.д.).

Вторичные поля коры примыкают к первичным полям. Их можно рассматривать как периферические части корковых анализаторов. Эти поля связаны с ассоциативными ядрами таламуса. При поражении вторичных полей сохраняются элементарные ощущения, но нарушается способность к более сложным восприятиям. Вторичные поля не имеют четких границ, в них не выражена соматотопическая проекция.

Вторичное поле общей чувствительности локализуется в верхней теменной дольке (поля 5, 7). Вторичные зрительные поля (18, 19) занимают медиальную поверхность затылочной доли и большую часть латерал ьной поверхности. Вторичное слуховое поле (22) находится в верхней и средней височных извилинах. Вторичные обонятельные и вкусовые поля локализуются в парагиппокампальной извилине и крючке (поля 28, 34).

Третичные поля коры отличаются наиболее тонкой нейрон ной структурой и преобладанием ассоциативных элементов. Они занимают всю нижнюю теменную дольку и часть верхней теменной дольки, а также затылочно-височно-теменную область. Эти поля связаны с задними ядрами таламуса. В третичных полях осуществляются наиболее сложные взаимодействия анализаторов, лежащие в основе познавательного процесса (гнозия), формируются программы целенаправленных действий (праксия).

Кора височной доли имеет отношение к хранению и воспроизведению впечатлений. При электрическом раздражении некоторых точек височной коры наблюдаются своеобразные реакции в форме «вспышек пережитого» или ощущения «уже виденного». Полагают, что в коре височных долей создается нейрон ная запись потока сознания, она хранится неопределенно долгое время, но не может произвольно воспроизводиться, а «оживает» лишь при искусственной стимуляции и некоторых болезненных состояниях.

Передний отдел полушария имеет отношение к организации действий и также подразделяется на первичные, вторичные и третичные корковые поля. Первичное двигательной поле (4) располагается в предцентральной извилине. Здесь отсутствует внутренняя зернистая пластинка (агранулярная кора) и особенно сильно развита внутренняя пирамидная пластинка с гигантскими пирамидными нейрон ами Беца. Аксоны этих нейрон ов образуют пирамидный путь. На клетки Беца непосредственно переключаются импульсы, поступающие из мозжечка через центральное медиальное ядро таламуса. В первичном двигательном поле вся мускулатура тела представлена в обратной проекции, как и кожный покров в постцентральной извилине. Кора здесь разделена на колонки, которые связаны с определенными группами двигательных нейрон ов спинного мозга и управляют движением отдельных мышц или мышечных групп.

Вторичные двигательные поля (6, 8) находятся кпереди от предцентральной извилины. Они характеризуются сильным развитием наружной и внутренней пирамидных пластинок, в которых преобладают большие пирамидные нейрон ы. Во вторичные поля передаются сигналы из мозжечка. Эфферентные волокна идут отсюда к ядрам полосатого тела. Таким образом, вторичные двигательные поля имеют отношение к экстрапирамидной системе, их функция необходима для выполнения сложных стереотипных двигательных актов. Первичные и вторичные двигательные поля имеют богатые связи с задним отделом полушария. Обратная связь между аппаратом движения и корой осуществляется через мозжечок, который воспринимает проприоцептивные раздражения и после соответствующей переработки передает их в кору большого мозга.

Третичные поля занимают большую часть лобной доли, на них приходится около 1/4 всей поверхности коры. Здесь хорошо выражена внутренняя зернистая пластинка, к нейрон ам которой идут волокна из медиальных ядер таламуса. Третичные поля лобной коры связаны с высшими формами целенаправленной деятельности и играют важную роль в социальном поведении. При их поражении не нарушается ощущение или движение, но человек становится пассивным, не может оценивать происходящие события и свое поведение, теряет способность к предвидению.

Источник: Физиология центральной нервной системы

Дата создания: 12.03.2008

Последнее редактирование: 12.12.2016

Первичное поле двигательной системы

а) Первичная моторная кора. Первичная моторная кора (поле 4) — полоска агранулярной коры в прецентральной извилине. Она дает начало 60-80% (количество варьирует) волокон корково-спинномозгового пути (КСП). Остальная часть волокон отходит от премоторной, поясной и добавочной моторной зон, а также теменной коры, что показано в отдельной статье на сайте. Наибольшую плотность окончаний КСП в спинном мозге наблюдают в зонах, иннервирующих дистальные мышцы конечностей.

Части тела противоположной стороны соматотопически представлены в коре инвертированными, за исключением лица, а относительно крупные области занимают кисть (играет важную роль в контроле движений пальцев), околоротовая область и язык. Зону кисти обычно можно определить по направленному кзади возвышению в 6-7 см от верхнего края полушария.

Ипсилатералъные части тела также имеют соматотопическую организацию; ипсилатеральные моторные нейроны составляют лишь 10% волокон пирамидного пути, которые не переходят на противоположную сторону и не иннервируют дистальные мышцы конечностей.

При целенаправленной стимуляции моторной коры человека установлено, что клеточные колонны регулируют направление движения. Первичная моторная кора «синтезирует» двигательные команды, но не является местом их возникновения. От нее волокна в составе КСП направляются в спинной мозг и широко разветвляются по мере достижения места своего окончания. Для того чтобы взять, например, ручку в руку, требуется:

(а) умеренное сокращение мышцы, противопоставляющей большой палец, как основной движущей мышцы;

(б) сокращение с той же интенсивностью отдела глубокого сгибателя пальцев, от которого отходит сухожилие к дистальной фаланге указательного пальца;

(в) более слабое сокращение мышцы, приводящей большой палец, и

(г) короткого сгибателя большого пальца.

Удержание всей руки при любом типе манипуляций — функция премоторной коры, отражающая важность бессознательной регуляции положения тела при совершении произвольных движений. Более крупные моторные зоны коры формируются при «объединении» близлежащих нейронных колонн на основе их функций и создании сложных последовательностей движений.

1. Пластичность моторной коры. Некрупные поражения моторной коры у обезьян и низших млекопитающих приводят первоначально к параличу соответствующей части тела, а затем в течение нескольких дней (иногда часов) — к быстро прогрессирующему восстановлению функции. Восстановление может быть обусловлено изменением свойств клеточных колонн, расположенных рядом с местом поражения, которые берут на себя утраченную двигательную функцию. Увеличение двигательной зоны участка коры возможно путем локального введения антагонистов ГАМК в кору. Расширение моторной зоны на уровне спинного мозга заранее обеспечено обширными зонами перекрытия от поля 4 до колонок двигательных нейронов серого вещества переднего рога, однако степень пластичности здесь ниже, чем в коре.

Взаимосвязи между КСП (и другими нисходящими путями) и двигательными нейронами в спинном мозге возникают посредством вставочных нейронов. Во вставочных нейронах происходит объединение сенсорной и корковой информации, что сопровождается специфической и организованной активацией пулов двигательных нейронов и сокращением иннервируемых ими мышц.

2. Источники афферентных путей к первичной моторной коре:

— Моторная кора противоположной стороны через мозолистое тело. Наиболее прочные комиссуральные связи возникают между соответствующими колоннами клеток, иннервирующими мышцы живота и спины. Это вполне понятно, поскольку данные группы мышц обычно сокращаются одновременно с двух сторон, поддерживая вертикальное положение головы и туловища. Самые слабые комиссуральные связи имеются между колоннами клеток, контролирующими дистальные группы мышц конечностей, движения в которых слева и справа происходят независимо друг от друга.

— Соматосенсорная кора. Кожные колонны клеток в полях 1, 2 и 3 отдают кпереди короткие ассоциативные волокна (взаимосвязи с зоной кисти особенно многочисленные; эти волокна короткие, так как зоны, отвечающие за кисть в сенсорной и моторной коре, обычно занимают соседние стенки центральной борозды). Проприоцептивные клеточные колонны получают афферентые волокна от аннуло-спиральных окончаний мышечных веретен; они отдают короткие ассоциативные волокна к соответствующим двигательным колоннам, активируя рефлексы растяжения с длинной дугой.

— Противоположное зубчатое ядро. Мозжечок принимает участие в выборе нужных мышц-синергистов, а также времени и силы их сокращений.

— Дополнительная моторная зона (ДМЗ).

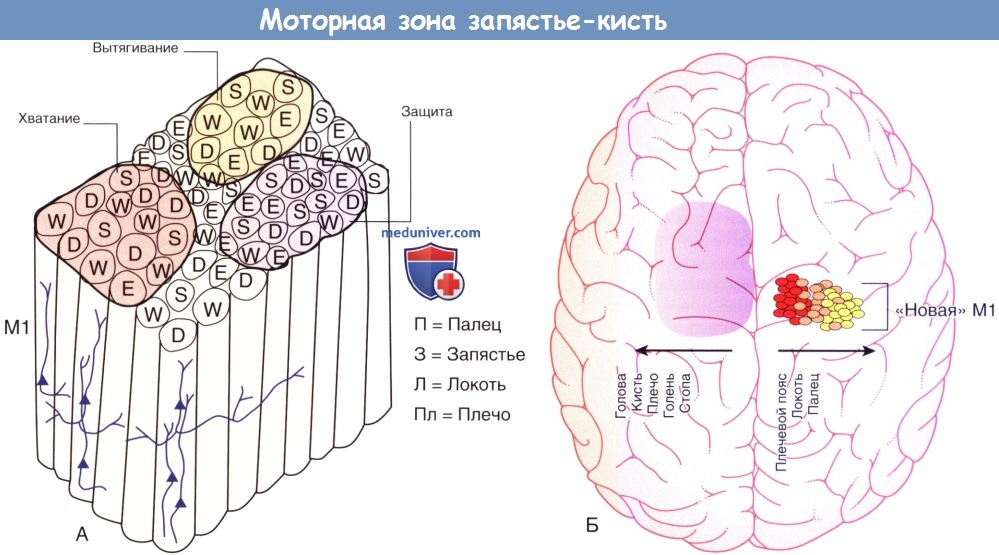

Несмотря на то, что М1 имеет в целом соматотопическую организацию, локальная соматотопическая структура разбита в виде мозаики на радиальные ряды нейронов, инициирующих небольшие специфические движения.

Миниколонны, отвечающие за движения отдельных пальцев, могут примыкать к колоннам запястья, локтя или плеча, а подгруппы этих миниколонн объединены по функции образования более сложных последовательностей движений, таких как хватание, вытягивание руки или защита рукой от удара.

(Б) Пространственная организация моторных нейронов коры приматов, контролирующих движения мышечных групп.

От медиальной стороны к латеральной они располагаются в следующей последовательности: стопа, голень, плечо, кисть и голова (голубой).

В каудальном отделе М1 лежат двигательные нейроны, взаимодействующие непосредственно с двигательными нейронами (спинного мозга) и отвечающие за высокоточные движения, необходимые для выполнения тонких двигательных навыков.

Эти нейроны расположены в медиально-латеральной последовательности от проксимальных (красный) до дистальных (желтый) групп мышц. Авторы обозначают эту зону как «новую М1», подотдел «старой М1» (голубая) для того, чтобы отразить недавнее возникновение сложной двигательной активности и эволюционно «нового» отдела моторной коры.

б) Премоторная кора. Премоторная кора (поле 6 на латеральной поверхности полушария) примерно в 6 раз крупнее первичной моторной коры. Она получает когнитивные импульсы от лобной доли при намерении произвести движение, а также от теменной доли (поле 7), передающей огромное количество тактильной и пространственно-зрительной информации. Максимальная ее активация происходит, когда последовательность движений происходит в ответ на зрительные или соматосенсорные раздражители, такие как приближение к объекту, полностью находящему в поле зрения, или идентификация объекта, находящегося вне поля зрения путем ощупывания. Активация премоторной коры, как правило, двусторонняя. Одним из объяснений служит межполушарная передача двигательных программ через мозолистое тело.

Следует также принимать во внимание обширные связи премоторной коры с ядрами ствола мозга, дающими начало ретикуло-спинномозговым путям (и небольшому пути к КСП). Поражения, затрагивающие премоторную кору у человека, встречают редко, они характеризуются нестабильностью положения в противоположном плече и бедре. Таким образом, важной функцией премоторной коры, вероятно, служит двустороннее поддержание позы, например фиксация плечей при работе двумя руками и стабилизация бедер при ходьбе. Премоторная кора может вносить вклад в восстановление функции при истинной моторной гемиплегии, возникающей вследствие сосудистого поражения, затрагивающего КСП в лучистом венце. При данном поражении во время ПЭТ-исследования наблюдают повышение активности премоторной коры; кпереди от КСП спускается корково-ретикуло-спинномозговой проводящий путь.

в) Дополнительная моторная зона (ДМЗ). В отличие от премоторной коры, реагирующей на внешние раздражители, ДМЗ (поле 6 на медиальной поверхности полушария) отвечает на внутренние раздражители и принимает особое участие в планировании движений. Это подтверждает тот факт, что ДМЗ возбуждается лобной долей (ДЛПФК) в тот момент, когда мы собираемся совершить движение, даже если движение в итоге не возникает. Важнейшей функцией ДМЗ, вероятно, является предварительное программирование последовательностей движений, уже заложенных в двигательной памяти. ДМЗ функционирует совместно с моторной петлей, проходящей через базальные ганглии, а также взаимодействует с полем 4 и отдает волокна непосредственно в КСП.

Одностороннее поражение ДМЗ может сопровождаться акинезией (невозможностью начать движение) руки и ноги с разных сторон. Двустороннее поражение приводит к тотальной акинезии, включая речевую акинезию.

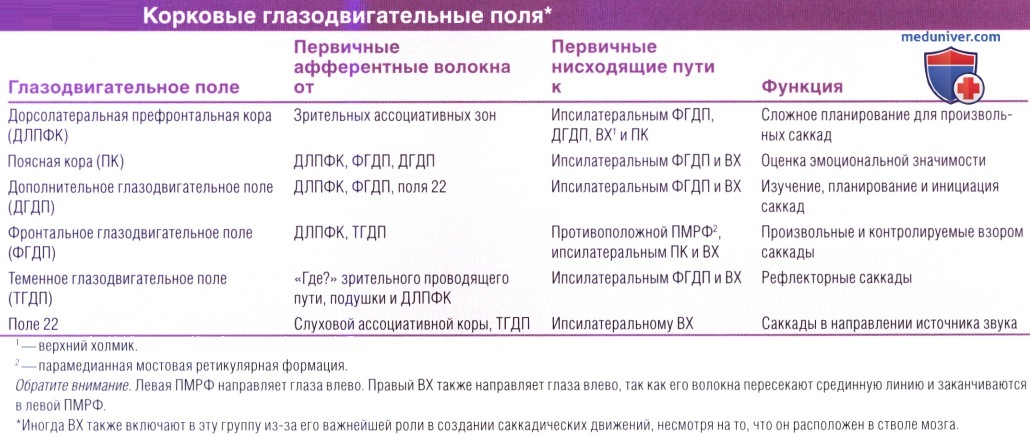

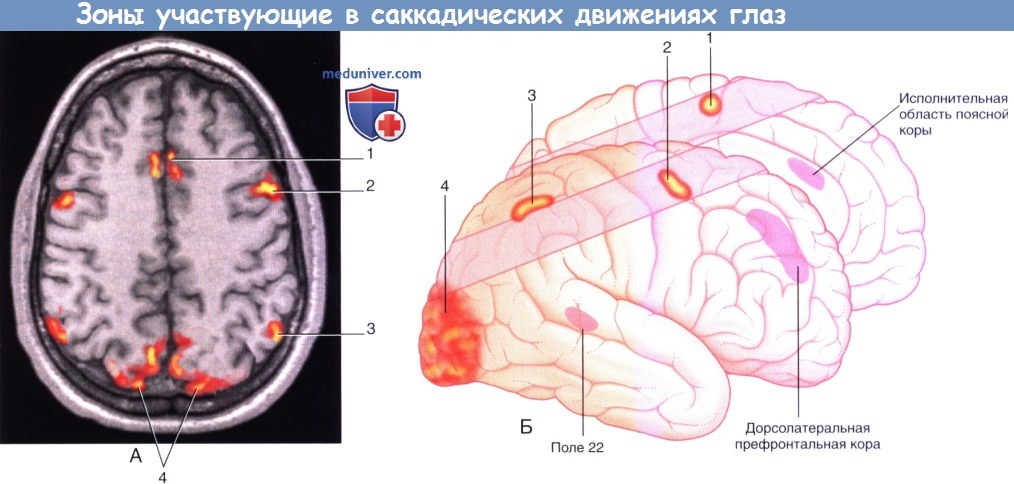

1. Корковые глазодвигательные поля. На рисунке ниже показаны корковые глазодвигательные поля, участвующие в сканирующих движениях (саккадах). Их взаимодействия и функции представлены в таблице ниже.

2. Дорсолатеральная префронтальная кора (ДЛПФК). ДЛПФК — высший когнитивный центр, участвует в оценке зрительной картины, принятии решения о сознательном совершении саккад и добровольном подавлении рефлекторных саккад (произвольные саккады возникают по воле человека). Рефлекторные саккады — автоматические реакции на объекты, появляющиеся в периферическом поле зрения. Строго говоря, рефлекторные саккады следует называть ответными; они не являются истинными рефлексами, так как способны подавляться волей.

3. Поясная кора. Вместе с ДЛПФК участвует в принятии решений и оценке эмоциональной важности, или ценности, видимых объектов.

4. Дополнительное глазодвигательное поле. Занимает передний отдел ДМЗ и участвует в планировании движений, особенно, если требуются множественные саккадические движения.

5. Фронтальное глазодвигательное поле. Фронтальное глазодвигательное поле (ФГДП) инициирует произвольные саккады, благодаря которым происходит переключение внимания на раздражитель или подавляется стремление к прямому взору на новый раздражитель в ответ на одно или более из трех перечисленных афферентных влияний. ФГДП «поддерживает» карту зрительного пространства относительно глазодвигательных координат и вместе с верхним холмиком играет ключевую роль в создании зрительно-направленных и произвольных саккад; поражения обеих структур приводят к необратимой утрате саккадических движений. Клинические и экспериментальные наблюдения у обезьян показали следующее.

• ФГДП имеют тоническую двустороннюю активность.

• Повышение активности среднего отдела ФГДП с одной стороны приводит к образованию горизонтальных саккад, направленных в сторону противоположного зрительного поля (противоположной саккады).

• Повышение активности верхнего отдела с одной стороны приводит к созданию нисходящей косонаправленной саккады; двусторонняя активация верхнего отдела приводит к обращению взора обоих глаз вертикально вниз.

• Повышение активности в нижнем отделе приводит к аналогичным последствиям относительно взора вверх.

6. Теменное глазодвигательное поле. Теменное глазодвигательное поле (ТГДП) отвечает за создание рефлекторных саккад и побуждает ФГДП к созданию произвольных саккад. ТГДП также участвует в пространственном восприятии, создавая схему зрительной картины.

Поражения префронтальной коры и лобной доли описаны в отдельной статье на сайте.

(1) Дополнительное глазодвигательное поле.

(2) Фронтальное глазодвигательное поле.

(3) Теменное глазодвигательное поле.

(4) Ассоциативная зрительная кора.

в) Синдром ригидного человека (СРЧ). Редкое, но легко распознаваемое заболевание, известное как синдром ригидного человека (СРЧ), или синдром мышечной скованности, — аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, связанное с наличием циркулирующих антител к глутаматдекарбоксилазе (GAD65),— ключевому ферменту, преобразующему глутамат в ГАМК. Синдром ригидного человека (СРЧ) проявляется скованностью мышц с эпизодическими мышечными спазмами (вызванными одновременным сокращением мышц синергистов и антагонистов, преимущественно в проксимальных отделах конечностей и осевой мускулатуре) и боязнью выполнения определенных задач. В норме контроль верхних моторных нейронов происходит за счет тонической активности прилежащих тормозных ГАМК-ергических вставочных нейронов.

Одни зоны коры поражаются сильнее других, а клинические проявления связаны с нарушением функции этих ГАМК-ергических нейронов, что приводит к гипервозбудимости коры. В настоящее время уточняют роль циркулирующих антител в патогенезе синдрома ригидного человека (СРЧ).

г) Резюме. Кора больших полушарий имеет одновременно пластинчатую и колончатую организацию. К двум основным типам клеток относят пирамидные и непирамидные клетки (вставочные нейроны). Пирамидные клетки расположены в слоях (пластинках) II, III, а также V (в виде веретеновидных клеток) и VI. Слой IV богат шиповатыми звездчатыми клетками (модифицированными пирамидными нейронами). Мелкие пирамидные клетки связывают извилины одного полушария, средние пирамидные клетки связывают между собой соответствующие зоны двух полушарий, а от крупных пирамидных клеток отходят волокна к таламусу, стволу мозга и спинному мозгу. Все корковые волокна считают возбуждающими; шиповатые звездчатые клетки также считают возбуждающими пирамидными клетками.

Корковые вставочные нейроны—тормозные. Колончатая организация представлена колоннами клеток, которые рассматривают в качестве первичной функциональной единицы обработки информации в коре; они состоят из определенных нейронных «микроцепей».

Части тела в соматосенсорной коре представлены инвертированными. Важная входящая информация поступает от вентрального заднего ядра таламуса, а направляется к первичной моторной коре и нижней теменной коре. В первичную зрительную кору входит коленчато-шпорный путь. Клеточные реакции различной сложности зависят от передачи информации с более простых типов клеток на более сложные. Свойство ассоциативных зрительных зон—распознавание черт, например цвета, формы и движения. Обработка цвета и формы продолжается в коре нижележащей височной доли, а движений—в задней теменной доле. Первичная слуховая кора занимает верхнюю поверхность верхней височной извилины, а ассоциативная слуховая кора расположена с латеральной стороны от нее.

Первичная моторная кора занимает прецентральную извилину. Она дает начало большей части волокон пирамидного тракта, а части тела в ней представлены инвертированными. Основная информация подходит к ней от соматосенсорной коры, мозжечка (через вентральное заднее ядро таламуса), премоторной и дополнительной моторной зон. Премоторная кора отвечает преимущественно на внешние раздражители, а дополнительная моторная зона — на внутренние стимулы. Дорсолатеральная префронтальная кора контролирует четыре различных корковых зоны, в различной степени участвующих в создании противоположных саккад.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.11.2018