переменное электрическое поле это

Тема 1.1. Электрическое поле.

Идея электрического поля была введена М. Фарадеем и теоретически обоснована Дж. Максвеллом.

Электрическое поле это вид материи посредством которого осуществляется взаимодействие электрических зарядов.

Свойства электрического поля :

Порождается электрическим зарядом.

Обнаруживается по действию на заряд.

Действует на заряд с некоторой силой.

Распространяется в пространстве с конечной скоростью с=3·10 8 м/с.

Направление вектора напряженности совпадает с направлением вектора кулоновской силы.

Напряженность поля не зависит от значения пробного заряда q ; определяется зарядами – источниками поля, является силовой характеристикой этого поля.

Единица в СИ – Н/Кл или В/м.

Неоднородное электрическое поле :

Силовая линия (линия напряженности) электрического поля – линия, в каждой точке которой напряженность поля направлена по касательной. Силовые линии поля в электростатике начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Густота силовых линий пропорциональна модулю вектора напряженности.

Однородное электрическое поле:

На электрический заряд помещенный в однородное электрическое поле действует кулоновская сила способная совершать работу по перемещению электрического заряда.

Энергетической характеристикой электрического поля является потенциал (разность потенциалов), скалярная физическая величина, выражаемая в вольтах (В); 1В = 1 Дж / 1 Кл.

Потенциал поля в данной точке, находящейся на расстоянии R от заряда Q :

Потенциал поля может быть как положительным, так и отрицательным. Следуя принципу суперпозиции полей, можно утверждать, что если в данной точке пространства известен потенциал поля, созданного отдельно каждым из N зарядов (тел), то потенциал суммарного поля равен алгебраической сумме потенциалов каждого из полей

На практике используют разность потенциалов :

В электрическом поле разность потенциалов между двумя любыми точками равна напряжению между этими точками.

Эквипотенциальная поверхность – поверхность, во всех точках которой потенциал имеет одно и то же значение.

На рисунке показаны эквипотенциальные поверхности точечных положительного и отрицательного зарядов и системы двух положительных зарядов.

Связь между напряженностью электрического поля и напряжением:

Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда.

Такими носителями могут являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, в вакууме при определённых условиях — электроны, в полупроводниках — электроны или дырки (электронно-дырочная проводимость). Иногда электрическим током называют также ток смещения, возникающий в результате изменения во времени электрического поля.

Электрический ток имеет следующие проявления:

изменение химического состава проводников (наблюдается преимущественно в электролитах);

создание магнитного поля (проявляется у всех без исключения проводников)

Различают постоянный и переменный электрические токи, а также всевозможные разновидности переменного тока. В таких понятиях часто слово «электрический» опускают.

Постоянный ток — ток, направление и величина которого не меняются во времени.

Период переменного тока — наименьший промежуток времени (выраженный в секундах), через который изменения силы тока (и напряжения) повторяются. Количество периодов, совершаемое током за единицу времени, носит название частота. Частота измеряется в герцах, один герц (Гц) соответствует одному периоду в секунду.

Знание основ электробезопасности обязательно для персонала, обслуживающего электроустановки и электрооборудование. Тело человека является проводником электрического тока. Сопротивление человека при сухой и неповрежденной коже колеблется от 3 до 100 кОм.

Ток, пропущенный через организм человека или животного, производит следующие действия:

термическое (ожоги, нагрев и повреждение кровеносных сосудов);

электролитическое (разложение крови, нарушение физико-химического состава);

биологическое (раздражение и возбуждение тканей организма, судороги);

механическое (разрыв кровеносных сосудов под действием давления пара, полученного нагревом током крови).

Основным фактором, обуславливающим исход поражения током, является величина тока, проходящего через тело человека. По технике безопасности электрический ток классифицируется следующим образом:

безопасным считается ток, длительное прохождение которого через организм человека не причиняет ему вреда и не вызывает никаких ощущений, его величина не превышает 50 мкА (переменный ток 50 Гц) и 100 мкА постоянного тока;

минимально ощутимый человеком переменный ток составляет около 0,6—1,5 мА (переменный ток 50 Гц) и 5—7 мА постоянного тока;

пороговым неотпускающим называется минимальный ток такой силы, при которой человек уже неспособен усилием воли оторвать руки от токоведущей части. Для переменного тока это около 10—15 мА, для постоянного — 50—80 мА;

фибрилляционным порогом называется сила переменного тока (50 Гц) около 100 мА и 300 мА постоянного тока, воздействие которого дольше 0,5 с с большой вероятностью вызывает фибрилляцию сердечных мышц. Этот порог одновременно считается условно смертельным для человека.

Лекция №8. Электрическое поле. Постоянный и переменный электрический ток. физические основы реографии

1. Понятие об электрическом поле. Силовая и энергетическая характеристики электрического поля

Электрическое поле – это вид материи, образующийся вокруг заряженных тел, посредством которого они взаимодействуют друг с другом.

Выделяют следующие характеристики электрического поля:

За направление напряжённости принимают направление силы, действующей на положительный заряд.

Величина напряжённости электрического поля графически изображается в виде силовых линий – тех линий, направление касательных к которым в любой точке совпадают с направлением напряжённости электрического поля. Чем больше линий – тем больше напряжённость.

2. энергетическая характеристика электрического поля – потенциал.

В каждой точке электрического поля на внесённый в это поле заряд действует определённая сила. При перемещении заряда в электрическом поле будет совершаться работа. При этом каждая точка электрического поля будет характеризоваться потенциалом.

Потенциал поля в данной точке – это потенциальная энергия электрического поля в этой точке, приходящаяся на единицу помещённого в эту точку заряда: φ = Wp/q [В] Потенциал поля характеризует возможную работу, которую совершает электрическое поле или которая совершается над электрическим полем при перемещении этого заряда в точку с другим потенциалом: Δφ = A/q.

Только разность потенциалов можно измерить с помощью вольтметра. Считают, что напряженность электрического поля – отрицательный градиент потенциала.

2. Действие электрического поля на вещества

Действие электрического поля на различные вещества неодинаково и зависит от их внутреннего строения. По этому действию все вещества делят на:

— проводники электрического тока

— полупроводники

— изоляторы, или диэлектрики.

Проводники характеризуются тем, что в них под действием электрического поля образуется электрический ток – направленное движение заряженных частиц. Это происходит благодаря тому, что в проводниках имеются свободные заряды. Существуют проводники 1 рода (металлы, в которых есть свободные электроны) и 2 рода (растворы электролитов, в которых свободными зарядами являются положительно заряженные ионы – катионы и отрицательно заряженные ионы – анионы).

Полупроводники при обычной температуре имеют мало свободных зарядов. Причём когда электроны в полупроводниках становятся свободными, то на их месте образуется дырка – избыток положительного заряда. Поэтому носителями заряда в полупроводниках являются электроны и дырки.

В диэлектриках нет свободных носителей зарядов, поэтому под действием электрического поля в них не возникает электрического тока, но возникает явление, называемое поляризацией диэлектрика – приобретение диэлектриком полярности за счёт разделения в нём положительных и отрицательных зарядов под действием электрического поля. Поляризация существует в 3 вариантах: ориентационная, электронная и ионная.

Указанные различия хорошо описываются зонной теорией твёрдых тел, или квантовой теорией энергетического спектра электронов в кристалле. Согласно теории в кристалле существуют запрещённые и разрешённые энергетические зоны для электронов. Нижние зоны заполнены полностью электронам. Физические свойства кристаллов определяются верхними зонами, содержащими электроны. Если между верхней зоной и следующей разрешённой зоной запрещённая зона узкая (энергетический интервал невелик), то вещество является проводником, а если запрещённая зона велика – то диэлектриком.

3. Электрический ток

Основной характеристикой электрического тока является сила тока – количество заряда, пересекающее поперечное сечение проводника за единицу времени. Iср = Δq/Δt или для мгновенной силы тока : I = dq/dt. Единицей измерения силы тока является ампер (A). 1 ампер – сила тока, когда заряд 1 кулон проходит через поперечное сечение проводника за 1 секунду. Часто используют миллиампер (мА). 1 мА = 0,001 A. Обычно за направление электрического тока в проводнике принимают направление движения положительных зарядов.

Другой величиной, характеризующей электрический ток, является плотность тока – сила тока, приходящаяся на единицу площади проводника. Измеряется в амперах на квадратный метр: J = I/S.

Различают:

— Постоянный ток – электрический ток, параметры которого (сила и направление) не изменяются во времени. Источниками постоянного тока являются генераторы, которые поддерживают постоянную разность потенциалов на концах проводника.

— Переменный ток – электрический ток, параметры которого изменяются во времени по закону синуса или косинуса. Электрический ток, передаваемый в потребительской электросети, представляет собой синусоидальное колебание частотой 50 Гц: I = Imax·cos(ωt + φ0).

Основным законом, описывающим постоянный электрический ток, является закон Ома: сила тока в проводнике прямо пропорциональна разности потенциалов между его концами, или электрическому напряжению (U): I = U/R.

Величина R называется электрическим сопротивлением. Сопротивление является свойством проводников препятствовать прохождению через него электрического тока, при этом электрическая энергия превращается в тепловую энергию. Сопротивление возникает из-за столкновения заряженных частиц (носителей тока) с внутренними структурами проводника – атомами и молекулами. Единицей измерения сопротивления является Ом. Обратная величина сопротивлению называется электрической электропроводностью (D).

Для многих веществ сопротивление является постоянной величиной, независимой от силы тока. Сопротивление проводника является функцией его размера, формы, строения и температуры. Величина сопротивления провода: R = ρ(1/S) (5)

На основе удельной электропроводности характеризуют свойство веществ проводить электрический ток. Хорошие проводники тока имеют высокую удельную электропроводность. Изоляторы, или диэлектрики, имеют низкую удельную электропроводность. Полупроводники имеют промежуточную удельную электропроводность. Используя удельную электропроводность, как характеристику вещества, можно представить закон Ома в другой форме: J = γE.

Из формулы следует, что плотность тока в проводнике прямо пропорциональна напряженности электрического поля (Е), создающего этот ток, и удельной электропроводности вещества проводника (γ).

Удельная электропроводность электролитов и биологических тканей

Плотность тока в растворе электролитов определяется электрическим зарядом положительных и отрицательных ионов, их концентрациями и скоростями движения в электрическом поле: J = q+n+v+ + q—n—v.

Если принять, что концентрация и величина электрического заряда положительных и отрицательных ионов равны, то J = qn(v+ + v—)(8)

Скорость v ионов пропорциональна напряженности электрического поля E и зависит от подвижности ионов u, которая, в свою очередь, является функцией размера, степени гидратации ионов, вязкости растворителя:

v = uE (9)

Тогда J = qn(u+ + u—)·E (10).

Это выражение является законом Ома для растворов электролитов.

Хотя сопротивление биологических тканей постоянному электрическому току велико, и по удельной электропроводности биологические ткани близки к диэлектрикам, для объяснения различий в электропроводности различных тканей, их рассматривают как проводники 2 рода, носителями заряда в которых служат ионы.

Биологические ткани не различаются существенно по их ионному составу, но отличаются условиями ионного перемещения. Поэтому ткани разнородны с точки зрения их электрических свойств. Мембраны клеток препятствуют перемещению ионов. Их электрическое сопротивление является наибольшим. Кровь, лимфа, цереброспинальная жидкость характеризуются низким сопротивлением электрическому току. Внутренние органы, содержащие много воды (мышцы, печень, почки, и т.п.), также имеют сравнительно низкое сопротивление. Но сопротивление таких тканей, как кожа и кости, очень высокое. Постоянный электрический ток плохо проникает через сухую кожу. Он распространяется в теле человека, главным образом, вдоль кровеносных и лимфатических сосудов и через мышцы.

Причиной высокого сопротивления биологических тканей постоянному электрическому току – наличие статической ёмкости вследствие изоляционных свойств мембран и явления поляризации, происходящие в клетках, в результате которых возникает встречная эдс, препятствующая прохождению через ткань тока. Причём при малых значениях силы тока он не проходит через ткань вследствие влияния этой ЭДС, а при больших – происходит дезинтеграция (разрушение) клеточных структур, в результате чего сопротивление падает, однако дальнейшие исследования не имеют смысла.

Поляризация – разделение положительных и отрицательных зарядов. многие полагают, что явление поляризации связано с наличием полупроницаемых мембран. Под действием электрического поля ионы начинают перемещаться, но не могут проникнуть через мембрану, в результате у внутренней поверхности мембраны возникает разделение зарядов. Внутри клетки образуется поляризационное поле. Как только его напряженность компенсирует внешнее поле перемещение ионов прекращается. Соответственно этому на внешней стороне мембраны концентрируются противоположно заряженные частицы.

Другие, рассматривая клетки как слоистый диэлектрик, рассматривают явления поляризации как результат гетерогенности клеточных элементов по электропроводности, а также поляризацию связывают с дипольными молекулами (ориентация диполей вдоль силовых линий поля).

Постоянный ток используют в медицинской практике, для реализации двух методов – гальванизации и лекарственного электрофореза.

Гальванизация

Гальванизация – метод терапии, основанный на применении постоянного электрического тока. Метод назван в честь итальянского врача и ученого Луиджи Гальвани – основоположника изучения электрических токов, генерируемых биологическими тканями.

Метод гальванизации состоит в пропускании постоянного тока через определенные области тела человека. Величина напряжения должна составлять не более 50-80 Вольт. Под электроды, изготовленные из металла, помещают увлажненные фланелевые прокладки. Величина силы тока может составлять от нескольких миллиампер до 50 миллиампер. Но плотность тока не должна превышать 0,1 миллиампер на квадратный сантиметр. Ток не должен беспокоить пациента.

Неорганические ионы и ионы воды перемещаются под действием электрической поля. Подвижность органических ионов значительно меньше, чем неорганических ионов. Наибольшие изменения при гальванизации происходят в мембранах клеток. Они состоят в осуществлении электрохимических процессов, которые изменяют поляризацию мембраны и влияют на проницаемость мембраны и величину трансмембранного потенциала. Эти процессы стимулируют рецепторы, вызывают различные физиологические реакции и изменения метаболизма. Гальванизация используется по большей части для лечения системных болезней нервной системы.

Лекарственный электрофорез

Переменный ток. Полное сопротивление

Емкость. Если два проводника (пластины металла) разделены посредине изоляцией, они способны накапливать некоторое количество электрического заряда. Величина, равная отношению суммарного заряда, накопленного на пластинах, к разности потенциалов между пластинами называется емкостью (измеряется в Фарадах (F): C = q/U (13).

Емкостной реактанс XC является обратной величиной произведения угловой (циклической) частоты тока и емкости этой части цепи: XC = 1/(ω·C)(15).

Индуктивный реактанс XL равен произведению угловой частоты переменного тока на индуктивность проводника: XL = ωL (16).

Доказано, что индуктивный реактанс приводит к тому, что изменения напряжения в электрической цепи опережают изменения силы тока на четверть периода (π/2). Это можно объяснить тем, эдс самоиндукции препятствует нарастанию силы тока в цепи.

Наоборот, емкостной реактанс приводит к тому, что изменения напряжения в электрической цепи отстают от изменения силы тока на четверть цикла (π/2). На рис. 3. проиллюстрировано данное явление.

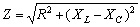

Если суммировать активное сопротивление и общий реактанс, который препятствует прохождению переменного тока в электрической цепи, получим величину, которая называется полным сопротивлением Z – импедансом:

|

Биофизические основы реографии

Когда некоторый объем крови протекает через сосуды любого органа в течение систолы, объем этого органа увеличивается. Такие изменения объема изучались в прошлом с помощью, так называемой, плетизмографии, которая была основана на механических измерениях. Но возможности этого метода были ограничены. Он мог применяться только для изучения кровенаполнения верхних конечностей.

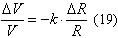

Позже было обнаружено, что при изменении количества крови в сосудах органов, изменяется их электрическое сопротивление. Это изменение определяется формулой Кедрова:

|

Изменение активного электрического сопротивления вызывает изменение полного сопротивления. По техническим причинам более удобно измерять именно изменения импеданса, чем изменения активного сопротивления постоянному току. В реографии кинетика полного сопротивления тела человека отражает частоту и объем локального кровенаполнения органов.

Реография применяется для изучения кинетики полного электрического сопротивления различных органов: сердца (реокардиография), мозга (реоэнцефалография), печени (реогепатография), глаза (реоофтальмография) и т.п.

Электрическое поле и его характеристики

теория по физике 🧲 электростатика

Вокруг заряженных тел существует особая среда — электрическое поле. Именно это поле является посредником в передаче электрического взаимодействия.

Свойства электрического поля

Характеристики электрического поля

Напряженность численно равна электрической силе, действующей на единичный положительный заряд:

q 0 — пробный заряд.

Пример №1. Сила, действующая в поле на заряд в 20 мкКл, равна 4Н. Вычислить напряженность поля в этой точке.

20 мкКл = 20∙10 –6 Кл

Силовые линии — линии, касательные к которым совпадают с вектором напряженности.

Потенциальная энергия взаимодействия двух зарядов W (Дж) в вакууме:

Потенциальная энергия взаимодействия двух зарядов W (Дж) в среде:

Знак потенциальной энергии зависит от знаков заряженных тел:

Потенциал — энергетическая характеристика электрического поля. Обозначается как ϕ. Единица измерения — Вольт (В).

Численно потенциал равен отношению потенциальной энергии взаимодействия двух зарядов к единичному положительному заряду:

q 0 — пробный заряд.

Потенциал — скалярная физическая величина. Знак потенциала зависит от знака заряда, создающего поле. Отрицательный заряд создает отрицательный потенциал, и наоборот.

Значение потенциала зависит от выбора нулевого уровня для отсчета потенциальной энергии, а разность потенциалов — от выбора нулевого уровня не зависит.

Напряжение — разность потенциалов. Обозначается как U. Единица измерения — Вольт (В). Численно напряжение равно отношению работы электрических сил по перемещению заряда из точки 1 в точку 2:

Эквипотенциальные поверхности — поверхности, имеющие одинаковый потенциал. Они равноудалены от заряженных тел и обычно повторяют их форму. Эквипотенциальные поверхности перпендикулярны силовым линиям.

Пылинка, имеющая массу 10 −6 кг, влетела в однородное электрическое поле в направлении против его силовых линий с начальной скоростью 0,3 м/с и переместилась на расстояние 4 см. Каков заряд пылинки, если её скорость уменьшилась при этом на 0,2 м/с, а напряжённость поля 105 В/м?

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Переменное электрическое поле

Переменное электрическое поле при наличии постоянного магнитного поля в условиях циклотронного резонанса вызывает увеличение кинетической энергии заряженной частицы. [3]

Переменное электрическое поле двух сближаемых или удаляемых электрических зарядов ( рис. 10) создает магнитное поле. Пока оба поля постоянны, они не имеют между собой ничего общего. Однако переменные электрическое и магнитное поля индуктируют друг друга и тем самым выдают свое родство. [4]

Переменное электрическое поле названо током смещения не только потому, что с его помощью удается формально замкнуть ток проводимости. Из § 17 из вестно, что переменное электрическое поле создает магнитное, являясь его вихрем. [5]

Переменное электрическое поле порождает магнитное поле. [6]

Переменное электрическое поле при наличии постоянного магнитного поля в условиях цинло-тронного резонанса вызывает увеличение нине-ти ческой энергии заря-тенной частицы. [7]

Переменное электрическое поле порождает магнитное поле. [8]

Переменное электрическое поле порождает магнитное поле. [10]

Переменное электрическое поле создает вокруг себя, так же как и электрический ток, переменное магнитное поле. Но переменное магнитное поле создает вокруг себя электрическое поле, которое также будет переменным. Поэтому возникает вопрос, не могут ли переменные электрическое и магнитное поля, поддерживая друг друга, существовать в вакууме без зарядов и токов. [12]

Переменное электрическое поле вызывает механические колебания пластинки с частотой колебаний этого поля. В свою очередь механические колебания вызывают появление на гранях пластинки электрических зарядов, которые достигают наибольшей величины при частоте, соответствующей механическому резонансу системы. Это позволяет связать электрические колебания, возникающие в цепях электронного генератора, с механическими колебаниями кварцевой пластинки. [13]

Переменное электрическое поле это

1. Электростатическое (Постоянное) Электрическое Поле

Далее, всем физикам известно, что при перемещении заряда по замкнутому пути работа электрических сил равна нулю.

Из этих положений следует, что если пробный заряд вращается по окружности вокруг заряда q в центре, то все напряженности на этой окружности равны по величине, и все потенциалы на ней равны по величине. Такое перемещение пробного заряда представляет собой замкнутый путь и поэтому работа электрических сил равна нулю. Но последнее справедливо и для заряда перемещающегося по элипсу.

2. Постоянное Электромагнитное Поле

Пример 1. Возьмем тот же заряд q и начнем вращать его вокруг его оси. Так как его электростатическое поле жестко связано с самим зарядом, то оно начнет вращаться вместе с зарядом с такой же угловой скоостью как и заряд. Разберем этот случай более подробно. Что в этом случае происходит с зарядом q и с электрическим полем, которое оно образует.

W может быть определена как частота вращения электростатического поля и может быть выражена в Герцах.

Почему электрическое поле заряда, вращающегося вокруг своей оси, мы называем постоянным полем

Во-первых, при постоянной угловой скорости вращения этого поля, его напряженности в любой точке не изменяются по величине. То же самое можно сказать и о потенциалах.

Во-вторых, напряженности и потенциалы точек, которые лежат на одинаковом расстоянии от центра вращения этого поля, т.е. образуют окружность с зарядом q в центре, всегда имеют одинаковую величину соответственно.

В-третьих, работа электрических сил по перемещению пробного заряда в этом поле вычисляется по тем же правилам что и в электростатическом (постоянном) поле. Поэтому, если пробный заряд перемещается по замкнутому пути, то работа электрических сил равна нулю.

Различие между электростатическим полем и постоянным, создаваемого, вращающимся зарядом вокруг своей оси

Далее наше электродинамичное поле должно обладать и более сильным магнитным полем чем электростатическое поле по следующим соображениям. Каждый электростатический заряд содержит в себе магнитное поле, но оно слабо проявляет себя по той простой причине, что внутри заряженного тела элементарные носители зарядов (электроны) находятся в хаотическом движении и поэтому результирующая их магнитных полей имеет наименьшее значение. Но как только движение этих зарядов становится упорядочным под действием приложенных внешних сил, то результирующая их магнитных полей увеличивается в той мере в какой увеличивается их упорядочное движение. Если действие сил на элементарные заряды прекращается или уравновешивается, то опять возникает их хаотичность движения. Поэтому для возникновения магнитного поля вокруг заряда, последний должен двигаться с ускорением. Вращающийся вокруг своей оси заряд с постоянной угловой скоростью представляет собой ускоренное движение «потому что вектор скорости обьекта постоянно меняет направление».

Интересно заметить, что наше электродинамическое поле в одно и то же время в любой его точке будет иметь постоянную электрическую и магнитную напряженность определенной величины, зависищую от частоты его вращения.

Таким образом это электродинамическое поле в самом простом виде представляет собой постоянное электромагнитное поле, где обнаруживается относительная независимость существования магнитного и электрического поля.

3. Переход постоянного электромагнитного поля в переменное электромагнитное

До этого момента я показал как электростатическое (постоянное) поле переходит в свою противоположность электродинамическое постоянное поле, которое по сути своей является постоянным электромагнитным полем.

Пример 2. В этом параграфе я покажу как постоянное электромагнитное поле тоже переходит в свою противоположность, а именно: переменное электромагнитное поле.

Таким образом напряженность в точках А и В изменялась от максимума до минимума ( от Еа1 и Ев1 до Еа2 и Ев2) при удалении от них заряда и при его приближении к ним от минимума до максимума, т.е ( от Еа2 и Ев2 до Еа1 и Ев1). Если этот процесс передвижения заряда из точки Р в точку М и наоборот повторить многократно, то величина напряженностей в этих точках будут колебаться от максимума до минимума и наоборот.

Такие же колебания будут испытывать и магнитные напряженности в этих точках, основываясь на той же логике, поэтому я останавливаться на этом не буду. Только замечу, что максимальные значения магнитной и электрической напряженности в этих точках существует одновременно. Такое же утверждение справедливо и для их минимального значения. На основе этого можно утверждать, что электрическая энергия этих полей не переходит в магнитную энергию и наоборот.

Этот простой пример с передвижением вращающегося заряда по прямой линии МР туда и обратно наглядно показывает как постоянное электромагнитное поле превращается в переменное электромагнитное поле. Здесь интересно отметить, что изменение напряженностей во всех точках такого поля происходит одновременно, потому что вместе с зарядом передвигается и само поле, которое поэтому одновременно меняет величину напряженности в любой точке пространства, в котором оно распространяется.

Следовательно, при таком образовании электромагнитного поля мы не наблюдаем передачи энергии от одной напряженности, например в точке А к другой напряженности в точке В. Здесь мы имеем дело с естественным колебанием величины напряженности переменного электромагнитного поля без перемещения энергии в пространстве этого поля.

Такой путь образования переменного электромагнитного поля является упрощенным, но он делает этот процесс наглядным и общедоступным для понимания.

А теперь перейдем к более реалистичному образованию такого поля.

Образование переменного электромагнитного поля электрическим зарядом, вращающегося по окружности

Пример 3. В отличии от примера 2 я буду наш вращающийся вокруг своей оси заряд q перемещать равномерно не по линии МР а по окружности, на которой будут лежать те же самые точки М и Р. Другими словами, этими точками обозначается диаметр этой окружности с центром О.

Когда наш заряд находится в точке окружности Р, т.е. на ближайшем расстоянии от точек А и В, то в этих точках электрическая и магнитная напряженность будет максимальной для каждой точки, Еа1 и Ев1.

Если мы начнем перемещать наш заряд от точки Р в верх по окружности, то этот заряд будет удаляться от точек А и В до тех пор пока не достигнет противоположной точки М на диаметре этой окружности. В этом случае, наш заряд будет отстоять от наших точек А и В на максимальном расстоянии и поэтому их электрическая и магнитная напряженность будет минимальная, Еа2 и Ев2. При дальнейшем перемещении нашего заряда по окружности он начнет приближаться к точкам А и В до тех пор пока не достигнет точки Р на окружности, т.е. будет на ближайшем расстоянии от наших точек А и В. В течение этого движения заряда магнитная и электрическая напряженнсть в точках А и В будут возрастать и достигнут своего максимального значения, когда наш заряд будет в точке Р.

Нетрудно заметить, что в течении одного оборота заряда по окружности магнитные и электрические напряженности в точках А и В совершили полное колебание от максимума до минимума и наоборот. Если мы будем вращать постоянно наш заряд со скоростью 2 или 10 оборотов в секунду, то частота колебаний наших напряженностей в этих точках А и В будет равна 2 или 10 Герцам. Таким образом мы получили то же самое переменное электромагнитное поле, которое мы описали в примере 2.

Пример 4. Мы показали в примере 3, в котором сохраняются все условия примера 2 ( тот же заряд со вращением вокруг своей оси) для того, чтобы физики видели как при сохранении старых условий заряда но при появлении дополнительных (движение заряда влево и вправо от точки его покоя), постоянное электромагнитное поле переходит в свою противоположность переменное электромагнитное поле.

После этого я условия образования переменного электромагнитного поля несколько изменю в примере 4, сохраняя суть этого процесса.

Для иллюстрации я воспользуюсь тем же рисунком 1, потому что мы сохраняем все старые условия за исключением одного: теперь наш заряд q не будет вращаться вокруг своей оси но будет вращаться по окружности с такой же угловой скоростью как заряд вращался вокруг своей оси. Тогда за один оборот заряда по окружности наш заряд совершит 1 оборот вокруг своей оси. Если этот эаряд будет вращаться по окружности со скоростью 1000 или 10000 оборотов в секунду, то q совершит столько же оборотов вокруг своей оси в 1 секунду, т.е. 1000 или 10000. В то же самое время наши магнитные и электрические напряженности будут колебаться с частотой 1000 или 10000 Герц. Из этих условий видно, что процесс образования переменного электромагнитного поля в примере 4 нисколько не изменился, потому что в нем сохранились основные условия образования ПЭПа в примере 3 и 2.

Ускоренное движение заряда и электромагнитная волна

В классической электродинамике существует положение, что при ускоренном движении заряда, последний излучает электромагнитную волну. Это положение не совсем точно. Как я показал выше, заряды, вращающиеся вокруг своей оси или вращающиеся по окружности образуют электромагнитное поле, в котором отсутствует передача энергии в пространстве этого поля, что характерно для электромагнитной волны (ЭМВ).

До настоящего времени в физике господствует представление, что ЭМВ распространяется в пространстве благодаря тому, что в ней происходят колебания: электрическая энергия переходит в магнитную, и наоборот. Такое ложное представление у физиков создалось на примере колебательного контура, конденсатор с катушкой индуктивности, где при разрядке конденсатора электрическая энергия превращается в магнитную вокруг катушки индуктивности, а затем магнитная энергия переходит в электрическую, перезаряжая обкладки конденсатора.

На самом деле здесь электрическая энергия конденсатора затрачивается на упорядочное движение электронов в цепи, в результате которой и возникает суммарное магнитное поле электронов, хотя электроны обладали этим магнитным полем и раньше. Если бы электроны не обладали магнитным полем, то никакого превращения не было бы. Когда ток максимальный, то упорядочность электронов максимальная, а потому максимально и магнитное поле. В это время электрическая энергия конденсатора рана 0. Действие электрических сил со стороны конденсатора на электроны прекращается. По этой причине начинается уменьшение тока в цепи, что ведет к уменьшению упорядочности электронов а это вызывает уменьшение магнитного поля вокруг индукционной катушки. Энергия, которую затратил конденсатор на упорядочность электронов, которые в свою очередь образуют магнитное поле, энергия которого равна электрической энергии, теперь возвращается последними, когда они возвращаются к своему хаотичному движению. А так как конденсатор является накопителем электрической энергии, то эта возвращающаяся энергия и накапливается в конденсаторе до его прежнего уровня при идеальных условиях. Происходит перезарядка конденсатора. Этот процесс и создал иллюзорное представление о непосредственном переходе электрической энергии в магнитную и обратно. Причем это ложное представление воспринял и Максвелл, перенеся его на ЭМВ в пространстве, где отсутствует проводник с током, который опосредствует превращение электрической энергии в магнитную и обратно.

Резюмируем основные положения в этой статье.

Во-первых, один и тот же заряд при определенных условиях создает различные виды электрических полей: электростатическое, постоянное электромагнитное и переменное электромагнитное поле. Другими словами, любое электрическое поле создается только зарядом в состоянии покоя или его кругового движения. В природе не может существовать заряда без поля, и наоборот, поля без заряда. Хотя в современной физике утверждается, что электромагнитная волна является причиной возникновения переменного электромагнитного поля.

Во-вторых, что в переменном электромагнитном поле не происходит превращения электрической энергии в магнитную, и наоборот.

В-третьих, ЭМВ есть не что иное как возбуждение электромагнитного поля, которое создается на уровне атома в звездах и планетах. Это возбуждение передается в электромагнитном поле со скоростью 300000 км/сек.

В-четвертых, как мы видим,с признанием независимого существования электромагнитного поля от ЭМВ легко обьясняются многие процессы в физике, которые раньше или неправильно толковались или не могли быть обьяснены с общепринятых позиций.