особняк двери официальный сайт

Особняк двери официальный сайт

Продаем двери с 1997 года!

Качественные межкомнатные двери под ключ в Санкт-Петербурге

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Межкомнатные двери и их средняя стоимость.»

Чтобы прочитать содержимое статьи перейдите пожалуйста по ссылке:

Салон дверей на Московском проспекте 93, склад 61

Салон дверей на Ленинском проспекте в ТВЦ «Загородный Дом», модуль 401

Мы регулярно делаем обзоры

продукции. Добовляем новые

модели и акции в социальных

сетях.

Посетите наши салоны и убедитесь

лично в нашем гостеприимстве и

качестве предлагаемой продукции

Особняк двери официальный сайт

Продаем двери с 1997 года!

Качественные межкомнатные двери под ключ в Санкт-Петербурге

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Межкомнатные двери и их средняя стоимость.»

Чтобы прочитать содержимое статьи перейдите пожалуйста по ссылке:

В настоящий момент действуют следующие акции:

На двери фабрики Краснодеревщик предоставляется скидка в размере 20% на модели линий: 3000, 400, 500, 600 на цвета Дуб риэль и Грецкий орех. Эти двери выполнены из супер устойчивого CPL покрытия (Италия). Что позволяет легко мыть двери от устойчивого загрянения.

При оформлении заказа с сайта, Вы имеете возможность получить персональную скидку. Размер

Вашей будущей скидки, зависит от суммы заказа.

Условия АКЦИИ: Акция действует только при 100% оплате заказа.

Срок действия АКЦИИ: Акция действует до 31.01.2020 года.

При покупке с сайта от 3 дверей, ручки PUNTO в подарок.

Условия АКЦИИ: Вы можете получить в подарок качественные и надежные ручки PUNTO для выбранных Вами дверей, если оформите и пришлете нам заказ с сайта. Если У Вас есть вопросы по оформлению заказа напишите нам или закажите обратный звонок, наш менеджер свяжеться с Вами и проконсультирует Вас, ответив на все вопросы.

Срок действия АКЦИИ: Акция действует до 28.02.2020 года.

По новой программе лояльности скидка НОВОСЕЛАМ 8%.

Условия АКЦИИ: Если Вы НОВОСЕЛ, то прислав нам скан документа на собственность, Вы получите скидку в размере 8% на Ваш заказ.

Срок действия АКЦИИ: Акция БЕССРОЧНАЯ.

Мы регулярно делаем обзоры

продукции. Добовляем новые

модели и акции в социальных

сетях.

Посетите наши салоны и убедитесь

лично в нашем гостеприимстве и

качестве предлагаемой продукции

Дома-сказки: невыдуманные истории московских зданий на рубеже веков

В ноябре Москва заняла первое место на региональном этапе конкурса World Travel Awards 2020 в номинации «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе». Не последнюю роль в этом сыграли удивительные здания, построенные на рубеже позапрошлого и прошлого столетий. Они кажутся сказочными из-за своих башен и изображенных на фасадах жар-птиц и райских цветов. Да и о каждом из них можно написать отдельную сказку. Истории самых известных московских домов-теремов — в материале mos.ru.

Русские терема

Петушки, окошки разной формы, горельефы-змеи, сирены и фениксы на настенных панно… Кажется, что доходный дом Перцовой в неорусском стиле на Пречистенской набережной — декорация к русским сказкам об Иване-царевиче, Змее Горыныче, Кощее Бессмертном.

«Сказочными такие здания называют неспециалисты, которые сразу вспоминают иллюстрации Ивана Билибина и Виктора Васнецова. На самом деле, создатели этих домов придерживались иной концепции. После отмены крепостного права в 1861 году представители народа и творческой интеллигенции искали способы самоидентификации, обращались к истокам русской архитектуры, особенно северной, пытались приспособить ее под нужды современного человека. Так появился неорусский (псевдорусский) стиль: щипцовая крыша из двускатных элементов с коньками, кирпичный узор, панно по эскизам народной вышивки. Нечто, похожее на палаты XVI–XVII веков, когда на Руси еще не чувствовалось европейское влияние», — объясняет краевед и главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов.

Основными заказчиками «сказочных» особняков были русские предприниматели, такие как, например, Петр Перцов. Он покровительствовал искусству и однажды решил построить доходный дом для артистов и художников. По иронии судьбы этот проект стал спасением для другого известного мецената и театрала — Саввы Мамонтова. В 1900 году он был вынужден пустить на оплату долгов свое имущество, в том числе театр «Метрополь», и, чтобы не обанкротиться, занялся народными промыслами в Абрамцевских мастерских. Как раз в это время Перцов планировал свой дом с художником Сергеем Малютиным и заказал в Абрамцеве панно.

«С ним (с Саввой Мамонтовым. — Прим. mos.ru) работали и Врубель, и Малютин, и Петров-Водкин. И вот в городе стали появляться изразцовые картины на русские темы. Одна из таких картин — полихромное панно на доме Перцовой», — рассказывает Филипп Смирнов. На этом панно изображено солнце с человеческим лицом, под лучами которого восходят фантастические цветы.

Купец Николай Игумнов, владелец Ярославской большой мануфактуры, тоже воздвиг себе псевдорусский терем по проекту городского ярославского архитектора Николая Поздеева: с башнями, кокошниками, аленькими цветочками и жар-птицами на фарфоровых изразцах.

«Этот особняк на Якиманке необычен тем, что построен из иностранных материалов. Кирпич, к примеру, везли из Голландии. Он подвергался многократному обжигу, в результате чего стал похожим на камень», — говорит Филипп Смирнов.

Другой образец сказочных палат с остроконечными и круглыми башнями и крепостной стеной — Ярославский вокзал. У него тоже необычная история. Здание несколько раз перестраивали в связи с продлением Северной железной дороги, а когда пустили поезд из Москвы до Архангельска, расширить вокзал пригласили архитектора Федора Шехтеля.

«Архитектор как раз вернулся из Глазго, где на выставке демонстрировался его северорусский деревянный павильон. Когда выставка закончилась, жители Глазго попросили не разбирать экспонат, а оставить им. Шехтель так вдохновился этим успехом, что решил переделать Ярославский (в то время Северный) вокзал в псевдорусском стиле», — объясняет краевед.

Тема северного зодчества легла в основу еще одного здания. Петр Щукин, коллекционер древнерусских памятников (прежде всего с Русского Севера) пожелал поместить свои сокровища в музей. Он предложил архитектору Борису Фрейденбергу, автору Сандуновских бань, разработать проект, который соответствовал бы по своей форме экспонатам. Архитектор остановился на краснокирпичных хоромах с ассиметричными башнями разной высоты и крутым крыльцом. Подобная архитектура была характерна для Ярославля. В 90-е годы XIX века дом вырос на Малой Грузинской улице.

«Поскольку речь шла о русских древностях и ценностях, Щукин поставил Фрейденбергу четкую задачу — создать дом-сундучок. Архитектор с задачей справился», — добавляет Филипп Смирнов. Сейчас в тереме коллекционера располагается Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева.

Исторический облик зданий нового и старого музеев практически полностью сохранился до наших дней. В усадьбе впервые планируется провести комплексную реставрацию: в августе Мосгорнаследие утвердило проект необходимых работ. Специалисты укрепят фундаменты и кирпичную кладку стен, приведут в порядок крыши, отреставрируют исторические окна и двери, а также по архивным документам воссоздадут их утраченные элементы. В помещениях тоже проведут реставрацию. Например, восстановят утраченные мраморные плиты с мозаичными вставками на полах, лепной декор и орнаментальную роспись.

Кстати, похожая история, по мнению краеведа, у Цветковской галереи на Пречистенской набережной. Коллекционер Иван Цветков много лет собирал произведения русских художников и однажды захотел подобрать для картин подходящую «шкатулку». В начале ХХ века набережную украсил краснокирпичный пряничный дом с глазурованными наличниками-кокошниками и изразцовыми вставками, на которых изображены райские птицы и цветы — проект Виктора Васнецова.

Художник Виктор Васнецов и для себя спроектировал дом в псевдорусском стиле в Троицком переулке (сейчас — переулок Васнецова). «Он был ярым сторонником этого направления в архитектуре. Построил такой дом, который вдохновлял бы его», — считает Филипп. Этот деревянный особняк-терем совмещает разные архитектурные элементы. Одна комната напоминает боярские палаты, другая — крестьянскую избу, третья — храм из сруба.

Благодаря Виктору Васнецову и у Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке появился фасад в виде русского терема с наличниками-кокошниками.

«Здесь была своя задача — показать коллекцию картин широкой публике, в частности простым людям: крестьянам, разночинцам, мещанам. А им был ближе лубочный стиль, поэтому в архитектуре проявилась эстетика, близкая народу», — уточняет Филипп Смирнов.

Замки и дворцы

В начале ХХ века популярным московским архитектурным стилем стал модерн, отсылающий уже не к русским сказкам, а к европейским эпосам.

«Первый особняк Москвы в стиле модерн — дом архитектора Льва Кекушева в Глазовском переулке, построенный в 1901 году. Но мастеру там было тесно. К тому же нашлись желающие купить его дом. И когда Кекушеву предложили сумму, втрое превышающую реальную стоимость, он согласился продать его. На эти деньги он приобрел участок земли на Остоженке, построил новый особняк и записал его на свою жену Анну», — рассказывает Филипп.

Этот особняк, а точнее средневековый замок с лепниной из вьющихся растений и круглой башней под остроконечной крышей-шляпой, стал называться домом Кекушевой. Здание венчало навершие — скульптура льва. Так мастер подписывал свои работы, обыгрывая имя Лев. В замке вместо принцессы поселилась супруга архитектора. Но сказка оказалась без счастливого конца: Анна Кекушева бросила мужа ради его помощника, а дом остался за ней.

Еще одна история связана со скульптурой льва, которая таинственно пропала с крыши особняка после революции. К сожалению, найти оригинальное изваяние не удалось, а почти век спустя реставраторы вернули трехметрового льва на место. Они воссоздали скульптуру по старым архивным фотографиям. Специалисты также вернули фасадам дома исторический облик, а помещениям — первоначальную планировку. В 2018 году особняк Кекушевой стал победителем конкурса «Московская реставрация».

По словам Филиппа Смирнова, русский модерн часто бывал эклектичным, включал элементы разных стилей, и иногда дома получались такими причудливыми, что заказчики отказывались их покупать. Слишком непонятными и чужеродными они казались. Одним из необычных проектов стал особняк Федора Шехтеля. В Ермолаевском переулке он возвел сказочный замок со смотровой площадкой, куполом, мозаичным полом и коваными решетками.

«Это была своего рода демонстрация возможностей архитектора. Он хотел показать будущим клиентам, что и в нашем городе, в России, реально построить такие дворцы. Архитектор вообще строил “говорящие” здания. В одном из своих особняков прорубил девятиметровое окно и сложил гигантский камин, в котором мог бы встать во весь рост 185-сантиметровый человек», — рассказывает краевед.

Крепость и пагода

Некоторые архитекторы вписали в историю московских улиц не просто сказочные, а экзотические сюжеты: спроектировали дома, смысл которых остался загадкой для их современников. Таков особняк купца Арсения Морозова на Воздвиженке.

«В начале ХХ века многие предприниматели путешествовали в Португалию, вдохновленные местной бескровной революцией 1908–1910 годов. В то время русская общественность размышляла, можно ли у нас применить этот опыт», — объясняет Филипп.

Отправился в Португалию и Арсений Морозов в компании архитектора Виктора Мазырина. Там купец вдохновился королевским дворцом «Пена» в Синтре, построенным в мавританском стиле с элементами мануэлино (архитектурный стиль, вариант португальского Ренессанса, названный в честь короля Мануэля I Счастливого). Купец захотел похожий особняк в Москве, и Мазырин поддержал его идею. В результате получилась белая крепость с зубчатыми башнями и арочными окошками, лепниной в форме ракушек, рыцарским залом и интерьером на арабский и китайский манер.

Задумку Арсения никто не оценил, даже его мать. По преданию, она сказала: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать!» Кстати, Морозов недолго прожил в этой крепости: на одном из своих кутежей он прострелил себе ногу на спор и умер от заражения крови в 35 лет.

Недоумение у москвичей той эпохи вызвал и дом-пагода на Мясницкой (магазин чая), принадлежавший купцу Сергею Перлову. Братья Перловы, Сергей и Семен, торговали чаем и конкурировали друг с другом. Прознав, что в Москву собирается канцлер Китайской империи Ли Хунчжан, они поспорили, кому из них удастся принять чиновника у себя.

Семену Перлову после смерти отца отошел дом на проспекте Мира (дом 5), перестроенный Романом Клейном. А на Мясницкой фасад только что построенного Клейном дома переделывал уже архитектор Карл Гиппиус, его помощник. Сам Роман Клейн отказался — ему не хотелось портить свое творение дурным вкусом заказчика. Сергей же попросил Гиппиуса переделать особняк в китайском стиле. В итоге фасад здания украсила башенка-пагода, как в буддистском храме, появились колокольчики, орнаменты в виде иероглифов, драконов, бамбука. Но китайская сказка не удалась: политик почтил присутствием Семена, а к Сергею даже не заглянул.

Бывший чайный магазин Перлова признан объектом культурного наследия федерального значения, а в октябре этого года был утвержден предмет охраны. Эксперты описали все архитектурные и декоративные элементы, формирующие облик исторического здания и его интерьеры. Особенно ценным специалисты считают внутреннее убранство дома: это кессонный потолок с позолоченным орнаментом и росписью, фонари, резной деревянный декор. Кстати, со времен открытия магазина сохранились мебель и некоторые предметы интерьера, например шкафы-витрины и две китайские полутораметровые вазы.

Сказка не кончается

Сегодня в большинстве «сказочных» зданий расположены дипломатические корпуса или посольства иностранных государств. Так, в Цветковской галерее и доме Перцовой — дипломатические корпуса Министерства иностранных дел Российской Федерации, в особняке Шехтеля — резиденция посла Уругвая, в доме Игумнова — резиденция посла Французской Республики.

«Когда в советский период устанавливались дипломатические отношения с другими странами, наше правительство старалось предложить им лучшие особняки, построенные относительно недавно по тем временам», — объясняет Филипп Смирнов.

Краевед считает, что интерес москвичей к этим домам объясним. Многие сейчас не покидают пределы города, гуляют по столичным улицам в свободное время и приглядываются к расписным фасадам, которых, вероятно, не замечали раньше. «Они настолько красочные и волшебные, что побуждают провести собственное исследование и выяснить, о чем эта сказка», — резюмирует он.

Здесь снимали «Жестокий романс»: чем еще интересен особняк Кузнецова

Департамент культурного наследия города Москвы утвердил предмет охраны главного дома усадьбы архитектора Александра Кузнецова (1874–1954). Представитель московского модерна и конструктивизма, а также основатель отечественной школы промышленной архитектуры жил и работал здесь в 1915–1954 годах.

В предмет охраны одноэтажного особняка Кузнецова, расположенного по адресу: Мансуровский переулок, дом 11, включили местоположение, планировку, а также все ценные элементы, формирующие облик здания. Эксперты определили историческую и художественную ценность ограды, фасадов и внутреннего убранства дома.

Фасады выполнены в стиле ампир, а его интерьеры — в неоклассическом и псевдорусском стилях. Здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и охраняется государством. Сегодня в особняке проживают потомки Александра Кузнецова.

История усадьбы берет начало в 1820-х годах — тогда главный дом в стиле ампир был полностью деревянным. Нынешний облик особняк приобрел в 1915 году, когда известный столичный архитектор Александр Кузнецов купил владение для себя и своей семьи. Новый хозяин решил перестроить дом по собственному проекту.

В результате площадь здания значительно увеличилась. Например, в доме надстроили мезонин, который можно увидеть со двора. Здесь размещались комнаты трех дочерей архитектора. Кроме того, особняк объединили с одним из усадебных корпусов, появилась каменная пристройка. Там находился кабинет-мастерская архитектора.

«Убранство фасадов Александр Кузнецов практически не изменил. На всех наружных стенах остался лепной ампирный декор — карнизы, барельефы с античными сюжетами и медальоны. А вот высокий глухой деревянный забор, примыкающий к дому, снесли. Вместо него построили каменную ограду с кованной ажурной решеткой и маленькой — чуть больше метра в высоту — деревянной калиткой. Ее, кстати, можно увидеть в фильме “Жестокий романс” Эльдара Рязанова. Именно через эту калитку убегали Лариса Огудалова и Паратов со званого обеда Карандышева — режиссер поселил чиновника в доме в Мансуровском переулке», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ценность представляет и декор интерьеров дома. Их оформлением занимался сам Александр Кузнецов. Все комнаты выполнены в неоклассическом стиле, только одно помещение, столовая, — в псевдорусском.

Главный элемент столовой — печь, выложенная изразцами. На них изображен двуглавый орел и герб дома Романовых с грифоном. Стены до сих пор украшают обои с росписями на ярко-золотом фоне, которые были представлены в русском павильоне на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Эти обои Александру Кузнецову подарил художник и искусствовед Николай Соболев.

Из столовой можно перейти в гостиную, оформленную в синем и белом цветах. Ее украшают колонны из искусственного мрамора. А в бывшем кабинете архитектора находится высокая печь с камином, выложенная белым кафелем. За ней расположена арочная ниша с балконом. Попасть на него можно по почти незаметной узкой винтовой лестнице.

Эти и другие элементы интерьера специалисты включили в предмет охраны особняка. Алексей Емельянов напомнил, что теперь реставрацию особняка можно будет проводить только с учетом предмета его охраны.

Александр Кузнецов руководил строительством знаковых зданий в Москве. Это комплекс Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского на улице Радио, здания Всесоюзного электротехнического института (сегодня — Всероссийский электротехнический институт) на Краснознаменской улице, а также Московского текстильного института (сейчас — структурное подразделение Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина) на Малой Калужской улице.

Какие секреты хранит роскошный особняк прототипа Кисы Воробьянинова из «12 стульев»: Дом Стахеева в Москве

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Миллионер из Елабуги

Николай Стахеев – золотопромышленник, чаепромышленник, торговец хлебом и сахаром, владелец ткацких мануфактур, коллекционер и меценат из известного старинного купеческого рода. К слову, он был племянником художника Ивана Шишкина. Династия промышленников Стахеевых существовала около двухсот лет (с первой половины XVIII столетия).

Купец-миллионер Николай Стахеев переехал в Москву из Елабуги в конце XIX века. В столице он принялся скупать старые дворянские особняки, чтобы возвести на их месте новые дома – в основном доходные. Их проектирование Стахеев поручил своему личному архитектору Бугровскому.

Участок на Новой Басманной с усадьбой второй половины XVIII века Стахеев приобрел в конце 1890-х, чтобы выстроить на его месте дом для своей семьи, да не просто дом, а самый настоящий дворец. Проектировал, конечно, Бугровский. Отделкой занимался скульптор Гладков.

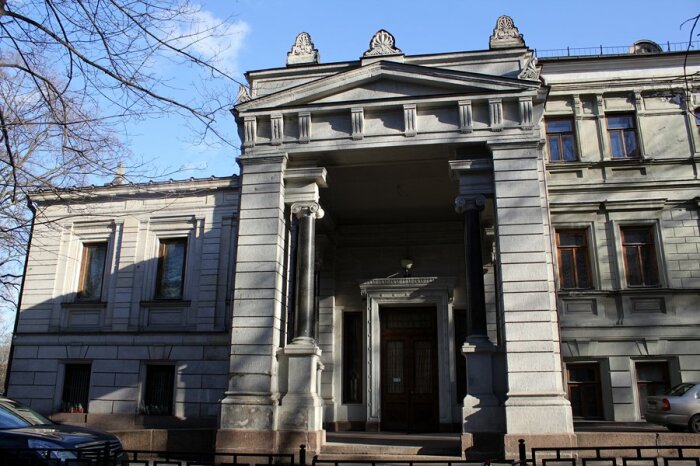

Дом снаружи и внутри

Дом был возведен в 1898 году. Строительство его, кстати, обошлось Стахееву в миллион рублей. Здание получилось в стиле неогрек и в то же время эклектичным. Фасады и греческие залы дворца – классицизм и барокко, гостиная и малый зал – в стиле рококо, гостиная – готическая. А еще есть английский каминный зал, мавританская курительная комната и другие интересные помещения.

На стенах можно увидеть шелковые обои, также здесь можно полюбоваться красивыми витражами, мраморной и лепной отделкой, инкрустированным паркетом, множеством шикарных и красивейших деталей.

Возле лестницы из белого мрамора, которая идет от входа в холл, расположены колонны и пилястры из искусственного розового мрамора. Также вызывают восхищение светильники-сфинксы в нишах стен и светильники-факелы.

В готической столовой можно увидеть красивую деревянную резьбу на стенах. В мавритансой курительной комнате, оформленной в восточном стиле, интересны затейливые орнаменты. Откосы окон выполнены из редких пород камня.

Перед зданием дома Стахеева до сих пор сохранился фонтан «Богиня Ночи».

Восточное крыло здания владелец дома отвел под картинную галерею, ведь он был увлеченным коллекционером картин, тем более мать его была родной сестрой Шишкина. В правом крыле Стахеев разместил свою контору.

Перед Первой Мировой Стахеев уехал во Францию. К слову, он так и остался в Европе и умер в Монте-Карло, дожив до 81 года.

После отъезда хозяина и наступления революции, с 1918 года в здании размещался Народный комиссариат путей сообщения. С 1940 года здесь расположен Центральный дом детей железнодорожников.

Особняк признан объектом культурного наследия федерального значения. Его приусадебная территория теперь известна как сад имени Баумана.

Стахеев и Воробьянинов

Немногие знают, что Стахеев – прототип Ипполита Матвеевича из 12 стульев. По крайней мере, так гласит городская легенда. Как уже было сказано, перед Первой Мировой войной и за несколько лет до революции он принял решение уехать во Францию, чтобы спасти свои капиталы. При этом часть денег и драгоценностей миллионер спрятал в тайниках именно этого особняка на Новой Басманной. Поговаривали, что за границей Стахеев, будучи заядлым игроком, проигрался и лишился большей части своих денег. Тогда купец решил вернуться в Россию, чтобы проникнуть в свой московский дом и забрать спрятанные сокровища.

В 1918-м он тайно приехал в Москву, пробрался в свой бывший (уже национализированный советской властью) особняк и опустошил часть своих тайников. Однако на выходе его задержали чекисты. По другой версии, его задержали дружинники ещё на подходе к зданию. Допрашивал Стахеева сам Дзержинский. Говорят, Стахеев каким-то невероятным образом смог уговорить Железного Феликса пойти на сделку: ему разрешили свободно уйти в обмен на то, что он рассказал о других своих тайниках. Якобы часть драгоценностей Стахеева пошла на строительство Центрального дома культуры железнодорожников Москве.

Считается, что об этой истории узнали журналисты газеты «Гудок» Ильф и Петров. Тему возвращения бывшего богача-хозяина за своими сокровищами они взяли за основу будущего литературного произведения, конечно, существенно изменив её.

Ещё одна интересная деталь: в этом здании проходили съемки передачи «Битва экстрасенсов».

Текст: Анна Белова, фото на обложке: um.mos.ru

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

(1).jpg)