опуски молниезащиты по фасаду нормы

Какие документы регламентируют устройство молниезащиты для зданий и сооружений

Порядок обустройства грозовых отводов (молниезащиты) на объектах промышленного и гражданского назначения регулируется целым рядом нормативных актов и стандартов, начиная с ПУЭ и кончая отдельными ведомственными инструкциями. Все эти документы содержат требования к молниезащите в части, касающейся проектирования (расчёта), монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания этих систем.

Части конструкции

Для более точного понимания сути требований следует принять во внимание, что типовая конструкция молниезащиты состоит из следующих основных частей:

Таким образом, каждый из составных элементов молниезащиты выполняет свою, вполне определённую функцию, удовлетворяющую требованиям действующих нормативов, в частности ПУЭ.

Нормативная база

К перечню стандартов и регламентирующих документов, которые определяют ключевые моменты по обустройству молниезащиты, следует отнести:

Пунктами 4.2.133-4.2.142 ПУЭ определяются общие принципы организации молниезащиты электроустановок и возникших в результате этого перенапряжений.

Требования этих пунктов распространяются на РУ (распределительные устройства) и ТП (трансформаторные подстанции) открытого и закрытого типа, работающие в цепях энергоснабжения, а также на другое распределительное и станционное электрооборудование.

Инструкция РД 34.21.122-87 распространяет своё действие на порядок организации молниезащиты на проектируемых гражданских и промышленных объектах с учётом их основного функционального назначения.

Помимо этого, она относит каждое из этих строений к определённой категории, присваиваемой в зависимости от опасности попадания в них грозового разряда.

Ещё одна инструкция (под наименованием СО 153-34.21.122-2003) касается всех видов зданий и сооружений, включая и промышленные коммуникационные системы. Она определяет порядок учёта документации по молниезащите при разработке проекта, строительстве, эксплуатации и реконструкции всех указанных объектов.

И, наконец, требования ГОСТ (включая действующие в строительстве нормативы и правила) распространяются на порядок обустройства отдельных элементов систем молниезащиты. Рассмотрим каждый из перечисленных выше документов более подробно.

ПУЭ (седьмая редакция)

Отдельными пунктами ПУЭ оговаривается, что РУ и ТП 20-750 кВ открытого типа оборудуются молниеприёмниками в обязательном порядке. Для некоторых видов сооружений допускается отсутствие специальной молниезащиты, но лишь при условии ограниченной продолжительности гроз в течение года (не более 20 часов).

Те же сооружения закрытого типа требуют защиты от молнии лишь в районах с показателем продолжительности гроз более 20.

Заземление

В том случае, когда здания закрытого типа имеют металлическую кровлю – молниезащита осуществляется с помощью заземляющих устройств, подсоединённых непосредственно к покрытию. Если кровельное перекрытие изготовлено из железобетонных плит, то при наличии хорошего контакта между отдельными элементами строения допускается заземление через входящую в их состав арматуру.

Защита зданий РУ и ТП в закрытом исполнении выполняется либо с помощью молниеотводов стержневого типа, либо путём укладки специальной металлической сетки.

Применение этих защитных конструкций считается обоснованным лишь в тех случаях, когда грозозащита оборудуется на железобетонной крыше зданий, плиты которой не имеют электрической связи с землёй.

Стержневая и сеточная защита

Особой конструкции молниеприемная сетка, укладываемая поверх кровли на специальных держателях, изготавливается из стальной проволоки диаметром 6-8 миллиметров.

При скрытом монтаже согласно ПУЭ такой молниеотвод кладётся под кровельное покрытие (на слой утеплительного или гидроизоляционного материала с негорючими свойствами).

Выполненная в виде сетки защитная конструкция должна состоять из ячеек площадью не более 12х12 метров, а её узлы рекомендуется фиксировать посредством сварки.

Токоотводы или спуски, используемые для соединения молниеприёмной сетки с ЗУ, должны устраиваться по периметру здания через каждые 25 метров (не реже).

Входящий в состав молниезащиты заземлитель должен обеспечивать беспрепятственное стекание тока разряда в почву, что достигается за счёт его низкого переходного сопротивления и хорошего контакта с грунтом.

Инструкция РД 34.21.122-87

В соответствии с положениями данного документа при проектировании зданий и сооружений хозяйственного и бытового назначения должны соблюдаться требования по их оборудованию специальной молниезащитой. Определяемые этой инструкцией нормы не распространяются на линии электропередач, РУ и ТП, а также на контактные сети и коммуникационное оборудование.

Кроме того, им определяется перечень защитных мер, принимаемых в случае реконструкции строения или установки на его открытых пространствах (на кровле, в частности) дополнительного электрооборудования.

Помимо требований этой инструкции при проектировании сооружений того или иного назначения должны учитываться действующие положения и правила, устанавливаемые государственными стандартами и строительными нормативами.

Согласно прописанным в РД 34.21.122-87 правилам, все подлежащие молниезащите объекты в соответствии с особенностями их конструкции и географического положения делятся на 3 категории. С таблицей, в которой сведены воедино различные виды подлежащих защите объектов, их местоположение, а также присваиваемая им в зависимости от этого категория, можно ознакомиться в Приложении.

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

РД 34.21.122-87

Разработчик Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г.М. Кржижановского ¶

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122-87 ¶

Инструкция устанавливает комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений при воздействии молнии. Инструкция обязательна для всех министерств и ведомств. ¶

Предназначена для специалистов, проектирующих здания и сооружения. ¶

Предисловие

Требования настоящей Инструкции обязательны для выполнения всеми министерствами и ведомствами. ¶

Инструкция устанавливает необходимый комплекс мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров и разрушений, возможных при воздействиях молнии. ¶

Инструкция должна соблюдаться при разработке проектов зданий и сооружений. ¶

Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, контактных сетей, радио- и телевизионных антенн, телеграфных, телефонных и радиотрансляционных линий, а также зданий и сооружений, эксплуатация которых связана с применением, производством или хранением пороха и взрывчатых веществ. ¶

Настоящая Инструкция регламентирует мероприятия по молниезащите, выполняемые при строительстве, и не исключает использования дополнительных средств молниезащиты внутри здания и сооружения при проведении реконструкции или установке дополнительного технологического или электрического оборудования. ¶

При разработке проектов зданий и сооружений помимо требований Инструкции должны быть учтены требования к выполнению молниезащиты других действующих норм, правил, инструкций, государственных стандартов. ¶

С введением в действие настоящей Инструкции утрачивает силу «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» СН 305-77. ¶

Нормативы и стандарты в области молниезащиты

Необходимость обустройства качественных систем молниезащиты жилых и промышленных зданий особенно остро возникла в начале прошлого столетия во времена всеобщей индустриализации и электрификации, актуальна она и в настоящее время. Сегодня ежедневно на планете Земля наблюдается около 44-45 тысяч гроз, которые могут привести к выходу электроприборов из строя, повреждению целостности зданий и построек, пожарам и гибели людей.

Для создания работоспособных, эффективных и оптимальных для каждого объекта систем разработаны общепризнанные нормативы проектирования и организации молниезащиты. Существуют международные и отечественные стандарты и правила. Кроме того, в России различают отраслевые и корпоративные стандарты (например, Газпрома, МОЭК и т.п.). В основу всех норм, регламентирующих проектирование молниезащиты, положен многолетний опыт человечества по организации электробезопасности жилых домов и промышленных предприятий, а также особенности современных построек.

Российские нормативы в области молниезащиты

Создание отечественной нормативной базы по проектированию комплекса мер для обеспечения молниезащиты берет начало в 30-х годах минувшего века. Первоначально были разработаны требования и правила для производственных зданий и сооружений, а также линий электропередач. В 50-х годах прошлого столетия эти требования начали использоваться для частных домов. Позже с учетом многолетних наблюдений и исследований электромагнитной обстановки во время удара молнии на территории бывших союзных республик Министерство энергетики СССР ввело Инструкцию по обустройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87. Эта инструкция, как наследие, действует до сих пор. Однако она давно устарела, поэтому для создания современных систем громоотводов пользуются международными стандартами, установленными Международной электротехнической комиссией (МЭК) и российскими инструкциями более поздних редакций.

В России специалисты и сейчас для создания ряда мер молниезащиты ориентируются на требования и нормы, изложенные в советской инструкции РД 34.21.122-87 (скачать в pdf>>). Данный норматив является первичным документом, на который опираются профессионалы при выборе схемы конструкции громоотводов на этапе проектирования зданий и сооружений. Она дает толкование всех важных терминов и понятий, описывает требования к органзации защиты от молний и к конструкциям громоотводов, а также расчет молниеотводов. Именно она классифицирует здания и позволяет определить необходимый уровень защиты. К недостатком РД 34.21.122-87относят отсутствие описаний нормативов по организации молниезащиты для склада взрывчатых веществ и пороха, а также в ней нет рекомендаций по выбору материалов для заземлений и т.д. Дополнить и обновить положения советского документа попытались в «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003 (скачать в pdf>>). Она включает нормы грозозащиты в коммуникациях.

Седьмая редакция ПУЭ (Правила устройства электроустановок 7-е издание, Главы 2.4, 2.5, 4.2) разработана с учетом всех видов и типов электрического оснащения и агрегатов. В этом издании собраны все базовые требования электробезопасности и заземления, используемые при обустройстве защиты от удара молнией промышленных и бытовых объектов. Подвести российские стандарты к мировым требованиям IEC в декабре 2011 года позволили первая и вторая часть ГОСТа Р МЭК 62305-1-2010 «Защита от молнии», а также ГОСТ Р 50571-4-44-2011 «2011 Электроустановки низковольтные. Требования по обеспечению безопасности. Защита от скачков напряжения и электромагнитных помех» (действует с 01.07.2012). Этот документ регламентирует основные нормы по организации безопасности низковольтных установок при появлении отклонений напряжения и электромагнитных помех. Этот стандарт не действует на системы распределения электричества населению, на промышленные объекты и на системы для генерирования и выдачи электроэнергии для них.

Принципы подбора, монтирования и координации устройств грозозащиты от импульсных перенапряжений, предназначенных для подсоединения к силовым цепям переменного тока (частотой 50-60 Гц) или постоянного тока и к оборудованию на номинальное напряжение до 1000 В (действующее значение) переменного тока или 1500 В постоянного тока описаны в ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 «Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и использования» (с 01.01.2013).

Все основные требования при прямом или косвенном воздействии грозовых или прочих переходных перенапряжений к устройствам для защиты телекоммуникационных и сигнализационных сетей с обозначенными напряжениями системы до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока регламентируются ГОСТом Р 54986-2012 (МЭК 61643-21: 2009) «Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 21. УЗИП для систем телекоммуникации и сигнализации (информационных систем). Требования к работоспособности и методы испытаний» (с 01.07.2013).

Группа стандартов МЭК (IEC) и их связь

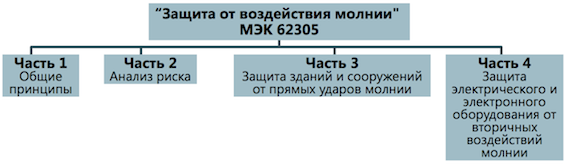

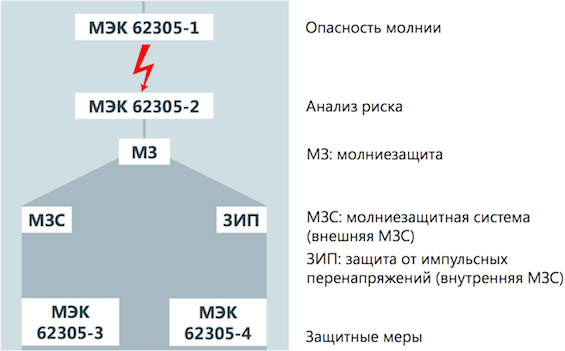

Развитие науки и электротехники не стоит на месте. Наиболее полно, детально и качественно современные мероприятия по грозозащите отображены во всемирных нормативах МЭК «Защита от воздействия молнии МЭК 62305:2010».

Стандарт «Защита от воздействия молнии МЭК 62305:2010» определяет базовые правила защиты от порчи молнией любых построек, живущих в них животных и людей, разных инженерных коммуникаций и систем и иных конструкций относящихся к ним, кроме железнодорожной системы, автотранспорта, воздушных и водных транспортных средств, подземных трубопроводов повышенного давления и т.п.

Нормативы МЭК включают стандарт, определяющий общие положения и описывающий потенциально возможные последствия и опасность молний 62305-1. Потребность организации защиты определяется в соответствии с системой расчета риска и с учетом материального эффекта от установки мер защиты от ударов молнии описывает стандарт 62305-2. Третья часть МЭК 62305:2010 посвящена описанию мер безопасности, требуемых для снижения показателей аварий в постройках и сведения к минимуму уровня опасности для жизни и здоровья людей, находящихся внутри. В четвертой части данного стандарта описан комплекс мер для понижения числа отказов электросистем, приборов и устройств внутри зданий.

Взаимосвязь группы правил МЭК 62305:2010 определяется уровнем опасности поражения молнией объекта и риском возникновения возможных повреждений. При повышенном риске прямого попадания молнии и необходимости обустройства внешней защиты от прямых ее ударов в строения пользуются требованиями стандарта 62305-3:2010. При повышенной опасности поражения электрооборудования и порчи электросетей от вторичного воздействия молнии актуален стандарт 62305-4:2010.

Сравнение отечественных стандартов и МЭК

Современные специалисты, занимающиеся вопросами проектировки и создания молниезащиты современных построек любого назначения, отмечают, что требования МЭК гораздо строже в сравнении с инструкцией советских времен и даже более поздними российскими изданиями ГОСТов. Как правило, если российские Инструкции не дают полный объем необходимой информации для правильного и эффективного создания защиты от молний, профессионалы используют признанные в мире стандарты МЭК.

Наиболее ярким отличием, например инструкции РД 34.21.122-87 от норм IEC при создании внешней защиты является, отсутствие подробного описания организации молниеприемной сети для сложных рельефных крыш, а также отсутствие рекомендаций по рекомендуемым к использованию материалов для заземлений и т.д. При обустройстве внутренней системы защиты стандарты МЭК детально описывают применение разрядников без искровых промежутков для предотвращения пожаров, выхода из строя бытовой техники, промышленного оборудования и внутренних сетей.

Более подробно о сравнении стандартов IEC и DIN и отчественных нормативов читайте в статье «Анализ нормативно-технического обеспечения молниезащиты».

Интересные материалы по этой теме:

Нормативные требования к молниезащите

Еще раз коротко самое главное о стандартизации.

Состав системы молниезащиты по стандартам IEC (МЭК)

Кратко о том, что входит в состав комплекса мероприятий по защите от молний и гроз по мнению Международной электротехнической комиссии, а также взаимосвязанные решения в области внешней и внутренней молниезащиты.

Требования к элементам внешней молниезащиты

Какие испытания проходят элементы молниеприемные системы, соединительные компоненты, проводники, заземляющие электроды? Описание методик проверки, имитирующих воздействие естественных атмосферных условий и воздействие коррозии на компоненты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003, часть 2

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

приказом Минэнерго России

от 30.06.2003 № 280

ОГЛАВЛЕНИЕ

3. ЗАЩИТА ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ МОЛНИИ

3.1. Комплекс средств молниезащиты

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри защищаемого объекта

Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле

3.2. Внешняя молниезащитная система

Внешняя МЗС в общем случае состоит из молниеприемников, токоотводов и заземлителей. В случае специального изготовления их материал и сечения должны удовлетворять требованиям табл. 3.1.

Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС

| Уровень защиты | Материал | Сечение, мм 2 | ||

| молниеприемника | токоотвода | заземлителя | ||

| I-IV | Сталь | 50 | 50 | 80 |

| I-IV | Алюминий | 70 | 25 | Не применяется |

| I-IV | Медь | 35 | 16 | 50 |

Примечание. Указанные значения могут быть увеличены в зависимости от повышенной коррозии или механических воздействий.

3.2.1. Молниеприемники

3.2.1.1. Общие соображения

Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприемниками.

Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток).

3.2.1.2. Естественные молниеприемники

Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:

а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:

электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;

толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога

толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;

кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;

неметаллические покрытия на или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;

б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);

в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т. п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников;

г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям;

д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.

Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих функции естественного молниеприемника

| Уровень защиты | Материал | Толщина t, мм, не менее |

| I-IV | Железо | 4 |

| I-IV | Медь | 5 |

| I-IV | Алюминий | 7 |

3.2.2. Токоотводы

3.2.2.1. Общие соображения

В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы между точкой поражения и землей:

а) ток растекался по нескольким параллельным путям;

б) длина этих путей была ограничена до минимума.

3.2.2.2. Расположение токоотводов в устройствах молниезащиты, изолированных от защищаемого объекта

Если молниеприемник состоит из стержней, установленных на отдельно стоящих опорах (или одной опоре), на каждую опору должен быть предусмотрен минимум один токоотвод.

Если молниеприемник состоит из отдельно стоящих горизонтальных проводов (тросов) или из одного провода (троса), на каждый конец троса требуется минимум по одному токоотводу.

Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно быть не менее двух.

3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты

Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.

Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности

| Уровень защиты | Среднее расстояние, м |

| I | 10 |

| II | 15 |

| III | 20 |

| IV | 25 |

3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов

Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.

Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:

если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.

Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон

Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.

3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов

Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:

а) металлические конструкции при условии, что:

электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2;

они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов. Металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;

б) металлический каркас здания или сооружения;

в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;

г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм.

Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:

примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);

электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.

В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.

3.2.3. Заземлители

3.2.3.1. Общие соображения

Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды

Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.

Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения.

Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.

Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта.

3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды

В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.

3.2.4. Крепление и соединения элементов внешней МЗС

Молниеприемники и токоотводы жестко закрепляются, так чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления проводников под действием электродинамических сил или случайных механических воздействий (например, от порыва ветра или падения снежного пласта).

Количество соединений проводника сводится к минимальному. Соединения выполняются сваркой, пайкой, допускается также вставка в зажимной наконечник или болтовое крепление

3.3. Выбор молниеотводов

3.3.1. Общие соображения

Выбор типа и высоты молниеотводов производится исходя из значений требуемой надежности Рз. Объект считается защищенным, если совокупность всех его молниеотводов обеспечивает надежность защиты не менее Рз.

В общем случае выбор молниеотводов должен производиться при помощи соответствующих компьютерных программ, способных вычислять зоны защиты или вероятность прорыва молнии в объект (группу объектов) любой конфигурации при произвольном расположении практически любого числа молниеотводов различных типов.

При прочих равных условиях высоту молниеотводов можно снизить, если вместо стержневых конструкций применять тросовые, особенно при их подвеске по внешнему периметру объекта.

Если защита объекта обеспечивается простейшими молниеотводами (одиночным стержневым, одиночным тросовым, двойным стержневым, двойным тросовым, замкнутым тросовым), размеры молниеотводов можно определять, пользуясь заданными в настоящем нормативе зонами защиты.

В случае проектирования молниезащиты для обычного объекта, возможно определение зон защиты по защитному углу или методом катящейся сферы согласно стандарту Международной электротехнической комиссии (IEC 1024) при условии, что расчетные требования Международной электротехнической комиссии оказываются более жесткими, чем требования настоящей Инструкции

3.3.2. Типовые зоны защиты стержневых и тросовых молниеотводов

3.3.2.1. Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода

3.3.2.2. Зоны защиты одиночного тросового молниеотвода

3.3.2.3. Зоны защиты двойного стержневого молниеотвода

Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между стержневыми молниеприёмниками L не превышает предельной величины Lmax. В противном случае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные.

Входящие в него предельные расстояния Lmax и Lc вычисляются по эмпирическим формулам табл. 3.6, пригодным для молниеотводов высотой до 150 м. При большей высоте молниеотводов следует пользоваться специальным программным обеспечением.

Размеры горизонтальных сечений зоны вычисляются по следующим формулам, общим для всех уровней надежности защиты:

максимальная полуширина зоны rx в горизонтальном сечении на высоте hx:

Рис. 3.3. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода

длина горизонтального сечения Lx на высоте hx ≥ hc:

3.3.2.4. Зоны защиты двойного тросового молниеотвода

Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между тросами L не превышает предельной величины Lmax. В противном случае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные.

Конфигурация вертикальных и горизонтальных сечений стандартных зон защиты двойного тросового молниеотвода (высотой h и расстоянием между тросами L) представлена на рис. 3.4. Построение внешних областей зон (двух односкатных поверхностей с габаритами h0, r0) производится по формулам табл. 3.5 для одиночных тросовых молниеотводов.

Рис. 3.4. Зона защиты двойного тросового молниеотвода

Входящие в него предельные расстояния Lmax и Lc вычисляются по эмпирическим формулам табл. 3.7, пригодным для тросов с высотой подвеса до 150 м. При большей высоте молниеотводов следует пользоваться специальным программным обеспечением.

Длина горизонтального сечения зоны защиты на высоте hx определяется по формулам:

Для расширения защищаемого объема на зону двойного тросового молниеотвода может быть наложена зона защиты опор, несущих тросы, которая строится как зона двойного стержневого молниеотвода, если расстояние L между опорами меньше Lmax, вычисленного по формулам табл. 3.6. В противном случае опоры должны рассматриваться как одиночные стержневые молниеотводы.

Когда тросы непараллельны или разновысоки, либо их высота изменяется по длине пролета, для оценки надежности их защиты следует воспользоваться специальным программным обеспечением. Также рекомендуется поступать при больших провесах тросов в пролете, чтобы избежать излишних запасов по надежности защиты.

Расчёт параметров зоны защиты двойного тросового молниеотвода

3.3.2.5 Зоны защиты замкнутого тросового молниеотвода

Расчетные формулы п. 3.3.2.5 могут использоваться для определения высоты подвеса замкнутого тросового молниеотвода, предназначенного для защиты с требуемой надежностью объектов высотой h0 5 м. Работа с меньшими горизонтальными смещениями троса нецелесообразна из-за высокой вероятности обратных перекрытий молнии с троса на защищаемый объект. По экономическим соображениям замкнутые тросовые молниеотводы не рекомендуются, когда требуемая надежность защиты меньше 0,99.

Если высота объекта превышает 30 м, высота замкнутого тросового молниеотвода определяется с помощью программного обеспечения. Также следует поступать для замкнутого контура сложной формы.

После выбора высоты молниеотводов по их зонам защиты рекомендуется проверить фактическую вероятность прорыва компьютерными средствами, а в случае большого запаса по надежности провести корректировку, задавая меньшую высоту молниеотводов.

3.3.3. Определение зон защиты по рекомендациям МЭК

Ниже приводятся правила определения зон защиты для объектов высотой до 60 м, изложенные в стандарте МЭК (IEC 1024-1-1). При проектировании может быть выбран любой способ защиты, однако практика показывает целесообразность использования отдельных методов в следующих случаях:

метод защитного угла используется для простых по форме сооружений или для маленьких частей больших сооружений;

метод фиктивной сферы подходит для сооружений сложной формы;

применение защитной сетки целесообразно в общем случае и особенно для защиты поверхностей.

Параметры для расчёта молниеприемников по рекомендациям МЭК

| Уровень защиты | Радиус фиктивной сферы R, м | Угол α, °, при вершине молниеотвода для зданий различной высоты h, м | Шаг ячейки сетки, м | |||

| 20 | 30 | 45 | 60 | |||

| I | 20 | 25 | * | * | * | 5 |

| II | 30 | 35 | 25 | * | * | 10 |

| III | 45 | 45 | 35 | 25 | * | 10 |

| IV | 60 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 |

* В этих случаях применимы только сетки или фиктивные сферы.

Стержневые молниеприемники, мачты и тросы размещаются так, чтобы все части сооружения находились в зоне защиты, образованной под углом α к вертикали. Защитный угол выбирается по табл. 3.8, причем h является высотой молниеотвода над поверхностью, которая будет защищена

Метод защитного угла не используется, если h больше, чем радиус фиктивной сферы, определенный в табл. 3.8 для соответствующего уровня защиты.

Метод фиктивной сферы используется, чтобы определить зону защиты для части или областей сооружения, когда согласно табл. 3.4 исключено определение зоны защиты по защитному углу. Объект считается защищенным, если фиктивная сфера, касаясь поверхности молниеотвода и плоскости, на которой тот установлен, не имеет общих точек с защищаемым объектом.

Сетка защищает поверхность, если выполнены следующие условия:

проводники сетки проходят по краю крыши, если крыша выходит за габаритные размеры здания;

проводник сетки проходит по коньку крыши, если наклон крыши превышает 1/10;

боковые поверхности сооружения на уровнях выше, чем радиус фиктивной сферы (см. табл. 3.8), защищены молниеотводами или сеткой

размеры ячейки сетки не больше приведенных в табл. 3.8;

сетка выполнена таким способом, чтобы ток молнии имел всегда, по крайней мере, два различных пути к заземлителю; никакие металлические части не должны выступать за внешние контуры сетки.

Проводники сетки должны быть проложены, насколько это возможно, кратчайшими путями.

3.3.4. Защита электрических металлических кабельных линий передачи магистральной и внутризоновых сетей связи

3.3.4.1. Защита вновь проектируемых кабельных линий

На вновь проектируемых и реконструируемых кабельных линиях магистральной и внутризоновых сетей 1 связи защитные мероприятия следует предусматривать в обязательном порядке на тех участках, где вероятная плотность повреждений (вероятное число опасных ударов молнии) превышает допустимую, указанную в табл. 3.9.

Допустимое число опасных ударов молнии на 100 км трассы в год для электрических кабелей связи

| Тип кабеля | Допустимое расчетное число опасных ударов молнии на 100 км трассы в год n0 | |

| в горных районах и районах со скальным грунтом при удельном сопротивлении выше 500 Ом·м и в районахвечной мерзлоты | в остальных районах | |

| Симметричные одночетверочные и однокоаксиальные | 0,2 | 0,3 |

| Симметричные четырех- и семичетверочные | 0,1 | 0,2 |

| Многопарные коаксиальные | 0,1 | 0,2 |

| Кабели зоновой связи | 0,3 | 0,5 |

3.3.4.2. Защита новых линий, прокладываемых вблизи уже существующих

Если проектируемая кабельная линия прокладывается вблизи существующей кабельной магистрали и известно фактическое число повреждений последней за время эксплуатации сроком не менее 10 лет, то при проектировании защиты кабеля от ударов молнии норма на допустимую плотность повреждений должна учитывать отличие фактической и расчетной повреждаемости существующей кабельной линии.

В этом случае допустимая плотность n0 повреждений проектируемой кабельной линии находится умножением допустимой плотности из табл. 3.9 на отношение расчетной nр и фактической nф повреждаемостей существующего кабеля от ударов молнии на 100 км трассы в год:

3.3.4.3. Защита существующих кабельных линий

На существующих кабельных линиях защитные мероприятия осуществляются на тех участках, где произошли повреждения от ударов молнии, причем длина защищаемого участка определяется условиями местности (протяженностью возвышенности или участка с повышенным удельным сопротивлением грунта и т. п.), но принимается не менее 100 м в каждую сторону от места повреждения. В этих случаях предусматривается прокладка грозозащитных тросов в земле. Если повреждается кабельная линия, уже имеющая защиту, то после устранения повреждения производится проверка состояния средств грозозащиты и только после этого принимается решение об оборудовании дополнительной защиты в виде прокладки тросов или замены существующего кабеля на более стойкий к разрядам молнии. Работы по защите должны осуществляться сразу после устранения грозового повреждения.

3.3.5. Защита оптических кабельных линий передачи магистральной и внутризоновых сетей связи

3.3.5.1. Допустимое число опасных ударов молнии в оптические линии магистральной и внутризоновых сетей связи

На проектируемых оптических кабельных линиях передачи магистральной и внутризоновых сетей связи защитные мероприятия от повреждений ударами молнии предусматриваются в обязательном порядке на тех участках, где вероятное число опасных ударов молнии (вероятная плотность повреждений) в кабели превышает допустимое число, указанное в табл. 3.10.

Допустимое число опасных ударов молнии на 100 км трассы в год для оптических кабелей связи

| Назначение кабеля | В горных районах и районах со скальным грунтом при удельном сопротивлении свыше 500 Ом·м и в районах многолетней мерзлоты | В остальных районах |

| Кабели магистральной сети связи | 0,1 | 0,2 |

| Кабели внутризоновой сети связи | 0,3 | 0,5 |

3.3.5.2. Рекомендуемые категории молниестойкости оптических кабельных линий

При проектировании оптических кабельных линий передачи предусматривается использование кабелей, имеющих категорию по молниестойкости не ниже приведенных в табл. 3.11, в зависимости от назначения кабелей и условий прокладки. В этом случае при прокладке кабелей на открытой местности защитные меры могут потребоваться крайне редко, только в районах с высоким удельным сопротивлением грунта и повышенной грозовой деятельностью.

Рекомендуемые категории по молниестойкости оптических кабельных линий

| Районы | Для магистральной сети связи | Для внутризоновых сетей связи |

| С удельным сопротивлением грунта до 1000 Ом·м | I-III | I-IV |

| С удельным сопротивлением грунта свыше 1000 Ом·м | I, II | I-III |

| С многолетнемерзлым грунтом | I | I, II |

3.3.5.3. Защита существующих оптических кабельных линий

На существующих оптических кабельных линиях передачи защитные мероприятия осуществляются на тех участках, где произошли повреждения от ударов молнии, причем длина защищаемого участка определяется условиями местности (протяженностью возвышенности или участка с повышенным удельным сопротивлением грунта и т. п.), но должна быть не менее 100 м в каждую сторону от места повреждения. В этих случаях необходимо предусматривать прокладку защитных проводов.

Работы по оборудованию защитных мер должны осуществляться сразу после устранения грозового повреждения.

3.3.6. Защита от ударов молнии электрических и оптических кабелей связи, проложенных в населенном пункте

При прокладке кабелей в населенном пункте, кроме случая пересечения и сближения с ВЛ напряжением 110 кВ и выше, защита от ударов молнии не предусматривается.

3.3.7. Защита кабелей, проложенных вдоль опушки леса, вблизи отдельно стоящих деревьев, опор, мачт

Защита кабелей связи, проложенных вдоль опушки леса, а также вблизи объектов высотой более 6 м (отдельно стоящих деревьев, опор линий связи, линий электропередачи, мачт молниеотводов и т. п.) предусматривается, если расстояние между кабелем и объектом (или его подземной частью) менее расстояний, приведенных в табл. 3.12 для различных значений удельного сопротивления земли.

Допустимые расстояния между кабелем и заземляющим контуром (опорой)