онемело пол лица после лечения зуба

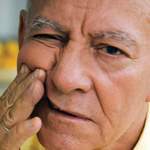

Онемение после имплантации

Травма нервных окончаний

Иногда онемение в области нижней части лица сохраняется некоторое время из-за повреждения нервных окончаний иглой во время введения анестетика. Неприятные ощущения в этом случае проходят сразу после заживления нерва. На это, как правило, требуется от трех до шести месяцев. В легких случаях, при сохраненной целостности нервного волокна, чувствительность нормализуется через несколько дней или недель.

Повреждение тройничного нерва

К продолжительному онемению тканей после имплантации могут привести также неправильный подбор длины имплантов или установка их без учета анатомических особенностей пациента. В этом случае возможно повреждение одного из отростков тройничного нерва. Чаще всего при ввинчивании дентальных имплантов поражается нижний альвеолярный нерв. При его повреждении в области нижней губы, щеки и десен (до вторых моляров) могут возникать:

При повреждении в процессе имплантации язычного нерва вместе с онемением могут также появляться:

При появлении таких симптомов и продолжительной потере чувствительности после имплантации необходимо обратиться к врачу-стоматологу, который проводил операцию.

Помощь пациенту при наличии онемения после имплантации

На консультации по поводу нарушения или исчезновения чувствительности после установки импланта стоматолог прежде всего выясняет причину. Для этого проводится диагностическое исследование, которое дает возможность установить вид и степень повреждения нервных волокон. Затем назначается комплекс лечебных мероприятий.

Если терапия начинается на ранней стадии развития нарушений, удается быстрее восстановить чувствительность. Программа реабилитации для каждого пациента составляется индивидуально, при участии стоматолога, невропатолога и физиотерапевта.

В лечение, как правило, входят прием лекарственных препаратов и физиотерапевтические процедуры, такие как точечный массаж, иглоукалывание, электрофорез, ультрафонофорез.

Прогноз

В большинстве случаев удается восстановить нарушенную после имплантации чувствительность лицевых мышц. Иногда патологические симптомы уменьшаются уже после первых сеансов физиотерапии. Но бывает, что улучшение наступает постепенно и занимает длительное время. В редких случаях требуется хирургическое вмешательство.

Чувствительность кожи и мышц после имплантации возвращается быстрее, если пациент выполняет назначения врачей и придерживается всех рекомендаций специалистов.

Онемение лица

Онемение лица наблюдается при неврологических, стоматологических, сосудистых и онкологических заболеваниях, травматических повреждениях. Реже выявляется у пациентов с психическими расстройствами, инфекциями, паразитозами, некоторыми другими патологиями. Чаще одностороннее. Может быть временным или постоянным, охватывать всю половину лица либо определенную зону. Причину состояния устанавливают по данным опроса, внешнего, неврологического и стоматологического осмотра, визуализационных и лабораторных методик. Лечение включает нейропротекторы, антиконвульсанты, антибактериальные средства, физиотерапию.

Почему немеет лицо

Физиологические причины

Кратковременное онемение лица после пробуждения может быть обусловлено неудобным положением во время сна. У некоторых людей симптом возникает, как реакция на стрессовую ситуацию, сильные переживания, прием алкоголя, ряда лекарственных препаратов. Иногда непродолжительное снижение чувствительности наблюдается при курении, особенно в случае возвращения к вредной привычке после длительного перерыва или при злоупотреблении никотином.

Невралгия тройничного нерва

При поражении нерва до его разделения на ветви чувствительность снижается на всей половине лица. Вовлечение 1 ветви проявляется онемением лба, верхнего века, половины спинки носа. При поражении 2 ветви нарушается чувствительность подглазничной области, боковой части лица, верхней губы. Вовлечение 3 ветви характеризуется онемением нижней части щеки, нижней губы, подбородка.

Нарушения мозгового кровообращения

Наиболее серьезной причиной онемения лица, связанной с нарушениями кровообращения в головном мозге, является инсульт. Симптом возникает внезапно, сочетается с онемением, слабостью половины тела, нарушениями речи. Выявляется перекос лица: носогубная складка сглажена, угол рта опущен. Возможны головные боли, головокружения, тошнота, рвота, расстройства сознания. Геморрагический инсульт, как правило, развивается стремительно, ишемический – немного медленнее.

Аналогичная картина может наблюдаться при преходящем нарушении мозгового кровообращения, но в этом случае симптомы сохраняются на протяжении нескольких минут или часов, все проявления исчезают в течение суток. Онемение лица обнаруживается при обеих вариантах ПНМК – транзиторной ишемической атаке (ТИА) и гипертензивном церебральном кризе.

Причиной транзиторного нарушения кровообращения может стать вертебро-базиллярная недостаточность. Симптом ярче выражен при острой форме ВБН, которая развивается в течение 1-2 минут. Онемение лица полностью исчезает после завершения приступа. Нарушение чувствительности зачастую становится первым симптомом ТИА на фоне окклюзии сонных артерий, сочетается со слабостью кисти, зрительными расстройствами.

Цефалгии

Онемение лица иногда сопровождает приступы мигрени. Может появляться как на высоте головной боли, так и в период ауры. В отдельных случаях симптом наблюдается в составе ауры, включающей преходящее снижение зрения и слуха, мерцание мушек, непереносимости громких звуков и яркого света, но не завершается болевым приступом. При кластерных головных болях мучительный болевой синдром возникает в области лба, иррадиирует в глаз, сочетается с выраженным онемением лица.

Другие неврологические заболевания

Онемение лица может выявляться при следующих патологиях:

Опухоли

При доброкачественных и злокачественных опухолях головного мозга онемение возникает вследствие сдавления области задней центральной извилины. Кроме того, онемение половины лица отмечается при новообразованиях, локализующихся в области варолиева моста или гассерова узла. В стоматологической практике причиной симптома является сдавление или прорастание ветвей тригеминального нерва следующими новообразованиями:

Онемение лица также наблюдается при нейроэндокринных неоплазиях различной локализации. Симптом появляется в период приступа, обусловленного гормональной активностью опухоли, сочетается с покраснением лица, ощущением жара или жжения.

Заболевания и травмы ЧЛХ

Потеря чувствительности при травматических повреждениях связана со сдавлением или механическим повреждением ветвей тройничного нерва. После сдавления симптом проходит в течение нескольких дней, после нарушения целостности нерва требуется длительное восстановление. После тяжелых травм онемение иногда сохраняется в течение всей жизни. Нарушение чувствительности может вызываться следующими травматическими повреждениями:

Тот же механизм наблюдается при артрозе ВНЧС, остеомиелите скуловой кости, верхней либо нижней челюсти. Ветви тройничного нерва сдавливаются отечными мягкими тканями либо деформированной костью, попадают в участок гнойного расплавления, что влечет за собой потерю чувствительности в соответствующей зоне.

Другие причины

В число возможных этиофакторов онемения лица входят заболевания следующих групп:

Диагностика

Причину онемения лица устанавливает врач-невролог. По показаниям назначается консультация челюстно-лицевого хирурга. Специалист опрашивает пациента, устанавливает обстоятельства, время появления, скорость развития симптома. Определяет другие проявления болезни. Осуществляет внешний и неврологический осмотр. Программа обследования предусматривает проведение следующих диагностических процедур:

Лечение

Помощь на догоспитальном этапе

Пациента с подозрением на ЧМТ или инсульт следует уложить так, чтобы при рвоте содержимое желудка не попало в дыхательные пути. Необходимо расстегнуть одежду для облегчения дыхания. При нарушениях дыхания и сердечной деятельности могут понадобиться искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.

Больных с эпилепсией укладывают на бок, в рот вставляют палочку или ложку, чтобы исключить повреждение языка. Все патологии, сопровождающиеся выраженным ухудшением общего состояния, нарушениями сознания, внезапной потерей чувствительности или слабостью мышц, должны рассматриваться, как повод для немедленного вызова бригады СМП.

Консервативная терапия

Схема лечения состояний, сопровождающихся онемением лица, может предусматривать назначение лекарственных препаратов следующих групп:

По показаниям проводятся восстановительные мероприятия, назначаются физиотерапевтические методики: диадинамические токи, ультрафонофорез, гальванизация, электромиостимуляция. Применяются массаж, рефлексотерапия, механотерапия, ЛФК.

Хирургическое лечение

При невралгии тригеминального нерва восстановление чувствительности возможно после микрохирургической декомпрессии. Прочие методики (чрескожная радиочастотная деструкция, стереотаксические операции) устраняют болевой синдром, но не обеспечивают восстановления чувствительности. С учетом особенностей других патологий, спровоцировавших онемение лица, выполняются следующие оперативные вмешательства:

Невралгия лицевого нерва

Невралгия одной из ветвей группы черепных нервов может быть как самостоятельным заболеванием, так и следствием травмы челюстной системы, неудачно проведенного удаления зуба или имплантации. Симптоматика выражается в зависимости от степени поражения конкретного нерва.

Формы невралгии лицевого нерва

Лицевой нерв относится к группе черепных (наравне с тройничным, отвлетвлениями которого являются нижнечелюстной и верхнечелюстной нервы). Он также состоит из множества ответвлений, которые проходят практически через весь череп человека. В зависимости от того, какая ветвь поражена, будет зависеть онемение определенной части лица. Применительно к имплантации или проведению сложных хирургических вмешательств повреждаться может именно тройничный нерв.

Повреждение нерва после удаления зуба

Как правило, данная проблема возникает при сложном удалении зуба, а именно – дистопированного или ретинированного, то есть расположенного внутри костной ткани и полностью не прорезавшегося. Удаление таких зубов требует распиливания кости и использования специальных щипцов. При слишком большой нагрузке и близко расположенном нерве врач может задеть его.

Прогноз при такой ситуации, как правило, положительный – состояние нерва восстанавливается после проведенной терапии.

Невралгия тройничного нерва как осложнение имплантации

Травмы вызываются компрессий данного нерва нерва, его растяжением, частичным или полным повреждением. В случае растяжения или компрессии без нарушения целостности тройничного нерва ощущения проходят довольно быстро – в срок до 7 дней по мере улучшения кровообращения в костной ткани. А вот если было частичное повреждение волокон пучка нерва, то процесс реабилитации может занять от 14 дней до 6 месяцев. В случаях сильной травмы может потребоваться переустановка имплантов, так как тело импланта препятствует восстановлению аксонов (отростков) в нервных пучках.

В нашей клинике перед операцией проводится тщательное компьютерное планирование расстановки имплантов, после чего печатаются хирургические шаблоны, оберегающие пациента и врача от неправильной установки имплантов. Сразу, либо на следующий день после операции, делается контрольная компьютерная томография, на которой контрольная комиссия (консилиум врачей) в соответствии с международными протоколами оценки качества сличает расстановку имплантов с первоначальным планом и делает заключение об успехе операции, либо выносит рекомендации лечащему врачу о необходимости принятия дополнительных мер.

Важно! Не стоит путать повреждение нерва и компрессию на него, возникшую в кости в результате отека после установки имплантов, близко расположенных к нервным окончаниям. Компрессия проходит вместе с отеком и онемение в данной ситуации является нормальной реакцией. Чаще всего такие симптомы характерно проявляются на 2-3 день после множественной имплантации, являются нормальной реакцией травмирования тканей при вкручивании имплантов и повреждения внутрикостных капилляров. Улучшения будут заметны практически сразу после установки протеза на импланты и активизации жевательной нагрузки, а вместе с ней восстановления и кровообращения в кости.

Обращаем ваше внимание, что врачу и клинике нет никакого смысла скрывать факт повреждения тройничного нерва, он все равно себя выявит – это первое. Во-вторых, даже если это произошло, то последствия устраняются правильно подобранной терапией и совместной работой врача и пациента. Да, если повреждение имеет место быть, то пациенту придется достаточно длительный срок проходить реабилитацию (до 6 месяцев), но в сложных клинических ситуациях полного отсутствия зубов и низкого качества костной ткани врач работает в очень ограниченных условиях, поэтому, к сожалению, некоторых последствий, но не грозящих жизни и дисфункции здоровья, не всегда удается избежать.

«При одноэтапной имплантации мы очень часто используем удлиненные модели имплантов, которые устанавливаются в глубокие отделы костной ткани. Естественно, это повышает риск повреждения нервов, которые в этом случае располагаются очень близко к имплантам. Тем не менее, в работе мы используем трехмерную визуализацию – тщательно прорабатываем процесс имплантации в компьютерной программе, где задаем все параметры челюстной системы конкретного пациента. Это позволяет нам исключить вероятность повреждения лицевого нерва во время операции даже в сложных клинических условиях атрофии костной ткани».

Лечение поражений лицевого или тройничного нерва

Первое, что необходимо сделать (если причина поражения не известна), это пройти полную диагностику и выяснить, почему возникла данная проблема. Это позволит врачу выбрать правильную тактику лечения.

Очень важно при возникновении первых симптомов осложнений после удаления зуба или установки имплантов как можно быстрее обратиться к врачу. Если оперативно начать лечение, можно добиться полного восстановления мышечной функциональности. Важно также то, что если онемение сохранятся в течение 3-х месяцев и никакие меры не были предприняты, восстановить пораженный нерв вероятнее всего уже не удастся, поскольку в нем развиваются стойкие дегенеративные изменения.

Диагностика

Лечение

Восстановление зубов при наличии невралгии

Невралгия лицевого или черепного нерва в 70% – это излечимое заболевание. Однако оно может рецидивировать. К тому же пациенту для восстановления необходимо очень длительное лечение: нужно делать гимнастику, как можно больше говорить, надувать шарики и т.д. Кроме того, нарушение мимики лица может также сказаться на жевании – оно может быть затруднено. Именно поэтому в случае отсутствия зубов к протезу предъявляются очень повышенные требования: он должен быть комфортным, не должен выпадать изо рта, чтобы пациент не мог им подавиться.

При острой стадии невралгии стоит отложить восстановление зубов. Минимум через 2-3 недели, если лечение дало положительные результаты, можно обратиться к стоматологу с вопросом о протезировании.

Съемное протезирование не рекомендуется, поскольку конструкции довольно массивны, вызывают дискомфорт и длительное привыкание. К тому же они имеют недостаточно хорошую фиксацию. Поэтому лучшим вариантом будет применение имплантации. Однако не классической, а одноэтапной – она подразумевает использование современных технологий 3D визуализации процесса лечения, а также более простую и менее травматичную установку имплантов.

Напоминаем, что самое главное при имплантации зубов – это профессиональный врач, который проводит тщательную диагностику состояния челюстной системы пациента, знает ее анатомическое строение и использует прогрессивные методы планирования и установки имплантов, которые минимизируют риски развития осложнений.

1 По данным исследований, проведенных на кафедре хирургической стоматологии Одесского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

Немеет челюсть: причины и методы лечения

Снижение чувствительности и онемение (парестезия) челюсти связаны с нарушением функции тройничного нерва из-за воспаления или повреждения. Пациенты могут испытывать небольшой дискомфорт или серьезные трудности с речью, процессом жевания. Чаще пациенты предъявляют жалобы на онемение нижней челюсти, хотя подобная симптоматика проявляется и на верхней.

Разобраться почему немеет челюсть поможет комплексное обследование. Причины подобного состояния разные – от побочного эффекта после стоматологического лечения, до серьезного неврологического заболевания. Парестезия обычно распространяется на часть языка, губы, подбородок, десну, сопровождается болью, жжением, дискомфортом.

Причины онемения челюсти

Факторов, способных вызывать данную симптоматику довольно много. Среди основных причин:

Кроме стоматологических патологий, травмы лицевого черепа, онемение и неврит может возникать на фоне частых мигреней, гипертонических кризов, нарушения кровообращения, опухоли, остеохондроза шейного отдела, инфекционного заболевания, дефицита витаминов группы В.

Сопутствующая симптоматика

Клиническая картина зависит от причин, по которым онемевает челюсть. Это может быть небольшой дискомфорт, легкое покалывание, жжение, ощущение бегающих мурашек. Дополнительно может возникнуть следующая симптоматика:

Риски при имплантации

Одно из осложнений при имплантации нижней челюсти – риск повреждения нижнечелюстного нерва. Это может произойти если врач производил расчеты размера имплантов ориентируясь на данные ортопантомограммы (ОПТГ), а не 3d-томографии. В результате, при установке повреждаются стенки нижнечелюстного канала, образуется гематома, ущемляется нерв. Снижение чувствительности зоны иннервации сохраняется 2-3 недели, пока гематома не исчезнет.

Онемение нижней челюсти после имплантации частое осложнение для пациентов с остеопорозом. В этом случае стенка альвеолярного отростка может быть с дефектами или вообще отсутствовать. Сдавление нерва происходит из-за кровоизлияния в костномозговое пространство, отека тканей. Парестезия возникает на следующий день после вмешательства, сохраняется около 7-10 дней. Если чувствительность не восстанавливается, имплант удаляют, проводят комплексное лечение.

Онемение зубов верхней челюсти после имплантации встречается реже. Иннервация верхнечелюстных структур производится тремя группами ветвей лицевого нерва. Подобную структуру довольно сложно повредить. Потеря чувствительности верхней губы, части щеки может возникать при повреждении альвеолярных ветвей или зубного сплетения в совокупности с перфорацией дна гайморовой пазухи.

Риски при удалении зуба

Сложное удаление зуба с развитой или деформированной корневой системой всегда сопровождается риском повреждения ветви или луночкового сплетения тройничного (лицевого) нерва. Особенно высока вероятность такого осложнения при экстракции третьих моляров (зубов мудрости). Онемение челюсти после удаления зуба мудрости может сохраняться от нескольких недель до нескольких месяцев. Если неприятная симптоматика сохраняется дольше 10-14 дней надо обратиться к стоматологу, который проводил удаление.

Что делать, если онемела челюсть

Любой устойчивый неврологический симптом – повод обратиться к доктору. Самолечение недопустимо. Если немеют зубы и десна после лечения, удаления или протезирования, сначала нужно пойти на прием к стоматологу. Во всех остальных случаях следует записаться на консультацию невропатолога, пройти комплексное обследование.

Диагностика

Диагностика при частичном или полном онемении зубов верхней челюсти, нижнечелюстных структур, включает:

Методы лечения

При повреждении или сдавлении нервного ствола, ветви или нервного сплетения, есть два пути решения проблемы – терапевтический и хирургический. Консервативная терапия показана при неполной потери чувствительности, если зуб немеет после лечения периодически и симптоматика не усугубляется. Терапевтическое лечение включает медикаментозную и физиотерапию.

Операция показана, если чувство онемения верхней челюсти или нижнечелюстных структур, связано с травмой при синус-лифтинге, смещении костной массы, зубного протеза, импланта, полной потери чувствительности зоны иннервации. В ходе вмешательства устраняют причину парестезии, реконструируют поврежденный нерв.

Возможные осложнения

Если после удаления немеет язык, губа, щека, подбородок – это может быть нормальная реакция тканей на вмешательство. В большинстве случаев, подобные симптомы проходят самостоятельно, не требуют серьезного лечения. Но при сильном повреждении, когда образуются рубцы и наличии онемения более чем 3 месяца, восстановить функциональность нерва невозможно даже оперативным путем. Тогда чувствительность отдельной части лица будет утрачена навсегда.

Профилактика

Причины парестезии различны, полностью исключить вероятность такого осложнения невозможно. Но следить за здоровьем зубов под силу каждому. Регулярные стоматологические осмотры, своевременное лечение зубов, десен, качественная диагностика, минимизируют риск неврологических проблем, связанных с поражением зубов.

Лицевая парестезия, возникшая вследствие эндодонтического лечения

Парестезия – это нарушение нейрочувствительности, вызванное поражением нервной ткани, которое характеризуется субъективными ощущениями жжения, онемения или приступами боли, а также частичной потерей чувствительности. Важно дифференцировать парестезию, дизестезию и анестезию. Дизестезия проявляется в виде неприятных анормальных ощущений, которые возникают спонтанно или в результате действия провоцирующего фактора. Особые случаи дизестезии включают гипералгезию и аллодинию. Дизестезия всегда сопровождается неприятными ощущениями, в отличие от парестезии. С практической точки зрения, парестезия относится к случаю анормальной чувствительности и, следовательно, может быть классифицирована как отдельный вариант дизестезии. Анестезия характеризуется сенсорной потерей восприятия, вызванной лекарственным воздействием или нервной дисфункцией.

Эндодонтически спровоцированные парестезии нуждаются в тщательном исследовании из-за непосредственной анатомической близости апекса корня и сосудисто-нервного пучка челюсти. Кроме того, при серьезном повреждении могут возникнуть необратимые нервные патологии. Цель нашего исследования заключалась в анализе литературных данных, касающихся парестезии как осложнения эндодонтического лечения, а также ее причин, особенностей диагностики, наиболее тяжелых осложнений и вариантов лечения.

Парестезии как осложнения эндодонтического лечения

Парестезии, связанные с эндодонтическим лечением, наиболее характерны для нижнеальвеолярного нерва (НН) и его ментальной ветви. Тем не менее, распространенность парестезии, связанной с конкретными эндодонтическими проблемами отдельных зубов, до сих пор не установлена. Ретроспективное исследование случаев парестезии, связанных с лечением нижних премоляров, установило, что частота патологии составляет 0,96% (8/832). Однако во многих случаях парестезия может оставаться незамеченной эндодонтистом, следовательно, такие случаи не регистрируются.

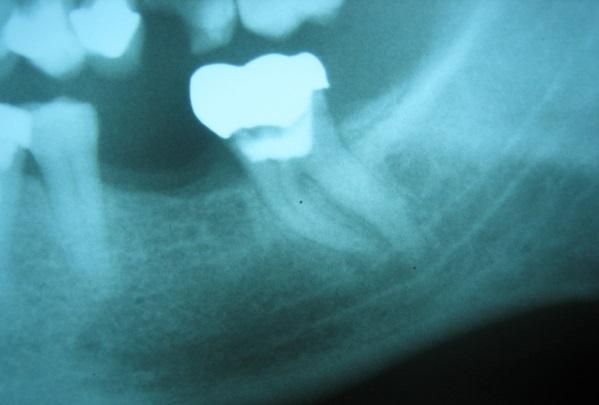

Некоторые исследования, посвященные изучению взаимосвязи между парестезией и эндодонтической инфекцией, обнаружили обе эти проблемы преимущественно в зубах с обширными перирадикулярными поражениями (фото 1). Такой тип нервного нарушения имеет в основном компрессионную природу, но возможная миграция медиаторов воспаления и бактериальных продуктов из области поражения к нервным образованиям также остается не менее важным этиологическим фактором. В частности, таким медиаторам воспаления, как интерлейкин 1, фактор некроза опухолей и оксид азота присуща нейротоксическая активность, а бактериальные эндотоксины, такие как липополисахариды, также могут нанести вред нервной ткани.

Фото 1. Периапикальная рентгенограмма второго моляра нижней челюсти: визуализируется анатомическая близость между верхушкой корня и нижнечелюстным каналом.

Что касается эндодонтического лечения, как возможной причины парестезии, Rowe предположил, что нерв может быть поврежден непосредственно во время лечения корневого канала по причине чрезмерной его обработки (фото 1). Тем не менее, Rowe также утверждал, что механическое повреждение нерва эндодонтическим инструментом легко поддается репарации, поэтому такая форма парестезии имеет временный характер.

Возможность возникновения парестезии в результате непосредственной контаминации микроорганизмами требует детального рассмотрения с учетом возможностей их биологической агрессии, поскольку именно этот патогенетический механизм еще не был детально изучен в литературе. Цитотоксичность и механическое давление силеров в областях, близких к нижнечелюстному каналу, также являются потенциальными механизмами возможного повреждения нерва вследствие эндодонтических манипуляций. В таком случае уже упомянутые нижний альвеолярный нерв и его подбородочная ветвь являются наиболее часто повреждаемыми структурами. Материалы, которые могут инициировать подобные осложнениями, содержат в своем составе параформальдегид.

Для данного системного обзора был произведен поиск по базе данных PubMed с использованием комбинации ключевых слов «эндодонтический и парестезии» для отбора всех сообщений о случаях парестезии, связанной с эндодонтическими осложнениями, опубликованных за последние 10 лет (с января 2002 года по декабрь 2012 года). В общей сложности было найдено 40 случаев. Некоторые клинические случаи, опубликованные ранее заданного периода, также будут обсуждаться в данной статье.

Несколько случаев парестезии, связанных с эндодонтическими осложнениями на верхней челюсти, также были найдены в литературе. Orr описал 2 случая парестезии верхнечелюстного нерва, вызванной выведением за верхушку пасты N2 (Indrag-Agsa, Болонья, Италия). Orr подчеркнул, что в состав пасты N2 входит параформальдегид, что вполне объясняет картину патологии. Рее и Messer описали парестезию, возникшую при перелечивании центрального резца верхней челюсти. Перфорация верхушки корня привела к транссудации гипохлорита натрия (NaOCl) в перирадикулярные ткани. Последствия этого инцидента не заставили себя ждать, поэтому сразу возникли боль, отек и парестезия в областях нижней орбиты и носа. Pelka и Petschelt представил еще один случай парестезии, вызванной случайным выведением NaOCl за апикальное отверстие в верхнем левом боковом резце. Это привело к парестезии левого лицевого и подглазничного нервов. Во время проведения исследований in vitro, Schwarze и коллеги заметили, что силеры/пасты, содержащие параформальдегид, например, Endomethasone (Эндометазон, Septodont, Saint-Maur, Франция) и N2, являются более токсичными и мутагенными, чем силеры, содержащие гидроксид кальция.

Чрезмерное препарирование корневого канала часто заканчивается расширением апикального отверстия и нивелированием апикального сужения, что способствует выводу растворов для ирригации или пломбировочного материала за пределы верхушки корня. Это, в свою очередь, может вызвать химическое или механическое повреждение нервного пучка. Диаметр костных поражений эндодонтического происхождения также может повлиять на процесс возникновения парестезии, особенно в случаях с премолярами и нижними молярами.

Анатомическое соотношения нижнего альвеолярного нерва и верхушек корней

Tilotta-Yasukawa с коллегами определили близость апексов премоляров и моляров по отношению к нижнечелюстному каналу, а также соотношение между нижним альвеолярным нервом и соответствующей ему артерией, чтобы понять, как эндодонтический материал распространяется через кость перед проникновением в нижнечелюстной канал. Они отметили, что расстояние между верхушкой корня и нижнечелюстным каналом было более переменчиво (и, как правило, большее) у первого моляра по сравнению с вторым и третьим молярами (1-4 мм и менее 1 мм соответственно в 35 из 40 исследованных случаев на нижней челюсти). Авторы пришли к выводу, что в задней своей области, нижняя челюсть менее плотна и имеет большее количество губчатой кости. Следует отметить, что сама по себе нижняя альвеолярная артерия может быть связана с возникновением парестезии, так как она может выступать в качестве маршрутизатора для распространения материалов, микроорганизмов и растворов для ирригации к нервным образованиям.

Littner и коллеги изучили 22 челюсти и обнаружили, что верхняя часть нижнечелюстного канала может быть расположена на расстоянии от 3,5 до 5,4 мм ниже апексов первого и второго моляров. Апексы же третьих моляров расположены очень близко к альвеолярному нерву. Denio и коллеги изучили, что вершины корней вторых моляров расположены в среднем на расстоянии 3,7 мм от нижнечелюстного канала, а верхушка медиального корня первых моляров – до 6,9 мм. Другие авторы подтвердили симметрию полудуг нижней челюсти по отношению к расстоянию между верхушками корней и нижнечелюстным каналом.

Наличие многочисленных пространств в толще нижней челюсти в области моляров способствует распространению ирригационных растворов и пломбировочного материала в направлении к нижнеальвеолярному сосудисто-нервному пучку (фото 2). Эта диффузия облегчается при наличии перирадикулярных инфекций, которые ослабляют костный барьер между апексом и сосудисто-нервным образованием. Кроме того, следует отметить, что нижнечелюстной канал не всегда окружен плотной кортикальной пластинкой. В большинстве случаев, сосудисто-нервный пучок проходит через губчатую часть кости без какого-либо дополнительного костного барьера, что делает его более уязвимым при воздействии различных механических или химических агентов из зоны корневого канала.

Фото 2. Схематическое изображение различных причин парестезии вследствие эндодонтических проблем. В области от второго премоляра до третьего моляра типичными причинами парестезии являются выведение за верхушку или распространение эндодонтических лекарственных средств, апикальная хирургия, чрезмерное препарирование канала за областью верхушки и верхушечный периодонтит.

Диагностика лицевой парестезии

Диагностика парестезии или нервной анестезии основывается на данных анамнеза с оценкой присущих симптомов. Реакции пораженной области на термические раздражители, механические воздействия, проведение электрических или химических тестов – все это также способствует процессу диагностики, хотя такие реакции являются чисто субъективными. Периапикальные рентгенограммы имеют ключевое значение для верификации соотношения между верхушкой корня и нервными окончаниями, особенно на нижней челюсти (фото 3).

Фото 3.

а) Кость в области моляров нижней челюсти.

б) Визуальное увеличение структуры альвеолярной кости в области третьего моляра; примечательным является наличие многочисленных пространств в толще костной ткани.

в) Иллюстрация возможной миграции бактерий или эндодонтических материалов через отмеченные пространства в структуре челюсти к области нижнего альвеолярного нерва (показано красным цветом).

De Beukelaer и коллеги описали использование тестов на чувствительность для определения степени и тяжести парестезии. Механические, термические и вкусовые тесты проводились через определенные интервалы времени, сопровождая, таким образом, ход лечения. По мнению этих авторов, клиническое обследование больных с поражением язычного нерва должно начинаться с определения функции нерва, в частности, по оценке произношения и акта глотания. Необходимо также выполнить пальпацию области поражения.

Можно провести два типа клинических исследований нейрочувствительности в соответствии с существующими специфическими рецепторами (механоцепторы и ноцицепторы), которые стимулируются при контакте с кожей. Тестирование механоцептивной чувствительности основано на ответных реакциях на легкие статичные прикосновения и направленные поглаживания щеткой, в то время как ноцицептивная чувствительность определяется реакцией на температурные раздражители, при воздействии которых определенные группы чувствительных нервных волокон стимулируются в дополнение к сенсорным ощущениям, вызванных действием острых инструментов.

Парестезия, вызванная выведением материалов за зону апекса и последующим сжатием нижнеальвеолярного нервно-сосудистого пучка, также описана в литературных источниках. Однако, учитывая, что большинство эндодонтических материалов обладают определенным химическим эффектом, в случаях вывода материала за верхушку трудно определить патогенез нервного нарушения: является ли он механическим, вследствие компрессии, или же химическим, вызванным цитотоксичностью материала. Фото 4 иллюстрирует случай выведения материала за верхушку, в котором силер был депонирован в области, граничащей с кортикальной частью нижнечелюстного канала. В зависимости от цитотоксичности силера, парестезия в таком случае может быть осложнением. Чтобы свести к минимуму риск возникновение подобных ситуаций, необходимо более тщательно проводить предварительную оценку первоначальной рентгенограммы, чтобы определить соотношение анатомических структур.

Фото 4. Выведение силера за верхушку на границе с кортикальной частью нижнечелюстного канала.

Конусно-лучевая компьютерная томография является важной дополнительной возможностью для профилактики, диагностики и лечения парестезии эндодонтического происхождения. Возможность предварительного просмотра срезов толщиной до 1 мм в трехмерном измерении позволяет детально изучить соотношение верхушек корней и костных поражений с нервными структурами.

Лечение лицевой парестезии

Поскольку парестезии, связанные с эндодонтическими проблемами, являются полиэтиологическими патологиями, универсальный протокол не может быть использован для лечения всех ее случаев. Варианты лечения парестезии описаны ниже в зависимости от причины возникновения.

Если парестезия вызвана выведением эндодонтических силеров или лечащих паст за верхушку корня, то, по данным некоторых исследований, хирургическое их удаление демонстрирует высокий уровень успеха с возвращением нормальной чувствительности в причинной зоне. Однако следует учесть, что время, прошедшее с момента вывода материала за верхушку, а также его объем и топография влияют на успех подобного лечения.

Случаи парестезии, вызванной инфекцией и воспалением, решаются путем эндодонтического лечения, апикальной хирургии, антибиотикотерапии или удалением зуба, в то время как парестезии, вызванные применением местной анестезии или чрезмерной разработкой канала, как правило, проходят в течение нескольких дней без какого-либо лечения. Случаи длительной или постоянной парестезии, как правило, объясняются разрывом нервных волокон, длительным давлением или экструзией токсичных эндодонтических материалов. В этих случаях необходимо проводить удаление причинного фактора.

Хирургическое вмешательство предусматривает удаление кортикальной пластинки с последующей апикальной резекцией. Такой подход является наиболее распространенным для удаления силеров и паст, выведенных за верхушку. Сагиттальная остеотомия также является вариантом лечения, особенно когда компрессия альвеолярного нерва происходит в области вторых или третьих моляров.

При декомпрессии нерва благоприятные результаты были достигнуты путем проведения сначала сагиттальной мандибулоэктомии для лучшей визуализации нижнечелюстного канала, а затем удаления посторонних материалов, с или без проведения апикальной резекции. Микронейрохирургические техники лечения, которые связаны с использованием микроинструментария и увеличительного оборудования, используются для восстановления функции некоторых сенсорных или двигательных окончаний. Показания и противопоказания к проведению микронейрохирургического вмешательства приведены в Таблице.

| Показания | Противопоказания |

| Обследование или пересечение подозреваемого нерва | Центральная нейропатичная боль |

| Продолжительная парестезия на протяжении 3 месяцев | Признаки улучшения парестезии |

| Боль, вызванная формированием нейромы | Нейропраксия |

| Боль, вызванная сторонним телом или деформацией канала | Сносная парестезия (определяется пациентом) |

| Прогрессивное снижение чувствительности или усиление боли | Метаболическая нейропатия |

| Возможность медикаментозного лечения | |

| Преклонный возраст | |

| Очень длительный период со времени возникновения травмы |

Pogrel предложил выполнять диагностическую операцию сразу же после постановки диагноза, поскольку данные радиографического обследования и других диагностических тестов не могут определить степень повреждения нерва. Pogrel также предположил, что время ожидания перед вмешательством является спорным вопросом, но восстановительные манипуляции, проведенные вскоре после травмы, являются впоследствии более успешными, чем те, которые выполнялись после некоторого ожидания. Однако было отмечено, что некоторые мероприятия, выполненные через 12 месяцев после травмы, также демонстрируют не менее успешный результат.

Хотя некоторые авторы предпочитают более радикальное лечение парестезии, не стоит забывать, что в случаях экстравазации цитотоксичность силеров имеет тенденцию к снижению со временем.

Еще одним вариантом лечения является применение лазеров. Этот метод может ускорить процесс восстановления травмированных биологических тканей путем инициации ангионеогенеза, что является важным аспектом для нервной регенерации. Согласно Schultze-Mosgau и Reich, самопроизвольное выздоровления от парестезии возможно в течение от 3 до 6 месяцев, но данный период является слишком долгим. Эти авторы предположили, что пациентам с парестезией следует прописывать прием комплекса витаминов группы B, что способствует развитию миелиновой оболочки нервов.

Профилактика лицевой парестезии

Меры предосторожности для профилактики парестезии, связанной с эндодонтическими проблемами, состоят в проведении тщательного рентгенографического обследования, верификации соотношения верхушек корней и/или периапикальных поражений к нервным структурам, использовании инструментов соответствующей рабочей длины, избегании чрезмерного препарирования каналов и расширения апикальных отверстий, ирригации лишь хлоргексидином в случаях очень широкой или не полностью сформированной верхушки, приеме витаминов немедленно после экструзии пломбировочного материала или ирригационного раствора вблизи нервного волокна.

В общем, если парестезия возникает вскоре после эндодонтического лечения, необходимо, чтобы стоматолог следил за пациентом, чтобы узнать о симптомах в течение первых 24 часов. Такой подход позволит рано диагностировать парестезию, и тем самым будет способствовать более эффективному лечению.

Выводы

Нижний альвеолярный и подбородочный нервы, которые наиболее часто подвергаются парестезии, находятся в толще челюсти. Для диагностики парестезии стоматолог должен собрать анамнез, оценить результаты ноцицептивных и механоцептивных тестов пораженной области, данные периапикальной и панорамной радиографии, а в некоторых случаях и данные конусно-лучевой компьютерной томографии. При выборе метода лечения следует принимать во внимание причины парестезии, степень травмы, время, прошедшее с момента появления первых симптомов, и реакцию пациента на системное введение лекарственных препаратов. Для предотвращения парестезии стоматолог не должен забывать о близости верхушек корней с нервными структурами, и помнить об этом еще до начала эндодонтических процедур.

Авторы:

Flavio R. Alves, PHD

Mariana S. Coutinho, DDS

Lucio S. Goncalves, PHD