какие группы симфонического оркестра вам известны

Какие группы симфонического оркестра вам известны

Интересно, но факт.

Ученый- физик Альберт Эйнштейн, ломая голову над сложнейшими вопросами, обычно играл на скрипке до тех пор, пока не приходило решение. Тогда он вставал и объявлял: «Ну вот, наконец-то я понял, в чем тут дело!»

Структура симфонического оркестра

Симфонический оркестр в свою очередь имеет разновидности. Камерный оркестр (10 – 12 человек) создается для исполнения старинной музыки тем составом, для которого она была написана (Бранденбургские концерты Баха, Concerto grosso Вивальди, Корелли, Генделя). Ядро камерного оркестра составляет струнная группа с добавлением клавесина, флейты, гобоя, фагота и валторн. Обращение к камерному оркестру в современной музыке связано либо с поисками новых выразительных возможностей (Шостакович. Опера «Нос», 14 симфония, А.Шнитке. Concerto grosso для двух скрипок и камерного оркестра 1977 год), либо объясняется практическими соображениями. Подобные обстоятельства оказались решающими при создании И.Стравинским «Истории солдата» в 1918 году: «…наша постановочные средства были весьма скудны… я не видел другого выхода, кроме как остановиться на таком составе, который бы включал наиболее характерные инструменты высокого и низкого регистров. Из струнных – скрипка и контрабас, из деревянных – кларнет и фагот, из медных – труба и тромбон и, наконец, ударные, с которыми управляется один музыкант».

Струнный оркестр состоит из смычковой группы оркестра (Чайковский. Серенада для струнного оркестра, Оннегер. Вторая симфония).

К концу XVIII века, когда завершался творческий путь Гайдна и Моцарта и появились первые симфонии Бетховена, сложился малый (классический) оркестр. Его состав:

струнная группа деревянные духовые медные духовые ударные

скрипки I флейты 2 валторны 2 – 4 литавры 2 – 3

Структура и инструменты симфонического оркестра

Инструменты симфонического оркестра структурно разделены на 4 основных группы: струнные, деревянные духовые, медные духовые и ударные.

Струнные инструменты

В большинстве случаев струнные инструменты симфонического оркестра выступают сплоченно, «единым фронтом», и являются основными носителями мелодического начала. Количество музыкантов, играющих на струнных, составляет примерно 2/3 всего коллектива оркестра. Огромный диапазон, многообразие выразительных приемов игры, большой количественный состав делают струнную группу неизменным участником, ядром оркестра.

Не случайно для струнного оркестра создаются не только отдельные пьесы, но и крупные многочастные произведения («Струнная серенада» Чайковского, «Дивертисмент» Бартока, «Маленькая ночная музыка» Моцарта и многие другие).

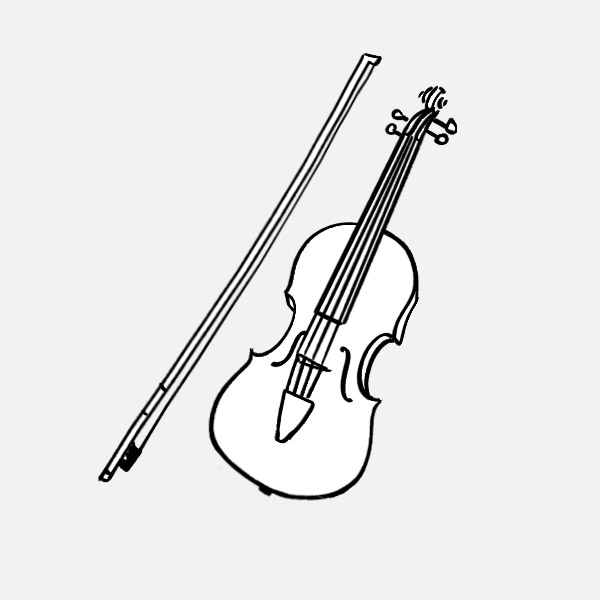

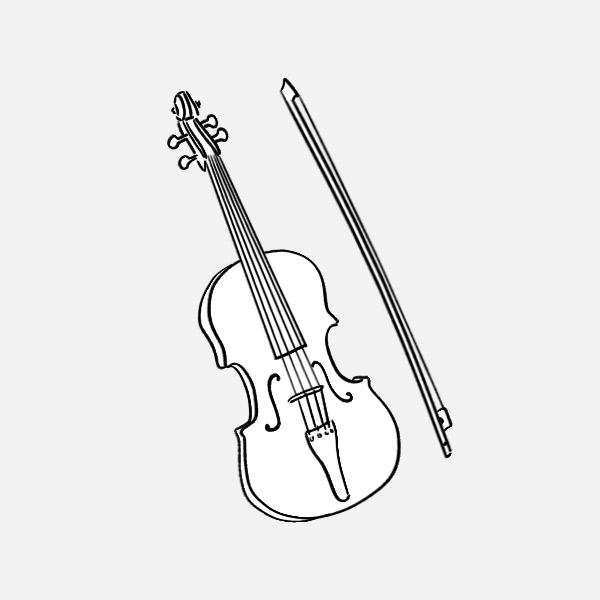

Скрипка

Небольшой по величине, но самый гибкий по своим техническим и виртуозным качествам представитель струнно-смычковой группы. Звук ее – нежный, легкий и певучий – обладает в то же время удивительной сочностью и компактностью.

Скрипки в оркестре разделяются на первые и вторые. Первые, как правило, излагают основной тематический материал. Вторые чаще всего аккомпанируют первым, иногда дублируют их партию. Располагаются скрипки обычно на переднем плане, слева от дирижера.

Солирующая скрипка – частое явление в оркестровой партии (например, соло в сюите Римского-Корсакова «Шехеразада», Третьей сюите Чайковского и др.).

Альт

По размеру альт несколько больше скрипки. Тон у него – матовый, грудной. Ему доступны звуки более низкого регистра. Альт – инструмент довольно подвижный, хотя издавна используется для заполнения средних, мелодически нейтральных голосов в общей звуковой гармонии.

Располагаются альты во втором ряду, справа от дирижера. Альт солирует редко. Наиболее ценными примерами могут служить развернутая альтовая партия в симфонии Берлиоза «Гарольд в Италии», а также технически трудное соло в симфонической поэме Р. Штрауса «Дон Кихот».

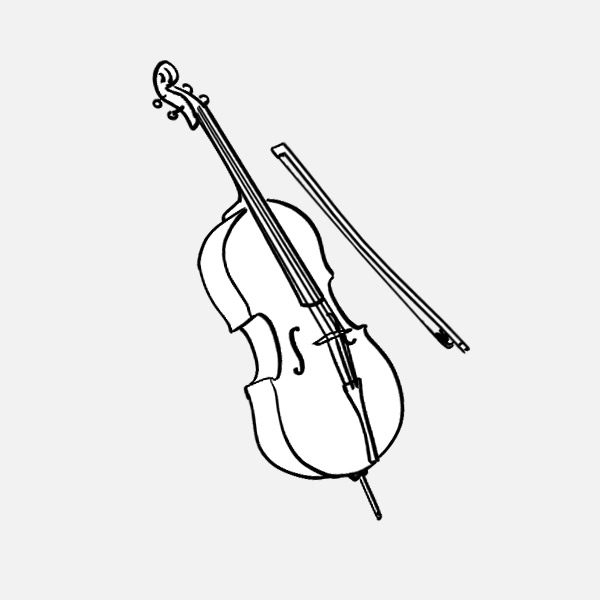

Виолончель

По размерам виолончель намного больше скрипки и альта. Ее звук – бархатный, сочный, певучий. Несмотря на размер, по техническим и виртуозным возможностям виолончель не уступает скрипке. Располагаются виолончели в первом ряду справа от дирижера.

Солирующей виолончели поручаются многие ответственные эпизоды (поэма Р. Штрауса «Дон Кихот», III часть Первой симфонии Шостаковича, увертюра к опере Россини «Вильгельм Телль» и другие).

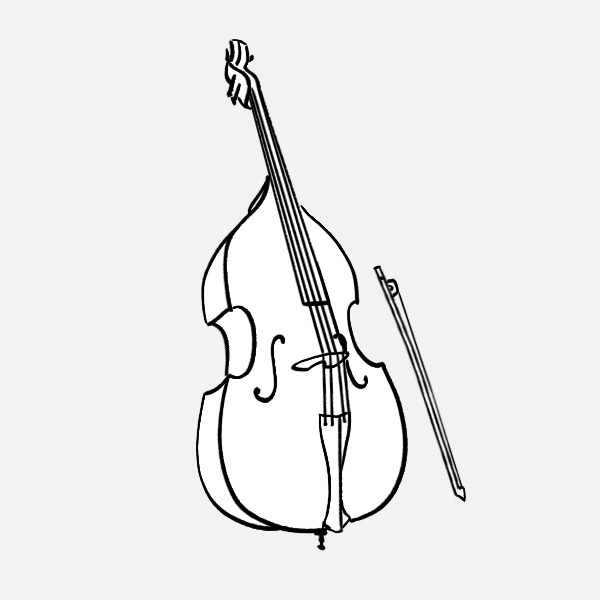

Контрабас

Является самым крупным по величине представителем струнно-смычковой группы. Контрабас обладает густым, «вязким» тембром. Будучи малоподвижным инструментом, он создает в оркестре басовую основу.

Группа контрабасов располагается в глубине эстрады, обрамляя правую сторону оркестра. Один из чрезвычайно редких примеров солирующего контрабаса – пьеса под названием «Слон» из сюиты Сен Санса «Карнавал животных».

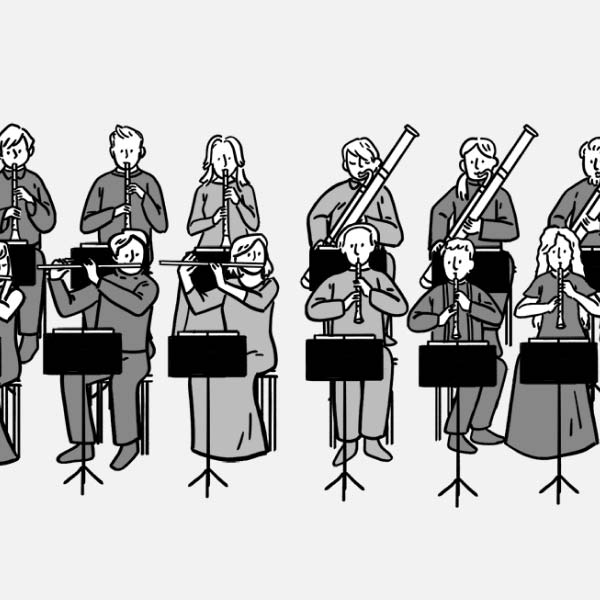

Деревянные духовые инструменты

Прямо перед дирижером в два ряда располагается группа деревянных духовых:

Они снабжены клапанным механизмом, регулирующим высоту и силу звучания. Извлечение звука у флейты происходит путем вдувания воздуха непосредственно в отверстие трубки, у остальных – с помощью особого приспособления, так называемого язычка, или трости.

Уступая смычковым в тембровой насыщенности, динамических свойствах и разнообразии приемов игры, духовые обладают специфическими качествами – силой, компактностью звучания, яркими красочными оттенками.

Флейта

Является самым подвижным инструментом группы деревянных. Флейте поручается исполнение быстрых, «извилистых» мелодических линий, легких и грациозно-блестящих пассажей. В нижнем регистре флейта звучит матово, «гнусаво». В верхнем – звук ее становится свистящим, холодным, почти бестембровым.

Флейта часто выступает как солирующий инструмент (сюита «Арлезианка» Бизе, сюита из балета «Дафнис и Хлоя» Равеля, «Симфонические метаморфозы» Хиндемита, прелюд Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна» и другие).

Существуют разновидности флейты: малая, или пикколо (ее тембр – резкий, пронзительный, диапазон захватывает самую верхнюю область звукоряда), альтовая и басовая.

Гобой

Инструмент симфонического оркестра, обладающий несколько «гнусавым», а в верхнем регистре – резким тембром, подвижной техникой, хотя во многом уступающей флейте. Звучание гобоя очень характерно и отличается особой эмоциональной выразительностью.

Развернутые соло гобоя встречаются довольно часто (начало II части Четвертой симфонии Чайковского, средний эпизод поэмы Р. Штрауса «Дон Жуан», медленная часть симфонии Бизе и другие).

Разновидность гобоя – английский рожок, или альтовый гобой. По размеру он крупнее обычного гобоя, его диапазон более низкий, а тембр более густой. Мастерски использовал английский рожок Сибелиус в поэме «Туонельский лебедь».

Кларнет

Обладает огромным диапазоном. Звук у него светлый, сочный, в низком регистре – густой, в верхнем – ясный, серебристый. В подвижности кларнет успешно соревнуется с флейтой. Кларнет – единственный представитель деревянной группы, которому доступно усиление и ослабление силы звука.

Кларнету Чайковский поручил проникновенный рассказ Франчески в фантазии «Франческа да Римини». Великолепное соло кларнета звучит в начале медленной части Второго концерта для фортепиано Рахманинова.

Из разновидностей кларнета следует упомянуть малый кларнет с его острым, крикливым тембром и басовый кларнет, звучащий мрачно и таинственно…

Фагот

Самый крупный по величине инструмент в группе деревянных духовых. Технические возможности фагота довольно значительны. Тембр разнообразен: то «гнусавый», «ворчливый», то насмешливый, то печальный.

Из многочисленных соло фагота вспомним начальную тему из II части сюиты Римского-Корсакова «Шехеразада», один из эпизодов I части Седьмой симфонии Шостаковича, основную тему скерцо Дюка «Ученик чародея».

Разновидность фагота – контрафагот – по диапазону самый низкий инструмент оркестра. Тембр его мрачный и тусклый. Солирует контрафагот крайне редко, обычно он удваивает партию фаготов и контрабасов.

Саксофон

Инструмент занимает промежуточное положение между деревянными и медными группами. Изобретенный Саксом в 50-х годах XIX века, саксофон стал неизменным участником джазовых и эстрадных ансамблей, нередко используется и как инструмент симфонического оркестра.

Тембр у него сочный, бархатистый, немного пряный. Выразительно звучит соло саксофона в сюите «Арлезианка» Бизе, пьесе «Старый замок» из «Картинок с выставки» Мусоргского — Равеля, в I части «Симфонических танцев» Рахманинова.

Медные духовые инструменты

Роль медных весьма значительна. Они вносят в оркестр новые яркие краски, придают звучанию блеск и мощь, служат также басовой и ритмической опорой. Современный симфонический оркестр имеет в составе не менее 4 валторн, 2-3 труб, 3 тромбона и 1 тубу.

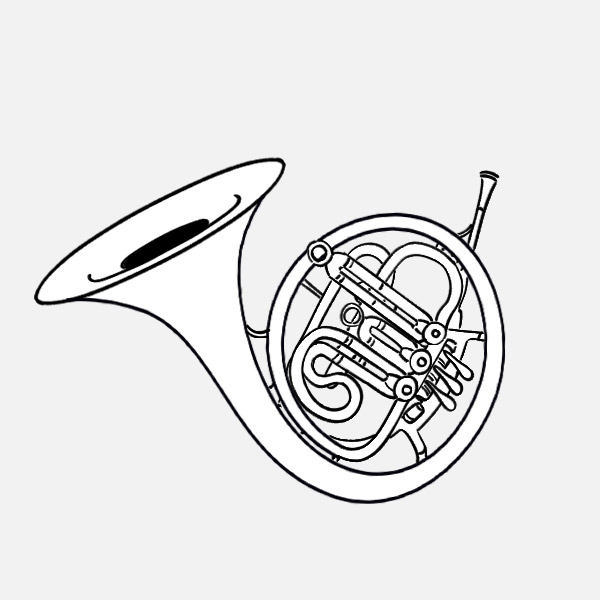

Валторна

Обладает теплым певучим тембром. Это выделяет ее из среды медных инструментов. Техническая подвижность валторны довольно ограничена, зато ей доступны гибкие, пластичные мелодии широкого дыхания (достаточно вспомнить поэтичное соло в Andante Пятой симфонии Чайковского).

Труба

Инструмент звучит «воинственно», призывно. Тембр трубы – звонкий, «фанфарный». Ей часто поручают четкие мелодические фразы типа военных сигналов. Прекрасно звучат в ее исполнении и широкие, «кантиленные» мелодии (соло в симфонической «Поэме экстаза» Скрябина).

Разновидность трубы – корнет-а-пистон, столь же острый по тембру и исключительно подвижный – часто применяется в современном оркестре.

Тромбон

Тромбон – инструмент низкого регистра и «грозного», «массивного» тембра. В техническом отношении значительно уступает трубе. Мощно и «увесисто» звучит часто используемый для басовой опоры квартет – 3 тромбона с трубой.

Тромбону часто поручаются торжественные, величественно-помпезные мелодические обороты (II часть «Траурно-триумфальной» симфонии Берлиоза, I часть Третьей симфонии Малера, «Болеро» Равеля).

Туба

Самый низкий инструмент медной духовой группы. Ее тембр – очень густой, насыщенный и глубокий. Из-за своей технической «неповоротливости» туба редко используется как сольный инструмент (редчайший в своем роде пример – соло в пьесе «Быдло» из «Картинок с выставки» Мусоргского – Равеля). Чаще всего она служит басовой опорой, фундаментом медной группы.

Ударные инструменты симфонического оркестра

Располагаются ударные в глубине эстрады, обрамляя левую сторону оркестра. По характеру звучания ударные делятся на два типа:

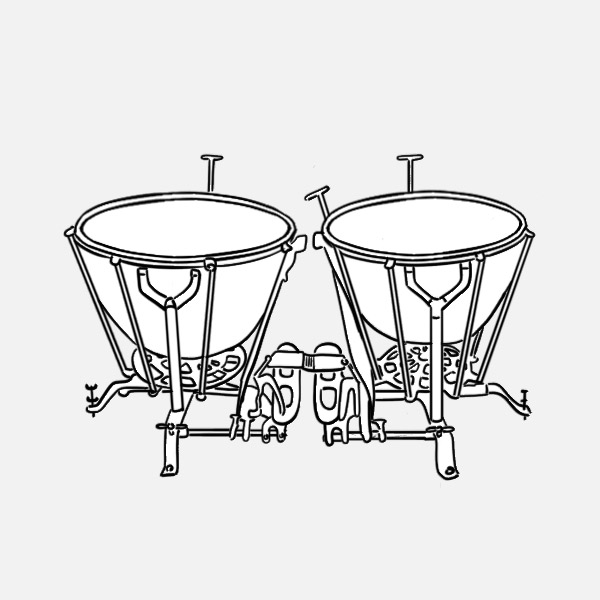

Ведущее место среди ударных занимают литавры – обязательный участник симфонического оркестра. Динамический диапазон звучания литавр огромен – от еле уловимого шороха до мощных громоподобных раскатов. Неудивительно, что им поручаются эффектные соло («Сцена в полях» из «Фантастической симфонии» Берлиоза, финал Первой симфонии Шостаковича и др.).

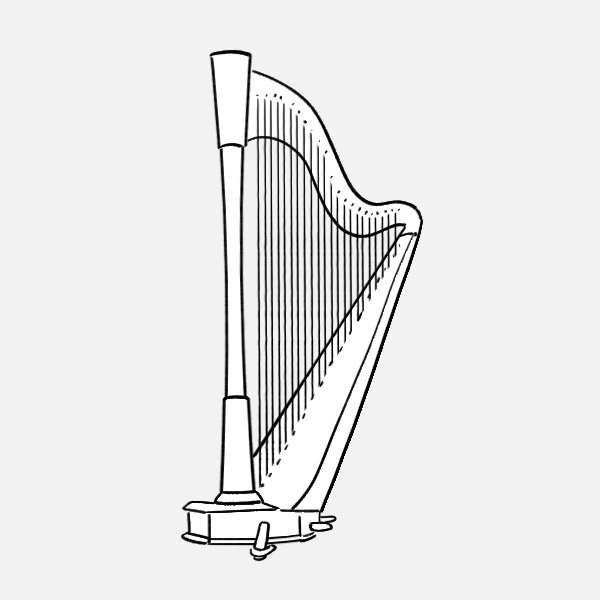

Арфа

Среди инструментов, не входящих в основные группы, наиболее существенна роль арфы с ее нежным, затухающим звуком, скользящими аккордами, переливчатыми пассажами, флажолетами.

Арфа, подобно фортепиано и органу, обладает наиболее полным диапазоном, здесь представлены все звуковые регистры. Являясь в основном аккомпанирующим инструментом, арфа исполняет и эффектные соло («Испанское каприччио» Римского-Корсакова, сюиты из балетов Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и др.)

Челеста

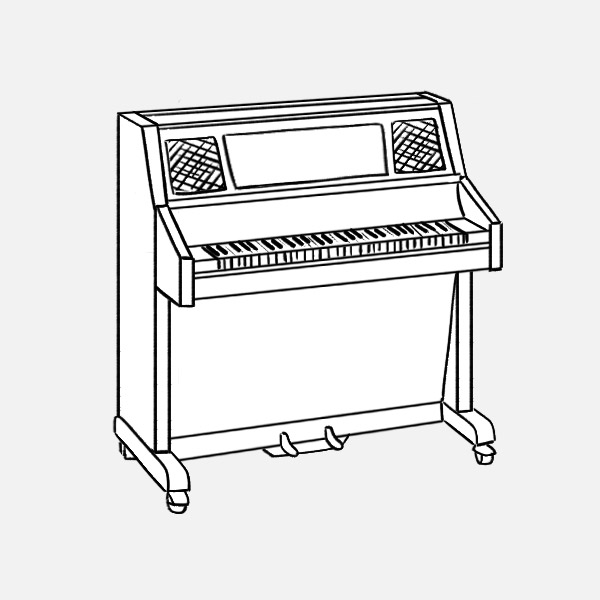

Эпизодически в симфоническом оркестре используется челеста. Инструмент внешне похож на маленькое пианино. Звук у нее хрупкий и прозрачный, напоминающий слабый звон колокольчиков.

Фортепиано

Фортепиано как типично оркестровый (не солирующий) инструмент – явление довольно редкое. Своим ярким тембром оно вносит определенную свежесть, часто «прорезая» звучание оркестра (Первая симфония Шостаковича, «Петрушка» Стравинского).

Орган

В грандиозных по замыслу симфонических произведениях иногда используется орган – гигантский многотембровый инструмент, отличающийся богатством колористических и динамических качеств.

Таково в общих чертах строение современного симфонического оркестра.

Симфонический оркестр

Симфони́ческий орке́стр — большой коллектив музыкантов для исполнения академической музыки преимущественно западноевропейской традиции. Сложился (количество участников, состав инструментов) в эпоху ранней венской классики в связи с появлением нового крупного жанра — классической симфонии (отсюда специфическое название). Позднее «симфонической» стала называться вообще всякая музыка для данного инструментального состава — в том числе и созданная композиторами мировых национальных школ.

Содержание

Характеристика

Cимфонический оркестр состоит из инструментов, история которых неразрывно связана с историей музыки Западной Европы. Музыка, которая пишется в расчёте на симфонический оркестр (также называемая «симфонической»), как правило, принимает во внимание стиль (жанровую специфику, музыкальный язык, вплоть до ограничений, налагаемых конструктивными особенностями данного инструмента [1] ), сложившийся в рамках европейской музыкальной культуры.

Оркестр полной величины, требуемый некоторыми масштабными произведениями XIX и XX веков, может включать в себя до 110 музыкантов. Оркестры малого состава могут состоять из не более чем пятидесяти исполнителей: такие коллективы или работают в малых городах, где существование полномасштабного оркестра экономически нецелесообразно, — или специализируются на исполнении более ранней музыки, рассчитанной на небольшие составы, и сочинений, предназначенных композиторами для более камерного музицирования, и могут называться камерными оркестрами. Иногда для обозначения размеров оркестра используется количество представленных в нём инструментов каждого семейства деревянных духовых: оркестр, в котором играют два флейтиста, два гобоиста и т. д., называют па́рным, оркестр с тремя флейтистами и т. д. — тройным.

Исторический очерк

Истоки симфонического оркестра прослеживают в европейском инструментальном музицировании XVI века, связывая его историю с совершенствованием струнных инструментов. В эпоху барокко оркестр нельзя было представить без клавесина, нередко в состав входили лютня, мандолины. Йозеф Гайдн своим творчеством ввёл классический состав симфонического оркестра. Это — духовые парного состава, литавры и струнный квинтет.

В начале XIX века в большом симфоническом оркестре было увеличено количество струнных, расширен качественный состав духовых и ударных, во многих случаях вводилась арфа, реже фортепиано и орган. Большое значение для формирования современного симфонического оркестра принадлежит Бетховену.

До начала XIX века дирижер во время исполнения сам играл — например, на скрипке. Однако постепенно дирижеры отказались от подобного совмещения.

Состав Симфонического Оркестра в музыке

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Состав Симфонического Оркестра

Нередко композиторы пользуются ансамблем трех флейт. В качестве примера можно привести танец пастушков из «Щелкунчика» Чайковского.

Малый кларнет.

Малый кларнет пришел в симфонический оркестр из военно-духового. Впервые его использовал Берлиоз, поручив ему искаженную «тему возлюбленной» в последней части «Фантастической симфонии». К малому кларнету нередко обращались Вагнер, Римский-Корсаков, Р. Штраус. Шостакович.

АЛЬТ и способ игры на нем очень напоминают скрипку, так что, если не заметить разницы в размерах (а сделать это очень сложно: альт заметно больше скрипки), то их легко можно перепутать. Считается, что тембр альта уступает скрипке в блеске и яркости. Тем не менее, этот инструмент имеет и свои неповторимые достоинства: он незаменим в музыке элегического, мечтательно-романтического характера. В виртуозном отношении альт почти так же совершенен, как и скрипка, однако большие размеры альта требуют от исполнителя соответствующей растяжки пальцев и физической силы.

Альт далеко не сразу получил подобающую ему роль среди инструментов оркестра. После расцвета полифонической школы Баха и Генделя, когда альт был равноправным членом струнной группы, ему начали поручать подчиненный гармонический голос. Альтистами в те времена становились обычно неудавшиеся скрипачи. В произведениях Глюка, Гайдна и отчасти Моцарта альт используется только как средний или нижний голос оркестра. Лишь в творчестве Бетховена и композиторов-романтиков альт приобретает значение мелодического инструмента.

Своим признанием альт во многом обязан выдающимся скрипачам прошлого столетия, особенно Паганини, который играл на альте в квартете и выступал в сольном концерте. Позднее Берлиоз вводит в свою симфонию «Гарольд в Италии» партию солирующего альта, поручив ему характеристику Гарольда. После этого отношение композиторов и исполнителей к альту начало меняться. Вагнер в «Тангейзере», в сцене, которая называется «Грот Венеры», пишет для альта невероятно трудную по тому времени партию. Еще более виртуозно трактует солирующий альт Р. Штраус в симфонической картине «Дон-Кихот». Альтам часто поручают мелодический голос вместе с виолончелями, скрипками или же вполне самостоятельно, как, например, во втором действии «Золотого Петушка» Римского-Корсакого во время танца Шемаханской царицы.

ТРУБА вошла в оперный оркестр с момента его зарождения; в «Орфее» Монтеверди уже звучало пять труб.

В XVII и первой половине XVIII века для труб писали очень виртуозные и высокие по тесситуре партии, прообразом которых были партии сопрано в вокально-инструментальных сочинениях того времени. Для исполнения этих труднейших партий музыканты времен Персела, Баха и Генделя пользовались обычными в ту эпоху натуральными инструментами с длинной трубкой и мундштуком особого устройства, позволявшим с легкостью извлекать самые высокие обертоны. Труба с таким мундштуком называлась «кларино», то же название получил в истории музыки и стиль письма для нее.

Во второй половине XVIII века, с изменением оркестрового письма, стиль кларино был забыт, и труба стала по преимуществу фанфарным инструментом. Она была ограничена в своих возможностях подобно валторне, и оказалась в еще худшем положении, так как расширяющие звукоряд «закрытые звуки» не употреблялись на ней из-за их дурного тембра. Но в тридцатых годах XIX века, с изобретением вентильного механизма, началась новая эра в истории трубы. Она стала хроматическим инструментом и через несколько десятков лет вытеснила натуральную трубу из оркестра.

Тембру трубы несвойственна лирика, зато героика ему удается как нельзя лучше. У венских классиков трубы были чисто фанфарным инструментом. Те же функции они часто выполняли и в музыке XIX века, возвещая начало шествий, маршей, торжественных празднеств и охот. Больше других и по-новому пользовался трубами Вагнер. Их тембр почти всегда связан в его операх с рыцарской романтикой и героикой.

Труба знаменита не только своей силой звука, но и выдающимися виртуозными качествами.

КАБАЦА

Вначале этот инструмент афро-бразильского происхождения был популярен в оркестрах латиноамериканской музыки, откуда и получил свое дальнейшее распространение. Внешне кабаца напоминает вдвое увеличенный маракас, покрытый сеткой с нанизанными на нее крупными бусами. Исполнитель держит инструмент в одной руке и либо просто бьет по нему пальцами другой руки, либо касательным движением ладони прокручивает сетку с бусами. В последнем случае случае возникает шуршащий, более продолжительный звук, напоминающий звук маракасов. Одним из первых кабацу использовал Слонимский в «Концерте-буфф».

Какие группы симфонического оркестра вам известны

Австрийский композитор, одна из важнейших фигур в европейской музыке. Кроме того, Малер — один из самых выдающихся и влиятельных дирижеров XX века. Автор девяти симфоний и целого ряда вокальных сочинений, он заставил мир увидеть роль дирижера в исполнительском процессе.

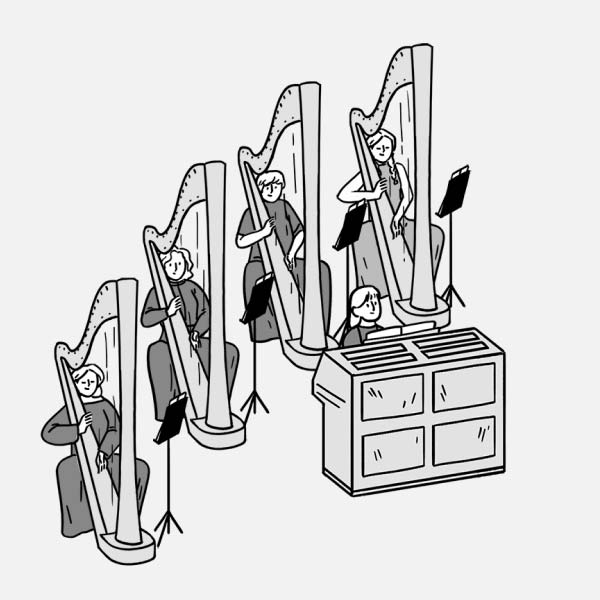

Оркестр Малера

Симфонический оркестр, для которого писал Густав Малер, — вершина многовекового развития оркестра и по количеству участников, и по разнообразию и сложности исполнения как для каждого отдельного музыканта, так и для всего коллектива, не исключая самого дирижера.

С историческим развитием, особенно в течение XIX века, состав оркестра постоянно увеличивался. Этот процесс был связан с желанием композиторов усилить выразительность, колорит, выровнять звуковой баланс между разными группами инструментов. «…С обогащением содержания неизбежно вырастают и выразительные средства», — писал Малер.

Ко времени Малера в оркестре сложились группы сходных по тембру инструментов: струнных смычковых, деревянных духовых, медных духовых, ударных и клавишных инструментов. Последние две часто объединяются в группу украшающих, или дополнительных, инструментов.

В зависимости от авторского замысла в процессе исполнения той или иной группе поручается определенная функция — вести мелодию или басовую партию, длить одну ноту или всю гармонию, быть подголоском или создавать ритмическую основу.

Однако специфическое малеровское слышание звукового мира как непрерывного движения повлияло и на своеобразие его оркестрового мышления. Структура его оркестра лишь внешне сохраняет деление на тембровые группы. По сути, это многоголосие, комплекс разнородных по тембрам голосов и их соединений. Функция тембров-голосов становится универсальной, и каждый голос по мере надобности выполняет все функции.

Вторая особенность — отказ от единого тембрового колорита всех частей музыкальной формы: в оркестровом изложении Малера окраска музыкальных фраз постоянно меняется, как если бы один текст произносили разные люди и разными интонациями.

Нередко состав расширяется за счет введения различных малоупотребительных инструментов, например альтового тромбона, басовой трубы или молота, как в Шестой симфонии.

Малер мастерски пользуется огромными составами, однако для него характерно и стремление к предельной камерности, ансамблевости звучания. Если до него композиторы в основном увеличивали численность инструментов ради усиления масштаба звучания, то малеровский обширный состав — для большей свободы использования различных тембровых сочетаний, колористических и динамических комбинаций. Его оркестр может быть то мощным, то прозрачным, то густым и массивным, то легким и нежным, но никогда не бывает перегруженным.

«Инструментовка создана не для того, чтобы добиваться звуковых эффектов, а для того, чтобы ясно выразить все, что мы хотим сказать», — писал Малер. Он стремился говорить о природе и человеке, о жизни и смерти.

Шестая симфония

Симфония № 6 ля минор была завершена в 1904 году и впервые исполнена в Эссене в 1906 году. На премьере Малер дирижировал сам. Мрачный характер симфонии закрепил за Шестой название «Трагическая». Друг композитора Виллем Менгельберг, один из лучших интерпретаторов его музыки, писал Малеру: «В ней передана потрясающая драма в звуках, титаническая борьба героя, гибнущего в страшной катастрофе». Но сам автор намеренно не хотел давать отправную точку для понимания симфонии: «…ничего не стоит такая музыка, о которой слушателю нужно сперва сообщить, какие чувства в ней заключены и, соответственно, что он сам обязан почувствовать!»

Для решения своих художественных задач Малер использует здесь несколько новых для его времени приемов. Так, чтобы сделать голос более рельефным, Малер часто прибегает к изменению звучности у медных и деревянных духовых. Например, это игра закрытым звуком у валторн, когда музыкант заслоняет раструб рукой и тем самым немного понижает звук. Или игра на медных инструментах раструбом вверх, что усиливает громкость и яркость звука: в XIX веке такой прием использовался только в кульминации, у Малера же он стал рядовым. Новшеством было применение коровьих колокольчиков. Малер писал об этом приеме: «Большинство слушателей понимают это новшество неправильно. Речь здесь не идет о достижении поразительного эффекта звучания, а о том, чтобы найти звуковой символ для выражения чувства удаленности от земли, полнейшего одиночества». как знак судьбы Малер использует молот — глухие удары невероятной силы.

Струнные у Малера, например в финале Шестой симфонии, используются как сильнейшее средство для достижения трагической экспрессии. Арфа не мыслится как декоративный, украшающий инструмент, окутывающий оркестровое звучание пышной многозвучностью, — она здесь имитирует литавры, отдаленно звучащий колокол, pizzicato (звук извлекается щипком струны) струнных и фортепиано. Она мыслится как акцентирующе-ритмический и ритмо-тембровый инструмент, для чего часто объединяется с группой ударных инструментов. Малер положил начало новому взгляду на арфу, который был развит в XX веке. В финале Шестой симфонии арфа звучит в низком и среднем регистре — вместе с низким регистром челесты, — таким образом Малер достигает фантастического, ирреального настроения.

В 2004 году в Новосибирске дирижер Теодор Курентзис отобрал в первый состав оркестра — тогда еще камерный — молодых сибирских музыкантов. Одновременно с оркестром был создан хор. Постепенно оркестр расширялся, и уже в Перми, где Курентзис возглавил Пермский театр оперы и балета, он превратился в симфонический; приехали первые иностранные музыканты.

С сентября 2019 года musicAeterna работает в Санкт-Петербурге как независимый коллектив и продолжает пополняться музыкантами из разных стран мира. Поскольку оркестр играет музыку разных эпох — от барокко до современной академической музыки, — количество музыкантов в нем будет отличаться от классического состава симфонического оркестра в 90 человек за счет музыкантов, специализирующихся отдельно на современных или на исторических инструментах.

Одна из особенностей коллектива — то, что оркестр играет стоя (за исключением тех инструментов, на которых это сделать технически невозможно), так, как играют солисты. Это дает больше энергии и свободы во время исполнения и позволяет установить более тесный контакт между музыкантами.

Инструменты

Это самая обширная по разнообразию и количеству группа инструментов. Все ударные принято делить на две группы: с определенной высотой звука (литавры, колокольчики, ксилофон, вибрафон, маримба, колокола) и без определенной высоты (треугольник, бубен, барабаны, тамтам, тарелки, кастаньеты, трещотки и многие другие).

Количество ударных в оркестре не регламентировано, обычно решение об их составе принимает композитор. Чаще всего используются литавры, большой и малый барабаны, тамтам, колокольчики, треугольник, тарелки.

Роль в оркестре

Поскольку ударные отвечают за ритм, а ритм непосредственно связан с выражением эмоций, ударные напрямую задействованы в создании психологической атмосферы произведения. Кроме того, ударные украшают оркестр благодаря колоссальному разнообразию тембровых и звукоподражательных возможностей, хотя их роль и не столь разнообразна, как у струнных или духовых.

Отличие от других групп

Иерархия внутри группы

Все ударники умеют играть на всех инструментах, но, если в составе оркестра больше одного ударника, на литаврах играет отдельный исполнитель. Обычно музыканты разделяются следующим образом: один играет на мелких инструментах (малом барабане, бубне, треугольнике), другой — на крупных (тарелках, большом барабане, тамтаме). Если задействованы колокольчики и ксилофон, добавляется еще один исполнитель, который по необходимости в промежутках помогает играть на инструментах, находящихся в ведении других музыкантов. По мере увеличения количества ударных инструментов растет и число играющих на них музыкантов.

Количество исполнителей

Не соответствует количеству инструментов. Литавр обычно может быть от двух до 16, исполнителей — от двух до 10. Обычно на каждого литавриста приходится по четыре литавры.

Разновидности

В современном симфоническом оркестре обычно используются литавры четырех размеров.

Роль в оркестре

Литавры — очень подвижный и отзывчивый инструмент. Им подвластны самые затейливые ритмы с разными динамическими оттенками и разной скоростью. Именно литавры создают основу ритмического рисунка звучащего произведения. Звучание литавр прекрасно соединяется с любыми другими инструментами оркестра. Например, с pizzicato (звук извлекается щипком струны) виолончелей и контрабасов они сливаются почти в единую звучность. Значение литавр не ограничивается динамической и ритмической ролями — они часто дублируют басовый голос и даже могут участвовать в мелодии.

Особенности

Литавры никогда не используются поодиночке — минимум парой, и всегда упоминаются во множественном числе.

На протяжении звучания произведения, во время игры всего оркестра, музыкант может менять настройку литавр на определенную высоту — это требует от него большого мастерства и тонкого слуха.

Литаврист играет палочками с головками из разных материалов — это дает большое разнообразие характера и громкости звучания. Чаще всего головка сделана из пробки или твердого дерева, которая обтянута фильцем (валяной шерстяной тканью). Звук зависит как от количества слоев фильца, так и от силы его натяжения на головку.

Один литаврист может извлечь за один раз максимум два звука на двух литаврах.

Количество исполнителей

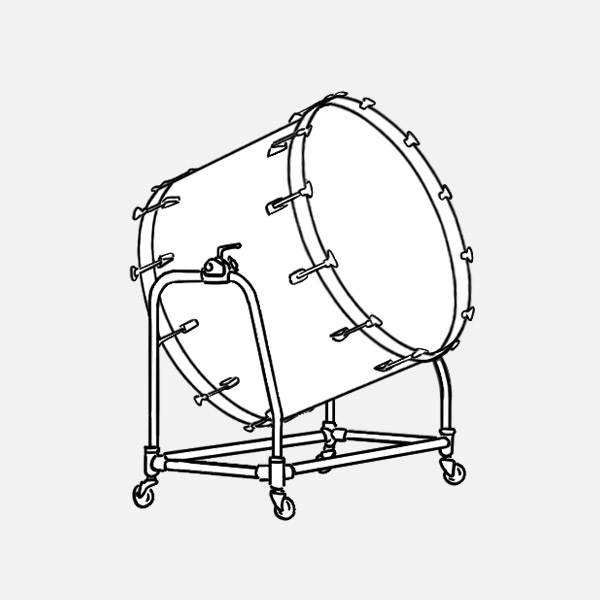

Роль в оркестре

Большой барабан применяется для получения определенных эффектов в динамике, ритмике и колористике. Нот в его партии совсем немного: чем реже он звучит, тем сильнее его действенность. По силе звука большой барабан превосходит любой другой оркестровый инструмент. Основной прием игры на нем — простой крупный ритм и одиночные удары в огромном динамическом диапазоне, от глухого отдаленного до подобного пушечным выстрелам звучания.

Особенности

Относится к инструментам без определенной высоты звука. Часто играет вместе с тарелками.

Количество исполнителей

Роль в оркестре

У ксилофона очень характерный резкий, щелкающий звук, поэтому он используется только в тех моментах, где этого требует музыкальная задача (сказочные, гротескные или механистичные звуки).

Ксилофон — очень виртуозный инструмент. На нем блестяще получаются гаммы и другие звуковые последовательности, основанные на чередовании ударов двух палочек.

Особенности

Относится к инструментам с определенной высотой звука. На ксилофоне играют двумя легкими деревянными палочками с жесткими головками.

Инструменты

Валторна, труба, тромбон, туба.

Роль в оркестре

Медные духовые звучат в нижнем и среднем участках оркестрового диапазона и играют роль основы, своеобразного фона для инструментов, исполняющих мелодию, — особенно в tutti, когда весь оркестр звучит вместе. Впрочем, меди может быть поручено и соло — мощные характерные или яркие рельефные возгласы.

Валторны мягкостью тембра примыкают к деревянным духовым и прекрасно сочетаются со струнными, поэтому чаще других заняты в различных комбинациях инструментов. Трубы, тромбоны и тубу чаще приберегают для кульминаций. Исключение составляет использование труб и тромбонов с сурдиной — специальным приспособлением, приглушающим или ослабляющим звук, — когда композитору краска важна больше, чем сила.

Отличие от других групп

Медь уступает смычковым и деревянным духовым в виртуозности, но в эмоциональной выразительности она превосходит все прочие инструменты силой звука. У медных духовых — блестящая звучность, яркий тембр и, в отличие от деревянных духовых, однородный звук. Унисон нескольких инструментов одного вида звучит еще более рельефно и значимо.

Иерархия внутри группы

Внутри группы медных духовых нередко образуются два четырехголосных ансамбля, состоящие из квартета валторн и квартета тяжелой меди (туба и три тромбона).

Количество исполнителей

Обычно от двух до 24.

Роль в оркестре

Валторна — самый поэтический инструмент среди медных духовых. Хотя валторны относятся к медным духовым инструментам, по тембру и силе звука они занимают промежуточное положение между деревянными духовыми и остальными медными.

Из-за полного, благородного бархатного звучания валторне поручают певучие выразительные соло, а объединяясь с виолончелями, этот инструмент отвечает за гармоническую основу оркестрового звучания. Валторнам хорошо удается не только играть складывающиеся в аккорд долгие звуки, для которых нужно длинное дыхание, но и быстро менять повторяющиеся ноты.

Особенности

При игре валторна обычно расположена раструбом назад, и публика слышит звук инструмента отраженным от различных поверхностей.

Иерархия внутри группы

Первый и третий валторнисты специализируются на верхнем регистре, второй и четвертый — на низком. При большем количестве музыкантов этот принцип сохраняется. По высоте и характеру звучания вся группа подстраивается под первого валторниста; также он играет все соло (однако иногда соло по традиции поручают и третьему валторнисту). В некоторых случаях в состав группы вводят дополнительного музыканта — либо для усиления звучности одного из голосов, либо чтобы он играл партию первой валторны в tutti, когда весь оркестр играет вместе, а у первого валторниста была возможность отдохнуть.

Количество исполнителей

Обычно от двух до шести.

Разновидности

Роль в оркестре

Самый характерный и самый высокий представитель группы медных духовых. Сила, блеск, яркость тембра, большие технические возможности позволяют широко и многообразно использовать инструмент. Лирические высказывания на трубе — редкое исключение. Ее стихия — героика, музыка фанфарного, призывного, торжественного характера.

Особенности

У трубы настолько мощный звук, что она способна прорезать полный оркестр, а звучание трубы с сурдиной (грушевидной вставкой в раструб инструмента) может быть и пронзительным, и таинственным и часто используется для создания эффекта эха.

Количество исполнителей

Разновидности

Теноровый и басовый тромбоны.

Роль в оркестре

Тромбон занимает в оркестре особое положение — сила и мужественность его звучания незаменимы, особенно в кульминационных моментах. Трио тромбонов звучит как три мужских зычных голоса, им часто поручают особо значимые музыкальные фразы, которые должно быть слышно сквозь звучание всего оркестра. Вместе с тубой три тромбона образуют квартет тяжелой меди, которому свойственно хоральное звучание. Также тромбон занят в аккомпанементе или длении одной ноты.

Особенности

Во время игры на инструменте происходит огромный расход воздуха, технически он не очень подвижен. Мелодии на тромбоне требуют от исполнителя серьезного напряжения.

Количество исполнителей

Обычно от одного до трех.

Разновидности

Теноровая, басовая, контрабасовая.

Роль в оркестре

Туба — басовый инструмент, самый низкий в группе медных духовых. Соответственно, ее роль — устойчивая и ясная основа любой гармонии. И в квартете тяжелой меди, и в оркестре в целом. Иногда выступает с короткими соло в характерных ролях, а также в кульминационных драматических моментах.

Особенности

Инструмент требует огромного расхода воздуха, музыканту часто приходится менять дыхание на каждой ноте. С появлением в симфоническом оркестре тубы завершилось формирование его классического состава.

Инструменты

Флейта, гобой, кларнет, фагот, флейта-пикколо, английский рожок, кларнет-пикколо и другие — всего до 15 разновидностей инструментов, различных по звучанию.

Роль в оркестре

Деревянным духовым поручают мелодию или линию, требующую особо выпуклого характерного звучания. Их соло часто носят характер лирического высказывания, негромкого голоса, к которому хочется прислушаться.

Отличие от других групп

Иерархия внутри группы

Хотя все исполнители на духовых инструментах считаются солистами и у них, как у струнных, нет лидера-концертмейстера, внутри группы существует своя иерархия: более сложные партии поручаются первым инструментам каждого вида — первому кларнету, первому гобою, флейте или фаготу. Аккомпанирующую функцию или педальную (когда инструменты играют одну ноту) выполняют все свободные от соло инструменты в зависимости от того, какая окраска звука нужна в данный момент.

Количество исполнителей

Обычно от двух до пяти.

Разновидности

Флейта, флейта-пикколо, альтовая флейта.

Роль в оркестре

Флейта — самый подвижный инструмент среди духовых. С особым блеском и легкостью ей удаются виртуозные пассажи. Флейтовые соло отличаются холодной поэтичностью, легкостью, воздушностью и подвижностью. Композиторы часто используют как выразительный прием звучание ансамбля трех флейт.

Регистры флейты отличаются по звучанию: нижний — таинственный, стеклянный; средний — светлый и поэтичный; верхний отличается яркостью и блеском, а самые верхние ноты — пронзительны. В tutti (когда весь оркестр играет вместе) флейтам обычно поручается верхний голос на октаву выше других инструментов, что придает звучанию оркестра яркость и свежесть.

Особенности

Игра на флейте требует большого расхода воздуха, поэтому на ней трудно исполнять длинные ноты и широкие мелодии.

Тембр флейты беден обертонами (это высокие призвуки, обогащающие тембр звука), что делает его матовым и холодным.

Флейта-пикколо звучит еще выше обычной флейты; ее свистящий резкий звук отличается огромной силой и блеском. Этот миниатюрный инструмент способен прорезать звучание всего оркестра. Ее сфера применения — острохарактерные пронзительные или гротескные эпизоды и в качестве самого верхнего голоса в tutti.

Количество исполнителей

Обычно от двух до пяти.

Разновидности

Гобой, английский рожок (альтовый гобой).

Роль в оркестре

Благодаря конструктивным особенностям гобой никогда не меняет строй, поэтому именно по нему настраивает звучание первая скрипка, а за ней — весь оркестр. Гобой обладает очень своеобразным тембром и выделяется среди других деревянных духовых экспрессивностью и остротой звучания; это самый заметный инструмент среди них. Роль его в основном играть сольные проникновенные, эмоциональные мелодии.

Регистры гобоя отличаются по звучанию: нижний — грубоватый, верхний — крикливый, а средний — свежий, нежный, трогательный. Именно для среднего композиторы пишут соло, а верхний используется в комических и характерных эпизодах.

Особенности

Преимущество гобоя перед другими духовыми — экономный расход воздуха, что дает возможность поручать им длинные музыкальные фразы или ноты без смены дыхания.

Альтовый гобой, или английский рожок, больше гобоя, богаче нижними нотами. Тембр — сочный, пряный, меланхоличный, томный. Его сфера применения — пасторальные, идиллические соло и восточный колорит.

Количество исполнителей

Обычно от двух до пяти.

Разновидности

Кларнеты в строях B (си-бемоль), A (ля), C (до), кларнет-пикколо, бас-кларнет.

Роль в оркестре

Кларнету доступно всё — и пение, и виртуозные пассажи. Соло он использует в наиболее проникновенной поэтической лирике, а также в трагических или мрачно-фантастических эпизодах. Кларнет-пикколо c его ярким, сильным визгливым звуком применяется для усиления оркестровой звучности и как характерный инструмент. Например, Малер регулярно использует его в иронических эпизодах (с пометкой «дерзко»). Бас-кларнету поручаются драматические соло в низком регистре.

Особенности

У кларнета существует больше всего разновидностей. Они отличаются размером, строем и, соответственно, оттенком звучания (чем выше — тем ярче; чем ниже — тем мягче).

Из-за особого строения мундштука кларнет требует очень малого расхода воздуха, поэтому ему доступны длинные мелодии на одном дыхании. Также это единственный из деревянных духовых инструментов, способный на гибкое изменение силы звука. На всем диапазоне ему удается и очень громкая, и очень тихая звучность и, главное, постепенное усиление и ослабление звука.

Количество исполнителей

Обычно от двух до пяти.

Разновидности

Роль в оркестре

Тембр фагота своеобразный, меняется на протяжении диапазона звучания: внизу — очень мощный, грозный; вверху — меланхоличный и патетический. Соответственно, диапазон поручаемых ему соло очень широкий — от траурных и жалобных до саркастических и гротескных. Сфера пародии, юмора, фарса — его конек. Фагот хорошо сливается с другими тембрами, способен маскироваться, усиливая их звучность. Фаготы часто объединяются вместе с валторнами и виолончелями, играя нижний басовый голос.

Особенности

Фагот требует большого расхода дыхания, поэтому в низком регистре долго и громко играть на нем крайне утомительно. Техника игры на фаготе допускает большую виртуозность — лучше, чем другим духовым, ему удаются мелодические скачки и отрывистое звучание.

В зависимости от творческого замысла композитора в состав симфонического оркестра могут включаться самые разные инструменты — от органа и мандолины до электрофона (волн Мартено). Кроме того, есть инструменты-индивидуалисты, такие как арфа, которые не принадлежат ни к какой группе, но последние 200 лет являются почти постоянными участниками большого состава оркестра.

Клавишные инструменты обычно также не составляют отдельной группы в оркестре, хотя в некоторых произведениях встречается сразу по два их представителя (например, рояль и челеста). Также не стоит забывать о том, что композитор может включить в партитуру хор или отдельные голоса, и они с полным правом будут названы музыкальными инструментами.

Количество исполнителей

Разновидности

Роль в оркестре

Роль челесты напрямую связана с ее уникальным тембром — нежным, хрустальным, необыкновенной красоты. Композитор использует ее звучание для создания атмосферы волшебства.

Челеста играет либо соло, либо в ансамбле с другими инструментами и придает общей звучности чудесный небесный колорит.

Особенности

На челесте невозможно играть громко, ее динамический диапазон — от pianissimo до piano, то есть от «очень тихо» до «тихо».

Количество исполнителей

Обычно от одного до семи.

Роль в оркестре

Роль арфы колористическая — она отвечает за красочность оркестрового звучания. Ей чаще всего поручают эффектные соло. В других случаях она аккомпанирует инструментам оркестра. В tutti (когда играет весь оркестр) блестящая звучность нескольких арф придает нарядность общему звучанию.

Особенности

Исполнение мелодии на арфе в составе оркестра скорее исключение из правил. Обычно ее сфера — аккорды или скольжение по струнам, украшающее общее звучание. Удвоение состава арф влияет не столько на громкость и силу звука, сколько на объем, красоту и нарядность.

Иерархия внутри группы

Инструменты

Скрипки, альты, виолончели, контрабасы.

Роль в оркестре

Струнные — ведущая группа, и по количеству, и по значению в оркестре. У каждого из струнных инструментов свой собственный тембр, но, если этого требует музыка, все вместе они могут превращаться в огромный инструмент с одинаковым звучанием — и в высоких регистрах, и в низких. Группа задействует почти весь звуковой диапазон оркестра в семь октав. Именно наличие нескольких групп однородных инструментов, играющих в унисон (первые скрипки, вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы), отличает симфонический оркестр от ансамбля.

Отличие от других групп

Иерархия внутри группы

Концертмейстер и помощник концертмейстера каждой подгруппы струнных всегда сидят за первым пультом. Их выбирают особенно тщательно, поскольку они несут творческую ответственность за звучание группы. Остальные музыканты могут делиться (на тех, кто сидит справа и слева за пультом), если в партитуре указано divisi, то есть «раздельно». Кто какой играет голос, определяет композитор или, если композитор не определил, дирижер.

В целом задача группы — играть максимально синхронно во всех нюансах (штрихах), которые определяют дирижер и концертмейстер.

Количество исполнителей

Обычно от семи до 24 пультов (пар).

Роль в оркестре

Благодаря своим богатым техническим и выразительным возможностям скрипки используются очень разнообразно. Разделенные в оркестре на две самостоятельные группы — партии первых и вторых скрипок, — они используются в ведущих и второстепенных планах, в массе и соло.

У первых скрипок обычно роль главного (верхнего) мелодического голоса, а вторым скрипкам поручается вторая мелодическая линия, нижний голос. Нередко вторые скрипки вместе с другими струнными аккомпанируют первым скрипкам. В отдельных случаях композиторы делят первые и вторые скрипки на две, три и более партий, чтобы звучание было еще прозрачнее и насыщеннее.

Особенности

У скрипок выдающиеся технические возможности, а в подвижности, гибкости, легкости и способности передавать множество оттенков экспрессии им нет равных.

Количество исполнителей

Обычно от двух до 10 пультов (пар).

Роль в оркестре

Звук альта более глухой, чем у скрипки и виолончели. Ему часто поручают исполнять мелодию соло или в дуэте с виолончелями или скрипками; также у альта могут быть другие роли — педальная (когда одна нота тянется долго) и аккомпанирующая. Как инструмент, играющий в составе оркестра мелодию, альт незаменим в музыке элегического, романтического характера.

Особенности

В виртуозном отношении альт совершенен почти так же, как и скрипка, но требует большей растяжки пальцев и физической силы музыканта.

Количество исполнителей

Обычно от двух до восьми пультов (пар).

Роль в оркестре

В оркестре виолончель относится к инструментам нижнего регистра — ей часто поручают басовый голос, аккомпанирующие соединения с другими низкими инструментами (контрабас, фагот, валторны, тромбоны). Однако прежде всего виолончель — мелодический инструмент, ее тембр ближе всего к звучанию человеческого голоса. Звук виолончели отличается сочным, густым тембром.

Группу виолончелей часто делят на несколько голосов, достигая напряженного звучания. Но существует и огромное количество виолончельных соло с оркестром (в этом отношении виолончель уступает разве что скрипке); иногда используется также ансамбль солирующих виолончелей.

Особенности

По техническим возможностям виолончель немного уступает скрипке. Она принадлежит к числу ножных инструментов: исполнитель ставит ее между коленями, упирая металлический шпиль в пол. Это единственный из струнных инструментов, на котором невозможно играть стоя.

Количество исполнителей

Обычно от одного до шести пультов (пар).

Роль в оркестре

Самый глубокий и низкий голос оркестрового диапазона. Создает фундамент звучания струнных, а вместе с фаготом, басовым тромбоном или тубой — и всего оркестра. Часто в мелодических линиях используется дуэт контрабаса с виолончелями.

Особенности

Единственный из струнных, у кого одни и те же ноты, взятые на разных струнах, звучат одинаково. Из-за своих размеров требует очень хорошей растяжки пальцев.

Инструмент

Роль в оркестре

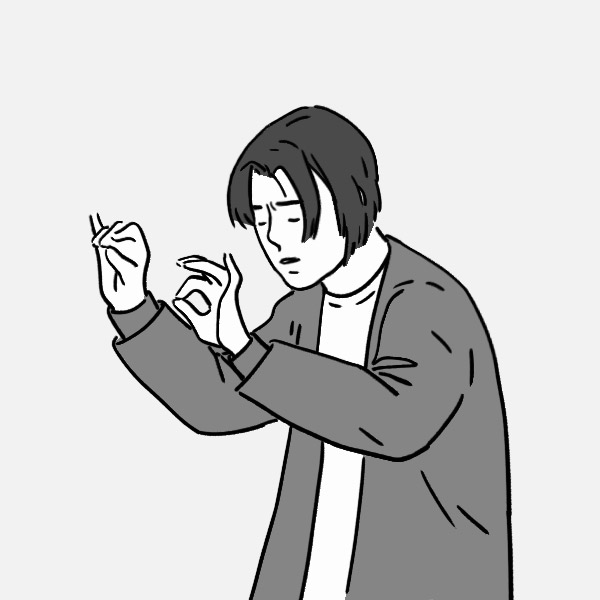

В основных европейских языках слово «дирижировать» (лат. dīrigere) значит «направлять». Первая обязанность дирижера — чтобы музыканты не «разошлись», вместе начали и окончили произведение, играли все в одном темпе и ритме, вовремя вступали после пауз и т. п. (долгое время задачи дирижера этим и ограничивались). Для этого существует целая система дирижерских знаков — взмахов палочки и/или руки. Но ошибочно сводить задачу дирижера только к этой внешне направляющей роли.

Дирижеру нужно самому понять и почувствовать замысел музыкального произведения, а потом передать его оркестру, добиться от музыкантов выполнения своих намерений. Дирижер должен вдохнуть жизнь в нотные знаки, заключенные в партитуре. При этом он обязан следовать указаниям композитора и стремиться верно передать его намерения.

На репетициях, которые не менее важны, чем выступление, дирижер разучивает произведение с оркестром, следит, чтобы его намерения выполнялись, объясняет или показывает, как он понимает музыку. Но оркестр разучивает произведение и до появления дирижера за пультом: каждый музыкант учит трудные места своей партии; концертмейстеры, руководители оркестровых групп, проводят групповые репетиции.

Необязательно, но часто дирижер является и художественным руководителем оркестра. Он определяет стратегию творческого развития оркестра, репертуар, то, с какими другими дирижерами оркестру предстоит играть и какие музыканты войдут в его состав.

Особенности

Дирижеру необходимо широкое музыкальное образование, умение свободно читать оркестровую партитуру, большой кругозор в истории музыки и искусства, выдающиеся природные способности, особенно музыкальный слух и память: стоя за пультом, дирижер должен услышать каждую ноту музыкального произведения. Помимо чисто музыкальных качеств, дирижер должен обладать темпераментом и способностью передать свое понимание музыки другим людям — музыкантам оркестра и слушателям в зале.

Дело дирижера — внушить всем артистам оркестра единое ощущение музыки, объединить их своей волей и из ста индивидуальностей создать коллектив, единый организм. Главное средство, при помощи которого он передает свои намерения оркестру, — дирижерский жест. Это своеобразный язык, международная система знаков, которую понимают все музыканты.

Как в любом случае, когда нужно управлять большим количеством людей, дирижеру приходится завоевывать доверие коллектива и преодолевать его сопротивление, чтобы сто с лишним человек захотели последовать за ним. Во время репетиций и на концерте дирижер одновременно следит за 20–30 линиями голосов. Он должен понять, что идет не так, на ходу анализировать и находить решение, как это исправить и как донести до музыкантов задачу так, чтобы они не просто выполнили инструкцию, а захотели это сделать.