какие группы клеток называют тканями

§4. Ткани растений

1) Используя текст параграфа, заполните таблицу.

Взаимосвязь строения и функции тканей

| Название ткани | Особенности строения | Выполняемые функции |

| Образователная | Состоит из плоно прилегающих друг к другу клеток, которые делятся в течении всей жизни | Обеспечивает рост растения |

| Основная | Клетки содержат хлоофилл | Создание и накопление веществ |

| Покровная | Состоит из плотно сомкнутых между собой клеток. В корнях и стеблях деревев эти клетки мертвые, одревесневшие | Защищает снаружи все органы растения |

| Проводящая | В стенках проводящих элементов имеютс поры и сквозные отверстия, облегчающие перемещение веществ | Обеспечивает передвижение растворенных веществ от корня к листьям и от листев к корню |

| Механическая | Образована клетками с очень прочными клеточными стенками | Благодаря ей клетки могут переносить большие механические нагрузки |

2) Ответьте на вопросы. Какие группы клеток называют тканями?

Сходные по строению и функциям.

* Что характерно для клеток растений, образующих различные виды тканей?

Плотная клеточная стенка, большие вакуоли, наличие хлорофилла.

* Зависит ли жизнедеятельность всего организма растения от функций клеток? Постарайтесь доказать свое мнение.

Да. Клетки, объединяясь в ткани, работают взаимосвязано. Из тканей выстроены жизненно важные органы растения.

ГДЗ учебник по биологии 6 класс Пасечник. §5. Вопросы. Номер №2

Какие виды тканей известны у растений?

Решение

Совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих общее происхождение, строение и выполняющих определённые функции, называют тканью. Выделяют несколько видов растительных тканей: покровные, основные, механические, проводящие и образовательные.

Покровные ткани выполняют защитную функцию. Они образованы живыми или мёртвыми клетками с плотно сомкнутыми, утолщёнными оболочками. Эти ткани находятся на поверхности корней, стеблей, листьев. Покровную ткань, состоящую из живых клеток, называют кожицей. Она имеет вид тонкой прозрачной плёнки, покрывающей органы растения. Со временем на некоторых органах растений вместо кожицы образуется пробка. Клетки пробки мёртвые, полые, имеют утолщённые оболочки. Они надёжно защищают органы растения от неблагоприятных условий жизни.

Механические ткани придают прочность растениям. Они образованы группами клеток с утолщёнными оболочками. У некоторых клеток оболочки одревесневают. Часто клетки механической ткани удлинённые и имеют вид волокон.

Проводящие ткани образованы живыми или мёртвыми клетками, которые имеют вид трубок. По ним передвигаются растворённые в воде питательные вещества. Последовательно соединённые мёртвые полые клетки, поперечные перегородки между которыми исчезают, образуют сосуды проводящей ткани. Удлинённые безъядерные живые клетки, последовательно соединённые между собой, поперечные перегородки, которых имеют отверстия (т.е. похожи на сито), образуют ситовидные трубки проводящей ткани.

Основные ткани занимают пространство между покровными, механическими и проводящими тканями. Они состоят из живых клеток. Различают несколько видов этих тканей в зависимости от того, какую функцию выполняют их клетки. Основная их функция — синтез и запасание различных веществ.

Клетки образовательных тканей имеют небольшие размеры, тонкую оболочку и относительно крупное ядро. Они делятся, образуя новые клетки, из которых формируются другие ткани.

Нашли ошибку?

Если Вы нашли ошибку, неточность или просто не согласны с ответом, пожалуйста сообщите нам об этом

ГДЗ биология 8 класс Колесов, Маш, Беляев Дрофа Задание: 8 Ткани

Стр. 48. Вопросы в начале параграфа

№ 1. Из какой ткани состоит кожа, стенки полости рта, ушные и носовые хрящи?

Из эпителиальной ткани – стенки полости рта и кожа. Из соединительной – носовые и ушные хрящи.

№ 2. Можно ли ушную раковину считать тканью?

Ушная раковина состоит из нескольких групп тканей – соединительной и эпителиальной.

Стр. 55. Вопросы

№ 1. Что называют тканью?

Тканью принято называть совокупность клеток, которые имеют общее происхождение, занимают, свойственное им, положение в организме, выполняют одну или несколько функций.

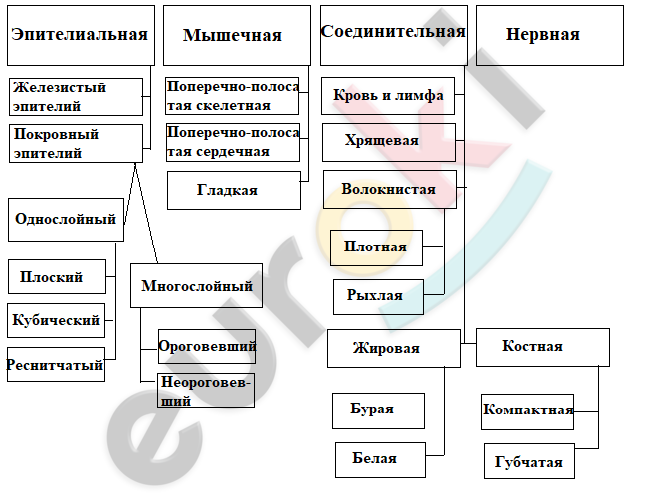

№ 2. Какие ткани вы знаете? Составьте и заполните схему «Многообразие тканей».

№ 3. Чем соединительные ткани отличаются от эпителиальных?

Соединительные ткани встречаются в оболочках органов, которым приходится сильно растягиваться. Например, в кровеносных сосудах, желудке или в матке. Они обладают высокой способностью к регенерации и имеют общую особенность – присутствие развитого межклеточного вещества, которое определяет механическое свойство ткани. В них есть клетки, которые способны бороться с разными микроорганизмами.

Эпителиальные или покровные ткани образуют наружные слои кожи, выстилают внутреннюю поверхность дыхательных путей, кровеносных сосудов и мочеточников.

№ 4. Какие виды эпителиальной и соединительной ткани вы знаете?

Эпителиальная ткань образована плотно прижатыми между собой клетками. Виды эпителия: кубический, плоский, мерцательный, цилиндрический эпителий.

Клетки соединительной ткани разные по форме. Они окружены развитым межклеточным веществом, которое может быть в виде жидкости, волокон, хрящей или костных пластинок. Виды такой ткани: жировая, костная, хрящевая и волокнистая соединительная.

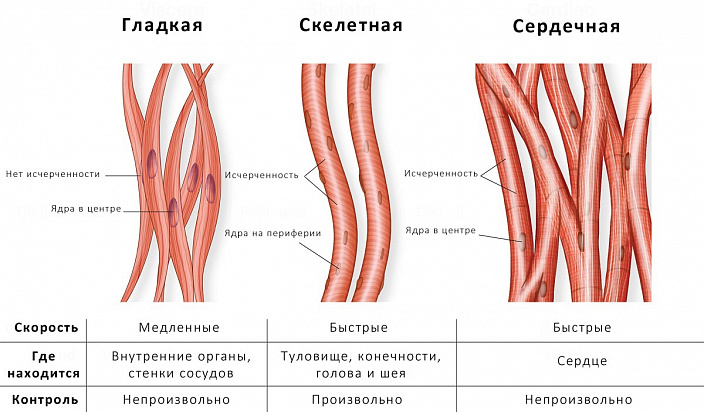

№ 5. Какими свойствами обладают клетки мышечной ткани — гладкой, скелетной, сердечной?

Возбудимость и сократимость – общие свойства всех клеток мышечной ткани. Гладкая мышечная ткань не управляется по желанию человека. Ее сокращение происходит автоматически. Скелетная мышечная ткань сокращается только тогда, когда к ней приходят электрические импульсы из соответствующих отделов нервной системы. Сердечная мышечная ткань представляет собой цепочку особых мышечных клеток – кардиомиоцитов.

№ 6. Какие функции выполняют клетки нейроглии?

Вспомогательные клетки нейроглии или глиоциты выполняют несколько функций: опорную, защитную, электроизолирующую и питательную.

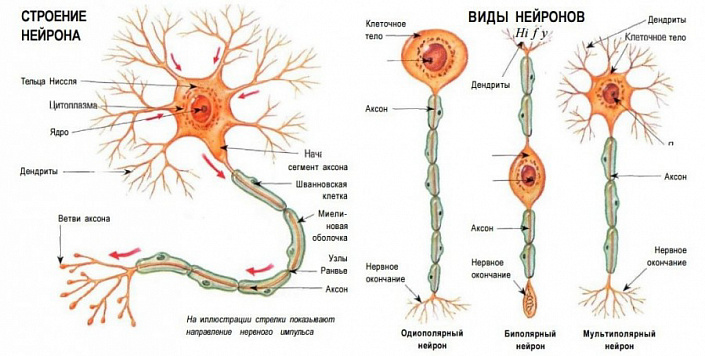

№ 7. Каково строение и свойства нейронов?

Строение нейрона простое – тело, которое называют сомой, и отростки. В теле нейрона расположено ядро и основные клеточные органоиды. Нейроны отличаются высокой возбудимостью и проводимостью.

№ 8. Сравните дендриты и аксоны. В чём их сходство и в чём принципиальные отличия?

Дендриты – это отростки, которые необходимы для передачи возбуждения к телу нейрона. Есть нейроны, у которых только один дендрит. Но большая часть нейронов имеет по несколько коротких древовидно разветвленных дендритов.

Аксоны – это длинные отростки, необходимые для передачи информации от тела нейрона к рабочему органу или следующему нейрону. Каждый нейрон имеет только один аксон.

Сходство дендритов и аксонов в том, что они являются отростками нервной клетки и выглядят, как волокна разной длины.

№ 9. Что такое синапс? Расскажите о принципах его работы.

Синапс – это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Необходим он для передачи нервного импульса между двумя клетками. При этом в процессе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала может регулироваться.

Передача импульс происходит электрическим путем с помощью прохождения ионов из одной клетки в другую или химическим путем с использованием медиаторов.

По знакам действия выделяют возбуждающие и тормозные синапсы. Возбуждающие синапсы способствуют проникновению возбуждения в постсинаптической клетке. Тормозные синапсы, наоборот, предотвращают или прекращают появление этого возбуждения и препятствуют дальнейшему распространению импульса.

Стр. 56. Задания

№ 1. Отыщите у себя или у своих знакомых на коже шрамы. Определите, из какой ткани они состоят. Объясните, почему они не загорают и отличаются по структуре от здоровых участков кожи.

Поверхность шрамов отличается от поверхности обычной кожи. Они белые, синеватые, полупрозрачные и иногда даже имеют легкий блеск. Состоят шрамы исключительно из соединительной ткани, в клетках которой отсутствует меланин. Именно поэтому эти участки на теле не темнеют на солнце и никак не меняются по истечению времени.

№ 2. Посмотрите под микроскопом образцы эпителиальных и соединительных тканей. С помощью рисунков 16 и 17 расскажите об их строении.

Под микроскопом можно увидеть, что эпителиальная ткань отличается толстой оболочкой. У нее имеется небольшое количество межклеточного вещества. Тогда, как у соединительной ткани присутствует большое количество межклеточного вещества, что способствует высокой регенерации.

№ 3. На рисунке 20 найдите тело нейрона, ядро, дендриты и аксон. Определите, в каком направлении по отросткам пойдут нервные импульсы, если клетка будет возбуждена.

При возбуждении клетки нервный импульс всегда будет двигаться по направлению от тела этой клетки к синапсам по аксону.

№ 4. Известно, что грудную и брюшную полости разделяет диафрагма, участвующая в дыхании. Из гладких или поперечнополосатых мышц она состоит? Задержите дыхание, сделайте произвольный вдох и выдох и ответьте на этот вопрос.

Диафрагма, участвующая в дыхании, состоит из гладкой мышечной ткани.

№ 5. Существует множество классификаций нейронов. Некоторые из них вам уже известны. Используя дополнительные источники информации, предложите другие классификации, отличные от представленных в учебнике.

Классификация нейронов по функциям:

Двигательные – отвечают за передачу информации к двигательным органам.

Рецепторные – отвечают за восприятие информации от рецепторов.

Вставочные – отвечают за передачу информации к двигательным органам от рецепторных нейронов и обратно.

Классификация нейронов по количеству отростков:

Униполярные – 1 отросток.

Биполярные – 2 отростка.

Мультиплярные – много отростков.

Истонноуниполярные – 1 отросток.

Псевдоуниполярные – 1 отросток, хотя изначально их было 2.

Классификация нейронов по локализации:

Периферические – находятся в нервных узлах.

Центральные – находятся в центральной нервной системе.

© 2021Copyright. Все права защищены. Правообладатель SIA Ksenokss.

Адрес: 1069, Курземес проспект 106/45, Рига, Латвия.

Тел.: +371 29-851-888 E-mail: [email protected]

Ткани: анатомия, особенности строения и выполняемые функции

В организме человека присутствует более двух сотен различных видов клеток, каждая из которых уникальна. Разделить их на группы, именуемые тканями, позволяет схожее строение и происхождение, а также выполняемые функции. Ткани — это следующая после клеток иерархическая ступень анатомии человека. Они представляют собой симбиоз клеток и межклеточного пространства, структура которых позволяет выполнять возложенные на них функции, поддерживая тем самым нормальную жизнедеятельность организма.

У человека выделяют 4 вида тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную. Каждая из них образуется в результате дифференцировки клеток в процессе формирования организма. В чём заключаются особенности анатомии тканей, как они взаимодействуют и какие функции выполняют? Анатомическая справка поможет разобраться в этих вопросах!

Анатомия ткани человека: от однородных клеток к высокодифференцированному организму

Образование тканей, поддержание их формы и выполнение общих функций — сложный процесс, запрограммированный в организме молекулами ДНК. Именно благодаря генетической информации клетки способны к дифференцировке — биохимическому процессу, в результате которого изначально однородные единицы приобретают специфические особенности, позволяющие им впоследствии выполнять определённые функции. Благодаря этому процессу в организме появляются 4 вида тканей со схожей анатомией и физиологией.

Примечательно, что после дифференцировки клетки тканей сохраняют присущие им особенности даже в новой среде. Чтобы это доказать, в 1952 году специалисты Чикагского университета провели наглядное исследование, разделив клетки куриного эмбриона и культивировав их в специальных ферментах. В результате этого опыта образовались новые колонии, но при этом реакции и «поведение» клеток в новой структурной среде были типичными для конкретного вида ткани, из которой они изначально произошли.

Чтобы понять, как взаимодействуют клетки в человеческом организме, рассмотрим анатомию тканей более подробно.

Эпителий

Эпителиальная ткань образует наружные покровы организма — кожу и слизистые оболочки, выстилает внутренние полости органов и участвует в формировании желёз. Эпителиальные клетки плотно прилегают друг к другу, сплетаясь в единую прочную структуру. Между ними практически не присутствует межклеточное вещество. Такое строение позволяет эпителию справляться с возложенными на него функциями, среди которых:

Благодаря особой структуре эпителиальные ткани способны к быстрой регенерации. Даже при серьёзном повреждении они постепенно восстанавливаются, образуя колонии новых клеток в травмированных местах.

Особенности анатомии эпителиальной ткани позволяют разделить её на два подвида:

Кроме того, эпителий классифицируется по типу клеток, присутствующих в его составе. Исходя из этого критерия, выделяют кубический, плоский, ресничный, цилиндрический и другие подтипы.

Соединительная ткань

Название этого типа тканей отражает её суть и функциональные особенности. Соединительная ткань включает разнообразные клеточные структуры и большое количество межклеточного вещества, состоящего из аморфной массы, коллагеновых, белковых и эластиновых волокон. Такое строение позволяет ей заполнять все имеющиеся промежутки между функциональными единицами организма — органами и другими тканями. Также она может выполнять питательную, защитную, опорную, пластическую, транспортную и другие функции в зависимости от расположения.

Соединительной тканью представлено более 50 % от общей массы человека. В зависимости от анатомического расположения её классифицируют на следующие виды:

Плотная волокнистая ткань содержит высокий процент коллагена и эластина, благодаря чему способна сохранять текущую форму. Из неё образуются сухожилия, связки, фасции мышечных волокон и надкостница (поверхностный слой костей). Рыхлая ткань, напротив, включает высокий процент аморфного вещества, поэтому способна заполнять собой любое необходимое пространство. Совместно с плотной тканью она формирует дерму кожи и оболочку кровеносных сосудов.

Ретикулярная ткань похожа на своеобразную сеть из отростчатых клеток и волокон. Она занимает ключевое место в процессах кроветворения и совместно с плотной и рыхлой соединительной тканью образует печень, красный костный мозг, селезёнку и лимфатические узлы.

Жировая ткань также относится к соединительной. Адипоциты — жировые клетки — выстилают внутренние органы, обеспечивая дополнительную амортизацию между ними. Кроме того, жировая ткань присутствует в подкожной клетчатке и выполняет депонирующую функцию, сохраняя жиры для последующего расщепления в условиях дефицита энергетических ресурсов.

Скелетные образования, представленные соединительной тканью, образуют костные и хрящевые структуры. Костная ткань более плотная, поскольку её межклеточное вещество содержит до 70 % минеральных солей. Благодаря этому кости скелета отличаются высокой прочностью и устойчивостью. Хрящевая ткань более гибкая, поскольку в её составе превалируют эластиновые и коллагеновые волокна. Из неё образуются суставные поверхности, кольца, поддерживающие форму дыхательных путей, ушная раковина и другие хрящи человеческого организма.

Мышечная ткань

К группе мышц относятся волокна, способные реагировать на возбуждение, сокращаться и расслабляться в зависимости от обстоятельств. Каждая отдельная группа мышц имеет определённую, чаще вытянутую, форму и отделена от других специальной сумкой — фасцией. Благодаря их ритмичному последовательному сокращению тело человека способно принимать любую допустимую позу и передвигаться в пространстве. Кроме того, мышечная ткань обеспечивает сокращение стенок некоторых внутренних органов, включая сердце, тем самым поддерживая выполнение многих жизненно важных функций.

Как и другие виды тканей, мышечная имеет свою классификацию:

Нервная ткань

Нервные волокна являются связующим звеном между различными частями организма и окружающей средой, благодаря чему вся анатомическая система работает слаженно и синхронно. Они способны реагировать на возбуждение и проводить нервные импульсы за считанные доли секунд, обеспечивая молниеносную реакцию человека на изменения, происходящие внутри него или действующие извне.

Отдельные клетки нервной системы (нейроны) сплетаются в единую сеть, распространяющуюся на весь организм, посредством отростков двух типов — дендритов и аксонов. Дендриты принимают нервный импульс и передают его к телу нейрона, а аксоны, наоборот, испускают его другим клеткам. Этот процесс происходит мгновенно, благодаря чему возникший импульс быстро достигает конечной цели.

В зависимости от влияния, которое оказывают нейроны на конечную цель, они делятся на несколько видов:

Небольшие щелевидные промежутки между нейронами заполняет нейроглия — межклеточное вещество нервной ткани. Она выполняет питательную, защитную и изоляционную функцию по отношению к структурным единицам ткани.

Так ли важна анатомия ткани?

Несмотря на кажущееся однообразие, ткани человеческого организма имеют свои особенности, формирующиеся ещё в процессе эмбриогенеза. От того, насколько полноценно каждая из них будет выполнять возложенные функции, зависит результат их сбалансированного взаимодействия — полноценная жизнедеятельность организма. Более подробное изучение анатомии тканей позволяет понять, как органы и системы взаимодействуют друг с другом, на чём базируется их работоспособность и как добиться самого важного момента — поддержания их здоровья и функциональности.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Ткани человека

Автор статьи Зыбина А.М.

Ткань – это совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих схожее строение, происхождение и выполняемые ими функции. В организме человека выделяют 4 типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную.

Эпителиальные ткани делятся на два типа: покровные и железистые. Основные ее функции:

Расположение и функции эпителиальных тканей весьма разнообразно, поэтому он может образовываться из любого из трех зародышевых листков.

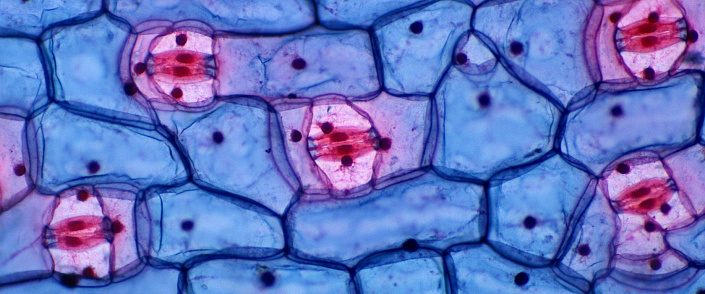

Покровный эпителий (рис.1) отделяет организм от внешней среды и выстилает внутренние органы. Таким образом, он с одной стороны является барьерной, а с другой – обменной тканью. В связи с этим главной особенностью строения эпителия является большое количество плотно сомкнутых клеток и малое количество межклеточного вещества. Эпителий лежит на базальной мембране (слой из белков и полисахаридов), под которой расположена соединительная ткань. В эпителиальной ткани не проходят сосуды. Они располагаются в соединительной ткани и питание осуществляется за счет диффузии газов и питательных веществ.

В зависимости от формы клеток покровный эпителий делится на плоский, кубический и призматический (цилиндрический). Клетки призматического эпителия в зависимости от выполняемых функций могут иметь микроворсинки или реснички (мерцательный эпителий) (рис.2) При этом, сами клетки могут располагаться в один или несколько слоев (однослойный и многослойный эпителий соответственно). Последнее свойство больше присуще плоскому эпителию. Многослойный кубический и призматический эпителии встречаются, но редко, в основном в местах перехода многослойного плоского в однослойный кубический или призматический эпителий.

Многослойный плоский эпителий может быть ороговевающим и неороговевающим. В однослойном эпителии все клетки контактируют с базальной мембраной. Если внутри однослойного эпителия клетки одинакового размера и все ядра расположены на одном уровне, то он называется однорядным, если нет – многорядным. Отдельно выделяют переходный эпителий (уроэпителий), выстилающий мочевой пузырь, мочевыводящие пути и аллантоис. Он содержит несколько слоев: базальный, промежуточный, состоящий из грушевидных клеток, покровный, состоящий из крупных клеток, покрытых слизью. Толщина этого эпителия меняется в зависимости от степени растяжения стенки мочевыводящих органов (рис.3).

Рис. 2. Электронные микрофотографии эпителия микроворсинками (а) и с ресничками (б).

Расположение основных видов эпителия следующее:

Многослойный эпителий неоднороден по клеточному составу. Ороговевающий эпителий может иметь до пяти слоев (на примере эпидермиса кожи):

Многослойный плоский неороговевающий эпителий состоит из трех слоев: базального, шиповатого и поверхностного, который сотоит из плоских постоянно отшелушивающийся клеток.

Несмотря на разнообразие строения различных видов эпителия, все они выполняют свои функции и строго контролируют поступление и выведение веществ из организма. Для предотвращения транспорта в организм нежелательных водорастворимых соединений, клетки снабжены плотными контактами, предотвращающими парацеллюлярный (межклеточный) (рис.5) транспорт. В таком контакте мембраны клеток максимально сближены и сшиты белками клаудинами и окклюдинами. При наличии плотного контакта все водорастворимые соединения переносятся строго через клетку, снабженную для них специальными транспортерами или каналами. Липофильные соединения могут свободно проходить через мембрану. Поэтому для защиты от нежелательных липофильных соединений клетки снабжены ABC-транспортерами (AТР binding cassette). Это суперсемейство белков, способных с затратой энергии АТФ переносить самые различные соединения из клетки во внешнюю среду.

Рис.5. Строение плотного контакта (а) и электронная микрофотография плотного контакта (стрелка) между двумя энтероцитами тощей кишки кролика, х 50 000 (по В. А. Шахламову) (б). Источник строения плотного контакта Википедия плотные контакты

Железистый эпителий образует железы внутренней (эндокринные), внешней (эндокринные) и смешанной секреции. Покровный эпителий может содержать в себе множество мелких желез.

Эндокринные железы (рис. 6б) не имеют выводных протоков и окружены капиллярами. Они секретируют биологически активные вещества в кровоток. Экзокринные железы (рис. 6а) имеют выводные протоки и выводят секрет через них во внешнюю среду или полости тела. Железы смешанной секреции состоят из эндо- так и экзокринных частей.

Соединительная ткань является самой распространенной тканью во всем организме (более 50%). Она имеет мезодермальное происхождение. Особенность этой ткани – большой объем межклеточного вещества со сравнительно небольшим объемом клеток. В состав межклеточного вещества может входить коллаген, эластин и минеральные вещества. Соединительная ткань организма находится в нескольких состояниях:

Рис.7. Разнообразие соединительных тканей. Слева направо: рыхлая соединительная ткань, плотная соединительная ткань, хрящ, кость, кровь.

Соединительная ткань имеет сложную классификацию (рис. 8). К ней относят кровь, лимфу, кроветворные ткани, кости, хрящи, связки, жировую ткань и т.д. Разнообразное строение и расположение позволяет ей выполнять разнообразные функции:

Рис. 9. Состав плазмы крови.

Рис. 10. Форменные элементы крови. Слева направо эритроцит, тромбоцит, лейкоцит.

Вторыми по численности являются тромбоциты (рис. 10) (250-350 тыс/мкл). Это небольшие безъядерные пластинки диаметром 2-4 мкм. Это постклеточные структуры, образующиеся из мегакариоцитов, расположенных в красном костном мозге. Они защищают наш организм от избыточной потери крови при травмах.

Самыми малочисленными форменными элементами являются лейкоциты (рис.10). Это группа клеток, обеспечивающих все виды иммунитета. Их численность в крови невелика (4-8 тыс/мл), так как большинство из них мигрирует в ткани или локализуются в иммунных органах.

Лимфа – это прозрачная соединительная ткань, лишенная эритроцитов. Однако, она богата лейкоцитами. По составу лимфа похожа на плазму крови. Функция лимфатической системы – дренаж лишней жидкости, вышедшей из капилляров в ткани и ее возврат в кровоток.

Кроветворные ткани взрослого человека – это красный костный мозг (рис. 11). В эмбриональном периоде кроветворную функцию также могут выполнять селезенка и печень. Красный костный мозг располагается в эпифизах крупных трубчатых костей. Он состоит из ретикулярной соединительной ткани, стволовых клеток и незрелых клеток крови. В среднем, костный мозг составляет примерно 4% массы тела. У детей он полностью занят кроветворением. У взрослых людей примерно половина костного мозга образует кровь, а вторая половина является недеятельной и называется желтым костным мозгом.

Рис. 11. Расположение красного костного мозга.

Волокнистые соединительные ткани могут быть рыхлыми и плотными.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань располагается преимущественно по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, нервов, образует строму многих внутренних органов, а также подслизистую, подсерозную и адвентициальную оболочку.

Плотная волокнистая соединительная ткань благодаря хорошо развитым волокнистым структурам выполняет в основном опорную и защитную функции. В ее межклеточном веществе преобладают волокна. Соединительнотканные волокна могут переплетаться в разных направлениях (неоформленная плотная волокнистая ткань), или располагаться параллельно друг другу (оформленная плотная волокнистая ткань).

Неоформленная плотная волокнистая соединительная ткань оплетает нервы и окружает органы. Эта ткань образует склеру глаза, надкостницу и надхрящницу, волокнистый слой суставных капсул, сетчатый слой дермы, клапаны сердца, перикард и твердую мозговую оболочку. Оформленная плотная волокнистая соединительная ткань образует сухожилия, связки, фасции, межкостные мембраны.

Жировая ткань (рис. 12) состоит из клеток (адипоцитов), в которых запасены жировые капли и развитого слабо межклеточного вещества (коллагеновые и эластические волокна, аморфное вещество). В цитоплазме адипоцита имеется одна большая капля жира, а ядро и органоиды оттеснены к периферии. Белая жировая ткань составляет 15-20% — у мужчин и 20-25% — у женщин от массы тела.

Новорожденные и дети первых месяцев жизни помимо белой, имеют бурую жировую ткань. С возрастом бурая жировая ткань подвергается атрофии. У взрослых она встречается: между лопатками, около почек и около щитовидной железы. Ядро бурых жировых клеток расположено по центру клетки, а в цитоплазме имеется много мелких капелек жира.

Рис. 12. Гистологические препараты бурой (слева) и белой (справа) жировой ткани.

Ретикулярная соединительная ткань образует селезенку, лимфатические узлы и красный костный мозг. Она является остовом для кроветворных клеток и лимфоцитов. Участвует в регуляции гемопоэза и иммунитета.

Слизистая соединительная ткань состоит из слабодифференцированных клеток – фибробластов и большого количества межклеточного вещества (волокна и аморфное вещество с гиалуроновой кислотой). Она входит в состав пупочного канатика зародыша. Обеспечивает тургор (упругость) тканей пупочного канатика и предотвращают возможность пережима кровеносных сосудов, питающих зародыш.

Скелетные соединительные ткани делят на костные и хрящевые.

Костная ткань отличается твердостью и прочностью. Эта ткань является важной частью скелета. Она состоит из костных клеток – остеобластов, которые откладывают большое количество межклеточного вещества и, замуровывая себя, утрачивают способность к делению, и превращаются в остеоциты. Пространство вокруг остеоцита называют лакуной. Межклеточное вещество содержит коллагеновые волокна, пропитанные неорганическими соединениями, среди которых превалируют фосфаты кальция. Костные клетки располагаются концентрически вокруг Гаверсова канала, в котором проходят кровеносные сосуды, питающие кость. Гаверсов канал с расположенными вокруг клетками называется остеон и является структурной единицей кости (рис. 13, 14). Направление остеонов зависит от нагрузки, действующей на кость.

Костная ткань обновляется в течение всей жизни. Разрушение старой кости осуществляют остеокласты, мигрирующие по гаверсову каналу. Новую костную ткань строят остеобласты.

Рис. 14. (компактное вещество диафиза трубчатой кости, поперечный срез). Видны остеоны (1) и вставочные костные пластинки (6). В остеоне хорошо различимы канал остеона (2), концентрические костные пластинки (3), костные полости или тельца (лакуны, содержащие остеоциты) (4), спайная линия (5). Окраска по Шморлю. Источник http://vmede.org/sait/?page=7&id=Gistologija_atlas_boi4uk_2008&menu=Gistologija_atlas_boi4uk_2008

Хрящевая ткань, по сравнению с костью, содержит больше воды и органических веществ, и меньше минералов. Клетки хрящевой ткани, или хондроциты, расположены в полостях (лакуны) и окружены межклеточным веществом. Различают три вида хряща:

Рис. 15. Гистологические срезы гиалинового (а), эластического (б) и волокнистого (в) хрящей.

Мышечные ткани выполняют двигательную функцию. Важным их свойством является способность к возбуждению и сокращению. Мышечные ткани имеют мезодермальное происхождение. Различают три типа мышечных тканей: скелетные, гладкие и сердечные.

Скелетные мышцы образованы цилиндрическими волокнами длиной 1-40 мм и толщиной 0,1 мкм. Клетки многоядерные и имеют поперечно-полосатую исчерченность (рис. 16). Исчерченность появляется благодаря упорядоченному расположению сократительных волокон в клетке. В совокупности они образуют саркомер – функциональную и сократительную единицу мышцы (рис. 17). Тонкие волокна называются актин, толстые – миозин. Актин прикрепляется к Z-пластинке и является пассивной частью саркомера. Миозин обладает АТФазной активностью и активно участвует в сокращении. Он имеет головки, с помощью которых он прикрепляется к актину и сближает актиновые волокна во время сокращения. Такое строение ткани позволяет совершать быстрые и сильные сокращения, однако, скелетная мускулатура относительно быстро утомляется. Под действием импульсов из ЦНС она сокращается и позволяет осуществлять произвольные движения и перемещения тела в пространстве.

Рис. 16. Схематичное строение (а) и гистологический срез (б) поперечно-полосатой скелетной мышцы.

Рис. 17. Схема строения и работы (а) и электронная микрофотография (б) саркомера.

Гладкие мышцы – это одноядерные клетки веретенообразной формы, не имеющие исчерченности. Сокращение этих клеток осуществляется за счет актина и миозина, однако, их распределение отличается от скелетных мышц (рис. 18). Сократительные фибриллы в клетках гладких мышц расположены по диагонали и прикрепляются к плотным тельцам. Из-за отсутствия параллельного расположения сократительных волокон, поперечно-полосатая исчерченность в этих клетках отсутствует. В отличие от скелетной мускулатуры, энергия АТФ расходуется не на каждый гребок миозина, что позволяет расходовать энергию более экономно.

Гладкие мышцы располагаются преимущественно в стенках органов и сосудов и управляются с помощью непроизвольной вегетативной нервной системы.

Рис. 18. Схема строения и сокращения (а) и гистологический срез (б) гладкой мышцы.

Сердечная мышца состоит из одноядерных клеток, имеющих поперечно-полосатую исчерченность. Миофибриллы располагаются вдоль клеток и образуют саркомеры. Для быстрой и эффективной передачи электрического импульса с одной клетки на другую, на границе клеток располагаются щелевые контакты, или коннексоны. Они соединяют цитоплазмы соседних клеток каналом так, что ионы могут свободно перемещаться из клетки в клетку. Концентрируясь на полюсах, щелевые контакты образуют вставочные диски (рис. 19).

Рис. 19. Гистологический срез сердечной мышцы. Стрелками обозначены вставочные диски и щелевыми контактами.

Сердечная мускулатура, как очевидно из названия, образует стенку сердца.

Нервная ткань образует все отделы нервной системы. Она имеет эктодермальное происхождение. Основные характеристики нервной ткани – это способность к восприятию, проведению и передаче нервных импульсов. Она состоит из нервных клеток, или нейронов, и клеток нейроглии (рис. 20).

Рис. 20. Строение нервной ткани.

Нейрон является структурно-функциональной единицей нервной системы. Он состоит из (рис. 21):

Рис. 21. Строение нейрона.

Таким образом, нейрон может передавать импульс только в одном направлении. Он получает множество сигналов по дендритам, затем, они передаются на тело, и, далее, на аксон. Аксон с дендритом образует специальный контакт, который называют синапсом (рис. 22).

Рис. 22. Строение синапса.

Передача информации с аксона на дендрит в синапсе осуществляется с помощью химических веществ, которые называются нейромедиаторами, или нейротрансмиттерами.

Клетки нейроглии – это совокупность вспомогательных клеток нервной системы. Их делят на микроглию и макроглию.

Микроглиальные клетки происходят от клеток-предшественников макрофагов. Таким образом, их происхождение отличается от всех остальных клеток нервной ткани. Они способны к фагоцитозу чужеродных частиц головного мозга, а также играют важную роль в развитии и регенерации ЦНС.

Макроглия включает несколько типов клеток: астроциты, олигодендроциты и эпендимальные клетки.

Астроциты – это звездчатые клетки с большим количеством отростков. Они поддерживают и разграничивают нейроны на группы, регулируют состав межклеточной жидкости, запасают питательные вещества, регулируют рост, развитие, репарацию и активность нейронов, участвуют в удалении нейромедиатора из щели, образуют гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Астроциты обеспечивают жизнедеятельность нейронов и делают их жизнь максимально комфортной.

Олигодендроциты – это клетки ЦНС, обеспечивающие миелинизацию аксонов. Миелин – это электроизолирующая оболочка, ускоряющая проведение нервного импульса. Миелин образуется как плоский вырост мембраны олигодендроцита, который многократно наматывается на аксон. В периферической нервной системе клетки, выполняющие аналогичную функцию называются Шванновскими клетками.

Эпендимальные клетки выстилают стенки желудочков головного мозга и спинномозговой канал. Это клетки с ресничками, биение которых обеспечивает циркуляцию ликвора. Также они способны выполнять секреторную функцию.