какие гранаты использовались в великой отечественной войне

Ручные противотанковые гранаты времен Второй мировой войны

Специальные противотанковые гранаты начала Второй мировой войны представляли собой фугасные тяжелые снаряды и являлись наследниками тяжелых гранат использовавшихся для разрушения препятствий в Первую мировую войну. Разработке и введению данных гранат способствовал опыт боев советско-финской войны. Поначалу отрабатывали сравнительно легкую гранату, однако ее пробивное (вернее – проламывающее) действие равное 10 миллиметрам было явно недостаточным. В 1940 году на вооружение РККА поступила РПГ-40 ударного действия. Данная граната была создана М.И. Пузыревым в ГСКБ-30 при заводе №58 им. К.Е. Ворошилова (данное конструкторское бюро, возглавляемое Н.П. Беляковым, по разработке гранат стало головным). РПГ-40 имела тонкостенный цилиндрический корпус, и была способна пробивать 20-миллиметровую броню. В рукоятке размещался инерционный запал мгновенного действия имеющий ударниковый механизм и предохранительную чеку. В осевой канал корпуса перед броском через отверстие в крышке вставлялся детонатор (по образцу РГД-33 – ручной осколочной гранаты). На корпусе размещали инструкцию по применению гранаты. Однако уже вскоре граната по «бронебойному» действию перестала удовлетворять требованиям ПТО – после взрыва на поверхности брони толщина которой превышает 20 миллиметров она образовывала только вмятину, не вызывая с внутренней стороны опасных отколов брони.

В 1941 году Пузырев на основе данной гранаты создал РПГ-41 имеющую 1400-граммовый заряд взрывчатого вещества и повышенной до 25 миллиметров бронепробиваемостью. Но уменьшившаяся дальность броска широкому применению РПГ-41 не способствовала. Фугасные гранаты рекомендовалось метать по ходовой части, гусеницам, на крышу моторного отделения или под башню танка. У солдат фугасные противотанковые гранаты получили прозвище «Танюша». Данные гранаты также предназначались для «разрушения прочных закрытий». Партизанами он широко использовали во время диверсий и нападений на автоколонны.

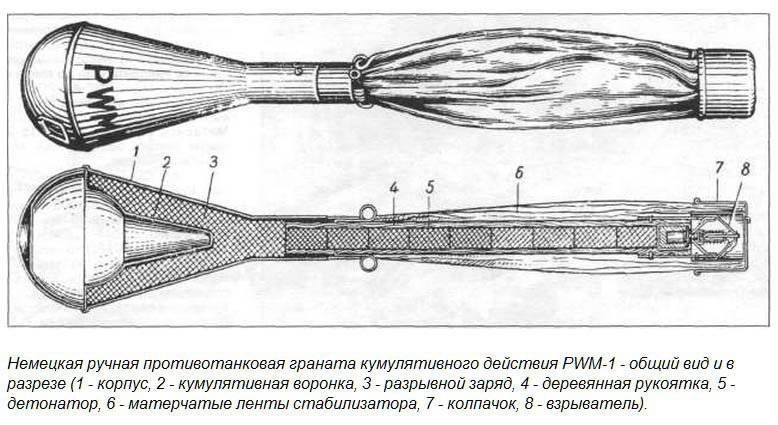

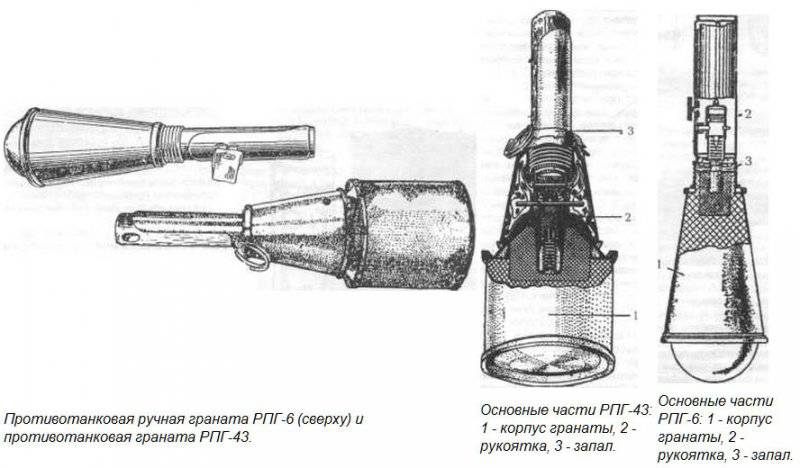

В 1943 году с небольшим промежутком на вооружении армии СССР появилась ручная кумулятивная граната РПГ-43, а Германии – PWM-1(L).

Корпус гранаты имел коническую крышку и плоское дно. Под крышкой находилось пружина запала и жало. В съемной рукоятке вмещался инерционный запал, предохранительный механизм и двухленточный стабилизатор. Уложенный стабилизатор прикрывал колпак. Перед броском необходимо было снять рукоятку и поджать его пружину вращением запала. Рукоятка вновь присоединялась, предохранительный шплинт выдергивался за кольцо. После броска предохранительная планка отлетала, колпак стабилизатора с рукоятки сползал, вытягивая стабилизатор, при этом взводился запал. Стабилизатор обеспечивал минимальный угол встречи и правильный полет гранаты – вперед головной частью.

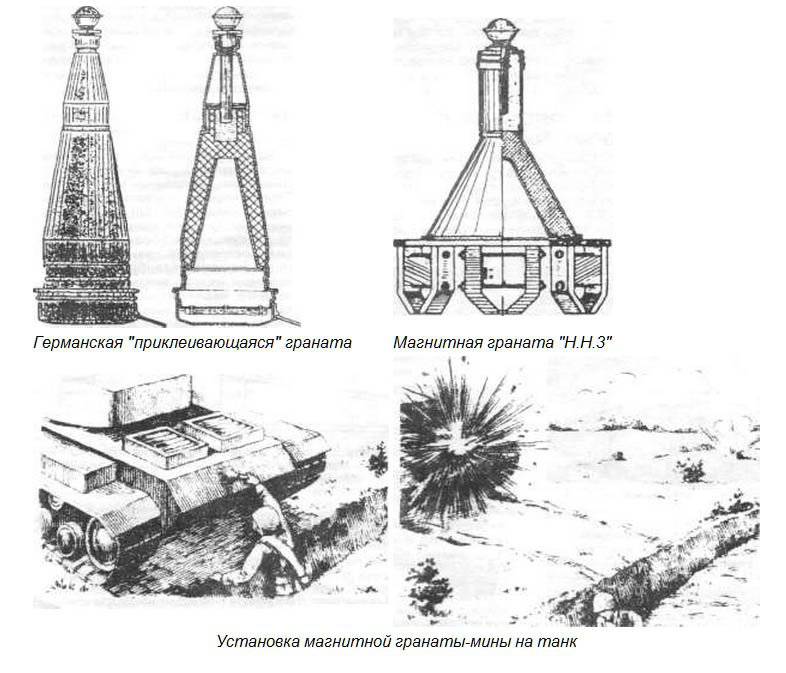

Появление немецких танков Pz.VI «Тигр», Pz.V «Пантера» и тяжелого танка-истребителя «Элефант» в боях на Курской дуге потребовало повышения бронепробиваемости гранат до 120 мм. Конструкторы Н.С. Житких, Л.Б. Иоффе, М.З. Полевиков в Московском филиале НИИ-6 НКБП разработали кумулятивную гранату РПГ-6. В данной гранате угадывались черты немецкой PWM-1(L). Войсковые испытания были проведены в сентябре 1943 года, и уже в конце октября она была принята на вооружение. У РПГ-6 был каплевидный корпус с зарядом (две шашки) и дополнительный детонатор. Рукоятка имела инерционный взрыватель, капсюль-детонатор и ленточный стабилизатор. Ударник взрывателя блокировала чека. Ленты стабилизатора (две короткие и две длинные) укладывались в рукоятке. Для их удержания имелась предохранительная планка. Перед броском вынимался предохранительный шплинт. После броска предохранительная планка отлетала, вытягивался стабилизатор, чека ударника выдергивалась – взводился запал. Таким образом, система предохранения у данной гранаты была трехступенчатой (РПГ-43 имела двухступенчатую). В плане технологии главной особенностью гранаты РПГ-6 было отсутствие резьбовых и точеных деталей, широкое применение накатки и штамповки. За счет этого удалось наладить серийное производство гранаты еще до конца года. РПГ-6 по сравнению с РПГ-43, была безопаснее в обращении и технологичнее в производстве. Метались данные гранаты на 15-20 м, бойцу после броска следовало укрыться.

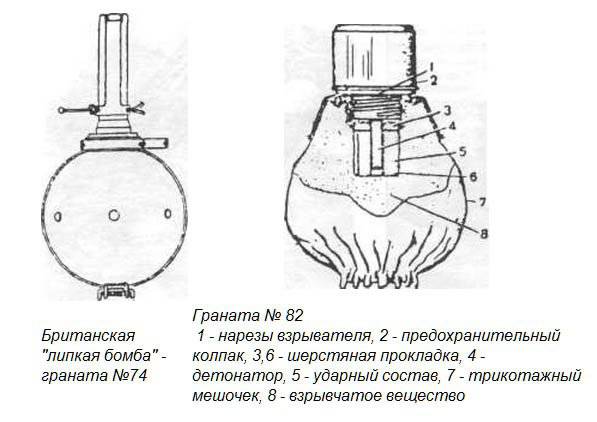

Англичанами также была создана «мягкая» граната: ее корпусом служил трикотажный мешочек, стянутый снизу тесьмой, и заправленный сверху в металлическую крышку. Взрыватель навинчивался на крышку. Взрыватель прикрывался колпачком. № 82 метали на близкие дистанции и она не «скатывалась» с горизонтальной поверхности. Из-за характерной формы ее также называли «Гэмен» («окорок»). Считалось что для поражения танка необходимо попасть двумя такими «окороками» на крышу моторного отделения или башни.

Источник информации:

Журнал «Техника и вооружение» Семен Федосеев «Пехота против танков»

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать /наука, история, политика, творчество/

Вот мы уже с вами узнали Почему гранату Ф-1 называют «лимонкой, но давайте вспомним всю историю создания отечественных гранат.

Первая отечественная осколочная граната была применена российской армией ещё в Русско-Японскую войну под Мукденом. Эта граната была изобретена в 1904 году штабс капитаном Николаем Степановичем Лишиным

Давайте узнаем про эту и другие гранаты подробнее…

Более безопасной стала граната РГ-14, которая применялась Российской армией на полях Первой Мировой Войны. Граната РГ-14, по сравнению с гранатой Лишина, имела меньшие размеры и была более безопасной для бойца. В качестве взрывчатого вещества граната использовала аммонал, тротил, мелинит и состав Фавье. Время горения замедлителя запала составляло 4 секунды.

После Гражданской войны в России на базе французской гранаты F-1 была разработана одна из самых распространённых оборонительных гранат. Граната получила название Ф-1, корпус от французской гранаты остался прежним, но был заменён запал гранаты на запал системы Ф. В. Ковешникова. В 1928 году была принята на вооружение РККА. Позже граната была еще раз доработана — стал использоваться запал УЗРГ-42 с задержкой 3,2-4 секунды. Масса гранаты в зависимости от модификации составляет 600-750 грамм. Радиус поражения до 200 метров.

Намного проще в производстве оказалась граната РГ-41 разработанная в 1941 году конструктором Беляковым. Использовала граната, в отличии от РГД-33 только тротил, а взрыватель детонировал с задержкой 3,2-3,8 сек.

Граната РГ-41 на вооружении Красной армии простояла недолго в силу быстрого создания на замену ей более удобной гранаты РГ-42. С целью увеличения числа осколков и, как следствие, поражающей способности, внутри корпуса гранаты была проложена свернутая в четыре слоя лента из тонкой стали с насечками. Радиус поражения составляет 25-30 метров.

Для более эффективного поражения танков ещё до войны в СССР создавались специальные фугасные гранаты. Одной из первых таких гранат была РПГ-40, пробивавшая броню толщиной до 40 мм. Во время Великой Отечественной Войны граната в основном применялась для разрыва гусениц танков, а также могла использоваться для разрушения укрытий противника.

Позже на базе РПГ-40 была разработана граната РПГ-43. Она обладала значительно меньшим весом и большей бронепробиваемостью. При взрыве гранаты образовалась кумулятивная струя, скоростью около 12000-15000 м/с. При этом давление струи достигает 100000 кгс/см², что при диаметре корпуса в 95 мм достаточно для пробивания 75 мм брони. Вес гранаты составляет 1,2 кг.

Однако у гранаты РПГ-43 было множество недостатков в плане безопасности использования. Их удалось устранить в доработаной гранате РПГ-6. В отличии от предыдущих аналогов, новая граната была ударного типа и детонировала при контакте головной части и цели. Граната могла пробивать броню до 100мм. Граната РПГ-6 была разработана в 1943 году и активно применялась на фронтах Великой Отечественной Войны для поражения тяжелых танков «Тигр», «Пантера», а также самоходных артиллерийских установок типа «Фердинанд» с лобовой броней, составляющей 80-100 мм и более. После войны гранатами РПГ-6 вооружились также страны варшавского договора. В России же граната простояла на вооружении до 1950 года, после чего начала частично сниматься с вооружения.

Для замены РПГ-6 в 1950 году была разработана ручная кумулятивная граната РКГ-3. Как и РПГ-6, граната была ударного действия, но пробивала броню толщиной уже до 150 мм. У гранаты появился матерчатый «хвост» в форме конуса, который стабилизировал гранату в полёте. Существовали модификации, способные пробивать броню толщиной 170- 200 мм.

Для замены РГ-42 в 1954 году была разработана более удобная, лёгкая и не менее эффективная наступательная граната РГД-5. В отличие от своих предшественниц, граната имела корпус круглой формы. В качестве основного взрывчатого вещества используется тротил. Дальность разлёта осколков составляет 30 метров. Запал гранаты универсальный, подходящий также к гранатам РГ-42 и Ф-1. РГД-5 состоит на вооружении Российской армии до сих пор. В Польше производится её копия RGD-5.

Круглую форму корпуса имеют также гранаты РГО и РГН. В гранатах применяется новый запал УДЗС, позволяющий производить подрыв при встрече с любой поверхностью. Для безопасности бойца, подрыв невозможен в первые 1,3-1,8 секунды после броска. Самоликвидация гранаты происходит через 3,2-4,2 секунды. Радиус возможного поражения гранаты РГО достигает 100 метров, РГН — лишь 35 метров.

Специально для подствольных гранатомётов была разработана дульнозарядная граната ВОГ-25. Выстрел выполнен по «безгильзовой» схеме, метательный заряд из пироксилинового пороха П-200 вместе со средством воспламенения располагается в донной части корпуса гранаты. Такая схема позволила упростить конструкцию гранатомета, повысить надежность и боевую скорострельность. Частота поражения мишеней на тактическом поле от разрыва гранаты ВОГ-25 в 3-4 раза выше по сравнению с западными аналогами.

Posts from This Journal by “Оружие” Tag

Давно уже при просмотре голливудских фильмов (да и в обычной жизни) замечаю, что полицейские, бандиты, просто вооруженные граждане очень часто…

Неуправляемая ракета класса «воздух-воздух», оснащенная ядерной боеголовкой, была создана в США в самом начале холодной войны. Одна такая ракета…

Обычно советское оружейное дело ассоциируется с боевым применением их детищ. Однако не стоит забывать, что в СССР была очень популярна спортивная…

Информация об этом журнале

Edited at 2015-07-23 06:50 pm (UTC)

Радиус поражения до 200 метров.

Какие гранаты использовались в великой отечественной войне

|

masterok

masterok