какие города захватили азербайджанцы в карабахе

Нагорный Карабах — история конфликта. Причины вечной войны между Арменией и Азербайджаном в Чёрном саду

Сложные отношения между народами Армении и Азербайджана, веками населявшими Карабах, вылились в многочисленные войны и множество межнациональных столкновений. Рассказываем историю и суть конфликта в Нагорном Карабахе.

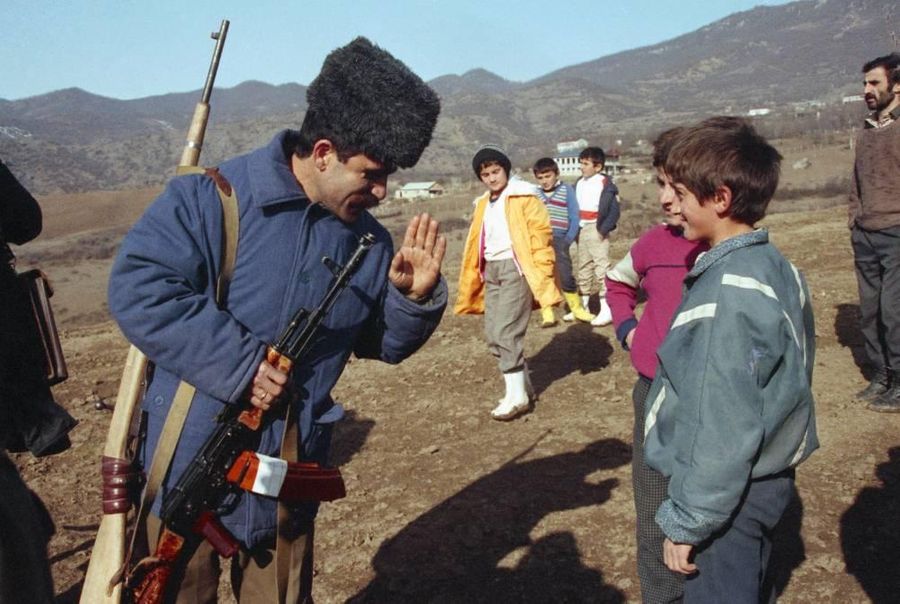

Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

27 сентября в Нагорном Карабахе произошло очередное обострение ситуации. Впервые за последние четыре года конфликтующие стороны возобновили боевые действия. Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Веками населявшие Чёрный сад (именно так переводится с тюркского название Карабах) народы очень быстро переходили от шаткого мира к войне, поскольку и те и другие считали край своим и только своим. За один лишь XX век Карабах пережил три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны.

Кому принадлежит Нагорный Карабах

Вопрос об исторической принадлежности региона является предметом острых споров между армянскими и азербайджанскими историками. Первые со ссылками на античные источники доказывают, что исторически Карабах входил в состав Армянского царства, в то время как вторые утверждают, что он был частью Кавказской Албании и является прародиной азербайджанцев.

Фото © ТАСС / Яшар Халилов

Позднее Карабах попал под власть Сефевидов. После этого территория равнинного Карабаха была исламизирована, но в нагорной части региона преобладало армянское население. В середине XVIII века возникло Карабахское ханство — протекторат Персии. Жёсткое давление тюркских элит вынудило армянское население покинуть родные края. В результате к началу XIX века большую часть жителей ханства составляли уже тюркские народы.

В начале XIX века ханство перешло под протекцию России, а в 1926 году было окончательно включено в её состав. После этого в Карабах устремились миграционные потоки армян из исламских Ирана и Османской империи (и аналогичные потоки тюрок в обратном направлении), благодаря чему в конце XIX века их численность в регионе превысила 40%.

Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Накопившиеся к началу XX века национальные, религиозные и классовые противоречия вылились в кровавую резню, охватившую не только Карабах, но и крупные города Закавказья одновременно с началом революции 1905 года. Успокоить конфликт удалось только после подавления революции, но спокойствие было недолгим.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе в начале XX века

В 1918 году, после Октябрьской революции, от России одна за другой начали отпадать национальные окраины. Армения и Азербайджан провозгласили независимость и сразу же начали активно выяснять отношения друг с другом. Конфликт из-за спорных территорий перерос в очередную кровавую резню и завершился победой Азербайджана, который воспользовался имевшимся козырем — поддержкой Османской империи. Та сформировала азербайджано-турецкую исламскую армию и вторглась на Кавказ, силой заняв спорные территории. Нагорный Карабах заявил о своей независимости в надежде на объединение с остальной частью Армении, однако вскоре его крупнейшие населённые пункты были заняты исламской армией, хотя в регионе сохранилось сильное повстанческое движение.

Но уже через несколько месяцев всё полностью переменилось. Германия и Османская империя капитулировали в Первой мировой, турки ушли с Кавказа, взамен туда прибыли англичане. Осознавая непрочность своего положения и не имея желания вникать в сложнейшие хитросплетения местной истории, они решили оставить всё как есть и отложили окончательное решение вопроса о территориальном размежевании до Парижской мирной конференции. Карабах де-юре остался частью Азербайджанской Демократической Республики.

Фото © ТАСС / В. Пащенко

Это решение привело к возобновлению кровавой межнациональной вражды в спорных регионах. Попытки мирного урегулирования ситуации, предпринятые членами Антанты, не принесли никаких результатов.

Спорные территории — Карабах, Нахичевань и Зангезур

К 1920 году большевики наконец разобрались с внутренними противниками — и их внимание переключилось на отпавшие окраины. При непосредственном участии местных коммунистов были советизированы и Армения, и Азербайджан, что привело к пусть и шаткому, но миру в регионе. Теперь решать сложнейший вопрос урегулирования территориальных споров в регионе предстояло большевикам.

И армянские, и азербайджанские лидеры сразу же попытались решить вопрос в свою пользу при помощи Москвы. И те и другие заваливали ЦК письмами с требованиями передать именно им спорные территории, в противном случае угрожая тем, что население республик воспримет отказ как предательство и отвернётся от новой власти.

Самые горячие споры разгорелись вокруг трёх регионов: Карабаха, Зангезура и Нахичевани. Все три имели смешанное армяно-азербайджанское население в разных пропорциях. До революции Нахичеванский уезд входил в состав Эриванской губернии, большинство которой составляли армяне. Однако непосредственно в этом уезде азербайджанцев проживало вдвое больше. В Зангезурском уезде до революции число проживавших армян и азербайджанцев было примерно равным. В Карабахе существовало разделение: в Равнинном Карабахе жили преимущественно азербайджанцы, а Нагорный почти целиком был населён армянами.

Для урегулирования спорных вопросов было создано специальное Кавбюро ЦК, которое возглавили Орджоникидзе и Киров. Кавбюро предложило компромиссный вариант: Нахичевань переходит к Армении, а Зангезур и Карабах — к Азербайджану. Но тут в спор вмешалась новая сторона.

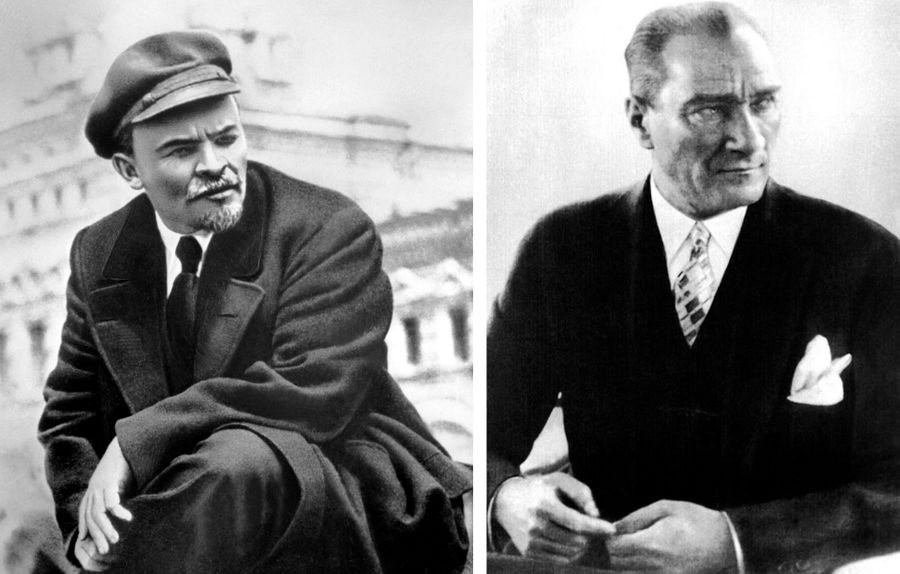

Турецкий лидер Мустафа Кемаль предложил Ленину заключить договор о дружбе. Ленин воспринял это как шанс на прорыв дипломатической блокады и охотно согласился на не самый выгодный договор. Согласно его условиям, часть бывших российских территорий переходила Турции, кроме того, Нахичевань на правах автономии присоединялась к Азербайджану. Взамен турки давали добро на существование Советского Азербайджана.

Фото © Wikipedia, © ТАСС

После вмешательства Турции вопрос с Нахичеванью был урегулирован и главным камнем преткновения стал Карабах. Из восьми членов Кавбюро трое однозначно выступали за его передачу Армении, а трое других — Азербайджану. Всё зависело от позиции непосредственных руководителей — Орджоникидзе и Кирова, которые колебались в этом вопросе.

4 июля 1921 года состоялось заседание Кавбюро, посвящённое окончательному решению карабахского вопроса. По результатам голосования большинство решило передать его Армении, в поддержку этого решения выступили оба руководителя бюро. Однако глава Азербайджана Нариманов настоял на том, чтобы окончательное решение осталось за ЦК. После голосования состоялись консультации Орджоникидзе и Кирова со Сталиным, который в то время курировал национальную политику. Неизвестно, о чём именно шёл разговор и какие аргументы выдвигались (вероятно, это были какие-то стратегические соображения, связанные с Турцией), но руководители Кавбюро неожиданно передумали за одну ночь. На следующий день состоялось новое голосование, на котором они высказались в пользу передачи Карабаха Азербайджану с условием создания в Нагорной части региона армянской автономии. Что касается третьего спорного региона, то Зангезур передали Армении в качестве компенсации за утрату остальных спорных территорий.

Решение большевиков, принятое как максимально компромиссное, на деле стало лишь прологом к новым конфликтам. Азербайджанские коммунисты хотели Карабах, но без армян и уж тем более без навязанной в качестве компромисса автономии. Армяне же не желали мириться с решением о передаче этнически однородного региона другой республике. После территориального размежевания установился хрупкий мир, скорее похожий на холодную войну. Руководство Армянской ССР каждые несколько лет пыталось пролоббировать через союзную столицу вопрос о передаче ей карабахской автономии. После окончания Второй мировой ему едва не удалось это сделать. Политбюро поручило Маленкову проконсультироваться с главой Азербайджанской ССР Багировым по этому вопросу. Багиров ответил, что уступит Нагорный Карабах, если взамен Азербайджану передадут территории Дагестана и Грузии, где компактно проживало азербайджанское меньшинство. Устраивать масштабное перекраивание карты тогда не стали.

В ответ на попытки руководства Армянской Республики вернуть контроль над автономией азербайджанские власти начали стимулировать переселение азербайджанцев в спорный регион. За время существования советской власти национальный баланс в регионе существенно изменился. Если на момент создания автономии Нагорного Карабаха армяне составляли там 90% населения, то к моменту распада СССР уже 76%.

Кроме того, руководство азербайджанской компартии тщательно подбирало кадры для руководства автономией, стараясь выдвигать на эти должности бакинских армян, лояльных непосредственно Баку, а не уроженцев Карабаха или выходцев из Армянской ССР.

Возобновление войны между Арменией и Азербайджаном

Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов, Геннадий Хамельянин

Через несколько дней после распада СССР между самопровозглашённой Республикой Арцах (Карабах), поддержку которой оказывала Армения, и Азербайджаном началась полномасштабная война. Она продлилась два года и четыре месяца и, по примерным подсчётам, унесла жизни 20–25 тысяч человек. По итогам войны Арцах/Карабах де-факто остался независимой, хоть и непризнанной даже самой Арменией республикой. Азербайджанской армии не удалось установить контроль над регионом.

Заморозка конфликта в Нагорном Карабахе

В 1994 году при посредничестве России конфликт был заморожен, но не решён. Активные боевые действия прекратились, но периодически на линии соприкосновения случаются столкновения. В 2016 году произошло самое масштабное со времён войны обострение, бои продолжались на протяжении четырёх дней.

Ситуация вокруг Карабаха превратилась в «вечный» конфликт, не имеющий устраивающего всех решения. И армяне, и азербайджанцы исторически связаны с Карабахом, но ужиться вместе, как показало время, у них не получилось. Однако решение в пользу одних непременно приведёт к недовольству других. Найти компромисс не удалось даже сто лет назад — при более благоприятных для этого условиях. А сейчас, после стольких войн и конфликтов, это представляется почти невозможным. Все переговоры по карабахскому вопросу, начинавшиеся за последние 20 с лишним лет, неизменно заходили в тупик.

Как начинался конфликт в Нагорном Карабахе

Карабахский конфликт, как принято его называть, давнее событие 1988 годов, которое до сих пор не имеет развязки. Но назвать его просто конфликтом двух национальностей очень сложно. Быстрее, это кровопролитная война, длиной в 32 года и не оконченная по сегодняшний день.

Всем известен яркий, жесткий нрав армян и азербайджанцев. Запальные, дерзкие и властные национальности столкнулись в борьбе за небольшой кусочек земли на Южном Кавказе. История берет начало в годы правления Екатерины 2, она вместе с князем Потемкиным собиралась составить проект о вхождение Карабахского Ханства в состав России. Хоть ей и не удалось совершить задуманное, в будущем проект сыграет важную роль. А России удастся забрать Нагорный Карабах в свои владения на 1 век. Но этот факт упускается во многих источниках азербайджанской и армянской истории. Каждая народность пропагандирует свою версию.

Армяне утверждают, что события Нагорного Карабаха и войну начали не они, а Азербайджан. Территория входила в политическую и культурную сферу Урарту и Ассирии. Они принадлежали Армении, а значит и Нагорный Карабах был их. Но во времена захвата страны Турцией и Персией, армяне смогли сохранить лишь полунезависимое положение Нагорного Карабаха, но территория так и осталась принадлежать армянской народности.

Азербайджан утверждает обратное, что столкновение в Нагорном Карабахе произошло из-за преувеличений и не правдивых фактов Армении, ведь земля никак не является их. Аргументируют следующим утверждением: Карабах является одним из старейших регионов Азербайджана. Он входил в государство Сефевидов, а позже стал независимым Карабахским ханством.

Отсюда же вырисовывается и 3 факт про Екатерину 2, а так же правительство России в период 1813 – 1918 годов. Екатерине 2 не удалось исполнить свою идею, но с этим отлично справилась Российская Империя. Она способствовала эмиграции мусульманского народа с Карабахского края, при этом заселяла регион армянами. 700 семей остались жить на территории азербайджанского СССР, который вошел в него в 1918 году.

То есть, получается следующая запутанная картина. Больше 3000 армянских граждан, живут в Азербайджане, считая, что это теперь их территория. А ко всему этому Азербайджан входит в состав СССР вплоть до его распада. Распавшись, Азербайджан становится независимым, но в его регионе все еще живут 3000 армян, и совершенно не собираются покидать родные для них земли. Конечно, такой расклад не устраивает солнечную страну и даже до развала СССР, начинаются национальные конфликты, сначала с мирными пояснениями, а потом с кровавой бойней.

Чтобы более подробно разобраться в ужасной, но достаточно интересной ситуации, предлагаем выдвинуть вопросы и узнать на них ответы.

Информация взята из 3 источников политических взглядов от России, Армении, Азербайджана.

Конфликт в Карабахе 1988, причины

Не думайте, что это было совсем недавно. История ярых скандалов начинается с 1918 годов. Когда армяне, проживавшие в Нагорном Карабахе, не хотели подчиняться азербайджанским властям, хотя жили на их землях. Уже в 1920 году, Азербайджан методом войны, собирался вывести армянский народ. Но армяне сумели оказать сопротивление, а как результат конечного действия – советские войска подавили и усмирили армянин. После грубого подавления, военные вспышки двух наций практически прекратились, вплоть до 1988 года.

Карабах, конфликт, основные причины:

Суть конфликта в Нагорном Карабахе:

Ни сторона Азербайджана, ни сторона Армении не могут прийти к общему мнению и присвоить Нагорный Карабах кому-то одному. Вследствие этого, имеется постоянный конфликт двух независимых государств за «непонятно чью» землю. Азербайджан хочет избавиться от армян на своей территории, а Армения считает, что это только их земли и они на законных основаниях проживают в Нагорном Карабахе.

Официальные вооруженные действия начались в 1988 году. Но битва за земли ведется с давних времен Российской Империи. Эксперты разделяют 2 стадии событий на даты и по названиям:

Когда началась война в Карабахе, а самое главное как?

Карабах, история конфликта начинается 20 февраля 1988 года. В этот день АрмССР запрашивает у АзССР передачу земель Нагорного Карабаха Армении (АрмССР). Но Азербайджан отклоняет запрос. Активно развиваются протесты в регионе и Ереване от армян. Как мы писали выше, любая встреча двух различных национальностей заканчивается жестокими драками и убийствами.

Армения, явно уступает в своем количестве военных Азербайджану и СССР, который вступился в защиту азербайджанцев. Тем не менее, военный и жестокий народ армян не собирается отступать. СССР имеет желание защитить Карабах от армян, но не учитывает, то, что в Карабахе проживают именно они. Поэтому сам регион НК вступает в битву и свое освобождение от войск СССР и Азербайджана. Вследствие войны идут большие потери граждан и солдат обеих сторон уже в первые дни. Армяне теряют управление 1 регионом и частью правления двух других. Но при этом завоевывают аж 7 пограничных районов, которые в 1920 годах были переданы Азербайджану от Армении по указанию Сталина. По сути, возвращают свое, хотя это уже давно не их границы.

Особо удачно для армянских войск сложилось с распадом СССР, поскольку в период серьезной перестройки никто не мог помешать и искоренить конфликт двух государств. Битвы продолжаются вплоть до 1994 года. В 1994 году были подписаны определенные договоренности, о них ниже.

События в Нагорном Карабахе в 1994 и сейчас

Война продлилась до мая 1994 года, по подсчетам экспертов было убито 35 тысяч мирных жителей и солдат обеих сторон. Ходят слухи и истории, что очевидцы своими глазами видели, как армянские войска безжалостно убивают детей азербайджанцев с помощью снайперов.

Слишком принципиальные стороны двух государств готовят друг для друга далеко не самые приятные события? Собирается ли кто-то пойти на уступки и отдать землю? Чья земля на самом деле? Борьба за нее ведется из-за жестких характеров азербайджанцев и армян? – На эти вопросы трудно ответить даже самому лучшему прогнозисту военных действий.

Судить кто прав, а кто виноват – не имеет смысла, ведь сколько людей столько и мнений. Поэтому каждый из читателей может принять чью-то позицию. Непонятно только, а стоит ли разбитая земля очередных смертей, которые могут состояться из-за двух упрямых правителей?

Реальная история Тоньки пулеметчицы

Деникин отказался от сотрудничества с Рейхом и осудил Власова

Кто входит в «лагерь» антипрививочников в шоубизе

Появилась реальная опасность разрушения системы обороны республик Донбасса

Смерть под грифом «Совершенно секретно»

Как начинался конфликт в Нагорном Карабахе

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

«Говорили — сами виноваты, что остались» Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир

Чуть больше года назад в Нагорном Карабахе вспыхнула новая война. Противостояние армянских и азербайджанских сил продолжалось 44 дня и закончилось тем, что Азербайджан вернул утраченный после первой карабахской войны контроль над большей частью региона. Конфликт до сих пор окончательно не урегулирован, а диалог между враждующими сторонами кажется невозможным. Между тем в Азербайджане еще живут армяне, которые верят — войны когда-нибудь закончатся, и если не политики, то простые люди начнут снова говорить друг с другом. Корреспондент «Ленты.ру» пообщалась с армянами, оставшимися 30 лет назад в Азербайджане, и выяснила, почему они решили остаться и как война в Нагорном Карабахе трагически изменила их судьбы.

Бакинские нюансы

Вартан Карамян — бакинский армянин. В Азербайджанскую ССР его родители переехали в середине 1950-х из карабахского Красного села. Дядя Вартана — Сарухан Карамов был известным музыкантом, представлявшим на советской сцене азербайджанскую культуру. Он и переманил родню в Баку, который тогда считался культурной и экономической столицей Закавказья. Люди тянулись туда со всех союзных республик в поисках лучшей жизни.

Бакинские армяне часто меняли фамилии, чтобы пробиться в азербайджанской среде. Прослыть знаменитым с фамилией Карамов было проще, чем с фамилией Карамян. Вот дядя Сарухан и пошел на русификацию фамилии. Но эти нюансы не мешали бакинцам ладить между собой. Армяне и азербайджанцы называли друг друга земляками и до первой карабахской войны: по воспоминаниям Вартана, никто не придавал значения нациям.

Азербайджан — моя родина. В паспорте место рождения — Баку. Невозможно изменить жизнь в угоду политике. Сколько себя помню, дружил с азербайджанцами

Вартан признается, что вопрос об армянской диаспоре Азербайджана всегда ставит его в тупик: «Понятия не имею, что такое армянская диаспора в Баку. Армяне, азербайджанцы, русские, евреи — мы жили бок о бок, ходили в одни и те же школы, магазины». Ему намекнули на принадлежность к армянской нации лишь однажды в школе. В классе появился новенький: азербайджанец, переехавший в Баку из Саратова. Он плохо говорил на родном языке, но учителя взялись его опекать. Вартан свободно говорил по-азербайджански, но преподаватель по литературе занизила ему оценку за стихотворение. Новенький подготовился хуже, но получил «отлично».

Учительница призналась, что не может поставить азербайджанцу четверку по родному языку. Армянину можно. Мне было очень обидно. Но потом в училище, когда я учился на фотографа, меня, наоборот, ставили в пример азербайджанцам. Я свободно говорил и знал грамматику

Первая карабахская война стала для Вартана неожиданностью. В конце 1980-х он проходил срочную службу в Военно-морском флоте СССР в Мурманске. В феврале 1988-го услышал от сослуживцев, что в Закавказье вот-вот вспыхнет война. «Кто с кем воюет-то?» — ухмыльнулся он, но включил телевизор. По центральным каналам сообщали, что в азербайджанском Сумгаите произошли массовые погромы и убийства армян. Вартан бросился звонить родным. Те успокоили, что им ничего не угрожает.

Летом отец и мать сообщили ему о переезде в город Капан на юге Армении. Они просили сына не возвращаться в Баку. На вопросы, почему переехали, родители отвечали расплывчато. Говорили, что им посоветовали, хотя вроде никто им в Азербайджане не угрожал.

Тогда я впервые задумался: какой родине служу? Призывали в Советскую армию. Пока служил, страна распадалась на глазах

Дембель Вартана совпал с землетрясением в Спитаке в декабре 1988 года, когда погибли по меньшей мере 25 тысяч человек. Он приехал к родным в Армению. «Люди спасали выживших, разгребали завалы. Но все разговоры были о войне с Азербайджаном», — вспоминает он.

Материалы по теме

«Сбросить колониальное иго»

«Они расчищали себе путь огнем»

В начале 1989 года стало понятно: конфликт неизбежен. В Ереван каждый день прибывали переполненные вагоны беженцев. Армяне оставляли дома и квартиры в Азербайджане и бежали прочь от выстрелов, мародерства и насилия. В Баку прибывали такие же составы с азербайджанцами из Армении. Они тоже бросали все имущество, спасаясь от войны.

Свой среди чужих

Друзья в Баку удивились, но обрадовались возвращению Вартана. Предлагали пожить у них, объясняли, что так безопаснее. Но мужчина поселился в своей квартире. Соседи-азербайджанцы помогали: заносили еду, штопали и стирали одежду. Никто не упрекал его за то, что он армянин. Обвиняли политиков, что спровоцировали войну между двумя народами.

Происходили и странные вещи. Например, азербайджанцы начали агитировать Вартана выходить на антиармянские митинги. Заманивали шашлыком и алкоголем: «Я разводил руками, мол: «Вы с ума сошли? Я армянин!» Казалось, люди сами до конца не понимают, что творят». Прожив в Баку в разгар армяно-азербайджанского конфликта почти год, Вартан понял — дальше рисковать нельзя. Поворотным моментом стало нападение на родственника в центре города. «Находиться в Баку стало опасно. Я уехал в Россию, потом в Испанию. Там и осел. Со временем перевез в Европу родителей. Хотелось сбежать от безумия вокруг», — рассказывает он.

Спустя почти 30 лет Вартан вернулся на Кавказ. В 2016-м он приехал к родственникам в Нагорный Карабах с сыном Феликсом. Мальчик профессионально занимался музыкой с итальянским тенором Робертино Лорети — ему предсказывали большое будущее в мире оперы. Но оказавшись на малой родине, юный музыкант решил остаться. Учебу продолжил в Степанакерте.

«Сын влюбился в природу, добродушных и приветливых жителей Нагорного Карабаха. Попросил, чтобы мы остались. В Степанакерте он окончил школу, потом поступил в музыкальное училище имени Саят Нова в Степанакерте. Ни разу не пожалел, что променял Барселону на Кавказ. До окончания учебы оставалось полгода, но снова грянула война», — вспоминает мужчина.

Материалы по теме

«Дети не должны это видеть»

В чем сила?

Когда в начале ноября 2020-го начались бои за Шушу, Вартан гостил в России. Он был уверен, что сыну в Нагорном Карабахе ничего не угрожает, что это очередное мелкое противостояние, которое быстро погаснет. Но внезапно позвонил друг-азербайджанец и закричал в трубку: «Спасай сына! Чего ты медлишь? Вывози его срочно!»

Сын часто просыпается от любого шороха. Ему кажется, что снова стреляют. Зовет меня в укрытие. Вспоминает брата. Но война не спрашивает. Она приходит и убивает. Моему племяннику едва исполнилось 20 лет

Вартан уверен, что вражда армян и азербайджанцев ни к чему хорошему не приведет. У него по-прежнему много друзей в Баку, и отношения с ними проверены временем. «В моей памяти город Баку останется гостеприимной солнечной столицей Азербайджана, где царил мир и не было места конфликтам», — говорит он.

Второй после Одессы

Мария Алиева, в девичестве Карапетян, родилась на Алтае, но всю сознательную жизнь провела в Азербайджане. Родители переехали в Баку, когда ей исполнилось семь лет. На Кавказе первое время все казалось необычным. После сибирского холода обилие солнца, гор и зелени поражало. Еще одно детское воспоминание — азербайджанцы строили дома близко друг к другу, и соседи часто заходили в гости просто так, потому что живут очень близко. В Алтайском крае расстояния между домами были большие, а люди старались лишний раз из дома не выходить, особенно зимой. Поэтому соседей почти не знали.

Баку считался вторым многонациональным городом после Одессы. Там жил мой дядя, он и позвал родителей. Соблазнил тем, что в Азербайджане живет большая армянская диаспора. Но никто не делил людей на нации. Мы все были бакинцами

В Баку Мария выучилась в русской школе, потом поступила в училище. Замуж вышла за азербайджанца. Это не считалось необычным, и родственники поддержали молодых. «Свекровь настояла, чтобы я поменяла религию перед свадьбой. Родня мужа жила в бакинской деревне Маштаги, где даже при Союзе жители были очень религиозны. Меня отвели в мечеть, и так я стала мусульманкой. Родила четверых детей», — рассказывает собеседница.

За всю жизнь Марии ни разу не удалось побывать в Армении. Хотя дед много рассказывал про огромный дом в Горисе. Его репрессировали и сослали в Сибирь. После первой карабахской войны было не до путешествий. На войне у женщины погиб старший сын Самир. «Мой мальчик учился в Нахичеванском военном училище. Оттуда его и призвали на фронт. Попал в самое пекло боев, там и погиб. Помню, прибежит в детстве, обнимет и говорит, что всю жизнь будет меня защищать. 19 лет было ему, не пожил толком», — плачет Мария.

Мария злится, когда ее спрашивают о конфликте из-за Нагорного Карабаха. Она уверена, войну спровоцировали политики.

За валидол хватаюсь, как слышу по телевизору о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Столько лет народы прожили на одной земле, а теперь гены не те. До войны наоборот говорили, сколько между нами общего. Теперь различия ищут

Мария уверяет, что не слышала ни одного упрека в своей адрес ни во время первой войны, ни во время второй. Наоборот, все старались помочь и поддержать морально. «В конце 1980-х, когда начинался конфликт из-за Нагорного Карабаха, меня вызвали однажды в КГБ. Спросили, говорю ли я на армянском. Просили перевести какое-то секретное письмо. Но я только разговорную речь знаю, переводить не могла. От меня отстали. Если не говоришь на языке, то быстро его забываешь», — делится Мария.

В бакинском поселке Маштага, где они жили с супругом, ее называют сестрой милосердия. «Во время войны Маша оббегала до сорока домов в округе. Она безотказная — как скорая помощь. Кому укол сделает, кого накормит», — встревает в беседу соседка. «Дружим с Марией Егоровной 32 года. Она помогала мне нянчить детей. Когда началась война в Карабахе, никто не тыкал пальцем и не упрекал, что она армянка. Для нас она родная», — добавляет другая соседка.

В Азербайджане до сих пор живут около 20 тысяч армян. Время от времени женщина видится с армянскими подругами. «Как и я, они вышли замуж за азербайджанцев, так и остались в Баку», — объясняет Алиева-Карапетян.

Вопрос, за кого воевать, в нашей семье никогда не стоял. Мы против войны, но родиной считаем Азербайджан. Мы тут всю жизнь прожили. В чем нас упрекать?

«Женились по любви, не по нации»

Эльмира Гасанова, в девичестве Григорян, родилась в Степанакерте. Родители переехали в Азербайджанскую ССР после Великой Отечественной войны, когда ей было меньше года. Баку считался зажиточным городом, и найти там работу было проще. В Армению ездили по праздникам. «Вокруг меня с детства звучала армянская, азербайджанская и русская речь. Свободно говорю на трех языках. Но на русском — уже с небольшим азербайджанским акцентом», — смеется Эльмира.

Материалы по теме

«Запачкал кровью всю машину»

«Люди бежали в панике»

Бакинские и карабахские армяне в советский период говорили и на азербайджанском. «Наши соседи шутили, что бакинцы говорят на особом языке — смесь азербайджанского, армянского и еврейского, — шутит женщина. — Кто-то говорил по-армянски, а отвечали ему по-азербайджански».

Эльмира часто гостила в Нагорном Карабахе и помнит, как уживались в 1960-1970-е годы армяне и азербайджанцы. Никто не придавал значения нациям. «Моя мама родом из Шуши. Отец — из Зангезура. Много родственников в Степанакерте. Между этими городами я и путешествовала. В какой дом ни войдешь, везде нам были рады. Никто не делил на своих и чужих. Скажи тогда, что карабахцы пойдут войной друг на друга — подняли бы на смех, — вспоминает собеседница. — На застольях поднимали тосты за дружбу народов. Было много смешанных браков. Женились по любви, не по нации».

Эльмира вышла замуж за азербайджанца. Родители не противились. Спросили только, готова ли принять ислам. Ради любви девушка была готова на все, хотя мусульманкой стала не сразу. Лишь несколько лет назад, когда супруги отметили золотую свадьбу, женщина решилась поменять веру.

Родственники мужа не просили меня менять религию. Но я так испугалась, когда прочитала и в Библии, и в Коране: муж и жена не встретятся на небесах, если разной веры. Как представила, что не увижу своего Фархада на том свете, так и побежала в мечеть

Мулла шутливо спросил немолодых супругов, не устали ли они друг от друга за столько лет на земле. Но они были настроены решительно. «Так я стала мусульманкой. Куда я без мужа? Празднуем все равно и Пасху, и Хайит», — делится женщина.

Познакомились Эльмира и Фархад в начале 1970-х. Дядя девушки работал в ЖЭКе главным механиком и как-то попросил ее помочь. «Заболела учетчица смены тетя Поля. Меня попросили поработать за нее на водокачке три смены подряд. Показали вентили, объяснили, как переключать. Только освоилась, и вдруг свет погас. Я давай дяде Аракелу звонить. Он отправил мастеров», — вспоминает Эльмира.

На помощь юной сотруднице ЖЭКа пришли двое электриков. Один из них был похож на актера кино, и у девушки промелькнуло в голове — вот бы выйти за такого замуж. Когда мужчины починили свет, Эльмира напоила их чаем, угостила котлетами.

«Все запасы еды поставила на стол. Они с аппетитом все съели. Не решилась сказать, оставьте мне хотя бы кусочек. Собиралась потом сбегать в магазин, купить булочку к чаю. Но тот, похожий на актера, неожиданно вернулся. Принес пряники, сосиски. Улыбается, мол, это вам вместо съеденного. Мы снова сели пить чай, уже вдвоем. Потом он пригласил меня в театр, кино. Это и был мой Фархад», — рассказывает женщина.

Круговорот истории

Первая карабахская война застала Эльмиру врасплох. Она признает, что в конце 1980-х между армянами и азербайджанцами начались бытовые стычки, но всерьез к этому никто не отнесся. «В 1986 году мы с мужем и друзьями-азербайджанцами поехали в Ереван. Я пообещала показать им историческую родину. Много гуляли по городу, любовались природой, архитектурой, а вечером пошли в сауну. Пока намыливались в женской парилке, подруга пела азербайджанские песни. Вдруг отключили горячую воду, и нам пришлось мыться в холодной. Потом свалилась с температурой. Что интересно, в мужской части сауны горячую воду не отключали», — вспоминает Эльмира.

В 1989-м ее бакинские родственники поспешно переехали в Армению. Звали с собой, но женщина не могла оставить мужа. Соседи относились к ней доброжелательно даже после погромов армянских кварталов и массовых убийств в Сумгаите в феврале 1988 года.

Ужас, страх, безумие. Даже сегодня мне сложно объяснить, что я тогда испытала. Было очень стыдно и за азербайджанцев, и за армян. Уму непостижимо — два народа, проживших вместе, взялись за оружие

Несколько дней женщина боялась выйти даже за хлебом. По телевизору и радио говорили, что в Азербайджане громят армянские кварталы, в Армении — азербайджанские. Больше всего за Эльмиру переживал супруг. Как реагировать на столкновения, не знал и он. По соседству жили несколько армянских семей, но они в спешке уехали. Люди начали получать похоронки.