какие города россии расположены за полярным кругом

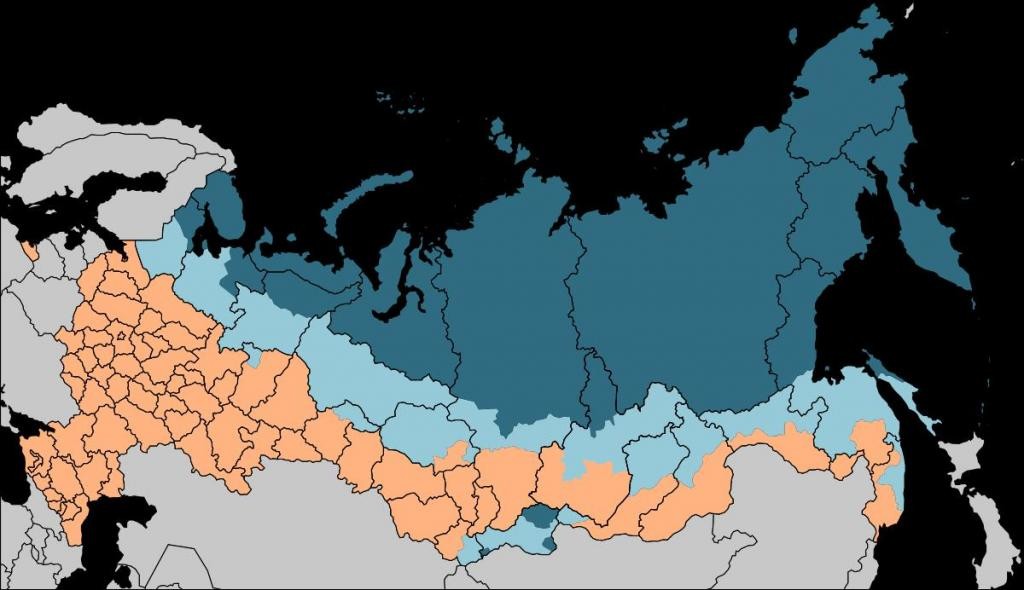

Города Крайнего севера России

Территория России занимает большую часть континента Евразия. Немалая часть этих территорий относится к районам Крайнего Севера. Это те территории, которые находятся севернее Северного полярного круга. Определить воображаемую линию Северного полярного круга на географических картах можно с помощью координат северной широты.

Проживание в районах Крайнего Севера затруднено, так как они находятся в арктической зоне. Климат там очень суров. Природа представлена районами северной тайги, лесотундры и тундры. Тем не менее, в этих районах расположено много населённых пунктов и крупных городов.

Общие сведения

И это необходимо, так как районы Крайнего Севера имеет очень богатую природно-сырьевую базу и очень важны для экономики страны.

К тому же многие города Крайнего Севера имеют отличный потенциал для развития туризма.

В районах Крайнего Севера много топливно-энергетических, леса-химических, горнодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. Они дают стране нефть, газ, лес, стройматериалы, бумагу, целлюлозу, древесину, цветные металлы, рыбопродукцию, фосфорные удобрения, картон, уголь, сланцы, торф и много чего другого.

Нефти добывается 395 млн тонн, 62460069 м3 газа, 37 млн тонн угля и 392 млн м3 древесины.

Для того чтобы привлечь людей в районы Крайнего Севера и компенсировать им тяготы жизни и тяжелого труда, предоставляются льготы. Поэтому такое выражение как «Крайний север» приобретает скорее не территориальную, а социально-гуманитарную направленность.

Численность населения и национальный состав жителей районов Крайнего Севера

В районах Крайнего Севера проживает приблизительно 11,5 миллионов человек. Это количество проживающих приходится на 12 млн кв.км. Поэтому плотность населения составляет всего 1 человек на один квадратный километр. Коренное население представлено якутами, тувинцами, коми, бурятами, карелами, походчанами, русскоустьинцами, поморами и морковцами. В их числе находятся и потомки русских переселенцев.

Какие льготы предоставляет государство

Две категории льгот:

ежемесячные надбавки к зарплате

доплата пособия по временной нетрудоспособности

льготы членам жилищно-строительных кооперативов

повышенные компенсации при переездах на работу

компенсации при переездах к месту жительства

при заключении каждого трудового договора на новый срок выплачивается единовременное пособие

льготная пенсия (при сроке договора не менее 3 лет, на островах Северного Ледовитого океана не менее двух лет)

Перечень крупных городов Крайнего Севера

✓ Северодвинск (Архангельская область)

✓ Печора, Инта, Воркута

✓ Норильск, Игарка (Красноярский край)

Сюда же относятся города районов, приравненных к крайнему северу: Петрозаводск Архангельск Сыктывкар и Комсомольск-на-амуре

Подробный обзор городов

Мурманск

Дата основания: 1916 год. Областной центр. Расположен на побережье Кольского залива. Морской порт города незамерзающий, так как климат там более тёплый. Сказывается близость тёплого Гольфстрима. Население города превышает 300 000 человек.

В целом условия жизни неплохие, но климатические условия достаточно сложные. Сказывается короткое лето, продолжительная зима и длинная полярная ночь — 42 дня.

Архангельск

Дата основания: 1583 год. Основателем является царь Иван Грозный.

Областной центр. Расположен в месте впадения Северной Двины в белое море. Численность населения 400 тыс. человек. Местные жители ласково называют свой город – «городом ангелов». В городе есть высшие учебные заведения.

Климатические условия для проживания сложные. Зима очень продолжительная, с сильными морозами, а лето очень короткое и прохладное.

К особенностям климата можно отнести очень резкие изменения погоды в течение короткого времени.

Ничего хорошего нельзя сказать и про экологию города. Сказывается влияние испытательного космодрома и вредных промышленных предприятий. Неудивительно, что в последнее время наблюдается постоянное уменьшение численности населения города.

Норильск

Дата основания: 1921 год. Крупный промышленный город Красноярского края. Численность населения — 176,5 тыс. человек.

В городе имеется огромный горно-металлургический комбинат «Норильский никель». Поэтому в городе очень тяжёлая экологическая обстановка. Норильск находится в списке 10-ти городов мира с ужасной экологией.

Мончегорск

Дата основания: 1935 год. Расположен за полярным кругом. Сначала это был рабочий поселок, который впоследствии получил статус города. Численность населения города 42 тыс. человек.

Расположен на месторождениях никеля и меди, разработками которых занимается промышленный комбинат. Это обуславливает тяжелое экологическое положение в городе.

Климат холодный, резко-континентальный. Длительная зима с сильными морозами, а лето, можно сказать, отсутствует. Средние летние температуры не дотягивают и до 15 градусов тепла. Надо ли говорить, что жить в этом городе не просто.

Северодвинск

Дата основания: 1936 год. Расположен на побережье Белого моря. Численность населения составляет 187 тыс. человек.

Город известен как центр крупного судостроения. Там выпускаются самые современные и мощные атомные подводные лодки. Судостроительный завод также выполняет их ремонт, обслуживание и утилизацию.

Конечно, это отрицательно сказывается на экологии города. Чего стоят только одни ядерные захоронения недалеко от города. Хотя в целом город чистый и аккуратный.

Интересно то, что в городе имеются базы отдыха для туристов. Но дороги, ведущие в Северодвинск, находится в отвратительном состоянии.

Климат не прост, как и во всех городах Крайнего Севера. Продолжительная зима с сильными морозами, длительная полярная ночь, короткое прохладное лето.

Костомукша

Дата основания: 1983 год. Расположен в Карелии, рядом с финской границей. Этот молодой город приравнен к городам Крайнего Севера. Численность населения составляет 30 тыс. человек.

В городе есть крупный горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш». В этой местности обычный северный климат — с морозной продолжительной зимой, и коротким прохладным летом.

Но природа этого края очень красива. Обилие красивых озер, есть заповедник.

Воркута

Дата основания: 1943 год. Город расположен за полярным кругом, на севере Коми. В Советские времена город бурно развивался и считался благополучным. Там активно велась добыча угля.

В настоящий момент город пришёл в полный упадок. Почти все шахты прекратили свою деятельность, а люди остались без работы. Численность населения города катастрофически уменьшается. Все жители мечтают уехать оттуда, но сделать это очень сложно. Многие многоэтажные дома пустуют. В настоящий момент там проживает всего лишь 58000 человек.

Трудностей добавляет очень суровый климат. Длинная полярная ночь, низкие температуры наружного воздуха и постоянные мощные ветра. Экология плохая.

Получается как в фильме – «будете у нас в Воркуте»… «нет уж, нет уж — лучше вы к нам».

Магадан

Дата основания: 1939 год. Областной центр. Численность населения составляет 92 тыс. человек. Территориально входит в Дальневосточный федеральный округ. Расположен на побережье Охотского моря. Расстояние до Москвы 10200 км.

В городе имеется крупный морской порт. Условия для жизни в городе не самые лучшие. Но красота природы выше всяких похвал.

В городе имеется завод по производству тяжёлой горной техники, угольная компания и предприятия по переработке рыбопродуктов.

Это небольшой городок в Сахалинской области. Там занимаются нефтедобычей. Численность населения чуть более 20 тыс. человек.

В 1995 году там произошло сильное землетрясение. Почти все здания в городе были разрушены, и погибло много жителей. Климат в этой местности холодный. Даже в июле, а он считается самым теплым месяцем, температура едва доползает до отметки 12°С.

Вывод можно сделать один — огромное количество социальных проблем северных городов, ставит вопрос об их выживаемости. Они имеют большое значение для экономики страны, но необходимо решить целый комплекс проблем. На сегодняшний день государство уделяет очень мало внимания проблеме северных городов.

Города России, расположенные за Северным полярным кругом

Города России, расположенные за Северным полярным кругом

Для многих людей Север – это жуткие морозы, бескрайние снежные равнины, полярная ночь и стада оленей. А для кого-то Север – малая родина, где он родился, вырос. Самое обычное место на Земле. Там живут и работают люди с такими же радостями и горестями, как везде. В Заполярье построено много городов, достаточно крупных, в том числе и российских. В последнее время к Северу появился определенный интерес, туристы приезжают посмотреть, понять, что же это такое. Чтобы чувствовать себя комфортно, они могут снять квартиры посуточно в Нягани

Крупные российские города за Северным полярным кругом

Крупнейший город России за Полярным кругом (около 300 тыс. жителей) – Мурманск. Это большой порт. Море там никогда не замерзает. В этом городе и области очень много мест, которые могут вызвать интерес у туристов. Прежде всего это мост, длина которого полтора километра. Он связывает Мурманскую область с Норвегией и Финляндией. Уникальные склоны Хибин, где можно встретить множество растений из Красной книги, заповедник северных оленей. В Мурманске стоит на приколе первый атомный ледокол “Ленин”, который теперь превращен в музей. Можно посмотреть петроглифы в Канозерье, возникновение которых ученые датируют третьим веком до нашей эры. Большое удовольствие получит тот, кто побывает в Полярно-альпийском ботаническом саду. И это еще далеко не все.

Норильск – второй по величине город Заполярья. Известен своей добычей редких металлов. Климат очень жесткий: зимой – больше полусотни мороза, летом – в среднем плюс 10, но иногда вдруг наступает жара, температура повышается до плюс тридцати. В Норильске есть интересные музеи, еще сохранилась первая городская постройка. Хорошая художественная галерея.

Североморск богат различными музеями истории Северного флота. Апатиты знаменит своим озером Имандра, маленьким морем. На склонах Полярного Урала раскинулась и Воркута. Северный Ледовитый океан оттуда всего в полутора сотнях километров. Салехард, Кандалакша, Певек, Оймякон – в каждом из этих городов можно найти свою изюминку.

Города Крайнего Севера: список

К северу от Полярного круга располагается территория, которая называется Крайним Севером. Там находится тундра и лесотундра, северные районы тайги, арктическая зона. Для Крайнего Севера характерен суровый, тяжелый для жизни климат. Поэтому, несмотря на обширную территорию, Крайний Север населяет менее 12 миллионов человек. Для жителей северных районов государством установлено множество льгот и надбавок, что притягивает туда людей из более теплых регионов России.

Список городов Крайнего Севера России

К Крайнему Северу относятся следующие российские города:

Норильск

Состояние экологии в Норильске близко к катастрофическому. Он входит в десятку самых грязных городов мира.

Климат Норильска очень суровый. Во время короткого лета температура воздуха может превышать 30 градусов тепла, а долгой зимой температура опускается ниже −50 °С. Усугубляют картину норильской зимы жесточайшие морозные ветра (более 40 метров в секунду).

Население Норильска составляет 176,5 тысячи человек, причем эта цифра постоянно уменьшается из-за переселения жителей городов Крайнего Севера в более теплые и благоприятные для жизни регионы России. Но временно восполняется людьми, приехавшими на заработки.

В городе достаточно мест, считающихся самыми северными. Это Норильский Индустриальный институт, православный Храм Всех скорбящих Радость, мечеть Нурд-Камаль, Норильский Заполярный театр драмы имени Владимира Маяковского.

Мурманск

Мурманск был основан в 1916 году как город-порт на Баренцевом море. В настоящее время в Мурманске есть торговый и военный порт.

Как и в других городах района Крайнего Севера, климат Мурманска достаточно тяжелый для людей. Краткое неприветливое лето, яркие, но быстро проходящие осень и весна, длинная морозная зима. Особенно удручает жителей полярная ночь, которая длится целых 42 дня. Растительности в Мурманске очень мало.

Мончегорск

Климат Мончегорска континентальный, Длинная холодная зима, небольшое прохладное лето. Средняя температура лета не достигает и 15 градусов тепла.

В Мончегорске проживает более 42 тысяч жителей.

Северодвинск

Климат Северодвинска типичен для городов Крайнего Севера России: более двух-трех недель тепло здесь не задерживается. Солнце исчезает в октябре и не показывается до весны, согревая Северодвинск не более трех месяцев в году.

Население немногим превышает 187 тысяч жителей. В последние годы отмечается демографическое старение, возрастающий уровень смертности, как и во многих городах из списка городов Крайнего Севера.

Воркута

Немалая часть воркутинских зданий была спланирована ленинградскими архитекторами. В советское время Воркута была процветающим городом, а с развалом Союза большинство шахт были закрыты, люди были вынуждены разъехаться. Сейчас обстановка в городе стабилизировалась, но период процветания остался позади. У приезжих создается впечатление, что время в Воркуте остановилось с советских времен. В настоящее время в городе проживает лишь немногим более 58 тысячи человек.

С восточной стороны город закрыт Уральскими горами. А на северо-западе от города простилается тундра. Поэтому, помимо Полярной ночи и суровых морозов, жители города переживают страшные ветра (более 30 метров в секунду). Выходить в тундру в такую пургу небезопасно.

Население Воркуты многонациональное, что объясняется происхождением города.

Экология Воркуты не в лучшем состоянии. В воздухе чувствуется нехватка кислорода из-за отсутствия деревьев, зато угольная черная пыль в избытке.

Костомукша

Находящийся на границе северной и средней тайги город обладает типичным северным климатом. В нем прохладное лето и морозная зима с частой переменой погоды.

Население города приближается к 30 тысячам человек.

В окрестности Костомукши туристов привлекает деревня Вокнаволок, в которой создавался знаменитый эпос «Калевала», а также уникальная природа, озера, заповедник.

В этом небольшом городе Сахалинской области добывают нефть.

Климат в Охе достаточно холодный. Самым теплым месяцем в году считается июль, когда температура воздуха достигает 12 градусов тепла.

Население города сильно уменьшилось после ужасного землетрясения. произошедшего неподалеку от Охи в 1995 году. Большинство зданий было разрушено, вода отравлена. Сейчас в Охе проживает более 20 тысяч жителей.

Архангельск

В городе есть высшие учебные заведения, одно из них федерального значения.

Этот город начинает свою историю от 1583 года, когда Иван Грозный в своей грамоте повелел строить город на Северной Двине. Когда-то Архангельск был красивым деревянным городом с самобытной архитектурой, но в советский период деревянные дома были снесены, а на их месте выросли типичные безликие блочные и панельные многоэтажки.

Северные территории России: какие города и народы к ним относятся

Сегодня мы рассмотрим северные территории России и какие города и народы к ним относятся.

Чем отличаются эти территории?

Из-за суровых условий в этом районе люди, которые там работают, традиционно получают от правительства право на более высокую заработную плату, чем работники других регионов. В результате климата и окружающей среды коренные народы этого района получили определенные генетические различия, которые позволяют им лучше справляться с окружающей средой региона. Своеобразием отличается и их культура.

Мурманск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Новый Уренгой и Магадан являются крупнейшими городами русского Севера. Расположенный южнее Архангельск является крупнейшим среди городов и территорий, «приравненных» к Крайнему Северу.

Чукотка и ее особенности

Уникальный Якутск

Полюс: холода

В Оймяконе так холодно, потому что он расположен даже не за полярным кругом. Города, находящиеся дальше к северу, не такие холодные, потому что они протянуты у моря. Даже замерзший Северный Ледовитый океан оказывает на землю согревающее влияние. Оймякон, с другой стороны, находится в сотнях километров от океана, и его окружают горы, которые не дают ветру уносить толстый слой холодного воздуха.

Северная погода

Растительность севера

Большая часть северных территорий и Арктики слишком холодная, чтобы деревья могли расти. Большая часть ландшафта покрыта безлесным ковром из растений, называемым тундрой, который часто простирается на многие километры и не прерывается, за исключением полос снега, луж воды и нагромождений скал. Большинство тундровых районов лежат в пределах Полярного круга.

Природа русского севера включает в себя низкорослый вереск, ивы, саксофраги и маки. В течение короткого арктического лета бывает достаточно солнца, влаги и теплого ветра, чтобы все растения могли сохраняться. Однако минералы, в которых нуждаются растения, находятся в недостаточном количестве, потому что камни обычно не выветриваются в почву. Самым богатым источником питательных веществ являются погибшие животные и растения. Часто можно обнаружить большие группы растений, растущих из останков мертвого оленя или лисицы.

Вечная мерзлота может наблюдаться до нескольких метров в глубину почвы. Она представляет собой подземные воды, смерзшиеся до состояния камня.

Жизнь и работа в холодном климате

Автомобили на многих российских северных территориях, особенно в Оймяконе и Якутске, часто используются всего пару лет. Ветровые стекла обычно двойные с воздухом между ними, чтобы они не становились непрозрачными от намерзшего льда. Иногда автомобильные шины замерзают так, что трескаются и распадаются на части, как стекло. Поэтому люди часто ездят группами, чтобы оказывать друг другу помощь в случае поломки автомобиля.

Проблема снабжения территорий

Особенности местных работ

Добыча золота в вечной мерзлоте является двухлетней операцией. Первый год поверхность расплавляется, после чего заливается водой, которая замерзает приблизительно до двух метров в глубину. Изолированная этим верхним слоем льда, подземная вода продолжает оттаивать в начале зимы. Следующей весной лед взрывают, и начинается добыча.

Население данных регионов

В Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике насчитывается около 40 коренных этнических групп. Большинство из них традиционно были шаманистами и скотоводами-кочевниками. Долгое время они проживали группами с небольшим количеством людей и мигрировали на большие расстояния. На юге северных территорий они пасли овец, лошадей и крупный рогатый скот. Те, кто проживал севернее, разводили оленей. Некоторые из них были также рыбаками, ловцами китов и охотниками. Немногие из них имели письменные языки.

Народы русского Севера и Арктики говорят на десятках уральского, тюрко-татарского и палеосиберайнского и многих других диалектов, причем русский язык служит языком общения.

Сибирь насчитывает четыре основных экокультурных района:

Культура Сибирского региона во многом определяется взаимодействием русских и других славян с коренными сибирскими группами. Традиционно существует высокая степень смешанных браков между различными нацменьшинствами между собой и с русскими. Коренные народы наиболее часто проживают в сельской местности и тундре, в то время как русские и другие славяне преобладают в крупных городах.

Люди, живущие в Арктике

Территории Арктики известны своим чрезвычайно суровым климатом. Жители Крайнего Севера, работающие там, получают дополнительную оплату, называемую «северной надбавкой», а также другие льготы, включая дополнительный отпуск и жилищные льготы.

Арктика непригодна для выращивания овощей и зерновых культур, а материалов для строительства домов здесь мало. Тем не менее многие этнические группы, включая ненцев и эскимосов, достаточно комфортно живут в этих местах. Эти люди живут за счет ловли рыбы, других морских животных, разведения оленей и охоты. Они традиционно строят дома изо льда, дерна или шкур животных.

Глобальное потепление и население

Глобальное потепление, таким образом, может положить конец традиционному образу жизни коренных жителей Арктики. Таяние льда затрудняет охоту, а также уменьшает популяцию животных, на которых охотятся люди. Некоторые охотники тонут, провалившись под лед.

Коренные народы этих мест нуждаются в том, чтобы лед был достаточно толстым, чтобы выдерживать сани, отягощенные пойманными моржами, тюленями или даже тушами китов. Если охотник проваливается сквозь лед и его нечем согреть сразу же, он может умереть от переохлаждения или потерять конечности от обморожения.

Культурные особенности

Народные виды спорта, которыми занимаются жители северных территорий, включают в себя метание лассо (применяя стиль, используемый для поимки оленей), тройной прыжок с места, прыжки на санях, катание на лыжах, метание топора. Проводятся даже соревнования, подобные десятиборью, для тех, кто хорошо занимается спортом. Общепринятые спортивные единоборства в основном не практикуются.

Некоторые народы на севере также играют в хоккей без коньков, используя замороженные комки жира вместо шайбы. В больших играх нет судей. Игроки придерживаются жесткой позиции следования правилам и разрешения споров между собой.

Регулярно проводятся соревнования, в которых принимают участие ненцы, ханты, коми и другие народности. Игровые танцы тоже практикуются некоторыми сибирскими нацменьшинствами.

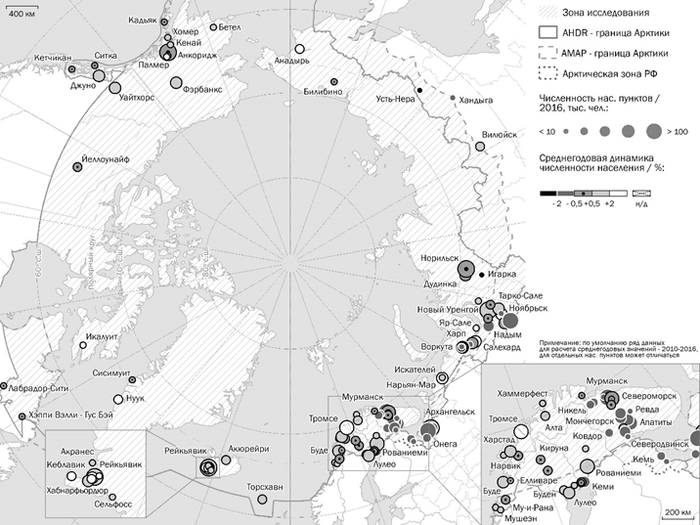

Города Арктики: Россия и Запад

При этом начиная с 1990-х годов население многих арктических городов резко – иногда трагично – сократилось. Например, за период с последней переписи населения СССР в 1989 году десятки городов российской Арктики потеряли от 20 до 50% своего населения, а некоторые (Игарка, Певек, Билибино) — более 50%. В то же время пять арктических городов России выросли более чем на 20%, население одного города, основанного в 1986 году (Губкинский в ЯНАО), увеличилось более чем на 50% и сейчас достигает 28 тыс. человек.

Сегодня российская городская Арктика представляет, таким образом, исключительно контрастную картину. С одной стороны, десятки абсолютно трагичных картин обезлюдения; заброшенные посёлки и городские кварталы от Кольского полуострова до Чукотки стали одним из самых популярных сюжетов «острых» репортажей журналистов, «страшилок» блогеров. Фотографии заброшенных кварталов, опустевшие школы и многоэтажные жилые дома, объявления о продаже квартир за бесценок – характерный визуальный ряд таких материалов. Не удивительно, что и предметом исследований для многих российских учёных чаще являются проблемы «сжатия», общей неэффективности арктических городов, а в прикладной сфере чаще всего приходится слышать лобовой вопрос о том, нужны ли вообще города в Арктике. Но есть и другая Арктика – Арктика быстро растущих городов в других, преимущественно нефте- и газодобывающих районах Арктики, и им присущ прямо противоположный набор проблем: дороговизна жилья, создающая существенные проблемы при привлечении дефицитных специалистов, перегруженность социальной инфраструктуры – на фоне исключительных для России вложений в благоустройство. Качеству городской среды небольших «нефтегазовых» городов позавидовали бы жители многих даже и областных центров средней полосы России.

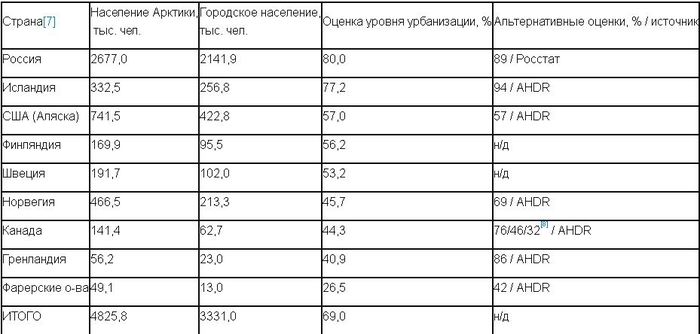

Ситуация в зарубежной Арктике совершенно иная. Уровень урбанизации здесь ниже, хотя на абсолютном большинстве арктических территорий мира (кроме Фарерских островов, Нунавута и Северо-Западных территорий Канады) большинство населения также горожане. По наиболее известной оценке, почти во всех регионах зарубежной Арктики в городах проживает не просто большинство, но более ¾ населения – однако здесь нужно бы учитывать разницу в критериях города в разных странах (так, в некоторых случаях к городам относятся поселения с численностью населения более 200 человек). При этом большинство крупных, удовлетворяющих всем критериям городов зарубежной Арктики – в отличие от российских арктических и в целом северных городов – активно растут: практически все исландские города, финский Рованиеми и канадский Уайтхорс, аляскинский Анкоридж и его пригороды; убывающие зарубежные города можно пересчитать практически по пальцам (см. карту). Не удивительно, что за рубежом начался настоящий бум изучения арктической урбанизации – в том числе активно изучается и опыт российской Арктики.

Картина получается довольно странная: в России в Арктике городов много – но они по большей части теряют население, за рубежом меньше – но они растут. Здесь навскидку могут быть разные объяснения. Во-первых, бросается в глаза, что рост и сокращение городов связаны с разными стадиями освоения природных ресурсов – так, старинный и знаменитый центр добычи железной руды на севере Швеции, Кируна, тоже теряет население. Во-вторых, возможны гипотезы о каком-то оптимальном размере арктического города. В-третьих, российские и зарубежные арктические города, по большому счёту, радикально отличаются по специализации.

Мы пересчитали уровень урбанизации мировой Арктики по единым критериям, взяв, для сопоставимости, поселения с численностью населения более 5 тыс. жителей (вне зависимости от статуса) и в качестве границы Арктики – самую южную из трёх: границу Арктики в критериях профильной комиссии Арктического совета (AMAP).

Источник: Замятина Н.Ю., Гончаров Р.В. Арктическая урбанизация: феномен и сравнительный анализ // Вестник Московского университета. Серия 5. География, 2020. № 4. (в печати).

[7] Гренландия и Фарерские острова официально считаются датскими, фактическая степень их автономии во внутренней политике (которая продолжает увеличиваться) позволяет рассматривать их в качестве отдельных стран

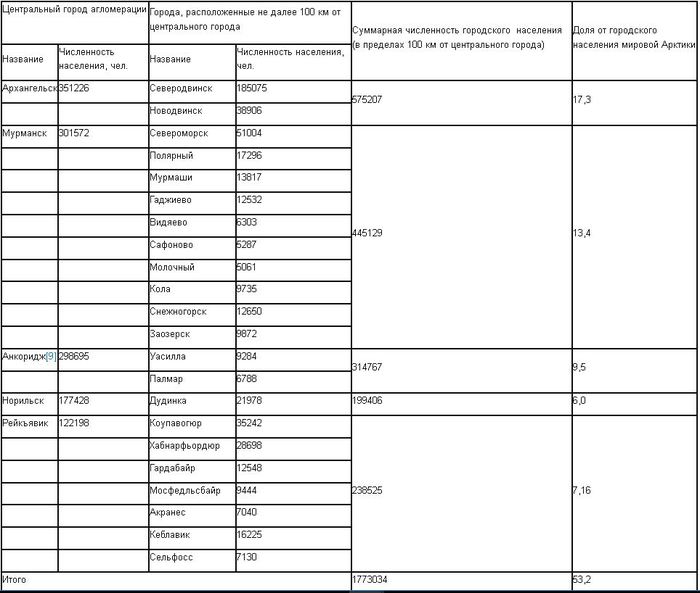

В первую очередь, посмотрим на распределение городского населения Арктики. По сути, арктическая урбанизация – это штучное количество локальных городских систем. Всего пять городских систем, сложившиеся вокруг крупнейших городских центров Арктики, составляют более половины официального городского населения Арктики – это Архангельск, Мурманск, Анкоридж, Норильск и Рейкъявик с их пригородами. Только в Архангельске и Мурманске с окрестностями проживает почти треть горожан мировой Арктики.

Если учитывать американские СМА, а также выделить функциональные агломерации в Российской Арктике (в частности, Мурманск со всеми прилегающими посёлками) и Рейкьявика (по системе расселения и застройки схожего с Аляской), то доля пяти крупнейших арктических агломераций в городском населении Арктики дойдёт, видимо, до двух третей.

Рейкъявик распложен на 64-й параллели – как и Архангельск. Аляскинский Анкоридж неожиданно оказывается самым южным из крупных арктических городов: расположенный на 61-м градусе широты (61.159591), он лишь немного севернее Санкт-Петербурга (если уж быть совсем точным, то его географическая широта соответствует северной оконечности Выборгского района Ленинградской области) и практически на широте сибирского Сургута (кстати, схожего с Анкориджем и размером, и периодом бурного роста в связи с открытием месторождений нефти).

Город Палмер под Анкориджем, вид с шоссе. Характерен почтовый ящик на подставке справа от дороги: его хозяин живёт «на хуторе» в отдалении от главной дороги. На заднем плане – уборка сена.

Сейчас задумаемся о смысле плотной городской сети в обычных условиях. Возможность добраться до соседнего города – это расширенная возможность получения каких-либо благ или услуг, поиска работы. В некоторых случаях «запасные» возможности соседнего города могут оказаться жизненно важными (медицинские услуги). Разделение функций между небольшими по численности населения городами-соседями в условиях, допустим, плотно населённой Западной Европы – по сути, гарантия качества жизни. Расчёт на потребителей соседних городов в условиях хорошей транспортной доступности позволяет сравнительно небольшим городам развивать специализированные услуги: один из городов-соседей может иметь крупный торговый центр, другой – театр, третий – допустим, проводит книжную ярмарку и т.д. Одновременно повышается качество жизни жителей всех этих городов: блага доступны в соседнем городе

Такая система бывает сетевой – когда каждый из небольших городов чем-то интересен для соседей; в классическом виде она сложилась, например, в южной Германии. Чаще большая часть услуг концентрируется в центральном, более крупном городе. В таком варианте более обделены жители городов-спутников, вынужденные ездить в центр по многим поводам – и всё же важно, что им, во всяком случае, есть куда поехать. В этой связи население городов-пригородов крупнейших городов Арктики по праву пользуется преимуществом положения в агломерации – и таких, повторим, примерно половина.

Кроме, безусловно, «привилегированных» жителей крупных Анкориджа, Мурманска, Архангельска, отчасти Рейкьявика и их пригородов, горожане Арктики проживают в ряде средних по размеру агломераций «норильского типа»: центральный город среднего размера, штучное число посёлков (городков) вокруг – и далее тундра на сотни километров, практически лишённая, в отличие от пространств Центральной части России, деревень – и следовательно, сельских жителей – тоже, заметим, потенциальных потребителей городских услуг (точнее, в Арктике они, конечно, есть, но их мало и рассредоточены они по огромным пространствам). Норильск с Дудинкой – абсолютно крайний случай в силу полного отсутствия наземной связи с внешним миром. Новый Уренгой с посёлком Уренгой и др., Ноябрьск с городом Муравленко и парадоксально включённым в состав городской черты Ноябрьска посёлком Вынгапур в 100 км от него в куда лучшем положении: они снабжены и автомобильной, и железной дорогой. К тому же типу относится Воркута с относительно крупными посёлками – пригородами Воргашор и Северный, связанная с внешним миром железной дорогой (но без автомобильной трассы), и с некоторыми оговорками – Салехард, образующий парную агломерацию с чуть меньшим по населению городом Лабытнанги (где расположена железнодорожная станция); к ним тяготеет также посёлок Харп, и меньший – Аксарка. Ещё одна парная агломерация – Кировск и Апатиты в Мурманской области, разделённые менее чем двадцатью километрами и тесно связанные трудовыми миграциями (жители одного города ездят на работу в другой и наоборот).

Выезд из города Апатиты в строну Кировска

Некоторые из арктических городов связаны наземной транспортной сетью в подобие цепочек. Так, упомянутые Кировск и Апатиты можно рассматривать как часть более протяжённой «цепочки» Кировск – Апатиты – Мончегорск – Оленегорск, С некоторыми оговорками можно «протянуть» цепочку до городов Полярные Зори, Кандалакша, посёлка Ревда и др. В Финляндии более-менее увязаны друг с другом Рованиеми – Кеми – Торнио (с городком-спутником Соданкюля). В Норвегии вдоль побережья тянется аналогичная, довольно разреженная цепочка: «соседи» Саннесшеэн и Мушеэн – Му-и-Рана – Будё (с пригородом Фёуске) – ещё одна группа тесно расположенных городов Нарвик, Сортланн и Харстад – и наконец, крупнейший город северной Норвегии Тромсё. Севернее Тромсё цепочка связанных городов обрывается: в города Алта и Хаммерфест добираются уже преимущественно по воздуху. Это уже практически полные города-изоляты. В России такие изоляты – Анадырь, Игарка, Билибино и др. Канадский Йеллоунайф получил дорогу лишь несколько лет тому назад, Икалуит изолирован и сегодня.

Интересно, однако, что даже они, в свою очередь, окружены небольшими посёлками и образуют уже «мини-агломерации».

Итак, если проводить классификацию арктических городов не по формальным признакам, но по мере удаления от «идеала» городской сети, имеем: 1) Три крупнейшие агломерации (Анкоридж, Мурманск, Архангельск). 2) Разреженную, но всё же единую сеть городов в Норвегии, Финляндии и в Мурманской области России (названные «цепочки городов», включая Кировск и Апатиты); более изолированные морем или расстоянием –Рейкьявик, Кируна, Тромсё, Фэрбанкс, Уайтхорс. 3) Несколько агломераций «норильского» типа: сам Норильск, Воркута, Ноябрьск, Новый Уренгой, «двойная», но во многом схожая с ними, полуизолированная агломерация Салехарда и Лабытнанги. 4) Практически островные «города-одиночки», как правило, не связанные посуху с внешним миром, с населением не более 20-30 тыс. человек.

В чём смысл столь тщательного внимания к межгородским связям?

Контрольно-пропускной пограничный пункт на дороге между Киркенесом (Норвегия) и Мурманском (февраль 2020).

Вернёмся к идеалу городской сети. За пределами четырёх агломераций-лидеров цепочки, сгустки и пары городов в Скандинавии, Финляндии и в Мурманской области – это, по сути, лучшее, что возможно в Арктике. Во-первых, наземная связь. Сухопутная связь с «большой землей» (авто- или железные дороги) позволяют поддерживать сравнительно более низкие (по отношению к полностью изолированным городским центрам) цены на товары и услуги. Аналогично, сухопутная связь «хоть с кем-нибудь» немного позволяет разнообразить спектр доступных услуг, видов деятельности и т.д. Во время одного из исследований довелось слушать рассказ о том, как житель города Апатиты возит девушку в кафе в Мончегорск: не то чтобы в Мончегорске уникальные кафе, однако такая поездка обеспечивает редкое на Севере разнообразие. Мурманчане ездят разнообразить досуг аж в норвежский Киркенес, из городов южнее – в финский Рованиеми (или, как его называют, «в Ровик»).

Очень показательный пример здесь Сургут, расположенный в Западной Сибири «чуть южнее» Арктики – впрочем, как уже говорилось, на широте Анкориджа, по иронии судьбы относимого к числу «полноценно» арктических городов. Опросы показывают, что в Сургут регулярно ездят не только жители относительно ближних Нефтеюганска, Когалыма, Лангепаса и др. – но и в некоторых случаях Ноябрьска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска. Торговые и досуговые учреждения Сургута, по сути, обслуживают население в радиусе 150 и иногда даже до 250 километров, «собирая» в общей сложности до миллиона потенциальных потребителей. Это, во-первых, позволяет в самом Сургуте содержать достаточно разнообразную сферу услуг (сопоставимую со сферой услуг города-миллионника) и, во-вторых, делает эту сферу услуг относительно доступной для жителей соседних городов – так, как если бы они жили в пригороде такого города-миллионника.

При этом Север есть Север, и даже на федеральных трассах Югры и ЯНАО можно застрять в сильный мороз или заносы. А в более северных районах даже небольшие расстояния зачастую могут стать недоступными.

Аэропорт малой авиации в Анкоридже

Если не зацикливаться на ключевом признаке городской агломерации, в первую очередь, определяемой по ежедневным трудовым поездкам (как раз таких в Арктике немного), получим очень интересный феномен: арктическую городскую агломерацию. Это агломерации за пределами «большой четвёрки», речь скорее об агломерациях норильского типа. Это несколько (совсем немного, штучно) городов и посёлков, связанных не столько трудовыми, сколько досуговыми поездками, не столько ежедневными, сколько еженедельными поездками, поездками выходного дня. Не столько единый рынок труда, сколько единый рынок в плане покупательной способности. К нему, конечно, добавляются производственные, информационные, зачастую родственные связи.

При этом пространство такой городской агломерации разрежено, иной раз внутренние транспортные связи нестабильны (что, кстати, и препятствует образованию регулярных трудовых поездок). Однако в условиях вообще разреженной городской сети северные, арктические агломерации могут простираться на огромные расстояния. В центральной России немыслимо, чтобы кто-то ехал за 150 км в торговый центр в трехсоттысячный, а то и стотысячный город, а на Севере, в Арктике это в порядке вещей. И что интересно – живы эти агломерации фантастической тягой к разнообразию, которое и является одним из ключевых признаков городской среды. Здесь, в Арктике, разнообразная городская среда создаётся немыслимой мобильностью населения, готовностью преодолевать за рулём сотни километров ради городского досуга.

Трёхсоттысячный Сургут (как мы уже сказали, с точки зрения потребительского рынка – город-миллионник) хорошо сравнивать с Анкориджем. Казалось бы, с пригородами Анкоридж не набирает и половину «Большого Сургута». Однако по многочисленности и площади торговых центров Анкориджа такого не скажешь: торговля выглядит процветающей. По-видимому, дело в том, что Анкоридж собирает, во-первых, туристов, во-вторых – жителей удалённых районов Аляски. Не случайно в городе три аэропорта, в том числе гидропорт (вроде бы крупнейший в мире). Магистральные самолеты на Фэрбанкс взлетают каждые 2-3 часа, как маршрутки (ну, или примерно как самолёты из Москвы в Петербург), и стоит перелёт туда-обратно около 10 тыс. рублей (при покупке заранее), что, с учётом американского уровня зарплаты, совсем немного.

Автор: Надежда Юрьевна Замятина, канд. геогр. наук, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ им. Ломоносова, зам. ген. директора Института регионального консалтинга.

Фотографии Н.Ю. Замятиной.

500 км героически преодолеваются за полтора суток (Воркута ведь связана с материком)? Плюс хотят строить ж/д дальше на восток, к Уренгою, емнип, т.н. Северный широтный путь. А уж одна из его станций связана с путями Свердловской области. В общем, не совсем уж Норильск, верно?

Почему в Арктике, вдоль дорог и в посёлках, ставят бочки с камнями внутри?

Те, кто хоть раз бывал в Арктической зоне, наверняка видели стальные бочки, установленные вдоль дорог. Особенно часто на них обращают внимание туристы, отправляющиеся в путь на автомобиле, ведь эти конструкции, набитые камнями и с длинной железной трубой, можно встретить на обочинах трасс и в жилых посёлках.

Видеоверсия, для тех кто предпочитает смотреть\слушать:

В 1930-е годы в СССР началось активное заселение и промышленное освоение Арктики. Для обеспечения строительства и функционирования различных объектов сюда стали завозить топливо. В большинстве случаев это было дизельное топливо, которое на севере обеспечивает функционирование всех объектов и является источником тепла и света, которые так необходимы для проживания людей.

Естественно, топливо, а также и другие грузы, завозили в стальных бочках, которые по мере использования складировали, но не спешили утилизировать. В конце концов их стали попросту разбрасывать по округе, так как вывоз и переработка оказались слишком затратным удовольствием.

Но, по происшествии времени местные жители стали использовать эти бочки под свои нужды, подарив им новую жизнь.

Бочки как ориентир:

Дело в том, что в зимний период в Арктике очень тяжело ориентироваться. В это время регион покрыт снегом и льдом, а метели здесь являются уж очень частым явлением. Дороги постоянно засыпает снегом настолько, что их и вовсе становится не видно. Теплый период при этом длится всего несколько месяцев в году.

Бочки возле дорог стали своеобразными ориентирами, так как в этой местности мало деревьев или каких-то других природных ориентиров. Они ставятся через каждые 50-100 метров, чтобы их было видно даже в том случае, если дорогу замело снегом и перед водителем будет просто снежное поле.

Для того чтобы бочку не унесло ветром, ее наполняли доверху камнями, а если сильная метель заметает даже саму бочку, то длинная высокая труба, закрепленная между камнями, помогает ориентироваться.

Причем, использоваться бочки в качестве ориентиров могут не только для обозначения дорог, но и даже на территории поселков, где зимой видимость очень низкая, поэтому заблудиться можно даже в нескольких шагах от собственного дома.

А еще из них можно построить просторный гараж:

Ну либо для использовать для творчества:

Часть команды, часть корабля!

Часть команды! Часть корабля!

Покажу, какой ледокол изнутри. «50 лет Победы» – самый большой, современный и мощный в мире. В череде бесконечных лестниц можно заблудиться, но мы быстро запомнили, что где. На корабле есть ресторан и бар, салон-библиотека и залы для лекций. Даже спортзал с сауной и бассейном. Правда, он был закрыт из-за пандемии. Кормили превосходно: был и сибас, и форель, и ягнятина, отдельное меню для вегетарианцев. Каюты достаточно просторные и уютные. В общем, все условия для комфортного путешествия к Северному полюсу обеспечены.

Колымские записки, Часть I

Это короткий пересказ (нет) событий, имевших место летом 2021 года, когда меня (Алексей) отправили в командировку. Задача стояла простая, найти и оценить перспективность археологических памятников, открытых в советскую эпоху на территории Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия).

Ролик для тех, кому некогда читать

Для начала стоит остановиться на райцентре, поселок Черский в прошлом, именовавшийся Нижние Кресты, стоит на правом берегу нижнего течения Колымы, на плоскогорье, что резко отличает эту территорию от остальной части района испещрённую тысячами озер и рек.

Покинув Черский в 2004 году в поисках лучшей жизни и вернувшись спустя 17 лет, ожидания мои были тревожны. Однако поселок стоит, люди живут и радуются. В глаза бросились лишь кустарники ивы, разросшиеся сверх всякой меры, все остальное, в принципе, как везде.

Помыкавшись пару дней, добрые люди подсказали человека с лодкой, способного мне помочь. На первый раз задача была простенькая, добраться до Дуванного Яра, проверить некоторые слухи, поискать перспективные с точки зрения археологии места, сделать серию фото и вернуться обратно.

Руслан которого порекомендовали (оказалось мы учились в параллельных классах), хотел согласиться, но должен был ехать к дяде на Чукотку. Он работал оленеводом и ждал продуктовую партию от родных. На Чукотке у меня было желание посетить знаменитое в узких кругах (очень узких кругах) поселение неоэскимосских культур на Барановом мысе, тем более что это перекликалось с третьей задачей командировки. Это поселение было открыто в 1787 году при попытке пробиться с устья Колымы по Восточно-Сибирскому морю и далее на восток. русский мореплаватель Г.А. Сарычев, обнаружил древнее поселение и произвел первые в Арктике археологические раскопки, любительские правда, но тогда и археология только зарождалась. Другого человека, согласившегося бы отвезти меня в столь отдаленное и не популярное место пришлось бы искать долго и дорого. Было решено ехать на Чукотку. Скинувшись на бензин и продукты, мы отплыли на север. В общем плевое дело, 5 дней пути, 100 км. по реке, 160 км. по морю и обратно. Какое же это было заблуждение!

При отплытии Колыма была благосклонна и радовала легкой волной, ветер так же не давал о себе знать. Выдвинувшись под вечер, в центральной полосе России мы рисковали бы просто не доехать. Но в небе стоял полярный день и ночь ото дня отличались лишь небольшим понижением температуры.

Первой остановкой на маршруте стал участок Краснушка находящийся в местности Край Леса. Почему Край Леса? Потому, что здесь заканчивается леса-тундра и начинается, просто тундра с невероятным обзором до самого горизонта. Здесь, оценив мою одежду нецензурщиной, мне подобрали пуховик и ватники (в начале июня!), как же я был потом им благодарен.

Второй остановкой стал когда-то секретный аэродром на мысе Аспидный. Здесь по плану наши бомбардировщики садились на дозаправку и летели дальше на восток раскидывая кузькиных мам на американские города. По итогу аэродром забросили, но следы былого величия остались.

Третья остановка была на каменном мысу в устье Колымы, где установлен памятник в форме розы ветров. Сам памятник, не смотря на несколько арматур, упал, видимо из-за ветра.

Четвертая остановка случилась на метеостанции Амбарчик, где в былые годы существовал порт, обслуживающий золотые прииски в верховьях Колымы, здесь же стоял пересыльный лагерь Гулага, откуда заключенные перераспределялись по остальным колымским лагерям. Попив чай и насладившись приятной беседой у дяди Димы, мы вышли в море.

Тут следует отметить различные тяжести, что преследуют мореплавателей на моторных лодках в Восточно-Сибирском море.

Вторая проблема — это плавник, он везде, он плавает и замедляет скорость передвижения. Бывает, что длиннющие деревья идут ко дну со стороны корня и торчат из воды верхушкой. Встретить такую палку на середине реки или у берега моря обычное дело, напороться на нее, дело крайне трагичное. С другой стороны это лучший источник топлива, там где ничего выше колена не вырастает.

Третью проблему создают льды, их может быть много, их может не быть вовсе, но рано или поздно они приплывают и приплывают неожиданно. Они могут преграждать путь замедляя и удлиняя маршрут. Ты можешь заплыть в них и течение с ветрами просто запрет тебя во льдах с самыми разными последствиями. Они могут приплыть и утащить-сломать-порвать неосторожно оставленную на берегу лодку. В конце концов на них могут приплыть белые мишки и сказать привет.

Четвертая опасность – это туман. Если отойти далеко от берега, однажды можно просто не найти этот берег. Сейчас при наличии GPS в каждом смартфоне, проблема кажется менее актуальной, менее актуальной до тех пор, пока ты сам не окажешься за румпелем мотора в густом тумане. С одеревеневшими от напряжения, холода и сырости руками. Так же в тумане есть риск налететь на льдину или мель.

Собственно пятой преградой становятся различные отмели, на которые проще простого посадить свою лодку. Они появляются так же внезапно, как и исчезают. Шутка, они появляются с отливом и исчезают с приливом.

Фото взято для примера из следующего маршрута

Возвращаясь к повествованию. По итогу ночного заплыва мы решили высадиться на Баранов Мыс на обратном пути (сильно устали), затем благополучно добрались до встречающей нас делегации, затащили лодку повыше и потопали в стадо. Плодотворно проведя три дня за местными развлечениями, на пятый стало понятно, что никуда мы не поедем. Гул прибоя был слышен на многие километры. Ждать у моря погоды оказалось крайне нудным занятием.

Поэтому следующие полторы недели оказались не забываемыми. Сплав по местной речке, рыбалка на не совсем здоровых гольцов в закрытых озерах, ночевки под открытым небом, лечение оленей, ожидание губернатора округа и не менее запоминающиеся события скрасили тревожное ожидание «окошка», в которое можно было бы проскользнуть до дому. К вечеру 13-го дня путешествия такое «окно» появилось. Пробиваясь сквозь буруны, с вынужденными остановками посреди бушующей стихии, не спавши не евши, в конце концов мы достигли поселения Баранов Мыс и вернулись в поселок. Десятичасовой путь, растянулся более чем на двое суток. А легкая пятидневная прогулка к памятному месту на 15 дней.

В любом случае, было весело 🙂

Здесь заканчивается Россия

Во время экспедиции мы 2 дня провели на Земле Франца-Иосифа. Здесь заканчивается Россия — мыс Флигели, что на острове Рудольф, считается самой северной точкой страны.

Край этот суровый: полярная ночь здесь в среднем длится 125 дней. Средняя годовая температура до −12 °, а ветер достигает 40 м/сек. Но от видов архипелага захватывает дух.

В течение 2 дней мы наблюдали флору и фауну островов, увидели один из крупнейших птичьих базаров. От аккомпанемента несмолкаемого крика и гомона многотысячной орды птиц возникают грандиозные ощущения. Запах тоже идёт в пакете впечатлений.

На острове Хейса расположена самая северная в мире метеорологическая станция — обсерватория имени Кренкеля, а на острове Земля Александра — самая северная военная база России «Арктический трилистник». При ней располагаются самый северный аэродром России и самый северный православный храм в мире! Кроме того, на острове Гукера даже есть отделение «Почты России» — тоже самое северное в мире.

30 августа исполнилось 149 лет с момента открытия архипелага. Территорию открыли в 1872 году австрийские путешественники Карл Вейпрехт и Юлиус Пайер. Именно они дали этой земле имя правившего в ту эпоху императора Австро-Венгерской монархии Франца Иосифа I. Официально российский флаг поднялся над Землёй Франца-Иосифа в 1914 году, в результате экспедиции Исхака Ислямова.

Благодаря этим людям участники нашей экспедиции могут смотреть на эти нетронутые земли. От их масштаба захватывает дух!

Лица Арктики

Север — это про людей. Раньше я думал, они его покоряют, но после экспедиции понял: он их формирует. Арктика для них привычнее земного социума. И они более человечные, сильные, мудрые. Их разум как бескрайняя ледяная гладь — не загрязнён лишним. Смотришь на них, и невольно подтверждаешь для себя теорию этногенеза.

В экспедиции на Северный полюс!

Решил присоединиться и создать тут свой блог. Недавно я вернулся из поездки на Северный полюс. Арктика меня покорила и влюбила в себя с первым порывом ветра.

Каждый день просыпаешься в каюте, преодолеваешь коридоры и десятки ступенек, поднимаешься в рубку и смотришь из-за спины капитана на океан. Ёжишься, застёгиваешь воротник ветровки и жилетку — потому что даже на гигантском и надёжном судне тебе холодно. Ещё бы — после жаркого московского лета отправиться в вечные снега.

Три российские атомные подлодки совершили уникальный маневр в Арктике

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Три атомные подводные лодки ВМФ РФ впервые в истории современной России всплыли во льдах в рамках одной экспедиции, заявил в пятницу главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

© РИА Новости / Виталий Аньков

Главком отметил, что толщина льда составляла полтора метра. Подлодки всплыли «по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров».

Зима в Мурманской области

Хочу показать зимние кадры из Мурманской области

ВМС США намерены обеспечить «свободу судоходства» в Арктике

Военно-морские силы США намерены обеспечить свободу судоходства и навигации в Арктике. Об этом заявил министр ВМС Кеннет Брейтуэйт.

По словам министра, американский флот начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике. Таким образом ВМС США намерены препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере» и оспорить «китайские притязания». Брейтуэйт пообещал действовать «более настойчиво».

Отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли флот США проводить у северного побережья России «операции по обеспечению свободы судоходства», министр ответил утвердительно, сравнив ситуацию с обстановкой в Южно-Китайском море, где американские корабли появляются регулярно. Поэтому ВМС США, являясь «доминирующей военно-морской силой в мире», пользуясь своим «правом и обязанностями», гарантируют партнерам «свободу судоходства».

«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства»

Основным преимуществом США над Россией в Арктике Брейтуэйт назвал подводные лодки, но в то же время признал, что у США нет своего ледокольного флота, поэтому ледоколы ВМС будет арендовать.

Отметим, что США уже не в первый раз заявляет о своем «праве» обеспечивать «свободу навигации» в районе российского Северного морского пути, сделав его «международным».

«Адмиралтейские верфи» спустили на воду ЛСП «Северный полюс»

Аналогов такому судну нет во всем мире.

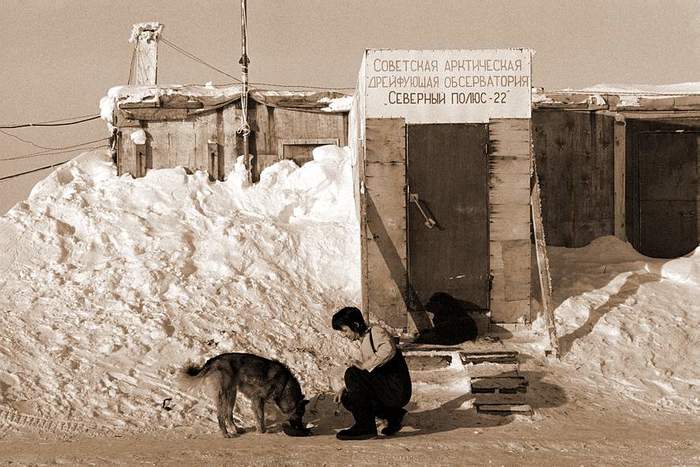

В пятницу, 18 декабря, «Адмиралтейские верфи» спустили на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) «Северный полюс». Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Известно, что платформу, аналогов которому нет в мире, заказала Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Научно-экспедиционное судно будет проводить различные геофизические, геологические, океанографические и акустические наблюдения в Северном Ледовитом океане. Платформа способна дрейфовать и двигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас топлива на борту позволит судну и его 34 сотрудникам находиться в экспедициях до двух лет, также «Северный полюс» оснащен лабораторией, средствами бесперебойной связи, взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов.

Отмечается, что раньше подобные экспедиции проводились на айсбергах, где разбивали обитаемые дрейфующие станции. Сейчас продолжительное нахождение на ледниках стало невозможным из-за их таяния.

Длина наибольшая 83,1 м

Длина по КВЛ 76,7 м

Ширина наибольшая 22,5 м

Ширина по КВЛ 21,8 м

Высота борта на миделе 11,4 м

Осадка по КВЛ 8,6 м

Водоизмещение 10 373 т

Коэффициент общей полноты 0,626

Коэффициент полноты площади мидель-шпангоута 0,889

Коэффициент полноты КВЛ 0,927

Скорость хода на тихой глубокой воде 10 узлов

Мощность ЭУ 4200 кВт

Научный персонал 34

Автономность по провизии 365

Автономность по топливу 730

Срок службы 25 лет

Наш Дикий Запад

Мурманская железная дорога. Фотографии С. Прокудина-Горского

Как на Русском Севере рыбу солили

Противоречие между высоким качеством добываемой рыбы и её «порчей» в результате заготовки сопровождало рыболовный промысел на Русском Севере большую часть его истории. До экспедиции Русского географического общества 1858–1860-х годов под руководством Николая Данилевского считалось, что невысокое качество заготовки северной рыбы — следствие невежества и нерадивости местного населения. Данилевский первым обратил внимание на экономические предпосылки сложившейся ситуации. Он же развенчал представление о невероятных рыбных богатствах Северного края и поставил под сомнение целесообразность внедрения голландского посола. Но обо всём по порядку.

«Голландские сельди считаются лучшими»

Голландская сельдяная ловля в Северном море (1805). Источник: devriesendevries.com

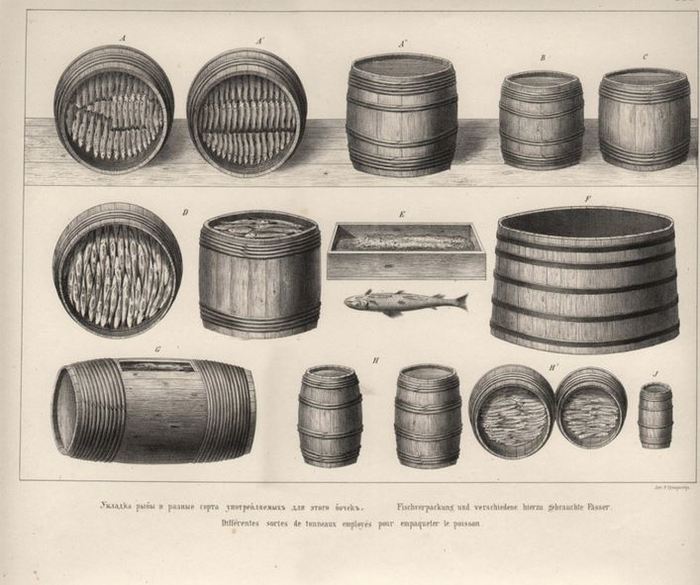

Отмечая природную аккуратность голландцев, Данилевский обращал внимание на «долговременные усилия их правительства довести приготовление сельдей до возможной степени совершенства». Сельди голландского посола «есть плод соединения выгодных условий естественных (превосходное качество сельдей в северной части Немецкого моря), экономических (обширность и обеспеченность сбыта голландских сельдей), этнографических (необыкновенная аккуратность и в пословицу вошедшая чистоплотность голландцев) и, наконец, исторических (цеховое устройство и строгость браковки)»

В Норвегии рыбаки не занимались солением, а свозили улов на принадлежавшие купцам солильни. Улов доставлялся на берег в тот же день и как можно скорее. Техника соления, по свидетельству Данилевского, не отличалась ни аккуратностью, ни чистоплотностью. В солильне рыбу высыпали на пол, вырывали ножом жабры и внутренности, но вытащить их полностью удавалось редко. Перед солением сельди «вовсе не моют, а кладут в бочки вместе с покрывающими их клеском (чешуёй. — М. М.), кровянистой слизью и грязью, вследствие убеждения, что от мытья они портятся». Рыбу укладывали в бочки слоями, пересыпая крупной, но белой и чистой солью (лучшей считалась сицилийская). Сельди «кладутся плашмя, однако же так, чтобы брюшко было несколько кверху». Посол делали крепким: на бочку сельдей уходила четверть бочки соли. Бочки изготавливались из сосновой древесины, что придавало рыбе неприятный вкус (буковые бочки использовались реже).

«Несмотря на небрежность, с которой приготовляются эти сельди, всё же должно сказать, что этот способ приготовления в сущности лучше нашего беломорского (за исключением, конечно, соловецкого), хотя на вид он грязнее и отвратительнее его, что более имеет влияние на воображение зрителя, чем на самую сущность дела», — заключал Данилевский.

В чём же состоял этот «беломорский способ»?

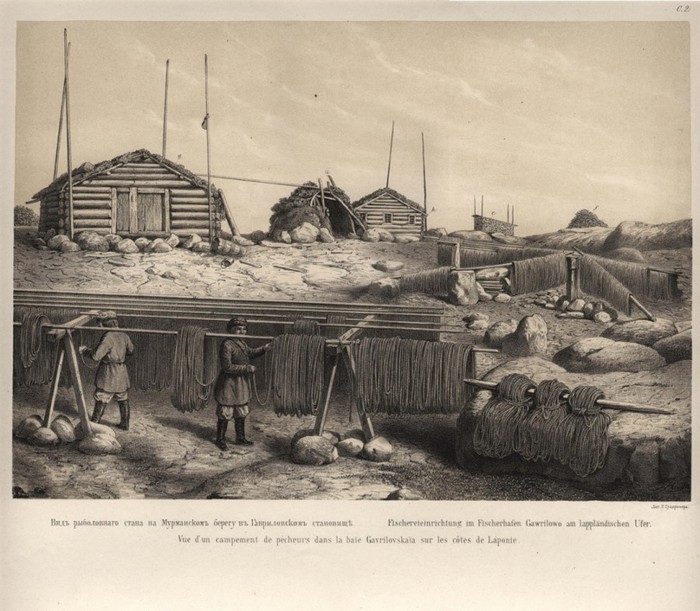

«Подобно диким камчадалам»

В статье 1846 года Иосиф Богуслав дал яркие, хотя и весьма неаппетитные картины соления рыбы на Русском Севере. Так, треска на Мурманском берегу солилась в «амбарах», представлявших собой «вырытые в земле ямы с бревенчатыми срубами, крытыми как попало». «В них-то рыбаки беломорские, подобно диким камчадалам, грудами солят свою рыбу, наваливая ею постепенно с уловом полные амбары от земли до потолка. В таких кучах скупо просоленная рыба преет всё лето, а под осень укладывается в мореходные суда, солится при том вторично и отправляется протухлою на архангельский рынок», — сообщает автор.

Питер Клас. Завтрак, или Натюрморт с селёдкой, хлебом и пивом (1636)

Аналогичным образом обстояло дело с солением сельдей:

«Сельдь беломорская бела, жирна, вкусна, и ни в чём не уступает голландской. Здешние крестьяне портят свой промысел небрежностью и неопрятностью в посоле; груды наловленных сельдей валяются на берегу и преют, пока досужие рыбаки примутся укладывать их в бочки и пересыпать, с крайней экономией, самою дурною солью»

Причины «жалкого положения» беломорских промыслов Богуслав видел во влиянии «туземной чуди» (то есть угро-финских племён); в том, что крестьяне «не знают никаких улучшений»; в неумении обращаться с рыбой и, наконец, в невежестве поморов. По собственному признанию, он прожил в Архангельской губернии более десяти лет, так что его свидетельства заслуживают некоторого доверия. В то же время они не свободны от драматизма и преувеличений: Богуслав сам намеревался организовать промышленный лов беломорской сельди и искал государственной поддержки.

Независимая, объективная и трезвая оценка беломорского рыболовства впервые была дана Николаем Яковлевичем Данилевским — автором одной из фундаментальных в истории русского самосознания работ, «Россия и Европа» (1869). В 1858 году Императорское Русское географическое общество решило организовать экспедицию «для исследования рыбных и звериных промыслов на Белом и Ледовитом морях». Результатом этой экспедиции стали пять отчётов, опубликованных отдельным изданием в 1862 году.

«Устюжане, батюшко, не побрезгают»

Обзор способов приготовления и сбыта рыбы Данилевский начинает со ставшего к тому времени привычным утверждения: «За исключением соловецких сельдей, да онежской и двинской сёмги, вся остальная рыба солится дурно». Однако он решительно отказывается от обвинения местного населения «в невежественном равнодушии к своему делу и своим пользам, в каком-то грубом коснении». «Напротив, совершенно другие качества поразили меня в здешних крестьянах, — пишет Николай Яковлевич. — Именно — необыкновенная в их сословии развитость, ясное понимание своих выгод, предприимчивость и охота перенимать всё полезное»

Вид рыболовного стана на Мурманском берегу в Гавриловском становище. Источник: alexandragor.livejournal.com

Предназначенную для копчения рыбу поморы вначале просаливали в особом строении с печью и плотным дощатым полом:

«Тепло нужно не только для самой работы, но и для того, чтобы соль лучше брала сельдей. Сельди кладут кучей на пол, пересыпают солью, наваливают новую кучу, ещё трусят солью и т. д., а под конец перемешивают всю кучу лопаточками. Сельди дают от себя рассол и — худо ли, хорошо ли — все просаливаются. На полную коптильню (около 70 000 шт. сельдей — М. М.) идёт обыкновенно 6 пудов (100 кг. — М. М.) соли. Для просолки считают нужным два или три дня».

Просоленную сельдь нанизывали на заострённые с обоих концов палочки (роженцы), продевая их сквозь жабры, и полоскали в морской воде. Коптили рыбу тёплым дымом от еловых дров в течение 8–9 дней, под конец «для цвета» иногда жгли можжевельник.

Посол сельдей в Кандалакшском заливе происходил так:

Итак, по сравнению с норвежцами, поморы солили сельдь не сразу после поимки, редко удаляли жабры и внутренности, небрежно укладывали рыбу и экономно расходовали соль. Как и в случае с копчёной сельдью, главной причиной такого посола были условия сбыта: крестьяне «и теперь вполне удовлетворяют требованиям своих потребителей и, следовательно, не имеют никаких побудительных причин жертвовать деньгами, трудами и временем для усовершенствования своего соления».

Разновидности укладки рыбы. Отсюда.

Другую причину, обусловившую преимущество норвежского способа, Данилевский видел в разделении лова и соления:

«Бедному рыбаку и здесь (в Норвегии. — М. М.), точно так же, как и у нас, нет ни времени употреблять на посол и той малой доли старания, которая теперь употребляется, — ни выгоды класть столько соли, сколько её кладут купцы, рассчитывающие на заграничный оптовый сбыт».

Разделение труда, однако, оправдывало себя только из-за более высокой закупочной цены. Норвежский рыболов в среднем получал за сдаваемую рыбу в пять с половиной раз больше русского.

Разберём, какую роль в беломорском посоле играли цена и качество соли. Ведь именно экономное её использование считалось главной причиной «порчи» рыбы.

«Ливерпульская соль давала лучший засол рыбы»

В относительных ценах соль что в XVI-м, что в XIX веке стоила гораздо дороже, чем в наше время, а обеспечение ею широких слоёв населения было постоянной заботой правительства. Тем не менее, серьёзных перебоев с поставками соли Русский Север никогда не испытывал: в Архангельской губернии производилась вывариваемая из морской воды морянка, в соседней Вологодской — ключёвка, которую вываривали из рассола, добытого из соляных источников. Во время расцвета солеварения в XVI — первой половине XVII века северной солью снабжалась вся Центральная Россия. С конца XVII века соляные промыслы на Русском Севере начинают приходить в упадок, но вплоть до начала XIX века местные потребности покрываются солью собственного производства. Покрывались бы они, очевидно, и дальше, если бы не встал вопрос качества этой соли.

«До 1820 года на эти нужды (посол рыбы и мяса. — М. М.) шла исключительно местная соль, однако качество её было низким, потому что при выварке не обращали надлежащего внимания на чистоту, — пишет в монографии “Северная соль” Борис Розен. — В желобы, по которым подавался морской рассол в варницы, часто попадала грязь с иловатого дна, в чрены (“четырёхугольные железные чаны-жаровни”. — М. М.) садилась сажа и пыль. Иногда соль бывала недостаточно хорошо вываренной, в ней были посторонние примеси. Засол рыбы такой солью получался слабым».

Демонстрация традиционного способа получения поваренной соли в Галле (Германия). Источник: halle-tourismus.de

С развитием зарубежной торговли в Архангельск стала поступать соль иностранного производства: английская (ливерпульская, «шпанка») и «шпанская» — под этим названием объединяли французскую, испанскую и португальскую морскую соль, полученную методом солнечной выпарки.

«Качество ливерпульской соли были значительно лучше “морянки” и “ключёвки”, — утверждает Розен. — В ней содержалось примесей не свыше одной трети процента, тогда как в нёнокской соли их было 5½ процента, а в поморской — от 4¼ до 8 процентов. Ливерпульская соль давала лучший засол рыбы. “Шпанская” соль была также бела, достаточно крепка, и потому посоленная ею рыба имела хороший внешний вид. Будучи крупнозернистой, она не так была подвержена утечке и дольше поддерживала крепость рассола, но придавала рыбе неприятный горький вкус».

За исключением сёмги, требовавшей более «слабой» соли, для посола всех остальных рыб на Мурманском берегу с 1820 года употреблялась иностранная соль. Благодаря беспошлинному ввозу, её стоимость была даже ниже, чем у соли местного производства: «Иностранная соль продавалась на архангельском рынке от 30 до 40 копеек за пуд, между тем как себестоимость местной соли с перевозкой была 38 копеек за пуд». Иными словами, напрямую стоимость соли не могла влиять на её скупое расходование при посоле. Главной причиной было стремление рыбопромышленников к удешевлению конечного продукта и привычка к этому продукту потребителей.

«Сельди соловецкого соленья славятся»

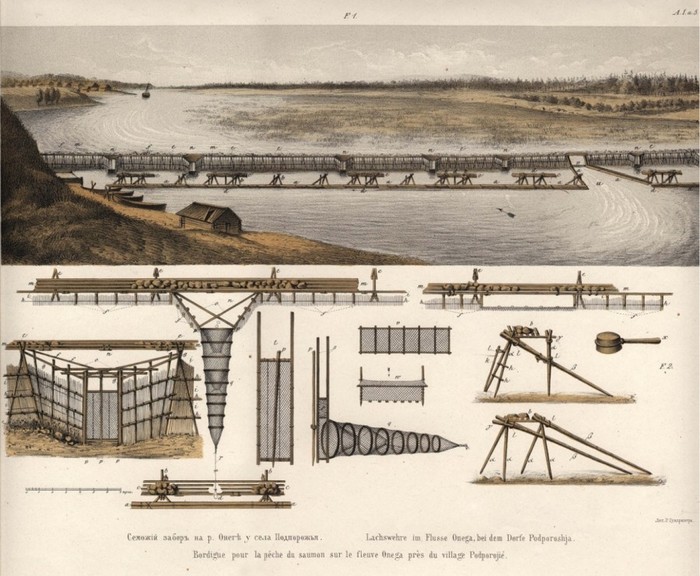

В торговле выше всего ценилась солёная онежская сёмга, известная как порог (этот сорт упоминает и Радецкий). Название она получила от того, что вылавливалась у села Подпорожье (ныне исчезнувшего). Славу, которую приобрёл этот сорт сёмги на петербургском рынке, Данилевский связывал с деятельностью некоего купца Платунова. Он устроил делом таким образом, что местные крестьяне постоянно оставались у него в долгу, который возвращали лучшей сёмгой. Вместе с тем крестьяне «долговременной практикой научились тщательному солению этой рыбы». Способ соления был нехитрым:

«Разрезав рыбу вдоль брюха, вынув внутренности и промыв её, наполняют внутреннюю полость её солью, пересыпают ей жабры и втирают её в чешую. Количество соли определяется временем года. Таким образом посоленную семгу складывают в бочки или просто на воза».

Семожий забор на реке Онеге у села Подпорожья

Примечательно, что для сёмги лучше всего подходила соль не иностранного, а местного производства — та самая, от которой отказались на Мурманском берегу из-за высокого содержания примесей.

Природное качество печорской сёмги было даже лучше, чем онежской. Однако здесь рыбу только пересыпали солью внутри и снаружи, не втирая её в чешую и не наполняя солью внутреннюю полость. Недостаточное количество соли и медленное наполнение бочек приводили к скорой «порче» продукта. Как и в случае с беломорской сельдью, такое обращение с лучшей и дорогой рыбой Данилевский объясняет «выгодами» местных рыбаков. Скупавшие всю печорскую сёмгу чердынские купцы «вовсе неприхотливы на качество этого товара» и «одинаково платят как за хорошую, так и за худую рыбу»

Другим, наряду с сёмгой-порогом, известным сортом северной рыбы была соловецкая сельдь — то есть выловленная и посоленная монахами Соловецкого монастыря. Данилевский так описывал этот промысел:

От 500 до 700 пудов соловецкой сельди употреблялось в самом монастыре. Объём поступающей в продажу солёной рыбы был незначительным: даже в лучшие годы он составлял не более 1 000 пудов (17 тонн).

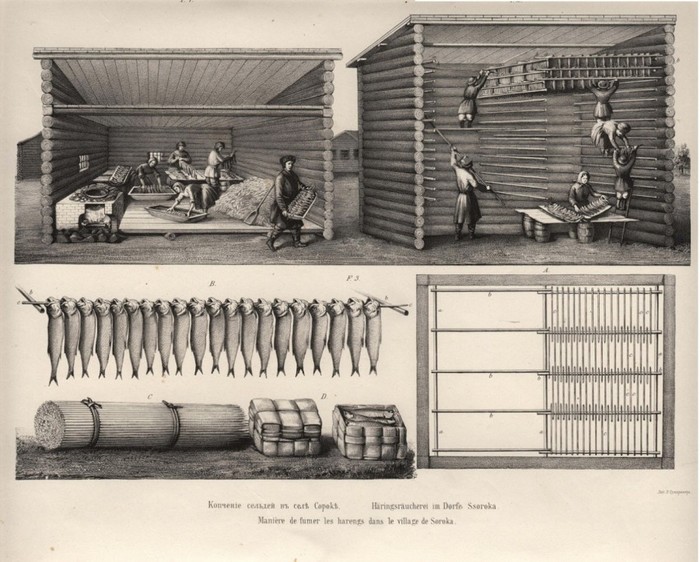

Копчение сельдей в селе Сороке (совр. Беломорск). Источник: alexandragor.livejournal.com

«Большого к казённой прибыли успеху не явилось»

Царское правительство неоднократно пыталось наладить крупное промышленное производство беломорской сельди, засоленной по голландскому способу. Ещё в 1748 году Коммерц-коллегия решила испытать, «могут ли наши сельди быть добротою против голландских». Выловленные в Кандалакшском заливе и посоленные неким «гамбурцем Кейкиным» сельди «явились с голландскими сходственные». К 1755 году стало очевидно, что, несмотря на все усилия, «большого к казённой прибыли успеху не явилось

Попытка организовать сельдяной промысел, предпринятая И. Богуславом с партнёрами в 1840-х годах, не нашла поддержки правительства. Однако в 1858 году Беломорская компания была образована вновь. В том году она заготовила 700 пудов солёных сельдей, а в следующем — уже 4 000 пудов. Данилевский считал, что по качеству эти сельди «лучше даже соловецких и едва ли уступают шотландским» и в перспективе «могут сравняться, если не с лучшими, то с обыкновенными сортами голландских сельдей». Эта Беломорская компания существовала и в 1900 году, однако занималась на тот момент уже… лесозаготовкой ].

Но была, очевидно, и ещё одна причина — преувеличенные представления о рыбных богатствах Белого моря и северных рек.

«Вообще количество рыбы как на Печоре, так и на Белом море таково, что, доставляя в достаточном количестве непосредственную пищу для прибрежных жителей, даёт им вместе с тем возможность к безбедному существованию посредством сбыта остающегося затем излишка; но здешнее рыболовство не может составить предмета сосредоточенной, обширной промышленности».Николай Данилевский

Автор: Максим Марусенков, кандидат филологических наук, историк кулинарии.

«Маленькая колония на далёкой планете»: проблемы Чукотки

К сожалению, происходит тихая деградация региона. Как и во всех сферах человеческой жизни, никогда нет одной-единственной причины, которой можно было бы со 100% истиной объяснить происходящее. Любая ситуация – это сочетание массы различной природы, силы воздействия, продолжительности и даже направленности факторов. Давайте посмотрим на основные.

Среди причин есть как субъективные (это тоже не стоит отрицать), так и вполне объективные. Давайте посмотрим на вторые.

Первое – логистика. Логистика на Чукотке кошмарна. Это значит – не просто сложна, дорога, неспешна и зачастую физически маловозможна, а именно кошмарна. Именно по этой причине самый дорогой город России – Билибино, на втором месте – Певек, на третьем – Анадырь. Обратите внимание: все три населённых пункта – Чукотка. Собственно, это и есть все три города Чукотки, остальные населённые пункты статуса городов не имеют. Для понимания картинки вам достаточно взять ценник из ближайшего супермаркета в средней полосе и умножить его в 2-10 раз в зависимости от категории продукта, его свежести и времени года. При этом Чукотка отнюдь не лидер по доходам населения. Более того, на Чукотке нет и быть не может по определению никакого сколь-нибудь значимого «серого» или «чёрного» бизнеса, а соответственно, и дохода. То есть если для жителя центральных районов страны в очень среднем значении не менее четверти дохода приходится на «серые» деньги, то на Чукотке это явление практически отсутствует, поскольку основная масса населения – муниципальные, окружные или федеральные служащие, а остальное взрослое население, по сути, занимается их обслуживанием; промышленности или сельского хозяйства, в их привычном понимании, нет. Так что реальные располагаемые доходы населения на Чукотке на самом деле ниже того же самого показателя в других регионах.

Начиная с 1989 года население Чукотки уменьшается и сократилось за это время почти в четыре раза. БОльшая часть населения региона – временщики. Люди живут какое-то время и покидают регион. Просто факт: из моего выпуска школы (более ста человек) в регионе проживает не более пяти-шести. Все остальные либо уехали, либо умерли или погибли. И это рождает ещё одну проблему: Чукотка не имеет памяти. Поколение сменяется – и всё, что было, становится забыто навсегда. Одни уехали, другие приехали, всё начинается сначала. Династий в их привычном понимании нет и не может быть. Даже постоянно проживающие на территории семьи всеми силами стараются отправить своих детей учиться «на материк»; разумеется, подавляющее большинство из них не возвращается никогда.

В самые тяжёлые времена первыми регион покинули те, кому было куда уезжать, кто был востребован и не имел никаких проблем с адаптацией в других регионах. А это, хотим мы этого или нет, по большей части – самая образованная, молодая и перспективная часть населения. Да, на Чукотке множество прекрасных людей. Повторюсь: множество. Но мы говорим о «средней температуре по палате», а эта температура, к сожалению, «очень даже не очень».

Вторая сторона демографической проблемы – сложность межполовых взаимоотношений. Чукотка – чуть ли не единственный регион, где количество мужчин практически всех возрастов заметно превышает количество женщин. Если вы мужчина и собираетесь на Чукотке устраивать свою личную жизнь, смиритесь, что вы будете выбором «один из десяти». Во-первых, в регионе сейчас зарегистрировано намного больше людей, чем проживает фактически. Причина тому – северные льготы и надбавки. Человек спокойно уезжает на ПМЖ «на материк», оставаясь зарегистрированным в округе для их получения. На рубеже тысячелетий даже в столице региона стояла острейшая проблема брошенного жилья. Во многих пятиэтажках (а выше там не строят, вечная мерзлота) Анадыря количество брошенных квартир доходило до 1/3. Со взлётом цен на жилую недвижимость в начале нулевых проблема перестала быть столь актуальной, но количество «мёртвых душ», то есть лиц, находящихся в регионе только на бумаге, не сократилось, наоборот.

Во-вторых, даже при формальном не таком уж страшном, на первый взгляд, соотношении (10 мужчин на 9 женщин) необходимо вычесть:

А) Детей, старушек, замужних и имеющих постоянные отношения дам.

Б) К мужчинам добавить большое число временно находящихся на территории округа вахтовиков и сезонных работников. Женщин же среди этой категории практически нет.

Если в Анадыре всё ещё более-менее, то для «людей тундры» это не просто проблема. Это проблема #1: женщин в тундре практически нет. И это объективная реальность. Жизнь женщины в стойбище – это даже не подвиг, а безумие. Современный человек не может жить в таких условиях. Реальные условия жизни в тундре – это адский, тяжелейший труд в чудовищных бытовых условиях 24/7/365. Попробовав жизнь в условиях относительного комфорта посёлка или города, люди не возвращаются в тундру.

А это влечет следующую проблему. Олень – очень условно домашнее животное. Его нельзя поставить в коровник, и с сеновала он кушать не будет, с ним нужно кочевать. Он разрешает человеку жить рядом с собой или не разрешает, в зависимости от того, нравится ему это или нет. А значит, и люди обречены постоянно перемещаться по тундре со своим стадом. Чукотская тундра – самая суровая на планете. Никаких деревьев на большей части Чукотки нет. Даже элементарный огонь развести – проблема, годовые перепады температуры могут достигать ста градусов Цельсия, миллиарды комаров и иных совсем не милых, но очень кровожадных насекомых на кубометр воздуха летом и пурги с ветрами до 50 м/с зимой. И всё это в условиях яранги!

Это не работа в её обычном понимании, это жизнь. Нельзя заболеть, улететь в отпуск, взять отгул и т.д., на день расслабишься – и стадо разбежится. Если ад на земле и существует, то это труд в тундре, особенно женский. Ни о каком сохранении оленеводства до тех пор, пока бытовые условия оленеводов, как минимум, не сравняются с условиями жизни в населённых пунктах, говорить не приходится. Выучившиеся в интернатах дети оленеводов в тундру не возвращаются, пара временных исключений лишь подтверждает правило.

Вдобавок назревает очень серьёзная проблема этнического конфликта. Виной всему лицензии на добычу биологических природных ресурсов. Дело в том, что коренным малочисленным народам Чукотки разрешено добывать эти ресурсы бесплатно. А с другой стороны, выросла значительная часть населения, которая является уже вторым-третьим-четвёртым и так далее поколением «чукотов». Их в процентном соотношении не так уж и много, но они есть. Они вполне обоснованно тоже считают себя аборигенами (на что, кстати, имеют полнейшие основания) даже если в их жилах нет ни капли «исконно коренной» крови. Да и действительно, чем они хуже? Почему они должны эти лицензии покупать? Их папы и мамы, дедушки и бабушки жили на Чукотке, по сути создали её, они сами там родились и всю жизнь живут. На лицо не просто неприятная ситуация, а самые натуральные корни грядущего межэтнического конфликта, который власти пока стараются не замечать, но который назревает с каждым годом всё острей.

На Чукотке хватает проблем. Многие из них решить вполне можно. Но первопричина всегда лежит в экономике. Чтобы регион развивался и имел будущее необходимо найти экономически обоснованное его применение. Что может содержать округ? Пара относительно живых приисков никак не сможет прокормить весь регион. На них трудится не более 3% населения Чукотки. 3% трудяг никогда не смогут прокормить оставшиеся 97%, из которых подавляющее большинство – чиновники. На город с населением порядка 10 тысяч человек только разного рода правоохранителей больше двух тысяч, ещё столько же – обслуживающие их гражданские организации. И это не граница (до неё как от Москвы до Питера) и не военный городок. Военных среди них – единицы. Чем кормить эту бесполезную, с точки зрения экономики, ораву? (Зачем их кормить – пока спрашивать не будем.) Этот вопрос остаётся открытым. Сельского хозяйства нет, зато есть департамент сельского хозяйства; дорог нет, зато есть департамент; в городе два отделения банков с пятью операционистами совокупно, зато здание ЦБ – дворец; промышленности нет, зато есть департамент, который за неё отвечает. Чукотка – страна победившей чиновничьей бюрократии. Дотации из федерального бюджета не бесконечны. А провал на федеральном уровне, при такой зависимости региона от Москвы, неизбежно повлечёт за собой и катастрофу для экономики, а следовательно, и населения Чукотки. Значит, выход только один: искать пути развития региона в экономической сфере. Для этого нужно проводить масштабные исследования, экономический анализ и выстраивать стратегию развития региона, а этого нет.