какие города можно выделить согласно функциональному подходу

Учебно-методический комплекс Челябинск 2006 Коркина Т. А

Главная > Учебно-методический комплекс

| Информация о документе | |

| Дата добавления: | |

| Размер: | |

| Доступные форматы для скачивания: |

Рис. 2. Социально-экономическая структура города

Подсистемы, формирующие город (социально-демографическая, экономическая и т.д.), обладают различными периодами воспроизводства, что определяет чрезвычайно сложную задачу согласования их развития в каждый конкретный период времени. Элементы каждого блока взаимодействуют не только друг с другом, но и с элементами каждого из остальных блоков. И любой момент в развитии города определяется состоянием подобных взаимодействий.

1.6. Основные тенденции развития современного города

Во второй половине ХХ века меняется функциональная ориентация большинства городов. Промышленность покидает города, приходят в упадок многие многофункциональные промышленные центры. Современные схемы управления производством приводят к дезурбанизации промышленности, сохраняя в мегаполисах только управленческие центры.

Крупнейшие города становятся центрами концентрации потребления товаров и услуг, что демонстрирует переход к «обществу потребления» в развитых странах. На смену промышленной эпохе приходит эпоха доминирования сферы обслуживания.

Существует устойчивая тенденция усиления неравномерности развития в системах городов как на национальном, так и на мировом уровнях. Крупнейшие города, безудержно расширяясь, втягивают в себя существенную часть населения сельских районов и приходящих в упадок промышленных центров. Такое развитие городов не ослабляет, а усиливает проблемность их экономической жизни. Социально-экономические проблемы, ранее распределенные по обширным территориям, оказываются территориально сконцентрированными на относительно малой части общей площади страны. Это усиливает социальное напряжение, потенциально создавая угрозу дальнейшему благополучному развитию.

Контрольные вопросы

Что такое «город»? В чем состоит сложность определения этого понятия?

Перечислите социологические признаки города.

Что такое городская рента? Проиллюстрируйте на примерах ее рост.

Назовите экономические признаки города по Л. Велихову. Все ли они применимы к современному городу, можно ли дополнить их перечень?

По каким признакам можно классифицировать города?

Приведите примеры количественных классификаций. Для чего необходима классификация городов по величине?

Какие города выделяются по административной роли?

В чем состоит сложность классификации городов по социально-экономическим функциям?

По каким критериям можно определить функцию города?

Назовите недостатки классификаций, основанных на структуре занятости.

Как проявляется двойственная природа города?

Опишите социально-экономическую структуру города.

Каковы основные тенденции развития города на современном этапе?

А) населенный пункт с определенной численностью населения (от 2 тыс.), выполняющий преимущественно промышленные, торговые, транспортные и административные функции;

В) населенный пункт, связанный по преобладающему роду занятий жителей с сельским хозяйством;

С) поселение людей на определенное время на определенной территории.

Город, в экономическом смысле, это…

А) поселение на определенной территории, которому государственной властью присвоены особые административные права;

В) место, приспособленное для общежития социальной группы сложного характера, внутренне дифференцированной и получившей определенную правовую форму;

С) населенный пункт, не связанный по преобладающему роду занятий жителей с сельским хозяйством.

3. Выберите из перечисленных вариантов не относящийся к социальным признакам города:

А) интенсивный и постоянный рост города;

В) интенсивное разделение труда;

С) рост плотности населения.

4. Выберите из перечисленных вариантов относящийся к экономическим признакам города:

А) городские жители заняты в сфере услуг;

В) интенсивный рост городской динамики, т.е. движения во всех его видах;

С) город умножает потребности жителей и увеличивает интенсивность этих потребностей.

5. О чем говорит закон Шимпфа?

А) о том, что взаимосвязь между условиями работы и условиями проживания лежит в основе эволюции человека;

В) о том, что динамика города-гиганта растет гораздо интенсивнее, чем его население;

С) о том, что одной из основных характеристик городского роста является прямая зависимость между удаленностью от центра города и уровнем доходов и богатства.

А) город, расположенный в центре государственной территории;

В) место резиденции главы государства;

С) самый крупный город на территории государства.

7. Определение социально-экономической функции города базируется на:

А) анализе структуры занятости;

В) анализе численности населения;

С) анализе административной значимости территории.

8. Какие города можно выделить согласно функциональному подходу:

А) города областного значения;

С) университетские города.

9. Социально-экономическая структура города включает в себя следующие элементы:

А) экономические, архитектурно- планировочные, социально-демографические, инженерные, природно-экологические;

В) политические, экологические, инженерные;

С) административные, культурные, экономические.

10. Какая основная тенденция не характерна для развития современного города:

А) социально-экономические проблемы, сконцентрированные ранее на относительно малой площади страны, теперь распределены по обширным территориям;

В) происходит доминирование сферы услуг;

С) урбанизация промышленности.

2. Основные понятия

и модели пространственного

экономического анализа

2.1. Экономия, обусловленная агломерацией

Существенные резервы экономии могут быть связаны также и с сокращением транспортных издержек. В зависимости от соотношения транспортных издержек на сырье и готовую продукцию определяется вариант размещения предприятий либо вблизи источников сырья (например, металлургические предприятия – или вблизи железорудных месторождений или в угольных бассейнах), либо вблизи рынков сбыта (легкая промышленность). Выбор относительного варианта размещения завода обеспечивает экономию, связанную с местоположением.

Для экономики города типична ситуация кумулятивных эффектов, последовательно усиливающих концентрацию населения и производства в городе. Расширение какого-либо производства всегда требует привлечения дополнительной рабочей силы, а это приводит к увеличению рынков сбыта, что, в свою очередь, привлекает другие предприятия, ориентированные на близость к рынку сбыта (рис. 3).

Рис. 3. Схема кумулятивного эффекта (модель Лоури)

Цифрами обозначены циклы расширения секторов деятельности. Прирост занятых в базовом секторе приводит к 4-кратному приросту числа жителей (сектор домашнего хозяйства) и к увеличению числа занятых в секторе обслуживания (на 8 жителей требуется 1 работник обслуживания). Эти изменения составляют цикл I. Прирост занятых в секторе обслуживания также вызывает прирост населения, что дает начало циклу II.

Наряду с перечисленными двумя видами экономии концентрация предприятий может создать для них дополнительные преимущества, связанные с возможным снижением стоимости закупаемых ими ресурсов.

Концентрация в городе нескольких предприятий одной отрасли увеличивает суммарный спрос этой отрасли на соответствующие факторы производства, например, на закупаемое сырье, электроэнергию

и т.д. Возникает достаточно емкий рынок сбыта этой продукции, что может стимулировать размещение в городе завода по ее производству. При этом дополнительный рост производства в первой отрасли, увеличивая возможный объем производства для поставщиков промежуточной продукции, создает для них эффект масштаба, приводя к снижению издержек.

Города играют большую роль в распространении деловой информации и инновационных знаний. Система сложившихся внутри города каналов распространения подобной информации обеспечивает ее доступность при низких затратах и является некоторой информационной инфраструктурой.

К этому же типу преимуществ размещения, обусловленных развитием инфраструктуры, относится и экономия, связанная с достаточно высоким уровнем квалификации рабочей силы, сконцентрированной в городе.

2.2. Концепция локальных общественных благ

и внешних эффектов

Внешние эффекты – преимущества или потери, которые являются побочными результатами функционирования рыночного механизма.

Однако высшие формы деловой активности и системы обслуживания города концентрируются в центральных районах, что обусловлено экономией агломерации. Поэтому многие жители пригородной зоны, как правило, совершают повседневные поездки в центральную зону, что порождает различные издержки (затраты времени, оплата проезда, дополнительная усталость), т.е. один вид отрицательных эффектов меняется на другой.

Существование города показывает, что многие люди и многие фирмы согласны нести бремя такой дезэкономии, которая уравновешивается рассмотренными положительными внешними эффектами, в частности, более высокой заработной платой.

2.3. Группировка факторов,

влияющих на социально-экономическую ситуацию в городе

Экономическая жизнь города складывается под влиянием многих факторов. Важнейшими из них являются следующие:

природные (например, экологическая обстановка на участке для строительства жилья);

социальные (например, привлекательность некоторых районов города для туристов связана с их общим культурным значением, которое может зависеть от их исторической ценности).

Эти факторы можно разбить на основные группы с учетом различных уровней пространственного охвата.

1. Межгородские связи.

Изучение города требует, помимо пространственно-экономического анализа территории самого города, анализа его взаимосвязей с другими городами и с окружающей его территорией, а также разработки прогнозов дальнейшего функционирования города в рамках таких связей. В свою очередь, эти связи нельзя рассматривать как автономные. Как правило, они определяются общим функционированием достаточно больших групп городов в рамках региона, страны, наднационального объединения или всей мировой экономики.

2. Факторы местоположения изучаемого участка на территории города. Эти факторы учитывают роль этого участка в системе социально-экономических связей данного города.

3. Локальные факторы, связанные с состоянием самого участка и его ближайшего окружения: экономические и социальные функции, реализуемые на этом участке; характер застройки; экологическая и геологическая обстановка; социальная ситуация и т.д.

Перекрестное положение этих двух классификаций выделяет соответственно девять групп факторов.

2.4. Линейный тип моделей

пространственного экономического анализа

Национальная экономика является неоднородным, поляризованным пространством. Экономическая жизнь наиболее концентрирована на урбанизованных территориях, количественно представляющих, как правило, несколько процентов общей площади страны. Подобная неоднородность характерна и для пространства самих городов, где также на небольших участках, расположенных преимущественно в центральной зоне города, в основном сконцентрирована экономическая деятельность. Таким образом, города выступают как некоторые полюса экономической жизни, структурирующие все окружающее пространство; в то же время центральные кварталы мегаполисов играют аналогичную роль по отношению к их экономическому пространству.

Дискретный характер экономического пространства дает основание для использования достаточно простого типа линейных моделей, в основе которых лежит математическое понятие «граф».

Граф – некоторое множество точек (вершин), часть которых соединена между собой отрезками линий (ребрами).

В экономическом пространстве вершинами могут быть, например, города, а ребрами – транспортные магистрали или линии связи.

При использовании таких графов в пространственном анализе необходимы численные характеристики, описывающие функционирование фокусов. Каждая из таких характеристик приписывает определенное число соответствующей вершине графа. Они называются «нагрузками» вершин. Аналогично рассматривают численные характеристики, описывающие связи фокусов. Каждая из них задает «нагрузки» для ребер графа. В итоге выявляется тип модели «граф с числовыми характеристиками вершин и ребер».

В качестве числовых характеристик могут применяться:

— показатели типа «фонды» или «объем», например, численность населения, объем основных фондов, запасы готовой продукции и т.д.;

— показатели, характеризующие «интенсивность», например, годовой объем производства города, годовой объем поставок из города А в город Б.

В пространственном экономическом анализе большое значение имеет показатель «расстояние». Он часто используется при описании доступности тех или иных объектов на территории города. Стандартный географический показатель расстояния обычно не используется. При изучении экономического пространства применяются различные показатели экономического расстояния, например, расстояние, измеренное по транспортной сети.

2.5. Модели непрерывного типа

Использование дискретных моделей не всегда оказывается возможным. При более детальном исследовании городской территории использование дискретной модели приводит к необходимости слишком мелкого дробления территории. В результате появляется дискретная модель со слишком большим количеством фокусов. В таком случае более удобно применять модель непрерывного типа.

Простейшая из них – модель зонирования : участок плоскости, моделирующей рассматриваемую территорию, разбивается на несколько областей (зон) по определенному принципу. При этом точки территории, относящиеся к одной и той же зоне, рассматриваются как одинаковые, почти неразличимые (описываемые почти равными значениями по рассматриваемым показателям), например, зонирование по плотности населения.

В прикладных исследованиях такие модели часто представляют в наглядной форме плана города, на котором различные зоны окрашены в различные цвета. Каждому цвету соответствует либо среднее для зоны значение показателя, либо некоторый диапазон таких значений. Данная модель является кусочно-константной с разрывами на границах зон.

При описании зон, как правило, рассматриваются их отдельные компактные фрагменты (подобласти). Зона может быть представлена несколькими такими фрагментами на плане города или на карте региона. Для каждой такой подобласти в моделях рассматриваются соответствующие численные характеристики. Так же как и в линейных моделях здесь применяются показатели типа «фонд», «объем», «интенсивность». Применяются и показатели типа «плотность». Для расчета таких показателей суммарное значение показателей, характеризующих «объем» подобласти или суммарную интенсивность ее функционирования, делят на суммарную площадь подобласти. К этому же типу показателей относится и показатель удельной цены городской земли в расчете на единицу площади.

Классификация городов

Как отмечалось, в настоящее время в РФ насчитывается 1097 городов. Большинство их сконцентрировано в Центральном федеральном округе — 304 города. Меньше всего — в Дальневосточном — 70 городов. Градостроительный кодекс РФ классифицирует города по численности населения на следующие категории:

— малые (до 50 тыс. чел.);

— средние (50-100 тыс. чел.);

— большие (100-250 тыс. чел.);

— крупные (250-1000 тыс. чел.);

— крупнейшие (свыше 1 млн. чел.).

Особо важной является граница, отделяющая малые и средние города от больших. Как правило, город, переходя рубеж в 100 тыс. жителей, начинает приобретать новые качества, иной вид, обрастать городами и поселками-спутниками.

85 % всех городов России — малые и средние города, в которых проживает около 40 млн. чел.

Еще одним основанием классификации городов является их специализация, определяющая структуру занятости в городах, а также профиль производственной деятельности градообразующих предприятий. Положенный в основу классификации критерий занятости впервые был использован в 1943 г. американским ученым Ч. Гаррисом, разработавшим классификацию для 377 американских городов. На базе её было выделено 9 категорий городов: промышленные города, города со сравнительно мало выраженными промышленными функциями, города горнодобывающей промышленности, города розничной торговли, города оптовой торговли, коммуникационные города, университетские города, курортные города и многофункциональные города. Специализацию города можно определить с помощью индекса специализации, рассчитываемого по формуле:

Si = (Ni – Nj) / Nj

Где: Si — индекс специализации города iпо отрасли N;

Ni — доля отрасли N в суммарной занятости города i;

Nj — доля отрасли N в суммарной занятости в стране.

В России по функциональному признаку можно выделить: административные центры территорий, промышленные, ресурсодобывающие, агропромышленные города, транспортные узлы и порты. Так, из числа малых и средних городов России 58 % выполняют агропромышленную функцию, 75 % — промышленную, 70% — транспортную, 32 % — рекреационную, 21 % — города-спутники, специализирующиеся на обслуживании крупных городов. Особенностями отличаются курортные города, наукограды, закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО). Однако большинство городов, в том числе все крупные крупнейшие города, имеют многофункциональное назначение (рис. 3.).

Рис.3. Типология городов в России

Административные центрырайонного (уездного) либо регионального (областного, краевого, республиканского) уровня исторически сформировались как центры управления, политического и финансового контроля. Значение административной функции городов оказалось очень высоким: многие поселения, не имеющие развитой промышленности, но сконцентрировавшие на своей территории административные рычаги, сохранили и укрепили с течением времени свой городской статус, усилив его созданием промышленной и торговой инфраструктуры. Как административные центры при освоении новых территорий создавались такие города, как Тобольск, Томск, Иркутск, Якутск, Хабаровск и др.

Промышленные города,созданные на базе одного или нескольких крупных промышленных предприятий, выросли, как правило, из рабочих поселков, крупные города выросли из малых. Типичные примеры таких городов — Тольятти, Набережные Челны, Череповец, Новокузнецк.

Ресурсодобывающие города(нефтяные, газовые, угольные, рудные, алмазные и т. д.) возникают в местах добычи соответствующих природных ресурсов. Чаще всего преобладание добывающей отрасли означает малый возраст города и низкую степень диверсификации экономики, ограничивая ее начальными звеньями технологического цикла. Многие из ресурсодобывающих городов расположены в районах с экстремальными природно-климатическими условиями. Моноструктурный характер экономики ставит жизнедеятельность таких городов в жесткую зависимость от градообразующего предприятия. Однако некоторые ресурсодобывающие города впоследствии «обросли» перерабатывающими отраслями и превратились в многофункциональные. Некоторые города в СССР сразу создавались как центры и добычи, и переработки того или иного ресурса (например Магнитогорск, Норильск).

Для транспортных центров и портовых городовтранспортные предприятия являются градообразующими (Туапсе, Игарка, Находка и др.). Многие из них выросли на пересечении железных дорог с крупными водными артериями или как железнодорожные узлы. Ряд транспортных центров превратился в многофункциональные города и административные центры (Новосибирск, Владивосток и т. д.).

Главной особенностью агропромышленных городовявляется их ориентация на переработку сельскохозяйственной продукции, техническое и инфраструктурное обслуживание сельскохозяйственного производства на окружающей территории. Как правило, эти города небольшие, с незначительной плотностью населения, преимущественным распространением малоэтажных жилых строений. Располагаются они в благоприятных для сельского хозяйства климатических районах, например в Центрально-Черноземной зоне, на Северном Кавказе, Алтае.

В курортных городах практическинет промышленности. Они формируют градообразующую базу за счет обслуживания населения других регионов и стран. Расположение курортных городов в благоприятных географических условиях способствует привлечению населения на эти территории. Благоприятный для города результат достигается в этом смысле за счет высокой доли гостиничных и санаторных комплексов, широкого представительства туристических, медицинских и транспортных профессиональных групп в структуре городской занятости. Курортные города относятся к уникальным природным комплексам с развитой системой обслуживания и организации досуга (Сочи, Анапа и т. д.).

Статус наукоградаприсваивается муниципальному образованию Президентом РФ по представлению Правительства РФ на срок до 25 лет. При его присвоении утверждаются приоритетные направления его научной, научно-технической, инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров в соответствии с государственными приоритетами развития науки и техники, а также программа развития, в которой определяются меры государственной поддержки данного наукограда с учетом его специфики.

Порядок образования и управления закрытых административно-территориальных образований(ЗАТО) определен федеральным законом. Предложение о создании ЗАТО вносится Правительством РФ по согласованию с органами государственной власти субъектов РФ, а решение о создании принимает Президент РФ. В России около 40 ЗАТО, созданных в свое время в границах закрытых городов, специализирующихся на выполнении оборонных заказов. Земли, занимаемые предприятиями ЗАТО, находятся в федеральной собственности и передаются этим предприятиям в бессрочное пользование. Предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ, должны перечислять определенную сумму в бюджет ЗАТО для финансирования социальных программ местного значения. Если на территории ЗАТО по согласованию с Правительством РФ и местными властями зарегистрированы юридические лица из других регионов или государств, то и они должны направлять часть своих доходов в местный бюджет. Дефицит бюджета ЗАТО покрывается из федерального бюджета.

Кроме того, можно выделить отдельные категории городов по профессиональному признаку: военные городки, гарнизоны, вахтовые поселки и т. д.

Принадлежность муниципального образования к одной из типологических групп позволяет определить особенности управления в нем как с точки зрения внутренней организации управления, так и во взаимоотношениях с внешней средой.

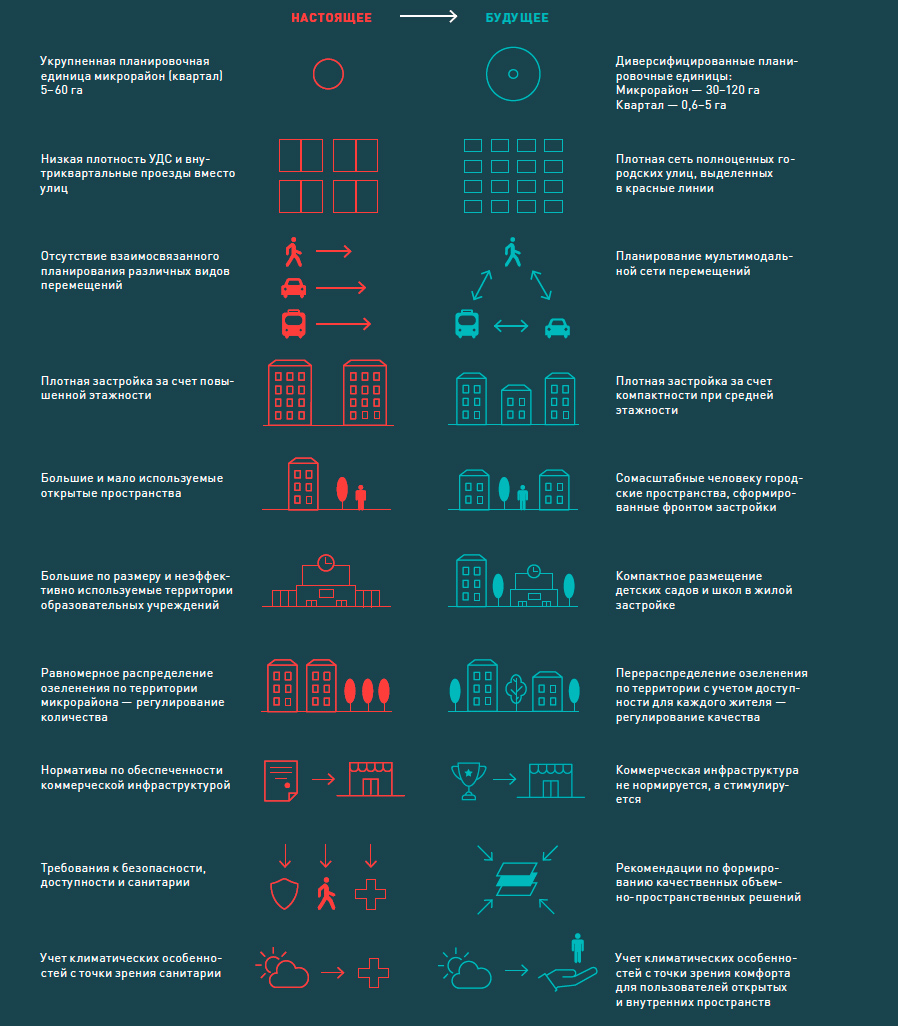

В России разрабатывают принципы развития территорий. Что это значит

Жилые районы в России много лет застраиваются по одним и тем же принципам. Но города растут, меняются социальные и экономические условия, а вместе с ними и потребности горожан. Сегодня покупатели жилья ориентируются не только на будущую квартиру, но и на район целиком — то есть на среду, в которой они станут жить. На первый план для них выходят не квадратные метры, а комфорт и безопасность жизни, экономия личного времени и удобство пользования социальной и коммерческой инфраструктурой, экология и близость места работы.

Для формирования современной городской среды потребовались новые образцы освоения свободных и развития уже застроенных городских территорий. Дом.РФ (АИЖК) и КБ «Стрелка» совместно с Минстроем России сейчас разрабатывают Принципы комплексного развития территорий. Уже есть результаты — первая книга «Свод принципов комплексного развития городских территорий», которая рассказывает о том, каким должно быть идеальное современное жилье и современная жилая среда. Основные тезисы из книги — в карточках вопросов и ответов.

Зачем это нужно В России строится много жилья, оно не отвечает современным требованиям

В последние десятилетия во всем мире на смену жестким нормативам приходит гибкая система регулирования (guidelines). Она устанавливает минимальные ограничения, связанные в первую очередь с безопасностью граждан, и предлагает множество вариантов решений для каждой задачи, стоящей перед проектировщиками.

Например, чтобы ограничить шум, который распространяется от транспортных магистралей к жилой застройке, в российских нормах предусмотрено только одно решение — буферные зоны шириной до 50 м. В международной практике широко используются ландшафт — например, небольшой холм высотой 1 м блокирует 60% пыли и шума от дорожного трафика, и дома могут стоять ближе. И таких решений множество. Создавая возможности для разнообразных решений, можно сделать узнаваемым и уникальным облик каждого города и построить жилье, соответствующее индивидуальным потребностям горожан.

Например, в австралийском городе Аделаида утвержден Adelaide Design Manual, который включает руководство по проектированию и зданий, и общественных пространств. А в Великобритании в 2000 году принят Urban Design Compendium, благодаря которому страна, по качеству жилья отстававшая от большинства государств Европы, смогла переломить ситуацию — площади квартир стали больше, жилье комфортнее.

Жилищное строительство в России ведется высокими темпами. В 2017 году в стране построено 78,6 млн кв. м жилья, в 2016-м в эксплуатацию введено 79,8 млн кв. м, а годом ранее — рекордные для российской строительной отрасли 85 млн кв. м. К 2025 году в России планируется достичь отметки в 120 млн кв. м.

Новое жилье в городах России, как правило, воспроизводит панельные микрорайоны советского образца, которые разрабатывались в условиях плановой экономики. Сегодня такая застройка не отвечает современным запросам горожан и не учитывает изменений в социальной, политической, экономической, культурной и информационной сферах.

Принципы комплексного развития территорий должны стать инструментом повышения качества среды и перехода российских городов к современным моделям развития.

— Новые стандарты необходимы, потому что задача постепенной замены массовой жилой застройки 1960–1980-х годов становится насущной, и к этому нужно готовиться. Принципы должны защитить интересы жителей и установить четкие правила для девелоперов. Но они должны разрабатываться отдельно для разных территорий. Дискуссии, развернувшиеся после объявления о реновации в Москве, показали, что люди ценят среднеэтажное жилье и просторные дворы. Там, где это возможно, должна появляться и малоэтажная застройка — сохранившиеся до сих пор послевоенные (так называемые немецкие) городки могут служить в этом смысле образцом. В деловом центре города (в Москве это Сити) и рядом с ним может появляться и очень высотное жилье — для тех, кто комфортно себя в нем чувствует и хочет жить недалеко от места работы.

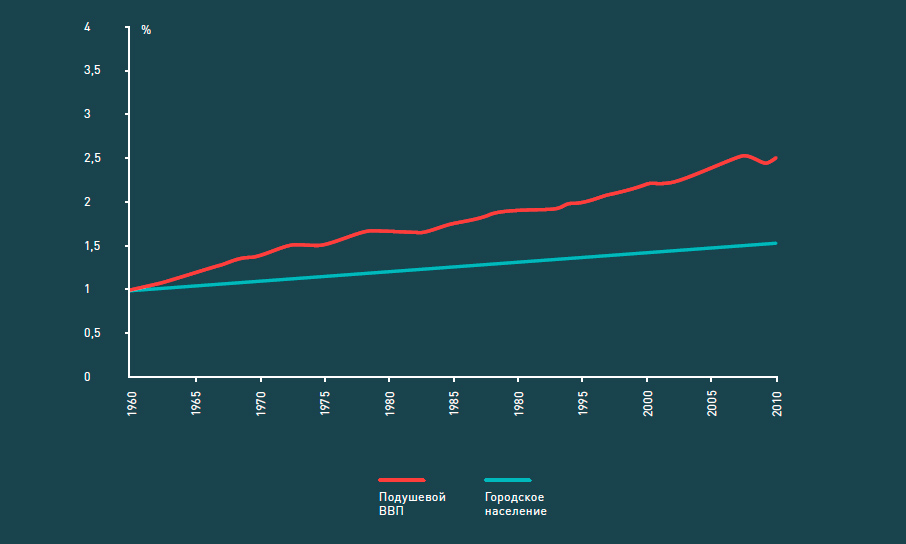

Почему только города Потому что две трети россиян проживают именно в городах, которые служат двигателями экономики

К 2050 году около 70% населения мира будет жить в городах. В России этот показатель уже сейчас стремится к 75%. Города служат основными двигателями экономики своей страны — около 70% ВВП производится в городах. В них сконцентрированы квалифицированные кадры, что способствует внедрению инноваций.

Человеческий капитал — это одно из основных условий роста экономики города и страны в целом. На количество профессиональных кадров в городе напрямую влияет качество жизни. Привлекательная среда для специалистов должна отличаться разнообразием: пространственным, функциональным, социальным, транспортным. При этом на смену отраслевым индикаторам, определяющим количественные показатели развития различных объектов городской инфраструктуры (протяженность дорог, количество построенных квадратных метров жилья), сегодня приходят сервисные. Они отражают уровень комфорта городской среды для горожан: время в пути до места работы, доступность объектов коммерческой, культурной и досуговой инфраструктуры каждому жителю на повседневной основе, уровень обособленности частной жизни для каждого из покупателей новых квартир. Все эти факторы учитываются в модели компактного города.

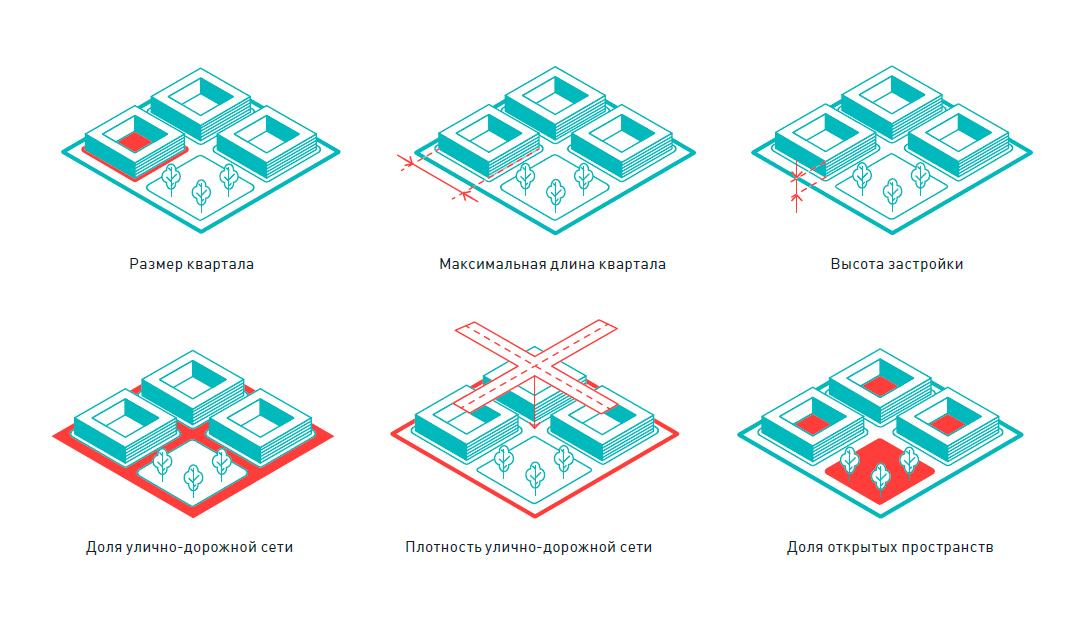

Компактный город Это модель развития города, где все под рукой

Важное условие разнообразия городской среды — компактность, то есть сочетание высокой плотности застройки и улично-дорожной сети при сохранении средней этажности со смешанным функциональным использованием зданий и территорий. Такая среда имеет четыре ключевые характеристики: 1) высокая концентрация пользователей и застройки на небольшой территории; 2) совмещение жилых и коммерческих функций в одном здании или квартале; 3) застройка высотой не более девяти этажей; 4) доступность общественного транспорта и пешеходная связность.

Среда должна быть соразмерна человеку и хорошо им ощущаться. Приемлемое соотношение высоты застройки к ширине улицы колеблется в пределах 1:1, 1:3 и к 1:6. Среднеэтажные здания позволяют жителям почувствовать визуальный контакт с открытыми городскими пространствами, создают ощущение безопасности и способствуют развитию взаимодействия между соседями. Оптимальное расстояние до улицы — около 25 м. Поэтому уже на уровне шестого этажа, что соответствует отметке в 20 м, этот контакт с окружающим пространством начинает пропадать.

А чего хотят горожане Наиболее важными факторами для покупателей квартир являются планировка квартиры, транспортная доступность и качество среды

Согласно исследованию Центра городской антропологии КБ «Стрелка», огромное значение для покупателей жилья имеют качество и планировка помещения. Ценятся кирпичные или монолитные дома, важны размеры комнат и кухни, возможность перепланировки, высота потолков, наличие балкона или лоджии, хорошее состояние инженерных коммуникаций.

В целом, выбирая жилье, россияне отдают предпочтение городским коттеджам. По мнению горожан, коттеджная застройка обладает такими плюсами, как большая площадь, удобная планировка, яркий внешний облик, возможность самостоятельно обустроить пространство.

Популярностью пользуются сталинки и так называемые брежневки. Квартиры в таких домах ценят за большие комнаты, удобную планировку, хорошую теплоизоляцию.

Среди аутсайдеров по типу застройки — хрущевки, панельные пятиэтажки первого периода индустриального домостроения. Небольшие размеры комнат и кухни, неудобные планировки, плохая звукоизоляция, аварийное состояние коммуникаций — все это делает квартиры крайне непривлекательными в глазах жильцов.

В небольших городах, где происходит активный отток населения, именно хрущевки в первую очередь рискуют оказаться полностью заброшенными из-за отсутствия желающих покупать там квартиры. Следующим по значению фактором является транспортная доступность.

При выборе квартиры люди оценивают, сколько им добираться до работы. Если оказывается, что больше часа, то жилье стараются не покупать. Также покупатели смотрят на качество жилой среды в районе проживания. В тех случаях, когда район проживания резко отличается в плохую сторону от соседних территорий (считается криминальным или экологически неблагополучным), это может стать весомой причиной отказаться там жить. Проведенное антропологическое исследование позволило определить типовые сценарии повседневной жизни людей. На основе этих данных в Принципах сформировано три основные модели жилой среды, которые учитывают все вышеперечисленные факторы.

— Россияне сегодня выбирают не лучшее, а «наименее плохое жилье». И фактом является отсутствие на рынке достойного предложения в необходимом количестве. Рост благосостояния опередил эволюцию покупательского опыта. У людей недостаточно навыков отличия хорошего жилья от плохого. Новые Принципы должны стать единым языком для всех, в хорошем смысле пропагандой качества. Создание новых ориентиров ускорит воспитание потребителя, и, как следствие, остальных участников рынка. Государство и его специализированные институты должны выступить платформой, на которой профессиональное сообщество сформирует общее видение и договорится о стандартах отрасли.

Что предлагается Главное единицей городского планирования должен стать квартал

Книга «Свод принципов комплексного развития городских территорий» предлагает при планировке городских территорий перейти от микрорайонной к квартальной застройке средней этажности (до девяти этажей) с качественными общественными пространствами, плотной улично-дорожной сетью и широким спектром объектов торговли и услуг в пешеходной доступности.

В идеале квартал должен быть площадью до 5 га — вместо действующей нормы размера микрорайона до 60 га. А плотность улично-дорожной сети — 15 км/ кв. км. 20–30% от общей площади застройки должна составлять доля объектов торговли, услуг, досуга.

В основу правил формирования жилой среды заложен принцип конструктора: город составляют районы, которые, в свою очередь, сформированы из нескольких застроенных кварталов. При проектировании важна непрерывность городской ткани — она обеспечивает условия комфортного перемещения пользователей из одного района в другой и рост потоков посетителей объектов коммерческой инфраструктуры. Например, очень удачно, если объекты коммерческой, культурной или досуговой инфраструктуры, расположенные в соседних районах, дополняют друг друга.

От размеров, пропорций, расположения квартала зависит, насколько он будет комфортными для жизни. Например, размеры квартала определяют удобство пешеходного или автомобильного перемещения. Чем больше размер квартала, тем менее комфортно передвигаться пешком и тем больше пользователей выбирают автомобиль. В небольших кварталах чаще организованы перекрестки, что повышает безопасность дорожного движения. У пешеходов меньше соблазна пересекать дорогу в неположенном месте, а у водителей — превышать скорость. Но для автомобилей удобнее — большой квартал.

Оптимальный баланс между удобством для пешеходного и автомобильного перемещения достигается в кварталах со стороной 80–110 м. Наиболее известный пример планировки на основе вытянутых кварталов — Манхэттен со средним размером квартала 80 × 274 м. На острове четко разделяются авеню с высокой уличной активностью и улицы, где преимущественно располагается жилье.

Еще одна «хитрость» — для увеличения пешеходной активности крупные кварталы необходимо делать проницаемыми — с аллеями и бульварами, разбивающими квартал посередине.

Важно также расположение квартала с учетом преобладающих направлений сезонных ветров. Застройка должна защищать от холодных зимних ветров, а летом, наоборот, не препятствовать сквозным ветрам, снижающим эффект теплового острова.

— Проблемы организации жилой застройки есть в городах, где превалирует строительство точечных объектов или используются мощности морально устаревших ДСК. Застройщики, которые занимаются комплексным освоением территорий и собираются долго работать на рынке, заботятся о соотношении «цена-качество». Такие девелоперы, по сути, и помогли сформировать набор характеристик жилых объектов, которые изучали разработчики Принципов. Существует ряд характеристик действительно качественной застройки. Одна из ключевых — создание бытовой и социальной инфраструктуры. Человек не должен ехать в течение нескольких часов, чтобы получить бытовую услугу, сходить в кафе или попасть на то или иное событие. Сокращение времени и расстояния до подобных услуг — первостепенная задача и девелопера, и городской власти.

Сценарии городской жизни Для российских городов разработали три базовые модели развития территорий

Стандарты выделяют три базовых сценария повседневной жизни, которые должны быть учтены при формировании современной жилой среды: малоэтажная жилая, среднеэтажная жилая и центральная.

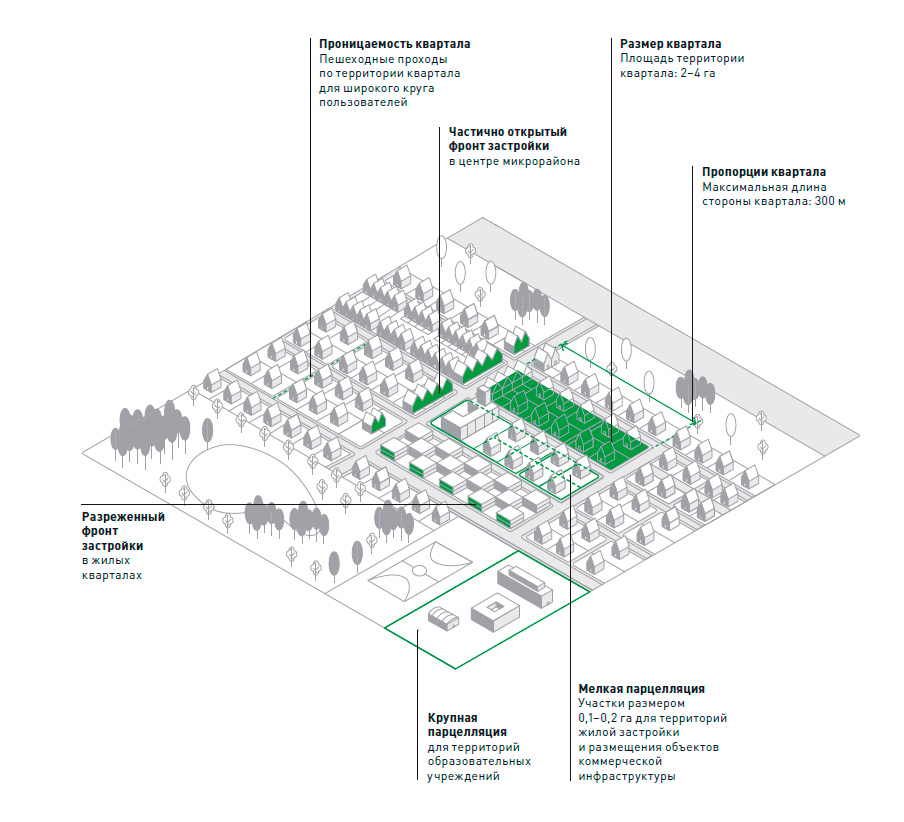

Малоэтажная жилая модель — жизнь в частном доме с индивидуальным участком либо в малоквартирном доме не выше пяти этажей. Размер квартала — 2–4 га. Предполагаемая плотность жителей — до 80 чел./га, плотность застройки — 4–6 тыс. кв. м/га. Обеспеченность парковками — 375 мест на 1 тыс. жителей. Модель предусматривает создание плотной застройки, необходимой для эффективного использования инженерной и транспортной инфраструктуры, внедрение локальных источников водоснабжения и отопления, очистных сооружений, альтернативных источников энергии, энергоэффективных материалов и технологий. Коммерческая и социальная инфраструктура должна быть в пешеходной доступности.

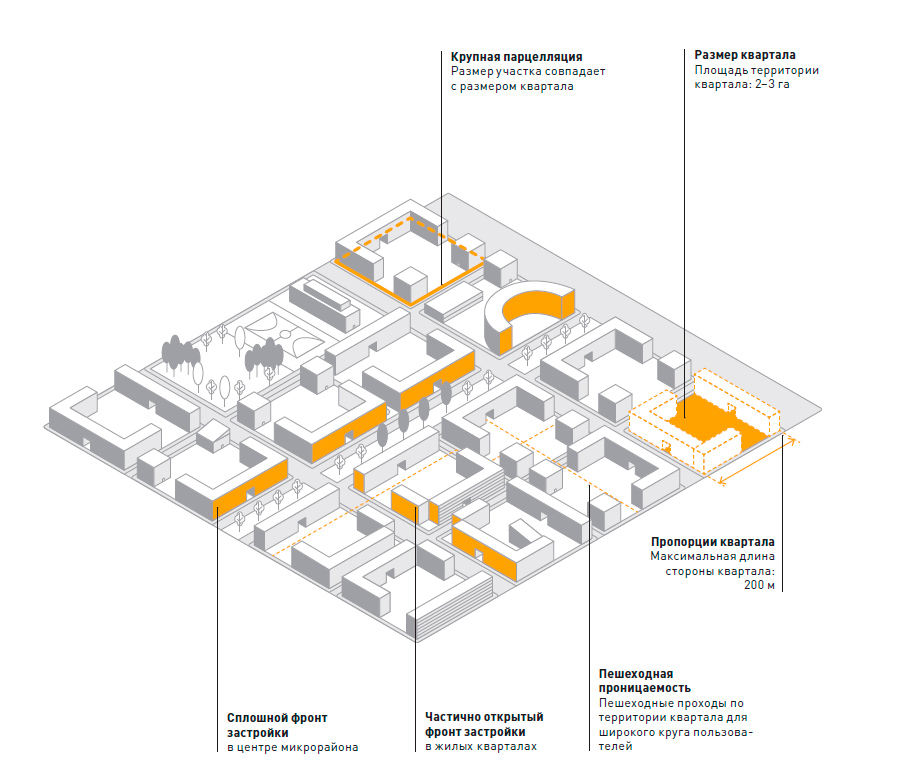

Среднеэтажная жилая модель — самый массовый вид жилой застройки. Плотность жителей — 350–450 чел./га, высота домов — пять — девять этажей, обеспеченность парковками — 235 мест на 1 тыс. человек. У жителей городской модели просторные квартиры с гибкой планировкой, с выходом в собственный палисадник из квартир на первых этажах. Еще одна отличительная черта городской модели — развитая сеть общественного транспорта, обеспечивающая доступность объектов социальной инфраструктуры и природных территорий.

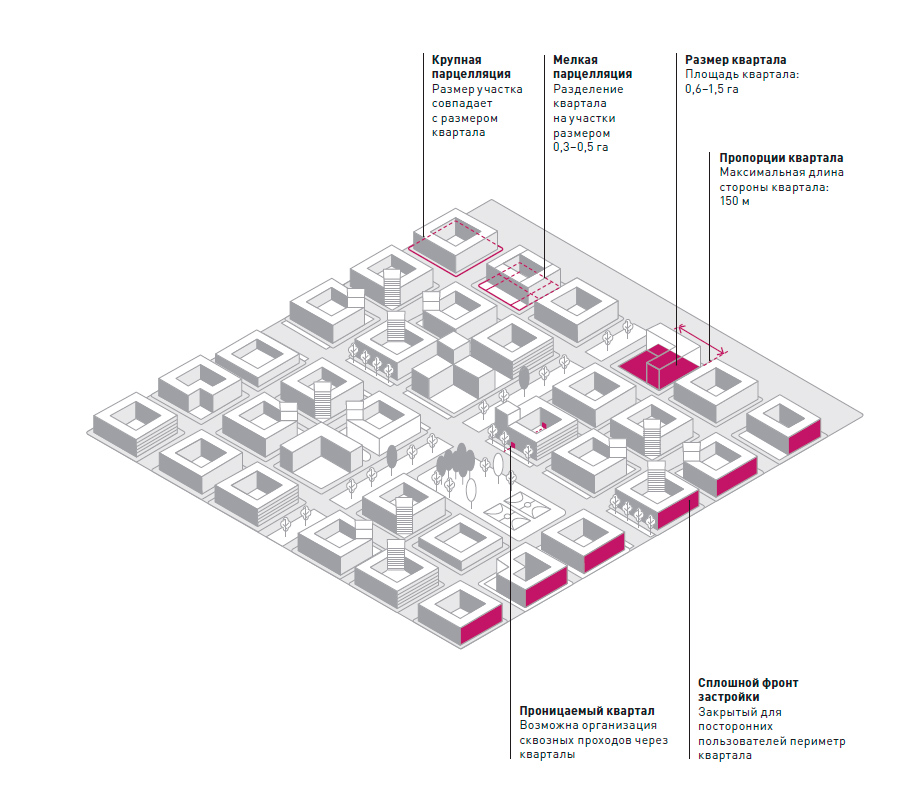

Центральная модель предлагает создание небольших кварталов (до 1,5 га) со смешанной застройкой (жилье и коммерческие площади), с разветвленной сетью пешеходных и автомобильных линий, развитым общественным транспортом. В домах высотой не выше девяти этажей — компактные квартиры, поскольку жители много времени проводят вне дома. Для высотных доминант района предусмотрена высота здания — 18 этажей.

Как применять новые принципы Принципы — это рекомендации, учебник для городских властей, проектировщиков и других специалистов, задействованных в процессе развития городов

Книга «Свод принципов комплексного развития городских территорий» — первая часть Принципов, содержащих рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при реконструкции или освоении застроенных территорий и при комплексной застройке новых территорий. Документ разработан ДОМ.РФ (АИЖК) и КБ «Стрелка» совместно с Минстроем России.

Новый методический документ закладывает основу для комплексного изменения существующих строительных нормативов (Сводов правил, стандартов и СанПиН).