какие гормоны повышают давление

Влияние щитовидной железы на работу организма

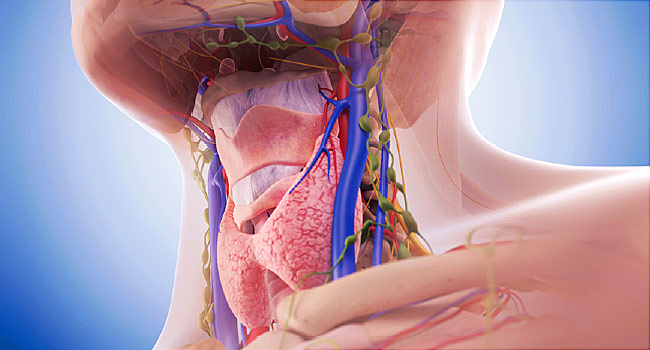

Щитовидная железа – орган эндокринной системы. Находится под гортанью перед трахеей. Имеет форму бабочки – две доли с перешейком между ними. Окружена капсулой.

Тиреоидная ткань – ткань щитовидной железы – состоит из фолликулов – пузырьков, заполненных белком тиреоглобулином. Средний размер здорового органа в норме – 5*6*2 см.

За что отвечает щитовидная железа

Щитовидная железа хранит йод и вырабатывает тиреоидные гормоны трийодтиронин Т3 и тиреоидин Т4 (йодированные производные аминокислоты тирозина), а также гормон кальцитонин. Из фолликулов с током крови эти биологически активные вещества поступают к органам и тканям, где воздействуют на рецепторы клеток-мишеней. Так тиреоидные гормоны влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, умственное и физическое развитие, состояние костной ткани.

В частности, они регулируют:

Недостаток тиреоидных гормонов во время беременности у матери может стать причиной недостаточного развития мозга у ребенка.

Нарушения работы

Выработку Т3 и Т4 регулирует тиреотропный гормон гипофиза ТТГ. Работа щитовидки чаще нарушается с возрастом или из-за патологий других органов. При снижении выработки тиреоидных гормонов развивается гипотиреоз. При увеличении синтеза Т3 и/или Т4 диагностируют гипертиреоз, или тиреотоксикоз.

В 70-80 % случаев причины гипертиреоза – патологии щитовидной железы:

Болезнь развивается преимущественно в возрасте 20-50 лет, у женщин в 10 раз чаще, чем у мужчин.

При гипотиреозе замедляется обмен веществ. Состояние в 99 % случаев развивается из-за поражения щитовидки – травматического, лучевого, инфекционного или аутоиммунного, а также из-за дефицита йода в организме или приема некоторых лекарств. У 1 % пациентов причина гипотиреоза – поражение гипоталамуса или гипофиза. Поражения гипофиза сопровождаются повышением уровня ТТГ.

Симптомы недостатка и избытка гормонов щитовидной железы

| Гипотиреоз | Гипертиреоз |

|---|---|

| Замедленный пульс меньше 60 ударов в минуту | Учащенный пульс выше 90 ударов в минуту |

| Ломкость, сухость и выпадение волос | Ранняя обильная седина, истончение ногтей и волос |

| Повышенная зябкость конечностей | Усиленное потоотделение, непереносимость жары |

| Лишний вес на фоне нормального питания | Снижение веса при нормальном питании |

| Снижение аппетита | Повышение аппетита |

| Тошнота, рвота, запоры, чрезмерное газообразование | Рвота, поносы или запоры |

| Повышение уровня холестерина | Нарушения ритма сердца |

| Нарушения менструального цикла | Светобоязнь, пучеглазие, чувство песка в глазах |

| Утомляемость, слабость, сонливость | Утомляемость и мышечная слабость |

| Эмоциональная подавленность | Дрожание рук |

| Сухость кожи, желтушность. | Истончение кожи |

| Отечность конечностей и лица | Нарушения сна |

| Заторможенность мышления и речи | Увеличение щитовидки |

| Снижение артериального давления | Повышение артериального давления |

| Головные боли | Обильные и частые мочеиспускания, сильная жажда |

| Хрипота, отечность гортани, затруднение дыхания и нарушения слуха | Снижение потенции у мужчин и нарушения менструального цикла у женщин |

| Прерывистый сон, бессонница, гипотермия | Беспокойств, чувство страха, повышенная возбудимость и раздражительность, повышение температуры тела |

Гипотиреоз у детей может вызывать необратимые нарушения. Если врожденный гипотиреоз не лечить до 2-х лет, развивается умственная отсталость, кретинизм, карликовость.

У взрослых гипотиреоз может провоцировать вторичные патологии – сахарный диабет, ожирение, гипертонию, болезни почек, сердца и сосудов. Гипертиреоз у взрослых сопутствует остеопорозу, умственным нарушениям, заболеваниям ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Признаки нарушения работы щитовидной железы

Чтобы заподозрить болезни щитовидной железы на ранних стадиях, рекомендуется ежемесячно проводить самоосмотр. Внешне щитовидки не должно быть видно. Даже незначительное увеличение – повод обратиться к врачу эндокринологу.

Бывает, что размер органа не меняется, но наблюдается резкий набор веса или похудение при обычном питании, плаксивость, увеличение глазных яблок, дрожание пальцев рук и потливость, ощущение кома в горле и затрудненное глотание. При перечисленных проблемах также обратитесь за консультацией к специалисту.

Симптоматическая артериальная гипертензия

Поделиться:

Гипертоническую болезнь нужно лечить постоянно, а не принимать таблетки время от времени, при сильном повышении давления. Но иногда гипертония — это симптом другой болезни, и тогда лечение нужно совсем иное.

Гипертоническая болезнь и артериальная гипертензия

«Да разве это не одно и то же?» — удивится читатель. Нет, это разные понятия. Гипертоническая болезнь (другой термин — эссенциальная гипертензия) — хроническое заболевание, основным клиническим проявлением которого является длительное, стойкое, регулярное повышение артериального давления (АД), но одну конкретную причину этого выделить невозможно.

А вот артериальная гипертензия (АГ) — это симптом, т.е. такое повышение давления, которое является следствием болезни какого-то конкретного органа. Поэтому ее и называют симптоматической. При этом если излечить пораженный орган, то повышение давления тоже исчезнет, тогда как с гипертонической болезнью, увы, таким образом не разделаешься.

Читайте также:

«Гипертоническая личность»

Диагноз «гипертоническая болезнь» является диагнозом исключения — т.е. он ставится только после того, как проводится полное обследование всех органов, способных влиять на АД. Таких органов достаточно много: это, конечно, сердце и сосудистая система, почки, надпочечники, щитовидная железа.

Сердечно-сосудистая гипертензия

Симптоматические АГ, развивающиеся в связи с поражением сердечно-сосудистой системы, чаще всего бывают обусловлены пороками (нарушениями строения), причем обычно врожденными.

До сих пор самым доступным «скрининговым» методом их выявления является аускультация, т.е. выслушивание сердца. Шумы, которые можно выслушать при упомянутых патологиях, как правило, не очень сильные, поэтому нарушение может остаться недиагностированным и через некоторое время привести к формированию АГ.

Сосудистой можно считать и гипертонию при шейном остеохондрозе. При этом заболевании страдают крупные артерии шеи, снабжающие кровью головной мозг. Мозг ощущает нехватку кислорода и «дает команду» увеличить давление в системе — чтобы кровь легче текла вверх. Также к повышению давления при остеохондрозе приводит и поражение нервных пучков.

Нефрогенная гипертензия

Почки очищают наш организм, фильтруя кровь. Сложная и многоступенчатая система фильтров работает только при определенном уровне давления, а ведь прекращать детоксикацию нельзя ни на минуту.

Поэтому у почек есть собственная «панель управления» АД. Как только рецепторы почек «чувствуют», что давление низковато, в кровь выбрасываются прессорные — повышающие его — вещества.

А если, например, по пораженному атеросклерозом сосуду кровь к почке притекает скудно и медленно, рецепторы постоянно будут считать вполне нормальное давление слишком низким. В этом случае постоянным будет и поступление прессорных веществ, и, увы, повышение системного артериального давления.

Эндокринные гипертензии

Крошечный надпочечник имеет сложное многослойное строение, и каждый слой вырабатывает свой набор гормонов. Однако и гормоны коркового, и гормоны мозгового слоя являются прессорными — повышают давление.

Гормоны мозгового слоя — всем известные катехоламины, адреналин и норадреналин, работающие на защитную реакцию «дерись или беги». Одной из ее составляющих является повышение АД для лучшего кровоснабжения сердца, легких и мускулов.

Малюсенькая опухоль мозгового слоя надпочечника (феохромоцитома) способна «выдавать» самые эффектные гипертонические кризы, когда давление подскакивает (иначе и не скажешь) за считанные секунды, да так, что стрелка тонометра вываливается за конец шкалы.

Корковый слой вырабатывает гормон кортизол, также принимающий участие в развитии стрессовых реакций. Опухоли коркового слоя, как правило, приводят к формированию не кризовой формы АГ, а стабильного повышения давления.

Повышенная активность щитовидной железы также может быть причиной гипертензии. Ее продукт — тиреоидные гормоны — повышают чувствительность организма к адреналину и норадреналину, и даже их нормальные «дозы» вызывают ненормальный подъем АД.

Гипертензия центрального происхождения

Ну и, конечно, причину может скрывать мозг. Опухоли, травмы или сосудистые поражения определенных его участков служат причиной сбоев как в работе эндокринных желез, (несмотря на то, что сами железы совершенно здоровы), так и в деятельности центра, управляющего тонусом сосудов.

Поэтому посещение невролога и (по показаниям) высокотехнологичные исследования мозга — обязательный пункт при обследовании больного с высоким давлением.

То вверх, то вниз! Врач рассказывает о признаках гормонального дисбаланса

Перепады настроения, нестабильное давление, снижение полового влечения и даже изменения во внешности — вот далеко не полный список симптомов, которые могут указывать на гормональный дисбаланс. Проблема эта серьезная, поэтому не стоит медлить с походом к специалистам. Более подробно о сбоях в работе нашего организма рассказала опытный врач-эндокринолог Татьяна Леонова.

Гормоны отвечают практически за все функции нашего организма

— Само словосочетание «гормональный дисбаланс» — скорее, научно-популярный вариант. Если выражаться медицинским языком, правильнее говорить — нарушение гормональной функции. Это возможно при:

Помимо «классических» желез внутренней секреции, мы помним о том, что большинство наших органов и тканей вырабатывают гормоноподобные вещества, которые могут влиять на самочувствие. Нет практически ни одной функции, за которую не отвечали бы гормоны. Именно поэтому данный вопрос всегда будет актуальным. Часто пациенты обращаются с безобидными на первый взгляд проблемами, а в итоге оказывается, что источник дискомфорта — тот самый дисбаланс.

Симптомов огромное количество, и чаще всего они взаимосвязаны. Очень редко люди приходят с какой-то одной жалобой. Важна комплексная оценка организма. При беседе с пациентом врач обязательно расспрашивает обо всех беспокойствах и уже может предположить наличие тех или иных признаков, указывающих на гормональные нарушения.

Разберем самые яркие симптомы, которые нельзя оставлять без внимания.

Повышение функции щитовидной железы

— Усиливаются метаболические процессы. Так, при повышенной выработке тиреоидных гормонов возможны:

Понижение функции щитовидной железы

— Эта ситуация куда более распространенная, при пониженной выработке тиреоидных гормонов отмечаются:

Нарушение работы надпочечников

— Может проявлять себя такими признаками, как:

и противоположные симптомы:

Неправильная работа яичников

— Оценив телосложение женщины, уже косвенно можно понять, правильно ли работают яичники. Ярким признаком у женщин здесь становится избыточный рост волос (гипертрихоз). Явный указатель на то, что в избытке вырабатывается мужской гормон тестостерон. Кстати, иногда то же самое происходит и при сбоях в работе надпочечников.

И все же бывает, что волнения пациенток излишни. В практике мы чаще встречаемся с обычными физиологическими особенностями конкретного человека. Например, избыточный рост волос в так называемых гормононезависимых зонах — ноги, голень. Сказываются и национальные особенности, и влияние экологических факторов.

Вообще важным критерием оценки здоровья женщины считается нормальный менструальный цикл. Если он регулярный, нет жалоб на выраженную болезненность — это хороший знак правильной выработки гормонов.

Если все же есть проблемы, необходимо проверить в первую очередь работу яичников, далее — работу надпочечников и щитовидной железы.

Гормоны способны изменить внешность человека

— При нарушении выработки гормона роста или его повышенной активности может развиваться акромегалия и гигантизм. Случаи редкие, но про них нужно знать. Изменяются черты лица, они становятся грубыми, увеличиваются надбровные дуги, скулы, нижняя челюсть и так далее. Возможно также изменение размера стопы, увеличение кисти и утолщение пальцев. Синдром акромегалии очень серьезен. Медлить с походом к врачу нельзя.

Данное заболевание развивается и у детей, и у взрослых.

— Во время формирования половой системы у подростков из-за гормональных изменений часто появляются угри. Если во взрослом возрасте подобные неприятности продолжаются, необходимо исключить повышенную выработку тестостерона, это может быть связано с нарушением функций яичников и/или надпочечников.

Часто говорят, что проблему с гормонами можно определить по зоне на теле, где появляются угри. Это неверно. Необходимы более глубокие исследования. Ставить диагноз лишь по расположению воспалений на коже нельзя.

Ухудшение зрения может указывать на гормональный дисбаланс?

— Если мы говорим об аутоиммунной офтальмопатии, которая может сопровождаться избытком гормонов щитовидной железы, то в первую очередь жалобы касаются не ухудшения зрения, а таких симптомов, как дискомфорт в области глаз, зуд, жжение, чувство «песка в глазах», слезотечение, припухлость век, выпячивание глазных яблок.

Раньше при опухолях головного мозга актуальным было определение полей зрения, в настоящее время на более раннем этапе диагностики нам помогают МРТ- и КТ-исследования.

Послеродовая депрессия — это тоже гормональная перестройка

— Иногда гормональные изменения не требуют лечения. Например, в послеродовый период может быть повышена функция щитовидной железы. Эстроген, прогестерон и хорионический гонадотропин, которые были необходимы во время беременности, заменяются окситоцином и пролактином, гормонами лактации. В результате гормональной перестройки женщина может страдать из-за резких колебаний настроения, от раздражительности, подавленности — точно так же, как во время предменструального периода и менопаузы.

Как правило, организм новоиспеченных мам справляется сам. Если чувствуете, что психологически вам слишком трудно, обратитесь к психологу. Но если гормональные нарушения длительны, необходима помощь эндокринолога.

Проблемы с гормонами могут стать и причиной снижения полового влечения, такие ситуации порой наблюдаются и при нарушениях работы гормонов половой системы, и при проблемах в работе щитовидной железы. Чтобы нормализовать ситуацию, врач назначает обследование и лечение.

Главный рецепт — здоровый образ жизни!

— У женщин нарушение гормональной функции встречается чаще, чем у мужчин. А один из самых серьезных пусковых механизмов — это стрессы, в том числе вирусные инфекции, которые также не проходят даром для организма.

Еще одно заблуждение, что поездка в другие страны полезна для наших детей. А ведь это настоящее испытание для неокрепшего организма. Резкое изменение температуры, многочасовой перелет. И вот только организм привыкает к новым условиям и выводит себя из состояния повышенной тревожности, как двухнедельный отпуск заканчивается, мы возвращаемся в прежние условия. История повторяется по кругу.

Выбирайте для отдыха с детьми страну с климатом, максимально похожим на родной. Кстати, испокон веков цари, отправляясь оздоравливаться в далекие края, детей старались оставлять дома, чтобы те не болели. Если уезжаете совсем в иные условия, желательно, чтобы это была поездка минимум на 3-4 недели, тогда ее можно будет считать полезной. Сложности с адаптацией касаются и взрослых. Конечно, гормональная система откликается на подобные моменты, но все же организм взрослого человека обычно крепче и последствия не такие явные.

Тем не менее, трудно переоценить важность влияния солнечных лучей на наш организм: они способствуют выработке витамина D, усвоению кальция, что отражается и на нашей иммунной системе, и на прочности костной ткани. А раз мы говорим о гормонах, хорошо знать еще и о паращитовидных железах, которые в условиях хронического дефицита витамина D начинают увеличиваться, что приводит к формированию аденом паращитовидных желез.

На особенности выработки гормонов влияют и не зависящие от нас факторы, например, генетика и неблагоприятные условия окружающей среды, различные нитраты, вредные пищевые добавки. Об этом не стоит забывать.

Чтобы вовремя выявить те или иные гормональные нарушения, прислушивайтесь к своему организму, обращайтесь к специалистам при первых жалобах, не запускайте болезни, не забывайте вовремя проходить минимум диспансерного обследования, чтобы быть уверенными в том, что все в порядке.

Артериальная гипертония у женщин в менопаузе

Регуляция репродуктивной системы женщины связана с определенными изменениями в гипоталамо-гипофизарной системе в различные периоды жизни: до пубертата, от пубертатного периода до прекращения менструаций (репродуктивный период) и пре- и постменопаузальны

Регуляция репродуктивной системы женщины связана с определенными изменениями в гипоталамо-гипофизарной системе в различные периоды жизни: до пубертата, от пубертатного периода до прекращения менструаций (репродуктивный период) и пре- и постменопаузальный периоды. В свою очередь, гипоталамо-гипофизарная система контролируется корой головного мозга посредством нейромедиаторов, таких, как дофамин, серотонин, норадреналин, опиоиды и др. Это свидетельствует о том, что гармоничное развитие репродуктивной системы женщины зависит от четкого взаимодействия ряда регуляторных факторов, таких, как нейропептиды, либерины, тропные гормоны, реализующих в определенной последовательности нормальную функцию яичников.

Перименопауза — это отрезок времени в жизни женщины, когда начинает угасать функция яичников. Этот процесс сопровождается изменением длительности и качества менструального цикла, захватывая 1–2 года после наступления менопаузы. Этот период генетически запрограммирован.

В это время уменьшается выработка эстрогенов яичниками, в частности эстрадиола, снижается уровень прогестерона. В ответ на гипоэстроген- и гипопрогестеронемию нарушается циклическая регуляция менструального цикла со стороны гипоталамо-гипофизарной системы. В перименопаузе начинает повышаться выработка фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), а в постменопаузе — и лютеинизирующего гормона (ЛГ), т. е. развивается гипергонадотропный гипогонадизм.

Пульсирующая секреция гонадотропина со временем также нарушается, что еще больше усугубляет гонадотропную функцию гипофиза. Нейромедиаторы, являющиеся компонентами репродуктивной системы, не остаются интактными в перименопаузе. Увеличивается образование катехоламинов в ткани мозга, изменяются дофаминергическая, серотонинергическая, опиоидергическая регуляции.

Развивающийся дефицит эстрогенов и прогестерона, изменение регуляторных механизмов со стороны гипоталамо-гипофизарной системы приводят к функциональным нарушениям многих органов и систем. Инволюционный процесс, являясь по существу физиологическим, уже в перименопаузе может повлечь за собой усугубление существующих или развитие новых патологических состояний со стороны сердечно-сосудистой, обменной, костной и других систем организма, а также психической сферы.

Одним из серьезных патологических состояний может быть развитие или усугубление артериальной гипертонии (АГ). Гипоэстрогенемия и уменьшение выработки прогестерона, воздействуя на различные механизмы регуляции сосудистого тонуса, такие, как альдостерон, предсердный натрийуретический пептид, нарушение внутриклеточного ионного гомеостаза, изменение активности аденозинтрифосфатазы (АТФ-аза) и др., оказывают неблагоприятное влияние на тонус и состояние артериол.

Повышение артериального давления (АД) до достижения среднего возраста чаще встречается у мужчин, тогда как после 50 лет — у женщин (Р. Г. Оганов, 1997; K. Anastos, P. Charney, R. A. Charon, E. Cohen, C. Y. Jones, C. Marte, D. M. Swiderski, M. E. Wheat, S. Williams, 1991). Этот возраст у женщин как раз приходится на период менопаузы. Уже этот факт свидетельствует о том, что эстрогены и прогестины обладают защитными механизмами, позволяющими предотвратить развитие АГ. Поэтому важным фактором является влияние этих гормонов на сосудистый тонус, и в частности на эндотелиальную функцию.

Изучение роли эстрадиола в релаксации сосудов (S. A. Kharitonov, R. B. Logan-Sinclair, C. M. Busset, E. A. Shinebourne, 1994; J. M. Sullivan, L. P. Fowlkes, 1996) показало, что концентрация оксида азота в крови у женщин в период овуляции, когда имеет место пик секреции эстрогенов, повышена. Другие авторы (J. M. Sullivan, L. P. Fowlkes, 1996) отмечают повышение эстрогенами синтеза простациклина, который наряду с оксидом азота является мощным вазодилататором. Уменьшая ток кальция через кальциевые каналы гладкомышечных клеток, эстрогены действуют аналогично блокаторам кальциевых каналов, вызывая вазодилататорный эффект (F. Grodstein, M. J. Stampfer, J. E. Manson, G. A. Colditz, W. C. Willett, B. Rosner, F. E. Speizer, C. H. Hennekens, 1996).

Все эти исследования подтверждают релаксирующее влияние эстрогенов на сосудистую стенку. Дефицит их может привести к вазоконстрикции и повышению АД.

Не меньшее значение в нарушении сосудистого тонуса придается снижению секреции прогестерона, который, как и эстрогены, подавляет ток ионов кальция через клеточные мембраны (А. Н. Караченцев, П. В. Сергеев, А. И. Матюшин, 1996).

Наряду с вышеизложенным прогестерон, снижая реабсорбцию натрия в почечных канальцах и увеличивая натрийурез, оказывает антиальдостероновый эффект (M. Barbagallo, J. Shan, P. K. Pang, L. M. Resnick, 1995).

Однако патогенетические механизмы АГ в постменопаузе не ограничиваются прекращением положительного влияния гормонов яичников на сосудистый тонус. Дело в том, что дефицит эстрогенов сопровождается развитием относительной гиперандрогении, которая способствует или усугубляет развитие инсулинорезистентности. Последняя, в свою очередь, сопровождается гиперинсулинемией, дислипидемией, увеличением активности симпатоадреналовой системы (САС), повышает реабсорбцию натрия в почечных канальцах, тем самым способствуя задержке жидкости, и наряду с увеличением гипертрофии гладкомышечных клеток сосудов создает предпосылки для развития АГ.

Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия параллельно являются факторами риска развития ожирения и сахарного диабета (СД) 2 типа, которые вносят свою лепту в ухудшение течения АГ.

Помимо названных патогенетических особенностей АГ в период менопаузы, имеются данные, которые позволяют говорить об участии минералокортикоидов надпочечников в патогенезе данного заболевания.

Было показано, что в период менопаузы у женщин с АГ снижается активность Na-, K-АТФ-азы, концентрация натрия в эритроцитах повышается, а калия снижается (O.Ylikorkola, A. Orpana, J. Puolakka, T. Pyorala, L. Viinikka,1995).

Веществами, подавляющими активность Na-, K-АТФ-азы являются простагландин Е2, эндотелин, обладающие вазоконстрикторным эффектом.

Наряду с электролитными нарушениями было показано изменение соотношения между ренином и альдостероном в сторону увеличения последнего (I. H. Zaragh, 1995).

Таким образом, нельзя исключить у этих пациенток с АГ возможности развития в период менопаузы первичного идиопатического гиперальдостеронизма (ИГА). Это мнение подтверждается наличием солечувствительности у всех женщин с АГ в менопаузе (P. J. Nestel, P. M. Clifton, M. Noakes, R. McArthur, P. R. Howe, 1993) и развитием двусторонней мелкоузелковой гиперплазии пучковой зоны коры надпочечников (В. А. Алмазов, Е. В. Шляхто, 1999).

Суммируя вышесказанное, можно выделить несколько звеньев патогенеза АГ, возникшей в период послеоперационной или физиологической менопаузы.

Главным патогенетическим звеном этого заболевания является снижение выработки яичниковых гормонов — эстрогенов и прогестерона, а также компенсаторное увеличение выработки тропных гормонов — ФСГ, ЛГ, сопровождающееся нарушением нейромедиаторной функции гипоталамуса с усилением активности норадренергического тонуса, снижением опиоидергической активности β-эндорфинов и активности серотонинергической системы.

Снижение прогестерона и нарушение дофаминергической регуляции могут стать причиной развития ИГА.

В то же время в патогенез данного вида АГ вносит свой «вклад» относительная гиперандрогения, которая сопровождается развитием инсулинорезистентности, ведущей к метаболическим расстройствам (гиперинсулинемия, дислипидемия, повышение активности САС и др.). В результате этих нарушений может развиваться СД 2 типа, при котором усугубляются сосудистые нарушения вследствие оксидативного стресса.

Таким образом, АГ в период менопаузы с патофизиологической точки зрения представляет собой сложный каскад метаболических нарушений, в дальнейшем выливающихся в органическое поражение сосудов — микро- и макроангиопатию.

Поэтому знание механизмов развития данной патологии у женщин требует дифференцированного подхода к терапии АГ с целью профилактики сердечно-сосудистой патологии, такой, как острый инфаркт миокарда или инсульт.

Исходя из сложности патогенеза АГ у данной категории женщин, при назначении гипотензивной терапии следует учитывать факторы риска, которые усугубляют это заболевание: это ожирение, чаще по абдоминальному типу, инсулинорезистентность с гиперинсулинемией, дислипидемия, нарушение водно-электролитного баланса, гипертрофия левого желудочка — даже при «легкой» гипертонии. Все эти факторы провоцируют развитие сердечно-сосудистых осложнений.

Перед назначением гипотензивной терапии желательно провести суточное мониторирование АД и электрокардиограммы, а также определение веса пациентки утром и вечером, фиксируя различие показателей с целью определения задержки жидкости; исследовать в крови гликемию натощак и через 2 ч после еды, при необходимости — гликированный гемоглобин (НвА1с), липиды, электролиты в крови и суточной моче; при задержке натрия и/или экскреции калия определить уровень ренина в крови и альдостерона в суточной моче.

На основании полученных результатов уточнить основные патогенетические факторы, на которые должна быть направлена терапия. В любом случае она не будет монотерапией и должна подбираться индивидуально.

Казалось бы, главным звеном в терапии АГ у этих женщин должна быть заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Но многочисленные литературные данные содержат противоречивые указания относительно профилактики сердечно-сосудистой патологии (О. П. Шевченко, Е. А. Праскурничий, В. А. Жукова, 2005), при этом влияние ЗГТ на АД в постменопаузе до сих пор обсуждается. И хотя снижение АД при применении ЗГТ незначительно, пренебрегать этой терапией в случае отсутствия противопоказаний не стоит.

В этом плане наиболее безопасным в отношении липидного спектра является фемостон, в состав которого входит дидрогестерон (дюфастон), не обладающий андрогенной активностью.

Для профилактики тромбозов и эмболий рекомендуется назначение кардиомагнила.

Известно, что ранняя диагностика АГ и своевременно начатое патогенетически обоснованное постоянное лечение — залог успешной профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

Наряду с гипотензивными средствами большое значение имеет изменение образа жизни: необходимы регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности (ходьба по 40 мин через день или ежедневно с максимально переносимой скоростью); пациентке следует прекратить курить, ограничить употребление алкоголя, снизить калораж употребляемых продуктов, особенно богатых быстроусвояемыми углеводами и животными жирами, включать в рацион больше продуктов, содержащих клетчатку, кальций, калий, магний; ограничить прием поваренной соли до 5 г в сутки.

Снижение калорийности пищи, уменьшение потребления соли и физические упражнения могут снизить АД без применения гипотензивных средств. Уменьшение массы тела позволяет стабилизировать общее состояние, снижая факторы риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

С этой целью целесообразно назначать препарат метформин (сиофор, глюкофаж) по 500–1000 мг на ночь для снижения инсулинорезистентности, а также массы тела. Эта мера является профилактикой развития СД. Положительный результат в описанной ситуации может дать назначение препарата меридиа, который влияет через нейромедиаторы гипоталамуса (норадреналин и серотонин) на пищевое поведение.

Выбор гипотензивного препарата для лечения АГ у женщин в период менопаузы зависит от влияния его на основные патогенетические звенья клинического синдрома: инсулинорезистентность, повышение активности САС, развитие первичного ИГА. Важно также, чтобы эти препараты не оказывали негативного влияния на метаболизм.

В первом ряду стоят лекарственные средства, положительно влияющие на микроциркуляцию, — это блокаторы кальциевых каналов и блокаторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Точки приложения этих препаратов отличаются: в первом случае это гладкомышечные клетки сосудов, где релаксирующий эффект вызывается усилением чувствительности к брадикинину и оксиду азота, во втором — эндотелий, где блокируется образование ангиотензина II и увеличивается вазодилататорная активность брадикинина. Оба являются вазодилататорами, снижают инсулинорезистентность, защищают миокард при ишемической болезни сердца, тормозят атерогенез, обладают кардиопротекторным эффектом на фоне острого инфаркта миокарда.

Обе группы препаратов через снижение инсулинорезистентности опосредованно уменьшают активность САС. Наиболее эффективно влияет на снижение АД комбинация из двух препаратов, желательно пролонгированного действия, ибо эти препараты сохраняют нормальный суточный циркадный ритм АД и тем самым предупреждают сердечно-сосудистые осложнения. В то же время при их употреблении не происходит «замены» одного фактора риска на другой, кроме того, они легко комбинируются с другими препаратами и не вызывают эффекта привыкания.

Что касается блокаторов кальциевых каналов, то здесь следует отдавать предпочтение препаратам дигидропиридинового ряда, к которым относятся нифедипин ретард, исрадипин, амлодипин, адалат СЛ и др. Комбинация антигипертензивных средств позволяет воздействовать на большее число этиопатологических факторов, получая адекватный эффект с помощью меньших доз препаратов.

Из блокаторов АПФ наиболее широко применяется при лечении АГ у женщин в менопаузе моэкс (моэксиприл). Результаты исследования показали, что препарат метаболически нейтрален, сочетается с ЗГТ, не снижая положительного эффекта последней на костную ткань и уменьшая активность остеобластов (M. Stempel, W. S. S. Jee, Y. Ma et al., 1995).

При задержке жидкости, подтвержденной уменьшением экскреции натрия с мочой, можно применять препараты антиальдостеронового действия, такие, как спиронолактон, верошпирон, при усиленной экскреции калия — калийсберегающие препараты — амилорид. При отсутствии усиления экскреции калия с мочой в постменопаузе может быть эффективным назначение арифона (индапамид), который успешно сочетается с ингибиторами АПФ.

Таким образом, период наступления менопаузы у женщин нередко влечет за собой развитие различных заболеваний, требующих тщательного обследования и лечения.

Значительное увеличение продолжительности жизни женщин и повышение ее качества в постменопаузе зависят от профилактики факторов риска развития таких заболеваний, как ожирение, СД 2 типа, АГ и их осложнения. К последним относятся сердечно-сосудистые заболевания, нередко приводящие к инвалидизации и летальному исходу. Поэтому изменение образа жизни, комплексная патогенетически обоснованная терапия, проводящаяся с учетом всех клинических синдромов, могут помочь женщине сохранить здоровье, продолжать вести активный образ жизни в период постменопаузы.

З. И. Левитская, кандидат медицинских наук, доцент

ММА им. И. М. Сеченова, Москва

Читайте также:

Читайте также: