какие глаза у турок

Белокурые и голубоглазые кавказцы: миф или реальность?

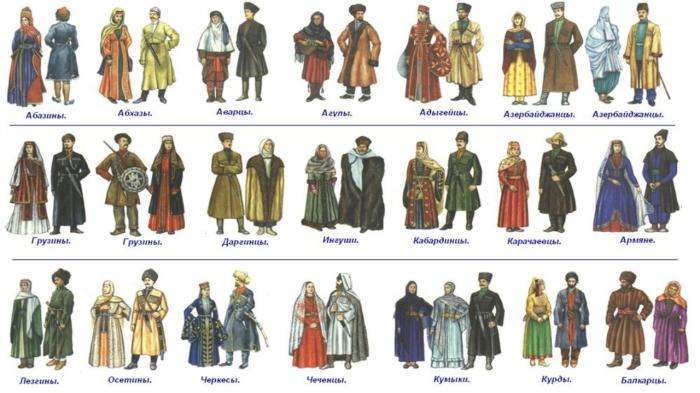

Когда заходит разговор о жителях Кавказа, в голове сразу же формируется образ смуглого человека, с темными волосами и густыми черными бровями. Именно так, по мнению большинства, выглядят осетины, ингуши, грузины и армяне. Но нередко в семьях у представителей этой группы народностей рождаются светлые дети. Нет, до блондинов скандинавского типа им далеко, но светло-русые волосы, серые, голубые или зеленые глаза встречаются не так уж редко.

Смешанные браки: природная лотерея

Почему так происходит? Одна из причин, конечно же, смешанные браки в предыдущих поколениях. Ген «белокожести» является рецессивным, поэтому брюнеты у смешанных пар рождается гораздо чаще. Однако генетическая информация сохраняется и через несколько поколений может родиться улыбчивый голубоглазый блондин. И тогда молодому отцу не стоит хвататься за сердце, а в первую очередь нужно заглянуть в альбом с семейными фото. Там обязательно найдется златокудрая красавица или мужчина с волосами, цвета спелой пшеницы.

Наследие предков

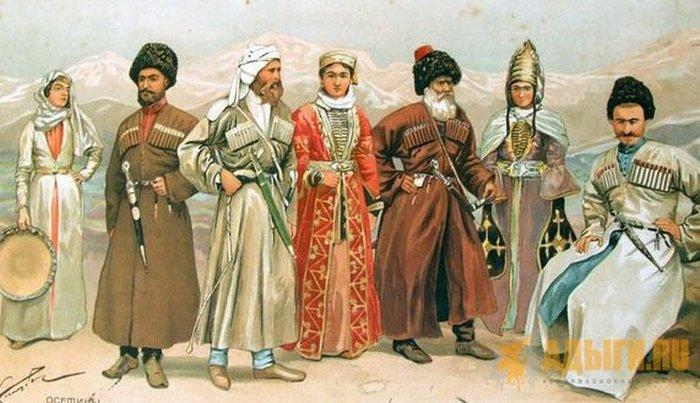

Но не только близкие предки могут стать причиной появления светловолосого малыша в кавказской семье. Достаточно обратится к историческим источникам, чтобы выяснить, что предки осетин и ингушей были совсем не похожи на современников. В летописях они описаны, как высокие, с белой кожей и преимущественно светлыми волосами.

Аланы, так назывался этот кочевой этнос, жили на обширной территории, простиравшейся от Римской империи до Азии. После многочисленных войн, часть из них осела на территории современной Осетии и Ингушетии, смешалась с местными племенами. Но и тут в игру вступила наследственность и эволюционные механизмы – темные волосы наследуются чаще, в условиях теплого климата иметь кожу, богатую меланином, гораздо комфортнее. Поэтому население постепенно становилось все более похоже на современников.

Доказательством этой гипотезы являются и записки исследователя этнографа И.И. Пантюхова. Он утверждал, что процент светлых глаз у отдельных народностей Кавказа колеблется до 30%, что сравнимо с показателями европейцев и славян.

Светловолосые черкесы

Черкесы были одними из самых многочисленных народностей, проживающих на территории современного Ставропольского края. Этнографы описывали их, как «русых, с рыжими усами и светлой кожей, серыми или светло-карими глазами».

Однако во время Русско-кавказской войны, значительная часть бежала в Турцию. Но многие остались. Наиболее близки генетически к черкесам жители аула Карм, их сложно отличить от европейца ровно до тех пор, пока они не начинают говорить.

Существует и гипотеза, что черкесы являются потомками славян, в частности казаков, так как в исследованиях часто встречается самоназвание «Казакия». (Русские древности в памятниках искусства. И.Толстой и Н.Кондаков)

Кавказские албаны

Жило на территории Кавказа и племя, которое называлось албаны, – белокожие, светловолосые европеоиды. Они разительно отличались от тюрков, были выше ростом, имели абсолютно иные верования и культуру. Даже самоназвание народности происходит от латинского albus – «белый», что подтверждает теорию историков о племенах, не похожих на распространенный сейчас каспийский тип.

К сожалению, значительная часть албанов была уничтожена во время многочисленных войн с арабами, но «генетические отголоски» встречаются и у современников.

Сваны

В отличие от албанов, сваны не исчезли, не растворились в бурном котле мелких этносов. Они, как и четыре тысячелетия назад, живут в самом высокогорном регионе Грузии (от 600 до 2500 метров над уровнем моря). Их язык значительно отличается от грузинского, но постепенно исчезает, сохраняясь лишь в бытовой речи старшего поколения.

Царский полковник Бартоломей описывал этот народ, как высоких, с гордым профилем, светловолосых и голубоглазых. Он отмечал их простодушие и доброту, а также то, что сваны свято чтили свои традиции. Их культура долгое время развивалась в изоляции, это позволило сохранить генетическую однородность.

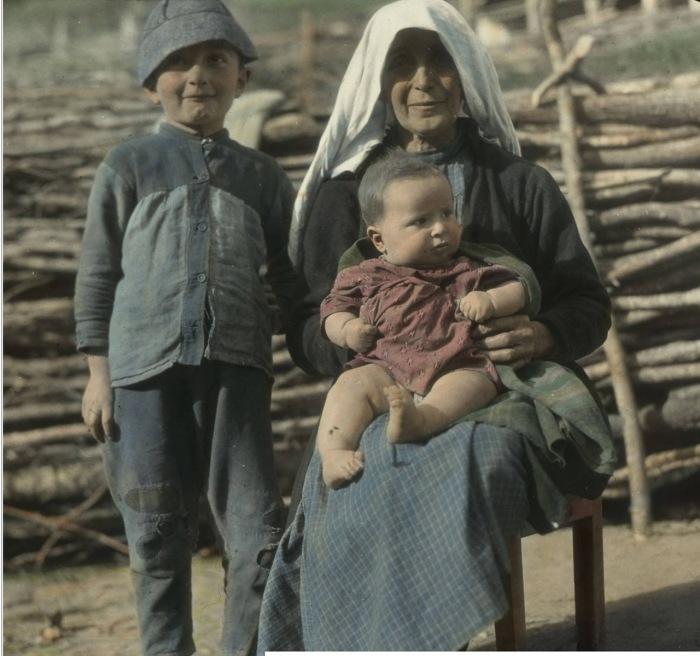

Сваны. Бабушка с внуками. 1929 год.

И даже после объединения с Грузией в одно государство, грузины побаивались сванов. Белокурые горцы чтили традиции, и кровная месть была одним из самых распространенных способов разрешения семейных споров. Поэтому смешанные браки стали привычным явлением только в последние несколько десятилетий. И ген «золотых локонов» нередко проявляется, вытесняя доминирующую каспийскую внешность.

Чеченцы

Современные чеченцы и ингуши являются прямыми потомками вайнахов – хурритского этноса. Однако примерно в третьем тысячелетии до нашей эры, эти племена смешались с другими, несущими в себе генетические признаки кроманойдной расы (современными представителями этой расы являются славяне, а также финны и шведы).

Генетический «коктейль» и объясняет столь широкое разнообразие типов внешности в Чечне. Когда доминируют гены переднеазиатской расы, ребенок рождается смуглым, с темными волосами. Когда же верх берет кроманойдный тип – внешность практически не отличается от славянской.

Кочевники: миграция ради спасения

Еще одна генетическая ветвь, которая стала частью этнического наследия Кавказа, преимущественно светловолосые и белокожие кочевники половцы, убегавшие от многочисленных притеснений со стороны враждующих племен. Они постепенно ассимилировались, слились с местными жителями и фактически растворились в господствующих в Предкавказье этносах.

Дмитрий Харатьян – армянин по отцу и гардемарин по матери.

Именно поэтому светловолосые среди кавказцев совсем не редкость – их много и в Чечне и Дагестане, и в Армении и Грузии. И это смешение рас по-своему прекрасно, ведь оно в очередной раз напоминает, что каждый человек, оставивший потомков, бессмертен. Его крошечная часть живет в веках. И через столетия на мир смотрят голубые глаза, точно такие же, как у молодого парнишки, строившего легендарные башни Сванетии.

Турки и Турция

Облик современного турка

История взаимоотношений России и Турции насчитывает не одно столетие. Русский человек всегда испытывал интерес к туркам, но если раньше контакты с ними были привилегией сравнительно узкого круга лиц, то сейчас положение разительно изменилось. Когда мне впервые пришлось побывать в Турции, а это было в сравнительно далеком уже 1972 году, туда летало лишь два рейса «Аэрофлота» в неделю. А сегодня?

Когда направляешься в новую или малознакомую страну, не может не интересовать, откуда она «пошла-есть» и с какими людьми тебе предстоит общаться. Так вот. На протяжении веков «тюрками» (турками) именовали себя земледельцы и кочевники Анатолии, которые одновременно, а, может быть, и в первую очередь называли себя мусульманами. В течение долгого времени национальное сознание турок, особенно правящего класса, было мало развито: язык, на котором человек говорил, территория, на которой он жил, раса, из которой он происходил, отступали на второй план перед религиозной принадлежностью. Идея турецкой нации появилась в середине XIX века. Она родилась под европейским влиянием, хотя опиралась на турецкую действительность.

В османских сочинениях вплоть до середины XVIII века, а во многих и позднее, слово «Турция» вообще не использовалось. Это был западный термин для обозначения страны. По настоянию Кемаля Ататюрка это понятие было окончательно принято в 1923 г. для обозначения страны и государства. Ныне оно стало привычным для всех граждан Турецкой Республики. Насколько процесс образования турецкой нации свеж, говорит хотя бы то, что ещё в первых десятилетиях XIX в. турки составляли чуть больше половины населения страны в её современных границах. Остальные были армяне, греки, курды, арабы, лазы, аджарцы, евреи, ассирийцы, болгары, албанцы, боснийцы, хорваты.

Внешность и характер

Внешность

Характер

Характер турка противоречив. В эту переходную эпоху он, по крайней мере, раздваивается и не только потому, что в нем есть и Восток, и Запад, и Азия, и Европа. Его чрезвычайная национальная гордость соединяется с острым комплексом неполноценности.

Как мусульманин и турок, он в глубине души считает себя выше других народов, но едет чернорабочим в Западную Европу, где им командуют и помыкают. Бессчетное число раз он слышит слова «Великая Турция», но на каждом шагу с горечью убеждается, как далеко стране до подлинного величия. Отсюда невероятная амплитуда – от порицания всего турецкого до прославления всего турецкого, с достоинствами и недостатками. У турок есть грубоватая, но точная пословица, которая говорит об их вполне определенной национальной и человеческой черте: «Харкаешь кровью, а говори, что пил вишневый шербет».

Если турок становится врагом, то это враг. Если он друг, то без обиняков и оговорок. Своего отношения он не будет менять по несколько раз на день. Его взгляд на дружбу не только эмоционально окрашен, что естественно, но и не признает объективных критериев. Его гордость легко перерастет в гордыню, и в его друзья пролезает просто льстец, который беззастенчиво её использует, а спор, даже построенный на фактах, аргументах и логике, может резко охладить отношения между людьми. На любого, кто пытается проявить объективность в сложные для турка моменты, он смотрит как на увертливого лицемера.

Турки постоянно критикуют себя. Они понимают и ценят юмор, их сатира и карикатура убийственны, можно сказать, из лучших в Европе. Но турки отвергают любую критику со стороны иностранца. Одно неосторожно обороненное слово может их поранить. Никита Никифоров, режиссер Большого театра, который вместе с Ниязи в 70-х гг. ставил в Анкаре «Аиду», рассказывал: «Туркам всегда надо говорить: «Это хорошо, просто замечательно, что вы делаете, но можно сделать ещё лучше». И тогда они стараются и работают. Им никогда нельзя говорить: «Плохо».

Давление со стороны иностранцев приводит турка в ярость, и они инстинктивно сопротивляются, даже если бы им было выгоднее отступить.

Доверие имеет огромное значение для турка. Любой намек на то, что ему не доверяют, вызывает страшное раздражение и готовность отказаться иметь дело с кем угодно. И наоборот: ясно и подчеркнуто выраженное доверие накладывает на турка какое-то моральное обязательство. Но это не означает безусловную верность данному слову. Фаталистическое «я сделаю, если пожелает Аллах» списывает и нерасторопность, и халатность, и отсутствие чувства времени. Турция осовременилась, но здесь по-прежнему считают, что «спешка – от черта», а точность бессмысленна. Если турок говорит «завтра», чаще всего это означает «может быть, завтра». К этому приходится приноравливаться. В делах не имеет смысла злиться на турка и, конечно, никогда не терять контроля над собой, иначе вас просто презирают и вы ничего не добьетесь.

Иногда турок описывают как ленивых и апатичных. Но западногерманские предприниматели считают их едва ли не лучшими из иностранных рабочих. За последние годы нам представилась возможность на примере турецких строительных компаний, действующих в России, самим убедиться, что мнение немецких бизнесменов небезосновательно.

Русскому наблюдателю бросается в глаза подчеркнутая вежливость турок в общении между собой, особенно в провинциальных городах. Они очень предупредительны друг с другом в уличной толпе, магазинах, кинотеатрах: не толкаются, не лезут напролом. А если кто и будет задет нечаянно плечом или локтем – тут же происходит взаимный и вежливый обмен извинениями. Шоферы уступают дорогу друг другу и пешеходам даже тогда, когда могли бы спокойно продолжать свой путь. Все дорожные недоразумения разрешаются быстро, без крика и ругани, путем взаимных уступок. Но в больших городах, с их толчеей и бешеной суматохой, особенно в Стамбуле, эта традиция почти исчезла.

Гостеприимство турок выше всяких похвал. После одной-двух встреч иностранца могут пригласить домой, если не опасаются каких-либо политических неприятностей. Я видел разную Турцию: и 70-х, и 80-х, и 90-х годов. На протяжении этих десятилетий облик её существенно изменялся. Основная тенденция этих перемен выражалась в усилении европеизации, или точнее американизации образа жизни. В ускорении темпа жизни, её динамики, исчезновении истинно турецкого колорита.

Отношение к женщине

Современные нравы в Турции резко отличаются от наших российских. Особенно это заметно в отношениях между полами. Исламская традиция полагает, что мужчина может чувствовать к женщине только половое влечение. Поэтому в уме турка-мусульманина, особенно старшего поколения, просто не укладывается мысль о том, что между мужчиной и женщиной могут существовать какие-либо иные отношения: коллег по работе или учебе, просто дружеские.

Добрачные связи – пятно бесчестия, которое бросает тень не только на семью согрешившей, но и на всю деревню, а нарушение нором в этой области морали – действительное или мнимое – может повлечь за собой самосуд толпы, наказывается смертью. В турецких городах существует особая полиция – полиция нравов, поэтому в Турции не увидишь, например, целующуюся или обнявшуюся парочку. Лишь в феврале 2002 года отменено обязательное проведение тестов на девственность среди учениц старших классов.

Даже в городе, среди турок-горожан, считается неприличным спрашивать о здоровье жены, передавать ей привет. Традиционная вежливость требует справляться о здоровье семьи – айле, передавать привет, если вы раньше бывали в этом доме и знакомы с женой, опять-таки семье.

В Турции считается неприличным приглашать на танец незнакомую даму, не принято и подсаживаться на свободное место за стол в ресторане, особенно, если за ним уже сидят не только мужчины, но и женщины. Современные танцы – часть европейского и американского быта, а как насчет турок, считающих себя европейцами? Журналисты, инженеры, врачи могут устраивать вечеринки с танцами. Но для абсолютного большинства турок сама мысль увидеть свою жену танцующей с другим мужчиной неприемлема. Когда-то в уже далеких 70-х автор, находясь на стажировке в Турции, спросил своего хорошего знакомого Ризу, вполне европейски просвещенного человека, закончившего французский колледж, почему турчанки отказываются танцевать с нашими инженерами. Риза мне ответил: «Ты знаешь, Слава, даже мой брат не имеет права пригласить мою жену».

Приведем любопытное, хотя и несколько экстравагантное, свидетельство профессора А.Васильева. «Чем мы отличаемся от европейцев? – переспросил меня один торговец. Очень просто. Мы, турки встречаемся. Вы смотрите на мою жену, я смотрю на вашу жену. После этого мы выхватываем пистолеты и стреляем друг в друга».

Большое количество поклонников «компрометирует» турецкую девушку, её привлекательность в глазах юноши уменьшается, в то время как в европейских странах увеличивается. До сих пор в Турции свобода выбора для девушек ограничена. В прежние времена девушка-горожанка выходила замуж за того, кто ей был незнаком, она принимала это как свою судьбу. Сейчас у девушек и молодых женщин, выросших в другой общественной среде, другие потребности и взгляды, но турок ещё не признал нового статуса и запросов турчанки, и это часто вызывает кризисы в семьях, для которых сегодняшний день – переходная эпоха между старым образом жизни и новым.

Семья

Семейные, родственные узы имеют для турок очень большое значение. В крестьянских, да и во многих городских семьях царит строгая и четкая иерархия: дети и мать беспрекословно подчиняются главе семьи – отцу, младшие братья – старшему, а сестры – старшей сестре и всем братьям. Старший брат, агабей или ага – как бы второй отец для остальных братьев. Он обязан охранять и честь сестер, что часто превращает его в маленького тирана, который делает сущим адом жизнь какой-нибудь сестренки. Правда, пожилая и многодетная мать окружена уважением и любовью всех членов семьи, включая и мужа, особенно, если она родила ему нескольких сыновей.

Обычно авторитет мужчины – главы семьи был абсолютным и непререкаемым. В детях воспитывалось глубокое почтение к родителям, в особенности к отцу. Они всегда вставали в его присутствии. Так, ближайший соратник Кемаля Ататюрка, второй президент Турции Исмет Иненю рассказывал, что, даже став генералом, он никогда не решался курить в присутствии отца.

Как только девушка покидает дом родителей, она уже не считается членом своей семьи, а принадлежит к семье мужа. В новой семье её место гораздо ниже, чем то, которое она занимала в прежней. Молодая сноха не становится членом семьи, пока не рожает сына. В течение месяца она вообще не должна разговаривать с мужем. Она не называет его по имени и обязана говорить «твой сын» или «твой брат», обращаясь к новым родственникам.

Мужья не говорят с посторонними о своих женах. В деревнях и маленьких городках супругов редко можно увидеть вместе. Считается неприличным, если мужчина на людях проявляет внимание или нежность к жене. Когда мужчина возвращается после долгого отсутствия, его встречают родственники-мужчины, а часто и пол-деревни, но жена – последней, и то, после того, как его приветствовали мать и сестры. В семье мужчины обычно солидарны против женщин, как и женщины против мужчин. Но отношения между матерью и сыновьями крепкие и теплые.

Холостая жизнь – противоестественное состояние в турецкой деревне. Даже богатый одиночка, на которого трудятся батраки, чувствует себя неполноценным. Исчезновение в городах больших деревянных домов, современная квартирная система отражают и новую семейную структуру. В городах идет быстрая атомизация семей – разделение их, отказ от кланов и больших семейных групп. Если молодые не живут с родителями, они часто навещают друг друга. Приютов для престарелых Турция почти не знает. Здесь редко встретишь жуткое одиночество пожилых, знакомое западноевропейскому или американскому, а в последнее время и российскому обществу больших мегаполисов. Даже отношения между соседями согреты взаимным вниманием, не говоря уже о моральных обязательствах родственников.

Турок-предприниматель

Для турка модно и престижно быть бизнесменом, основать свое собственное предприятие, а не служить у хозяина. В этом едины почти все.

Турки и их отношения с Европой и Азией

Политически Турция – европейская страна, являющаяся членом большинства европейских организаций и стучащаяся в двери ЕС. Но все же турки – не азиаты и не европейцы. Скорее они и азиаты, и европейцы, что определяется отнюдь не географическим критерием, а по образу жизни, философии, нравам, культуре людей.

Культурный дуализм, двойственность общества – европеизированного и традиционного, мусульманского – углубился. Ценности, понятия, мировоззрение, образ жизни, манера поведения, характерные для Запада, все быстрее проникают в Турцию благодаря урбанизации, развитию капитализма, частым поездкам турок за границу. Но ответом на капиталистическую модернизацию со стороны масс и части интеллигенции был уход в скорлупу традиций, религии. Многие оказались пасынками этой модернизации, и для них возрождение ислама, хотя в гораздо меньшей степени, чем в соседнем Иране, стало и обороной и нападением, точкой опоры и политическим знаменем.

На юридическом факультете Анкарского университета однажды вышла юмористическая газета. На вопрос редакции «Кто такой турецкий гражданин?» студенты дали ответ: «Турецкий гражданин – это человек, который женится по швейцарскому гражданскому праву, осуждается по итальянскому уголовному кодексу, судится по германскому процессуальному кодексу, этим человеком управляют на основе французского административного права и хоронят его по канонам ислама».

Турция по-прежнему далеко отстает от Европы. Но в деле модернизации она впереди других развивающихся стран Азии и Африки лет на двадцать пять-пятьдесят.

Турецкие стандарты женской красоты: 7 главных достоинств güzel kadın

В каждой стране — сугубо свои каноны женской красоты: тайки и кореянки отбеливают кожу и стараются сделать взгляд по-европейски открытым, бразильянки и австралийки вытачивают фигуры, чтобы сногсшибательно выглядеть в бикини, британки и француженки ратуют за естественность. А что же в Турции? Казалось бы, судя по повышенному вниманию, которое тамошние мужчины оказывают нашим туристкам, на роль идеала могут претендовать славянки? Но нет, турецкие güzel kadın (то бишь красивые женщины) вполне способны составить им конкуренцию, особенно если их внешность соответствует местным стандартам.

1. Классический образ

Гаремы турецких султанов были полны роскошных красавиц, но представления о красоте в те далекие времена несколько отличались от современных. Насколько — судите сами: в 13 веке, к примеру, эталоном считалась обладательница миниатюрных ладоней, ступней и ушей, узких ноздрей, широкого лба, темных густых волос, бровей и ресниц, алых губ и щек, удлиненного носа, пышного бюста и выдающихся бедер. Наложницы осветляли кожу белилами, ярко подводили глаза, удаляли лишние волосы с тела.

2. Фигура

Если верить стереотипам, турки до сих пор предпочитают женщин с аппетитными формами. Да, культа худобы здесь действительно нет, но сегодня дамы все же стремятся быть стройными. А это ой как непросто, если учесть, сколь популярны в Турции семейные трапезы со столами, ломящимися от закусок мезе, всевозможных кебабов и сладостей вроде лукума и пахлавы. Вот и приходится бедняжкам сидеть на диетах и потеть в хаммамах, хотя мужчины, надо отдать им должное, никаких жестких требований вовсе не выдвигают: здесь, как и во всем мире, кому-то нравятся худышки, а кому-то — пышечки.

3. Макияж

Еще недавно турчанки либо не красились вовсе, либо, наоборот, красились очень и очень ярко. Сегодня же в моду входит умеренный макияж (правда, красная помада по-прежнему в почете). Исследования показали, что местные женщины тратят на косметику гораздо меньше средств, чем европейки, но это объясняется отнюдь не равнодушием к собственной внешности, а популярностью проверенных веками средств домашнего ухода.

4. Прическа

У большинства турчанок волосы от природы темные, густые и вьющиеся, а это значит, что по непостижимым законам женской логики они их упорно выпрямляют и осветляют. Парикмахерские здесь на каждом углу, причем мастера — в основном мужчины, настоящие профи, способные превратить непослушные кудряшки в гладкие и блестящие пряди лишь при помощи фена и щетки.

5. Гладкость кожи

От лишней растительности на теле избавляют восковая эпиляция и шугаринг на воде, тростниковом сахаре и эфирных маслах. А сросшиеся брови теперь — моветон, посему турчанки выщипывают их или корректируют с помощью нитей.

6. Маникюр

В маникюре турчанки не признают полутонов и пастельных оттенков — только выразительные, насыщенные цвета: алый и коралловый, вишневый и бордовый. Хороший салон отыскать не так просто, и если уж повезло найти мастера, умеющего делать и французский маникюр, и наращивание, и затейливый дизайн, барышни держат его контакты в секрете и передают только близким подружкам.

7. Индивидуальность

Некоторые местные ловеласы и впрямь заглядываются на чужестранок, отмечая изъяны в своих соотечественницах: скажем, низкорослость и некоторую общую грушевидность фигуры, тонкость губ и нечеткость скул. Но это придирки, ведь жители современной Турции — потомки самых разных народов, от среднеазиатских и алтайских кочевников до греков, кавказцев и восточных славян. Выглядят они тоже очень по-разному: отличаются оттенки волос и кожи, разрез глаз, средний рост и комплекция. И это прекрасно, ибо как ни пытайся угнаться за переменчивой модой с ее стандартами, красота по-прежнему прежде всего — в индивидуальности.

.jpg)