какие гэс созданы на енисее

Енисейский каскад ГЭС

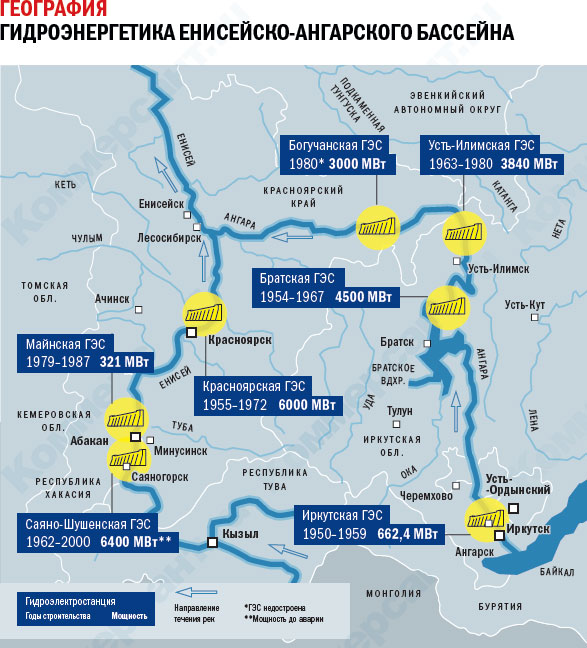

Енисейский каскад ГЭС — комплекс гидроэлектростанций на реке Енисей, суммарной мощностью 12,7 гигаватт, и среднегодовой выработкой 45,6 млрд кВт·ч (4,5 % электроэнергии всей страны).

Содержание

Общие сведения

ГЭС находятся на территории Красноярского края и республики Хакасия. Все электростанции спроектированы институтом «Ленгидропроект». ГЭС образуют крупные водохранилища. Состоит из трех ступеней:

Экономическое значение

ГЭС играют важную роль в обеспечении устойчивости энергосистемы Красноярского края и близлежащих регионов. Основным потребителем вырабатываемой электроэнергии являются предприятия компании «Русал». Также значительная часть электроэнергии поступает в энергосистему Сибири.

Проекты

В СССР существовали проекты сооружения трёх крупных гидроэлектростанций ниже Красноярской ГЭС на Енисее, которые должны были располагаться вплоть до его устья: [1]

На участке течения выше Красноярской ГЭС и ниже Майнской ГЭС предполагалось строительство Очурской ГЭС мощностью 400 МВт. [1] Выше Саяно-Шушенской ГЭС планировалось сооружение нескольких гидроэлектростанций. Одним из предназначений последних должно было стать выравнивание стока в Саяно-Шушенское водо хранилище. [1] [3] На 2012 год реализация этих проектов не значится в числе приоритетных проектов развития энергетики России.

История «черного неба»: как Красноярская ГЭС и незамерзающий Енисей изменили климат региона

В Красноярске сейчас начинается сезон «черного неба» — воздух в городе буквально пропитан смогом. Причина этому не только в местных заводах, проблему усугубляет незамерзающий после строительства ГЭС Енисей. Специалистка в области экологической истории Мария Коськина объясняет, как связано советское «покорение» Сибири с загрязнением воздуха в наши дни и как опыт прошлого может помочь нам в борьбе с климатическим кризисом сейчас.

На границе между Восточной и Западной Сибирью с 1960-ых годов происходит настоящая аномалия. Одна из самых многоводных рек мира, Енисей, больше не замерзает зимой на протяжении 110-200 километров вверх по течению от Дивногорска и Красноярска. Гигантская полынья на территории, граничащей с зоной вечной мерзлоты, не обледеневает даже в тридцатиградусный мороз.

Енисей замерзал всегда: экосистема была «заточена» под сезонные циклы реки. Ледовым переходом пользовались люди и животные, а прибрежная почва жаждала весеннего разлива реки.

Кроме того, ледоход имел в этих краях особое культурное значение. Льдины метровой толщины сталкивались с оглушительным шумом и треском, знаменуя пробуждение Енисея и начало долгожданной весны. Начальник Енисейского пароходства Иван Назаров называл ледоход «тяжелыми мучительными родами реки». В своих рассказах местный писатель Виктор Астафьев писал о сплетении православных и языческих верований в процессии, приуроченной пасхе, когда его бабушка и другие деревенские женщины шли с иконами к разрождающейся воде.

Климатические изменения нормальны и всегда происходили на нашей планете независимо от людей. Но сколько бы мы ни примеряли на себя роль героев «Ледникового периода», человек до недавнего времени просто не мог стать прямым свидетелем этих перемен. Наша жизнь слишком коротка по сравнению с темпами смены геологических эпох. Когда Енисей внезапно перестал замерзать, советские люди впервые столкнулись с радикальным изменением в природе, которое произошло не в течение тысяч лет, но уложилось в жизнь одного поколения. Такое столкновение просто не могло пройти бесследно, не повысив чувствительность к изменениям окружающей среды, вызванным действиями человека.

Но даже такое драматическое изменение сначала не выглядело предвестником будущей климатической катастрофы. В 1960-ые еще сильна была вера в то, что человек может трансформировать природу во благо себе и ей самой. Советскому научному дискурсу также был свойственен подобный «экологический оптимизм». Незамерзающая река, во-первых, создала условия для непрерывных круглогодичных навигации и гидротехнического строительства. Во-вторых, избавила миллионный Красноярск от риска разрушительных весенних наводнений. А в-третьих…

Почему же Енисей больше не замерзает? И, к каким долгосрочным последствиям привели изменения в режиме реки? Давайте по порядку.

Красноярская ГЭС — «покоритель» природы

Советские лидеры вновь «открыли» Сибирь и ее природные ресурсы в разгар Холодной Войны. В 1950-ые был принят план по созданию третьей (первая — в Центральной России, а вторая на Урале) металлургической базы в Красноярске. Новая индустрия была крайне энергозатратной.

При Хрущеве руководство СССР вернулось к амбициозным планам по строительству крупных ГЭС на Енисее и Ангаре, которое обсуждалось еще в 1930-ые (тогда не хватило средств, а потом разразилась война). Шестая пятилетка ознаменовала период интенсивного развития, мобилизации рабочей силы, крупномасштабных изменений окружающей среды и ландшафта в так называемой «неосвоенной», богатой «неисчерпаемыми» природными ресурсами Сибири.

Красноярская ГЭС, которая многим знакома по картинке на обороте старой десятирублевой купюры, была первой гидростанцией на Енисее. Станцию построили в 1955-1972 гг. и какое-то время она была самой мощной в мире, гордостью СССР на ряду со Спутником. Строительную площадку в новом городе Дивногорске посещали почетные гости: Юрий Гагарин, Вальтер Ульбрихт, Леонид Брежнев. А копии турбин ГЭС даже пытались продать США для расширения знаменитой плотины Гранд Кули.

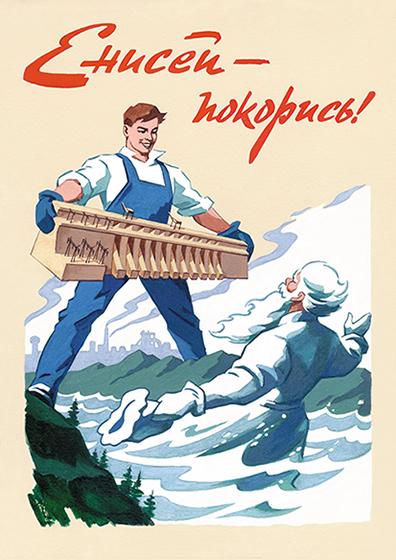

Перекрытие Енисея подавалось обществу в прометеевской риторике покорения и пролетаризации суровой Сибирской природы. Целью строителей было «пробудить» реку и превратить ее в такого же советского рабочего, как они сами.

Главными качествами Красноярской ГЭС по сравнению с теплоэлектростанциями были дешевизна энергии и автоматическое обслуживание. С тем же бюджетом в 802,66 млн рублей можно было бы построить несколько ТЭС, но инженеров привлекала идея возобновляемости гидроэнергии и «идеальные» условия, которые природа якобы сама создала для строительства с минимальным вмешательством.

В отличие от электростанций на Волге, водохранилище Красноярской ГЭС наполнило узкое и глубокое каменное ущелье, не затопив огромных территорий в пойме реки. Уклон Енисея, скорость и объемы воды также стали преимуществом по сравнению с равнинными реками. Поток воды в отличие от, например, снабжения углем всегда гарантирован, особенно на Енисее, ведь в него впадает Ангара, «дочь» самого глубокого озера Байкал.

Черное небо

Красноярская ГЭС снабжает регион электричеством до сих пор. Но ответить на вопрос, покорили ли советские люди стихию, не так уж и просто. У «экологичной» гидроэнергии есть свои недостатки: именно ГЭС не дает Енисею замерзать, как положено. Площадь поверхности Красноярского водохранилища сравнительно небольшая, но его глубина вмещает в себя колоссальное количество воды. По сути оно работает как водонагреватель, накапливая тепло летом и отдавая его зимой. Водохранилище выровняло сезонную температуру реки: летом она опустилась на 7-8°C, а зимой поднялась на 1,5-2.

С одной стороны, незамерзающий Енисей был результатом банального просчета. С другой стороны, как свидетельствуют архивные документы, проектировщики ГЭС сознательно отказались исследовать последствия создания водохранилища, урезав бюджет проекта, чтобы его строительство одобрили.

Казалось бы, зимой река стала теплее, а летом — холоднее, и больше в ней не купаются. Что с того?

Незамерзающий, а значит, постоянно парящий, зимний Енисей резко изменил микроклимат в бассейне реки в районе Дивногорска, Красноярска и далее вниз по течению, создав ситуацию экспресс-потепления. Его главным симптомом является повышенная влажность, из-за которой образуется смог. Пары Енисея смешиваются с автомобильными и промышленными выхлопами (выбросами фабрик и заводов, для энергетического питания которых Красноярская ГЭС и была построена), усугубляя состояние так называемого «черного неба».

Естественно, такие изменения плохо сказываются на экосистеме и здоровье людей. Еще в 1976 г. советские врачи проследили зависимость уровня заболеваемости ревматизмом, болезнями сердца, сосудов и дыхательных путей от строительства Красноярской ГЭС.

В переписке Краевого отдела по подготовке водохранилищ ГЭС от 1985 г. мы читаем, что из-за изменения гидротермического режима нижнего бьефа Красноярской ГЭС и связанного с ними ухудшения санитарных условий прибрежных городов уровень заболеваемости населения увеличился на 17-18%; заболеваемость болезнями органов дыхания увеличилась на 20%, а инфекционными — на 53%.

Окно в климатический кризис

У строительства гидростанции были и другие негативные последствия. Снизив риск весенних половодий, Красноярская ГЭС и ее водохранилище создали проблему до этого не известных зимних наводнений. Снизилась самоочищающая способность реки; этот фактор, а также изменение температуры изменили речную флору и фауну.

Комплекс ГЭС включает в себя уникальный для России судоподъемник, позволяющий кораблям проходить через каскады водохранилища. Однако речная рыба не может преодолеть преграду на пути к привычным местам нереста и кормления, обрекая себя на гибель. В народе водохранилище ГЭС зовется «Красноярским морем», но в реальности оно не впадает в океан, как настоящее море, а возвращается в речное русло, что постепенно приводит в переработке (т.е. разрушению) берегов.

Интересно, что озабоченность российских ученых проблемой изменения микроклимата вокруг Красноярской ГЭС предвосхитила сегодняшнюю тревогу насчет таяния ледников. Плотина и ее водохранилище напоминают нам о тех нюансах, которые стоит учитывать при создании «чистых» энергосистем, казалось бы идеально «встроенных» в природу.

Заморозить Енисей пока не удалось, и, возможно теперь это и не имеет смысла. Но советский эксперимент Красноярской ГЭС служит напоминанием, что если человечество радикально не изменит свои отношения с природой, наших действий в борьбе с изменением климата может быть «слишком мало, слишком поздно».

Какие гэс созданы на енисее

М ожет быть с точки зрения экологии и отрицательного влияния рукотворных водохранилищ на окружающую среду, было неплохим решение приостановки строительства ГЭС на притоках Енисея, но развитие северных территорий Красноярского края на этом затормозилось.

То есть в плановой экономики СССР, помимо существующих сегодня ГЭС, предусматривалось строительство, в общей сложности, одиннадцати (!) гидравлических электростанций.

В 40 километрах южнее г. Красноярска, Енисей перекрыт бетонной плотиной высотой 128 метров и длиной 1072,5 метра. Это Красноярская ГЭС.

А дальше, на реке Курейке, в 100 километрах от своего устья, почти на самом полярном круге, расположилась Курейская ГЭС. Каменно-земляная плотина взметнулась ввысь на 81,5 метров и перекрыла реку от берега до берега своим телом в длину 1576 метров.

Здесь же расположился поселок энергетиков – Светлогорск.

В 100 километрах севернее города Игарки в Енисей впадает еще одна река, имя которой Хантайка, именно ее воды крутят лопасти гидравлических турбин и “обеспечивает” электроэнергией северные территории края. В 60 километрах от устья реки Хантайки, расположилась Усть-Хантайская ГЭС. Чтобы перекрыть эту реку понадобилось возвести три плотины и выдолбить в скале, на глубине 60 метров, машинный зал – сердце этой ГЭС. Основная, русловая плотина имеет длину 420 метров и высоту 72 метра, а левобережная и правобережная плотины высоту 12 метров и 35 метров, а длину 1950 метров и 2520 метров соответственно.

Из одиннадцати запланированных ГЭС, как видим, возведены и эксплуатируется всего три. Ещё 10 лет назад поднимался вопрос о строительстве Нижне-Курейской ГЭС, которая бы обеспечивала электроэнергией Туруханск и близлежащие поселки, но видимо и этот проект умер.

В видеофрагменте некоторая информация о строительстве Нижне-Курейской ГЭС:

На обзорной карте района Усть-Хантайской и Курейской ГЭС можно увидеть месторасположение планируемых гидроэлектростанций:

1. Туруханская ГЭС мощностью всего 8-12 КВт на реке Нижняя Тунгуска.

2. Северная ГЭС мощностью 120 МВт в Хугуюкенском створе реки Северная.

3. Северная ГЭС мощностью 320 МВт в Усть-Северном створе реки Северная.

4. Нижне-Курейская ГЭС мощностью 150 МВт в 30 км от Курейской ГЭС ниже по течению.

5. Северо-Курейская ГЭС мощностью 150 МВт с перебросом потока нижнего бьефа со скоростью 140 м3 в секунду через реку Меандра в Курейское водохранилище.

6. Верхне-Курейская ГЭС мощностью 320 МВт в северной части Курейского водохранилища на устье реки Меандра.

7. Кулюмбская ГЭС на реке Кулюмбе.

Таким образом, было бы достаточно электроэнергии для массового промышленного развития всей северной территории Красноярского края, но, вернемся к той мысли, которая заложена в начале статьи: для окружающей природы, для животного мира и конечно экологии строительство ГЭС, в этих местах, неприемлемо.

Енисей и его каскад

Про Волгу я уже раньше собирала статью. Теперь очередь Енисея. Вряд ли для многих это будет новая информация.

Енисей — одна из величайших рек Земли и самая многоводная река России. Название реки происходит от эвенкийского «ионесcи» — «большая вода». Хакасы называют его Ким, тувинцы — Улуг-Хем («великая река»), кеты — Хук. Сибиряки величают реку «Енисеем-батюшкой».

Гидрографическая сеть Енисея включает 198620 рек общей длиной 884754 км и 126364 озера. Самыми крупными притоками его являются Ангара и Нижняя Тунгуска. Основные притоки: Левые: Хемчик, Абакан, Кантегир, Кас, Кемь, Сым, Елогуй, Дубчес, Турухан, Большая Хета, Малая Хета, Танама; Правые: Ус, Сыда, Кебеж, Туба, Сисим, Мана, Большой Пит, Кан, Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Бахта, Курейка, Дудинка, Хантайка.

Енисей — самая полноводная река России. 600 кубических километров воды в год втекают из него в Карское море. Это в три раза больше, чем сток Волги, и чем выносят в моря все реки Европейской части России. Поэтому неудивительно, что именно на Енисее построены самые мощные в Евразии гидроэлектростанции: Саяно-Шушенская, Майнская и Красноярская, составляющие Енисейский каскад ГЭС общей мощностью 12,7 ГВт.

После объединения Большого Енисея, вытекающего из о. Кара-Балык, и Малого, местонахождение истока которого является предметом географического спора с Монголией, в Кызыле Енисей устремляется по Тувинской котловине на запад.

Здесь он разливается до ширины в 500 метров, затем поворачивает на север, где с силой пробивается сквозь расщелину в Саянском хребте. Саянский коридор имеет длину около 280 км, начинаясь у впадения в Енисей реки Хемчик и заканчиваясь в районе Саяногорска.

В пределах Саянского коридора Енисей течёт в узком ущелье, русло реки почти полностью состоит из порогов и перекатов. В Карловом створе река протекает в глубокой каньонообразной долине — ширина долины реки на уровне поймы составляет 360 метров, на уровне гребня плотины — 900 метров. Мощь ревущего потока усмиряет Саяно-Шушенская ГЭС.

Саяно-Шушенская ГЭС – наиболее мощная электростанция России и 8-я – среди ныне действующих ГЭС в мире. Расположена на реке Енисее, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у посёлка Черёмушки, возле Саяногорска. Это уникальное по размерам и сложности возведения гидротехническое сооружение.

«…Богатырь Енисей, пробудивший Саянский хребет, будет… служить человеку в надежде, однако, что и человек с ним обойдется по достоинству…»

2 июля 1986 года в основные сооружения Саяно-Шушенской ГЭС был уложен последний, девятый миллион кубометров бетона. Использованного бетона хватило бы на постройку автомобильной дороги от Москвы до Владивостока. Строительство ГЭС в основном было завершено в 1988 году.

Мощная гидроэлектростанция превращает бурлящий поток Енисея в тихое и спокойное водохранилище. Енисей пересекает Минусинскую низменность в Абаканских степях, где на 21 километр ниже по течению в небольшом Майнском водохранилище (длина 21,5 км, ширина до 500 м и глубина до 13 метров) расположилась Майнская ГЭС, вторая ступень Енисейского каскада.

Майнская ГЭС была спроектирована институтом «Ленгидропроект» как часть проекта Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса. Подготовительные работы по строительству станции были начаты в 1978 году, первый бетон в сооружения ГЭС уложен в 1980 году.

24 ноября 1984 года перекрыт створ Енисея. Первый гидроагрегат Майнской ГЭС был пущен 31 декабря 1984 года, второй — 28 сентября 1985 года и третий — 10 декабря 1985 года. В 1987 году строительство Майнской ГЭС было в целом завершено. Полностью принята в работу она была в 2000 году, как и Саяно-Шушенская ГЭС.

После впадения левого притока реки Абакан начинается Красноярское водохранилище длиной 360 км, образованное плотиной Красноярской ГЭС у города Дивногорска, в месте пересечения Енисеем отрогов Восточного Саяна.

Енисей в районе створа Красноярской ГЭС представляет собой каньон с шириной русла около 750 метров, с крутыми берегами, сложенными из крепких трещиноватых гранитов. Створ под острым углом пересекает мощная тектоническая зона, а также ряд пологонаклонных тектонических трещин, расположенных в правобережной части русла реки.

Длина плотины ГЭС составляет чуть больше километра. Высота сооружения в самой высокой точке — 128 метров, ширина у основания — 95 метров. Всего при строительстве тела плотины было уложено 5,7 млн куб. м бетона. Высота верхнего бьефа составляет 243 метров над уровнем моря, нижнего — от 141,7 до 152,5.

Строительство ГЭС началось в 1956 году после того, как госкомиссия утвердила Шумихинский створ для строительства Красноярской ГЭС. 8 августа 1959 года — в перемычки котлована первой очереди отсыпаны первые кубометры скальной породы. 10 августа 1961 года — уложен первый кубометр бетона в водосливную часть плотины Красноярской ГЭС.

25 марта 1963 года — на строительстве Красноярской ГЭС перекрыт Енисей, расходы реки пропускались через «гребенку» водосливной плотины из 7 пролетов шириной по 25 метров с ледорезами.

3 и 4 ноября 1967 года были запущены первый и второй гидроагрегаты, а последние заработали 20 ноября и 15 декабря 1971 года. 26 июля 1972 года Государственная комиссия приняла в постоянную эксплуатацию Красноярскую ГЭС. 30 июля она была пущена в эксплуатацию.

Если при строительстве Саяно-Шушенской ГЭС была затоплена, в основном, необжитая территория, леса, то в зону затопления при возведении Красноярской ГЭС попали населенные земли.

9 июня 1960 года было принято решение исполкома Красноярского крайсовета «Об отводе земель под водохранилище Красноярской ГЭС и о мероприятиях по освоению новых земель взамен затапливаемых водохранилищем», а 22 июня — распоряжение исполкома Красноярского крайсовета «О переносе населенных пунктов из зоны затопления водохранилищем Красноярской ГЭС».

В ходе строительства ГЭС было переселено более 60 тыс. человек, для которых возвели 26 новых населённых пунктов. Перед затоплением вся местность была обследована. Археологи изучили несколько древних стоянок прошлых эпох, было найдено более 3000 захоронений. 13 сентября 1970 года Красноярское водохранилище достигло своей проектной отметки.

Между Красноярском и устьем Ангары долина Енисея вновь расширяется, река теряет горный характер, но в русле еще имеются подводные гряды — продолжение отрогов Енисейского кряжа.

Ниже впадения Ангары характер долины и русла Енисея резко меняется. Правый берег остается гористым, левый становится низким, пойменным. От устья реки Курейки начинается устьевой участок Енисея. Ниже поселка Усть-Порт начинается собственно дельта Енисея.

Бреховскими островами русло Енисея делится на множество протоков, из которых выделяются четыре основные рукава: Охотский Енисей, Каменный Енисей, Большой Енисей и Малый Енисей. Общая ширина русла составляет в этом месте 50 км. Ниже Енисей течет в одном русле, в «горле» образуя Енисейский залив Карского моря.

В бассейне Енисея водится более 40 видов рыб – осетр, сиг, омуль, корюшка, стерлядь, налим, щука и др. Это связано также с тем, что в реку для нереста заходит рыба из океана. Недалеко от Саяногорска можно поймать и форель. На реке расположено несколько форелевых хозяйств.

Вода в реку поступает не только с ГЭС, но и с тех сооружений, которые обслуживают ядерные реакторы, в том числе и с большим количеством вредных веществ, приносящими вред окружающей среде.

Красноярская ГЭС – как строили первую гидроэлектростанцию на Енисее и чем она уникальна

Красноярская ГЭС

Красноярская ГЭС имени 50-летия СССР построена на реке Енисее в 2380 километрах от устья, в 27 км выше по течению от Красноярска, вблизи города Дивногорска Красноярского края. Это первая гидроэлектростанция на Енисее, одна из самых экономичных электростанций в стране. По установленной мощности она занимает второе место в России.

С чего все начиналось

Тайга, бездорожье, сибирская глушь. Именно здесь суждено было вырасти грандиозному сооружению – Красноярской ГЭС.

Масштабный проект, утвержденный в 1956 году, должен был осуществиться спустя одно десятилетие после окончания Великой Отечественной войны. Планы страны, ослабленной войной, казались неимоверными, на уровне фантастики.

В 1956 году для строительства Красноярской ГЭС было создано специализированное строительно-монтажное управление. Комплектация строительными кадрами, оснащение необходимыми механизмами, строительство временного жилья, складов, дорог и ЛЭП – все это входило в подготовительный период возведения станции.

Параллельно с этими работами на месте Знаменского скита начали сооружать город Дивногорск.

В марте 1963 года Енисей был перекрыт, в ноябре 1967 запущены первые два гидроагрегата. 26 июля 1972 года Государственная комиссия приняла Красноярскую ГЭС в постоянную эксплуатацию с оценкой «отлично».

Строительство грандиозного объекта велось 16 лет 1956-1972 годы. Всего в здании ГЭС установлено 12 гидроагрегатов.

Этапы большого пути

Строительство плотины проходило в 2 этапа. Сначала была построена водосборная плотина и глухая левобережная. Работы в правобережном котловане начались после перекрытия Енисея.

Особенности плотины

Плотина гравитационного типа – прочность и устойчивость обеспечивается действием собственного веса, а не за счет упора в берега. Монолит бетонной громады сдерживает натиск огромной массы воды.

Конструкция недвижима под своей тяжестью, нет в природе силы, способной сдвинуть ее. Действительно, из тех 6 миллионов кубических метров бетона, что были залиты туда, можно окружить землю несколькими бетонными дорогами. Пропускная способность водосбора 14 тысяч кубометров в 1 секунду.

В процессе возведения Красноярской ГЭС было переработано 9450 кубометров мягких грунтов, вынуто 6400 тысячи кубометров скальной породы, уложено 5785 тысяч кубометров бетона, смонтировано 118 тысяч тонн металлических конструкций. В возведении станции и города Дивногорска приняло участие около 100 тысяч человек.

Перекрытие Енисея

8 августа 1959 года на дно реки Енисей был сброшен первый камень с символической надписью: «Покорись, Енисей!». Сооружение плотины было объявлено ударной комсомольской стройкой. Сюда съехались тысячи юношей и девушек со всей страны.

Ни дороги, ни жилья, нехватка техники – все это у многих вызывало недоверие. Трудно было представить, что могучий, непокорный Енисей вообще может быть перекрыт. 25 марта 1963 года, день перекрытия реки, стал настоящим праздником гидростроителей. Долгое время в их адрес шли поздравления с этим событием.

Со станции «Северный космос», «Восток», из США, Канады, Китая, Японии – отовсюду шли поздравительные телеграммы. В сентябре 1963 года в гости к гидростроителям приехал первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Почетный гость уложил первый бетон в станционную часть плотины.

Гидростроители и их ежедневный подвиг

С большим нежеланием сибирская глушь сдавала свои рубежи. Строили в основном комсомольцы, отвоевывали территорию у дикой природы. Им приходилось буквально «вгрызаться» в тайгу, подготавливая место для строительства ГЭС.

Ведущая роль в этом тяжелейшем сражении принадлежала закаленным жизнью фронтовикам. Они сумели организовать на строительстве истинное «фронтовое» содружество, занимая ответственные должности, работая в спецбригадах. Фронтовики учили молодых стойкости в жизни, направляли и вдохновляли своим примером,

Частыми гостями на строительстве ГЭС были первые лица страны. Неудивительно, ведь здесь, в тайге, руками простых юношей и девушек возводился грандиозный гигант. Беззаветно исполняя свое дело, они даже не задумывались о том, что каждый прожитый день – это подвиг.

Водохранилище Красноярской ГЭС

Напорные сооружения Красноярской ГЭС образуют крупное водохранилище с площадью 2 тысячи квадратных метров, длиной 388 километров при ширине 15 км. Водохранилище наполняется в половодье и срабатывается в меженный период.

В ходе подготовки ложа водохранилища к заполнению в процессе археологических раскопок были исследованы 26 стоянок каменного века, 9 поселений эпохи бронзы, 3240 захоронений разных эпох.

Социальные и экологические последствия создания водохранилища

При создании водохранилища затоплено 176 тысяч гектаров земель, в том числе 120 тысяч га сельскохозяйственного назначения.

В зоне затопления оказалось132 населенных пункта, 13750 строений, в том числе 3 райцентра. Переселено 60 тысяч человек, для которых возвели 26 новых населенных пунктов. Взамен 1620 километров затопленных автодорог созданы новые автострады.

В черте 200 км от Красноярской ГЭС образуется незамерзающая полынья, в зимний период в этом месте ниже по течению через Енисей нельзя перейти на другой берег. Можно только переплыть, что и делают «моржи» при температуре +3 градуса.

Объясняется это тем, что через Красноярскую ГЭС в постоянном режиме происходит пропуск воды с температурой +4, вода практически не может замерзнуть.

В связи с этим повысилась влажность воздуха, из-за которой новосибирцы в своем большинстве болезненно переносят даже 40-градусные морозы, хотя их соседи при сухом воздухе легче переносят более низкие температуры.

А в летний период постоянный пропуск относительно холодной воды сделал ее вблизи Красноярска непригодной для купания.

Основные сооружения Красноярской ГЭС

К сооружениям ГЭС относятся:

Красноярская ГЭС – единственная в России станция, в комплекс гидроузла которой входит судоподъемник (лифт для судов).

Сооружение судоподъемника представляет собой платформу, которая перемещается по рельсам. Для погрузки судна в подъемник платформа опускается ниже уровня воды, судно транспортируется на «плаву», затем покидает подъемник.

Сердце сибирской энергосистемы

Красноярская ГЭС – лидер по производству электроэнергии в крае.

Рентабельность станции превосходит все электростанции страны, за исключением Братской ГЭС.

Она пропускает через себя всю электроэнергию, идущую по транзиту Запад – Восток. В случае повреждения источников электричества в регионе ГЭС берет снабжение потребителей на себя.

После ввода станции Красноярской ГЭС по всей Сибири началась новая жизнь. Открылись производства черной и цветной металлургии, химической, деревообрабатывающей промышленности. Появились новые поселки, укрупнились города.

Достижения и уникальные технологии

В 1976 году Красноярская ГЭС награждена Орденом Трудового Красного Знамени за успехи в освоении уникального оборудования и достижения проектной мощности.

ГЭС Красноярска – в десятке крупнейших гидростанций в мире. В ее штате 550 человек. Больше половины из них – люди с высшим профессиональным образованием и большим стажем работы.

Красноярская ГЭС – первая на Енисее. Об этом напоминают надписи на фасаде станции. Прямо при входе в ее здание красуется великолепное панно, его можно назвать: «Оранжевый – цвет энергии».

Из металла тут соорудили схему всех гидроресурсов Восточной Сибири. Есть и масштабный проект города и станции. Уже в 1991 году началась реконструкция и модернизация станции.

Обновили все 12 гидроагрегатов, заменили генераторные выключатели, обновили устройства телемеханики. Широко внедряется система диагностического контроля оборудования, сейсмометрического мониторинга.

Усиливаются меры безопасности:

Всю работу ГЭС непрерывно регулирует «мозговой» центр – главный пульт управления с помощью автоматизированных устройств и сигнализации.

Дежурный персонал в оперативном режиме следит за работой ГЭС.

Все работы по реконструкции и модернизации станции ведутся за счет ее собственных средств.

Сегодня Красноярская ГЭС обеспечивает более 30% выработки электроэнергии в крае. 85% всей электроэнергии потребляет Красноярский алюминиевый завод.

Красноярская ГЭС – режимный строго охраняемый объект. Свободно на станцию, особенно ночью, заходят только лисички. Работники станции встречают их хлебом-солью, сосисками и зефиром. Частых гостей прививают от бешенства, и многие из них привыкли к людям.

Красноярцы с гордостью говорят: «Есть на свете рай – Красноярский край!» В этом главная заслуга Красноярской ГЭС и ее самоотверженных строителей.