какие геологические процессы относятся к экзогенным

Какие геологические процессы относятся к экзогенным

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗЕМЛИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ

На поверхности и внутри Земли непрерывно происходят разнообразные процессы, под действием которых формируется и постоянно изменяется земная кора и её поверхность. Они подразделяются на эндогенные и экзогенные процессы.

Экзогенные процессы протекают в самых верхних слоях земной коры и её поверхности под влиянием лучистой энергии Солнца и в меньшей мере сил гравитации. К экзогенным процессам относятся выветривание горных пород, геологическая деятельность ветра, поверхностных и подземных вод, льда, морей, озер и болот, наконец, геологическая деятельность организмов. Их проявление связано с разрушением (денудацией) ранее существовавших горных пород, в переносе (транспортировке) образовавшихся в результате разрушения образований и осаждении и накоплении (аккумуляции) переносимого водой, ветром, льдом и другим материалом. Проявление экзогенных процессов происходит в условиях постоянного взаимодействия между земной корой и окружающими её подвижными оболочками Земли – атмосферой, гидросферой и живым веществом.

Как экзогенные, так и эндогенные процессы проявляются с различной, но в общем малой скоростью, поэтому их воздействие ощущается на протяжении многих веков, тысяч, сотен тысяч и даже миллионов лет. В отдельных случаях катастрофически быстро, например, землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы и т.д. Экзогенные и эндогенные процессы проявляются непрерывно и одновременно, создавая всё многообразие строения и состава земной коры.

В формировании земной коры и её поверхности преимущественное значение имеют эндогенные процессы. В результате тектонических движений земной коры и магматической деятельности формируются складчатые горные подвижные пояса со складчатыми горными системами и стабильные обширные территории. Земная кора с момента её образования находится в непрерывном движении. Все природные движения земной коры или её отдельных участков получили название тектонических.

1. Гравитационная энергия – потенциальная энергия, сила тяжести;

3. Ротационная энергии – энергия вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца.

Ведущими являются гравитационный и радиогенный источники энергии, они вызывают дифференциацию вещества Земли: легкоплавкие и летучие элементы перемещаются к поверхности, а тугоплавкие и тяжелые стремятся к центру планеты. Следовательно, происходит уплотнение вещества Земли.

а) Различают два вида магматизма или вулканизма.

В первом случае магма внедряется в породы земной коры, не разрывая их, а остывает на глубине, образуя интрузивные тела своеобразной формы:

При втором варианте – магматический процесс сопровождается излиянием на поверхности Земли лавы или выходов газов или выбросов обломочного материала, или все эти процессы происходят вместе.

Метаморфизм происходит либо без изменений химического состава исходных тел, либо, при участии флюидов выделившихся из верхней мантии или лавы, химический состав может меняться.

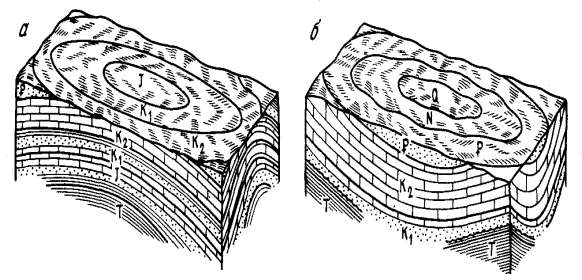

Антиклинальными называются выпуклые складки, в которых пласты падают в противоположные стороны, а в центральных частях залегают более древние породы, чем на периферии (рис.9, а).

Синклинальными называются вогнутые складки, в которых пласты п а- дают навстречу друг другу, а в центральных частях располагаются более молодые породы, чем на периферии (рис. 9, б).

|

Рис. 9. Антиклинальная (а) и синклинальная (б) складки

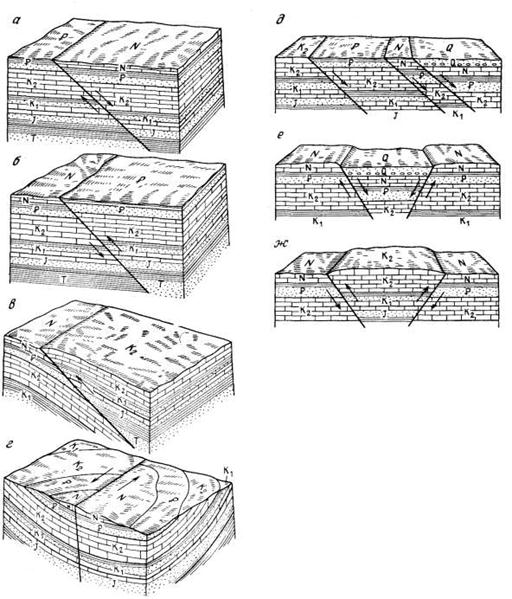

На снимках, сделанных из космоса, видно, что Земля разбита густой сетью трещин (разломов) на большие и малые участки – блоки. Небольшие разломы проникают в земные недра неглубоко, самые крупные (глубинные и сверхглубинные) – до 200–300 км. По разломам отдельные блоки нередко смещаются (рис.10).

Еще сравнительно недавно горизонтальным движениям отводили незначительную роль в создании рельефа земной поверхности. Сейчас эта точка зрения пересматривается. Считают, что отдельные части земной коры – плиты – перемещаются по земной поверхности. На границе, где сталкиваются между собой океанские плиты, формируются глубоководные желоба и смежные с ними хребты островных дуг. При столкновении континентальных плит образуются мощные горные системы (Альпы, Кавказ, Гималаи). При надвигании континента на океан возникают протяженные горные цепи, такие, как Кордильеры и Анды. Срединно-океанические хребты, где рождается

|

новая земная кора, возникают там, где плиты расходятся.

Все тектонические процессы (землетрясения, вулканизм, сейсмичность и т.д.) связаны с полем напряжения в земной коре. Наибольшее число землетрясений наблюдается в пределах Тихоокеанского (75%) и Альпийского (23%) поясов.

Изучение распространения действующих вулканов показывает, что вулканическая деятельность приурочена к тектонически активным участкам земного шара — областям современного горообразования и развития глубинных разломов. Из анализа приведенной карты следует, что большая часть действующих в настоящее время вулканов (около 60 %) сосредоточена на побережье Тихого океана, в зоне так называемого Тихоокеанского «огненного» кольца.

Вулканы известны здесь на Аляске и западном побережье Северной Америки, далее цепь их протягивается вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки до Огненной Земли. На западном побережье Тихого океана вулканы непрерывной цепочкой тянутся от Новой Зеландии через острова Фиджи, Соломоновы до Новой Гвинеи, далее через Филиппинские острова, Японию и Курильские острова на Камчатку, где сосредоточено большое ко личество действующих и потухших вулканов. В северной части Тихого океана известны многочисленные вулканы Алеутских островов, которые протягиваются от Камчатки к Аляске, как бы замыкая «огненное» кольцо.

Другой зоной повышенной интенсивности вулканической деятельности является Альпийский пояс.

Хотя внешний облик Земли в основном формирует эндогенные процессы создающие крупные формы рельефа, с момента своего образования эти структуры начинают испытывать воздействие экзогенных факторов, которые стараются разрушить, выровнять созданные внутренними силами земли возвышенности.

Экзогенные процессы – совокупность внешних факторов вызывающих разрушение, перенос и отложение твердого материала Земли.

Если эндогенные процессы способны перемещать крупные блоки земной коры, то экзогенные процессы осуществляют свою работу при условии разрушения, раздробления или химического изменения горных пород. Под действием различных внешних сил с течением времени разрушаются самые твердые горные породы. Источником энергии экзогенных процессов являются энергия Солнца и гравитационная энергия, благодаря которым на поверхности земли формируется особая зона, устойчивая в условиях земной поверхности – кора выветривания. Формирующая ее энергия Солнца, ветра, поверхностные и подземные воды, работа ледников, морей, озер, болот, не только разрушают горные породы, но и перемещают и откладывают твердый материал на других участках земной поверхности. Суммарный эффект деятельности экзогенных процессов заключается в перемещении твердого материала суши с возвышенных участках в более низкие. Разрушение, перенос, отложение, (эрозия, транспортировка, аккумуляция) – это три этапа формируют геологический круговорот в пределах земной поверхности. К экзогенным процессам относятся:

1. Процессы выветривания – это совокупность процессов разрушения и хим. изменения ГП в условиях земной поверхности или в близи нее под действием атмосферного воздуха, воды и организмов;

2. Работа ветра по разрушению, переносу и отложению твердого материала носит название эоловые процессы – области проявления – это пустыни, берега морей и океанов;

3. Работа поверхностных текучих вод носит название флювиальных процессов;

7. Работа морей и океанов носит название абразионных процессов. Этими экзогенными процессами разрушаются горные породы, созданные при этом вещества перемещается и формируется новые типы горных пород и новые формы рельефа – наука, которая изучает экзогенные процессы, называется геоморфология.

Выветривание – это совокупность процессов изменения горных пород на поверхности Земли под влиянием солнечных лучей, колебания температуры, воды, воздуха, под действием процессов окисления, а также организмов населяющих поверхность Земли. В зависимости от ведущего фактора каждого из этих процессов различает следующие виды выветривания (табл.3):

Классификация видов выветривания

Экзогенные геологические процессы

Экзогенные процессы — это внешние геологические процессы, происходящие под воздействием воздуха, воды, колебаний температуры, льда и снега, живых организмов. Процессы, связанные с деятельностью человека, обычно называют инженерно-геологическими.

Большинство экзогенных геологических процессов протекает по схеме: разрушение — перенос и накопление материала данного процесса на суше — снова разрушение, в том числе собственных отложений, — перенос, наконец, окончательная аккумуляция материала в море.

Денудация и аккумуляция — понятия, широко используемые в геологии. Термином денудация называют всю сумму внешних процессов разрушения суши и переноса материала в море. Временное накопление материала в составе континентальных отложений не учитывается, подразумевается конечная аккумуляция материала в море.

Схема денудации и аккумуляции материала в море

Выветривание — разрушающее воздействие на горные породы и минералы многих факторов внешней среды, называемых агентами выветривания. К ним относятся солнечные лучи, механическое и химическое воздействие воды, воздуха и живых организмов.

Термин «выветривание» происходит от немецкого weather — погода, и сходство со словом ветер чисто случайное; выветривание и геологическая деятельность ветра — процессы разные.

Обычно имеет место суммарное воздействие внешней среды на горные породы, но в случае преобладания отдельных факторов над другими принято выделять механическое ( физическое ), химическое и биологическое ( органическое ) выветривание.

Механическое выветривание. Главными агентами являются перепады температур, особенно скачки через 0°С. Днем солнечные лучи разогревают освещенную поверхность горной породы, в то время как внутренний объем остается холодным. Нагретая часть породы чуть увеличивается в объеме и на ее контакте с холодной породой возникает механическое напряжение.

Многократно повторяющиеся циклы температурных напряжений приводят сначала к растрескиванию, а потом и к осыпанию обломков породы. Механическое выветривание распространено в районах с континентальным климатом — в полярных широтах, пустынях, высокогорьях.

Химическое и биологическое выветривание. Агенты — вода и воздух как химические материалы, растения с их выделениями и микроорганизмы. Процессу способствует влажный теплый климат, под его воздействием часть минералов растворяется, часть превращается в другие соединения. В этом и состоит главный результат процесса выветривания. Большинство минералов магматических и метаморфических пород — полевые шпаты, слюды, пироксены, роговая обманка, скрытокристаллические массы эффузивных пород — превращается в глинистые минералы. Их подхватывают потоки воды, сначала они откладываются на склонах, образуя элювиально-делювиальный el- dQ чехол, а потом переносятся ниже и включаются в общий круговорот глинистого вещества на поверхности земли. Не выветривается только кварц — он сохраняется зернами, из которых потом образуются пески.

К результатам процесса выветривания стоит отнести и почвообразование — важнейшее условие существования богатой и разнообразной жизни на земле.

Кора выветривания(элювий — elQ) — сохранившиеся на месте образования при горизонтальном рельефе продукты выветривания.

Геологическая деятельность ветра (эоловые процессы) протекает по схеме большинства внешних процессов: разрушение — перенос — аккумуляция.

Разрушение пород возможно в условиях сухого климата при наличии сильных постоянных ветров. Не защищенные дерново-растительным слоем песчано-глинистые породы перевеваются, из них выдувается песчаный (0,05-2 мм), пылеватый (0,002-0,05 мм) и агрегированный глинистый материал — этот процесс называется дефляцией.

Корразия — ударное воздействие на скальную породу песчаных частиц, переносимых ветром.

Эоловый перенос может осуществляться на сотни километров. Перенос отдельно взятой частицы происходит постепенно — ее то подхватывает, то опускает обратно на землю. Перенос сопровождается сортировкой материала — первыми откладываются крупные частицы, последними — пылеватые. Ветровые пески откладываются в виде барханов, лёссы — в виде сплошной толщи мощностью в несколько метров. Все ветровые отложения сильно пористые.

На площадях, подверженных дефляции, очень легко развивается ветровая эрозия, наносящая непоправимый ущерб почвенному покрову.

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Струйчатая эрозия осуществляется мельчайшими струями воды при слабых затяжных дождях или медленном таянии снега. В отличие от других видов эрозии оказывает на поверхность рельефа выравнивающее воздействие. Продукты переноса называются делювием, откладываются маломощным чехлом на склонах.

Чехол делювиальных отложений

Делювий является ценным почвообразующим материалом, на нем укореняется и держится растительный покров, в том числе и культурные растения. Ниже делювия

может залегать совершенно неплодородная коренная порода.

Водная (линейная) эрозия — процесс размыва и выноса текучими водами почв и горных пород. Выделяется много видов эрозии, суть которых всегда ясна из названия, — овражная, речная, донная, боковая и др. При попятной эрозии происходит рост эрозионной промоины в сторону верховьев. Иногда в названиях отражается причина или провоцирующий фактор эрозии — транспортная, пастбищная, техногенная и т.п.

В результате водной эрозии происходит медленное, постоянное понижение всей поверхности суши и выработка эрозионных форм рельефа — промоин, долин, наполнение рек и других водных потоков твердым стоком.

Экзогенные геологические процессы и явления

Экзогенные геологические процессы и явления – это система необратимых дискретных, часто катастрофических изменений (нарушений, разрушений) геологической среды в результате энергомассообмена в зоне контакта литосферы с атмосферой и гидросферой. По генетическим особенностям и механизму развития, выделяются следующие основные группы Э.г.п. и я., связанные с действием:

В результате возникновения и развития Э.г.п. и я. происходит преобразование, изменение пород, геологических тел и рельефа. Этим принципом, а также необратимостью вызываемых изменений геологической среды Э.г.п. и я., отличаются от других экзогенных процессов. Например, снежные лавины не относятся к геологическим процессам, так как не связаны с геологической средой. По отношению к геологической среде Э.г.п. и я. являются фактором разрушения и фактором ее формирования. Многие Э.г.п. и я. по масштабам проявления, энергетике, быстродействию являются опасными и катастрофическими (оползни, обвалы, сели). Объемы оползней и обвалов могут достигать десятки и сотни миллионов кубических метров, время образования — минуты. Такими же разрушительными и внезапными являются сели (селевые потоки), скорость их до 50–60 км/час, расходы — десятки тысяч куб. метров в минуту, разовые выносы — до нескольких млн. м 3 ; количество жертв — тысячи и десятки тысяч человек (Кимой, провинция Хонсу, 1920 год — под оползнями в результате землетрясения погибло более 100 тыс. человек). Менее катастрофичны по разрушениям процессы абразии и эрозии. Размыв берегов в результате морской абразии и речной эрозии достигает нескольких метров, даже десятков метров в год. В отдельные сильные штормы размыв берегового уступа (клифа) на значительном протяжении может составлять нескольких метров, разрушая береговые сооружения и образуя оползни. Известны случаи, когда за несколько часов во время сильных ливней и резкого увеличения уровня реки берег размывался на 10–20 м или образовывались овраги длиной до 50–70 м, глубиной до 2–3 м. К опасным относятся и карстовые процессы, развивающиеся на протяжении значительного времени, в массивах карбонатных пород с образованием карстовых пустот и полостей, с проседанием или катастрофическим обрушением вышележащих пород, что нередко вызывает разрушение зданий и сооружений. Такие Э.г.п. и я., как движение ледников, выветривание, эоловые процессы, протекают медленно, непрерывно и непосредственной угрозы жизни и здоровью населения, биоте и хозяйственным объектам не представляют. Результатом развития Э.г.п. и я., как собственно физико-геологических процессов, протекающих в большинстве случаев за короткое время (от минуты до нескольких часов) и импульсивно, являются формы их проявления — оползни, оползневые тела, селевые конусы выноса, овраги и т.д. В совокупности сами процессы и формы их проявления выражаются в рельефе, представлены различными геологическими телами и являются Э.г.п. и я. Трансформации рельефа и горных пород происходят на поверхности Земли и в приповерхностном слое в зоне воздействия факторов выветривания, эрозии, склоновых и береговых деформаций внешними по отношению к литосфере силами (солнечной энергии, атмосферными, гидросферными, гравитационными). Э.г.п. и я. создают большую техноприродную опасность и приводят к формированию зон риска.

Источник: Гражданская защита. Энциклопедический словарь. –М., 2005.