какие два процесса происходят в клеточном обмене

Научная электронная библиотека

§ 3.1.4. Строение клетки

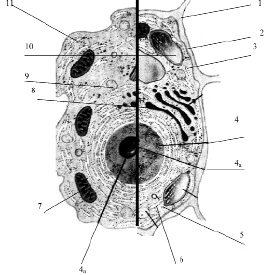

Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения

Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.

1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.

Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).

2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране

Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.

Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).

4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления

Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.

При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери

Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.

В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.

В половых клетках 22 хромосомы также одинаковые у яйцеклеток и у сперматозоидов, а 23-я хромосома конфигурации Х – у яйцеклетки и Х или Y – у сперматозоидов. Поэтому при слиянии половых клеток и образовании пар хромосом, 23-я пара будет ( <ХY>или <ХХ>) определять пол будущего ребенка.

Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение

количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.

– хранение генетической информации;

– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.

4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.

Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.

5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.

Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.

6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).

Функции эндоплазматической сети:

– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;

– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.

Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).

7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).

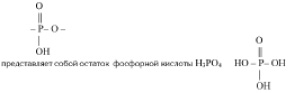

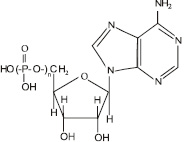

Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент

Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1

При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:

АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + 10 000 калорий.

Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.

АДФ + Н2О = АМФ + Н3РО4 + 10 000 калорий[37].

Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).

Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).

Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!

8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.

Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.

9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).

Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.

10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:

Пластиды бывают трех типов:

1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.

2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.

3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).

Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.

11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.

Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:

– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);

– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;

– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).

Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).

Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.

Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.

Метаболизм клетки. Энергетический обмен и фотосинтез. Реакции матричного синтеза.

Понятие метаболизма

Метаболизм — совокупность всех химических реакций, протекающих в живом организме. Значение метаболизма состоит в создании необходимых организму веществ и обеспечении его энергией.

Выделяют две составные части метаболизма — катаболизм и анаболизм.

Составные части метаболизма

Процессы пластического и энергетического обмена неразрывно связаны между собой. Все синтетические (анаболические) процессы нуждаются в энергии, поставляемой в ходе реакций диссимиляции. Сами же реакции расщепления (катаболизма) протекают лишь при участии ферментов, синтезируемых в процессе ассимиляции.

Роль ФТФ в метаболизме

Энергия, высвобождающаяся при распаде органических веществ, не сразу используется клеткой, а запасается в форме высокоэнергетических соединений, как правило, в форме аденозинтрифосфата (АТФ). По своей химической природе АТФ относится к мононуклеотидам.

АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) — мононуклеотид, состоящий из аденина, рибозы и трёх остатков фосфорной кислоты, соединяющихся между собой макроэргическими связями.

В этих связях запасена энергия, которая высвобождается при их разрыве:

АТФ + H2O → АДФ + H3PO4 + Q1

АДФ + H2O → АМФ + H3PO4 + Q2

АМФ + H2O → аденин + рибоза + H3PO4 + Q3,

где АТФ — аденозинтрифосфорная кислота; АДФ — аденозиндифосфорная кислота; АМФ — аденозинмонофосфорная кислота; Q1 = Q2 = 30,6 кДж; Q3 = 13,8 кДж.

Запас АТФ в клетке ограничен и пополняется благодаря процессу фосфорилирования. Фосфорилирование — присоединение остатка фосфорной кислоты к АДФ (АДФ + Ф → АТФ). Он происходит с разной интенсивностью при дыхании, брожении и фотосинтезе. АТФ обновляется чрезвычайно быстро (у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 мин).

Энергия, накопленная в молекулах АТФ, используется организмом в анаболических реакциях (реакциях биосинтеза). Молекула АТФ является универсальным хранителем и переносчиком энергии для всех живых существ.

Энергетический обмен

Энергию, необходимую для жизнедеятельности, большинство организмов получают в результате процессов окисления органических веществ, то есть в результате катаболических реакций. Важнейшим соединением, выступающим в роли топлива, является глюкоза.

По отношению к свободному кислороду организмы делятся на три группы.

Классификация организмов по отношению к свободному кислороду

| Группа | Характеристика | Организмы |

| Аэробы (облигатные аэробы) | Организмы, способные жить только в кислородной среде | Животные, растения, некоторые бактерии и грибы |

| Анаэробы (облигатные анаэробы) | Организмы, неспособные жить в кислородной среде | Некоторые бактерии |

| Факультативные формы (факультативные анаэробы) | Организмы, способные жить как в присутствии кислорода, так и без него | Некоторые бактерии и грибы |

У облигатных аэробов и факультативных анаэробов в присутствии кислорода катаболизм протекает в три этапа: подготовительный, бес- кислородный и кислородный. В результате органические вещества распадаются до неорганических соединений. У облигатных анаэробов и факультативных анаэробов при недостатке кислорода катаболизм протекает в два первых этапа: подготовительный и бескислородный. В результате образуются промежуточные органические соединения, еще богатые энергией.

Этапы катаболизма

Пластический обмен

Пластический обмен, или ассимиляция, представляет собой совокупность реакций, обеспечивающих синтез сложных органических соединений из более простых (фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка и др.).

Гетеротрофные организмы строят собственные органические вещества из органических компонентов пищи. Гетеротрофная ассимиляция сводится, по существу, к перестройке молекул:

органические вещества пищи (белки, жиры, углеводы) → простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахариды) → макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы).

Автотрофные организмы способны полностью самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических молекул, потребляемых из внешней среды. В процессе фото- и хемосинтеза происходит образование простых органических соединений, из которых в дальнейшем синтезируются макромолекулы:

неорганические вещества (СО2, Н2О) → простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахариды) → макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы).

Фотосинтез

Фотосинтез — синтез органических соединений из неорганических за счёт энергии света. Суммарное уравнение фотосинтеза:

Фотосинтез протекает при участии фотосинтезирующих пигментов, обладающих уникальным свойством преобразования энергии солнечного света в энергию химической связи в виде АТФ. Фотосинтезирующие пигменты представляют собой белковоподобные вещества. Наиболее важным является пигмент хлорофилл. У эукариот фотосинтезирующие пигменты встроены во внутреннюю мембрану пластид, у прокариот — во впячивания цитоплазматической мембраны.

Строение хлоропласта очень похоже на строение митохондрии. Во внутренней мембране тилакоидов гран содержатся фотосинтетические пигменты, а также белки цепи переноса электронов и молекулы фермента АТФ-синтетазы.

Процесс фотосинтеза состоит из двух фаз: световой и темновой.

1. Световая фаза фотосинтеза протекает только на свету в мембране тилакоидов граны.

К ней относятся поглощение хлорофиллом квантов света, образование молекулы АТФ и фотолиз воды.

Под действием кванта света (hv) хлорофилл теряет электроны, переходя в возбуждённое состояние:

Эти электроны передаются переносчиками на наружную, то есть обращенную к матриксу поверхность мембраны тилакоидов, где накапливаются.

Одновременно внутри тилакоидов происходит фотолиз воды, то есть её разложение под действием света:

Образование АТФ в процессе фотосинтеза под действием энергии света называется фотофосфорилированием.

Ионы водорода, оказавшись на наружной поверхности мембраны тилакоида, встречаются там с электронами и образуют атомарный водород, который связывается с молекулой-переносчиком водорода НАДФ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат):

2Н + + 4е – + НАДФ + → НАДФ·Н2.

Таким образом, во время световой фазы фотосинтеза происходят три процесса: образование кислорода вследствие разложения воды, синтез АТФ и образование атомов водорода в форме НАДФ·Н2. Кислород диффундирует в атмосферу, а АТФ и НАДФ·Н2 участвуют в процессах темновой фазы.

2. Темновая фаза фотосинтеза протекает в матриксе хлоропласта как на свету, так и в темноте и представляет собой ряд последовательных преобразований СО2, поступающего из воздуха, в цикле Кальвина. Осуществляются реакции темновой фазы за счёт энергии АТФ. В цикле Кальвина СО2 связывается с водородом из НАДФ·Н2 с образованием глюкозы.

В процессе фотосинтеза кроме моносахаридов (глюкоза и др.) синтезируются мономеры других органических соединений — аминокислоты, глицерин и жирные кислоты. Таким образом, благодаря фотосинтезу растения обеспечивают себя и всё живое на Земле необходимыми органическими веществами и кислородом.

Сравнительная характеристика фотосинтеза и дыхания эукариот представлена в таблице.

Сравнительная характеристика фотосинтеза и дыхания эукариот

Генетическая информация у всех организмов хранится в виде определённой последовательности нуклеотидов ДНК (или РНК у РНК-содержащих вирусов). Прокариоты содержат генетическую информацию в виде одной молекулы ДНК. В эукариотических клетках генетический материал распределён в нескольких молекулах ДНК, организованных в хромосомы.

ДНК состоит из кодирующих и некодирующих участков. Кодирующие участки кодируют РНК. Некодирующие области ДНК выполняют структурную функцию, позволяя участкам генетического материала упаковываться определённым образом, или регуляторную функцию, участвуя во включении генов, направляющих синтез белка.

Кодирующими участками ДНК являются гены. Ген — участок молекулы ДНК, кодирующей синтез одной мРНК (и соответственно полипептида), рРНК или тРНК.

Участок хромосомы, где расположен ген называется локусом. Совокупность генов клеточного ядра представляет собой генотип, совокупность генов гаплоидного набора хромосом — гено́м, совокупность генов внеядерных ДНК (митохондрий, пластид, цитоплазмы) — плазмон.

Реализация информации, записанной в генах, через синтез белков называется экспрессией (проявлением) генов. Генетическая информация хранится в виде определённой последовательности нуклеотидов ДНК, а реализуется в виде последовательности аминокислот в белке. Посредниками, переносчиками информации выступают РНК. То есть реализация генетической информации происходит следующим образом:

ДНК → РНК → белок.

Этот процесс осуществляется в два этапа:

1) транскрипция;

2) трансляция.

Транскрипция (от лат. transcriptio — переписывание) — синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы. В результате образуются мРНК, тРНК и рРНК. Процесс транскрипции требует больших затрат энергии в виде АТФ и осуществляется ферментом РНК-полимеразой.

Одновременно транскрибируется не вся молекула ДНК, а лишь отдельные её отрезки. Такой отрезок (транскриптон) начинается промотором — участком ДНК, куда присоединяется РНК-полимераза и откуда начинается транскрипция, а заканчивается терминатором — участком ДНК, содержащим сигнал окончания транскрипции. Транскриптон — это ген с точки зрения молекулярной биологии.

Транскрипция, как и репликация, основана на способности азотистых оснований нуклеотидов к комплементарному связыванию. На время транскрипции двойная цепь ДНК разрывается, и синтез РНК осуществляется по одной цепи ДНК.

В процессе транскрипции последовательность нуклеотидов ДНК переписывается на синтезирующуюся молекулу мРНК, которая выступает в качестве матрицы в процессе биосинтеза белка.

Гены прокариот состоят только из кодирующих нуклеотидных последовательностей.

Гены эукариот состоят из чередующихся кодирующих (экзонов) и некодирующих (интронов) участков.

После транскрипции участки мРНК, соответствующие интронам, удаляются в ходе сплайсинга, являющегося составной частью процессинга.

Процессинг — процесс формирования зрелой мРНК из её предшественника пре-мРНК. Он включает два основных события. 1.Присоединение к концам мРНК коротких последовательностей нуклеотидов, обозначающих место начала и место конца трансляции. Сплайсинг — удаление неинформативных последовательностей мРНК, соответствующих интронам ДНК. В результате сплайсинга молекулярная масса мРНК уменьшается в 10 раз. Трансляция (от лат. translatio — перевод) — синтез полипептидной цепи с использованием мРНК в роли матрицы.

В трансляции участвуют все три типа РНК: мРНК является информационной матрицей; тРНК доставляют аминокислоты и узнают кодоны; рРНК вместе с белками образуют рибосомы, которые удерживают мРНК, тРНК и белок и осуществляют синтез полипептидной цепи.

Этапы трансляции

Реакции матричного синтеза. К реакциям матричного синтеза относятся

Все эти реакции объединяет то, что молекула ДНК в одном случае или молекула мРНК в другом выступают в роли матрицы, на которой происходит образование одинаковых молекул. Реакции матричного синтеза являются основой способности живых организмов к воспроизведению себе подобных.

Регуляция экспрессии генов. Тело многоклеточного организма построено из разнообразных клеточных типов. Они отличаются структурой и функциями, то есть дифференцированы. Различия проявляются в том, что помимо белков, необходимых любой клетке организма, клетки каждого типа синтезируют ещё и специализированные белки: в эпидермисе образуется кератин, в эритроцитах — гемоглобин и т. д. Клеточная дифференцировка обусловлена изменением набора экспрессируемых генов и не сопровождается какими-либо необратимыми изменениями в структуре самих последовательностей ДНК.