какие два подхода существуют в школе науки управления

Основные направления школы науки управления, ее методологические подходы

Становление школы науки управления связано с развитием математики, статистики, инженерных наук и смежных с ними областей знаний. Школа науки управления сформировалась в начале 1950-х гг. и успешно функционирует и в настоящее время.

В школе науки управления различают два главных направления.

1. Рассмотрение производства как «социальной системы» с использованием системного, процессного и ситуационного подходов.

2. Исследование проблем управления на основе системного анализа и использования кибернетического подхода, включая применение математических методов и ЭВМ.

Школа науки управления в своих исследованиях опирается на три методологических подхода – системный, процессный и ситуационный, которые сформировались на основе эмпирического подхода.

Системный подход предполагает, что каждый из элементов, составляющих систему, имеет свои определенные цели. Системный подход направлен на повышение эффективности работы организации в целом.

Содержание системного подхода сводится к следующему:

• четкое определение целей и установление их иерархии;

• достижение наилучших результатов при наименьших затратах: используя сравнительный анализ выбора альтернативных путей, достигать поставленных целей;

• широкая всесторонняя оценка всех возможных результатов деятельности на основе количественной оценки целей, методов и средств их достижения.

Системный подход предполагает широкое использование системного анализа.

Школа науки управления исследует вопросы, которые прежними школами не рассматривались. Она изучает важнейшие подсистемы, характер их взаимоотношений, структуру и цели системы, координирование всех элементов системы.

Второе направление школы науки управления связано с развитием точных наук, прежде всего математики. Оно обусловлено широким внедрением в сферу управления количественных методов, известных под общим названием исследование операций.

Предметом исследования операций в теории управленческих решений является сам процесс принятия решений. Для принятия решений широко используется математическое моделирование, в том числе модели теории игр, модели теории очередей, управления запасами, линейного и имитационного программирования и др.

Таким образом, исследователи на основе синтеза идей, выдвинутых в предшествующие периоды, пришли к пониманию необходимости комплексного подхода к управлению. Кроме того, была сформулирована идея о том, что управление – это не только наука, но и искусство.

Характеристика американской модели менеджмента, основные факторы, определяющие ее формирование. Опыт управления в американских фирмах

Современная американская модель ориентирована на корпоративную организационно-правовую форму предпринимательства (акционеры имеют право на часть прибыли, а значит, и личный интерес в успешной работе как всего предприятия, так и своей). Американские корпорации широко используют в своей деятельности стратегическое управление.

В 60-е годы XX в. работники корпораций стали выдвигать требования по улучшению социально-экономического положения, вследствие чего стали вовлекать в управление непрофессионалов. Это называют «третьей революцией» в управлении. Первая революция связана с отделением управления от производства. Вторая характеризуется появлением менеджеров, т.е. людей особой профессии. Получили распространение бригадные методы типизации труда и кружки качества.

В настоящее время в США получили распространение четыре основные формы привлечения рабочих к управлению:

• участие рабочих в управлении трудом и качеством продукции;

• создание совместных комитетов рабочих и управляющих;

• разработка систем участия в прибыли;

• привлечение представителей рабочих в советы директоров корпораций.

Основные идеи количественной школы науки управления

Направления и методологические подходы школ науки управления

Возникновение и развитие школы науки управления имеет непосредственную связь со становлением таких наук как математика и статистика, а также инженерных наук и соседствующих с ними областей знаний. Школа науки управления была сформирована еще в начале 1950-х годов и активно функционирует до сих пор.

Школа науки управления ведет свою деятельность по двум главным направлениям:

Школа науки управления в своей работе и исследованиях основывается на трех методологических подходах – системном, процессном и ситуационном, сформировавшихся с помощью эмпирического подхода.

Системный подход

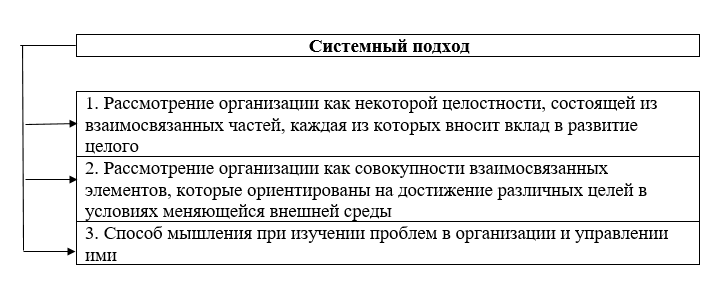

При системном подходе организация изучается в качестве единой системы, которая состоит из перечня элементов, взаимно связанных друг с другом. (рис. 1).

Изначальна данная теория систем была применима в точных науках и технике, а уже в сфере менеджмента начала применяться только 1950-х годов, что явилось выдающимся достижением школы науки управления. Системный подход основывается на общей теории систем, а ее основателем принято считать Людвига фон Берталанфи (1901–1971).

Рис. 1- Системный подход

Отправной точкой работы системного подхода является такое понятие как цель. Первый, а также самый главный признак той или иной организации – присутствие в ее работе цели.

Этот признак данной системы отличает ее от других систем. А задача управления заключается в комплексном процессе для достижения целей, которые поставлены перед системой.

Системный подход подразумевает, что каждый из элементов, которые образуют цельную систему, обладает своими определенными целями. Системный подход ориентирован на увеличение эффективности работы всей компании в целом.

Смысл всего системного подхода содержится в следующих тезисах:

Системный подход также подразумевает активное и повсеместное применение системного анализа.

Школа науки управления изучает вопросы, не рассматриваемые прежними школами, а также самые важные подсистемы, характер их взаимодействий, структуру и цели системы, согласование всех элементов системы.

В свою очередь, системы можно разделить на два типа:

Теория социальных систем изучают организацию в качестве данного вида системы, многофакторного и многоцелевого образования.

Закрытые системы относительно не зависят от окружающей их среды, в то же время, на открытую систему воздействуют факторы внешней среды.

Ключевыми составляющими системы можно назвать людей, цели, задачи, структуру, технику и технологию. Все эти составляющие имеют между собой многосторонние связи, которые влекут за собой изменения в поведении людей о всей организации. Вместе все это обозначается как организационная система, которая направленна на достижение поставленных целей.

Стоит также отметить, что важное значение в менеджменте имеет такой термин как подсистема, которые взаимозависимы и складываются вместе в организацию. Например, в составе производственной организации всегда можно найти социальную и техническую подсистемы. Однако подсистемы также могут дробиться на еще более мелкие подсистемы. А в связи с тем, что все они находятся в тесной связи друг с другом, ошибочное функционирование даже самой мелкой подсистемы может негативно отразиться на работе всей системы в целом.

Процессный подход

Процессный подход в качестве концепции управленческой мысли был впервые представлен классической (административной) школой управления, сформулировавшей и описавшей содержание функций управления в качестве независимых друг от друга. Процессный же подход с точки зрения школы науки управления изучает функции управления в качестве взаимосвязанных, зависимых друг от друга.

Ситуационный подход

Ситуационный подход напрямую связан с системным и процессным подходами и увеличивает область их применения на практике. Зачастую данный подход называют ситуационным мышлением об проблемах организации и путях их решениях.

Сущность ситуационного подхода состоит в выявлении понятия ситуации, под которой предполагается четкий перечень обстоятельств, которые оказывают влияние на организацию в определенный промежуток времени. Изучение каждой конкретной ситуации дает возможность руководству выявить и выбрать лучшие способы и методы достижения целей организации, которые применимы в данной ситуации.

Основными внутренними переменными организации можно назвать ситуационные факторы, которые действуют внутри организации: люди, цели, задачи, структура, техника и технология. Внутренние переменные есть результат принятия людьми управленческих решений. Внутренние переменные были предметом изучения различных школ, при этом каждая из которых делала акцент на отличающихся факторах внутренней среды всей компании. Согласно мнению представителей данных школ, достижение целей организации всецело зависит от внутренних переменных, в связи с этим, они не уделяли должного внимания факторам, которые находятся за рамками организации.

Ситуационный подход позволил расширить взгляд на организацию в качестве системы управления, которая подвержена воздействию и внутренних факторов, и извне. Потребность в учете изменений во внешней среде особенно актуальна в наши дни. Успешная работа организации, а также умение сохранить эффективность ее работы в превалирующем количестве случаев зависит от того, сумеет ли организация адаптироваться к преобразованиям окружающей ее среды.

С помощью ситуационного подхода были определены внешние переменные, то есть факторы, которые находятся за рамками организации, однако, в серьезной мере влияют на успешность ее деятельности. Со временем все факторы внешней среды разделили на две группы:

Школа науки управления выяснила, что все эти переменные и внутренней, и внешней среды взаимосвязаны между собой, а также зависят друг от друга. Более того, изменения в одной из них влечет за собой изменения во всех остальных.

Как отмечалось ранее, второе направление школы науки управления напрямую связано с развитием точных наук, прежде всего математики. Это объясняется широким использованием в сфере управления количественных методов, которые известны под общим названием «изучение операций».

Предметом изучения операций в теории управленческих решений стоит назвать сам процесс принятия решений, для которого широко применимы элементы математического моделирования, в том числе модели теории игр, модели теории очередей, управления запасами, линейного и имитационного программирования и прочие.

Теория управленческих решений есть самостоятельная комплексная дисциплина, где ведущая отводится системному подходу, который, в свою очередь, для решения проблемы требует от каждого руководителя применения системного анализа.

Системный анализ

Системный анализ – это исследование, главной цель которого является помощь руководству организации, которое принимает решение касательно той либо иной проблемы, в выборе перечня действий путем систематического изучения его действительных целей, количественного сравнения (там, где это становится возможным) затрат, эффективности и риска, которые связаны с каждой из альтернатив политики или стратегии достижения целей, а также путем формулирования дополнительных альтернатив, если рассматриваемых недостаточно.

Системный анализ ориентирован на всестороннее изучение перечня проблем, которые стоят перед организацией, и обнаружение последствий в будущем от их решения в условиях настоящего. Системный анализ подразумевает разработку и подробную оценку всевозможных альтернатив решения проблемы, которые ведут к достижению намеченной цели. Системный анализ большое внимание уделяет выбору критерия, с которым производится сопоставление каждого варианта. Издержки при реализации разных вариаций сопоставляют с результатом, который можно получить от каждого из них.

Исследователи, основываясь на синтезе идей, выдвинутых в предыдущие периоды, пришли к выводу о необходимости комплексного подхода к управлению. Более того, оформилась идея о том, что управление – это не только наука, но и своего рода искусство.

Discovered

О финансах и не только…

Школы управления в менеджменте

Формирование менеджмента как научной дисциплины начинается во второй половине XIX века. Признание же в качестве самостоятельного вида профессиональной деятельности управление получило только в начале XX века. Между тем практика управления насчитывает тысячелетия. Потребность в нем возникла с момента объединения людей в группы и осуществления совместной деятельности.

ХХ век — это время возникновения и эволюции науки управления. Необходимость решения практических проблем, и прежде всего в производственной сфере, привела к их научному изучению, поиску и выделению профессии руководителя (менеджера) в особый вид деятельности, требующей соответствующих знаний, навыков и умений.

В зарубежной науке управления сложились важнейшие концепции, так называемые школы управления, которые внесли существенный вклад в развитие современной теории и практики управления.

Основные школы управления, их характеристика

Становление управления как научной дисциплины происходило эволюционным путем. Четко различимые школы управленческой мысли получили развитие в первой половине XX в. Хронологически они могут быть представлены в следующем порядке:

Основатель школы научного управления Ф. Тейлор пытался найти ответ на вопрос: как сделать так, чтобы рабочий работал как машина? Представителями этой школы были созданы научные основы управления производством и трудом. В 1920-е гг. из этого научного направления выделились самостоятельные науки: научная организация труда, теория организации производства и др.

Целью классической (административной) школы управления было создание универсальных принципов и методов успешного управления организацией. Основатели этой школы А. Файоль и М. Вебер разрабатывали принципы и методы управления организацией и хотели, чтобы вся организация работала как машина.

Школа человеческих отношений делала основной упор на коллектив, на увеличение внимания социальным потребностям работников. Школа науки о поведении сконцентрировала внимание на методах налаживания межличностных отношений, мотивации, лидерстве, изучении индивидуальных способностей отдельных работников.

Ключевой характеристикой школы количественных методов является замена словесных рассуждений моделями, символами и количественными значениями. Она базируется на достижениях таких наук, как математика, кибернетика, статистика; на использовании математических методов и моделей при подготовке управленческих решений.

Школа научного управления

Школа научного управления с самого начала стремилась к поиску наиболее продуктивного использования человеческих и материальных ресурсов.

Основу теорий этой школы составляют идея рационализации всех компонентов организации, ориентация всех структурных единиц организации на ее цели, всеобщая целесообразность.

Достижению всеобщей целесообразности и рациональности в организации служит прежде всего жесткая иерархия управления всех органов и должностей организации, которая содействует осуществлению возможно более жесткого всеобъемлющего контроля.

Фредерик У. Тейлор (1856-1915) считается отцом классической теории научного управления. Становление школы научного управления связано с публикацией в 1911 г. его книги «Принципы научного управления». Он первым обосновал необходимость научного подхода к управлению в целях наиболее продуктивного использования человеческих и материальных ресурсов. Тейлор интересовался эффективностью не человека, а организации. В его подходе по совершенствованию управления организацией приоритет отдан инженерным решениям.

Его теория предусматривала одностороннее влияние управляющей системы на работника и его подчинение управленцу. Побудительным мотивом и движущими силами трудовой деятельности Тейлор считал получение материального вознаграждения за труд и заинтересованность в личной экономической выгоде.

Главные идеи в области менеджмента Ф. Тейлор сформулировал в виде принципов «научного управления»:

Идеи Тейлора были развиты его последователями — Г. Гантом, Ф. Гилбрейтом, Г. Эмерсоном. Они полагали, что, используя наблюдения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь более эффективного выполнения работ.

Концепция научного управления стала переломным моментом, благодаря которому управление было признано самостоятельной областью научных исследований.

Заслуги школы научного управления состоят в том, что ее представители:

Однако человеческий фактор практически оставался вне сферы внимания этой школы.

Административная школа управления

Административная школа управления (ее также называют «классическая школа управления») преследовала такие цели, как повышение эффективности больших групп людей и создание универсальных принципов управления, затрагивавших два основных аспекта:

Анри Файоль (1841-1925), французский социолог, считается основателем административной школы управления. Заслуга Файоля заключалась в том, что он разделил все функции управления на общие, относящиеся к любой сфере деятельности, и специфические, относящиеся непосредственно к управлению предприятием.

По утверждению Файоля, вначале необходимо создать продуманную структуру, где нет дублирования функций и лишних уровней управления, а затем уже подыскивать подходящих работников, т.е. принцип соответствия работников структуре.

А. Файоль разработал 14 общих принципов управления, от которых, по его мнению, зависит успешное управление любой организацией:

Применение перечисленных принципов в практической деятельности должно носить гибкий характер, и всегда необходимо учитывать ситуацию, в которой осуществляется управление.

Классическая модель организации, сформировавшаяся на основе разработок Файоля и его последователей, базируется на четырех принципах:

Таким образом, согласно классической теории организации, последнюю нужно строить под работников.

Макс Вебер (1864-1920), немецкий социолог, примерно в то же время провел анализ деятельности бюрократических систем, построил модель идеальной бюрократии, основанную на жестко регламентированных принципах иерархической структуры, и сформулировал концепцию рационального управления. С его точки зрения, идеальная, наиболее эффективная система управления — бюрократическая.

Бюрократия в организации характеризуется:

Важнейшей идеей Вебера, принятой в управлении, стала концепция социального действия. Согласно этой концепции, основу социального порядка в обществе составляют только социально ориентированные и рациональные действия, а задачей членов организации следует считать понимание ими собственных целей и последующую оптимизацию собственной деятельности. Каждое действие работника в организации должно быть рационально с точки зрения как выполнения им собственной роли, так и достижения общей цели организации. Рациональность является высшим смыслом и идеалом любого предприятия или учреждения, а идеальная организация характеризуется предельно рациональными технологией, коммуникациями и управлением.

Однако для административной школы управления характерно игнорирование человека и его потребностей. Ее сторонники пытались повысить эффективность организации в обход человека, посредством выполнения административных процедур по управлению формальной стороной организации. В итоге административная школа, признавая значение человеческого фактора, не смогла осознать значимость эффективности мотивации труда.

Школа человеческих отношений

Концепция «человеческих отношений» — новая школа теории управления — начинает развиваться в 1930-е гг. Эта школа зародилась в ответ на неспособность классической школы осознать человеческий фактор как основной элемент эффективной организации и управления. Невнимание к человеческому фактору отрицательным образом сказывалось на работе «рациональных организаций», которым не удавалось повышать эффективность, несмотря на наличие ресурсов.

Элтону Мэйо (1880-1949), сотруднику Гарвардского университета, принадлежит особое место в создании теории «человеческих отношений». Этот американский социолог и психолог провел ряд экспериментов, получивших название «хотторнские эксперименты». Изучая влияние таких факторов, как условия, организация труда, заработная плата, межличностные отношения, стиль руководства, он сделал вывод об особой роли человеческого фактора в производстве.

«Хотторнские эксперименты» положили начало исследованиям: взаимоотношений в организациях, учету психологических влияний в группах, выявлению мотивации к труду в межличностных отношениях, выявлению роли отдельного человека и малой группы в организации.

Таким образом, положено начало использованию социологии и социологических исследований в управлении персоналом; в противовес подходу к работнику с позиций биологизма, когда эксплуатируются в основном такие ресурсы работника, как физическая сила, навыки, интеллект (научная и административные школы управления), член организации стал рассматриваться с точки зрения социально-психологического подхода.

Мотивами поступков людей являются в основном не экономические факторы, как считали сторонники научной школы управления, а разнообразные потребности, которые с помощью денег могут быть удовлетворены лишь частично.

Отличительная характеристика школа человеческих отношений — перенесение центра внимания в управлении с его задач на человека. Школа основывается на достижениях наук о человеческом поведении, т.е. социологии и психологии.

Основные идеи школы человеческих отношений:

По мнению У. Уайта, которое он высказал в книге «Деньги и мотивация», в основе классической концепции лежат три ложных допущения:

Мэйо и его последователи были убеждены, что конфликт между человеком и организацией можно полностью решить, если удовлетворить социальные и психологические потребности работников, причем предприниматели только выиграют, так как резко возрастает производительность труда.

В целом суть доктрины «человеческих отношений» может быть сведена к следующим положениям:

М. Фоллет (1868-1933) была видной представительницей этой школы. Основная ее заслуга в том, что она попыталась соединить идеи трех школ управления — научного управления, административную и школу человеческих отношений.

Суть концепции М. Фоллет состоит в следующем:

Фоллет считала, что конфликт в трудовых коллективах не всегда деструктивен; в некоторых случаях он может быть конструктивным. Она определила три типа разрешения конфликтов:

Эффективность управления, по мнению сторонников концепции «человеческих отношений», определяется: неформальной структурой и прежде всего малой группой, взаимодействием работников, общим контролем, самодисциплиной, возможностями творческого роста, коллективным вознаграждением, отказом от узкой специализации, отказом от единоначалия, демократическим стилем руководства, соответствием структуры организации работникам, а не наоборот.

Сторонники концепции «человеческих отношений» были едины во мнении, что жесткая иерархия подчиненности, формализация организационных процессов несовместимы с природой человека.

Таким образом, школа человеческих отношений сосредоточила свое внимание на человеческом факторе при достижении эффективности организации. Но проблема не получила своего решения в полной мере.

Школа поведенческих наук в существенной мере отошла от школы человеческих отношений, сосредоточившись преимущественно на методах налаживания человеческих отношений. Основной целью школы было повышение эффективности организации за счет повышения ее человеческих ресурсов.

Р. Лайкерт, Д. Макгрегор, А. Маслоу, Ф. Херцберг являются наиболее видными представителями поведенческого (бихевиористского) направления. Они изучали различные аспекты социального взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, лидерства, организационной структуры, коммуникации в организации, изменения содержания работы и качества трудовой жизни.

По мнению А. Маслоу, у человека существует одна система (иерархия) потребностей, а по мнению Ф. Херцберга, две — качественно различные и независимые:

Внешние факторы способны ослабить внутреннюю напряженность в организации, но их влияние носит кратковременный характер и не может привести к глубоким изменениям в поведении работников.

Наиболее сильными стимулами эффективности труда Херцберг считал не «хорошую зарплату», а интерес к работе и вовлеченность в трудовой процесс. Без денег люди себя чувствуют неудовлетворенными, но при их наличии не обязательно почувствуют себя счастливыми и повысят производительность труда.

Чрезмерное расчленение работы на дробные операции, по мнению Херцберга, лишает человека ощущения завершенности и полноты работы, приводит к снижению уровня ответственности, подавлению действительных способностей работника, появлению чувства бессмысленности труда, падению удовлетворенности работой.

Не человека следует приспосабливать к работе, а работа должна отвечать индивидуальным способностям человека. Эта идея впоследствии воплотилась в адаптивных, гибких организациях, сетевых компаниях.

Основными достижениями школы поведенческих наук считаются:

Школа количественных методов

Данное направление в теории управления стало возможным благодаря развитию таких наук, как математика, кибернетика, статистика.

Представителями этой школы являются: Л.В. Канторович (лауреат Нобелевской премии), В.В. Новожилов, Л. Берталанфи, Р. Акофф, А. Гольдбергер и др.

Школа количественных методов исходит из того, что математические методы и модели позволяют описывать различные бизнес-процессы и отношения между ними. Поэтому целесообразно проблемы, возникающие в бизнес-процессах организации, решать на основе исследования операций и математических моделей.

Тезис «наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой» является основанием для присвоения этой школе другого названия: «школа науки управления». Эта школа применила экономико-математические методы, теорию исследования операций, статистику, кибернетику и подобное для решения задач управления, чем внесла существенный вклад в развитие науки управления.

Исследование операций — применение методов научного исследования к операционным проблемам организации. При этом подходе вначале исследования уточняется проблема. Затем разрабатывается модель ситуации. После ее создания переменным задаются количественные значения и находится оптимальное решение.

В настоящее время количественные методы управления получают новое развитие в связи с широким использованием компьютеров. Компьютер позволил исследователям операций конструировать математические модели возрастающей сложности, которые в большей мере приближаются к реальности и, следовательно, являются наиболее точными.

Ключевой характеристикой школы является замена словесных рассуждений моделями, символами и количественными значениями.

Дальнейшее развитие методов математического моделирования нашло свое отражение в возникновении теории принятия решений. Первоначально это теоретическое направление основывалось на использовании алгоритмов выработки оптимальных решений. Позднее начали применяться количественные (прикладные и абстрактные) модели экономических явлений, таких как модель затрат и выпуска продукции, модель научно-технического и экономического развития и т.п.

Вклад школы науки управления в теорию менеджмента:

Влияние школы науки управления растет, поскольку она рассматривается как дополнение к существующей и широко применяемой концептуальной основе процессного, системного и ситуационного подходов.