какие доказательства эволюции основаны на данных палеонтологии

Палеонтологические доказательства эволюции

Главными палеонтологическими доказательствами эволюции считаются:

1) ископаемые остатки существ и растений, а также их отпечатки;

2) переходные формы;

3) филогенетические ряды.

Если с окаменевшими остатками и отпечатками (а также с редкими находками целых организмов, например, мамонтов, вмерзших в лед) все достаточно понятно, то переходные формы и филогенетические ряды следует рассмотреть подробнее.

Переходными формами называют такие группы организмов, которые имеют одновременно признаки более древнего и более современного вида.

1. Псилофиты (риниофиты) — промежуточная форма между водорослями и папоротникообразными.

2. Семенные папоротники — между голосеменными и папоротниками.

3. Ихтиостега — между пресноводными земноводными и кистеперыми рыбами.

4. Сеймурия — между земноводными и рептилиями.

5. Группа зверозубых ящеров — переходная форма от рептилий к млекопитающим (найдена в районе бассейна Северной Двины). Эти ящеры имеют значительное сходство с млекопитающими в строении черепа, позвоночника, конечностей, их зубы делятся на клыки, резцы и коренные.

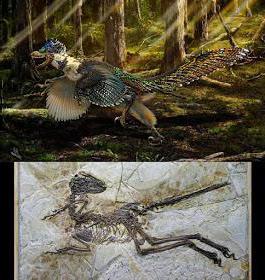

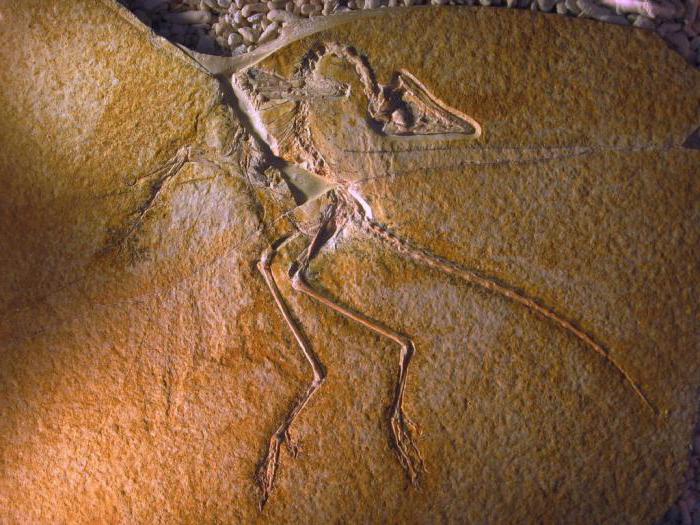

6. Археоптерикс — совмещает признаки птиц и рептилий. Его нередко до сих пор называют переходной формой, и даже в тестах ЕГЭ требуется выбирать именно археоптерикса.

7. Однако, по мнению многих специалистов, переходной формой между рептилиями и птицами является протоавис. Он имел киль и поэтому летал. Для него характерны полые кости.

Признаки птиц у археоптерикса:

1) задние конечности с цевкой;

Признаки пресмыкающихся у археоптерикса:

1) длинный ряд хвостовых позвонков;

4) грудная кость без киля, слабо развитые грудные мышцы и мышцы крыльев.

Филогенетическими рядами называются ряды видов, последовательно сменяющихся от одного к другому в процессе эволюции. Например, «отец» эволюционной палеонтологии В.О. Ковалевский в своих научных трудах первым воссоздал филогенетический ряд лошади.

1. Из-за быстрого бега на длинные расстояния в высоком темпе у лошадей удлинялись конечности, уменьшалось число пальцев на них, постепенно формировалось роговое копыто.

2. Значительно увеличивались размеры животных (изначально предки лошадей предположительно были не больше лисы).

3. Указанные изменения были связаны с тем, что лошади поменяли ареал обитания — из тропических лесов, где жили их самые древние предки, лошади переместились в степи и вынуждены были пробегать длинные дистанции в поисках пищи.

4. Кроме перечисленных признаков для лошадей в процессе эволюции были характерны постепенный переход к стадному образу жизни, череп стал более крупным, челюсти массивными. Произошли изменения в строении зубов (выросли их размеры и поверхность). Увеличилась длина кишечника.

Вопрос в ЕГЭ по биологии, относящиеся к данной теме. Что представляет собой ряд предков современной лошади? Укажите не менее трех изменений в конечности лошади, произошедших в ходе эволюции.

1. Последовательный ряд предков — филогенетический ряд лошади.

2. В процессе эволюции у лошадей постепенно уменьшалось количество пальцев.

3. Удлинились конечности лошади, сформировалось роговое копыто.

На сегодняшний день выделяют три основных эмбриологических доказательства эволюции: закон зародышевого сходства, биогенетический закон, развитие всех организмов из одной клетки — зиготы. В ЕГЭ по биологии был вопрос, где надо было пояснить эти три доказательства.

Доказательства эволюции

Пути эволюции

В своих работах советский ученый Северцов А.Н. выделил понятия биологического прогресса и регресса.

Ароморфоз представляет собой прогрессивное эволюционное преобразование, повышающее уровень организации организмов. В результате ароморфоза становится возможным освоение новых, ранее недоступных для жизни, территорий. К примеру, теплокровность птиц позволила им заселить места с холодным климатом.

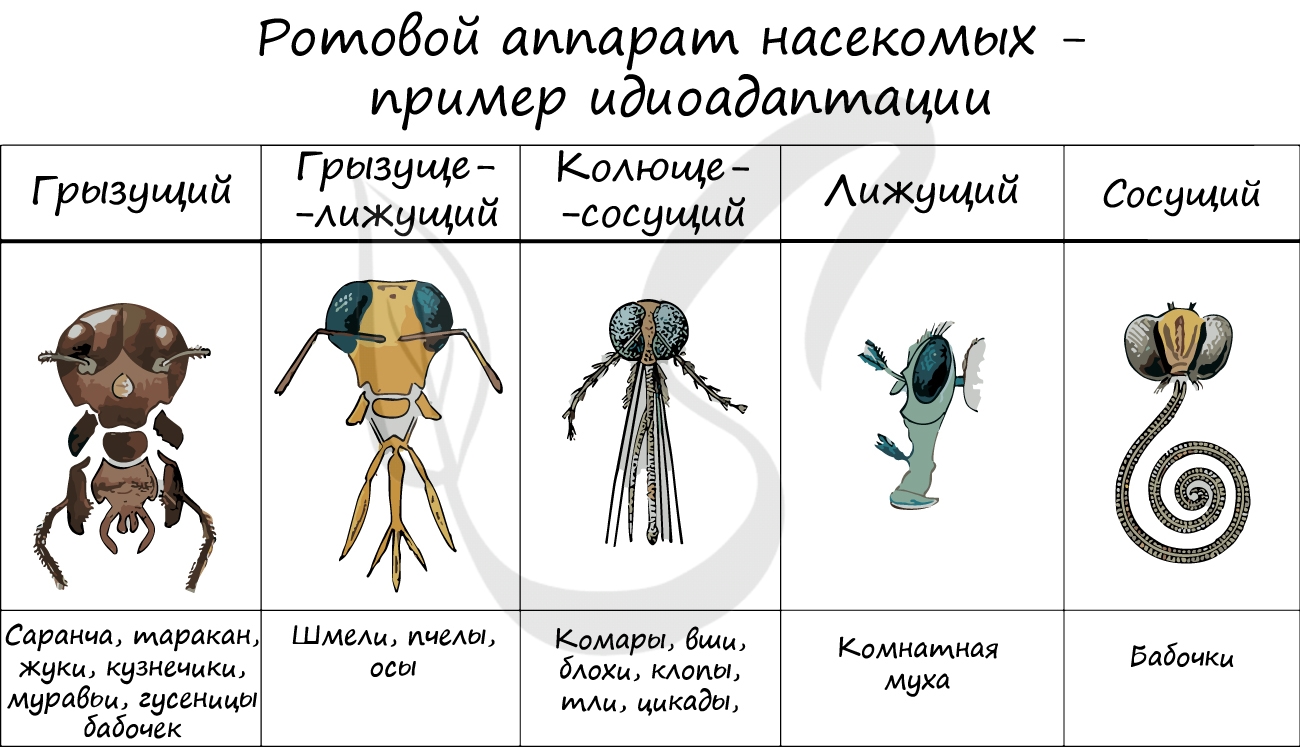

Идиоадаптация подразумевает незначительные, частные изменения в строении и функциях организма, которые помогают приспособиться к условиям среды обитания. Идиоадаптации существенно не повышают уровень организации.

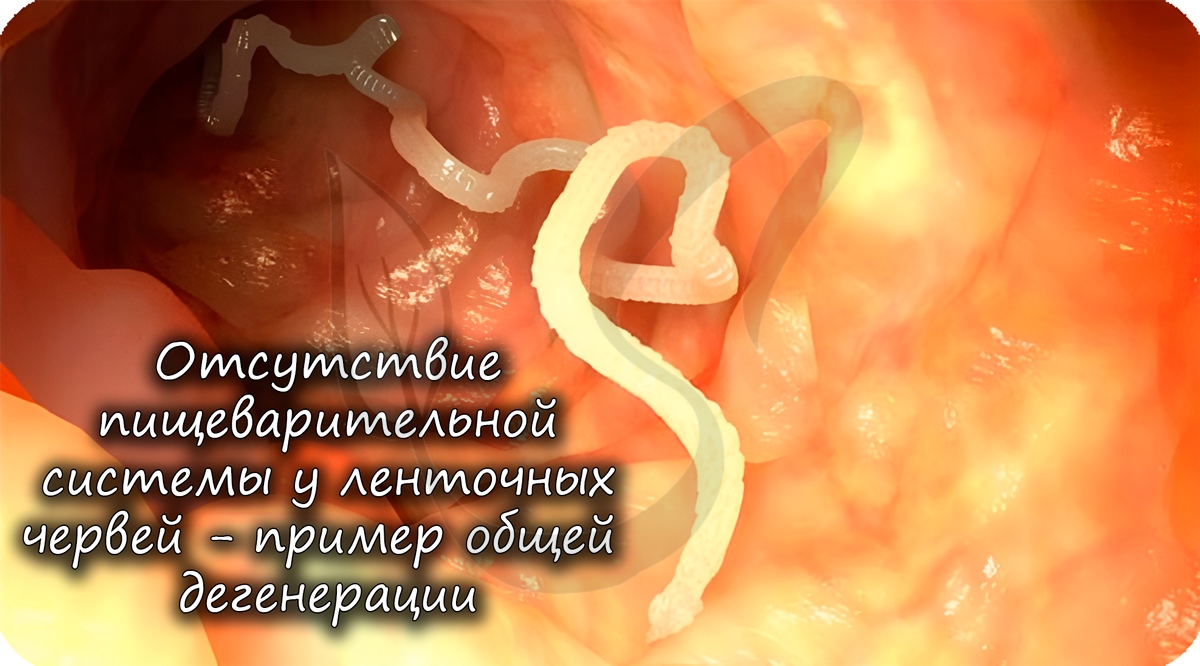

Общей дегенерацией называют упрощение организации, которое заключается в утрате отдельных органов и систем органов. У многих этот пункт вызывает внутреннее противоречие: как общая дегенерация может относиться к биологическому прогрессу?

У многих паразитов отсутствуют различные органы, к примеру, у ленточных червей нет пищеварительной системы. А зачем она им, когда пища в кишке, где они обитают, уже переварена и расщеплена организмом хозяина?

Биологический регресс характеризуется признаками, противоположными биологическому прогрессу:

Главная причина биологического регресса в том, что скорость эволюции вида отстает от скорости изменения внешней среды, эволюции других видов: это несоответствие снижает приспособленность организмов. Часто деятельность человека молниеносно меняет окружающую среду: далеко не все виды могут приспособиться к этому, происходит вымирание.

Сравнительно-анатомические доказательства эволюции

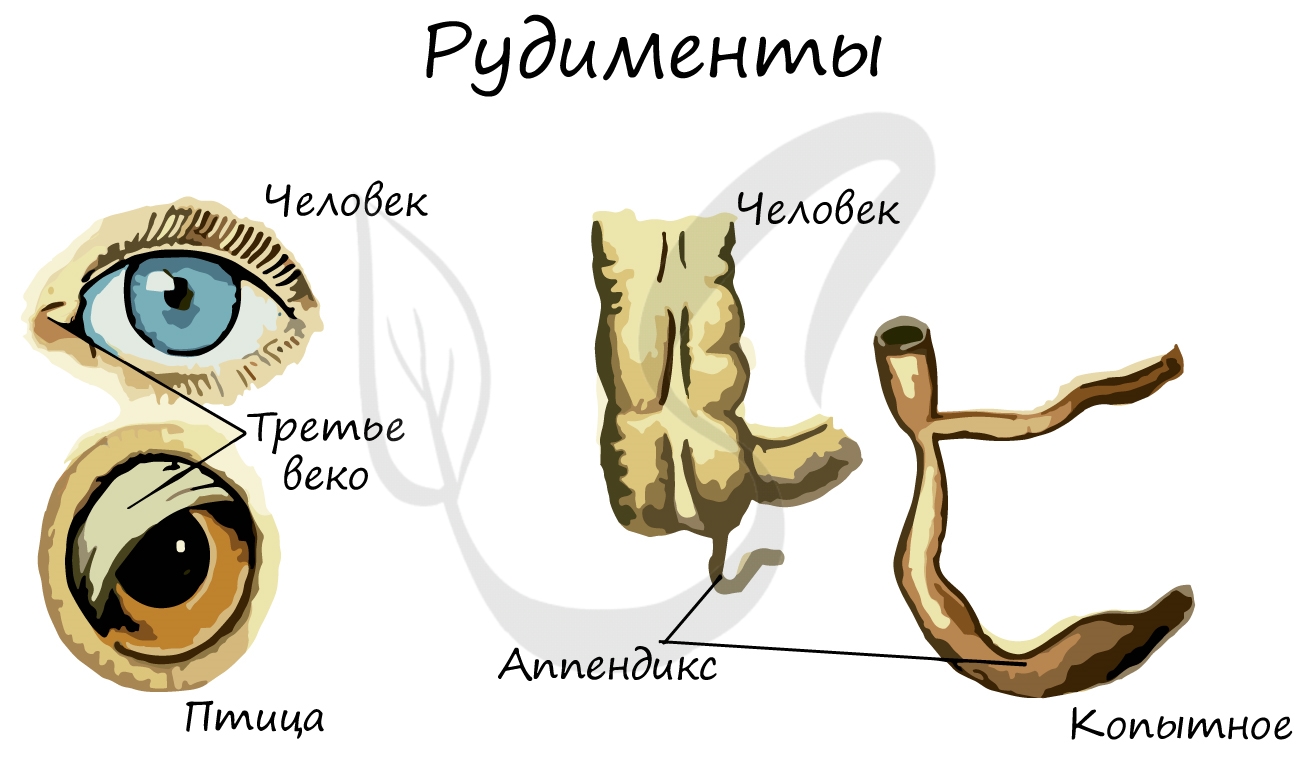

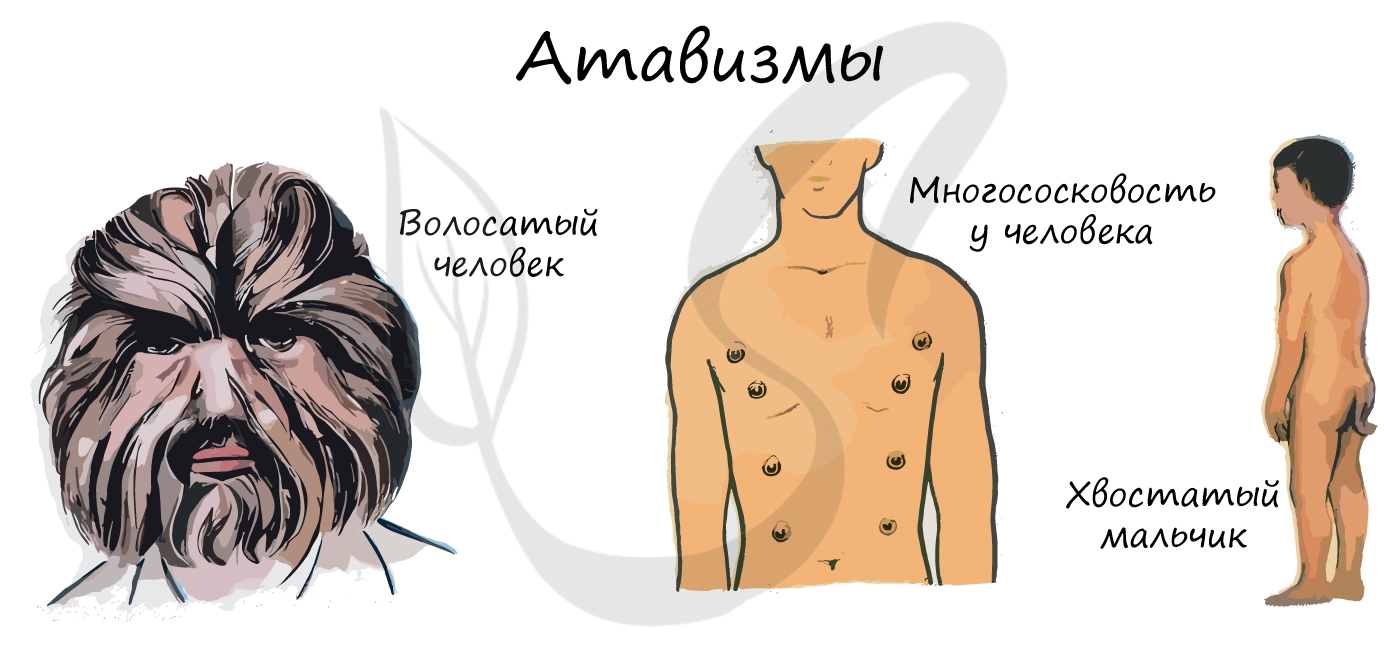

В строении нынешних животных можно найти признаки древних предковых форм, которые также свидетельствуют об эволюции. Сейчас мы обсудим рудименты и атавизмы.

У человека к рудиментарным органам относятся: зубы мудрости, копчик, ушные мышцы, аппендикс (червеобразный отросток), третье веко (эпикантус).

У человека атавизмами могут являться хвост, волосатое тело, добавочные молочные железы, незаращение межпредсердной перегородки.

Переходные формы

Такими формами являются, к примеру, утконос и ехидна из класса млекопитающих. При многих признаках млекопитающих, они откладывают яйца, тем самым подтверждают родство млекопитающих с пресмыкающимися.

Эмбриологические доказательства

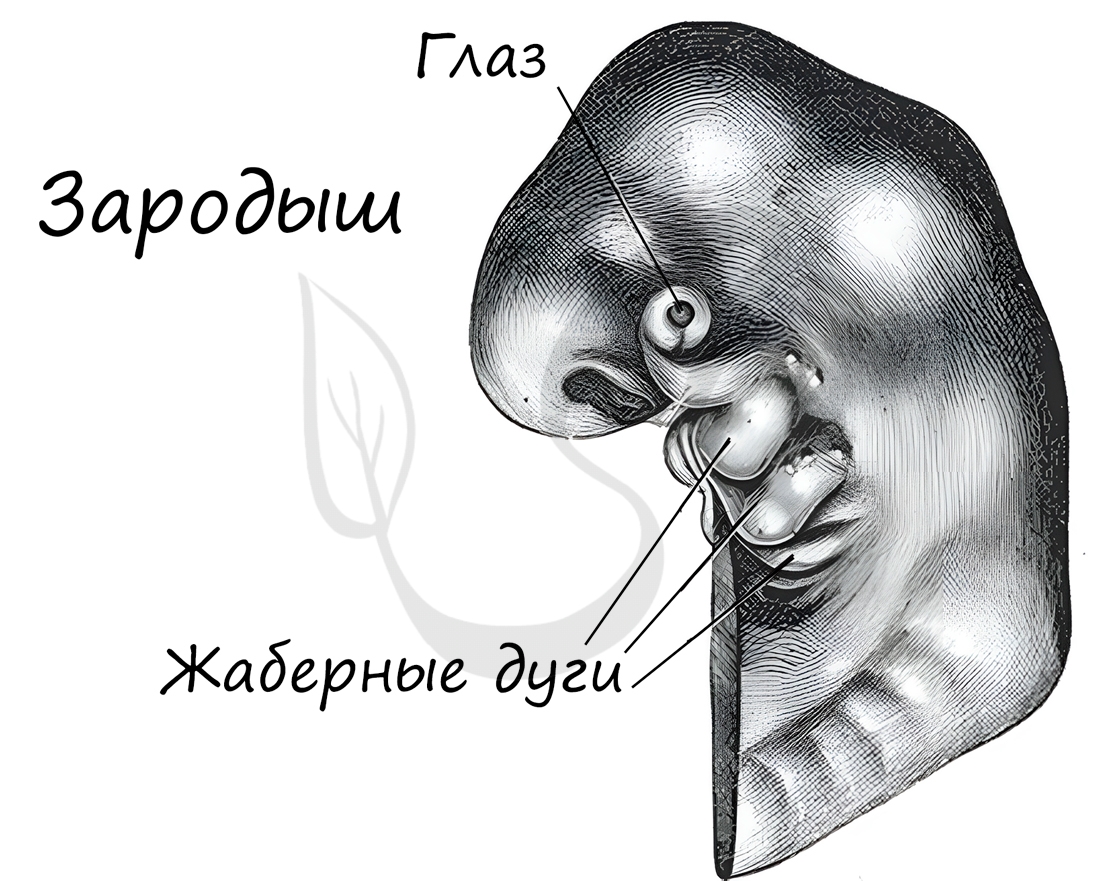

Немецкие ученые Ф. Мюллер и Э. Геккель во второй половине XIX века сформулировали биогенетический закон, гласящий, что онтогенез (индивидуальное развитие) каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза (исторического развития вида).

Биогенетический закон Мюллера-Геккеля объясняет повторение этапов (на стадии зародыша), которые были свойственны нашим далеким предкам. Таким образом, мы проходим их этапы, но, не останавливаясь на них, двигаемся дальше к более совершенным этапам.

Карл Бэр сформулировал закон зародышевого сходства, который гласит, что на ранних стадиях развития зародыши позвоночных животных настолько похожи друг на друга, что практически неразличимы между собой. Это также указывает и подтверждает единство происхождения животного мира.

Палеонтологические доказательства эволюции

Палеонтология (греч. palaios – древний) изучает ископаемые останки вымерших животных, их сходства и различия с ныне живущими видами. Сопоставляя друг с другом ископаемые останки разных геологических эпох, можно увидеть как происходила эволюция различных видов животных и растений.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Доказательства эволюции палеонтологические: примеры

Сегодня можно спорить о гипотезах зарождения или возникновения жизни на нашей планете. Вы можете быть сторонником теории панспермии, креационизма или абиогенного зарождения жизни, но невозможно отрицать доказательства эволюции. Палеонтологические находки наглядно свидетельствуют о свойстве, присущем всему живому на Земле. Свойству, обеспечившему постоянство и непрерывность жизни. Свойству изменяться и приспосабливаться, оставляя палеонтологические доказательства эволюции.

Немного теории

Напомним, эволюцией называют в биологии процесс непрерывного развития всего живого на протяжении длительного периода времени. Палеонтология как наука занимается изучением останков животных и растений, которые оставили свой след или сохранились в различных слоях земной коры. Сравнение с существующими формами, установление филогенетических связей считается палеонтологическими доказательствами эволюции.

Немного о методах и принципах

Для понимания специфики работы палеонтолога и эволюциониста необходимы основные инструменты (понятия и методы). При анализе ископаемых объектов необходимо выяснить, что из перечисленного считается палеонтологическими доказательствами эволюции. В работе ученые опираются на такие основные методы изучения, как:

Переходные формы

Промежуточные звенья, переходные формы всегда были объектом поиска палеонтологов. С момента опубликования Чарльзом Дарвином своего революционного труда «Происхождение видов» (1859 год) поиск промежуточных организмов занял умы палеонтологов. С точки зрения эволюционистов, зная строение, например, птиц и рептилий, их филогенетические (место на дереве жизни) особенности, можно предположить наличие в цепочке эволюции переходной формы. Наглядно и ярко переходные формы смотрятся при переходе из одного крупного таксона (например, класса) в другой. И действительно, вскоре была обнаружена палеонтологическая находка, подтвердившая предположения эволюционистов.

Археоптерикс

Сегодня известно около 10 палеонтологических окаменелостей, но первая была найдена в 1860 году возле Риденбурга в породах, которым 150 миллионов лет. Существо, среднее между рептилией и птицей, размером с голубя и с клювом с остаточными коническими зубами. От рептилий у него когти, зубы и костяной хвост. От птиц – перья и особенности скелета (вилочковая кость и реберные отростки).

Хрестоматия переходных форм

Хрестоматия палеонтологических находок переходных форм как крупных таксонов, так и небольших, разнообразна и постоянно пополняется. Именно эти находки позволяют составить более подробную историю развития жизни на нашей планете. Уже найдены и описаны «промежуточные звенья» между рыбами и четвероногими, земноводными и рептилиями, рептилиями и птицами, рептилиями и млекопитающими. Приведем лишь некоторые палеонтологические доказательства эволюции, примеры которых наиболее яркие.

Довольно много находок мелового и юрского периодов показывают направленность эволюционирования динозавров «в птичьем направлении».

«Плицединозаврик», найденный в 2009 году в провинции Ляонин (Китай). Он жил раньше археоптерикса и назван Anchiornis huxleyi. У него имеются крупные контурные перья на обеих парах конечностей.

Мохнатый динозавр (Apsaravis), размером с крупную собаку, имел протоперья – нитевидные образования, похожие на волосы.

Палеонтологические находки показали, что среди многообразия динозавров было больше оперенных форм, чем считалось.

Как рыбы начали ходить

В 2004 году было сделано палеонтологическое открытие, которое стало настоящей сенсацией. В Канадской части Арктики, на острове Эллземер, были найдены окаменелости рыбы с плоской головой и жабрами, шеей и сухопутными костями в плавниках. Жила эта рыба, названная тиктаалик (Tiktaalik roseae), 375 миллионов лет назад. Вероятно, именно это и есть предок всех сухопутных животных планеты. Революционным стало и наличие у тиктаалика развитых задних конечностей. Это дает новую пищу для эволюционистов. Так как ранее считалось, что задние конечности развивались уже при сухопутной жизни.

Периодонты как первые млекопитающие

Периодонты – это переходная форма от рептилий к млекопитающим. Жила эта группа рептилий 240 миллионов лет назад. Палеонтологических окаменелостей найдено огромное количество. У этой группы рептилий появляются зачатки теплокровности и изменения зубной формулы. Изначально продукт потовых желез использовался скорее для выпаивания детенышей, только позднее они получили специализацию как молочные.

Следующим звеном в цепочке стали зверозубые ящеры, на смену которым в конце мезозойской эры пришли две самостоятельные ветки эволюции – сумчатые (Metatheria) и плацентарные (Eutheria).

Эволюция лошадей

Филогенетические предки, сменяющие друг друга как переходные формы в формировании современных лошадей, изучены максимально полно и иллюстрируют доказательства эволюции. Палеонтологические предки лошадиных были размером с небольшую собаку и жили приблизительно 54 миллиона лет назад. Это был гиракотерий (Hyracotherium или Eohippus). У него было четыре вертикальных пальца и крупные резцы.

Постепенно увеличивались размеры животных, удлинялись ноги и шея, менялось количество пальцев, изменялась зубная система.

Выпавшие «переходные звенья»

В некоторых случаях предсказанная эволюционистами переходная форма не была найдена. И это, без сомнения, дает повод антиэволюционистам поднимать вопросы о фальсификации теории эволюции. Ярким примером служит не найденная переходная форма от шимпанзе к человеку, не обнаружены предки целого класса ресничных червей (3500 существующих видов).

Подтверждением теории эволюции все-таки служит тот факт, что все доказательства эволюции, палеонтологические находки окаменелостей (а их известно более 250 тысяч описанных видов) вкладываются в филогенетический эволюционный ряд, а не выпадают из него. Каждая находка – это тестовая проверка для эволюции, и пока эта проверка была успешной.

Сторонники и противники теории эволюции живого на планете существовали ранее, имеют приверженцев в сегодняшней науке и будут отстаивать свою точку зрения в будущем. Теория эволюции на то и теория, что она объясняет существующие факты и предсказывает появление новых, еще не открытых или должных появиться. Наука находит новые механизмы познания окружающего мира человечеством. И пока мы мыслим – мы существуем! Мы ищем истину всеми доступными средствами.

Основные доказательства эволюции

Презентация к уроку

Форма урока: фронтальная, индивидуальная.

Методы обучения: эвристический метод, объяснительно-иллюстративный, практический, наглядный.

Оборудование: Презентация «Основные доказательства эволюции», компьютер, мультимедийный проектор, коллекции “Формы ископаемых видов растений и животных”.

Цель урока: сформировать и раскрыть сущность основных доказательств эволюции.

II. Изучение нового материала (тема урока на слайде 1).

Презентация – “Основные доказательства эволюции”.

Факт эволюции, то есть исторического развития живых организмов от простых форм к более высокоорганизованным, в основе которого лежат процессы уникального функционирования генетической информации, был принят и подтвержден данными биохимии, палеонтологии, генетики, эмбриологии, анатомии, систематики и многих других наук, которые располагали фактами, доказывающими существование эволюционного процесса.

К основным доказательствам эволюции относят (слайд 2):

1. Сходный химический состав клеток всех живых организмов.

2. Общий план строения клеток всех живых организмов.

3. Универсальность генетического кода.

4. Единые принципы хранения, реализации и передачи генетической информации.

5. Эмбриональные доказательства эволюции.

6. Морфологические доказательства эволюции.

7. Палеонтологические доказательства эволюции.

8. Биогеографические доказательства эволюции.

9. Паразитологические доказательства эволюции.

Доказательства единства происхождения органического мира

(Фронтальная беседа с определением основных положений доказательств)

— Каков химический состав организмов? (Сходный элементарный химический состав клеток всех организмов) (слайд 3);

— О чем говорит универсальность генетического кода? (Белки и нуклеиновые кислоты построены всегда по единому принципу и из сходных компонентов, играют особо важную роль в жизненных процессах всех организмов) (слайд 5);

— Едины для всего живого принципы генетического кодирования, биосинтеза белков и нуклеиновых кислот (слайд 6).

Эмбриологические доказательства

Факт единства происхождения живых организмов был установлен на основе эмбриологических исследований, в основе которых лежат данные науки эмбриологии.

Эмбриология в зависимости от задач делится на: общую, сравнительную, экспериментальную, популяционную и экологическую.

К данным эмбриологии, являющимися доказательствами эволюции, относят:

1. Закон зародышевого сходства Карла Бэра (слайды 7, 8), который гласит: «Эмбрионы обнаруживают, уже начиная с самых ранних стадий, известное общее сходство в пределах типа». У всех хордовых на ранних стадиях развития закладывается хорда, возникает нервная трубка, в переднем отделе глотки образуются жабры и т.д. Сходство зародышей свидетельствует об общности происхождения данных организмов. По мере развития зародышей черты их различия выступают все более явственно. К. Бэр первым обнаружил, что в ходе эмбрионального развития сначала появляются общие признаки типа, затем последовательно класса, отряда и, наконец, вида.

Расхождение признаков зародышей в процессе развития называют эмбриональной дивергенцией, и она объясняется историей данного вида.

2.Биогенетический закон Геккеля-Мюллера (слайды 7, 9), указывающий на связь индивидуального (онтогенеза) и исторического (филогенеза) развития. Этот закон был сформулирован в 1864-1866 гг. немецкими учеными Ф. Мюллером и Э. Геккелем. В своем развитии многоклеточные организмы проходят одноклеточную стадию (стадию зиготы), что может рассматриваться как повторение филогенетической стадии первобытной амебы. У всех позвоночных закладывается хорда, которая далее замещается позвоночником, а у их предков хорда оставалась всю жизнь. В ходе эмбрионального развития птиц и млекопитающих появляются жаберные щели в глотке. Этот факт можно объяснить происхождением этих наземных животных от рыбообразных предков. Эти и другие факты и привели Геккеля и Мюллера к формулировке биогенетического закона. Он гласит: «Онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза, каждый организм в индивидуальном развитии повторяет стадии развития предков». Образно говоря, всякое животное во время своего развития взбирается по собственному родословному древу. Однако онтогенез не так уж точно повторяет филогенез. Поэтому повторение стадий исторического развития вида в зародышевом развитии происходит в сжатой форме, с выпадением ряда этапов. Кроме того, эмбрионы имеют сходство не со взрослыми формами предков, а с их зародышами.

Морфологические доказательства

К доказательствам эволюции этой группы относятся:

1) Сравнительно-анатомические исследования показали наличие в современной флоре и фауне переходных форм организмов (слайд 10), сочетающих в себе признаки нескольких крупных систематических единиц. Например, эвглена зелёная сочетает признаки растения (хлоропласты, фотосинтез) и животных (жгутики, светочувствительный глазок, подобие ротового аппарата); ехидна и утконос стоят между пресмыкающимися и млекопитающими (откладывают яйца и выкармливают детёнышей молоком). Существование таких промежуточных форм указывает на то, что в прежние геологические эпохи жили организмы, являющиеся родоначальниками нескольких систематических групп.

Палеонтологические доказательства

В основе палеонтологических доказательств лежит наука палеонтология.

Палеонтология предоставляет следующие данные в пользу эволюции:

1) Сведения о филогенетических (эволюционных) рядах (слайд 15), которые не только являются прекрасной иллюстрацией эволюции, но и позволяют узнать причину эволюции отдельных групп организмов. Работы В.О. Ковалевского были первыми палеонтологическими исследованиями, которым удалось показать, что одни виды происходят от других. Исследуя историю развития лошадей, В.О.Ковалевский показал, что современные однопалые животные происходят от мелких пятипалых всеядных предков, живших 60-70 млн. лет назад в лесах. Изменение климата Земли, повлекшее за собой сокращение площадей лесов и увеличения размеров степей, привело к тому, что предки современных лошадей начали осваивать новую среду обитания – степи. Необходимость защиты от хищников и передвижение на большие расстояния в поисках хороших пастбищ привела к преобразованию конечностей – уменьшению числа фаланг вплоть до одной. Параллельно изменению конечностей происходило преобразование всего организма: увеличение размеров тела, изменение формы черепа и усложнение строения зубов, возникновение свойственного травоядным млекопитающим пищеварительного тракта и многое другое.

Биогеографические доказательства

К данным биогеографии, являющимися доказательствами эволюции относятся следующие:

1. Особенности распространения животных и растений по разным континентам (слайды 18, 19), как яркое свидетельство эволюционного процесса. А.Р. Уоллес, один из выдающихся предшественников Ч. Дарвина, привел все сведения о распространении животных и растений в систему и выделил шесть зоогеографических областей (работа учащихся с картой зоогеографических областей мира):

1) Палеоарктическую (Европа, Северная Африка, Северная и Средняя Азия, Япония);

2) Неоарктическую (Северная Америка);

3) Эфиопскую (Африка к югу от Сахары);

4) Индомалайскую (Южная Азия, Малайский архипелаг);

5) Неотропическую (Южная и Центральная Америка);

6) Австралийскую (Австралия, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Новая Каледония).

2. Особенности фауны и флоры островов также свидетельствуют в пользу эволюции. Органический мир материковых островов близок к материковому, если отделение острова произошло недавно (Сахалин, Британия). Чем древнее остров и чем значительнее водная преграда, тем больше отличий в органическом мире этого острова и близлежащего материка (Мадагаскар). Органический мир вулканических и коралловых островов беден и является результатом случайного занесения некоторых видов, способных перемещаться по воздуху.

Материковые острова

Живой мир близок к материковому. Британские, Сахалинские острова несколько тысяч лет назад отделились от суши, поэтому живой мир очень схож с материком. Чем древнее остров и чем более значительней водная преграда, тем больше обнаруживается отличий.

Мадагаскар (слайд 20). Нет типичных для Африки крупных копытных: быков, антилоп, зебр. Нет крупных хищников: львов, леопардов, гиен, высших обезьян. Но этот остров последнее убежище лемуров. Когда-то, до появление обезьян, лемуры были доминирующими приматами. Но они не могли соперничать со своими более развитыми сородичами и исчезли повсюду, кроме Мадагаскара, который отделился от материка прежде чем эволюционировали обезьяны. На Мадагаскаре 46 родов птиц, не встречающихся нигде в мире. Хамелеоны – крупнее и разнообразнее, чем в Африке. В отличие от Африки на острове отсутствуют ядовитые змеи. Но много питонов и не ядовитых змей. Согласно истории живого мира змеи появились довольно поздно по сравнению с другими рептилиями, причем ядовитые змеи из них самые молодые. Мадагаскар отделился от континента до появления там змей. Лягушек на Мадагаскаре насчитывается около 150 видов.

Океанические острова

Паразитические доказательства (слайды 24, 25.

В некоторых случаях эффективным оказывается использование паразитологического метода изучения эволюции. Многочисленными исследованиями доказано, что эволюция паразитов и хозяев происходит сопряженно. В некоторых группах паразиты оказываются специфическими для видов, родов или семейств. Поэтому по присутствию определенных паразитов можно с большой точностью судить о филогенетических связях видов-хозяев.

III. Закрепление знаний.

1. Перечислите все доказательства эволюции.

2. Выполните тестовую работу.

Тест “Доказательства эволюции”

IV. Домашнее задание: выучить конспект урока; приготовиться к фронтальному опросу о доказательствах эволюции.