какие действия администрации больше всего способствуют творческому отношению работников к делу

Что такое делегирование: основные принципы и секреты эффективности

Содержание

Что такое делегирование

Делегирование — это передача задач или компетенций от руководителя к подчиненному. Делегирование отличается от обычного распределения обязанностей тем, что здесь передают задачи из «мира» руководителя.

Например, у руководителя назначена встреча с потенциальными партнерами. Он знает, что им важно наглядно увидеть показатели будущего проекта. Чтобы проиллюстрировать питч, эффективный руководитель придумает содержание презентации, а оформление делегирует сотруднику. Пока работник ее оформляет, менеджер сможет подготовиться к переговорам.

Что подойдет для делегирования:

Простые задачи, которые отнимают время и отвлекают от стратегической работы: регистрация на мероприятия, бронирование билетов и жилья для командировки, ручной перенос списка в Excel-таблицу.

Задачи, выполнять которые можно научить сотрудника, чтобы не заниматься ими самостоятельно: подготовка официальных запросов в госорганы, сбор информации о заказчике или конкурентах.

Задачи, в которых руководителю может не хватать компетенций: ведение личных страниц в соцсетях, разработка сайта-визитки, data-анализ.

Задачи, которые накладываются на другие важные процессы, но должны быть выполнены в любом случае: представительство компании, когда руководитель в командировке, простая коммуникация с подрядчиками.

В чем преимущества делегирования

Если управленец снимает с себя часть рутины, он освобождает время для работы над задачами более высокого уровня: планирования развития компании, анализа отчетов, переговоров с новыми партнерами. Делегирование помогает снизить риск срыва дедлайнов, а это повышает эффективность компании в целом.

Исследование Gallup показало, что средняя выручка компаний из списка Inc.500, чьи руководители владеют навыком делегирования на высоком уровне, в 2013 году оказалась на 33% выше, чем у фирм, чьи руководители имеют низкий уровень делегирования [1].

Кроме того, когда вы передаете часть своих дел сотрудникам, то даете им возможность перенять те навыки и знания, которые помогают принимать важные решения. Такой рост сотрудников ускоряет общий темп работы, а также защищает коллектив в экстренных ситуациях. Команда будет знать, что делать, если руководитель заболеет или уйдет в отпуск.

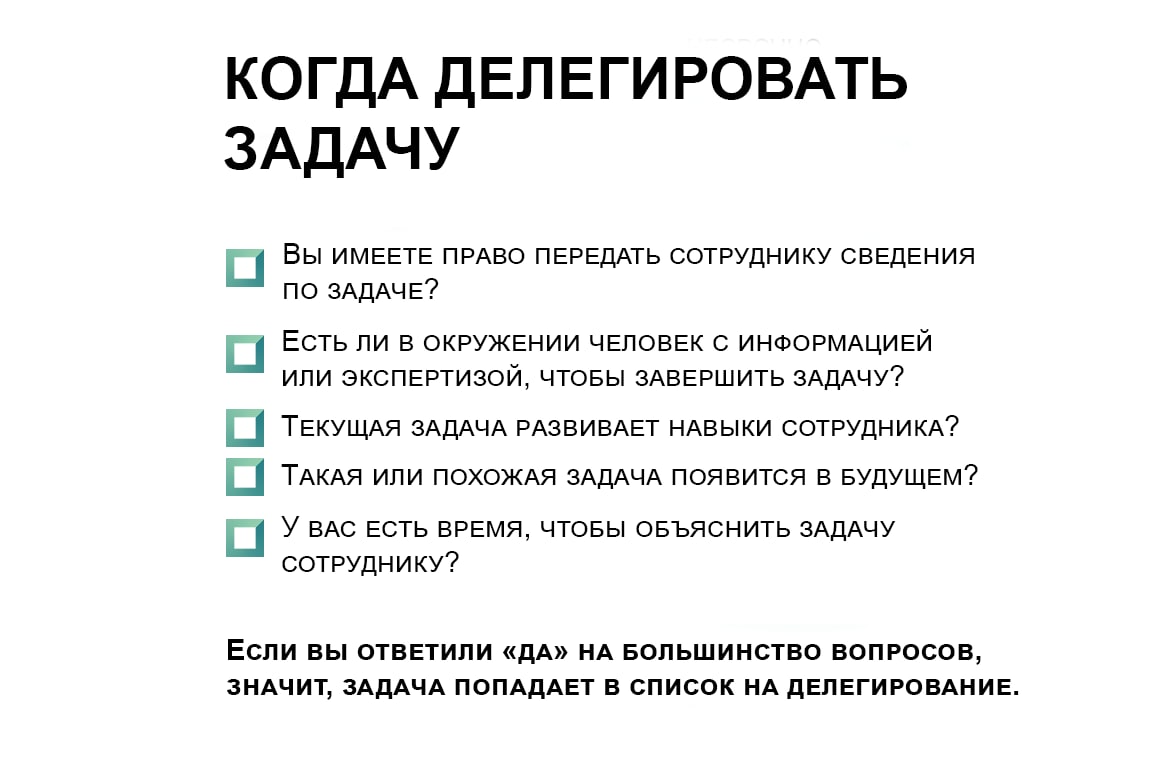

Когда начать делегировать

Ориентируйтесь на свое расписание. Если работа начала отнимать слишком много времени и личных ресурсов и крадет отпускные дни, стоит перераспределить нагрузку. Можно отдать часть задач текущим сотрудникам или нанять личного ассистента, в том числе удаленного.

Определить количество нагрузки поможет закон Миллера. В своей статье «Магическое число семь плюс-минус два» американский психолог Джордж Миллер отмечал, что человек может удерживать в кратковременной памяти не больше 7 ± 2 элемента [2]. Если в течение дня количество дел, о которых нужно постоянно помнить, приближается к этому значению или превышает его, это сигнал к изменению расписания.

Почему делегировать получается не у всех

Есть шесть основных причин, почему руководители отказываются передавать часть своих задач подчиненным или перестают это делать, столкнувшись с проблемами.

Выбирают не того сотрудника. Прежде чем отдать задачу, нужно понять, есть ли у подчиненного знания и навыки для ее выполнения, как задача от руководства соотносится с его карьерными интересами и целями и какая у сотрудника нагрузка. Лучше делегировать работникам, которые максимально близки к «операционке»: именно они знают все детали ежедневных задач.

Не хотят объяснять. Управленцам кажется, что они впустую тратят время на объяснения, хотя могли бы заниматься делом. Но если не давать четких инструкций, сотрудник ничему не научится и не сможет облегчить нагрузку руководителя. Чем конкретнее и понятнее вы объясните, что хотите от коллеги, зачем, когда и в каком виде это нужно, тем вероятнее он сделает все правильно.

Делегируют группе. Сотрудник должен понимать, за что именно и в какой срок он отвечает. Стоит отдавать работнику всю задачу сразу, чтобы он видел свою зону ответственности.

Поручают неверные задачи. Людям свойственно передавать решения, от которых зависят другие, чтобы избежать ответственности или осуждения [3]. Но руководитель не имеет права передавать некоторые дела сотрудникам, если это не их уровень принятия решений. К таким делам относят:

Вмешиваются в уже переданные задачи. Страх потерять контроль и перфекционизм заставляют некоторых руководителей встревать в работу и забирать у сотрудников задачи обратно со словами «я сам». Важно помнить, что работники, которые впервые занимаются порученным делом, могут выполнять его медленнее, чем хочется. Но это нормально — это часть их обучения.

Компетентный сотрудник научится и будет работать быстрее. Если у него возникают вопросы во время работы, стоит ответить на них и дать рекомендации, но не делать их вместо работника. А замечания полезнее давать к результату.

Не оставляют время на проверку. Для делегированной задачи нужно заложить время на обратную связь и доработку. Обратная связь — ключевой фактор успеха в делегировании. Она помогает повысить как уверенность работника в собственных силах, так и авторитет руководителя. Поэтому если отчет нужно сдать в следующий понедельник, стоит ставить дедлайн на пятницу, чтобы остался день на доработку.

При этом если принимать работу, которая не устраивает по качеству, сотрудник не научится выполнять задачи как нужно. А руководитель будет постоянно исправлять ошибки.

Как научиться делегировать

Необходимо разобраться, почему вы этого еще не делаете и где могут быть трудности. Например, перфекционизм, страх потери контроля или авторитета могут потребовать работы с психологом. Нехватка времени, боязнь ошибиться в сотруднике решаются через развитие soft skills и внедрение принципов тайм-менеджмента.

Чтобы эффективно делегировать:

Трудовые споры с работниками: как вести себя работодателю, чтобы избежать потерь

О том, как вести себя работодателю, если работники подали в суд: как доказать, что сотрудник злоупотребляет правом, как избежать финансовых и репутационных потерь, – рассказал директор антикризисной группы Сергей Стороженко.

Читайте до конца, и вы узнаете:

Почему нельзя нарушать права работников, или чем опасны трудовые споры

Как работники злоупотребляют правами, и что поможет работодателю в споре

Как вести себя работодателю, если возник спор с работником:

Договориться и заключить мировое соглашение

Разобраться в нюансах доказывания

Решить, выгодно ли привлекать высококвалифицированного юриста по трудовым спорам

Трудовые споры с «топ-менеджментом»: в чем сложность

Нет времени читать? – получите помощь высококвалифицированных специалистов по сопровождению трудовых споров прямо сейчас:

Заказать юридическое сопровождение, чтобы выиграть трудовой спор

Почему нельзя нарушать права работников, и чем опасны трудовые споры

Предусмотрены строгие меры наказания

За нарушения трудового законодательства предусмотрены строгие меры наказания. К ответственности привлекают директоров и заместителей, главных бухгалтеров, руководителей кадровых служб, а также лиц, отвечающих за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.

Максимальные санкции – штрафы до 200000 рублей для компаний; до 40000 рублей для ИП; до 500000 рублей или до 5 лет лишения свободы для виновных лиц в случае особо тяжких нарушений (в частности, за невыплату заработной платы (ст. 145.1 УК РФ) или нарушение техники безопасности, если работник серьёзно пострадал (ст. 143 УК РФ)).

В 2017 году трудовая инспекция оштрафовала лиц, виновных в нарушениях трудового законодательства, на 3 554 420 000 рублей.

Есть риск рейдерского захвата бизнеса через работников

Малейшие нарушения трудового законодательства, в частности, ситуации с задержкой заработной платы, могут быть использованы кредиторами и рейдерами для захвата бизнеса.

С 2015 года работникам (и бывшим работникам) предоставили право банкротить работодателя за долги по зарплате (ст. 2, № 186-ФЗ от 29.06.2015) свыше 300 000 рублей, если выплаты задерживаются больше чем на 3 месяца (ст. 39, № 127-ФЗ).

Сами сотрудники почти не используют эту возможность, потому что у них достаточно других инструментов воздействия на работодателя (жалобы в Прокуратуру, трудовую инспекцию, обращение в суд).

Однако банкротство через работников уже используют недобросовестные кредиторы и рейдеры, чтобы захватить бизнес, получить доступ к активам должника.

Происходит это так: недружественный кредитор или рейдер погашает зарплатный долг перед работниками (немногим более 300 000 рублей), и к нему переходят права работников по обязательству (ст. 313 ГК РФ).

Далее кредитор или рейдер первым инициирует банкротство, назначает «своего» арбитражного управляющего и управляет банкротством в своих корыстных интересах.

Страдает репутация компании и руководства

Даже компании с хорошей репутацией легко попадают на страницы СМИ и в чёрные списки работодателей. Иногда достаточно только одного прецедента нарушения трудового законодательства.

Вот некоторые «чёрные списки» работодателей:

Чтобы посмотреть, есть ли ваша компания в черном списке, нужно зайти на сайт, ввести город и название фирмы.

Хочу восстановить репутацию компании, нужна помощь эксперта

Чтобы восстановить репутацию, нужно налаживать отношения с работниками, добиваться опровержения, удаления информации о компании из черных списков. Быстрее, дешевле сделать это с помощью квалифицированного привлеченного юриста. С представителями компании работники неохотно идут на контакт.

Суды встают на сторону работников

Работодателю сложно отстоять свои права в трудовых спорах. Суды чаще встают на сторону работников, потому что работник считается слабо защищенной стороной трудовых отношений.

Так, суды удовлетворили 97% исковых заявлений от работников по спорам о заработной плате в 2017 году:

Процент удовлетворенных исков по заработной плате в 2017 году

Рис. 1 Процентное соотношение удовлетворенных исков и исков, оставленных без удовлетворения за 2017 год.

Со спорами по зарплате все ясно, но нередки ситуации, когда работники сами нарушают трудовое законодательство, умышленно саботируют работу и злоупотребляют правами.

Какие это ситуации, и есть ли шансы у работодателя защититься от нелояльного недобросовестного сотрудника? Об этом – далее.

Как работники злоупотребляют правами, и что поможет работодателю в споре

Копируют и продают базу клиентов

Последствия: утрата конкурентных позиций на рынке, финансовые убытки

Что поможет в споре: правильно оформленное положение о коммерческой тайне, подписанное каждым из работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации.

За разглашение информации сотрудника можно уволить (ст. 192, 81 ТК РФ) и даже привлечь к уголовной ответственности (ст. 183 УК РФ)

Распространяют о работодателе компрометирующую информацию

Последствия: утрата репутации, лояльности со стороны членов трудового коллектива, потеря партнерских отношений, материальный ущерб

Что поможет в споре: документ, подтверждающий, что работник предупрежден об ответственности за распространение ложных сведений о компании и руководстве (ст. 128 УК РФ). Доказательства распространения ложной информации, расчет понесенных убытков (ст. 152 ГК РФ).

Заявляют права на интеллектуальную собственность

Последствия: риск публичного конфликта, утраты репутации, материальных потерь

Что поможет в споре: доказательства, что продукт интеллектуального труда является «служебным» и принадлежит работодателю. То есть, создавался за счет организации по служебному заданию или по трудовому договору. Помогут соответствующие документы, а также подтверждение, что работу автору оплатили в полном объеме.

Нарушают технику безопасности

Последствия: угроза жизни и здоровью членов трудового коллектива, материальный ущерб для компании

Что поможет в споре: документальные доказательства, подтверждающие размер ущерба, а также причинно-следственную связь между нарушением конкретного работника и наступившими последствиями.

Как вести себя руководству, если работник подал в суд

Договориться и заключить мировое соглашение

Договориться с работником иногда выгоднее, чем «судиться».

Любой трудовой спор может завершиться перемирием – стороны договариваются и подписывают мировое соглашение (п. 1, ст. 39 ГПК РФ).

На что обратить внимание: соглашение должно быть добровольным и не должно нарушать прав работника (ст. 9 ТК РФ).

Мировое соглашение можно заключить на любой стадии трудового спора. Для того чтобы правильно договориться с работником, и избежать рисков на перспективу, компании обращаются к опытным юристам и медиаторам.

Работодатели довольно часто предпочитают мировое соглашение длительным и непредсказуемым судебным разбирательствам (1, 2).

Разобраться в нюансах доказывания

Какие доказательства нужны работодателю, чтобы доказать свою правоту в суде?

Это зависит от того, по какому поводу возник трудовой спор.

Например, в делах о восстановлении на работе сотрудника, уволенного в результате неудовлетворительного прохождения испытательного срока (ст. 71 ТК РФ), работодатель должен доказать, что уволил работника по законному основанию.

Потребуются следующие доказательства:

Чтобы доказать, что работник не соответствует занимаемой должности (п. 3, ст. 81 ТК РФ), и уволен законно, потребуются:

Документы, которые нужно всегда готовить для представления суду в трудовых спорах:

В спорах о возмещении ущерба компании, работодатель должен доказать факт нарушения, вину работника и причинно-следственную связь между деянием и ущербом. В качестве доказательств можно использовать акты, фиксирующие нарушения, локальные акты, должностная инструкция, приказы и распоряжения работодателя, утвержденные планы. Со всеми документами работник должен быть ознакомлен под роспись до того, как произошло нарушение.

Чтобы выиграть судебный спор с недобросовестным работником, можно заявить суду, что работник пропустил срок исковой давности (3). Или подвергнуть сомнению показания свидетелей – по причине их недопустимости в конкретных видах трудовых споров (4) или в связи с нелояльностью свидетелей к работодателю.

Решить, выгодно ли привлекать высококвалифицированного юриста по трудовым спорам

Решая, привлекать или не привлекать высококвалифицированного юриста по трудовым спорам, рекомендуем рассматривать проблему с финансовой точки зрения: что выгоднее

Почему работодателю сложно самостоятельно отстоять свои права в суде?

Потому что результат конкретного спора практически невозможно предсказать. Судебная практика противоречива, а законодательство постоянно меняется.

Например, противоречивость судебной практики подтверждают дела о применении дисциплинарных взысканий к недобросовестным сотрудникам.

Трудовой кодекс позволяет уволить работника за прогул (п. 6 (а), ст. 81 ТК РФ) или появление на работе в нетрезвом виде (п. 6 (б), ст. 81 ТК РФ), – даже если нарушение однократное.

Но на практике работники судятся с работодателями и восстанавливаются на работе.

Так, работница, уволенная за прогул, подала в суд на работодателя, восстановилась в должности и взыскала с работодателя компенсацию вынужденного прогула в полном объеме – за период с даты увольнения по дату восстановления на работе, из расчета среднемесячного заработка.

Суд посчитал, что работодатель не учел тяжесть совершенного проступка и предшествующее поведение работницы, ее отношение к труду. Работница представила суду характеристику, согласно которой она ни разу не привлекалась к дисциплинарной ответственности, является ответственным, грамотным и квалифицированным работником, награждена грамотой администрации как специалист по социальной работе (5).

Работодатели и юристы компании регулярно сталкиваются с проблемой поиска критериев того, как именно оценить последствия нарушения работника, когда судебная практика противоречива, а уточнений в законе нет.

Трудовые споры с «топ-менеджментом»: в чем сложность

Под «топ-менеджментом» традиционно подразумевается высший руководящий состав: генеральный директор, его замы, главный бухгалтер.

С такими сотрудниками нельзя расстаться, не опасаясь возникновения негативных последствий для компании. Топ-менеджеры имеют доступ к коммерческой тайне и имеют определенные рычаги давления на работодателя. Поэтому, при возникновении конфликтов и трудовых споров, рекомендуем привлекать к процессу экспертов и юристов высокого уровня подготовки. Так вам удастся избежать серьёзных финансовых и репутационных потерь.

Получить помощь экспертов, чтобы выиграть трудовой спор

7 нарушений прав работников, о которых работодатели не всегда знают

Работодатели помнят, что надо оформлять сотрудников по трудовому договору, вовремя платить зарплату и отпускать на выходной. Но по Трудовому кодексу у работников гораздо больше прав, чем обычно знают работодатели. Такое незнание — риск получить от Роструда штраф до 100 000 ₽ и бестолковый судебный кейс. Рассказываем, как делать нельзя, и как надо по закону.

1. Не индексировать зарплату

❌ Принять работника в штат, установить размер зарплаты и годами не повышать его. Или повышать, но за увеличение обязанностей или карьерный рост.

✅ Чтобы работники не страдали от инфляции, работодатели обязаны периодически индексировать зарплату. Это обязанность из ст. 134 ТК РФ.

Индексация зарплаты — это её повышение исходя из роста розничных цен на товары и услуги. При этом работник продолжает выполнять ту же работу.

Для госслужащих индексация прописана в законе. А вот частники должны сами решить, как часто и на какой процент будут индексировать зарплату персонала. Порядок прописывают в трудовом договоре или локальном акте, например, положении об индексации зарплаты. Если порядок прописан — уже полдела. Осталось соблюдать его и вовремя повышать зарплату.

Если работодатель не установил сроки и размер индексации, это не повод её не проводить. Периодичность можно взять любую — раз в полгода или в год. Коэффициент повышения можно рассчитать исходя из индекса потребительских цен за прошлый год. К примеру, за 2019 год инфляция составила примерно 5 %. На столько можно увеличить зарплату.

Регулярные премии и надбавки не заменяют индексацию. Эти выплаты входят в систему оплаты труда. Они зависят от качества и количества работы, а рост цен на продукты тут ни при чём. Это позиция Верховного суда РФ из Определении № 89-КГ18-14.

Индексировать можно оклад или переменную часть зарплаты — например, процент от продаж. Главное, чтобы в итоге повысился реальный размер зарплаты.

2. Штрафовать

❌ Штрафовать работников за недостачу, опоздания, разговор с клиентом не по скрипту. Суммы штрафов удерживать из зарплаты.

✅ Поддерживать дисциплину и наказывать персонал можно только тремя способами из ст. 192 ТК РФ: замечание, выговор и увольнение по статье. А деньги за недостачу и сломанную мебель надо вычитать по правилам о материальной ответственности из ст. 238 ТК РФ.

Штрафовать работников нельзя. Мы уже рассказывали об этом в нашей статье.

Как за витиеватую систему штрафов, так и за разовое наказание работодатель сам рискует получить штраф от инспектора Роструда. А от работника — иск о взыскании недополученной из-за штрафов зарплаты.

3. Обязать пройти проверку на полиграфе

❌ Поставить работника в условия, когда он не может не согласиться пройти проверку на детекторе лжи. Если окажется, что он ворует или сливает информацию конкурентам, вычесть из зарплаты недостачу, уволить по статье или намекнуть написать заявление по собственному.

✅ Считается, что полиграф по телесным реакциям способен показать, врёт человек или нет.

Проверять работников на полиграфе не запрещено. Делать выводы и принимать меры, в принципе, тоже. Но тут есть два требования закона.

Работник должен дать согласие на проверку. Тест на полиграфе по своей сути — медицинская экспертиза. Ее можно проводить только с согласия человека. Об этом сказано в ст. 21 Конституции РФ.

Согласие должно быть добровольным. То есть работник подписывает его без давления. Хитрить и предлагать подписать согласие на «психологическое тестирование» тоже нельзя. Работник должен чётко понимать, что соглашается именно на устройство с подключением к телу проводов и конкретные вопросы. Отказаться от проверки работник может в любой момент, хоть в середине опроса. Уволить, оштрафовать или вычесть из зарплаты расходы на выезд полиграфолога нельзя.

Если работник в суде докажет, что согласился на полиграф под угрозой увольнения или плохих рекомендаций для эйчаров, работодатель оплатит моральный ущерб. Шанс доказать принуждение большой. Любые сомнения суды трактуют в пользу работника.

Проверка на полиграфе не должна заменять объяснительную, ревизию, акт об ущербе, докладную записку и приговор суда. Результаты теста на полиграфе юридически не доказывают, что работник нарушил закон. Трудовой кодекс не знает такой процедуры. Если работник оспорит увольнение или удержание из зарплаты, сослаться на полиграф не получится. На языке судопроизводства это называется недопустимым доказательством.

Для вычетов из зарплаты, надо соблюсти процедуру привлечения к материальной ответственности из главы 39 ТК РФ. Это создание комиссии, подсчёт ущерба, объяснение работника и приказ об удержании. Полная пошаговая инструкция есть в нашей статье.

Чтобы уволить за воровство, обращаются в полицию и дожидаются приговора суда. Так сказано в ч. 6 ст. 81 ТК РФ.

За слив коммерческой тайны, прогулы и пьянство увольняют после оформления дисциплинарного взыскания по ст. 193 ТК РФ. Инструкция здесь.

4. Заставить работать сверхурочно, в выходной или в ночь

❌ Перевести работника на ночную смену, заставить задержаться, назначить инвентаризацию на выходной. Согласие не спрашивать, за переработку не доплачивать.

✅ Работник обязан быть на работе в часы, которые прописаны в трудовом договоре и правилах трудового распорядка. Рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю — ст. 91 ТК РФ.

Для работы сверх нормы с работника берут письменное согласие и добавляют к зарплате.

Сверхурочная работа — это работа после смены, дополнительная смена или работа в выходной. Продолжительность ограничена: не больше 4 часов за две недели и 120 часов в год. Правило — из ст. 99 ТК РФ.

Сама по себе переработка не запрещена. Но должна быть цель: выгрузить скоропортящиеся продукты, заменить невышедшего баристу, починить прорванную трубу. Привлекать к допработе нельзя беременных и несовершеннолетних. А инвалиды и матери детей до трех лет могут отказаться.

За сверхурочную работу доплачивают. За первые два часа — в полтора раза больше, за последующие часы — в два раза. Вместо доплаты работник может выбрать выходной — ст. 152 ТК РФ.

В ночное время работают с 22 до 6 часов. Ночная смена короче дневной на один час. Для разового выхода в ночь с работника берут письменное согласие. Чтобы полностью перевести работника на ночной режим, оформляют допсоглашение к трудовому договору. Подробности — в ст. 96 ТК РФ.

Каждый час ночной работы оплачивается больше на 20 %.

Часто в трудовой договор записывают, что рабочий день ненормированный. Это значит, работника можно иногда оставлять после смены и обязывать выйти в выходной. Брать письменное согласие не нужно. Объём допчасов записывают в трудовой договор.

Если переработка выпала на выходной или праздник оплату удваивают. Либо — по желанию работника — надбавку заменяют лишним выходным. Правила из ст. 153 ТК РФ.

5. Оставить работника без перерыва на обед

❌ Не прописать в документах время обеда. Провести в обед совещание. Не обеспечить место для еды, если в помещении постоянный поток клиентов.

✅ В течение дня работнику полагается перерыв для еды и отдыха — ст. 108 ТК РФ.

Обед длится не меньше 30 минут, но не больше двух часов. Точное время прописывают в трудовом договоре или правилах внутреннего трудового распорядка. Роструд штрафует, если точного времени нет, плавающие обеды не считаются.

В обеденный перерыв работник может уйти гулять и по магазинам. Запрещать нельзя, это его время — ст. 106 ТК РФ.

Работников с рабочим днём меньше четырёх часов можно оставить без обеда. Но если по документам он есть, надо отпускать.

Особый случай — когда по характеру работы человек не может оторваться и уйти поесть. В таком случае работодатель организует отдельное место для еды и кратковременную замену другим сотрудником.

6. Не выдать при увольнении справку 2-НДФЛ

❌ При увольнении не выдать справку 2-НДФЛ, хотя работник просил письменно.

✅ Справка 2-НДФЛ показывает, сколько работник заработал, а работодатель — удержал налога.

2-НДФЛ нужна уволенному, чтобы встать на учёт по безработице, отдать в бухгалтерию на новом месте для расчёта пособий. Ещё — для оформления кредита. Справку делает работодатель. Но человек может сформировать её самостоятельно через личный кабинет налоговой инспекции — если у него есть аккаунт.

В день увольнения работнику вместе с трудовой книжкой выдают справку 2-НДФЛ за текущий год и два предшествующих. Для этого работник пишет заявление. Так сказано в ст. 84.1 ТК РФ и ст. 4.1 Закона № 255-ФЗ.

Уже уволенному и забытому сотруднику справку выдают в течение трёх дней после письменной просьбы или в этот же срок отправляют почтой. Это сказал Минтруд в Приказе № 182н.

Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

7. Запретить менять банк для зарплатной карты

❌ Выбрать зарплатный проект и платить работникам только на карту этого банка. Отказать работнику получать зарплату на карту другого банка. Причина — бухгалтерии неудобно, бизнесу невыгодно.

✅ Работодателю не запрещено выбирать банк для зарплат всему коллективу сразу. Если сотрудника устраивают условия обслуживания, всё нормально. Но если работник хочет поменять банк, отказать нельзя. Придётся платить на карту, которую выбрал работник. Так сказано в ст. 136 ТК РФ.

Работник обязан сообщить, что меняет банк и дать новые реквизиты для перевода не позже 15 календарных дней до дня зарплаты. Если протянет с сообщением, можно платить на карту в старом банке. Но следующий перевод делают уже на новую.

Работник вправе менять банк и карту сколько угодно, ограничений нет.

Аргументы, что бухгалтерии удобно платить через один банк, а не терять деньги на межбанковской комиссии, не сработают. Право работника на смену банка безусловно. Вычитать из зарплаты комиссию за перевод нельзя. У работника есть право получить полную зарплату, а комиссия — издержки работодателя на бизнес.

Статья актуальна на 08.02.2021

Получайте новости и обновления Эльбы

Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур