какие деревья растут в чечне

Природа Чечни

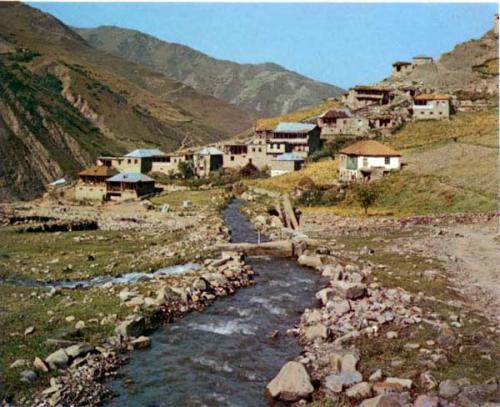

Чеченская Республика считается одним из самых известных горных регионов Российской Федерации, расположена на Северном Кавказе в долине рек Терек и Сунжа. Большинство туристов хотят посетить Чечню из-за прекрасной природы данного края. Местность Чеченской Республики занимают различные климатические пояса, обладающие собственной уникальной природой и живностью. При движении с южной части к северной, зона льдов переходит в альпийские/субальпийские луга, лесные зоны, степная зона заменяет лесостепную. В северной области страны расположены настоящие пустыни.

Рельеф Чечни, как и у остальных горных районов, все время меняется. Именно поэтому путешественники съезжаются сюда – посмотреть на многообразность натуры, находящейся на столь малой территории.

Растительность Республики Чечня

Природа Чечни зависит от климатических поясов. К примеру, если хочется посмотреть на всю красоту природы, однозначно, полупустыни Терско-Кумского района, где произрастают неказистые кустики полыни, кохии, не подойдет. Степная часть заметно отличается от лесостепей – летом распаханная местность порадует огромным количеством пшеничной культуры, просторами полей оранжевых подсолнечников, зелеными просторами кукурузной культуры. Среди злаковых степей можно выделить бородач, типчак, ковыль, тонконог.

Лесостепь занимает подавляющее большинство территорий. Здесь все еще растут ветвистые деревья, чей возраст составляет не одну сотню лет. Наиболее популярными представителями флоры стали боярышник, ива, ольха, шиповник.

Помимо выше описанных природных зон присутствуют еще несколько – горные леса и луга. Они богаты растениями, необходимыми для производства лекарственных препаратов, пасеками, чей мед прославился во всей стране.

Фауна Чечни

Республику Чечня населяют более 400 форм существ. Треть видов записаны в Красную книгу. Данные территории всегда пользовались популярностью среди браконьеров, однако, несколько лет назад правительство начало активную борьбу с ними. Результат не заставил себя долго ждать – представители фауны начали возвращаться. Одними из наиболее популярных животных являются барсуки, дикие лисицы и волки, зайцы-русаки, кавказские олени. Среди птиц чаще встречаются кавказские фазаны, утки, дрофы.

Среди степей, полустепей проживает «памятник» природы Чечни – сайгак. Данное животное очень походит на овцу, только с тощими длинными ногами.

Не менее известен шакал, чем-то похожий на лис, волков. Ареалом его обитания считаются плотные кусты, хоть часто встречается близ жилищ человека, следовательно, увидеть шакала в естественной среде обитания не составит труда. Шакал является всеядным – питается мясом, ягодами, рыбой, фруктами.

Помимо этих животных, нередко встречаются куницы, косули, лесные коты, кабаны и многие другие.

Климат Чечни

Ради фото природы Чечни сюда стекаются путешественники со всего земного шара, однако, не менее известен климат Чеченской Республики, обладающий большинством переходных зон: высокогорные, засушливые, умеренно-континентальные. Средняя зимняя температура на Терско-Кумской равнине составит минус 3°С, в горной местности – минус 12°С. Летом средняя температура колеблется в районе +20°С/+25°С. Осадки выпадают по-разному в каждом районе – влажные могут похвастаться 1000 мм в год, засушливые – не более 300 мм в год.

Про природу Чечни снято много видео, сделано огромное количество фотографий, а все благодаря ее великолепию. Обязательно приезжайте в этот удивительный край!

Природа, растения и животные Чечни

Природа Чеченской Республики привлекает своим великолепием и разнообразием растительного и животного мира. На территории находится несколько климатических зон, каждая — со своим уникальным ландшафтом и животным миром. Если двигаться с севера на юг, то пустыни и степи сменяются лесостепями, горными лесами и лугами, а на самом юге расположилась зона вечных льдов и снегов.

Закономерная смена ландшафта — отличительная черта всех горных регионов, в том числе и Чечни. В этом и состоит главный интерес республики — возможность увидеть всё разнообразие природы на относительно небольшой площади.

Растительный мир Чечни

Разнообразие флоры республики меняется в зависимости от климатических зон, на которые она поделена. Так, в засушливой зоне Терско-Кумской полупустыни не стоит рассчитывать увидеть всё великолепие природы, здесь преобладают невзрачные растения вроде полыни, верблюжьей колючки, кохии и другие кустарники.

Зона степей значительно отличается от зоны полупыстыни — её равнинная часть полностью распахана и летом радует взор золотистым морем пшеницы, желто-оранжевыми полями подсолнечников и массивами зеленеющей кукурузы. Степные злаки — основные представители фауны в этой зоне, можно отметить ковыль, тонконог, типчак и бородач.

Зона лесостепи — самая обширная часть Чечни. До сих пор здесь можно встретить участки с древними, могучими и ветвистыми деревьями, многим из которых несколько сотен лет. Часто встречаются ивы и ольха, а в подлесках приютились терна, боярышник и шиповник.

Есть ещё две климатические зоны республики — горных лесов и горных лугов. Именно здесь встречаются лекарственные растения, которые активно применяют в медицине. Например, большинство из 158 редких растений из Красной книги Чечни произрастают именно в этих регионах.

Стоит отметить и пасеки, которых в Чечне очень много — на них собирают великолепный горный мёд, известный на всю Россию.

Животный мир Чечни

Всего в Чеченской республике обитает 432 вида животных, из которых 189 внесены в Красную книгу. В последнее время власти региона активно борются с браконьерами и эти труды дали эффект — дикие животные стали возвращаться.

В горных лесах можно встретить диких волков, лисиц и барсуков. Часто встречается заяц-русак, а в пойменных лесах живёт благородный кавказский олень. Что касается птиц, то они представлены дикими утками, дрофами и кавказскими фазанами.

Отдельно нужно отметить такого представителя животного мира, как сайгак. Своеобразный символ Кавказа, это животное похоже на овцу, но на тонких и высоких ногах. Живёт он в сухих полупустынях и степях, стараясь избегать гор и холмистой местности.

Ещё один типичный представитель чеченской фауны — шакал, своеобразное промежуточное звено между волком и лисицей. Живёт он в основном в густых зарослях кустарника, хотя нередко обитает в непосредственной близости от человека, а потому встретить дикого шакала в Чечне вполне реально. Это всеядное животное может питаться и ягодами, и фруктами, и рыбой, но, как и все хищники, отдаёт предпочтение мясу.

Конечно, это далеко не весь список представителей животного мира Чечни. Также часто встречаемые животные на территориях Республики: косули, кабаны, куница, лесной кот и прочие обитатели этого региона.

Климат в Чечне

Что касается осадков, то они здесь неравномерны. Во влажных районах на юге республики может выпадать до 1000 мм осадков в год, а в засушливых северных этот показатель не превышает 300 мм.

Растительный покров высокогорных ландшафтов Чеченской Республики и его современное состояние

Дата публикации: 17.08.2015 2015-08-17

Статья просмотрена: 2404 раза

Библиографическое описание:

Гакаев, Р. А. Растительный покров высокогорных ландшафтов Чеченской Республики и его современное состояние / Р. А. Гакаев, К. Я. Зухайраева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 16 (96). — С. 112-117. — URL: https://moluch.ru/archive/96/21680/ (дата обращения: 03.11.2021).

Высокогорья занимают юго-западную, наиболее высокую часть Чеченской Республики, они образованы звеньями Бокового хребта и расположенными между ними межгорными депрессиями. Общее простирание высокогорий Восточного Кавказа — с запада-северо-запада на восток-юго-восток. В пределах Чечни к высокогорьям приурочены бассейны верхних течений рек Аргун и Гехи.

Ландшафтное разнообразие высокогорий связано со сложной палеогеографией, горообразовательными процессами, оледенением, взаимодействием с флорой и фауной многих биогеографических областей, колебаниями и изменениями климата, которые привели к большому разнообразию геолого-геоморфологических условий, характера рельефа, формирования местных циркуляций воздушных масс, включая сезонную изменчивость погодно-климатических условий [1].

Ориентировки горных хребтов, экспозиций склонов, почв и гидрологических особенностей субстрата еще более детализировали географию растительного покрова.

С повышением местности в горах в условиях более сурового климата влияние горных пород и их напластований на формирование почв и растительных сообществ резко уменьшается. Главную роль здесь играет температура. Обычно южные склоны более крутые, чем северные. На них раньше тает снег и быстрее просыхает поверхность. Если на южном склоне преобладают типичные ковыли и полыни, то на северном склоне — тимофеевка, мятлик луговой, клевер горный, манжетка и другие влаголюбивые растения. Разновидности горных почв и растительных сообществ формируются в результате длительного воздействия сложных взаимосвязанных природных условий. Поэтому каждой разновидности почв соответствуют определенные природные условия, в которых она образовалась, а на соответствующих разновидностях почв произрастает определенная растительность (травянистая, лесокустарниковая). В природе гор наблюдается прямая связь между материнскими породами, почвами и растительным покровом. Это особенно наглядно проявляется в естественных условиях горного рельефа [3].

В рассматриваемых ландшафтах достаточно большое развитие получили селевые процессы, камнепады, осыпи, реже оползневые процессы развитию которых способствуют геморфологические особенности: прямой эрозионно-тектонический рельеф с четким морфологическим отражением в нем структурных элементов, нарушенный новейшей неогеновой складчатость, рельеф территории относительно молодой, активно-формирующийся в противоборстве интенсивных современных воздыманий и прогрессирующей эрозии, с повышенным выпадением осадков от 800 до 1000 и более мм. в год [8,12].

Увлажнение пород увеличивает их массу и соответственно действие на них гравитационных сил, что сопровождается ослаблением прочности структурных связей в них, изменением консистенции грунтов до пластичной и даже текучей. Это все приводит к снижению прочности (трения и сцепления) горных пород на склоне. С ливневым характером осадков лишь незначительная часть влаги инфильтруется, а большая часть быстро стекает со склона. Также образование селей, связано с антропогенной деятельностью в горных районах, строительством и неумеренным выпасом скота. На режим и количество атмосферных осадков здесь влияют два фактора: атмосферная циркуляция и наличие высоких хребтов Кавказских гор, усиливающих выпадение атмосферных осадков в ее горной части. Выпадение осадков по сезонам года отличается большой неравномерностью, обусловливаясь, прежде всего, вторжением в ее пределы влажных воздушных масс, которые приносит атлантический циклон [5,13].

Смена растительного покрова с севера на юг в республике происходит не от изменения гидротермических условий в зависимости от широты, а в зависимости от изменения высоты над уровнем моря, поэтому правильнее будет именовать сменяющиеся регионы растительного покрова не зонами, а высотными поясами. В республике эта смена регионов идет с севера на юг в обратном порядке: от полупустынных равнинных до лесных и луговых в горной части.

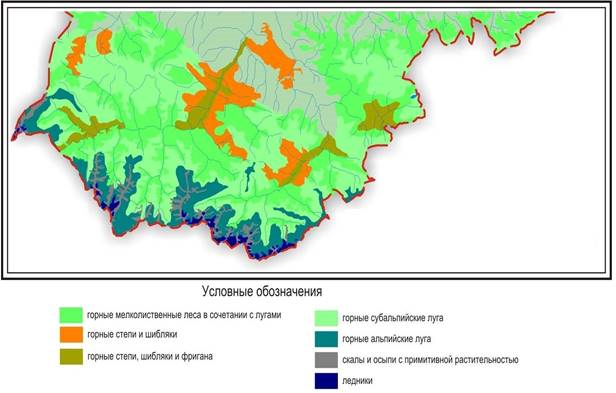

Наиболее распространенными высотными поясами растительности в условиях высокогорья являются пояса субальпийской и альпийской растительности, с некоторыми включениями лесного пояса и растительность межгорных котловин (рис. 1).

Пояс субальпийской растительности (субальпийские луга) занимает высоты в пределах от 1300–1400 м и до 2000–2500 м. На склонах северных экспозиций границы субальпийского пояса снижены, а на склонах южной экспозиции — приподняты. Субальпийский пояс — это луга. Нередки здесь и заросли рододендрона, приуроченные к границе между субальпийским и альпийским поясами. Это рододендрон кавказский с вечнозелеными листьями. Субальпийские луга более высокотравные, чем альпийские, и очень яркие. Среди высокотравья щавель альпийский, чемерица Лобеля. Но типичное высокотравье для субальпийского пояса не характерно. Характерны разнотравно-злаковые и осоковые луга. Здесь господствуют овсяница пестрая, костер пестрый, полевица, вейник. Встречаются почти чистые пестроовсяничники, в которых 80 % приходится на овсяницу. Полевица растет на увлажненных местах, а вейники — на каменистых склонах. Самых обычных видов разнотравья насчитывается до 50. Часто осока печальная образует злаково-осоковые ассоциации. Красочный фон из разнотравья в течение всего лета создает буковица крупноцветковая, перетрум розовый, черемша высокогорная, девясил восточный, скабиоза кавказская, лютик кавказский, первоцвет Рупрехта, купальница, виды колокольчиков [4].

Альпийские луга произрастают в более суровых климатических условиях на высотах от 2600м до 3800, иногда до 4000 метров. Альпийские травы имеют укороченные стебли, мелкие листья, хорошо развитую корневую систему и яркие цветы. Большинство альпийских трав многолетние, они хорошо выносят низкие температуры, некоторые могут продолжать вегетировать даже под снегом.

Особенность альпийских лугов в том, что они состоят из злаковых и осоковых трав, образующих корнями плотную дернину. Из злаков здесь широко распространены костёр, типчак, тонконог, мятлик, а из осок — осока пиренейская, осока сжатая, осока волосовидная, осока тёмноодетая. Присутствуют и синие горечавки — красиво цветущие альпийские травы. В альпийских коврах преобладающую роль играет разнотравье, а злаки встречаются в меньшей мере. Широко представлены ковры из высокогорного одуванчика, осоки, манжетки, лапчатки, а также колокольчика, вероники, незабудки.

Непосредственно у кромки снега, лежащего островками, развивается особый тип ковров из альпийских лютиков с примесью первоцвета, крупки и другие.

Альпийские ковры переходят в субнивальную растительность на примитивных почвах, формирующихся среди скал, обломков и россыпей горных пород. Почвы здесь залегают отдельными участками, нередко покрыты мхом, лишайниками. В субнивальной полосе господствуют камнеломка Рупрехта, крупки, вероника, пупавка грузинская, пиретрум дагестанский, крестовик Каряжка. Есть виды, сходные с арктическими. В составе трав и растений субнивальной части произрастают и виды, которые сформировались и встречаются только в нашей республике — это эндемики Чечни. К ним относятся: камнеломка Харадзе, первоцвет цейламский, валериана аргунская [11].

Типичной является лесная растительность: на западе представлены темнохвойные леса, которые переходят в хвойные, а на верхней границе леса — в мелколиственные [2].

Березовые леса простираются по среднегорьям и несколько выше разорванными участками от западной до восточной границы республики. Березовые леса имеют широкое распространение в верховьях Фартанги, Чанты-Аргуна и Шаро-Аргуна. Формируются березняки, на северных макросклонах Бокового, Скалистого и Андийского хребтов, разорванными участками встречаются на северных макросклонах Пастбищного хребта. В Черных горах, на Андийском и Скалистом хребтах березовые леса занимают привершинные части склонов, образуя верхнюю границу леса. Нижняя граница березовых лесов спускается до 1500 м на Пастбищном хребте и до 2000 м — на Скалистом. На Боковом хребте нижняя часть границы березняков проходит на высоте 2100–2200 м. Верхняя граница на Боковом хребте доходит до высоты 2500 м.

Березовые леса отличаются комплексностью и глубоко вклиниваются в нижние растительные формации: на Боковом хребте — в полосу сосновых лесов, а к северу от Скалистого хребта — в полосу кленовых и буковых лесов. Вклиниваются березняки и вверх в субальпийские и альпийские луга. Березняки в Чечне представлены березой Радде, березой пушистой, березой плакучей. Береза плакучая распространена повсеместно, особенно на Боковом хребте. Береза Радде встречается чаще на Скалистом хребте, на известняково-доломитовых субстратах. В нижних частях полосы березняков деревья более высокоствольные, в верхних частях — тонкоствольные с искривленными стволами (криволесье). Березовые криволесья приурочены к горным «лоткам», вогнутым формам рельефа типа горных балок, по которым сходят снежники и отрицательно влияют на березняки. Вместе с березой — спорадически или отдельными небольшими участками — произрастают ольха серая и черная, осина, можжевельник полушаровидный, рододендрон кавказский. В подлеске березняков встречаются виды жимолости, смородины Биберштейна, ива козья, ива пятитычинковая, а из кустарников — брусника. В травяном покрове — луговое разнотравье и высокотравье из вейника тростникового.

На верхней границе леса нередко встречаются ольшанники из ольхи черной и ольхи серой. Эти два вида имеют самую большую амплитуду произрастания на высоте. Ольха произрастает как во влажных поймах равнин, так и на верхнем пределе леса, но она всегда приурочена к сильно увлажненным местам.

Хвойные леса в Чечне распространены мало, в основном это сосновые леса. Они сосредоточены у самой южной границы республики, в междуречье Чанты-Аргуна и Шаро-Аргуна. И только на крайнем юго-востоке республики значительные участки сосновых лесов расположены в бассейне Шаро-Аргуна, на параллели селения Ботлих. Сосна занимает северные макросклоны Бокового и южные склоны Скалистого хребтов. Сосновые леса представлены одним видом — сосной Сосновского (ранее ее называли сосна крючковатая). Лучше всего сосняки сохранились на северном макросклоне Бокового хребта в ущелье Азы-Чан (р. Гулой-хи) [4,6].

Сосна вместе с другими лиственными породами образует лиственно-сосновый древостой с участием липы кавказской, граба, дуба скального, березы Литвинова, ольхи серой, рябины обыкновенной, клена высокогорного, бука восточного, ивы козьей. На склонах западных, северо-западных и северо-восточных ориентации дуб скальный уступает место дубу черешчатому. На границе с Грузией на Боковом хребте иногда примешивается дуб крупнопыльниковый. Значительные площади липы среди сосняков распространены вблизи южной границы.

Рис. 1. Высотные пояса растительности [7]

В формировании ландшафтов межгорных котловин высокогорной части республики значительна роль Скалистого хребта, преграждающего путь северо-западным и северным влагоносным воздушным массам. Определенную роль выполняют Боковой и другие хребты, защищающие котловины от других, менее влажных воздушных масс. Среднегодовое количество осадков составляет 350–400 мм., среднегодовая температура воздуха +8,5 0 С. Исключительная сухость воздуха, большое количество солнечных дней в году, небольшая облачность и незначительное число дней с туманами и осадками характерны для аридного климата «дождевых теней» межгорных котловин.

Специфические условия рельефа, климата обусловливают формирование здесь особого почвенно-растительного покрова и животного мира. Почвы, в зависимости от расположения на дне, на склоне северной или южной экспозиции, различаются: от светло-каштановых и каштановых, до горно-степных черноземных. В более увлажненных местах — лугово-степные почвы. Особенность межгорных долин — смена ландшафтов от дна и выше по склонам, по мере увеличения высоты. На дне горно-полупустынный ландшафт. Осадков менее 350 мм., почвы светло-каштановые, фриганоидные кустарниковые заросли (астрагал, крушина, барбарис) [11].

В условиях высокогорий Чечни распространены эндемы, как Восточного Кавказа, Большого Кавказа, так и Чеченской Республики, которые в настоящее время испытывают возрастающую антропогенную нагрузку в виде перевыпаса скота, бессистемных рубкок лесных массивов, прокладки и расширение дорожного сообщения и др.

Рододендрон кавказский. Причины сокращения численности — общеклиматические изменения, деятельность человека (неумеренный выпас скота, неорганизованный туризм, неконтролируемая заготовка лекарственного сырья, использование в качестве топлива). Методы оптимизации: полный запрет сбора цветов в букеты, ограничение сбора в качестве лекарственного сырья; в районе скалистых гор — запрет выпаса скота.

Астрагал обнаженный обыкновенный. Численность популяции постепенно сокращается. Причины сокращения популяции — нарушение местообитаний в связи со строительством дорог, выпас овец на горных склонах.

Реликт ксеротермического периода. Состояние популяции — растение редкое, с сокращающимся ареалом. Причины сокращения численности — нерегулируемый выпас скота. Трудности семенного воспроизведения.

Барбарис обыкновенный. Причины сокращения численности — антропогенный фактор: раскорчевка, террасирование склонов, чрезмерный выпас скота, выжигание склонов. Методы оптимизации: регламентированный выпас, запрещение выжигания кустарников.

Кладохета белейшая. Состояние популяции — растение редкое, иногда небольшие островки, местами ареал и численность вида сокращаются. Причины сокращения численности — хозяйственное освоение речных долин, разработка галечника, сооружение дорог, застройка, выпас скота.

Копытень грузинский. Состояние популяции — наблюдается сокращение численности и в границах каждого островка. Причины сокращения численности — изменение климата в сторону сухости, нерегулируемая рубка леса, нарушение почвенного покрова дикими животными (кабанами), заготовка лекарственного сырья.

Ятрышник трехзубчатый.Причины сокращения численности — чрезмерная нагрузка на пастбища, сенокошение, сбор цветов в букеты, отчасти выкопка корневых шишек. Мероприятия по оптимизации состава — регламентируемый выпас, содействие семенному размножению, введение в культуру (рис. 2) [9].

Эриантус Равенны. Состояние популяции — ареал и численность сокращаются. Причины сокращения численности — усыхание пойм, выпас скота, осенние пожары. Мероприятия по оптимизации состава — установление режима специализированных ботанических заказников, ограничение выпаса скота, недопущение осенних и зимних пожаров, введение в культуру (рис. 4).

Ятрышник обожженный. Состояние популяции — сокращающаяся. Причины сокращения численности — чрезмерный выпас, раннее сенокошение, изредка — сбор цветов в букеты. Мероприятия по оптимизации состава — регламентированный выпас, содействие семенному размножению, введение в культуру (рис. 5).

Последствия пренебрежительного отношения к природе проявляются не сразу. Лишь когда обнаруживается, что экологическая обстановка приближается к катастрофической, общество начинает бить тревогу [10]. Антропогенное воздействие на высокогорные ландшафты привело к преобразованию их в сельскохозяйственные. В свою очередь это сказалось на преобразование компонентов ландшафта, как геоморфологической обстановки, почвенного покрова, так и преобразования растительного покрова в некоторых участках. Помимо антропогенного воздействия большое влияние играет потепление климата, в некоторых местах его аридизация, что непосредственно влияет на современное состояние, трансформацию растительных сообществ, их воспроизводство и устойчивое развитие.

1. Атаев З. В. Высокогорные ландшафты Восточного Кавказа. Географический вестник. 2012. № 1. С. 4–8.

2. Атаев З. В., Братков В. В. География и региональные особенности пространственной дифференциации и селитебной освоенности ландшафтов Северного Кавказа // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2013. № 2 (23). С. 85–95.

3. Байраков И. А. Вертикальная дифференциация горно-луговых ландшафтов Чеченской Республики. Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2008. Т. 13. № 2–3. С. 234–239.

5. Гакаев Р. А. Роль климатических условий в активизации оползней в горной части Чеченской Республики. Глобальный научный потенциал. 2012. № 13. С. 9–12.

6. Гакаев Р. А. Высокогорные ландшафты Чеченской Республики и закономерности их распространения // Молодой ученый. 2015. № 15 (95). С. 327–330.

7. Доклад «О состоянии окружающей среды Чеченской Республики 2008г».. Комитет Правительства Чеченской Республики по экологии, Грозный, 2009г. (карта).

8. Керимов И. А., Гакаев Р. А., Даукаев А. А., Гацаева Л. С. Сели и их проявление в Чеченской республике. В сборнике: Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Материалы Всероссийской научно-технической конференции. ответственный редактор Матишов Г. Г. Грозный, 2011. С. 433–434.

9. Красная книга Чеченской Республики. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. — Грозный, 2007. — 432 с.

10. Рашидов М. У. К вопросу взаимоотношения общества и природы в Чеченской Республике/Рашидов М. У., Гакаев Р. А.//Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского № 3 (9)/2007.

11. Устаев А. Л. География Чеченской Республики. Природа. Социальная сфера. Экономика. Грозный 2007г.

12. Gakayev R. A., Ubaeva R. A. Landslide hazard in the mountainous part of the Chechen Republic. Перспективы науки. 2012. № 6 (33). С. 199–201.

13. Gakaev R. A. To the question of predisposition landslides in mountain landscapes of the Chechen Republic. В сборнике: Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года Сборник научных докладов. Sp. z o. o. «Diamond trading tour». Warszawa, 2013. С. 35–38.