какие деформации являются наиболее опасными для сооружений

Какие деформации являются наиболее опасными для сооружений?

Наиболее опасны для конструкций зданий и сооружений неравномерные деформации основания, которые вызывают дополнительные усилия в конструкциях. При этом чем больше деформация, тем больше могут быть усилия, которые при определенной их величине приводят к возникновению трещин в конструкциях.

Основными причинами возникновения неравномерных деформаций являются:

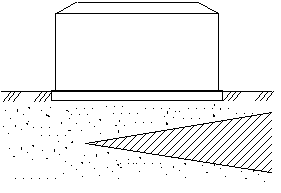

неравномерная сжимаемость грунтов из-за их неоднородности, выклинивания и непараллельности залегания отдельных слоев (рис.Ф.10.3);

|

| Рис.Ф.10.3. Выклинивание разных по сжимаемости пластов грунта под сооружением |

неодинаковая нагрузка на фундаменты, вынуждающая предусматривать различные размеры их подошвы, а это при одной и той же интенсивности давления на основание вызывает неравномерные осадки уплотнения;

неравномерное увлажнение просадочных и набухающих грунтов, приводящее к различным деформациям (просадки или подъема фундаментов);

неодновременное загружение фундаментов в процессе строительства и эксплуатации зданий, особенно при строительстве зданий вблизи существующих;

неравномерное распределение нагрузок на полы производственных зданий, а также наличие различающейся пригрузки вблизи здания или сооружения.

Ф.10.3. Какие деформации являются наиболее опасными для сооружений?

Наиболее опасны для конструкций зданий и сооружений неравномерные деформации основания, которые вызывают дополнительные усилия в конструкциях. При этом чем больше деформация, тем больше могут быть усилия, которые при определенной их величине приводят к возникновению трещин в конструкциях.

Основными причинами возникновения неравномерных деформаций являются:

— неравномерная сжимаемость грунтов из-за их неоднородности, выклинивания и непараллельности залегания отдельных слоев (рис.Ф.10.3);

|

| Рис.Ф.10.3. Выклинивание разных по сжимаемости пластов грунта под сооружением |

— неодинаковая нагрузка на фундаменты, вынуждающая предусматривать различные размеры их подошвы, а это при одной и той же интенсивности давления на основание вызывает неравномерные осадки уплотнения;

— неравномерное увлажнение просадочных и набухающих грунтов, приводящее к различным деформациям (просадки или подъема фундаментов);

— неодновременное загружение фундаментов в процессе строительства и эксплуатации зданий, особенно при строительстве зданий вблизи существующих;

— неравномерное распределение нагрузок на полы производственных зданий, а также наличие различающейся пригрузки вблизи здания или сооружения.

Виды деформаций сооружений

Прогиб и выгиб (а, б) зданий возникает из‑за неравномерной осадки основания. Наиболее опасная растянутая зона строений при прогибе находится у фундамента, при выгибе — у кровли.

Сдвиг (в) зданий возникает при увеличенной просадке основания с одной из сторон. Наиболее опасная зона строения — стена в средней зоне, где возникает большой сдвиг.

Крен ( г) здания возникает при относительно большой его высоте (многоэтажный дом, башня, дымовая труба…), при высокой изгибной жесткости строения. Опасен дальнейший рост крена и последующее разрушение здания.

Перекос ( д) возникает при неравномерных осадках, приходящихся на небольшой участок длинного сооружения.

Горизонтальное смещение (е) возникает в фундаментах, в стенах подвалов или в подпорных стенках, загруженных горизонтальными усилиями.

Формы деформаций сооружений:

А — прогиб; Б — выгиб; В — сдвиг; Г — крен; Д — перекос; Е — горизонтальное смещение

Причины неравномерных осадок:

— неоднородность основания, сложенного из пластов различной толщины или плотности;

— переувлажнение какой‑либо части основания или сложение части основания из насыпного грунта;

— неравномерное давление на основание, вызванное несоответствием площади подошвы с действующей вертикальной нагрузкой (давление на фундамент в средней части здания больше, чем под внешними стенами, т. к. на внутреннюю стену опираются перекрытия с двух сторон);

— неодновременное возведение отдельных частей здания;

— механическая суффозия — перемещение водяными потоками частиц грунта — ведет к увеличению пористости и к уменьшению прочности грунта;

— наличие в толще грунта материалов, подверженных гниению

— уплотнение грунта в процессе эксплуатации сооружения, связанное со значительным увеличением веса

— изменение уровня подземных вод

— разрушение подземных магистралей систем водоснабжения, отопления, канализации и отвода дождевой воды часто приводит к вымыванию большого объема грунта из‑под строений.

Используют следующие методы усиления фундаментов:

1.Укрепление тела фундамента путем инъекций,

2. Устройство обойм без уширения или с уширением подошвы фундамента;

3. Подведение конструктивных элементов под существующие фундаменты

4. Подведение новых фундаментов

5. Переустройство столбчатых фундаментов в ленточные и ленточных в плитные;

Деформации зданий и сооружений и порядок их выявления

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 28.12.2016 2016-12-28

Статья просмотрена: 8559 раз

Библиографическое описание:

Гура, Т. А. Деформации зданий и сооружений и порядок их выявления / Т. А. Гура, А. О. Бирюкова, Е. А. Овсиенко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 30 (134). — С. 59-62. — URL: https://moluch.ru/archive/134/37529/ (дата обращения: 03.11.2021).

В данной статье рассматриваются виды деформаций зданий и сооружений. Приведены распространенные методы и порядки выявления зданий и сооружений, рассмотрены характеристики деформаций фундамента и основные причины их появления.

Ключевые слова: строительство, здания и сооружения, деформации

Значительное место в современной практике инженерных работ занимает наблюдение за деформациями зданий и сооружений, ведь ни одно строительство не обходится без измерений деформаций, а в процессе стройки более крупных сооружений наблюдения могут продолжаться весь период эксплуатации, ведь о величины происходящих деформаций зависит их устойчивость и нормальный режим технологического процесса. Но при этом сложность и объем наблюдений, требования к точности их производства возрастают ежегодно. [1]

Деформации оснований сооружений происходят за счет перемещения частиц грунта, их сжимаемости. Основные факторы, которые влияют на сжимаемость грунта:

1) Величина сжимаемой толщи и пористость;

2) Размер, форма, вес фундамента;

3) Распределение давления по подошве фундаментов, конструктивная жесткость;

4) Материал, тип надфундаментных конструкций;

5) Природные факторы(просадка, пучение, изменение влажности пород, грунтовых вод) и др.

Выделяют следующие виды деформаций: осадка, набухание и усадка, оседание, подъем (или выпучивание), перемещение в сторону.

Вертикальные деформации оснований зданий и сооружений делятся на осадки и просадки.

Просадка — это сложный процесс, описывающий сильное изменение структуры грунта, его подвижки.

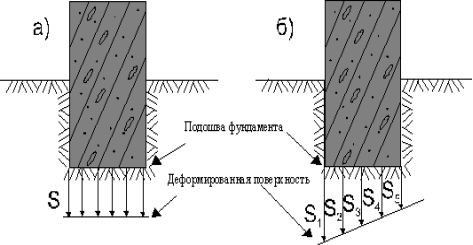

Осадка — медленная, сравнительно небольшая деформация, которая происходит в результате уплотнения грунта под действием силы тяжести здания или сооружения. Математическая характеристика осадок выражается величинами перпендикуляров, которые опущены с начальной горизонтальной плоскости (образованой подошвой фундамента) до пересечения с деформированной поверхностью. Если отрезки этих перпендикуляров равны — осадки равномерны, если не равны — осадки неравномерны.

Рис. 1. а) равномерные осадки;б) неравномерные осадки

Равномерные осадки происходят в тех случаях, когда давление веса сооружения и сжимаемость грунтов во всех случаях основания под фундаментом одинаковы.Неравномерные осадки происходят в результате различного давления частей сооружения и неодинаковой сжимаемости грунтов под фундаментом, что, в свою очередь, вызывает разного рода перемещения и деформации в надфундаментальных конструкциях. В реальности равномерных осадок почти не бывает, т. к. геологическое строение основания и в вертикальном, и в горизонтальном направлениях даже на незначительных площадях неоднородно. Равномерные осадки не снижают прочности и устойчивости сооружений, но большие по величине равномерные осадки могут вызвать при эксплуатации сооружения осложнения, способствовать появлению новых нежелательных деформаций. Неравномерные осадки являются более опасными для сооружений. Например, даже незначительный наклон высокого сооружения может вызвать нарушения при эксплуатации лифта, привести к перенапряжениям в несущих конструкциях. Опасность больше, если значительнее разность осадок частей сооружений, чувствительнее к осадкам конструкции частей. В случае, когда сжимаемость грунтов под фундаментом неодинакова или нагрузка, которая приходится на грунт — различна, возникают деформации — смещения, кручения, которые внешне могут проявляться в виде трещин, разломов. [2, 3, 4]

Характеристика деформаций фундамента:

1) Полная осадка (S) отдельных точек фундамента, которая определяется измерениями:

2) Средняя осадка сооружения Sср, которая определяется вычислениями по данным фактических осадок не менее, чем 3х отдельных фундаментов, которые расположены в пределах здания (сооружения).

Для полноты общей характеристики вместе со средней осадкой указывают Smax и Smin — наибольшая и наименьшая осадки точек здания (сооружения).

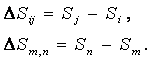

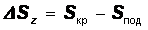

3) Разности осадок

4) Послойная деформацияZ грунтов оснований/толщи тела здания мощностью z определяется:

5) Перекос конструкции (только для относительно жестких зданий и сооружений), измеряемый максимальной разностью неравномерных осадок двух соседних опор, отнесенных к расстоянию между ними. [9, 10]

6) Крен (только для абсолютно жестких зданий (сооружений)) — представляет собой наклон/поворот основных плоскостей всего сооружения в результате неравномерных осадок без нарушения его цельности и геометрических форм.

В строительной практике различают:

− крен здания(сооружения), характеризующийся отклонением его вертикальной оси от отвесной линии, выражающийся в угловой, линейной, относительной мере;

− крен фундамента, который представляет собой отклонение плоскости подошвы от горизонта. Выражается в линейной (или относительной) мере. [7]

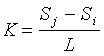

Для оценки устойчивости сооружений более наглядной является характеристика крена, которая отнесена к расстояниюL между точками i иj. Относительный крен K (завал и перекос соответственно)

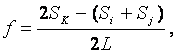

7) Относительный прогиб (перегиб) фундамента Симметричный относительный прогиб f отдельных частей сооружения вычисляется:

8) Кручение здания, которое представляет собой сложную деформацию — поворот параллельных сечений здания (сооружения) вокруг продольной оси в разные стороны и на разные углы.

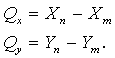

9) Горизонтальное смещениеQ отдельной точки сооружения, характеризующееся разностью координат Xn, Yn, Xm, Ymсоотв. в n-ном и m-ом циклах наблюдений. Вычисляют смещения в общем случае:

10) Трещины, которые представляют собой разрывы в отдельных конструкциях здания (сооружения) и возникающие вследствие неравномерных осадок и дополнительных напряжений.

Способы наблюдения за деформациями в зданиях и сооружениях

Наблюдения за осадками зданий и сооружений выполняют различными способами: гидронивелирование, геометрическое нивелирование, тригонометрическое нивелирование, нивелирование стереофотограмметрическим и фотограмметрическим способами. [12]

Наблюдения за деформациями ввысотных зданиях исооружениях.

Возводимые высотные здания и сооружения различаются по значению и конструкции. По конструктивным признакам различают высотные сооружения ступенчатого, коробчатого и башенного типа. К первым относятся высотные дома. Вторые — это телевизионные башни, дымовые трубы, градирни ТЭЦ, радиорелейные мачты и т. д.

Для высотных зданий характерна большая нагрузка, распределенная на небольшой площади. Естественно, основная часть нагрузки приходится на основание и фундамент. Это и вызывает осадку сооружений, которая, в свою очередь, нарушает вертикальность здания и трещинам. Нагрузки возрастают в период возведения здания и становится устойчивым во время его эксплуатации.

Имеют место быть динамические деформации, появляющиеся из-за изменений температуры, ветра и колебаний здания. Они встречаются среди зданий ступенчатого и башенного типа. Наблюдения за осадками производят в основном методом высокоточного геометрического нивелирования по осадочным маркам, закрепленным непосредственно на исследуемой части сооружений. Высокоточный геометрический метод нивелирования позволяет определить осадки сооружения по осадочным маркам, которые размещены на стенах здания по обе стороны осадочных швов и линийили фундаменте. Марки должны быть расположены так, чтобы было комфортно работать с инструментами. Осадки высотных зданий способны вызывать осадки соседних сооружений и поэтому некоторые марки располагают на этих зданиях. Для измерения осадок применяют также переносные и стационарные гидростатические системы. В этом случае абсолютные величины осадок определяются путем периодической привязки нескольких точек гидростатической системы к исходным фундаментальным реперам. После измерений вычисляется абсолютная величина и скорость осадки каждой марки, средняя осадка для всего сооружения, крены и прогибы его отдельных частей. [14, 15]

Из выше сказанного следует, что современное и систематическое наблюдение за деформациями зданиями и сооружениями повышает уровень безопасности строительных объектов, снижает риск возникновения аварийных ситуаций.

Виды деформаций зданий и сооружений

Прогноз величины деформаций оснований на стадии проектирования сооружения позволяет выбрать наиболее правильные конструктивные решения фундаментов и надземных частей зданий и сооружений. Осадки оснований оказывают решающее влияние на прочность и устойчивость подземных конструкций.

При равномерных осадках основания подошва фундамента в любой моент времени опускается на одинаковую величину. Такие осадки не вызывают перераспределения усилий в конструкциях, но затрудняют нормальную эксплуатацию.

При неравномерных осадках основания подошва фундамента опускается на разную величину, вызывая перераспределение усилий и деформаций в надземных частях зданий и сооружений. Такие осадки ухудшают эксплуатацию оборудования, изменяют условия устойчивости сооружений, вызывают перенапряжения в отдельных конструкциях и элементах.

В зависимости от характера развития неравномерных осадок и от жесткости здания или сооружения возникают следующие виды деформаций.

В случае развития прогиба ( рис. 7.1,а ) наиболее опасная зона растяжения находится в нижней части здания или сооружения, выгибе (см. рис. 7.1,6), — наоборот, в верхней части сооружения.

Рис. 7.1. Схема прогиба (а) и выгиба (б) сооружения

Относительный прогиб или выгиб (ƒ/L) здания или сооружения оценивается отношением стрелы прогиба или выгиба к длине прогнувшейся части здания и кривизной изгибаемого участка ( рис. 7.2 ) и определяется по формуле (по пособию к СНиП, 1986; СНиП 2.02.01—83):

где S1 и S3 — осадки в краях фундамента; S2 — наибольшая или наименьшая осадка фундамента; L — длина фундамента.

Рис. 7.2. Относительный прогиб или выгиб сооружения

Крен (наклон) — поворот фундамента относительно горизонтальной оси, проявляющийся при несимметричной загрузке основания. Наибольшую опасность данный вид деформации представляет для высоких сооружений — дымовых труб, узких зданий повышенной этажности и др., т.е. характерен для жестких сооружений.

Крен рассматривается как разность абсолютных осадок двух точек фундаментов, отнесенных к расстоянию между ними ( рис. 7.3 ), и определяется по формуле

где S1 и S2 — осадки крайних точек сплошного фундамента или двух фундаментов.

Рис. 7.3. Крен сооружения

Перекос зданий и сооружений характерен при резком проявлении неравномерности осадок на участке небольшой протяженности при сохранении относительной вертикальности несущих конструкций ( рис. 7.4 ).

Кручение возникает при неодинаковом крене здания или сооружения по длине, при этом происходит развитие крена в двух сечениях сооружения в разные стороны ( рис. 7.5 ).

Горизонтальные перемещения фундаментов зданий или сооружений возникают при действии на основания горизонтальных нагрузок ( рис. 7.6 ). Например, устои мостов (рис. 7.6,а), гидротехнические сооружения (рис.7.6,б), они возможны при развитии оползней и при выполнении подземных выработок.

Рис. 7.4. Перекос сооружения

Рис. 7.5. Кручение сооружения

Рис. 7.6. Схема горизонтального перемещения устоя моста (а) и гидротехнического сооружения (б)