какие дефекты сильфонных компенсаторов требуют их замены

Тематические блоги

Прямой эфир

29 октября 2021, 17:18 | 5 комментариев

29 июля 2021, 00:22 | 2 комментария

26 мая 2021, 00:51 | 3 комментария

7 мая 2021, 15:17 | 2 комментария

4 мая 2021, 14:04 | 2 комментария

18 марта 2021, 01:59 | 2 комментария

4 марта 2021, 22:20 | 2 комментария

18 февраля 2021, 17:24 | 2 комментария

17 февраля 2021, 14:15 | 2 комментария

16 февраля 2021, 16:59 | 2 комментария

5 февраля 2021, 21:32 | 2 комментария

16 января 2021, 18:32 | 3 комментария

13 января 2021, 17:51 | 3 комментария

13 января 2021, 00:34 | 4 комментария

8 января 2021, 17:36 | 3 комментария

6 января 2021, 11:53 | 2 комментария

18 декабря 2020, 12:30 | 2 комментария

15 декабря 2020, 01:24 | 4 комментария

13 декабря 2020, 14:47 | 2 комментария

29 ноября 2020, 01:21 | 2 комментария

Блоги

Редакция журнала «Новости теплоснабжения» и портала РосТепло.ру.

Все юридические вопросы.

Всё о тепловых сетях

Неплатежи, взаимоотношения теплоснабжающей организации с УК, коммерчискими организациями, промышленностью, жителями, военными, соцсферой и т.д.

В этом блоге можно задавать любые вопросы, связанные с теплоснабжением. С помощью коллег возможно найдется и ответ.

Вопросы охраны труда и техники безопасности, наглядная агитация, несчастные случаи. Стимулирование и мотивирование людей.

Сообщения на любые темы. Политика, инопланетяне, всемирный заговор, погода, всё что вас интересует.

Всё, что связано с деятельностью Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) и ее территориальных подразделений. Вопросов конкуренции и т.д.

Биотопливо, ветряки, все новые и нетрадиционные источики энергии

Тарифы, расчеты, окупаемость мероприятий

Атлас – справочник по характерным повреждениям и дефектам трубопроводов тепловых сетей (Гофман Ю.М.). Часть 2

Систематизированы данные по видам повреждений трубопроводов тепловых сетей.

Приведены характерные признаки причин повреждений, а также дефекты по наружной поверхности труб и сварных соединений.

Атлас предназначен для инженерно-технических работников, занимающихся эксплуатацией и ремонтом трубопроводов тепловых сетей, а также для слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, студентов энергетических специальностей.

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ОПОРНОЙ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ

ЗАЩЕМЛЕНИЯ

СПОЛЗАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СО СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР

Такие дефекты приводят к нерасчетным (повышенным) весовым нагрузкам, что способствует прогибу труб и, как следствие, в местах максимального прогиба – к стояночной коррозии.

НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ

СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ

1- «башмак»; 2 – опорная конструкция Скользящая опора обеспечивает перемещение горизонтальных трубопроводов в двух направлениях – вдоль и поперек трубы. Скользящая опора состоит из двух деталей: опорной плиты и «башмака», который приваривается к трубе.

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ

Интенсивная атмосферная коррозия на наружной поверхности трубы в месте приварки «башмака».

Трещины в месте приварки «башмака» к трубе Разрушение сварного соединения по линии сплавления приварки «башмака» к трубе.

Язвенная коррозия и трещины коррозионной усталости на внутренней поверхности трубы в районе приварки «башмаков», как правило, из-за приварки их электродами Ø 5 мм при высоких значениях сварочного тока.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

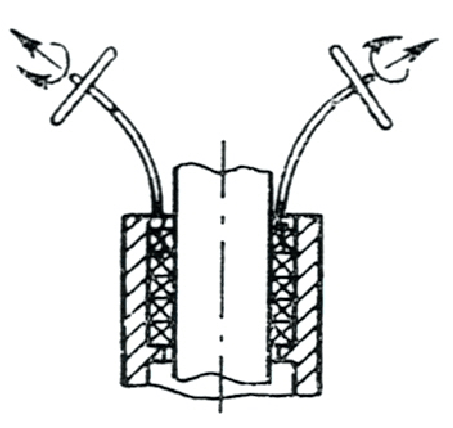

П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

П-образные компенсаторы изготавливаются монтажной организацией по проекту, в котором указаны его размеры, материал труб и другие необходимые данные.

— места возможного появления дефектов

Из схемы работы компенсатора следует, что максимальные изгибающие напряжения возникают на «спинке» компенсатора, которую и следует подвергать контролю.

Повреждения начинаются на наружной поверхности и распространяются в тело трубы в виде ножевых трещин транскристаллитного типа. Трещины располагаются в месте начала гиба, могут быть, как на растянутой, так и на сжатой стороне гиба.

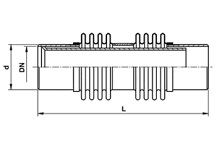

ЛИНЗОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Линзовые компенсаторы применяются для компенсации прямых участков трубопроводов.

Линзовые компенсаторы изготавливаются из двух круглых пластин, которые свариваются между собой.

Основной недостаток линзовых компенсаторов при незначительной несоосности трубопровода происходит разрушение по линии сплавления сварного шва, т.к. сварные соединения не предназначены для работы на изгиб.

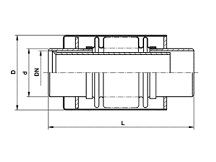

САЛЬНИКОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

1- стакан(«ныряло»); 2 – корпус; 3 – набивка; 4 – упорное кольцо; 5 — грундбукса Конструкция сальникового компенсатора состоит из стакана и корпуса, герметичность которого обеспечивается набивкой.

Основной дефект сальниковых компенсаторов — изнашивание набивки (потеря упругости).

На нижней половине стакана имеет место застойная зона, где скапливается теплоноситель, который приводит к язвенной коррозии.

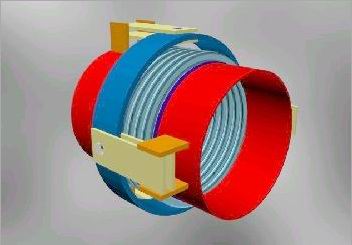

СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Сильфонные компенсаторы отличаются от линзовых высотой гофр, которые существенно меньше и, соответственно, способом изготовления (без сварки). Сильфоновые компенсаторы допускают несоосность трубопроводов.

Сильфонные компенсаторы выпускаются с тепловой изоляцией сильфонов и наружным закрытым кожухом. Общий недостаток — не обеспечивается гидроизоляция подвижной части компенсатора, закрытие кожухом создает внутри компенсатора повышенную влажность. Такая конструкция приводит к намоканию тепловой изоляции и, как следствие, к усиленной коррозии.

Сильфонные компенсаторы выпускаются с облицовкой сильфонов из тонкого листа аустенитной стали. В ряде случаев наблюдаются на такой конструкции компенсаторов поперечные трещины. Такой вид повреждений относится к коррозии под напряжением из-за попадания на наружную поверхность влаги, содержащей ионы гидроксилов или хлора.

Эксплуатация компенсаторов

Сильфонные компенсаторы просты в эксплуатации, для них не требуется специального обслуживания. Однако, чтобы исключить непредвиденные поломки, следует соблюдать некоторые элементарные правила. Сильфом должен быть защищен от ударов и от воздействия других внешних сил. На трубопроводы с компенсаторами не разрешается устанавливать опоры и металлические конструкции, не предусмотренные в проекте.

Чтобы избежать гидравлических ударов при пуске пара в полость компенсатора, в гофрах не допускается скопление воды. 1£е можно удалить через дренажный штуцер или путем продувки паром. При замерзании транспортируемого продукта в полости компенсатора отогрев производят паром или горячей водой. Отогревать компенсаторы огнем запрещено.

Контролируют работу компенсаторов периодически путем внешнего осмотра. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода с компенсаторами, ведет журнал текущего обслуживания. В этот журнал Заносятся данные каждого осмотра, а также об охлаждении и разогреве трубопровода.

Осмотр компенсаторов производят два раза в течение первой недели эксплуатации, а также после каждого охлаждения и разогрева трубопровода. Во время длительной эксплуатации трубопровода при постоянной температуре периодичность осмотра компенсаторов назначают в зависимости от параметров и от вида транспортируемой среды.

После выработки числа циклов, указанных в паспорте, производят техническое освидетельствование компенсаторов. При этом определяют пригодность каждого компенсатора к дальнейшей эксплуатации, о чем составляют акт.

Герметичность сальниковых и манжетных уплотнений на протяжении длительного периода эксплуатации в основном зависит от квалифицированного обслуживания. Ресурс мягкой набивки невысок, поэтому ее приходится менять ежегодно. При смене набивки следует аккуратно удалить старую набивку. При этом применяют металлические крючки или специальные приспособления в виде штопора на гибком валу (рис. 1). После извлечения набивки сальниковую камеру и патрубок следует тщательно очистить и промыть керосином.

Перед установкой новой набивки следует убедиться в отсутствии эксцентриситета между осями патрубка и сальниквоой камеры. Смещение более 20% приводит к неравномерному сжатию набивки по окружности и увеличению утечки транспортируемой среды.

Сборка и уплотнение сальника значительно упрощаются при предварительной опрессовке колец в специальном приспособлении. Кроме того, опрессовка колец позволяет достичь более равномерного сжатия набивки по высоте сальника, что повышает герметичность компенсатора и уменьшает износ патрубка.

Если кольца предварительно не опрессовывались, следует обжимать в сальниковой камере каждое кольцо в отдельности. При этом рекомендуется пользоваться втулкой, состоящей из двух половин. При обжатии всей набивки, находящейся в сальниковой камере, из-за трения плотность набивки по высоте оказывается неравномерной, что снижает герметичность компенсатора.

Затяжку сальника рекомендуется производить в два—три приема в следующей последовательности. Сначала следует сменить набивку и затянуть сальник, затем произвести гидравлические

испытания трубопровода, после чего вновь подтянуть болты, а окончательную затяжку произвести после разогрева трубопровода. Сальниковые болты следует затягивать равномерно, чтобы не допустить перекоса втулки н неравномерного сжатия набивки.

Рис. 1. Извлечение набивки из сальникового камеры

Через 20. 30 дней работы компенсатора сжатие набивки уменьшится из-за выгорания некоторых ее компонентов. Чтобы восстановить герметичность компенсатора, нужно подтянуть сальниковые болты.

Эксплуатация и обслуживание сальниковых компенсаторов с пружинами на болтах значительно упрощается. У них достаточно только заменить набивку и установить сжатые пружины на болты. Сила сжатых пружин через втулку постоянно уплотняет набивку. Наиболее эффективно уплотнение при подвижном патрубке.

При эксплуатации и обслуживании манжетных компенсаторов надо следить за герметичностью уплотнения. Поскольку смена манжет без демонтажа компенсатора невозможна, желательно манжетный компенсатор крепить к трубопроводу с помощью быстроразъемных соединений. При смене манжет следует зачитать патрубок, а при наличии язв и других глубоких следов коррозии его нужно заменить.

Компенсаторы из гнутых труб —самые напряженные участки трубопровода, поэтому к ним предъявляются повышенные требования при обслуживании. На каждом предприятии, где эксплуатируются трубопроводы с компенсаторами разрабатывается инструкция по их эксплуатации. В инструкции должен предусматриваться порядок подготовки трубопровода к пуску, порядок пуска, остановки и обслуживания в процессе эксплуатации. Перечисляются случаи, когда трубопровод должен быть немедленно отключен. К ним относятся: возникновение трещин и разрывов в основном металле и сварных швах; разрушение опор и подвесок; появление шумов, вибраций, ударов; неисправность контрольно-измерительных устройств; повышение давления сверх рабочего более чем на 15%.

Кроме того, регламентируется порядок вывода трубопроводов в ремонт и действие персонала в аварийных ситуациях.

В период эксплуатации обслуживающий персонал должен вести постоянное наблюдение за состоянием компенсаторов. Не реже одного раза в год служба технического надзора должна проводить наружный осмотр компенсаторов с отражением результатов в акте. При осмотре проверяют состояние сварных швов, фланцевых соединений, опор и подвесок, изоляции.

Компенсаторы выводятся в ремонт, если толщина стенки достигла предельного отбраковочного значения, указанного в паспорте, если при обстукивании молотком остаются вмятины, если в сварных швах обнаружены трещины или недопустимо изменились механические свойства металла труб. При отбраковке особое внимание следует обращать на коленья, где наиболее вероятен максимальный износ компенсатора вследствие коррозии, эрозии и высоких напряжений.

Толщину стенки компенсатора определяют с помощью ультразвуковых толщиномеров или путем просверливания отверстия с последующим их завариванием. Замер толщины рекомендуется выполнять на вогнутой или выпуклой, частях коленьев.

Если при осмотре качество сварных стыков вызывает сомнение, проводят контроль неразрушающими видами — просвечиванием или ультразвуком; при необходимости сварные швы подвергают металлографическим или механическим испытаниям. В инструкции для каждой системы должны быть установлены нормы отбраковки компенсаторов по каждому контролируемому параметру.

Опубликовано: ООО «АПК» г.Новосибирск (смотреть подробнее о компании в каталоге. )

Основные преимущества сильфонных компенсаторов – их герметичность и температуростойкость. Они надежней обычных сальниковых компенсаторов в эксплуатации и не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Основные марки стали, используемые при производстве сильфонов для сильфонных компенсаторов: лента 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72; AISI 321, AISI 304, 1.4541, 1.4571 и др.

— компенсация температурного расширения трубопроводов;

— предотвращение разрушения труб при деформации трубопроводов;

— компенсация несоосности в трубопроводных системах, возникших вследствие монтажных работ;

— изолирование вибрационных нагрузок от работающего оборудования и потока транспортируемой среды;

— герметизация трубопроводов;

— производство соединений труб различного типа.

Рабочая среда:

— Газообразная коррозионная среда (слабой агрессивности);

— Жидкая коррозионная среда (слабой агрессивности);

— Парогазовая смесь;

— Вода, воздух, азот;

— Растворы дизактивации и промывки;

— Инертная газовая среда и жидкие не агрессивные среды;

— Среды к которым материал сильфона коррозионностоек.

Типы сильфонных компенсаторов:

Осевой компенсатор, предназначен для компенсации температурных линейных расширений за счет перемещения сильфона (сжатия-растяжения) в осевом направлении.

Угловой компенсатор, работает по принципу смещения осей патрубков под углом в одной плоскости с изгибом оси сильфона по дуге.

Сдвиговый компенсатор, работает по принципу смещения патрубков в различных плоскостях при параллельности их осей.

Чем отличаются сальниковые и сильфонные компенсаторы?

СКУ(СКУ.ППУ) предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопровода, снятия вибрационных нагрузок, герметизации трубопроводов, предотвращения разрушения и деформации трубопроводов. Для сильфонных узлов возможна подземная безканальная укладка, изоляция сильфонных устройств СКУ (СКФ). Основным элементом компенсационного устройства является осевой сильфонный компенсатор, установленный в защитный кожух, который обеспечивает защиту сильфона от поперечных усилий, изгибающих и крутящих моментов, а также от механических повреждений и попадания грунта между гофрами.

Компенсаторы сильфонные с условным проходом DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 550, DN600, DN 700, DN 800, DN 900, DN 1000, DN 1200, рабочим давлением Рр до 4 МПа и температурой t до плюс 500 ºС. Сильфонные компенсаторы предназначены для компенсации относительного перемещения элементов трубопроводов с жидкими и газообразными рабочими средами. Разработаны с учетом требований ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Конструктивные особенности:

— С внутренним экраном;

— С защитным кожухом;

— С двумя разнесенными по оси сильфонами.

Характеристики сильфонных компенсаторов:

— 200 циклов с нагружением 100% осевым ходом;

— 50 циклов с нагружением 100% осевым ходом + 5000 циклов с нагружением 30% осевым ходом.

Назначенный срок службы СК и СКУ – 25 лет;

Для СК и СКУ тепловых сетей назначенный срок службы в зависимости от содержания хлоридов в проводимой среде составляет:

— при содержании хлоридов менее 15 млг/л – 25 лет;

— при содержании хлоридов от 15 до 30 млг/л – 20 лет;

— при содержании хлоридов свыше 30 млг/л (но не более 200) – 10 лет.

Срок сохраняемости СК и СКУ до ввода в эксплуатацию – 5 лет.

По требованию заказчика, теплоизоляция СКУ может быть укомплектована системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК) состояния влажности пенополиуретана в процессе эксплуатации.

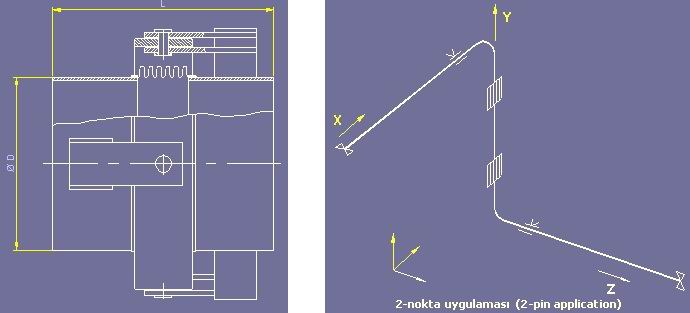

• Угловые движения допускаются во всех плоскостях.

• Осевые и боковые силы исключаются карданной конструкцией.

• Существует комбинированное применение двух или более соединений.

• Монтаж не восприимчив к плоскости трубы.

Карданные сильфонные компенсаторы предназначены для компенсации угловых перемещений трубопроводов в двух плоскостях.

Это интересно:

Опыт применения осевых сильфонных компенсаторов в тепловых сетях

Для компенсации температурных деформаций трубопроводов в теплосетях Санкт-Петербурга до начала 1980-х гг. применялись сальниковые, П-, S- и Г-образные компенсаторы, а во многих регионах РФ они применяются до сих пор. Каждому из этих компенсаторов свойственны отдельные серьезные недостатки.

Наиболее сложными в эксплуатации и монтаже являются сальниковые компенсаторы. Они требуют постоянного обслуживания, связанного с периодической подтяжкой уплотнения и заменой уплотнительного материала. При подземной прокладке теплопроводов установка сальниковых компенсаторов требует строительства дорогостоящих камер. Длительная практика эксплуатации сальниковых компенсаторов показала, что даже при наличии регулярного их обслуживания имеют место протечки теплоносителя. При большой протяженности тепловых сетей суммарная величина затрат на пополнение и нагрев теплоносителя может достигать достаточно больших значений.

Для П-образных компенсаторов характерны большие габариты, увеличение зон отчуждения дорогостоящей городской земли, необходимость строительства дополнительных направляющих опор, а при подземной прокладке – специальных камер (что довольно затруднительно в городских условиях). Да и стоимость П-образных компенсаторов, особенно больших диаметров, достаточно высока.

В целях повышения надежности теплоснабжения, снижения капитальных вложений, потерь, связанных с утечками, и эксплуатационных расходов в начале 1980-х гг. специалисты ведущих Ленинградских проектных институтов рассмотрели возможность применения сильфонных компенсаторов (СК) в тепловых сетях вместо П-образных и сальниковых компенсаторов и с 1981 г. в ГУП «ТЭК СПб» при проведении капитального ремонта и строительства тепловых сетей началась установка осевых СК.

Типы сильфонных компенсаторов, конструкция и особенности их эксплуатации.

Осевые сильфонные компенсаторы. Компенсаторы типа ОПКР разработаны для замены сальниковых компенсаторов и предназначены, как и компенсаторы типа КСО, для наземной и канальной прокладок теплопроводов с тепловой изоляцией из минеральной ваты.

При подземной прокладке теплопроводов в каналах, туннелях, камерах, а также при надземной прокладке и в помещениях, СК могут устанавливаться на прямолинейных участках теплопровода в любом месте между двумя неподвижными опорами (концевыми или промежуточными), при этом не должно быть препятствий для возможных перемещений кожуха вместе с частью теплопровода. Между двумя неподвижными опорами допускается размещать только один СК.

При монтаже и эксплуатации осевых СК не допускается нагружать их поперечными усилиями, изгибающим и крутящим моментами, а также весом присоединяемых участков труб и фасонных изделий. С этой целью при монтаже осевых СК обязательна установка направляющих опор. Первая пара направляющих опор должна устанавливаться с двух сторон от СК на расстоянии 2-4 Ду. Вторая пара ставится с каждой стороны от СК на расстоянии 14-16 Ду.

Число и необходимость последующих направляющих опор определяется при проектировании по результатам расчета теплопровода на устойчивость. Некоторые предприятия для увеличения компенсирующей способности компенсаторов применяют спаренные осевые сильфонные компенсаторы, тем самым, нарушая вышеизложенные требования. Это может привести к потере устойчивости компенсаторов

При размещении СК у неподвижной опоры расстояние до нее должно быть в пределах 2-4 Ду. В этом случае направляющие опоры устанавливаются только с одной стороны. С другой стороны их функцию выполняет неподвижная опора.

В случае размещения СК в камерах функции направляющих опор могут выполнять стенки камер со специальной конструкцией обвязки входного и выходного проемов камеры. Направляющие опоры следует применять, как правило, охватывающего типа (хомутовые, трубообразные, рамочные), принудительно ограничивающие возможность поперечного или углового сдвига и не препятствующие осевому перемещению.

Начиная с 1981 г. в тепловых сетях, находящихся на балансе ГУП «ТЭК СПб», было установлено более 14 тыс. СК. Анализ состояния трубопроводов и элементов конструкций тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб», выполненный в 1998 г., подтвердил, что общее количество поврежденных СК за период внедрения составило 92 шт.

Основными причинами повреждений СК были:

— нарушение требований к монтажу осевых СК во время их монтажа;

— нарушение соосности трубопроводов во время монтажа, а также из-за просадки направляющих опор в процессе эксплуатации;

— разрушение неподвижных опор из-за неправильного расчета нагрузок на них;

— наружная коррозия сильфонов осевых компенсаторов из-за сверхдопустимого содержания хлоридов в грунтовых водах

Дальнейший анализ условий монтажа и применения СК показал, что эксплуатация трубопроводов и других элементов тепловой сети в г. Санкт-Петербурге и его пригородах происходит при воздействии следующих факторов:

— высокий уровень грунтовых вод и частые подъемы воды при наводнениях приводят к периодическому их затоплению;

— большая часть трубопроводов и других элементов тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» находится в зонах с повышенной коррозионной активностью грунта (насыпные и торфяные почвы, повышенная концентрация хлоридов, блуждающие токи, высокий уровень и электропроводность грунтовых вод);

— посыпание проезжей части дорог солью и увеличение концентрации хлоридов в грунте приводит к снижению коррозионной стойкости металла (аустенитной нержавеющей стали) наружного слоя компенсаторов (75% теплотрасс расположены около проезжей части дорог). Как известно, скорость коррозии аустенитной стали резко увеличивается в среде, содержащей хлор;

— длительное хранение компенсаторов под от крытым небом без антикоррозийной защитной смазки, нарушения инструкции по их транспортировке без защитных кожухов приводят к ударам, появлению царапин, вмятин и т.д.;

— нарушение технологии строительно-монтажных работ приводит к проникновению влаги под изоляцию или нарушению соосности, что сокращает срок работы компенсатора.

Еще в 1983 г. Технический совет Главного топливно-энергетического управления Ленинграда потребовал от проектных, конструкторских организаций и заводов-изготовителей:

— решить проблему влияния хлоридов на долговечность металла сильфонов;

— доработать конструкцию компенсационного устройства таким образом, чтобы обеспечить перемещение компенсатора в защитном кожухе только в продольном направлении. Это обеспечит повышение надежности конструкции независимо от качества установки подвижных и неподвижных опор;

— доработать конструкцию защитного кожуха для обеспечения 100% герметизации сильфона от проникновения грунтовых вод;

— предусмотреть нанесение антикоррозийного покрытия на наружную поверхность сильфонов СК, применяемых в тепловых сетях;

— для увеличения сроков службы СК необходимо ужесточить требования к хранению, транспортировке и монтажу с целью недопущения их повреждений и коррозии при их хранении.

Сильфонные компенсационные устройства (СКУ). Во избежание разрушения осевых СК из-за несоосности трубопроводов, возникающей из-за просадки грунта, в гг. Санкт-Петербурге, Москве и в других регионах России стали применять СКУ различных конструкций. СКУ должны были конструктивно защищать сильфон от поперечных усилий, изгибающих и крутящих моментов, а также от попадания грунтовых вод на сильфон и грунта между гофрами. Учитывая недостатки, выявленные при эксплуатации осевых СК, а также недостатки конструкций разработанных компенсационных устройств рядом российских производителей, ОАО «НПП «Компенсатор» в 1998 г. начало выпуск принципиально новой конструкции СКУ (рис. 5) для теплопроводов с теплоизоляцией из минеральной ваты, в пенополиуретановой (ППУ) или в армопенобетонной (АПБ) изоляции.

В отличие от СКУ, изготавливаемых другими предприятиями-производителями, этой конструкцией предусмотрены:

— направляющие опоры цилиндрической формы, установленные с обеих сторон от сильфона, которые телескопически перемещаются вместе с патрубками СКУ по внутренней поверхности толстостенного кожуха.

Это придает конструкции достаточную жесткость и обеспечивает соосность сильфонов и их защиту от поперечных усилий и изгибающих моментов, возникающих при возможных прогибах теплопровода из-за просадки грунта или направляющих опор;

ограничители хода сильфона, которые также защищают сильфон от крутящих моментов;

толстостенный кожух, изготавливаемый из труб, применяемых для теплопроводов, который задает направление перемещения цилиндрических направляющих опор СКУ, и, в то же время, обеспечивает защиту сильфона от нагрузок, возникающих под действием давления грунта и автотранспорта при бесканальной прокладке теплопровода.

При использовании СКУ данной конструкции устанавливать направляющие опоры на расстоянии 2-4 Ду от СКУ нет необходимости. При бесканальной прокладке также гарантируется защита сильфона от поперечных усилий и изгибающих моментов, которые могут возникнуть из-за просадки грунта. Так, на СКУ Ду 1000, установленных на Нирюнгринской ГРЭС, несоосность составила 17мм, но СКУ осталось работоспособным.

Стартовые сильфонные компенсаторы для трубопроводов в ППУ-изоляции. В Западной Европе и в некоторых регионах России для компенсации температурных деформаций теплопроводов при бесканальной прокладке не применяют осевые СК. В этих случаях используется способ частичной разгрузки температурных деформаций теплопровода за счет предварительного нагрева теплопровода во время его монтажа до температуры, равной 50% от максимальной.

Суть этого способа заключается в следующем. Между двумя неподвижными опорами теплопровода необходимо установить стартовый СК (или, так называемый, Е-компенсатор), после чего теплопровод заполняется теплоносителем и нагревается до температуры, равной 50% от максимальной рабочей. При этом стартовый компенсатор (рис. 6) должен сжаться на полную величину рабочего хода. После выдержки при указанной температуре (как правило, в течение суток) кожухи стартового компенсатора завариваются между собой. И так на всем теплопроводе между каждой парой неподвижных опор. При этом сильфон стартового компенсатора исключается из дальнейшей работы теплопровода, и теплопровод остается в эксплуатации в напряженном состоянии.

Кроме того, использование предварительно нагретых во время монтажа теплопроводов имеет еще несколько неудобств:

— окончательный монтаж теплопровода (заварку кожухов всех стартовых компенсаторов и их последующую тепло-, гидроизоляцию) приходится производить во время отопительного сезона;

— при выполнении ремонта теплопровода необходимо на данном участке теплотрассы заменять и стартовый сильфонный компенсатор и выполнить в дальнейшем вышеизложенные требования по его монтажу и изоляции.

Применение при бесканальной прокладке предварительно нагретых во время монтажа теплопроводов с ППУ-изоляцией с использованием стартовых компенсаторов возможно на тепловых сетях в тех системах теплоснабжения, где применяется качественное регулирование тепловых нагрузок. Кроме того, их можно использовать в регионах с мягкими климатическими условиями, когда перепады температур теплоносителя относительно средней температуры незначительны и стабильны.

В пиковые же режимы отопления, а также при остывании теплоносителя и его сливе, что довольно часто происходит во многих регионах России, температурные напряжения на трубопровод и неподвижные опоры резко возрастают.

Если Вы хотите разместить свой обзор или интересную статью, Вы можете прислать её нам воспользовавщись формой обратной связи.

Обязательным условием размещения материала является соответствие тематики трубопроводной арматуры и инженерным системам.