какие дефекты относятся к поверхностным

Поверхностные и объемные дефекты кристаллического строения

Поверхностные дефекты

Поверхностные дефекты малы только в одном измерении. К ним относятся границы зерен, субзерен, двойников, дефекты упаковки, границы доменов, поверхность раздела фаз и т.д. В поликристаллическом материале существуют внутренние поверхности, разделяющие кристаллиты или зерна, имеющие несовпадающую кристаллографическую ориентировку.

Угол разориен-тировки до 5°…10° характерен для субзеренной структуры, а границы между субзернами внутри одного зерна, состоящие из дислокационных стенок, называют малоугловыми. Угол разориентировки между зернами более 10е. Границы зерен называют высокоугловыми. Субзеренные границы могут возникать при некоторых режимах деформации металлов с высокой энергией дефектов упаковки, нагреве предварительно холоднодеформи-рованного металла, а также в результате термомеханической обработки. Образование субзерен существенным образом влияет на механические свойства. Ширина границы зерен (субзерен) приближается к атомным размерам (порядка 1—3 атомных диаметров).

Для границы характерны большие промежутки между атомами (повышенная рыхлость). Это является причиной более быстрой диффузии по границам зерен, а также объясняет их высокую подвижность. Атомы на границах зерен находятся в неравновесном состоянии и склонны вступать в химические реакции. Этим объясняется повышенная травимость границ зерен.

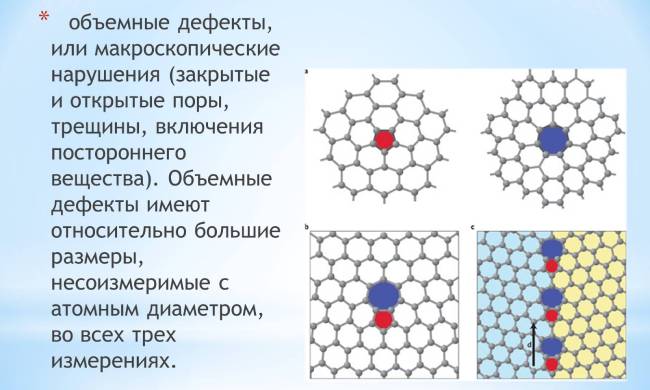

Объемные дефекты

Объемные дефекты представляют нарушение сплошности материала, существующие в виде пор и трещин. Нарушением сплошности является дефект или полость в кристалле, наименьший размер которого превышает радиус действия межатомных сил сцепления, следовательно, больше 2—3 межатомных расстояний. Противоположные берега полости можно рассматривать в качестве свободных поверхностей. По масштабу объемные дефекты могут быть субмикро-, микро- и макроскопическими. Субмикродефекты измеряются в нанометрах, их практически невозможно непосредственно наблюдать, а об их присутствии судят косвенным образом путем измерения чувствительной физической характеристики: плотность, электропроводность и т. п.

Микродефекты наблюдают с помощью световой микроскопии (увеличение 100—1000 раз), а размер их соизмерим с размером зерна или субзерна. Макроскопические несплошности — это трехмерные полости размером более 1 мм, и их наблюдают визуально или с помощью рентгеновской или магнитной дефектоскопии. Классификацию дефектов осуществляют и по другим признакам: структурным (трещины, поры, неметаллические включения, разнозернистость и др.); технологическим (механические, деформационные, термические, диффузионные, коррозионные, радиационные, адсорбционные, эррозионные, кавита-ционные, литейные, сварочные и др.)

Виды дефектов кристаллической решетки

Линейные несовершенства или дислокации являются линиями, вдоль которых проходят целые ряды атомов в твердом теле. Результирующая неравномерность зазора наиболее заметна вдоль линии, называемой линией дислокации. Линейные дефекты могут ослаблять или укреплять твёрдые тела, поэтому они даже создаются искусственно методом хонингования.

Изучение искажений кристаллической решётки важно для моделирования электрического поведения полупроводников, материалов, используемых в компьютерных микросхемах и других электронных устройствах, а также для оценки их влияния на механические свойства.

Точечные дефекты (нульмерные)

Точечные дефекты в кристаллах представляют собой искажения решётки с нулевой размерностью, т.е. ни в какой размерности они не обладают структурой решётки.

Типичные точечные несовершенства подразделяются на три группы:

примесные атомы в чистом металле;

Вакансии получают путём нагревания в концентрациях, достаточно высоких для количественных исследований. Для получения аналогичных концентраций межузельных атомов точечные искажения можно получить, выполняя внешнюю работу с кристаллом. Такая работа выполняется в атомном масштабе за счет облучения энергоёмкими частицами. Столкновения между посторонними атомами и атомами решётки вызывают смещения последних от мест замещения к местам внедрения. Таким образом, вакансии и междоузлия производятся в равных количествах. Поскольку одна вакансия и одно междоузлие вместе образуют дефект Френкеля, облучение, по сути, является процессом образования такого дефекта. Это невыгодно по сравнению с экспериментальным исследованием межузельных свойств, поскольку радиационно-индуцированные изменения свойств кристаллов всегда включают роль вакансий.

При пластической деформации также образуются вакансии и межузельные частицы. Хотя деформация обходится намного дешевле, чем облучение частицами, метод не стал общепринятой процедурой для создания точечных дефектов, поскольку не позволяет производить контролируемое образование искажений независимо от сложных сетей дислокаций.

Аномально высокие концентрации точечных несовершенств встречаются в некоторых нестехиометрических интерметаллических соединениях. Здесь вакансии и внедрения уже играют роль дополнительных легирующих элементов и имеют в этом смысле термодинамическое значение.

В чистых металлах и в большинстве сплавов вакансии обеспечивают термически активированный перенос атомов и, следовательно, свойства вакансий напрямую влияют на перенос атомов. Свойства вакансии дают информацию о межатомных силах с помощью особых возмущений, которые зависят от вакантного узла решётки.

Линейные (одномерные)

Поверхностные (или одномерные) дефекты могут возникать на границе между двумя зёрнами или небольшими кристаллами внутри кристалла большего размера. Ряды атомов в двух разных зёрнах могут проходить в отличающихся направлениях, что приводит к несоответствию на границе зерна. Внешняя поверхность кристалла фактически также является дефектом, потому что атомы вынуждены корректировать свое положение, чтобы приспособиться к отсутствию соседних атомов вне поверхности.

Поверхностные (двухмерные)

Основная часть исследований в области химии поверхности связана с механизмами реакций на поверхности и идентификацией адсорбированных и реагирующих частиц.

Однако небольшое количество исследователей интересуются влиянием поверхности на возникновение и развитие дефектов. Структура поверхности на атомарном уровне может определять свойства материала.

Известно, что несовершенства структуры кристаллов, являясь активными центрами, контролируют многие механические и химические свойства твёрдых тел. С увеличением общего количества поверхностных дефектов растёт число атомов с различным числом разорванных связей.

Двухмерные искажения подразделяются на три группы:

Возникающие на границах зёрен.

Границы зон двойникования.

Все поверхностные структуры получаются в результате различной ориентации смежных кристаллических решёток.

Объемные (трехмерные)

Междуузельные соединения являются наиболее распространенным представителем объёмных дефектов.

Трёхмерные искажения решётки образуются из-за большого возмущения её размеров. Следствием такого возмущения являются изменения, которые связаны с динамическими и статическими свойствами материалов.

Объёмные несовершенства играют ключевую роль в развитии типичных структур повреждений, которые определяют не только микроструктуру, но и микрохимию сплавов.

Дефекты кристаллического строения

В реальных кристаллах нет идеально правильного расположения атомов во всём объёме кристалла. Всегда имеются нарушения правильности расположения атомов. Эти нарушения называются дефектами кристаллического строения (ДКС). Они делятся на: 1) точечные; 2) линейные; 3) поверхностные.

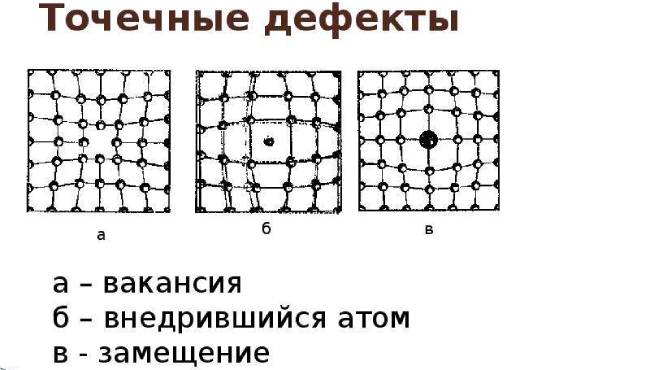

Точечные дефекты

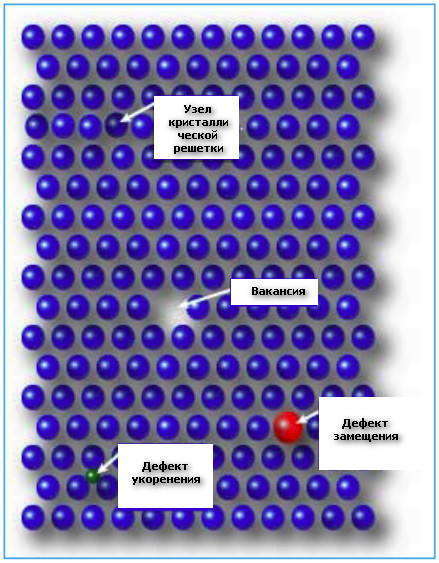

Размеры точечного дефекта близки к межатомному расстоянию. К точечным дефектам относятся вакансии и межузельные атомы. Вакансиями называют узлы кристаллической решётки, в которых отсутствуют атомы. Межузельным называется атом, расположенный между узлами кристаллической решётки (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Точечные дефекты:

а – вакансия; б – схема перемещения вакансии по кристаллу;

в – межузельный атом

Вакансии чаще всего образуются при переходе атомов из узла решётки на поверхность и реже в результате их перехода в междоузлие. Точечные дефекты возникают в результате теплового движения атомов. При любой температуре всегда имеются атомы, у которых кинетическая энергия больше среднего для данной температуры значения. Эти атомы могут преодолеть потенциальный барьер, создаваемый соседними атомами, и выйти из своего узла на поверхность или в междоузлие. В плотноупакованных решётках вакансий гораздо больше, чем межузельных атомов. Вакансии легко перемещаются по кристаллу. Чем выше температура, тем больше количество вакансий и меньше время нахождения их в одном узле решётки. При температуре, близкой к температуре плавления (tпл), количество вакансий может достигнуть

1 % по отношению к числу атомов в кристалле. Точечные дефекты вызывают местное искажение кристаллической решётки [2].

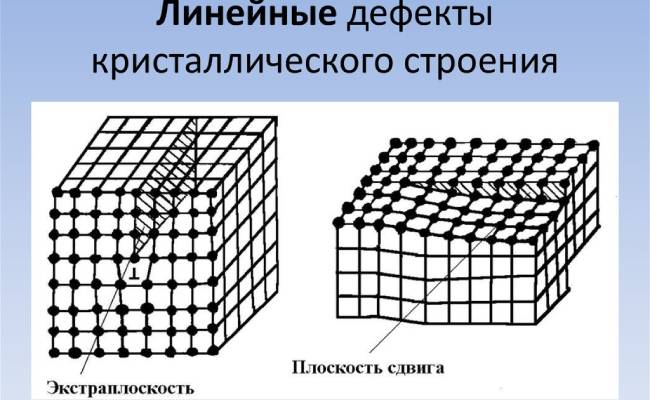

Линейные дефекты

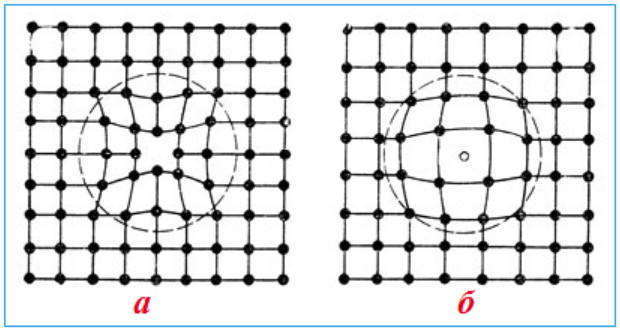

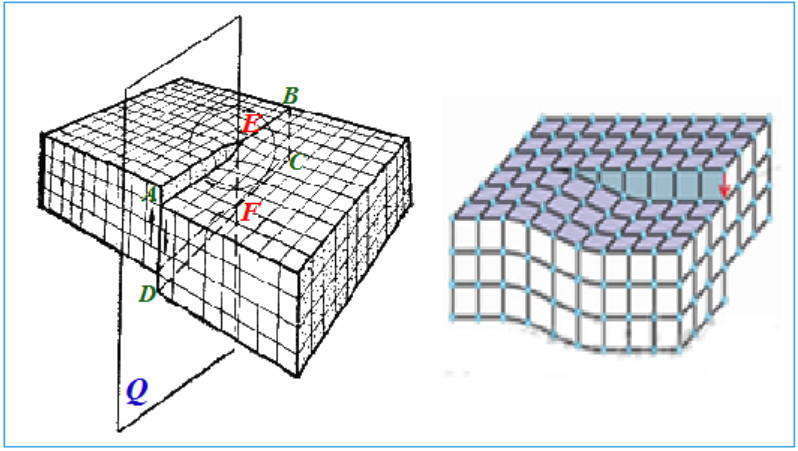

Основным видом линейных ДКС являются дислокации. Они бывают краевые и винтовые.

Мысленно надрежем идеальный кристалл и в образовавшуюся щель вставим дополнительную атомную полуплоскость (экстраплоскость). Такой «клин» искажает кристаллическую решетку. Это искажение особенно значительно у края экстраплоскости. Область несовершенства кристалла вокруг края экстраплоскости называют краевой дислокацией (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Краевая дислокация (а) и расположение атомов

в области дислокации (б)

Вокруг дислокации решётка упруго искажена. Если экстраплоскость находится в верхней части кристалла, то дислокацию называют положительной и обозначают

Дислокации при приложении небольшого касательного усилия легко перемещаются. Экстраплоскость в результате незначительного смещения перейдёт в полную плоскость кристалла, а её функции будет выполнять соседняя плоскость. Дислокации одинакового знака отталкиваются, а разного знака притягиваются. Дислокации возникают в процессе кристаллизации, пластической деформации и т.п. Они оказывают большое влияние на свойства металлов [2].

Плотностью дислокаций называют суммарную длину дислокаций Sl в единице объёма V:

Особенно велико влияние дислокаций на прочность металлов. При значительном увеличении плотности дислокаций и уменьшении их подвижности прочность увеличивается в несколько раз по сравнению с отожженными металлами [3].

Поверхностные дефекты

К поверхностным ДКС относятся: 1) границы зёрен; 2) границы субзёрен.

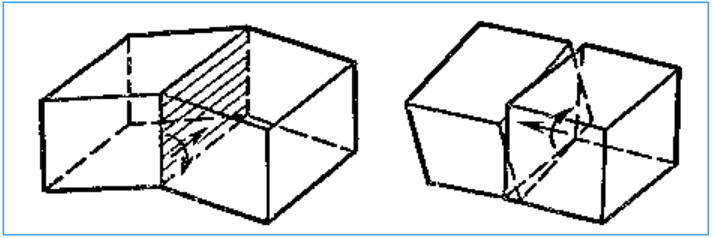

Поликристалл содержит огромное число мелких зёрен. Границы зёрен представляют собой переходную область, в которой кристаллическая решётка одного зерна с определённой ориентировкой в пространстве плавно переходит в решётку другого зерна с иной ориентировкой (рис. 1.6, а).

Рис. 1.6. Поверхностные дефекты:

а – большеугловая граница (q – угол разориентировки);

б – малоугловая граница

Граница между зёрнами имеет ширину 1…5 нм. На границе нарушена правильность расположения атомов. Границы зёрен называют большеугловыми, так как кристаллографические направления в соседних зёрнах образуют углы (q), достигающие десятков градусов.

Каждое зерно металла состоит из отдельных блоков или субзёрен. Субзерно представляет собой часть кристалла относительно правильного строения, в которой отсутствуют дислокации. Малоугловая граница между субзёрнами представляет собой стенку дислокаций (рис. 1.6, б).

Поверхностные дефекты влияют на механические и физические свойства металлов. Чем мельче зерно, тем выше предел текучести, вязкость и меньше опасность хрупкого разрушения.

Строение сплавов

Сплавы – материалы, содержащие не менее двух элементов. Сплавы получают в результате сплавления, спекания, плазменного напыления, электролиза и т.п. Они имеют более сложное строение. В славах элементы могут по-разному взаимодействовать между собой, образуя различные фазы. Фазой называется однородная обособленная часть сплава, имеющая одинаковый состав, строение и свойства.

В сплавах в зависимости от физико-химического взаимодействия могут образовываться следующие фазы: 1) жидкие растворы; 2) твёрдые растворы; 3) химические соединения; 4) промежуточные фазы, которые имеют признаки как твердых растворов, так и химических соединений.

Твёрдыми растворами называют фазы, в которых атомы одного элемента располагаются внутри кристаллической решётки другого элемента, не изменяя типа кристаллической решётки. Элемент, решётка которого сохраняется в твёрдом растворе, называется растворителем, а другой – растворимым.

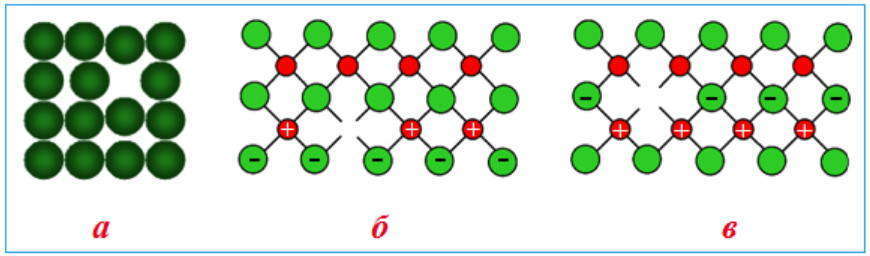

Различают твёрдые растворы замещения (рис. 1.7, а) и внедрения (1.7, б). При образовании твёрдых растворов замещения атомы растворённого элемента замещают часть атомов растворителя в узлах его кристаллической решётки.

Рис. 1.7. Схема твёрдого раствора замещения (а) и внедрения (б)

Атомы растворённого элемента могут замещать любые узлы решётки растворителя. Твёрдые растворы замещения образуют элементы, атомные радиусы которых отличаются не более чем на 15 %.

Растворимость элементов в твёрдом растворе уменьшается при увеличении различия в атомных радиусах сплавляемых элементов и их валентности. При образовании твёрдых растворов замещения возможна и неограниченная растворимость. Это происходит, когда при любом соотношении сплавляемых элементов все разнородные атомы размещаются в узлах общей пространственной решётки (например: медь с золотом, медь с никелем, германий с кремнием.)

Многие твёрдые растворы замещения могут находиться в упорядоченном состоянии, то есть атомы растворителя и растворённого элемента занимают определённые узлы кристаллической решётки. Такие растворы называют упорядоченными или «сверхструктурами».

В твёрдых растворах внедрения атомы растворенного элемента располагаются в междуузлиях, то есть в порах. Такие растворы образуют переходные металлы с неметаллами, имеющими небольшой атомный радиус (Н, N, C, B).

Твёрдые растворы внедрения всегда имеют ограниченную растворимость. Если растворитель имеет ГЦК или ГПУ решётку, то растворимость больше, так как в этих решётках радиус поры

Образование твёрдых растворов приводит к искажению кристаллической решётки, причем для твёрдых растворов внедрения это искажение больше. Искажение кристаллической решётки делает сплавы более прочными по сравнению с чистыми металлами, но при этом сплавы сохраняют достаточно высокую пластичность. Твёрдые растворы являются основой большинства промышленных сплавов [3].

Химические соединения

В отличие от твёрдых растворов химические соединения обычно образуются между элементами, которые имеют большое различие в строении атомов и кристаллических решёток.

Наилучшие механические свойства имеют те сплавы, основой которых являются твёрдые растворы с залегающими в них мелкодисперсными твердыми частицами химических соединений или промежуточных фаз. Чем больше в сплаве таких частиц, тем выше его твёрдость и прочность, но ниже пластичность и вязкость.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОВ

Переход металла из жидкого состояния в твердое называется кристаллизацией. При кристаллизации система переходит к термодинамически более устойчивому состоянию с меньшей свободной энергией. Изменение свободных энергий жидкого Fж и твердого Fтв металла зависит от температуры (рис. 2.1).

Выше температуры Т0 более устойчив жидкий металл. Он имеет меньший запас свободной энергии, а ниже этой температуры более устойчив твердый металл. Температуру Т0 называют равновесной температурой кристаллизации. При этой температуре одновременно могут сосуществовать жидкая и твердая фаза.

Рис. 2.1. Изменение свободных энергий F жидкого и твёрдого

металла с температурой

Процесс кристаллизации при этой температуре еще не начинается. Он может протекать только при переохлаждении металла ниже Т0. Разность между температурами Т0 и Тк называется степенью переохлаждения

Кривые охлаждения, характеризующие процесс кристаллизации чистых металлов при охлаждении с разной скоростью, показаны на рис. 2.2.

Электронная библиотека

Встречающиеся в природе кристаллы, как монокристаллы, так и зерна в поликристаллах, никогда не обладают такой строгой периодичностью в расположении атомов, о которой говорилось ранее, т.е. не являются «идеальными» кристаллами. В действительности «реальные» кристаллы содержат те или иные несовершенства (дефекты) кристаллического строения.

Дефекты в кристаллах принято классифицировать по характеру их измерения в пространстве на точечные (нульмерные), линейные (одномерные), поверхностные (двухмерные), объемные (трехмерные).

Точечными дефектами называются такие нарушения периодичности кристаллической решетки, размеры которых во всех измерениях сопоставимы с размерами атома. К точечным дефектам (рис. 1.4) относят вакансии (узлы в кристаллической решетке, свободные от атомов), межузельные атомы (атомы, находящиеся вне узлов кристаллической решетки), а также примесные атомы, которые могут или замещать атомы основного металла (примеси замещения), или внедряться в наиболее свободные места решетки (поры или междоузлия) аналогично межузельным атомам (примеси внедрения).

При переходе атома из равновесного положения (узла) в междоузлие возникает пара вакансия – межузельный атом, которая называется дефектом Френкеля, а если атом из своего узла выходит на поверхность кристалла, то образующийся дефект называется дефектом Шоттки.

Точечные дефекты являются центрами локальных искажений в кристаллической решетке. Однако заметные смещения атомов, окружающих вакансию или межузельный атом, создаются только на расстояниях нескольких атомных диаметров от центра дефекта, и поля упругих напряжений являются близкодействующими, т.е. быстро убывают (с увеличением расстояния).

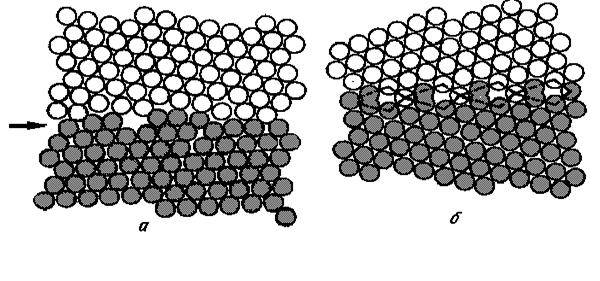

Линейные дефекты в кристаллах характеризуются тем, что их поперечные размеры не превышают нескольких межатомных расстояний, а длина может достигать размера кристалла. К линейным дефектам относятся дислокации – линии, вдоль и вблизи которых нарушено правильное периодическое расположение атомных плоскостей кристалла. Различают краевую и винтовую дислокации (рис. 1.5).

Краевая дислокация представляет собой границу неполной атомной плоскости (экстраплоскости). Винтовую дислокацию можно определить как сдвиг одной части кристалла относительно другой. Если в идеальной решетке провести контур (контур Бюргерса) вокруг любого произвольного места, т.е. отложить определенное число параметров решетки вокруг этого места, то контур Бюргерса сомкнется.

Рис. 1.4. Схема точечных дефектов в кристалле:

а – точечный дефект вакансия; б – примесный атом замещения (атом A>B);

в – примесный атом замещения (атом В>А)

Под действием внешних напряжений дислокации двигаются (скользят), что определяет дислокационный механизм пластической деформации. Перемещение дислокации в плоскости скольжения сопровождается разрывом и образованием вновь межатомных связей только у линии дислокации (рис. 1.6), поэтому пластическая деформация может протекать при малых внешних напряжениях, гораздо меньших тех, которые необходимы для пластической деформации идеального кристалла путем разрыва всех межатомных связей в плоскости скольжения.

Обычно дислокации возникают при образовании кристалла из расплава. Основным механизмом размножения дислокаций при пластической деформации являются так называемые источники Франка-Рида. Это отрезки дислокаций, закрепленные на концах, которые под действием напряжения могут прогибаться, испуская при этом дислокации, и вновь восстанавливаться.

Рис. 1.5. Краевая (а) и линейная (б) дислокации в кристаллической решетке

Под поверхностными (двумерными) дефектами понимают такие нарушения в кристаллической решетке, которые обладают большой протяженностью в двух измерениях и протяженностью лишь в несколько межатомных расстояний в третьем измерении. К ним относятся дефекты упаковки, двойниковые границы, границы зерен и внешние поверхности кристалла. Под дефектами упаковки подразумевают локальные изменения расположения плотноупакованных плоскостей в кристалле.

Рис. 1.6. Сдвиговая деформация, осуществляемая скольжением краевой дислокации

Одним из видов дефектов являются так называемые двойники. Двойникованием, т.е. образованием двойников, называют симметричную переориентацию областей кристаллической решетки (рис. 1.7, б). Решетка внутри двойниковой прослойки является зеркальным отображением решетки в остальной части кристалла. Обычно деформация двойникованием являются монолитными, совершенными монокристаллами, а состоят из отдельных, так называемых субзерен (блоков), повернутых одно относительно другого на малый угол. Границы субзерен и зерен в металлах принято разделять на малоугловые (угол разориентировки менее 5°) и большеугловые (угол разориентировки более 5°).

На границах зерен скапливается большое количество дислокаций и вакансий. По границам зерен скапливаются также различные легкоплавкие неметаллические примеси, оксиды, мелкие поры и т.п., резко ухудшающие механические свойства материала. Тугоплавкие включения, наоборот, находятся внутри кристаллических зерен; они являются центрами кристаллизации, и при этом образуется мелкозернистая структура, что существенно улучшает механические характеристики материала.

Рис. 1.7. Деформация скольжением (а) и двойникованием (б)

Объемные (трехмерные) дефекты имеют сравнительно большие размеры во всех трех измерениях. К этому виду дефектов относятся пустоты (поры и трещины), инородные включения (в твердом или жидком состоянии), включения иной кристаллографической модификации или с другим стехиометрическим составом и т.п.

Каждый дефект (вакансия, дислокация) деформирует решетку. Число дефектов с повышением температуры и пластической деформации резко возрастает. Атомные (точечные) дефекты сильно влияют на электрические свойства кристалла. Например, тысячные доли процента некоторых примесей увеличивают электропроводность полупроводников в 10 5 —10 б раз.

Срочно?

Закажи у профессионала, через форму заявки

8 (800) 100-77-13 с 7.00 до 22.00

Дефекты кристаллической решетки

Кристаллическое состояние вещества характеризуется жестко закономерным порядком размещением частиц в кристаллической решетке, который периодически повторяется и соответствует минимальному значению энергии системы, что согласуется с наличием ближнего и дальнего порядков. Кристаллическая структура с таким размещением частиц называется идеальным кристаллом. Однако реальные кристаллы обычно имеют несовершенное строение, что объясняется наличием дефектов кристаллической решетки.

Дефекты кристаллической решетки — это нарушение симметрии и идеальной периодичности в строении кристалла, а также отклонения строения от совершенной структуры.

Дефекты кристаллической решетки возникают в процессе роста кристалла вследствие неравновесности условий роста и наличия примесей, а также под влиянием механических и тепловых воздействий, электрических и магнитных полей или под действием ионизирующего излучения.

Дефекты в кристаллах классифицируются по различным признакам.

По происхождению дефекты кристаллической решетки делятся на микродефекты (нарушения в периодичности размещения частиц в кристаллической структуре) и макродефекты (трещины, укоренение молекул газа или маточного раствора).

По природе дефекты кристаллической структуры делятся на электронные и атомные.

Точечные дефекты связаны с отсутствием атома в узле кристаллической решетки или, наоборот, с появлением лишнего атома в узле или в междоузлие. Итак, точечные дефекты существуют в виде вакантных узлов (вакансий), в виде смещения частицы из узла кристаллической решетки в пространство между узлами (дефект укоренение) или в виде проникновения чужеродных атомов или ионов в кристаллическую решетку (дефект замещения — твердые растворы).

В ионных кристаллах вакансии должны быть скомпенсированы таким образом, чтобы кристалл в целом был электронейтральным, поэтому точечные дефекты в кристалле возникают парами и бывают разноименно заряжены.

В реальных условиях формирования кристаллов происходит в разных условиях, в разных окружающих средах, что сказывается на характере и особенностях дефектов кристаллической решетки, которые возникают при росте кристалла. Рассматривают два основных механизма образования точечных дефектов:

Относительное содержание вакансий в кристаллах сравнительно небольше (

Точечные дефекты являются очень малыми во всех трех измерениях, их размеры по всем направлениям не превышают нескольких атомных диаметров — именно по этой причине их называют нульмерными.

Точечные дефекты повышают энергию кристалла, поскольку на образование дефекта была потрачена определенная энергия. Вокруг вакансии или лишнего атома в междоузлии решетка искажена, поэтому такой дефект в первом приближении можно рассматривать как центр сжатия или расширения кристалла.

Важной особенностью точечных дефектов является их подвижность. Перемещение дефектов связано с преодолением потенциальных барьеров, высота которых определяется природой дефекта, структурой решетки и направлением движения дефекта. Перескоки вакансий приводят к перемещению атомов, то есть к самодиффузии примесных атомов замещения.

Линейные (одномерные) дефекты, или дислокации (смещения) возникают в местах обрыва плоскостей кристаллической решетки (краевые дислокации), при закручивании этих плоскостей (винтовые дислокации), а также при последовательном соединении точечных дефектов (цепочке дислокаций). Дислокации могут перемещаться в теле кристалла, скапливаться на участках крупнейших напряжений, а также выходить на поверхность и нарушать поверхностный слой. Линейные дефекты имеют атомные размеры в двух измерениях и только в третьем их размер сопоставим с длиной кристалла.

Наличие дислокаций и их подвижность вызывают изменение пластичности кристаллов, обусловливают напряжения и могут приводить к полному разрушению структуры.

Винтовые дислокации возникают при частичном смещении атомных слоев по некоторой плоскости Q, в результате чего нарушается их параллельность. Кристалл как бы закручивается винтом в виде полого геликоида вокруг линии ЕF, которая является линией дислокации, своеобразной границы, которая отделяет ту часть скольжения, где сдвиг уже завершился, от части, где он не происходил. На поверхности кристалла образуется ступенька, которая проходит через точку Е к краю кристалла. Такое смещение нарушает параллельность атомных слоев и кристалл превращается в одну атомную плоскость, закрученную спиралью вокруг линии дислокации. Вблизи нее атомы смещаются из своих узлов и кристаллическая решетка нарушается, что вызывает образование поля напряжения: выше линии дислокации решетка сжата, а ниже — растянута.

Поверхностные, или плоские (двумерные) дефекты имеют малые размеры только в одном измерении. Они образуются между двумя кристаллическими поверхностями, повернуты и смещены друг относительно друга, или при неправильной упаковке частиц в слое, или на грани укоренившихся другой фазы в виде сети дислокаций. Кроме того, поверхностные дефекты возникают по границам зерен кристалла.

Объемные (трехмерные) дефекты — это нагромождение вакансий, пустот, пор, каналов внутри кристалла; частицы, которые укоренились в кристалл во время его роста (растворитель, пузырьки газа), зародыши новой кристаллической фазы, возникающие при равновесных условий существования кристалла. Трехмерные дефекты имеют относительно большие размеры во всех трех измерениях. Они представляют собой конгломераты из многих точечных и линейных дефектов, образуется при нарушении режима кристаллизации.

Дефекты любого типа влияют на свойства кристаллов, в частности на механическую прочность. Вместе с тем для проведения многих гетерогенных процессов бывает нужно иметь твердое тело с очень развитой внутренней поверхностью вследствие существования сети каналов, пор, трещин, поэтому для получения таких кристаллических веществ используются специальные методы созидания объемных дефектов. Регулировка количества дефектов кристаллической решетки позволяет модифицировать химические и физические свойства веществ в желаемом направлении, что, в свою очередь, дает возможность получать новые типы материалов с заранее заданными признаками.